Il y a quelques semaines déjà, un projet de loi visant à remplacer le décret-loi 88 adopté le 24 septembre 2011 et qui “porte sur l’organisation des associations” a fuité.

Plusieurs associations et médias se sont soulevés contre ce texte considéré comme “liberticide” et “qui menace de saboter les acquis du décret [ ndlr : le décret-loi 88], et de renvoyer les associations vers un passé que l'on croyait révolu à jamais”.

“Clairement, l’un des enjeux de ce nouveau projet, c’est que le gouvernement aura un droit de regard sur la société civile”, commente un chercheur en sciences politiques spécialiste de la société civile. “C’est une menace pour la liberté des associations”.

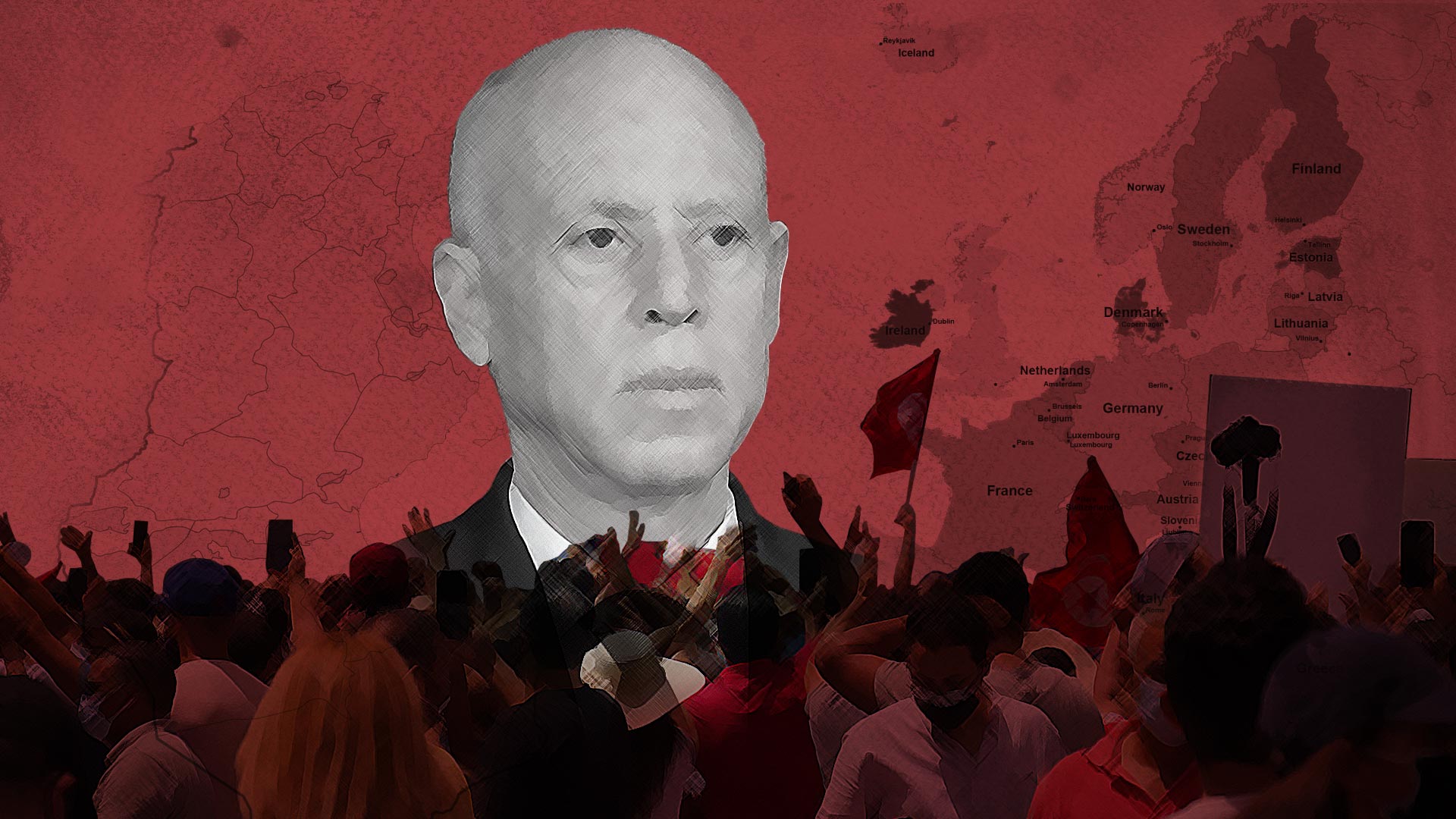

Après s’être arrogé les pleins pouvoirs le 25 juillet 2021, Kaïs Saïed a gelé l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) et dissout le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) et s’en prend maintenant à la société civile tunisienne.

En la diabolisant, il omet les victoires qu’elle a inscrites dans l’histoire de la Tunisie depuis 2011. Pour comprendre les enjeux et dépasser le discours officiel, inkyfada revient sur les principales avancées obtenues grâce à la société civile et analyse l’impact économique et humain qu’aurait une telle décision.

Sur le même sujet

Le boom des associations après 2011

Depuis le décret-loi 88, toute personne peut créer une association en la déclarant auprès du secrétaire général du gouvernement. Ce régime de déclaration remplace une procédure dépendant jusqu’alors d’une autorisation délivrée par le ministère de l’Intérieur. Dès lors, il est possible de mener des actions politiques, d'obtenir des subventions mais aussi des fonds étrangers sans autorisation préalable, une mesure aujourd’hui dans le viseur de Kaïs Saïed.

Cette liberté d’action permet alors la mise en place “de plus en plus de programmes sur le terrain, de sensibilisation et même d’aides avec des actions”. Auparavant, “cela était beaucoup plus soumis à l’autorisation de l'exécutif local. Juridiquement c’est rendu possible grâce au décret 88 de 2011, et la police ne peut plus rien y redire”, commente le chercheur interrogé par inkyfada.

Art 1

Au cours de la dernière décennie, le nombre d’associations a explosé. Selon les derniers chiffres du Centre d'Information, de Formation, d'Etudes et de Documentation sur les Associations (Ifeda), il a plus que doublé depuis 2010. Le pays en compterait 24.263 en mars 2022 contre 9 600 en 2011, principalement concentrées dans les grandes villes dont 20% dans le gouvernorat de Tunis.

Ce secteur emploierait entre 70.000 et 100.000 individus environ, d’après le centre Kawakibi, interrogé par inkyfada, qui souligne cependant la difficulté d’obtenir des données précises et fiables. En effet, ”ce n’est pas un secteur de l’économie qui est comptabilisé par l’Institut national de la statistique”. Il est compris dans les statistiques des services, mais à la différence du tourisme par exemple, il ne fait pas l’objet d’une catégorie spécifique.

Ce chiffre pourrait même doubler en prenant en compte les “emplois indirects”, soit les entreprises évoluant “autour de la société civile” : graphistes, restaurateur·trices, transporteur·trices, etc.

Tous ces emplois représenteraient entre 3 et 5% du PIB, d’après les estimations qui sont cependant approximatives.

Nombre d'associations par gouvernorat

La société civile, “garde-fou” du processus démocratique

Au lendemain de la révolution et de l’élection de l’Assemblée nationale constituante (ANC) chargée de rédiger la nouvelle Constitution, Amira Yahyaoui fonde Al Bawsala. Emna Chebaane, ex-cheffe de projet de Marsad Majles, est une des premières à y travailler et suit de près tous les débats de l’ANC.

"Le but c'était de montrer ce que la société civile peut faire. Montrer qu’elle peut sortir le débat des cercles fermés des politiciens et en faire quelque chose qui appartient à tout le monde", explique cette dernière.

“On voulait introduire les concepts de responsabilité et de transparence des élus et faire comprendre qu’ils n’avaient pas carte blanche et qu’ils étaient responsables aux yeux des personnes qui ont voté pour eux", ajoute-t-elle.

Pour cela il fallait que la société civile ait accès à tous les débats ce qui n’était pas le cas au début de l’ANC. Les membres d’Al Bawsala se sont alors doté·es de cartes de presse. “On faisait clairement quelque chose d’illégal mais il n'y avait pas de statut de société civile pour assister aux débats”, déplore Emna Chebaane. Les membres de l’ONG ont mené un travail de plaidoyer en interne afin de pousser vers le changement du règlement intérieur de l’Assemblée. “Le terme société civile y a été ajouté explicitement, c’est un combat qui a été gagné”.

“Il y a eu une bataille pour accéder à l’Assemblée. La société civile a négocié une place pour être auditionnée mais aussi pour être observatrice du Parlement, des activités de plénières et de commission. Cela a été l'objet d'un rapport de force où il y a eu des concessions et des choses qui ont été acquises pour la société civile. Elle a acquis un droit de regard et ça c'était inenvisageable”, explique le chercheur interrogé par inkyfada.

Emna Chebaane, avec d’autres collègues recruté·es au fur et à mesure, assistent ainsi à chaque séance plénière et commission et tweetent le débat en live. “Lorsqu’il s’agissait de séances où il n'y avait pas que des débats mais aussi des votes, je prenais en photo le vote qui se déroulait, la répartition de la salle et l'écran de votes pour pouvoir les tracer", raconte Emna Chebaane. Un travail qui pouvait être long et fastidieux. “Pour l’adoption de la loi électorale, il y avait plus de 200 votes à retracer, j’ai passé trois semaines à le faire”.

"Je suis convaincue qu'il y aurait eu plein de dérives si il n’y avait pas eu Al Bawsala à l'époque, on a mis la lumière sur plusieurs dépassements, sur des personnes qui trichaient au vote. Je suis sûre que si les votes des députés n'étaient pas tracés on aurait pu avoir d'autres résultats sur certains projets et même sur la Constitution", conclut Emna Chebaane.

Au cœur du Parlement

Régulièrement, des associations se sont organisées contre des projets de lois jugés opaques ou menaçants les droits humains. Entre 2016 et 2018, les associations Al Bawsala et Access Now se sont aussi mobilisées contre le projet de loi de la carte d’identité biométrique, considérant “qu’il représentait un danger pour les droits et libertés constitutionnelles”.

Sur le même sujet

“Nous avons été auditionnés par des commissions spécialisées pour certains projets de loi assez importants, nous avons aussi participé à des amendements”, détaille Emna Chebaane. Cela a notamment été le cas pour la loi relative au “droit d’accès à l’information” adoptée en 2016.

“On a élaboré un document de plaidoyer et on a été la première association à être auditionnée par la commission des droits et libertés en rapport avec cette loi”, raconte Tammem Mahjoub, ex-chargé de plaidoyer au sein d’Al Bawsala. Ce dernier assiste alors à tous les travaux de la commission afin d’y “changer la tendance générale qui existait”. "Notre combat c’était principalement de s’opposer aux limites posées au niveau de cette loi qui étaient trop larges. On nous donnait un semblant d'accès à l'information mais en fait tout était repris ensuite par l'article qui limitait l'accès à l'information", déplore Tammem Mahjoub.

Pour convaincre les député·es, l’ONG s’est référée à l’article 49 de la Constitution. "Il limite les domaines d'application ou de restriction des libertés. On faisait comprendre aux députés qu’ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça". Après de multiples allers-retours et un important travail de plaidoyer, la loi a donc fini par être adoptée “telle qu’on l’espérait”. Une victoire qui n’aurait pas été possible sans l’impulsion de la société civile.

Sur le même sujet

Depuis 2011, “les organisations de défense des droits de l’Homme peuvent s’organiser pour transmettre leurs paroles, faire des rapports, des projets de loi alternatifs ou encore porter un regard critique sur des projets de loi. Et surtout, elles peuvent être auditionnées par des commissions législatives et ont un vrai poids”, commente le chercheur en sciences politiques.

Autre combat de la société civile, en 2015, cette dernière a investi la rue et l’ARP afin de s’opposer à l’adoption de la loi sur “la réconciliation dans le domaine administratif”. L’objectif de cette loi était d’amnistier les hommes d'affaires et les fonctionnaires qui avaient commis des actes répréhensibles durant l’ancien régime.

Le mouvement “Manich Msamah” naît alors de la contestation de jeunes à travers tout le pays. Ils et elles s’organisent pour sensibiliser les citoyen·nes au danger de l’adoption d’une telle loi et organisent des manifestations. “Il y a eu trois rounds de manifestations”, raconte Samar Tlili, activiste politique et ex-membre de Manich Msamah. Chaque protestation se déroulait le jour d’une séance plénière de débat et de vote à l’ARP à propos de cette loi.

Face à la pression de la rue, le vote était sans cesse reporté. “On était un comité de pilotage, on définissait la stratégie de protestation et après on contactait la société civile”, raconte Samar Tlili. “Pendant la marche du 13 mai qui était la plus grande, 9 partis politiques et un peu plus de 40 associations étaient présents”, ajoute cette dernière.

Selon l’activiste, les associations effectuent alors “un travail technique et d’expertise” en interpellant les organisations internationales tandis que Manich Msameh sensibilise au niveau national en s’adressant aux citoyen·nes directement ou à travers les médias, “on était très complémentaires”.

Le bilan est mitigé pour les activistes de la société civile puisque la loi a quand même été adoptée mais la pression a permis qu’elle ne le soit pas dans son intégralité. L’amnistie ne concerne plus les hommes d'affaires, seulement les fonctionnaires.

Les financements étrangers, un appui pour de nombreuses associations

“Nos financements étaient exclusivement étrangers. L’État tunisien avait du mal à assurer le salaire de ses fonctionnaires, que dire des associations", commente Emna Chebaane. Comme Al Bawsala, plusieurs associations de plaidoyer et de défense des droits humains ont recours à des financements étrangers - et notamment européens -, pour se financer.

En effet, d’après une enquête menée auprès d’une centaine d’associations en Tunisie, près de deux cinquièmes (⅖) d’entre elles disent s’appuyer totalement ou partiellement sur les financements étrangers pour fonctionner.

“Des fonds considérables ont été alloués pour soutenir la démocratie tunisienne”, confirme le chercheur en sciences politiques. “Ce sont des fonds de pays plus riches qui ont permis de garantir la mise en place d'observatoires et de programmes ambitieux qui permettent aussi, plus que de couvrir les frais fixes, de ‘salariser’ les personnes qui vont se consacrer pleinement à la mise en place du projet”.

En 2019, la délégation de l’Union européenne en Tunisie annonçait que 20 millions d’euros de dons allaient être octroyés à la société civile, affirmant que cette dernière était l’un des “signes révélateurs d’une jeune démocratie en marche”.

En face, le président Kaïs Saied affirme aujourd’hui que les financements étrangers sont “des prolongements de pouvoirs étrangers qui cherchent à contrôler le peuple tunisien à travers son argent”.

“On a un président qui t'accuse de ronger la société de l'intérieur. C'est très grave”, dénonce Malek Khadhraoui, directeur exécutif d’Al Khatt.

“Cela réactive un imaginaire de la manipulation que permet un financement extérieur”, commente le chercheur en sciences politiques. Dans les années 2000, il souligne que des pratiques du pouvoir visant à bloquer des financements de l’étranger d’organisation comme l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD) ou la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) ont eu lieu.

La question des financements étrangers est ainsi “un outil et un langage de stigmatisation qui a pu être utilisé à certains moments par le régime de Ben Ali, qui considérait que les organisations de défense des droits de l'homme étaient des agents de l'étranger”, continue-t-il.

"Ça peut être un outil de discrédit. Il y a l'idée que c’est un outil de l’ingérence”.

Pourtant, dans les faits, une grande partie de l’argent injecté en Tunisie par des pays étrangers est avant tout destinée aux institutions étatiques. D’après le rapport d’activité de la délégation de l’Union européenne de 2018, - qui est un des principaux bailleurs de l’aide au développement en Tunisie - la société civile est loin d’être la plus privilégiée par l’UE.

Seul 3,9% de l’aide européenne à la Tunisie était destinée au développement humain et la société civile entre 2011 et 2016.

En comparaison, l'immense majorité de ces dons est dédiée à la bonne gouvernance, au soutien à la croissance ou encore aux réformes, etc. Le principal destinataire des aides européennes est donc l’État.

Des financements étrangers qui comblent une absence de l’Etat

“La question qu’il faudrait se poser, c’est pourquoi les associations ont-elles recours à des financements étrangers”, estime le chercheur en sciences politiques interrogé par inkyfada. Il explique ainsi que du côté de l’Etat, très peu de fonds sont alloués aux associations.

“L’enveloppe est très faible pour la société civile et elle est en plus assez discrétionnaire car elle favorise des grosses structures proches de l’Etat”, détaille-t-il. En effet, entre 2015 et 2017, l’enveloppe accordée aux associations était d'environ 77 millions de dinars et l’immense majorité de ces fonds est avant tout destinée à des structures étatiques.

"Sans politique de soutien uniforme aux associations, cela se comprend que des associations aillent voir ailleurs notamment pour mener des opérations d'envergure”, estime le chercheur.

Il cite comme exemple des opérations de surveillance démocratique. ”Mourakiboun et la LTDH ont dépensé autour de 300.000 euros pour les opérations de surveillance électorale en 2011”.

Plus de 10 ans après, l’enjeu reste le même. Il explique qu'en 2019, à la clôture de l’élection présidentielle, le président de l’ISIE (Instance Supérieure Indépendante pour les Élections) avait ainsi invité l’Etat à développer le financement étatique des associations d’observations électorales, soulignant la nécessité de verser des salaires de manière durable et réduire les financements étrangers.

“On ne parle même pas de rémunération”, commente l’expert en sciences politiques. “Ne serait-ce que pour louer un certain nombre de locaux pour former des gens, indemniser les frais de bouche, etc. Tout cela, c’est beaucoup d’argent”.

“Le problème, ce n’est pas le texte”

Pourtant, malgré la diabolisation par le discours officiel, le décret-loi 88 de 2011 énonce clairement que les associations ont droit à des financements nationaux ou étrangers. “Ce décret établit [des] principes importants pour la société civile (...) [et notamment] la liberté du financement et des sources de financement”, précise Malek Khadhraoui. “Les associations n'ont enfreint aucune loi en acceptant des financements étrangers”.

Aujourd’hui menacé par le nouveau projet de loi, le décret-loi 88 a été à plusieurs reprises salué à l’international. “Le décret-loi n° 2011-88 consacre un régime conforme aux normes internationales relatives à la liberté d’association et est considéré comme l’un des cadres juridiques les plus progressistes de la sous-région en la matière”, indique ainsi le rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association

“Il est vrai qu’il y a pu avoir des dérives (...)”, reconnaît le chercheur. “L’idée était que les associations pouvaient servir de canaux pour financement du terrorisme, pour blanchir de l'argent, voir financer des partis. Et qu’elles étaient des canaux d’influence pour de futurs candidats”, explique-t-il.

Ainsi, en 2017, dans son évaluation des risques , la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) indiquaient que “les organisations à but non lucratif (OBNL) présentaient un risque élevé d'abus à des fins de financement du terrorisme ”. Ce rapport est intervenu juste après que la Tunisie a été épinglée par le Groupe d’Action Financière (GAFI) comme pays à haut risque en matière de blanchiment d’argent.

Sur le même sujet

Dans la foulée, un groupe de travail composé de plusieurs ONGs et institutions étatiques a été créé. “Plusieurs associations comme Kawakibi, Oxfam, Al Bawsala, I Watch, Avocats sans frontières, etc. (...) ont mené un travail avec la CTAF”, détaille Oumayma Mehdi, chercheuse au sein de Legal Agenda.

“La première recommandation qui en est sortie c’est : ‘il ne faut pas toucher au décret 88’. C’est ce qu’ont dit les institutions de l’Etat qui, dans ce nouveau projet de loi, sont censées octroyer les autorisations”, continue-t-elle.

Elle ajoute qu’au cours des quatre dernières années, seules 45 associations ont été dissoutes pour blanchiment d’argent. “45 sur combien ? 20.000 associations !”, s’exclame-t-elle.

Pour Charfeddine Yacoubi, président de l’association Onshor, Kaïs Saïed généralise les problématiques de financements du terrorisme ou des partis politiques à toutes les associations “alors que tout est fait dans un cadre de transparence”.

"Si certaines associations posent problème, la loi et le décret permettent de les dissoudre. Si l'administration n'est pas capable de contrôler, ce n'est pas le problème de la société civile !”, s’exclame-t-il.

Malek Khadhraoui confirme que la législation “met en place des mécanismes de contrôle, des mécanismes de redevabilité”.

"Asphyxier les associations par l’interdiction de financements parce que c’est mal contrôlé, c’est comme fermer les entreprises à cause de l’évasion fiscale parce qu’on n’a pas les moyens de contrôle”, résume Malek Khadhraoui

“Les restrictions ont déjà commencé”

En prétendant lutter contre l'ingérence en supprimant les financements étrangers à destination des associations, Kaïs Saïed s’attaque ainsi à un contre-pouvoir. La société civile est à l’origine de nombreuses victoires juridiques et sociales qui contribuent à défendre les droits et libertés des citoyen·nes.

Aujourd’hui, le texte fondateur de cette liberté est menacé. Plusieurs semaines après la fuite du projet de loi, le gouvernement n’a toujours pas confirmé sa véracité et il est difficile de savoir s’il sera effectivement amendé.

Au niveau de la présidence, des mesures semblent déjà avoir été prises.

“Le fait qu’au niveau de la présidence du gouvernement, on n’accepte plus de délivrer les récépissés pour quiconque qui veut déposer un dossier de constitution d’une association”, dit Emna Chebaane qui s’est entretenue avec une personne ayant souhaité créer une association récemment.

L’argument serait que l’administration attend la publication du nouveau texte, ce qui est “très grave”. “Une loi est en vigueur, ils ne peuvent pas décider ça”, insiste-t-elle.

Au-delà, du texte, les membres de la société civile s’inquiètent de la répression qui menace les associations. "La société civile ne va pas disparaître mais deviendra docile. Ce sera une société qui caresse dans le sens du poil”, craint Oumayma Mehdi.

“Aujourd'hui, quand on parle de dissolution de la société civile, sa limitation et du financement extérieur, on parle [des organisations] qui vont empêcher le président d'appliquer son projet”.

Ainsi, pour les personnes interrogées par inkyfada, l’enjeu concerne avant tout les associations qui ont un rôle de contre-pouvoir : celles qui ont mené des combats législatifs, qui ont participé aux manifestations ou qui se sont, d’une manière ou d’une autre, opposées à l’État.

“Il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'efficacité, l'impact, etc. (...) On aurait voulu pouvoir dresser un bilan des activités de la société civile". commente ainsi Malek Khadhraoui dans Inkytalk, l’émission de la rédaction d’inkyfada. Mais d’après lui, face aux menaces qui pèsent désormais sur ces organisations, il est d’abord nécessaire de défendre leur existence même. “En une seconde, les efforts de 10 ans peuvent être détruits”, conclut Charfeddine Yacoubi.