Khadija bent Fatma est une esclave depuis son enfance. Elle est née dans le Borno-Kano, au nord-est de l’actuel Nigeria. Quand elle a sept ans, elle est séparée de ses parents pour toujours et est vendue à un homme qui l’installe dans sa résidence tunisienne. Elle commence alors à travailler comme domestique.

L’hiver 1893, alors même que l’esclavage est censé avoir disparu, Khadija est de nouveau vendue avec son jeune enfant pour 300 francs. Son maître l’installe à Tunis et se montre violent. Plus d'un an après, Khadija prend la fuite.

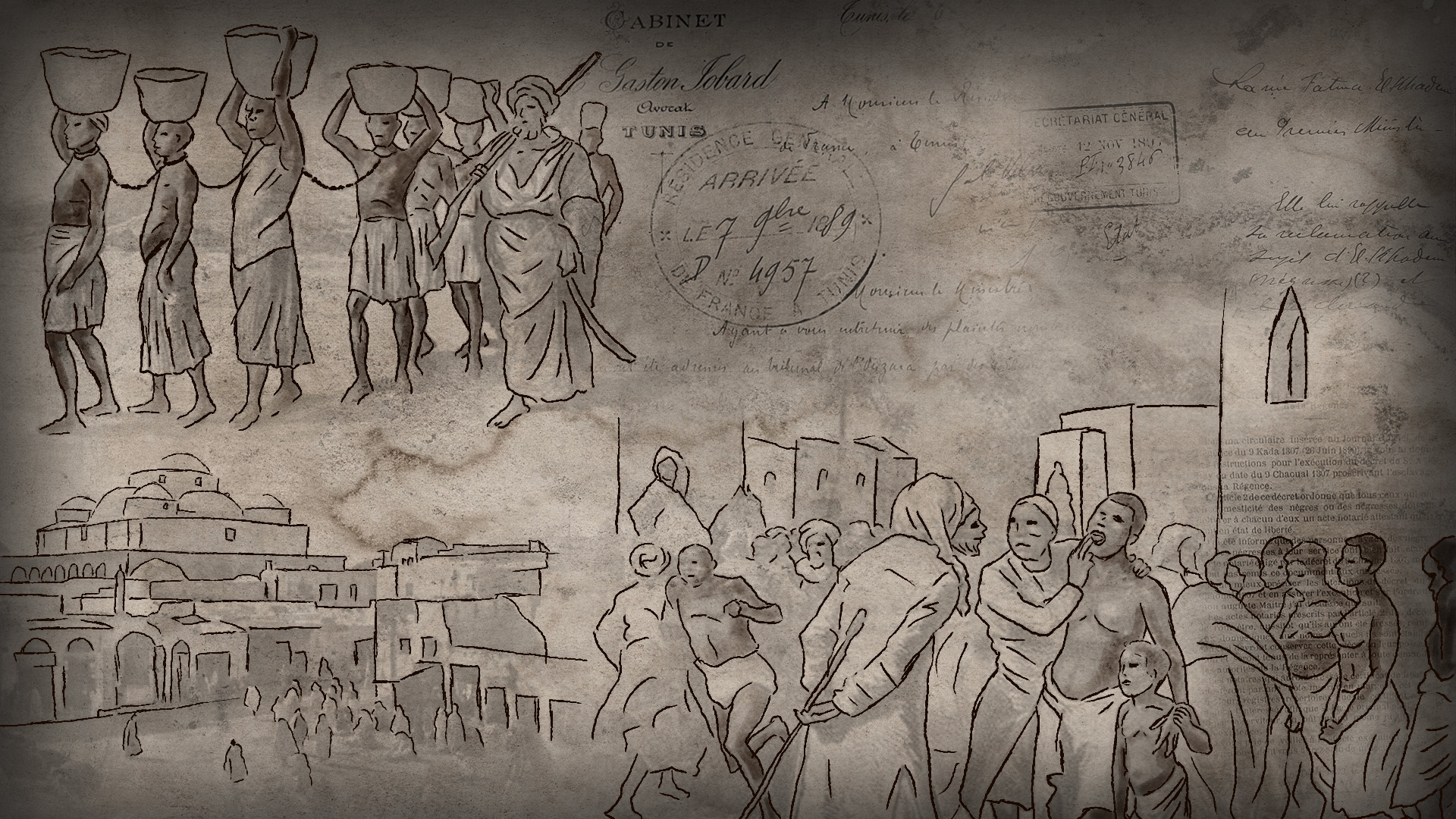

Sur les étagères des Archives Nationales, les dossiers regorgent d’histoires d’esclaves tentant d’échapper à leur maîtres et de récits de traites clandestines qui perdurent jusqu'au début du XXème siècle, bien longtemps après l’abolition officielle. A partir de ces documents et des témoignages d’historien·nes, inkyfada retrace les raisons qui ont poussé Ahmed Bey à abolir l’esclavage en 1846 et les conséquences de ce décret.

Attention, certaines images d’archives et citations contenues dans cet article peuvent contenir des propos choquants.

De multiples formes d’esclavage

Comme Khadija, la plupart des personnes réduites en esclavage à Tunis et dans les grandes villes côtières sont des travailleur·euses domestiques. Leurs tâches principales consistaient à gérer l’intérieur des maisonnées ou à aider les commerçant·es dans leur quotidien.

Dans les oasis du Sud du pays, les esclaves travaillaient bien plus dans l’agriculture et étaient relégués·es à des tâches ardues et dangereuses : les esclaves provenant de la traite transsaharienne s’occupaient par exemple de la culture des dattes.

Pendant des siècles, depuis l’arrivée des Ottomans, des caravanes traversaient régulièrement le Sahara en direction de la Tunisie, pour y déporter des dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants, qui étaient ensuite vendu·es dans les grands marchés. La plupart rejoignent ensuite d'autres parties de l’Empire Ottoman.

Source : “"Une caravane d'esclaves". Gravure tirée de l'ouvrage de "Routes du Sahara : itinéraire dans l'intérieur du grand désert d'Afrique" de M. James Richardson, 1849.

Dans les années 1840, la traite transsaharienne est en augmentation croissante, avec notamment la participation de plusieurs consuls européens et des fonctionnaires proches du bey. 200,000 esclaves résidant alors en Tunisie, dont une moitié sont originaires d’Afrique de l’Ouest, selon les estimations de James Richardson, président de la BFASS (British and Foreign Anti-Slavery Society*), principale association abolitionniste anglaise.

Mis à part la traite transsaharienne, les esclaves en Tunisie provenaient aussi des pays d’Europe de L’Est (Caucase, Géorgie, Grèce…). Enlevé·es et réduits·es en esclavage dès l’enfance, celles et ceux qu’on appelait, odalisques et mamelouks, occupaient souvent de hautes fonctions dans l’Etat ou épousaient de grands fonctionnaires. Kheireddine Pacha, grand vizir tunisien de 1873 à 1877, était lui-même originaire du Nord-Ouest du Caucase.

D’autres esclaves, originaires de l’Europe de l’Ouest, étaient capturé·es par les corsaires lors de batailles navales. Rapts, butins de guerres, rançons, ces méthodes remplissaient une bonne partie des caisses de l’Etat. Originaire de la Sardaigne, la mère d’Ahmed Bey a elle-même été capturée dans un raid.

Mais ces captures suscitaient la colère des puissances européennes. En 1816, une expédition navale européenne menace de bombarder les grandes villes d’Afrique du Nord si ces esclaves ne sont pas libérés. Ces derniers·ères sont donc affranchis·es des décennies avant l’abolition d'Ahmed Bey.

Les premiers pas vers l’abolition

Dès 1841, Ahmed Bey et Thomas Reade, consul anglais en Tunisie, commencent le parcours vers l’abolition de l’esclavage. Les deux hommes se rencontrent pour la première fois, au palais du Bardo, en avril 1841.

Ahmed Bey promet alors “de faire tout ce qui est en [son] pouvoir pour mettre fin [non seulement] à l’exportation des esclaves, mais à l’esclavage de manière générale”.

Quelques heures plus tard, alors que Reade est encore au palais, Ahmed Bey libère tous·tes les esclaves en sa possession et promulgue des ordres pour restreindre l’exportation des esclaves afin de prouver son engagement. Au-delà de son humanisme, le Bey prend surtout ces décisions pour satisfaire son allié, l'Angleterre.

Ahmed Bey se rapproche ainsi du pouvoir anglais notamment en raison des pressions exercées depuis les pays voisins. Après l’invasion française de l’Algérie en 1830, l’Empire Ottoman décide d’asseoir sa domination sur ses provinces en Afrique du Nord notamment en Libye et en Tunisie. Ahmed Bey est alors presque relégué au rang de simple gouverneur. Bloqué entre les pressions ottomanes et les ambitions françaises, Ahmed Bey se tourne vers l’Angleterre, qui cherche à maintenir le statu quo en Tunisie.

L’Angleterre avait des intérêts économiques et politiques à favoriser l’abolition de l’esclavage, selon certain·es historien·nes. D’une part, cette stratégie la place dans une position de supériorité morale, bénéfique à l’international et pour l’opinion publique. D’autre part, l’abolition permettrait de déstabiliser la structure sociale de l’Empire Ottoman. Remplacer l’esclavage par le commerce régulier renforce également l’économie anglaise, aux dépends de l’Empire Ottoman. “Parallèlement à cette politique [abolitionniste], qui peut être une politique sincère, il y a une politique d'ouverture et de libéralisation des marchés”, explique M’hamed Oualdi, historien spécialiste de l’esclavage en Afrique du Nord.

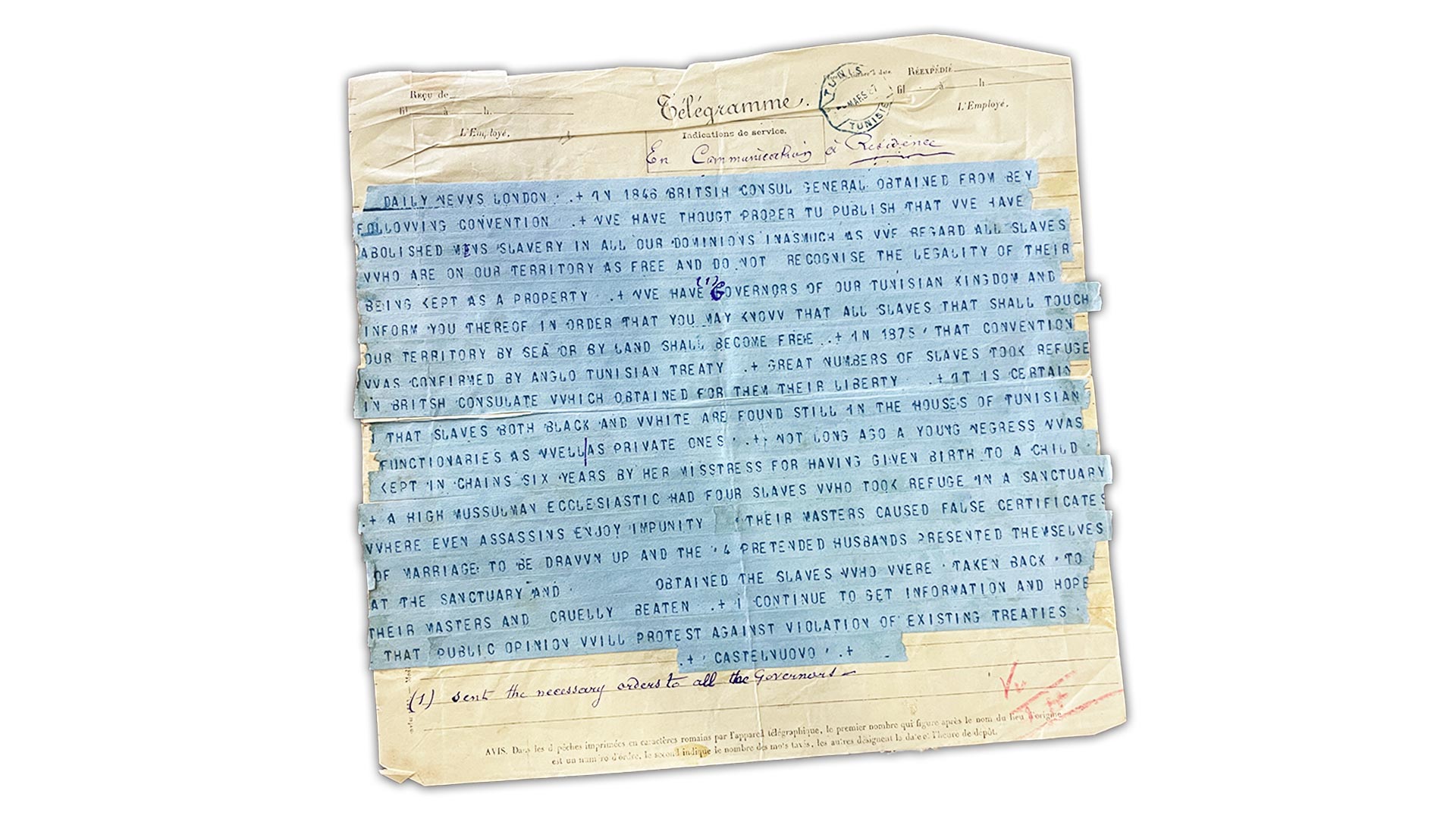

L’Angleterre encourage ainsi la Tunisie à abolir l’esclavage. Dès l’été 1841, Reade, le consul anglais, reçoit chez lui une esclave, qui a fui les violences de son maître. Il aurait alors évoqué au Bey la possibilité de complètement abolir l’esclavage en Tunisie.

A cette époque, de plus en plus de personnes réduites en esclavage se réfugient dans les consulats étrangers, malgré l’existence d’institutions locales censées les protéger, notamment en cas de maltraitances.

À travers l’abolition, “Ahmed Bey voulait aussi éviter que des esclaves aillent chez les consulats européens, car cela aurait constitué une forme d’ingérence, et de réduction de la souveraineté tunisienne”, indique M’hamed Oualdi.

Source : Souk al-Birka, ancien marché aux esclaves de Tunis. Carte postale ancienne, série 97, publiée par la Compagnie Alsacienne des Arts Photomécaniques, Strasbourg, France..

C’est dans ce contexte qu’Ahmed Bey décide de fermer le marché aux esclaves à Tunis en septembre 1841, “une journée historique”, selon les mouvements abolitionnistes anglais.

Circulaires, décrets, ordres envoyés aux chefs locaux… Les années précédant le texte de 1846 abondent de textes visant à anéantir l’esclavage. Mais dans les faits, ces initiatives n’ont que très peu d’effets sur les conditions de vie des esclaves.

“Il y a eu de nombreuses interdictions (...), pourtant la seconde moitié du XIXème siècle est un moment de regain de la traite subsaharienne. C’est bien la preuve que les textes n’ont pas un effet de fond sur la traite", argumente Oualdi.

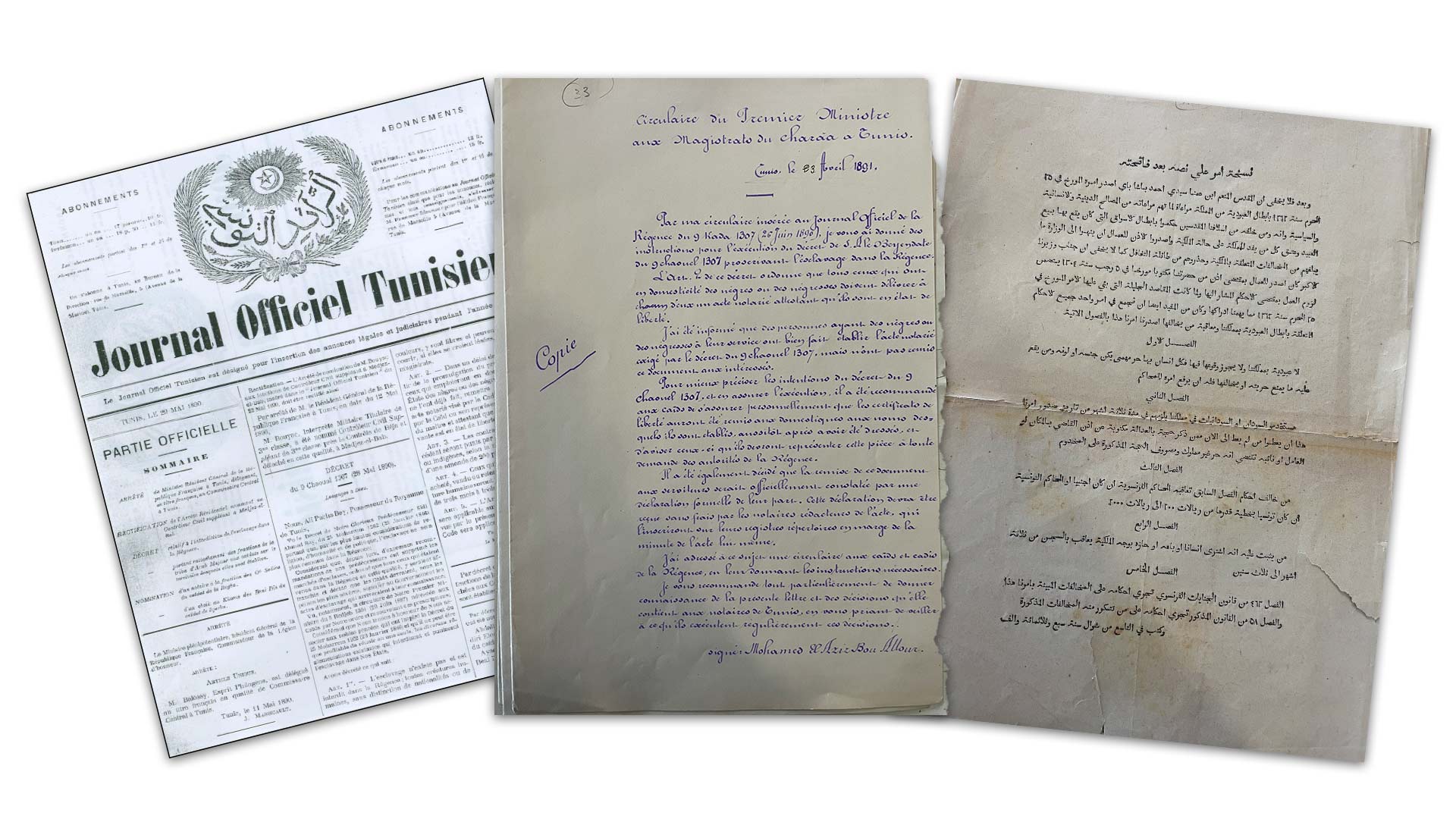

Célébré à l’époque par la presse européenne, et encore aujourd’hui, le décret de 1846 invite à libérer tous·tes les esclaves de Tunisie, en leur fournissant des actes d’affranchissement. “La logique de l’époque était de mettre fin à l'esclavage en redonnant la liberté aux esclaves”, explique M’hamed Oualdi. Les zawiyas, qui servaient auparavant de refuge aux esclaves en fuite, doivent désormais fournir ces actes, signés par un notaire, puis envoyés à un·e juge, garantissant l’affranchissement et donc la liberté des personnes réduites en esclavage.

Source : La zawiyïa de Sidi Mahrez à Tunis, 1899. Photographie de Bertrand Bouret. Collection personnelle d'Ismaël Montana.

Une abolition peu respectée

Avec le décret du 23 janvier 1846, tous·tes les maître·sses auraient dû affranchir leurs esclaves. Mais ce texte n’est en réalité qu’une proclamation : ils et elles sont nombreux·ses à ne pas respecter l’ordre beylical, comme en témoigne l’histoire de Mabrouka.

Réduite en esclavage très jeune, Mabrouka arrive enfant à la maison d’Abdallah El Mériéni pour s’occuper “des besoins spéciaux de sa mère”, selon la déposition de ce dernier. Une trentaine d’années plus tard, en février 1893, elle décide de s’enfuir avec ses trois enfants, Fatma, Said et Messoud, pour rejoindre son autre fils à Zarzis. Dans sa fuite, les autorités la retrouvent et se rendent compte de son statut d’esclave non-affranchie, alors que le décret a été instauré un demi-siècle auparavant.

Interrogé par un officier français sur sa possession illégale d’esclaves, son maître Abdallah dit de ne pas l’avoir affranchie “par négligence” et considéré l’abolition comme une simple formalité.

“Quand a paru le décret du Bey, j’ai réuni mes esclaves et je leur ai dit : Que ceux qui veulent s’en aller s’en aillent. Certains sont restés, habitués à moi et à ma famille [..] J’ai quelques nègres encore et puisque vous y tenez tant, je vais leur faire établir leur acte d’affranchissement”.

Le témoignage d’Abdallah El Meriéni confirme “qu’une partie de la population ne comprenait pas ces mesures et considérait que cela allait contre les valeurs de l’islam”, d’après M’hamed Oualdi. Même des membres de la famille du bey ne respectent pas cette décision. Le lendemain de l’abolition, une esclave, qui s’était échappée de la maisonnée de Mohammed Bey, héritier du trône, se dirige vers la zawiya de Sidi Mahrez pour demander son affranchissement. Mais elle se fait agresser et ramener de force vers son harem.

L’abolition de 1846 a ainsi été imposée par la volonté d’Ahmed Bey, selon les historien·nes interrogé·es, sans que l’esclavage soit condamné par des mouvements sociaux ou par une conscience générale.

“Dans les régions du Sud et de l’intérieur, le secteur économique dépendait de l’esclavage, donc ils ont ignoré ce traité et ont continué comme si de rien n’était”, affirme l’historien Ismael Montana, auteur d’un livre sur l’abolition de l’esclavage en Tunisie. La légitimité de la pratique n’a donc pas été fondamentalement remise en question.

Moins d’un quart des 200,000 esclaves présent·es en Tunisie à l’époque du décret aurait été libéré·es quelques jours après la parution du décret, selon Reade.

La seconde abolition

A la mort d’Ahmed Bey en 1855, son cousin Mohammed, décrit comme traditionaliste, prend les rênes du pays, au moment où la Tunisie est extrêmement endettée auprès des créditeurs européens. Mohammed Bey refuse donc l’abolition, dans le seul but de lutter contre l’impérialisme européen.

“Dans les oasis, l’esclavage était une question de subsistance pour les groupes tribaux. Mais pour les Beys, c’était un message politique pour défier les créditeurs et leur ingérence dans l’Etat”, explique Ismael Montana.

Un chroniqueur raconte que Mohammed Bey aurait même déchiré les actes d’affranchissements d’esclaves venu·es se plaindre à lui.

La traite continue donc dans une impunité totale. Dans les années 1880, des dizaines d’hommes et de femmes du Soudan et d’Afrique de l’Ouest sont encore amené·es en Tunisie et vendu·es dans le cadre de la traite des êtres humains. D’autres esclaves, achetés·es dans la région, sont introduit·es discrètement depuis le Maroc par chameaux ou en caravanes, recouvert·es de couvertures ou d’habits décorés pour passer pour de riches Tunisiens·nes rentrant de leur résidence secondaire.

Sur le même sujet

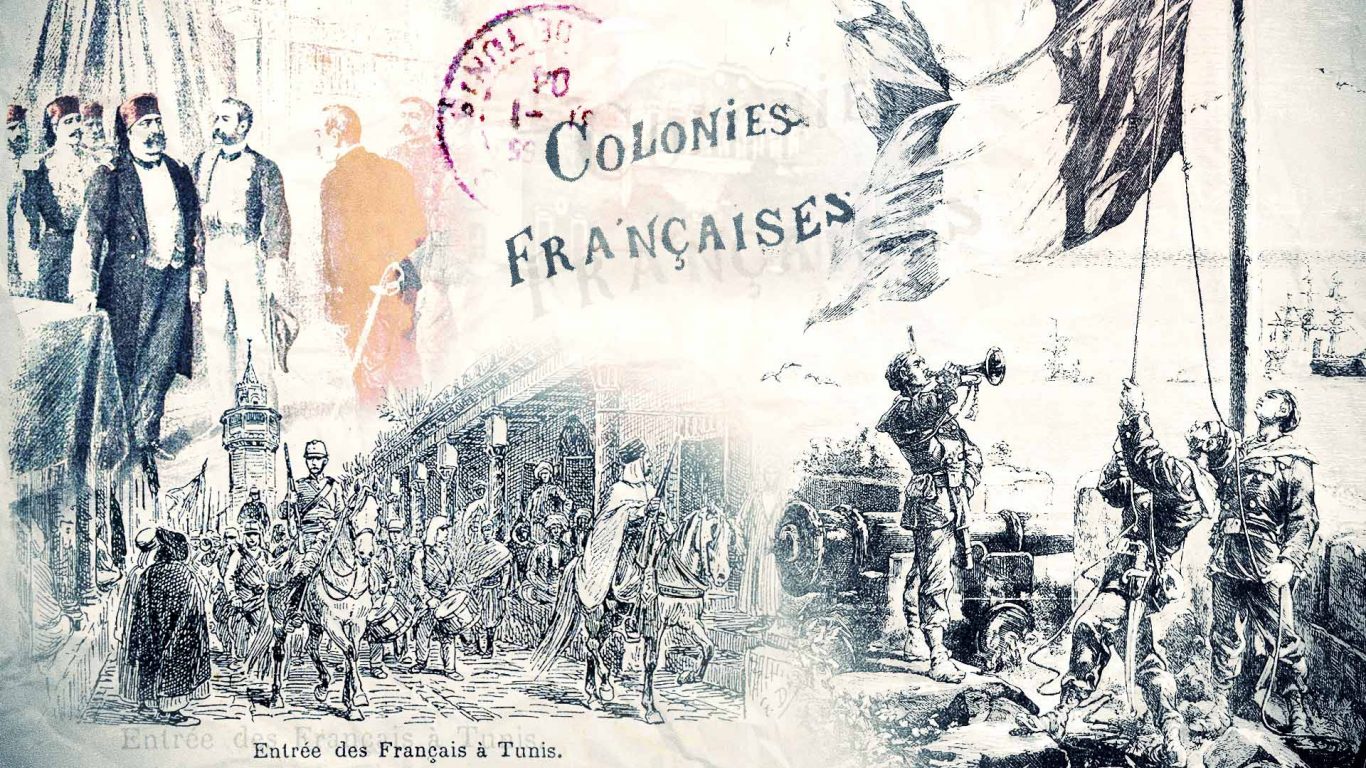

Avec la colonisation française de la Tunisie en 1881, les sociétés abolitionnistes françaises deviennent de plus en plus actives et font pression sur l’Etat. “La seconde abolition a lieu dans un contexte de mission civilisatrice, et était poussée surtout par des missionnaires français. C’est pour ça qu’il y a eu bien plus de réactions réactionnaires des oulémas* à cette abolition”, explique Montana. Utiliser l’abolition de l’esclavage pour justifier l’impérialisme était un procédé courant à cette époque, selon l’historien.

Globalement, tout au long du XIXe siècle, l’abolition sera utilisée comme justificatif pour l’impérialisme européen. D’abord par les Anglais, premiers à l'abolir en 1833, puis par le reste des nations européennes lors du partage de l’Afrique pendant la Conférence de Berlin (1885).

Un décret, publié le 29 mai 1890 dans le Journal Officiel Tunisien, regroupe les textes sur l’esclavage et affirme que “l’esclavage ne sera plus reconnu dans la Régence”. Les propriétaires d’esclaves disposent dorénavant d’un délai de trois mois pour produire l’acte d’affranchissement pour leurs esclaves et donner une copie à l’esclave libéré·e, sous peine d’une amende de 200 à 2000 piastres, ou l’équivalent de 120 à 1200 francs. Acheter, vendre ou retenir un·e esclave prisonnier·ère est passible d’une peine de prison de trois mois jusqu’à trois ans.

Une fin de l’esclavage ?

Même après la seconde abolition, les esclaves asservi·es en Tunisie ne sont pas toujours affranchi·es. Comme en 1846, certains·es propriétaires décident de ne pas délivrer les actes d’affranchissement. En 1890, une enquête s’ouvre contre une tribu près de Gafsa, suspectée d’éluder l’ordre d’émancipation en épousant et employant leurs esclaves : “Les Oulad Sidi Abd El Hammadi avaient environ 21 esclaves noirs des deux sexes [...] ils ont cherché à éluder par la ruse l’effet de la mesure gouvernementale en arguant de mariage”; raconte une lettre de décembre 1890 d’un officiel tunisien à propos de l’affaire.

D’après la suite de la correspondance, Beker ben M’barek, le chef de la tribu, aurait décidé de ne pas suivre l’ordre officiel et aurait encouragé les autres maître·sses à ignorer la loi. Lui-même propriétaire d’un jeune esclave dans sa propriété, il est finalement le seul de sa tribu à être condamné pour cette offense d’une amende de 500 francs.

Sur le même sujet

Mais à part quelques exceptions, les autorités interviennent rarement en faveur des esclaves dans les cas de maltraitances, malgré l'existence de mesures de protection prévues dans la loi. Les esclaves affranchi·es ou non, peuvent déposer une plainte contre leurs maître·sses directement au tribunal ou se rendre dans les consulats étrangers, surtout européens, réputés pour s’occuper des affaires d’affranchissement. Mais même quand le maître·sse est jugé·e coupable, les punitions sont souvent moindres et les cas d’emprisonnement semblent rares.

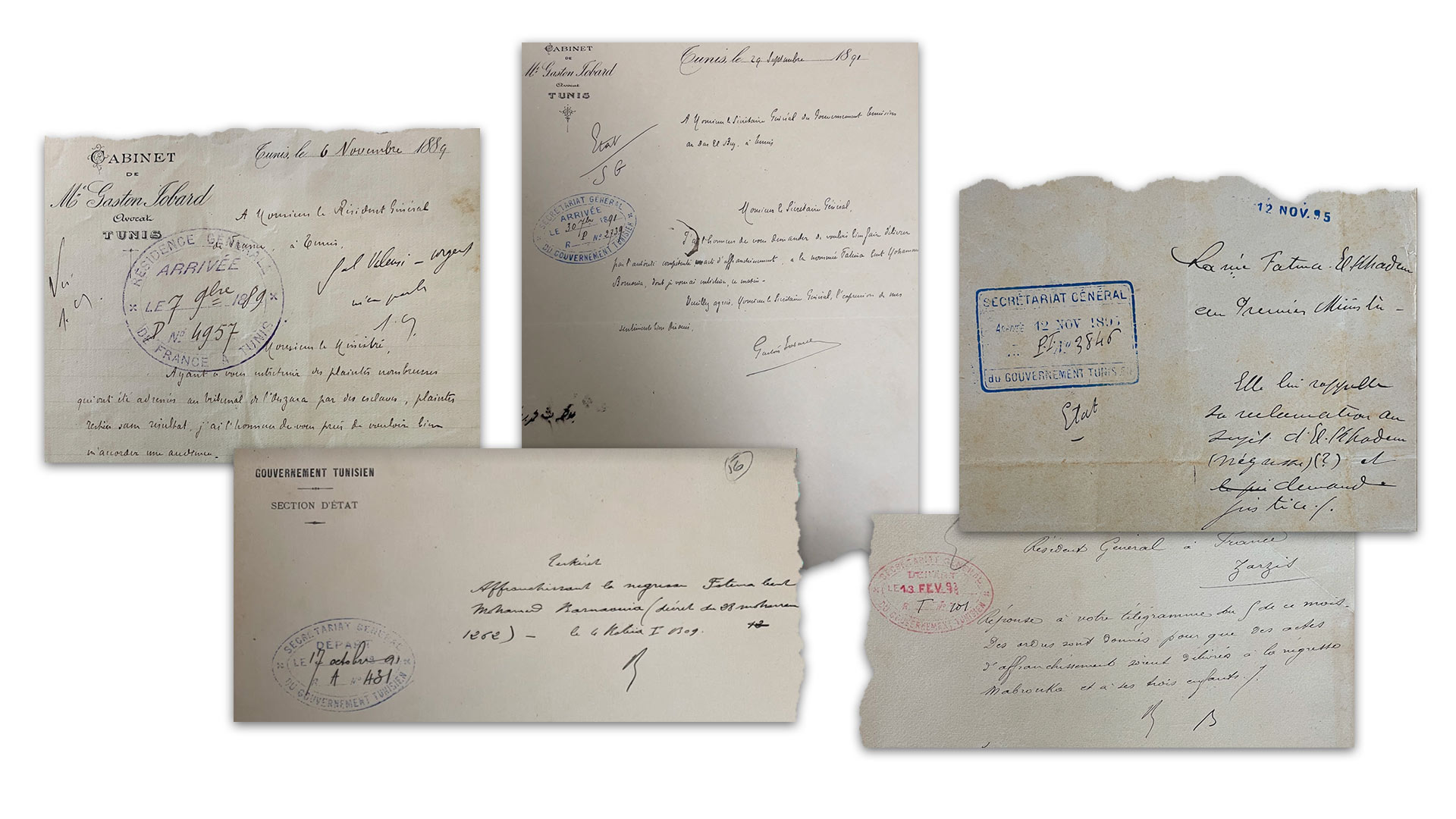

Source : Archives Nationales de Tunisie

Quand Khadija bent Fatma se réfugie dans le consulat britannique en 1895, elle espère être affranchie et échapper au mauvais traîtement de son maître Mohammed Radhouane. Une enquête s’ouvre pour tenter de retracer le parcours de Khadija et de retrouver ses anciens maîtres.

Comme dans de nombreuses affaires qui divisent esclaves et maîtres, Mohammed Radhouan contredit la déclaration de Khadija. Il la présente comme sa femme et produit un acte de mariage, que le Consulat accepte. Khadija proteste et nie les faits, mais personne ne l’entend. Aucune enquête complémentaire sur les conditions de vie de Khadija et de son fils ou sur son asservissement au sein du domicile de Radhouane n’aurait été ouverte.

Khadija est condamnée à “retourner au domicile conjugal” dans une lettre du Consulat anglais de juillet 1895.

Mohammed quant à lui doit payer les frais du séjour de Khadija au Consulat. Dans de nombreux échanges, les autorités locales tentent de trouver et ramener Mohammed à Tunis pour récupérer Khadija, en vain. Dans la dernière communication de cette affaire datant de novembre 1895, huit mois après s’être enfuie, Khadija demande toujours justice.

Source : Les Archives Nationales de Tunisie

De nouvelles formes de servitude

Pour les esclaves nouvellement affranchi·es, l’abolition n’est pas toujours synonyme de liberté. Ils et elles restent majoritairement en marge de la société et même si les ancien·nes esclaves ont désormais plus de droits sur leur travail et leur héritage, leurs sources de revenus restent limitées car l’affranchissement ne garantit pas du tout un emploi stable.

Le plus souvent, les affranchis·es restent chez leur maître. Sans autre alternative, les femmes esclaves libérées se tournent aussi vers la prostitution. “Nous avons la preuve qu’il existait une sorte de soutien social pour les esclaves libérés”, détaille Montana, “Mais dans la plupart des cas, nous ne savons pas quel type de soutien était à la disposition des esclaves affranchis, mis à part les quelques exemples de bienveillance des propriétaires d’esclaves.”

Bien plus que les textes et décrets, ce serait le changement du travail, notamment la commercialisation de l’agriculture, qui change l’esclavage en Tunisie, selon les historien·nes interrogé·es..

Ainsi, l’esclavage n’aurait pas disparu, mais se serait transformé en d’autres formes de servitude, selon l’historienne Ines Mrad Dali. Les travailleurs·euses domestiques auraient été remplacés·es par des jeunes filles, confiées à des familles plus riches, en échange d’une somme d’argent envoyée à sa famille. Dans le milieu agricole, des groupes d’esclaves libérés·es travaillent dans des fermes pour un cinquième de la récolte.

Sur le même sujet

Mais la servitude ne finit pas de la même manière pour tous·tes les esclaves. Les cas de mamelouks et odalisques, disparaissent vers la fin du XIXème siècle. Ces derniers·ères “se sont fondus dans une majorité que le nationalisme arabe anti-colonial a défini comme arabe et musulmane, dans un contexte de domination française”, avance Oualdi. L’esclavage des Ouest-Africains , quant à lui, disparait bien plus tard, au cours des années 1920, voire plus tard.

Mais ces deux groupes ne sont pas intégrés de la même manière dans la société tunisienne, ce qui “ confirme donc [...] sur près de trois siècles, le constat dressé encore aujourd’hui d’un traitement différencié des Tunisiens en fonction de leur couleur de peau”, conclut l'historien.

Un passé invisibilisé

En 2019, 126 ans plus tard, l’ex-Président Béji Caïd Essebsi déclare le 23 janvier comme Journée nationale de l’abolition de l’esclavage et de la traite en Tunisie. Une journée commémorée en partie pour présenter la Tunisie comme le premier pays arabe et musulman à avoir aboli la traite, deux ans avant la France.

“L’un des objectifs majeurs de cette politique de commémoration serait aussi de présenter encore et toujours la Tunisie comme un phare de la modernité, une soi-disant ‘exception’ dans le monde arabo-musulman”, explique Oualdi.

Mais selon Saadia Mosbah, co-fondatrice de l'association Mnemty de lutte contre la discrimination raciale, cette date n’existe pas réellement dans la mémoire collective nationale, et l’histoire de l’esclavage et du racisme en Tunisie reste invisibilisée. “C’est une date qui n’est que dans la mémoire des gens qui l’ont vécue, même s’ils ne sont plus là, et celle de leurs descendants. (…) On devrait en parler, mais l’histoire de l’esclavage ou du racisme n’a jamais été mis réellement sur la table comme un sujet sérieux ou comme un projet de vivre ensemble. Ça reste une histoire secondaire.”