Accord ou pas accord ?

La déclaration de Kaïs Saïed selon laquelle il n’a signé “aucun accord” avec l’Union européenne sur les expulsions peut donc être interprétée à la lumière de la distinction entre deux instruments de coopération : l’accord et le mémorandum d’entente. Ces deux instruments sont utilisés dans les relations internationales, mais ils diffèrent fondamentalement sur le plan juridique et diplomatique.

En effet, un accord international, parfois désigné comme traité ou convention, constitue un engagement juridique formel entre deux ou plusieurs États ou organisations internationales. Il est négocié et signé par des représentants dûment habilités, puis souvent soumis à un processus de ratification par les instances législatives nationales. Une fois conclu, il est enregistré auprès des Nations Unies en vertu de l’article 102 de la Charte de l’ONU et devient juridiquement contraignant. C’est le cas, par exemple, des accords de réadmission, des traités de paix ou des conventions de libre-échange.

À l’inverse, un mémorandum d’entente ( Memorandum of Understanding, ou MoU), est un instrument diplomatique non contraignant, utilisé pour formaliser des intentions politiques ou baliser une coopération future. Il ne requiert pas de ratification parlementaire, ni d’enregistrement officiel, et n’engage pas les parties au même niveau que le droit international. Il sert généralement à tester une entente, à poser les bases d’une collaboration ou à encadrer un partenariat souple.

Son langage est généralement plus vague, laissant une grande marge d’interprétation, mais il peut néanmoins avoir des effets concrets lorsqu’il est accompagné de financements, de moyens techniques ou d’un fort consensus politique, comme c’est le cas du MoU signé entre la Tunisie et l’Union européenne en 2023.

Une aide économique conditionnée : entre soutien et pression

L’UE a annoncé un soutien macrofinancier pouvant atteindre 900 millions d’euros, conditionné à un accord préalable avec le Fonds Monétaire International (FMI), auquel s’ajoutent 150 millions d’euros d’aide budgétaire immédiate.

Le mémorandum prévoit cette aide budgétaire accompagnée d’une assistance bilatérale de 105 millions, censée soutenir la stabilisation économique tunisienne. Mais l’octroi de cette aide dépend de la conclusion d’un accord avec le FMI, que Kaïs Saïed refuse toujours. Cette conditionnalité, perçue comme une forme d’ingérence, ravive les tensions autour de la souveraineté économique tunisienne.

Sur le même sujet

Côté européen, il s’agit d’accompagner des réformes dans un contexte de crise économique aiguë. Côté tunisien, cette logique est vécue comme une pression extérieure qui entrave les marges de manœuvre. En l’absence d’accord avec le FMI, certains fonds sont gelés, rendant l’aide européenne largement symbolique face à l’ampleur des besoins.

Sur le même sujet

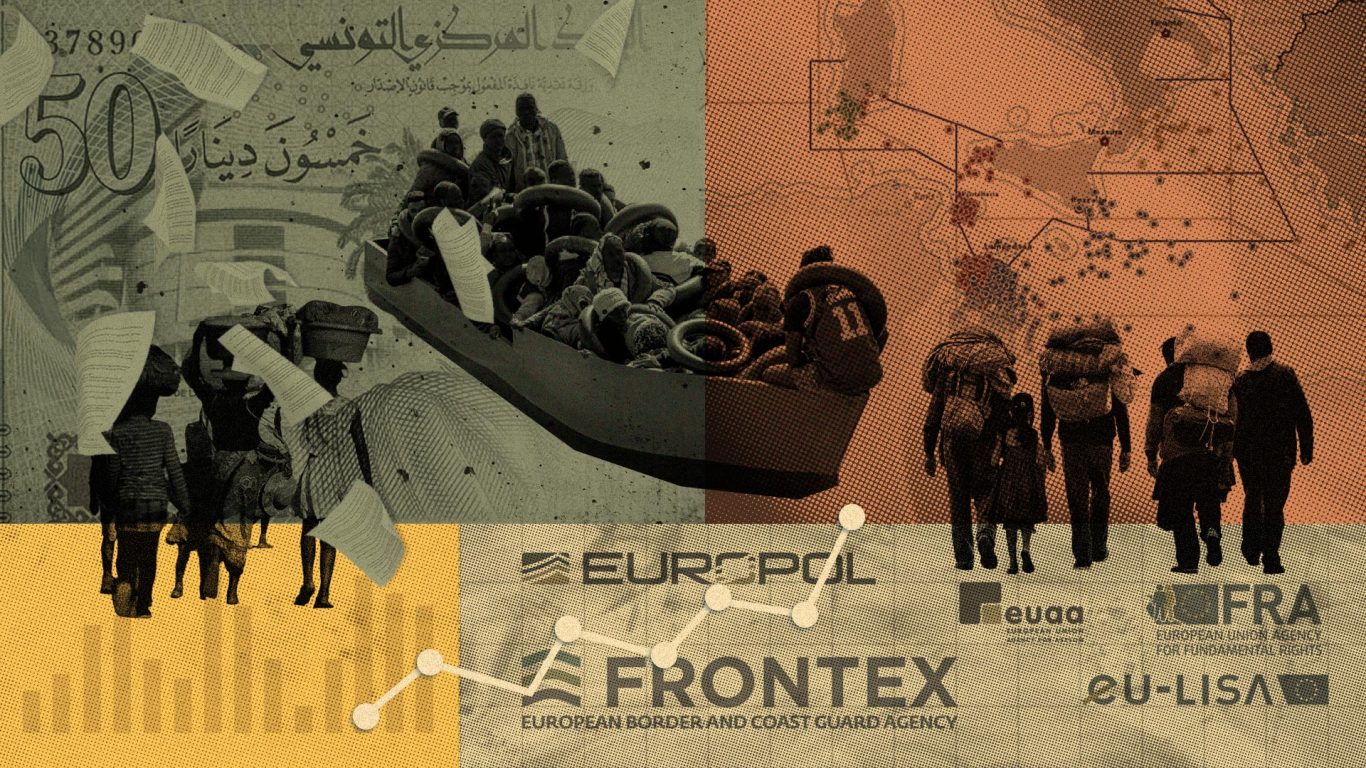

Migration : une coopération sécuritaire à sens unique

La gestion des flux migratoires représente un des principaux points de tension. L’UE promet 105 millions d’euros pour “lutter contre l’immigration “irrégulière” et renforcer les contrôles aux frontières. Dans les faits, cette coopération s’apparente plus à une externalisation des politiques migratoires européennes.

Si Kaïs Saïed affirme qu’aucun accord sur les expulsions n’a été signé, le volet "migration et mobilité" du mémorandum UE-Tunisie de juillet 2023 met pourtant clairement en place un cadre de coopération renforcée sur les retours. Il prévoit non seulement le renvoi depuis l’Union européenne des ressortissants tunisiens en situation irrégulière, mais aussi celui des migrant·es subsaharien·nes présent·es en Tunisie vers leurs pays d’origine.

“Les deux parties conviennent de soutenir davantage le retour et la réadmission depuis l'UE des nationaux tunisiens en situation irrégulière, dans le respect du droit international, de leur dignité et des droits acquis et s'engagent à travailler de concert à leur réintégration socio-économique en Tunisie, notamment par l'aide à la création de projets économiquement viables et ayant un impact sur le développement local et la création d'emplois.” – Extrait du MoU

Sur le même sujet

Parallèlement, la Tunisie réaffirme qu’elle n’est pas un pays d’accueil pour les migrant·es en situation irrégulière, ce qui légitime en pratique les refoulements massifs opérés ces derniers mois à ses frontières.

Sur le plan plus large de la gestion des flux, l’accord affiche l’objectif d’une approche “globale” de la migration, en liant mobilité, développement et contrôle. L’UE s’engage à soutenir les opérations tunisiennes à travers un appui matériel (équipements, formation, financement), et à promouvoir une coopération contre les réseaux de passeurs. Mais dans les faits, cette approche reste largement sécuritaire, centrée sur la limitation des départs, avec peu de résultats sur l’ouverture de voies de migration légale.

Depuis la signature de l’accord, les dispositions du MoU sont clairement appliquées par les autorités tunisiennes. Dans les mois qui ont suivi la signature, les expulsions se sont multipliées. Des centaines de migrant·es, principalement originaires d’Afrique subsaharienne, ont été déporté·es vers les frontières désertiques avec la Libye ou l’Algérie, souvent dans des conditions inhumaines, sans eau ni assistance. Ces pratiques, bien que dénoncées par les ONG et documentées par des médias, ont été tolérées, voire indirectement encouragées, par l’UE, qui a continué à financer les opérations tunisiennes de “gestion des frontières”.

Sur le même sujet

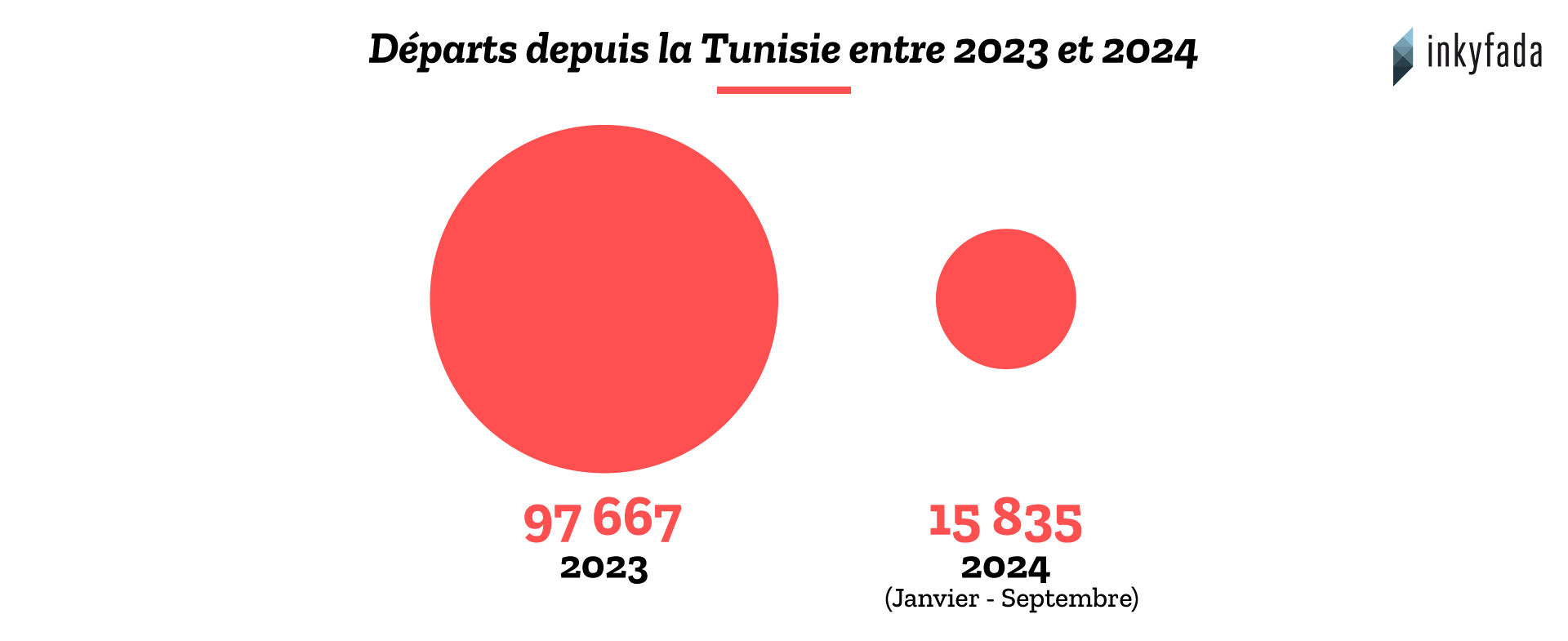

En parallèle, la coopération opérationnelle s’est intensifiée : les interceptions en mer ont atteint des niveaux records (plus de 30 000 personnes arrêtées entre janvier et mai 2024), les garde-côtes ont été équipés, et des documents confidentiels, comme ceux de Frontex, révélés par inkyfada, confirment que la Tunisie est désormais un acteur clé du dispositif européen de contrôle migratoire. L’effet sur les flux a été temporaire : une baisse des départs à l’automne 2023, suivie d’un rebond dès le printemps 2024. Mais l’architecture du partenariat migratoire est bel et bien en place.

Sur le même sujet

Par ailleurs, aucun nouveau “partenariat sur les talents” n’a été mis en œuvre, et la mobilité légale (visas, migrations professionnelles) n’a pas connu de progrès structurel. Le nombre de visas Schengen délivrés n’a pas augmenté significativement hors de France, et les frais de visa ont été augmentés en juin 2024, à rebours des engagements du MoU.

Sur le même sujet

Depuis la signature de l’accord, les expulsions vers les frontières désertiques et les arrestations de migrant·es se sont multipliées, remettant en cause les principes de protection inscrits dans le texte. Ainsi, derrière les engagements affichés, le volet migratoire du mémorandum s’inscrit dans une logique de sous-traitance du contrôle aux frontières européennes, avec des abus documentés des droits humains.

Transition énergétique : des ambitions floues et des investissements en suspens

Le mémorandum annonçait une coopération renforcée dans le domaine des énergies renouvelables et de l’ hydrogène vert, censée positionner la Tunisie comme acteur clé dans l’approvisionnement énergétique européen. Mais près de deux ans après, aucun projet d’infrastructure concret n’a vu le jour.

Sur le même sujet

Pour l’UE, l’objectif est de diversifier ses approvisionnements énergétiques, notamment dans le contexte post-Ukraine, et la Tunisie, en tant que pays voisin, est censée jouer un rôle clé dans cette stratégie. Cependant, cette coopération suscite des inquiétudes concernant le modèle de gouvernance des projets d'hydrogène vert.

Sur le même sujet

L’absence de débat public sur les conditions d’implantation et l'impact social et environnemental soulève des interrogations sur l’équité des bénéfices, notamment au regard de la domination des entreprises européennes dans le secteur. L’absence d’infrastructures concrètes et d’un plan de mise en œuvre clair remet en question la viabilité à long terme de ce projet énergétique.

Sur le même sujet

Des opportunités économiques… introuvables

Le mémorandum évoque également des efforts pour stimuler les investissements et développer les échanges commerciaux. Mais aucun cadre clair n’a été établi. Le projet d’Accord de libre-échange complet et approfondi (ALECA), en négociation depuis 2015, reste bloqué.

L’aide européenne au secteur privé tunisien demeure limitée et semble davantage motivée par des objectifs migratoires que par un réel soutien au développement économique. Le déséquilibre du partenariat, axé sur la sécurité plutôt que sur l’économie, renforce les critiques.

Une coopération sans transparence ni équilibre

Au-delà des annonces officielles, l’un des points les plus problématiques du mémorandum réside dans l’absence de mécanismes de suivi indépendants. Aucune instance conjointe n’a été mise en place pour garantir la transparence sur l’utilisation des fonds, ni pour évaluer les impacts concrets des projets ou des politiques migratoires menées. En pratique, la société civile tunisienne reste à l’écart de ce processus, privée d’outils pour interpeller les autorités tunisiennes comme européennes sur les engagements pris.

Ce déficit de transparence fragilise la légitimité de l’accord. Sans contrôle démocratique ni participation citoyenne, le partenariat s’apparente davantage à un instrument de diplomatie géopolitique qu’à un véritable projet de coopération durable. Plusieurs experts et ONG, comme Amnesty International, dénoncent une relation déséquilibrée où l’Union européenne impose ses priorités, notamment en matière de sécurité et de gestion migratoire, au détriment des besoins sociaux et économiques du pays.

Sur le même sujet

Signé en grande pompe en présence d’Ursula von der Leyen, accompagnée de Giorgia Meloni et Mark Rutte, le mémorandum devait marquer une nouvelle ère de coopération “stratégique” entre Tunis et Bruxelles. Près de deux ans plus tard, le bilan reste maigre, et les retombées concrètes se font attendre. Derrière les promesses de partenariat, se dessine une relation asymétrique, centrée sur les préoccupations européennes, où la Tunisie se voit confier des responsabilités sans contrepartie claire, ni respect effectif de sa souveraineté.