Portée par un groupe de parlementaires, une proposition de loi, censée réglementer l'organisation des associations, semble, au contraire, mettre en danger la liberté de la société civile. Entre pouvoir discrétionnaire, restriction de l’accès aux ressources et menaces de dissolution, la loi inquiète le milieu associatif, qui est ciblé par la présidence de la République, ainsi que par le chef du gouvernement.

Le premier ministre Ahmed Hachani a en effet annoncé lundi 11 décembre la création d’une commission censée travailler sur un nouveau projet de loi sur les associations “avec la possibilité d'envisager de réviser d'autres lois liées au financement des associations et au blanchiment d'argent”. Dans un communiqué, la présidence du gouvernement a par ailleurs souligné la nécessité que cette nouvelle loi contribue au “renforcement du rôle de la société civile, tout en respectant les principes, droits et garanties énoncés dans la Constitution, dans le cadre de l'État de droit.”

Des changements fondamentaux

“Une association dont je ne citerais pas le nom a reçu sept millions de dinars en provenance de l’étranger depuis 2016, soi-disant au nom de la société civile. Ces associations sont des extensions des services de renseignement étrangers. Il faut assainir le pays et mettre un terme à cette situation” a dénoncé le président Kaïs Saïed lors d’une réunion avec la ministre de la Justice, le 7 décembre 2023. À peine deux semaines plus tôt, le 24 novembre, il accusait déjà une autre association - également sans la nommer - de recevoir des milliards de dinars.

Dans ce climat politique délétère, la proposition de loi organique n°027/2023 relative à l'organisation des associations trouve un terrain fertile. Lamine Benghazi, affirme qu’elle intervient dans un contexte “d'accaparement de tous les pouvoirs depuis le 25 juillet 2021, d'un travail de sape des fondements de l'État de droit, des contre-pouvoirs et des corps intermédiaires, d’attaques contre l’indépendance de la justice, de restriction des libertés, et de diabolisation des associations, y compris de la part du sommet de l'État”.

À l’origine de la proposition, un groupe de dix parlementaires indépendant·es. Fatma Mseddi est l’une d’entre eux. Dès le 7 septembre 2023, la parlementaire publie sur Facebook un bref résumé du contenu de la proposition “que nous présenterons prochainement pour les transformer en loi”. Le document officiel, soumis au Comité des droits et libertés quelques mois plus tard, reprend fidèlement les éléments de la publication sur le réseau social.

Contactée, Fatma Mseddi n’a pas donné de réponse aux courriers d’ inkyfada, mais la parlementaire s’est déjà exprimée dans les médias pour défendre son projet.

“Il y a de la pression de la part des associations pour que la loi ne passe pas. Je vois des associations comme Amnesty International, ou l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD), s’il y a une pression qui est ressentie, c’est celle du robinet des financements étrangers qui va se fermer. L’argent que reçoivent ces associations est un danger pour la démocratie tunisienne”, a-t-elle déclaré sur la chaîne de télévision Attessia , le 30 octobre dernier.

Dans les faits, la proposition de loi, soumise au Comité des droits et libertés, s'écarte considérablement du cadre juridique existant, à savoir le décret n° 88 de 2011, qui réglemente l’organisation des associations en Tunisie.

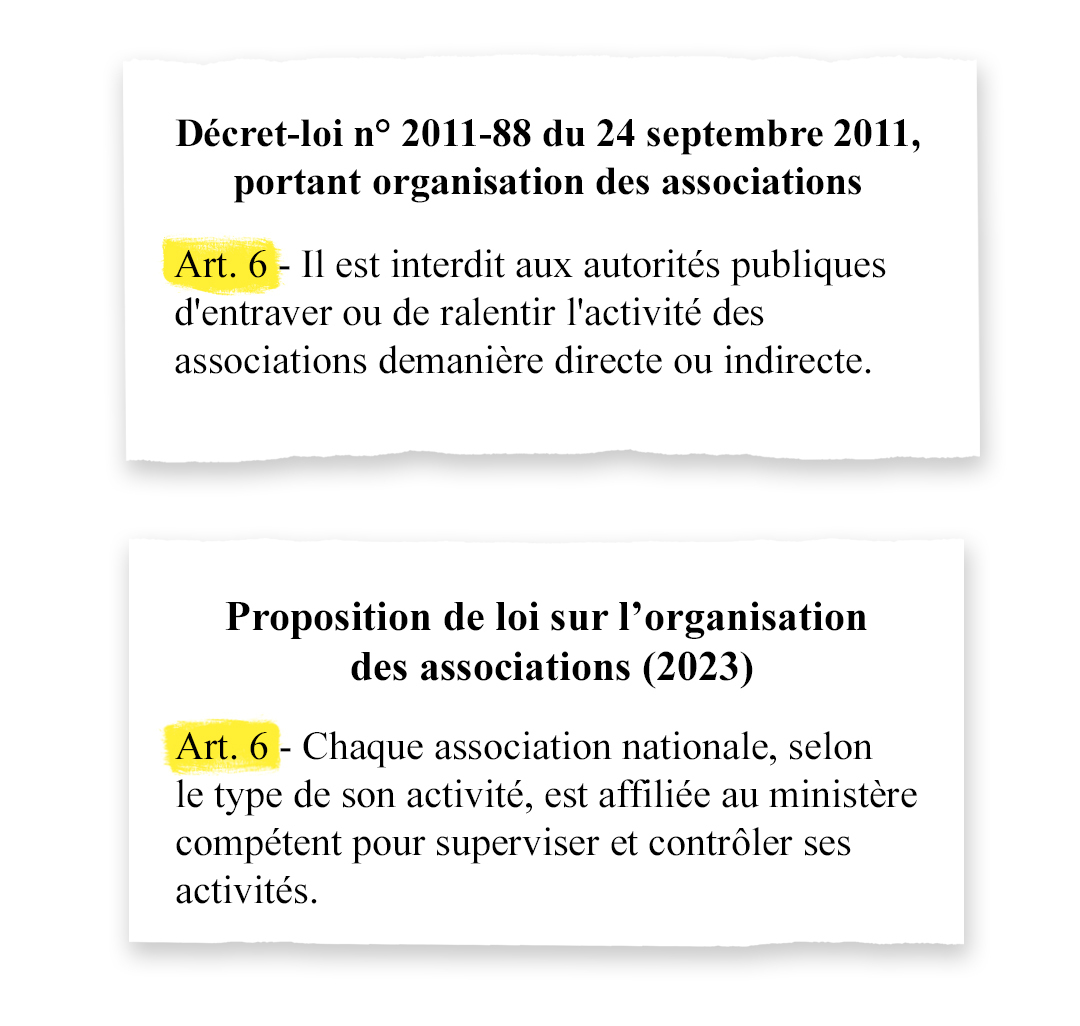

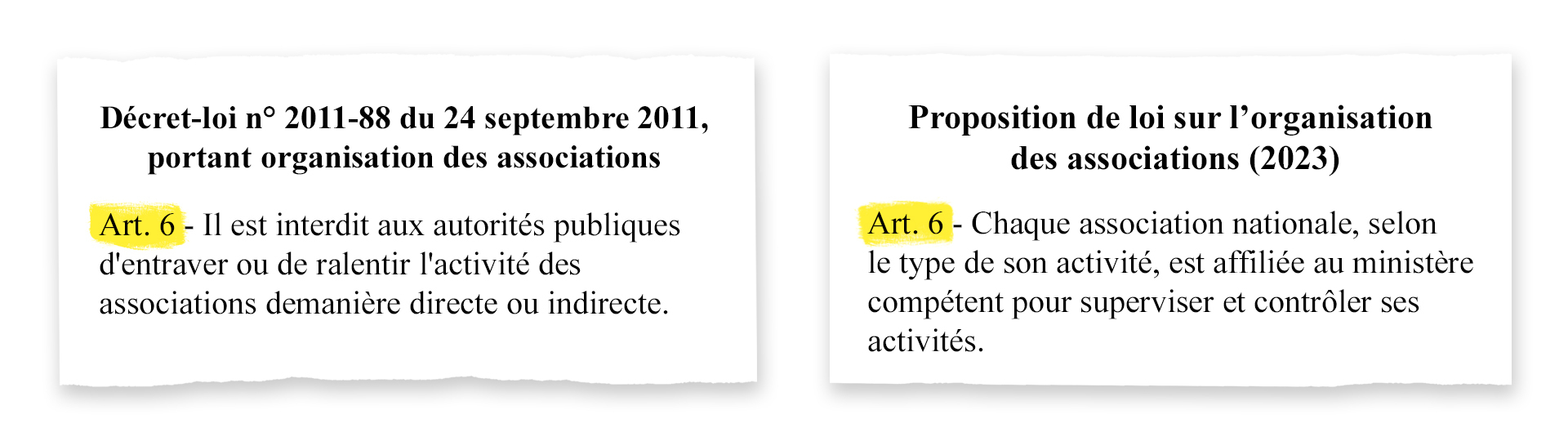

L’article 6 de la loi de 2011 dictait que "les autorités publiques sont interdites d'entraver ou de perturber l'activité des associations, directement ou indirectement". La nouvelle proposition de loi suggère presque l'opposé, avec un article disposant que les activités des associations seront supervisées et surveillées par le ministère auquel l'association est affiliée.

Comparaison de l’article 6 de la loi sur les associations entre le décret 88 de 2011 et la nouvelle proposition de loi.

“On peut légitimement se demander pourquoi les associations devraient être affiliées à des ministères”, questionne Oumayma Mehdi, représentante du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES). “Selon ce décret, [...] ce sont les ministères qui détermineront si la nature des activités des associations correspond aux "conditions", sans qu'il y ait de lignes directrices claires ou d'ensemble de règles autres que le jugement propre du ministère.”

Dans le texte, l’accent est également mis sur le contrôle des associations qui reçoivent des financements étrangers, qu’il s’agisse d’associations nationales ou d’organisations étrangères opérants sur le territoire tunisien. Selon la nouvelle proposition de loi, le financement étranger nécessite l'approbation du gouvernement.

“Mais lorsque le gouvernement refuse de divulguer ses critères, cela laisse penser que cette prétendue "approbation” est essentiellement politique. Le financement étranger n'est finalement qu'une méthode, pas un résultat”, raisonne Oumayma Mehdi.

Si les critères étaient techniques, la responsable estime qu’ils auraient dû être clairement énoncés dans la loi, afin que toutes les associations puissent les suivre.

La loi énonce également l'interdiction de solliciter des fonds auprès de pays n’ayant pas de relations diplomatiques avec la Tunisie, ou d'autres entités qui défendent les intérêts de ces pays. Une mesure qui paraît superflue, vu les précautions déjà existantes. “Le financement doit de toute façon transiter par la Banque centrale, ce qui signifie que tout doute de financement étranger suspicieux serait assurément surveillé et signalé” remarque-t-elle.

Car en plus d’être régies par le décret-loi 88, les associations sont aussi soumises à la loi relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent. Le 20 novembre dernier, Samia Charfi, directrice du cabinet du chef du gouvernement, a par exemple annoncé le lancement d'une procédure judiciaire de dissolution pour 176 associations pour des infractions d’ordre financier. À ce jour, 69 d'entre elles ont été effectivement dissoutes, tandis que la demande de dissolution de 57 autres a été rejetée.

Au-delà des raisons fiscales, la proposition de loi insiste spécifiquement sur le financement étranger. Les militant·es expliquent qu’il s’agit d’un argument de “premier plan” selon lequel le financement étranger exploite et soutient le terrorisme et l’intervention politique étrangère.

“Des enquêtes ont révélé que seulement quatre associations sur 19000 ont été dissoutes en raison de soupçons de liens avec le terrorisme. Le financement étranger semble donc être une excuse, similaire à l'utilisation de l'argument du "terrorisme" pour effrayer les masses et restreindre les activités des associations” commente Oumayma Mehdi.

Ces décisions de justice, effectuées en ayant recours à l’arsenal juridique en vigueur, sont la preuve, s’il en est, pour Amine Kharrat, analyste senior chez Al Bawsala, que la proposition de loi “est ridicule”.

”Cette affaire prouve bien que les mécanismes pour contrôler et sanctionner les associations, s'il y a malversation ou blanchissement, sont tous en place, pour faire ça avec le dispositif légal existant”, estime-t-il.

Les alertes émises par les militant·es tunisien·nes s’ajoutent aux voix des organisations internationales œuvrant dans le pays. Ces dernières craignent que la loi proposée constitue une violation des droits fondamentaux que les associations considèrent comme indispensables à leur bon fonctionnement.

En effet, le 7 novembre dernier, de nombreuses organisations, signataires d’une lettre ouverte, ont appelé au rejet de la proposition qui, selon elles, “démantèleraient la société civile”.

Des airs de dictature passée

Dans le milieu associatif, les discussions critiques de la proposition de loi vont au-delà de l’analyse juridique et relèvent plusieurs similitudes entre ce texte et la gestion des associations et de la société civile sous le régime dictatorial de Zine el-Abidine Ben Ali.

Le régime cherchait alors à restreindre la société civile à des activités caritatives et des dons et chaque structure était notamment tenue de déclarer son domaine d'activité. “Comme si une association était limitée à travailler sur une seule question”, ironise Oumayma Mehdi. À cette période, la législation en place permettait, entre autres, l’infiltration au sein des associations afin de faire taire la dissidence.

Par exemple, la Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme (LTDH) a, à l’époque, été classifiée comme une association à caractère général afin que des membres du parti au pouvoir, le Rassemblement Constitutionnel Démocratique, puissent s’y infiltrer, explique Nessryne Jelalia, membre du bureau exécutif d’Al Bawsala.

Le système de classification et l’affiliation des associations à un ministère de tutelle, tels que proposés actuellement, rappelle ces méthodes de contrôle, ouvrant la porte à un pouvoir discrétionnaire de l'administration, continue la militante.

“La question de l'affiliation des associations à des ministères remet en cause l'indépendance fondamentale de la société civile qui devrait être libre de critiquer et de s'organiser sans ingérence gouvernementale” estime-t-elle.

Depuis l'ère de Ben Ali jusqu'à nos jours, le schéma restrictif persiste dans le paysage politique tunisien, même si celui-ci été marqué par une “brève période de relative liberté au cours de l'euphorie révolutionnaire de la Troïka”, selon Jelalia.

En effet, ni Kaïs Saïed, ni Fatma Mseddi ne sont les premier·es à tenter de restreindre la liberté d'association et l'espace civique. Sous le gouvernement de Youssef Chahed, Mehdi Ben Gharbia, à l’époque ministre des Relations avec les instances constitutionnelles et la société civile avait déjà exploré cette voie en 2016. Le projet de loi actuel, “en gestation depuis l'ère de Ben Gharbia et Chahed”, semble s'inscrire dans sa continuité, cherchant inlassablement des failles pour restreindre la liberté associative, souvent en invoquant le prétexte du contexte terroriste, explique Jelalia.

Au-delà des similitudes avec la période dictatoriale en Tunisie, plusieurs militant·es et analystes, préviennent que cette proposition de loi fait également écho à des régimes plus autoritaires dans la région, comme en Égypte, ou en Jordanie. “La proposition de loi est très similaire à celle du régime autoritaire égyptien, qui vise à resserrer considérablement le travail des associations” analyse Hafidha Chekir, professeure universitaire en droit public à la retraite, militante féministe et vice-présidente de la Fédération internationale des droits humains.

“Tout régime autoritaire va chercher à attaquer la société civile et les associations”, confirme Amine Kharrat. “Donc oui, on peut dire que l’on va dans la même direction que celle de l’Égypte avec Sissi. Ou même de la Russie ou de la Jordanie.”

“Un impact beaucoup plus large”

“Si du jour au lendemain, les associations cessent d’opérer, il n’y aura plus de bus de ramassage scolaire pour les enfants, les quartiers ne seront plus nettoyés régulièrement. Il faut absolument sensibiliser les citoyens à cette cause, et vite !”

Lors d’une discussion sur la proposition de loi pendant un consortium sur les droits humains et l’inclusion, tenu le 5 décembre, cette injonction d’une participante fait l’unanimité dans la salle : accès à la santé, centres d’hébergement pour les femmes victimes des violences, accès à la justice… Dans tout le pays, de nombreux dispositifs et services mis à disposition des citoyen·nes sont assurés ou soutenus par des projets associatifs ou par la société civile.

“Chez ASF, on offre des services d'aide légale à des milliers de personnes, et ce, depuis des années. Que deviendront toutes ces personnes là, demain, si elles n'ont plus le soutien de la société civile, qui rappelons-le, comble les défaillances de l'État, sur plusieurs niveaux ?” déplore Lamine Benghazi.

Ainsi, lorsqu'une initiative de la société civile est mise en œuvre, telle que le centre pour les femmes victimes de violences à Tataouine par le ministère de la Femme en 2022, les représentant·es de l’État ont à peine visité cette nouvelle structure, relate Nessryne Jelalia.

“Face à ce constat, le ministère a été contraint de solliciter l'aide d'une organisation basée à Zarzis afin d'assurer la formation du personnel affecté à ce centre. [...] Il semble que l'État délègue une partie de ces responsabilités à la société civile, une charge que le ministère lui-même semble réticent à assumer” indique-t-elle.

L’État serait-il également ignorant du rôle joué par les associations et la société civile, en tant qu’employeurs ? Il n’existe pas de chiffres exacts sur le nombre de personnes employées par la société civile, mais le facteur d’emploi devrait vraisemblablement peser lourd dans la balance.

L’État gère en effet un certain nombre de mécanismes d’incitation à l’emploi, mais est paradoxalement bénéficiaire de l’appui des associations ou des fonds étrangers. Le contrat de service civil, par exemple, qui peut se conclure avec des associations, fait partie de ces mécanismes de politique active d’emploi au niveau de l’État.

“Selon les chiffres de l'Aneti*, entre 2011 et 2019, ça fait plus de 168.000 contrats de ce type, donc si on interdit de facto le salariat dans les associations, comme prévu dans l’article 2 de la proposition de loi, cela réduit considérablement le sérieux de cette proposition” commente Amine Kharrat.

Autre exemple, dans la lutte contre le VIH et le Sida, le ministère “évite de reconnaître des réalités telles que l'usage de drogues, les relations sexuelles entre hommes, les problèmes spécifiques aux hommes et aux femmes, ainsi que les pratiques sexuelles dans les prisons” raconte Jelalia.

La responsabilité de la société civile est ainsi de mener des actions telles que l'échange de seringues, la prévention et la distribution de préservatifs. Cependant, lorsque la coordination du ministère ne correspond pas aux attentes, "le ministère de l'Intérieur procède à des arrestations sommaires de bénévoles. Paradoxalement, le même ministère sollicite des fonds auprès du Fonds mondial de lutte contre le sida pour financer les salaires de son personnel” révèle-t-elle.

“Cette attitude semble démontrer une certaine hypocrisie de la part du gouvernement, qui se montre favorable à la société civile uniquement lorsque cela lui convient.”

Du côté des défenseur·es de la liberté des associations, un argument alternatif est celui de l’économie : “la société civile paye ses impôts, donc il y a aussi un impact au niveau des caisses de l'État, mais aussi au niveau des rentrées de devises dans un contexte où le pays en manque cruellement” déclare Benghazi.

Il ressort ainsi que ce qui pose le plus de problèmes à l'autorité actuellement, serait que les associations sont aujourd'hui fortement impliquées sur la scène sociopolitique. “Même les petites associations locales qui défient leurs municipalités et parlent au nom des citoyens ordinaires sont perçues comme une forme d'opposition à l'autorité” commente Oumayma Mehdi.

“Quand on parle des fonds étrangers, on ne dit pas que ce sont eux qui ont permis de construire la salle de sport de ton quartier, on dit qu’ils proviennent des services de renseignements étrangers, qu’ils sont attribués pour suivre un agenda particulier… C’est tout un discours complotiste et populiste, avec un impact beaucoup plus large que sur la seule société civile” rétorque Amine Kharrat.

Pour la militante Hafidha Chekir, les mécanismes et protocoles internationaux peuvent être un moyen de contrer l’érosion de la liberté de la société civile et des associations : “On l’a vu, la Tunisie a été condamnée par la Cour africaine ! Le pays est signataire de chartes et de protocoles internationaux et il ne faut pas hésiter à avoir recours à ces instances.”

Effectivement, en 2012, le Rapporteur spécial de l'ONU sur le droit de réunion et la liberté d'association a recommandé une "procédure de notification" plutôt qu'une "autorisation préalable" pour la création d'associations, éliminant ainsi le besoin d'approbation des autorités.

Sur le même sujet

Les représentant·es des associations et de la société civile sont quasi-unanimes : il faut se défendre face à l’atteinte de l’indépendance des associations, se préparer à la résistance et ne pas céder aux arguments “populistes” avancés par le pouvoir, notamment en ce qui concerne les fonds étrangers.

Pour autant, la menace représentée par la proposition de loi ne semble pas si imminente, d’après Amine Kharrat : “Je pense que l’État a d’autres priorités, comme les discussions sur la loi de finances 2024 ou encore la loi sur l’indépendance de la Banque centrale. Peut-être que ces deux sujets sont des préalables à l’approbation de la loi des associations, vu que les dossiers sont liés.”

Bien que le projet de loi présente une menace et que des positions aient été exprimées au plus haut niveau de l'État, il semble probable que la présidence n'approuvera aucun changement substantiel, comme cela a été le cas lors de la discussion sur un projet de loi concernant la criminalisation de la normalisation avec Israël. Il n’y a pas vraiment de pouvoir d’autonomie donné à ce parlement, même sur des questions qui sont dans la même rhétorique du pouvoir, estime l’analyste.