Une prise de position en faveur de l’indépendance de la justice, qui s’inscrivait à l’époque dans le parcours d’homme de droit du futur chef de l'État : juriste de formation, Kaïs Saïed a été directeur des départements de droit public de l’université de Sousse, puis de la faculté des sciences juridiques et politiques de Tunis, entre 1994 et 2018.

Si Kaïs Saïed prétend, toujours dans les colonnes d’Al Jazeera, que “la justice n’a pas encore atteint le niveau des aspirations des justiciables”, il est frappant de noter qu’il attribue les défauts du système judiciaire aux moments où “la politique s’infiltre dans les palais de justice”.

Lorsque Kaïs Saïed s’arroge tous les pouvoirs, le 25 juillet 2021, il annonce dans son discours qu’il s’auto-désigne à la tête du ministère public. Par la suite, il bafoue progressivement tous les principes qu’il défendait auparavant : dissolution des organes judiciaires, révocations arbitraires de juges, et promulgation d’une Constitution consacrant la subordination de la justice à l’exécutif. En l’espace de deux ans, Kaïs Saïed a profondément aliéné l'appareil judiciaire, détruisant toute forme d’indépendance de la justice.

Les juges, boucs émissaires de Kaïs Saïed

Depuis le 25 juillet 2021, Kaïs Saïed s’est progressivement illustré par une posture de plus en plus agressive envers les institutions judiciaires tunisiennes. Ce discours critique vis-à-vis de la justice s’illustre dès le jour de la dissolution du parlement : le président justifie alors les mesures d’exception mises en place par le manque d’efficacité des juges tunisiens, qu’il accuse notamment “d’enterrer” certains dossiers.

La magistrature se retrouve rapidement au premier plan des cibles de Kaïs Saïed. Début août 2021, 45 magistrat·es sont ainsi assigné·es à résidence, sans avis et sans l’approbation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), pourtant normalement requise pour prononcer des assignations à résidence.

Selon la Constitution de 2014, le CSM est chargé de garantir l’indépendance de la justice et de veiller à son bon fonctionnement, par exemple, en prononçant des sanctions disciplinaires contre des magistrat·es.

Après le 25 juillet 2021, Kaïs Saïed convoque régulièrement son président pour fustiger l’avancement de dossiers qu’il juge trop lent. Le 6 décembre, au cours d’une énième réunion où sont convoqués Youssef Bouzakher et plusieurs autres magistrats, le chef de l’État envoie des signaux plus pressants encore, en appelant à une “purification” de l’appareil judiciaire.

Une série de déclarations et de pressions qui préfigurent de profonds bouleversements dans l’indépendance de l’appareil judiciaire tunisien. La principale cible désignée par Kaïs Saïed, le CSM, est le premier à faire les frais de cette politique.

La dissolution du CSM, une atteinte à la justice indépendante

Le 12 février 2022, le président de la République passe donc pour la première fois du discours aux actes, en matière d’attaque contre l’indépendance judiciaire. Le journal officiel publie le décret n°2022-11, qui annonce la dissolution pure et simple du CSM.

“Kaïs Saïed a réussi à créer une opinion publique hostile au CSM”, estime le président du Conseil, Youssef Bouzakher. Selon lui, ce ciblage de l’institution découlait d’une volonté de désigner un coupable. Par exemple, en blâmant le CSM pour “la lenteur des procédures” et “l’incapacité à résoudre certaines affaires”. Pourtant, ce dernier rappelle que “les pouvoirs du Conseil n’ont rien à voir avec cela.”

“Le chef de l’État considérait le CSM comme l'une des manifestations d'une tentative de “faire exploser l'État de l'intérieur”, comme il l'a lui-même dit”, estime Youssef Bouzakher, en référence à des propos tenus par Kaïs Saïed un an avant son coup d’État.

Par ailleurs, le décret-loi n°2022-11 prévoit aussi, en plus de la dissolution du CSM, la création d’un nouvel organe de remplacement : le conseil supérieur de la magistrature provisoire. La principale différence avec l’ancien CSM tient à sa composition, bien plus soumise à la volonté du président de la République.

Sur le même sujet

“L’institution était indépendante et ouverte, avec deux-tiers de membres élus par leurs pairs”, rappelle Youssef Bouzakher. Kaïs Saïed a complètement effacé le mécanisme d’élection des membres, en le remplaçant par une logique de nomination. Le décret-loi dispose que le président de la République choisisse directement 9 des 21 membres parmi les magistrat·es à la retraite, “sans fixer de critères de sélection”, souligne l’ancien président du CSM.

“Le chef de l’Etat s'est attribué des pouvoirs sans précédent, même dans le système d'avant 2011”, dénonce Youssef Bouzakher.

De “pouvoir” à “fonction" juridictionnelle

Déjà largement entamé, l’indépendance de la justice est définitivement enterrée avec le vote en faveur de la nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 25 juillet 2022.

Dans le texte, on ne parle plus de “pouvoirs” exécutif, législatif ou juridictionnel, mais de “fonctions”. Le chapitre 5, consacré à la “fonction juridictionnelle”, est le plus bref des trois. Huit articles définissent les bases du nouveau système judiciaire tunisien.

Sur le même sujet

“La nouvelle Constitution est plutôt floue du point de vue de la justice”, confirme Ayachi Hammami. L’avocat regrette aussi la disparition de la mention du CSM, qui est absent du texte, alors que “son existence était garantie dans la Constitution de 2014.” “La Constitution de 2014 était considérée comme le fruit de la lutte des juges tunisiens, et de la famille judiciaire en général depuis l'indépendance”, déplore pour sa part Youssef Bouzakher.

Surtout, la nouvelle Constitution s’inscrit dans la continuité des décrets-lois publiés depuis le 25 juillet 2021. Selon l’ordre constitutionnel, Kaïs Saïed conserve donc toute son autorité sur la composition du CSM provisoire, et également le droit de révoquer des magistrat·es s’il le souhaite.

“D’un point de vue structurel, on ne peut plus dire que la justice soit indépendante en Tunisie”, souligne Ayachi Hammami.

Malgré cette réduction significative du pouvoir de la justice, les juges et fonctionnaires “peuvent refuser d’exécuter les ordres ou les actes manifestement illégaux”, commente Ahmed Souab, ancien juge administratif, en faisant référence à la jurisprudence dans le droit international lors d’un épisode de l’émission “inkytalk” d’inkyfada Podcast.

“Le problème c’est que les juges sont en train d’exécuter même ce qui est manifestement illégal”, dénonce-t-il.

Sur le même sujet

Révoquer les juges et instiguer la peur

Après la dissolution du CSM, Kaïs Saied s’en prend ensuite directement aux magistrat·es. Le 1er juin 2022, le singulier décret-loi n°2022-35 paraît au journal officiel. Le texte bref accorde au chef de l’Etat une prérogative inédite dans l’histoire tunisienne : celle de pouvoir révoquer, sous certaines conditions et par simple décret présidentiel, n'importe quel·le magistrat·e.

Dans le même journal officiel, le décret présidentiel 516 acte la révocation de 57 juges. L’ordre ne donne aucune information concernant les motifs de cette décision. “Ca a été une surprise à 100%, pour tout le monde”, affirme Ayachi Hammami, avocat de profession et porte-parole du comité de défense des magistrat·es révoqué·es.

Par ailleurs, selon les termes du décret n°2022-35, des poursuites doivent automatiquement être engagées contre les magistrat·es révoqué·es. Ces dernier·es peuvent contester la décision, et un·e magistrat·e peut ainsi demander à être réintégré·e dans ses fonctions, mais seulement après avoir été jugé·e pour “les faits qui lui sont imputés”. Ainsi, l’ordre présidentiel 516 ne laisse qu’un infime espoir aux magistrat·es révoqué·es de regagner leur poste, les plaçant même dans une position d'accusé·es sans que leur culpabilité ne soit établie.

“À ce jour, je ne connais pas un seul État dans lequel le chef de l’exécutif peut révoquer un magistrat, sans respect du principe de confrontation, sans avoir le droit de voir son dossier avant ou de se défendre, sans rien du tout”, s’insurge Ayachi Hammami

Certain·es sont des personnalités clés de l’appareil judiciaire, comme Mohamed Kamoun, doyen des juges d’instruction au Tribunal de première instance de Tunis. Les procureur·es généraux·les des tribunaux de première instance des gouvernorats de Zaghouan, Tunis, Manouba, l’Ariana, Bizerte, Le Kef, Nabeul et Gafsa se voient aussi révoqué·es, sans être remplacé·es. “Bien entendu, cela a ralenti le rythme de travail”, souligne Ayachi Hammami.

Le décret-loi n°2022-11 accordait également au chef de l’Etat la compétence d’effectuer les rotations annuelles de magistrat·es. Cependant, ces dernières n’ont pas été validées pour l’année 2023, et la plupart des postes occupés auparavant par des magistrat·es révoqué·es sont encore vacants. Une poignée de postes des plus importants de la capitale ont bien été remplacés, fin mai 2023 : Président de la Cour d’appel de Tunis, procureur de la République au Tribunal de première instance de Tunis, doyen des juges d’instruction au Tribunal de première instance…

“La ministre de la Justice a décidé, d’une façon tout aussi illégale, de nommer de nouveaux magistrats”, explique Ayachi Hammami. “Mais elle a nommé des juges ‘à sa botte’, qui appliquent les ordres”.

Une procédure illégale

Au départ, les seuls motifs avancés par Kaïs Saïed pour justifier sa décision l’ont été lors d’un discours télévisé, diffusé le jour même. Le président de la République y évoque notamment l’obstruction d’enquête sur des affaires terroristes, mais aussi de la corruption financière. Pourtant, seuls 8 des 57 magistrats révoqué·es faisaient déjà l’objet de poursuites judiciaires, et l’ordre présidentiel 516 n’avait fourni aucune raison précise concernant la mise à pied des autres juges. Ces dernier·es n’avaient d’ailleurs pas été formellement averti·es que leur révocation interviendrait ce jour-là.

“Désormais, même le corrompu peut se présenter comme une victime. En révoquant de cette manière, Kaïs Saïed a aidé la corruption, il ne l’a pas combattu, car maintenant ils sont tous victimes d’une procédure illégale”, commente Ayachi Hammami.

Source : Commission Internationale des Juristes (CIJ)

Dans son discours, le président de la République n’a pas hésité à invoquer la “corruption morale” ou encore la participation à des “fêtes alcoolisées” pour expliquer la révocation de certain·es magistrat·es. Pourtant, dans le cas de Kheira Ben Khelifa révoquée pour une affaire d’adultère, le litige a depuis été jugé et la magistrate s’est vue relaxée le 19 janvier 2023 dans le cadre de cette affaire, le tribunal ayant prononcé un non-lieu.

Ayachi Hammami explique que ce cas a été “un drame”, notamment car les six autres femmes magistrates révoquées ont au départ également été visées par des rumeurs, expliquant qu’elles étaient mises en cause pour ce motif. “Il a fallu que Kheira Ben Khelifa dise dans une conférence de presse que c’était elle”, raconte l’avocat. “Elle a pris sur elle pour qu’on laisse les autres tranquilles. C’était très fort.”

En pratique, nombre d’accusé·es partageaient des opinions critiques vis-à-vis de Kaïs Saïed dans les médias, ou étaient en conflit avec les forces de l’ordre. C’est le cas du procureur général-adjoint de Mahdia, Ramzi Bahria, qui se voit poursuivi pour établissement d’une entreprise terroriste et absence de transmission d’information, respectivement aux termes des articles 32 et 39 de la loi antiterroriste de 2015. Lors d’une réunion d’urgence du conseil national de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) organisée le 4 juin 2022, Ramzi Bahria a explicitement indiqué que sa révocation était en lien avec les raids policiers effectués par les forces de l'ordre sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Sa décision de refus était motivée par le fait que ces opérations avaient ciblé huit domiciles sans aucune justification ni renseignements sur les personnes visées.

Certaines révocations semblent également remettre en question l’exercice de la liberté d’expression des magistrat·es. Ainsi, plusieurs magistrat·es révoqué·es affirment l’avoir été à cause de leur critique du pouvoir. C’est notamment le cas de Hamadi Rahmani, juge à la Cour de cassation, accusé sur les bases de l’article 67 du Code pénal pour offense envers le président de la République. Il encourt jusqu’à trois ans de prison, pour une publication facebook dans laquelle il accuse Kaïs Saïed d’avoir commis un “coup d'État, le 25 juillet 2021. Mourad Messaoudi, juge à la Cour d’appel de Tunis, aurait également été visé du fait de ses fonctions de président de l’Association tunisienne des jeunes magistrats (ATJM). Depuis le 25 juillet 2021, son association a régulièrement critiqué le chef de l’Etat et appelé les magistrat·es à faire front commun pour protéger l’indépendance de la justice*.

Des révocations illégales et des accusé·es toujours dans l’attente

Face aux pressions, la plupart des magistrat·es révoqué·es refusent de rester passifs. En plus de leurs prises de paroles dans les médias, ou d’actions symboliques comme des grèves de la faim pour certains d’entre eux, une grande majorité ont surtout choisi de porter l’affaire devant le tribunal administratif supérieur.

Constitutionnellement doté du pouvoir d’annuler des actes pris par l’administration, le tribunal administratif a tranché rapidement, dès le 10 août 2022, en faveur des magistrat·es. Sur les 57 juges révoqué·es, les 49 magistrat·es contre lesquel·les aucune procédure n’était engagée avant la publication du décret 516 ont donc été, sur le papier, rétabli·es dans leurs fonctions. Une disposition qui a pris toute son importance quelques jours plus tard, lorsque le ministère de la Justice a annoncé l’ouverture de 109 poursuites judiciaires concernant tou·tes les magistrat·es révoqué·es. Au moins 13 de ces 109 affaires ont été traduites devant le pôle judiciaire antiterroriste, fin décembre 2022 .

Le tribunal administratif a notamment avancé dans sa décision le fait que le Conseil supérieur provisoire de la magistrature avait été “ incapable de fournir suffisament d’éléments concrets” pour motiver la décision de renvoyer les juges incriminé·es.

La position du tribunal administratif n’a cependant pas été suivie d’effets. Les magistrat·es sont resté·es révoqué·es, un état de fait contraire au droit, qui a poussé 37 magistrat·es à poursuivre la contestation et à déposer plainte le 23 janvier 2023 contre le ministère de la Justice, pour non-application du jugement rendu par le tribunal administratif, en vertu de l’article 315 du Code pénal.

Les accusé·es sont depuis plongé·es dans une double attente. D’une part, le gouvernement n’a pas encore appliqué la décision du tribunal administratif, en ne réintégrant pas les juges.

“Il s’agit d’un délit de non-exécution de décision judiciaire”, affirme Ayachi Hammami.

D’autre part, les juges d’instruction saisis par le ministère de la Justice pour enquêter sur les magistrat·es révoqué·es ont choisi de demander au CSM provisoire la levée de l’immunité des accusé·es avant de commencer à examiner les dossiers. “En principe, c’est le parquet qui doit effectuer ce travail, en adressant le dossier au CSM. Cette procédure très importante n’a pas été respectée”, continue Ayachi Hammami. La décision devrait être rendue le 19 septembre.

Les révocations ainsi que la bataille judiciaire qui y a fait suite jouent un rôle profondément dissuasif pour les juges encore en activité. “Il y a un climat de terreur parmi les magistrats non-révoqués”, affirme Ayachi Hammami. “Et c’est ce climat de terreur qui induit la non-indépendance.”

L’instrumentalisation de la justice pour éliminer l'opposition

En parallèle de l’affaire des juges révoqué·es, Ayachi Hammami est également mis en cause par la justice, poursuivi pour ses positions critiques vis-à-vis du gouvernement. De ce point de vue, son cas est emblématique de la multiplication des procédures et enquêtes ouvertes contre les personnalités qui défient la dérive du chef de l’Etat.

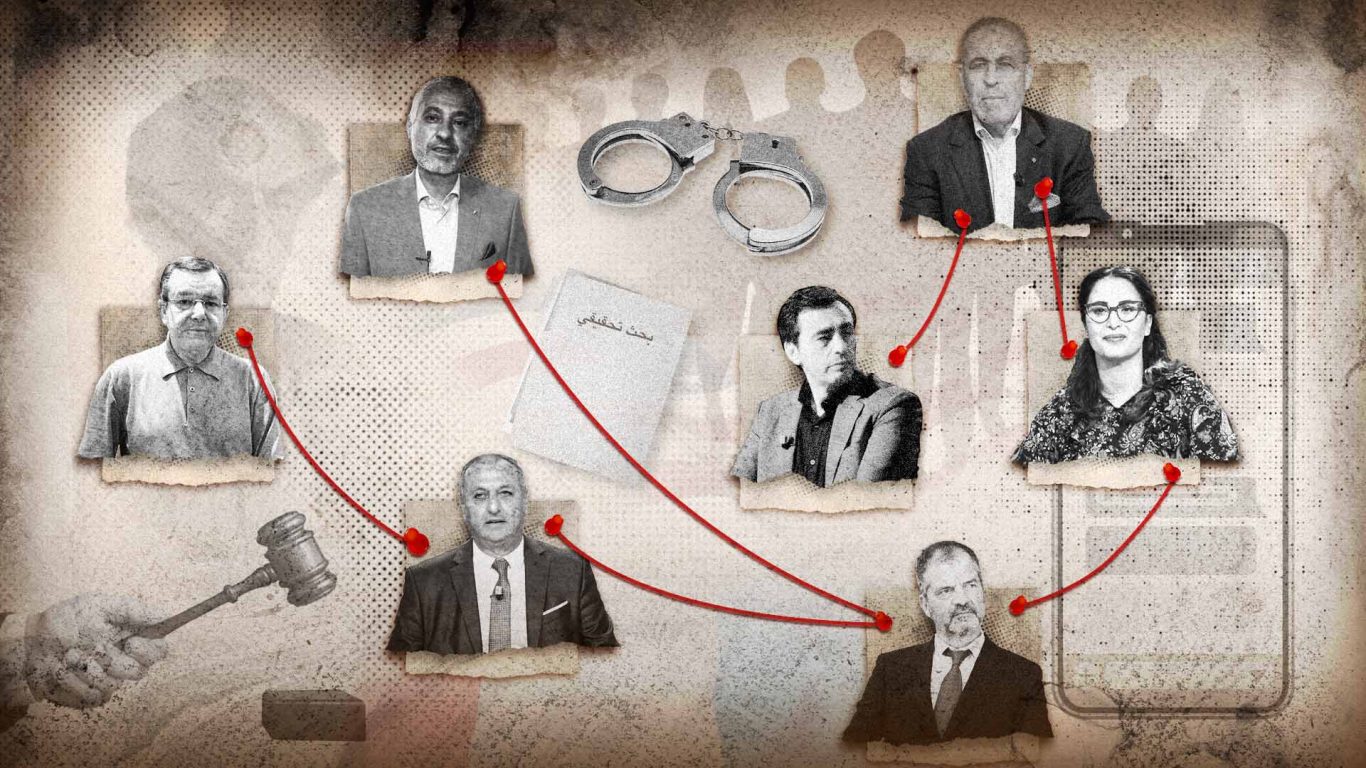

L’appareil de la justice, désormais bien moins indépendant qu’auparavant, devient l’une des principales armes du pouvoir. En février 2023, 17 personnes parmi lesquelles des fonctionnaires, journalistes et hommes d’affaires sont ainsi arrêtées dans une affaire de “complot contre la sûreté de l’Etat”. Rapidement, leurs dossiers sont présentés à la justice.

Sur le même sujet

Or, les magistrat·es encore en activité, qui refuseraient de se plier à l’entreprise de Kaïs Saïed contre ses opposant·es, sont désormais directement exposé·es. Le juge d'instruction du bureau 23 du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, qui ne souhaitait pas émettre de mandat d’arrêt à l’encontre d’un des accusés, s’est ainsi vu suspendre par le ministère de la Justice. Démonstration s’il en fallait que les juges ont perdu leur indépendance en Tunisie.

"Dans le climat de peur instauré par le président, 'quiconque les acquitte est leur complice' selon ses propres mots", commente Ayachi Hammami.

À l’origine de cette affaire, le 10 février 2023, l'Unité nationale de lutte contre le terrorisme et le crime organisé envoie une lettre à Leila Jaffel, ministre de la Justice. Cette information a été confirmée par les avocat·es des détenu·es. Le même jour, cette même lettre est adressée au Procureur de la République auprès du tribunal de Première Instance de Tunis, l’invitant à "entreprendre et autoriser les enquêtes nécessaires". En réponse, le procureur de la République confie l’enquête à l’Unité de sécurité.

Il est également important de noter que la ministre de la Justice a directement donné des instructions écrites au Procureur général, l'autorisant à mener des enquêtes. Cependant, en vertu du Code de procédure pénale et du principe d'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif, la ministre de la Justice n'a pas le pouvoir de diriger le Parquet ni d'exercer une autorité sur ses membres.

“Les dossiers sont vides mais continuent à prendre de l’ampleur”, résume l’ancien juge Ahmed Souab.

En guise d’exemple, il rappelle l’arrestation de Noureddine Boutar, directeur de la radio Mosaïque FM. En moins d’une journée, le 13 février, le journaliste est envoyé au Procureur de la République - suite à une délation auprès d’une unité de sécurité - qui l’envoie au Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. Transféré au service des casiers judiciaires, puis à l’unité d’enquête sur les délits financiers, Noureddine Boutar est finalement arrêté.

Le journaliste est la neuvième personne arrêtée en moins de deux jours. Activistes politiques, hommes d’affaires, ancien dirigeant d’Ennahdha, fonctionnaires… En tout, 17 personnes sont interpellées et accusées en vertu de la loi anti-terroriste et du Code Pénal tunisien de “complot contre la sûreté de l’État”, dans le cadre de cette affaire rapidement surnommée “affaire des 17” et qui concerne plusieurs membres de l’opposition.

“Le Président et la ministre de la justice complotent contre l’opposition tunisienne avec des accusations aussi graves et en utilisant la loi antiterroriste qui leur permet de garder les gens pour 15 jours, leur permet d’interdire l’accès aux avocats pendant 48h, et leur permet surtout d’ajouter des témoignages anonymes qu’on ne peut pas réellement contre-attaquer, et qui contiennent toutes les accusations”, dénonce Ayachi Ammami.

L’avocat rappelle que ces lois prévoient de longues années de prison voire même la peine capitale. ”Selon mon analyse, l’exécution des ordres de Kais Saied se fait dans le but d’éliminer l’opposition tunisienne. J’appelle ça l’affaire de complot du pouvoir contre l’opposition, et non pas l’affaire de complot de l’opposition contre l’Etat tunisien”, conclut-il.