“Si je devais refaire ce choix, je ne quitterais pas la Tunisie, c’est une expérience trop difficile”.

Sur le même sujet

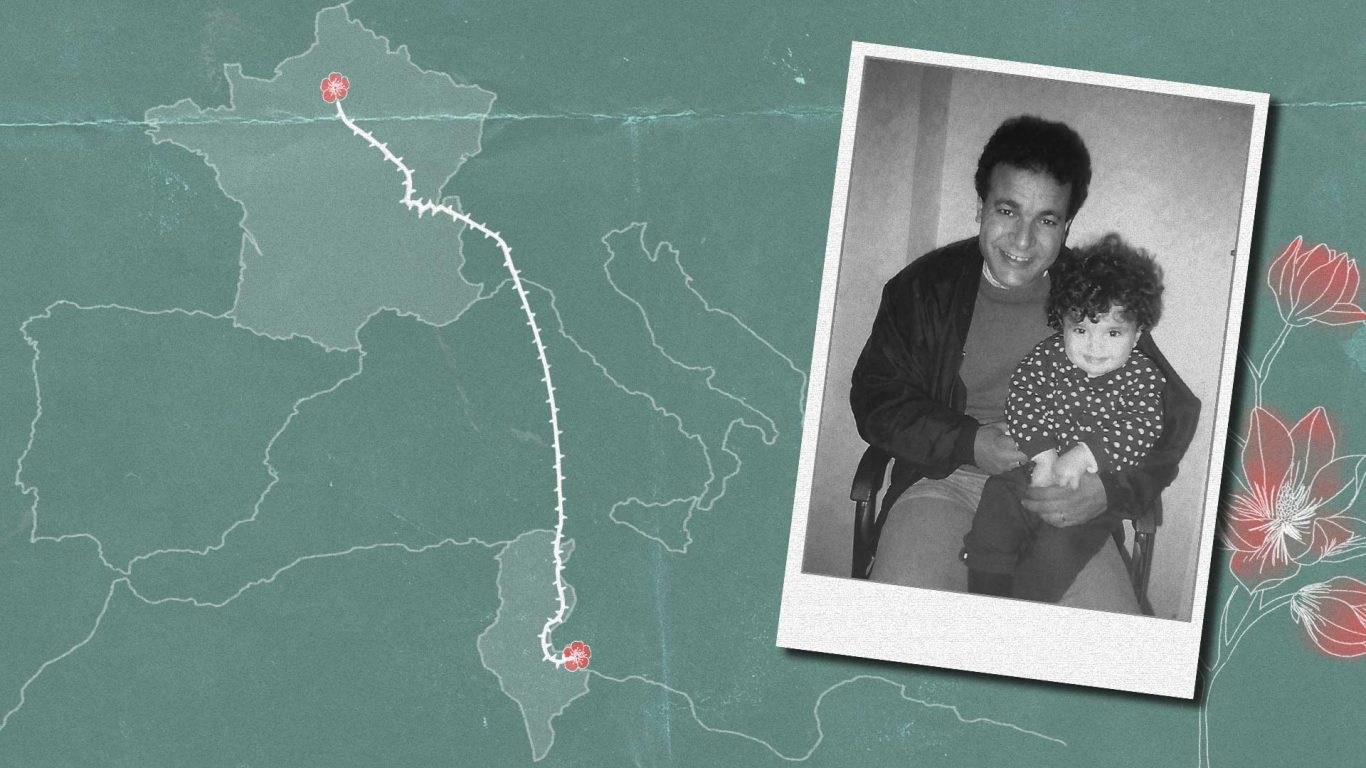

Du désert de Tataouine à Paris

Miloud est né en 1979, "dans une tente, dans le désert proche de Tataouine". Il se remémore brièvement ses premières années dans une famille de neuf enfants, six filles et trois garçons, où le père "travaille dans l’agriculture". Le baccalauréat en poche, Miloud rentre à l’université, mais travaille en parallèle dans le bâtiment afin de payer ses études. "Je ne gagnais même pas l’équivalent de 100€ par mois, c’était difficile”, précise-t-il. En 2005, il obtient une licence appliquée en droit des sociétés et se met à chercher un emploi dans son domaine.

Mais Miloud ne trouve pas de travail, la faute "à pas de chance" comme il dit, mais surtout à l’emprise des réseaux de clientélisme qui, dans la Tunisie de Ben Ali, destinent certains postes à tel proche ou telle amie.

Sur le même sujet

Alors, il part à Tunis, en espérant que ça sera mieux là-bas, et travaille "dans un petit restaurant ou dans une épicerie". Mais cela ne paie pas. "Tu gagnes tout juste de quoi payer ton loyer et puis après, il ne te reste plus rien", dit-il, amer.

Pendant plusieurs années, Miloud essaie de se construire un avenir professionnel en Tunisie, notamment "pour aider son père". Il passe même le concours pour devenir professeur des écoles, sans succès. Alors, avec d’autres jeunes de Tataouine, il commence à réfléchir au départ, à l’exil, et s’organise. Au printemps 2009, Miloud paie 2 500 dinars - soit l’équivalent à l’époque d’environ 1300€ - à un passeur pour qu’il puisse rejoindre l’Europe. Première étape : direction la Libye et sa capitale, Tripoli. Il y passe plusieurs semaines. Sa première tentative de traversée est un succès et lui permet d’atteindre les côtes italiennes de Lampedusa. Puis Miloud poursuit sa route et rejoint la France et Paris, où des compatriotes tunisiens l'hébergent quelque temps à son arrivée.

"Il fallait que je sauve mon fils"

Ali Methlouti, 49 ans, est arrivé en France d’une autre manière. Et c’est une autre raison qui l’a poussé, lui, sa femme Rachida et leurs trois garçons (Oulla, Iheb et Gewhar), à quitter Bizerte et son emploi d’imprimeur. En 2010, Ali apprend que son deuxième fils, Iheb, est atteint de diabète. Cette nouvelle bouleverse le quotidien de la famille qui "rencontre beaucoup de difficultés" pour accéder au traitement contre la maladie et soigner Iheb. Pendant plusieurs années, Ali et Rachida se débrouillent comme ils peuvent pour soigner leur fils en Tunisie, en trouvant des médicaments sur place ( "qui coûtent très cher", précise Ali) ou bien en bénéficiant de l’aide de proches installés en Europe qui, de temps à autre, arrivent à leur envoyer des traitements.

Mais, au mois de juin 2018, "Iheb s’est retrouvé pendant 3 semaines sans traitement, c’était très difficile" raconte Ali. Pour la famille, c’est le déclic.

"Même si cela m’avait coûté tout l’argent du monde, il fallait que je sauve mon fils", ajoute, dans un souffle, le père de famille.

Ali profite d’un voyage organisé par une association d’étudiant·es tunisien·nes et obtient un visa pour l’Italie pour lui et deux de ses fils, Iheb et Gewhar. Une fois sur le sol italien, ils suivent de manière normale le programme du séjour organisé. Mais le dernier jour, au lieu de monter dans l’avion et revenir en Tunisie, Ali, Iheb et Gewahr sautent dans un bus et partent pour Grenoble, en France, où des amis les accueillent pour un temps, à leur arrivée.

Sur le même sujet

"Vivre comme tout le monde"

Ali trouve rapidement du travail "au black" dans le secteur du bâtiment. De son côté, Miloud a commencé à travailler, peu de temps après son arrivée, dans la restauration. "Cuisinier, plongeur, serveur, j’ai fait tous les métiers dans ce secteur !", précise-t-il, dans un demi-sourire. Tous deux témoignent des douloureuses conditions d’emploi auxquels sont confronté·es les travailleur·ses sans-papiers en France. "Je travaille entre 8 et 12 heures par jour, mais je ne gagne que 700 à 800€", indique Ali.

"Parfois, avec certains patrons, je travaille, mais je ne touche pas d’argent ! " ajoute-t-il, sur un ton blasé. "Il y a beaucoup de profiteurs !", tonne Miloud qui, lui aussi, a connu plusieurs expériences avec des employeurs peu scrupuleux. "Mais on n’a pas le choix, il faut bien payer son loyer”. Et puis, il y a la famille restée au pays. "On travaille aussi pour eux, c’est obligé de partager", indique Miloud. " Parfois même, je ne garde rien pour moi, j’envoie tout à la famille et je me débrouille".

Sur le même sujet

Miloud enchaîne les boulots, d’abord -comme Ali- sans être déclaré car il n’a pas de titre de séjour. Puis, en 2014, il réussit à être embauché de manière légale et commence à rassembler "un stock de fiches de paie" dans l’espoir d’une potentielle régularisation. Il y a deux ans, il a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture. Mais jusqu’à aujourd’hui, cela n’a pas abouti.

"Treize ans sans-papiers, tu te sens comme un moins que rien, comme un esclave !", s’exclame-t-il, indigné.

Il raconte les entraves quotidiennes pour trouver un emploi ou un logement, les difficultés avec les administrations. "Tu es sans-papiers et tu veux travailler ? On profite de toi. Tu es sans-papiers et tu veux te loger ? Il te faut une adresse et des documents d’identité, tu ne peux pas. Même pour faire certains achats, tu es bloqué!", déplore-t-il. Le ton est calme et posé, mais la colère gronde. "Tout est compliqué, tu ne peux pas vivre correctement, comme tout le monde",résume-t-il.

Et puis il y a la crainte de la police et de l’arrestation. Miloud se souvient très bien de ce contrôle d’identité survenu "un matin, à 11h, au métro Croix de Chavaux, à Montreuil". Sans titre de séjour, il est arrêté par les policiers et emmené au Centre de Rétention Administrative (CRA) du Mesnil-Amelot, près de l’aéroport Paris-Charles De Gaulle. L’épée de Damoclès de l’expulsion se rapproche. Miloud paie 500€ un avocat pour qu’il plaide sa cause. Ce dernier défend Miloud devant le Juge de Libertés et de la Détention, mais le tribunal reste inflexible et maintient le jeune Tunisien en rétention. C’est finalement la non délivrance d’un laisser-passer par le consulat de Tunisie, document nécessaire pour permettre l’expulsion, qui épargnera Miloud d’un renvoi de l’autre côté de la Méditerranée. Il restera malgré tout resté enfermé au centre du Mesnil-Amelot pendant près d’un mois.

Sur le même sujet

Ali a quant à lui déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant malade, quelques semaines après son arrivée en Isère. Mais son dossier n’a pas été accepté par la préfecture. A force de côtoyer les militant·es associatif·ves qui l’accompagnent et le soutiennent, il s’engage peu à peu au sein du Collectif des Sans-Papiers (CSP) de Grenoble, une organisation qui défend les droits des étranger·es.

"Beaucoup de choses dissuadent les sans-papiers de s’engager comme je l’ai fait, notamment la peur de la police et les craintes de représailles de la préfecture, pourtant c’est nécessaire si on veut se faire respecter", indique Ali.

"On se bat simplement pour avoir le droit d’avoir des papiers, de se loger, de travailler, on veut juste vivre comme vivent les citoyens français !", ajoute-t-il. En septembre 2020, avec des militant·es d’autres collectifs ailleurs en France, il participe à l’organisation d’une marche nationale pour la régularisation des personnes sans-papiers. L’initiative est soutenue par des syndicat·es, des associations de défense des droits humains et des partis politiques. Partis simultanément de plusieurs villes de l’Hexagone, les différents cortèges convergent à Paris, avant de marcher vers l'Elysée. "On a marché 19 jours depuis Grenoble " précise Ali, "on est passé par beaucoup de villes et de villages".

Une (nouvelle) marche pour l’égalité

Indirectement, cette mobilisation s’inspire de la marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983, organisée à l’époque suite à un crime raciste à Marseille et des violences policières contre des jeunes des quartiers populaires à Lyon. Le 17 octobre, date d’arrivée à Paris de la marche à laquelle participe Ali, a également été choisie en mémoire des immigrés algériens ayant manifesté le 17 octobre 1961 pour l’indépendance de l’Algérie et qui ont été victimes de la répression de la police.

Mais la mobilisation de 2020 ne rassemble pas autant de participant·es que celle de 1983 et attire peu l’attention des autorités. "Ni la présidence, Emmanuel Macron, ni le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, n’ont accepté de nous rencontrer : nous avions un message à faire passer, mais nous avons trouvé portes closes", constate, fataliste, Ali. Pire, la mobilisation se termine même sur une note amère. Les préfectures délivrent des titres de séjour temporaires à certain·es marcheur·ses, tandis que d’autres, dont Ali, sont laissé·es pour compte. Il constate que les préfectures ont cherché à "diviser pour mieux régner". Il rumine sa colère, mais ne regrette nullement de s’être engagé.

"Même si ça ne s’est pas bien fini, si c’était à refaire, bien sûr que je referais la marche", assure-t-il.

Des vies bloquées par les papiers

Un an avant la marche, le fils aîné d’Ali, Oulla, resté en Tunisie, a suivi le chemin des "harragas", et, comme Miloud, dix ans plus tôt, a rejoint son père et ses deux frères à Grenoble, après avoir franchi la Méditerranée sur une embarcation de fortune.

Sur le même sujet

Le jeune Bizertois, plusieurs fois champion de kickboxing sous le maillot de la Tunisie, a même accompagné son père et a lutté à ses côtés lors des dernières étapes de la marche des sans-papiers. Rachida, la femme d’Ali, a, quant à elle, pu obtenir un visa en 2020 et rejoindre son mari et ses trois garçons. Mais une fois son titre de séjour expiré, elle aussi s’est retrouvée sans-papiers.

La famille n’a malheureusement été réunie que pendant une courte durée. “À l’été 2021, Oulla a été contrôlé par la police alors qu’il se promenait dans le centre-ville de Grenoble, il a été arrêté et immédiatement placé au centre de rétention de Perpignan”, raconte Ali. Pour la famille, c’est une nouvelle catastrophe. Ali se démène, prend un avocat pour défendre Oulla et mobilise les militant·es et les associations qu’il connaît. "On a fait le maximum, mais Oulla a tout de même été expulsé en Tunisie", souffle-t-il, dépité. Depuis l’expulsion, Oulla est revenu à Bizerte et tente de reprendre un semblant de vie normale. Mais le désir de repartir en France n’est jamais très loin.

“Notre famille était déjà bloquée par la préfecture car nous n’avons pas de papiers", constate Ali. "Désormais, notre famille est divisée, avec une partie en France, et l’autre en Tunisie”, se désole-t-il.

Miloud, lui, n’a pas revu sa famille et le désert de Tataouine depuis son départ, en 2009. Il y a trois ans, il a appris que son père souffrait d’un cancer du pancréas et que les traitements avaient peu de chance d’être efficaces. Il a voulu rentrer “au bled” et voir son père une dernière fois. Mais celui-ci l’en a dissuadé : “Reste en France, tu as ta vie à faire là-bas, ici, il n’y a rien”. Pour Miloud, rentrer en Tunisie, cela signifie, en tant que “sans-papiers”, être quasiment sûr ensuite de ne plus pouvoir revenir en France . "Ça a été très dur quand mon père m’a dit ça, j’étais choqué", reconnaît-il. Son père est décédé peu de temps après cet échange et Miloud n’a donc pas pu assister aux funérailles. Les jours qui ont suivi l’enterrement, il dit "être resté prostré pendant plusieurs jours à ne pas savoir quoi faire”.

“Quand tu perds quelqu’un de ta famille et que tu es bloqué ici, c’est très compliqué à vivre”, ajoute-t-il.

Alors Miloud a écrit sur la mort de son père. Ça n’efface pas la tristesse, mais ça atténue la douleur de l’exil.