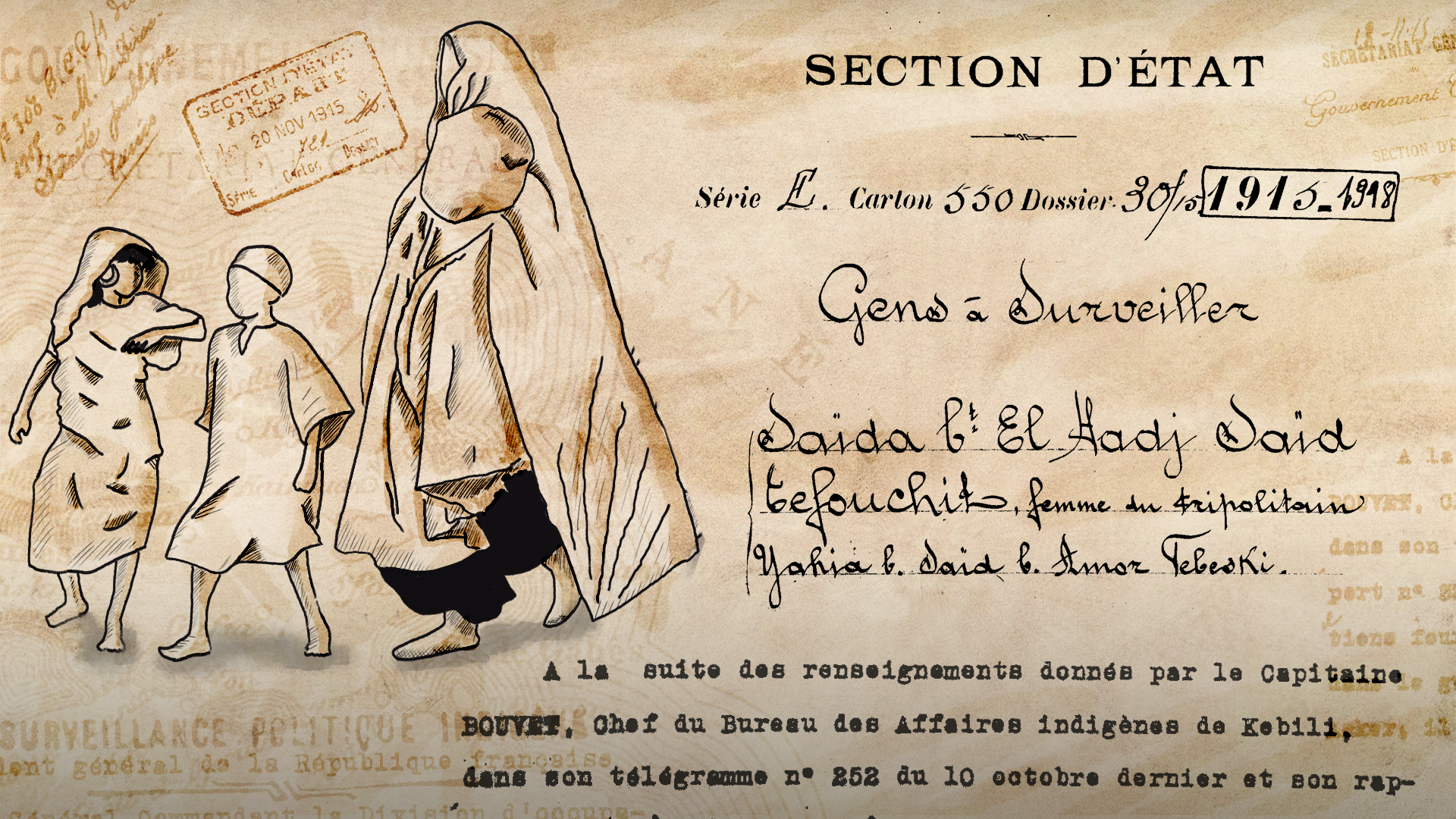

Un contrôle policier et hygiénique

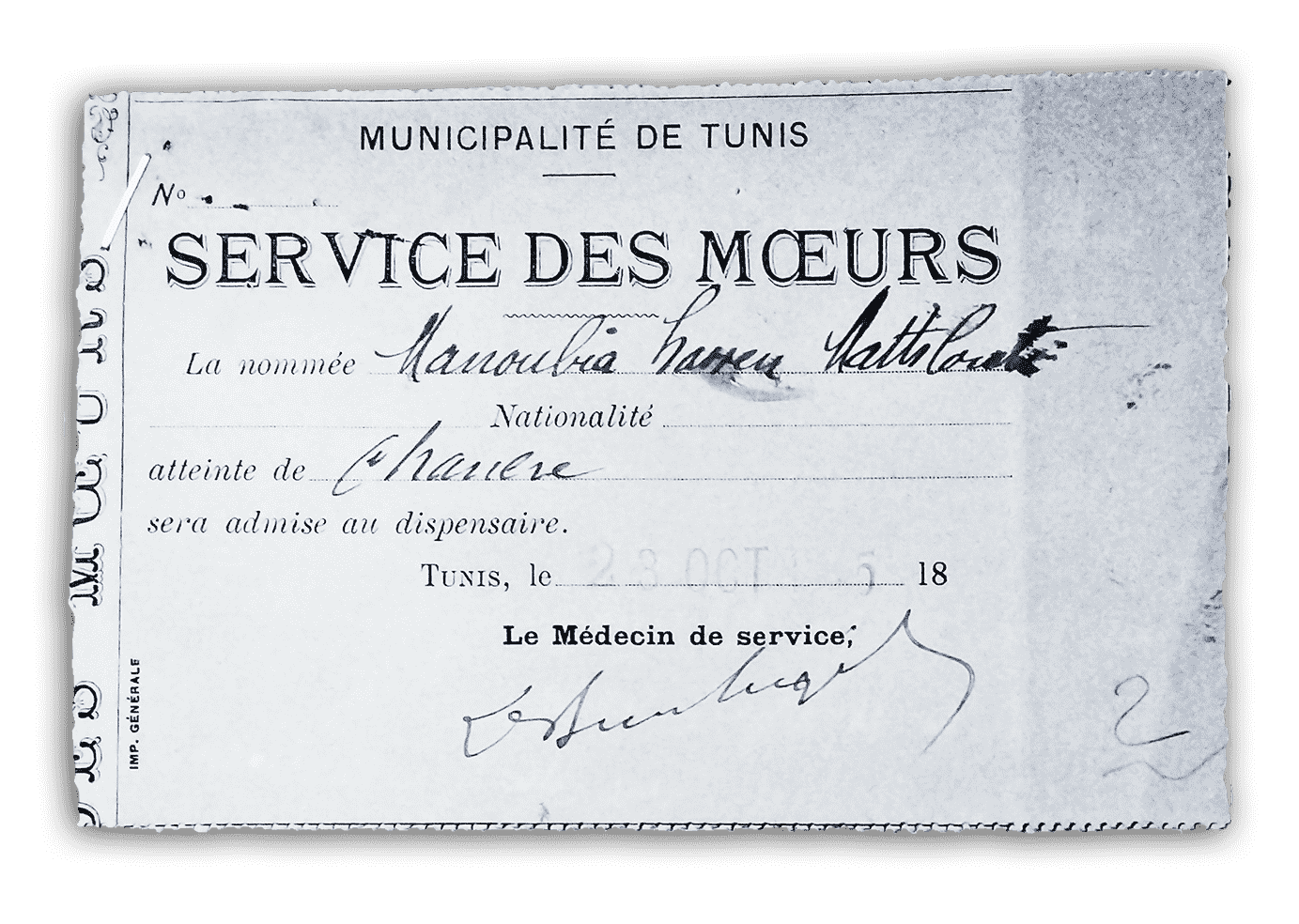

Une fiche du service des mœurs indique que Mannoubia El Mathlouthi est atteinte de chancre, une ulcération des muqueuses pouvant être due à la syphilis.

Archives nationales de Tunisie

Se diffusant à grande échelle depuis les années 1840, l’épidémie de syphilis pousse les autorités coloniales à créer en 1889 un service d’hygiène et de salubrité “dont l’une des tâches consiste à collaborer avec la police des mœurs, instituée en 1886 et renforcée en 1897, pour soumettre les filles publiques à des visites médicales dans le but de lutter contre les maladies vénériennes.”

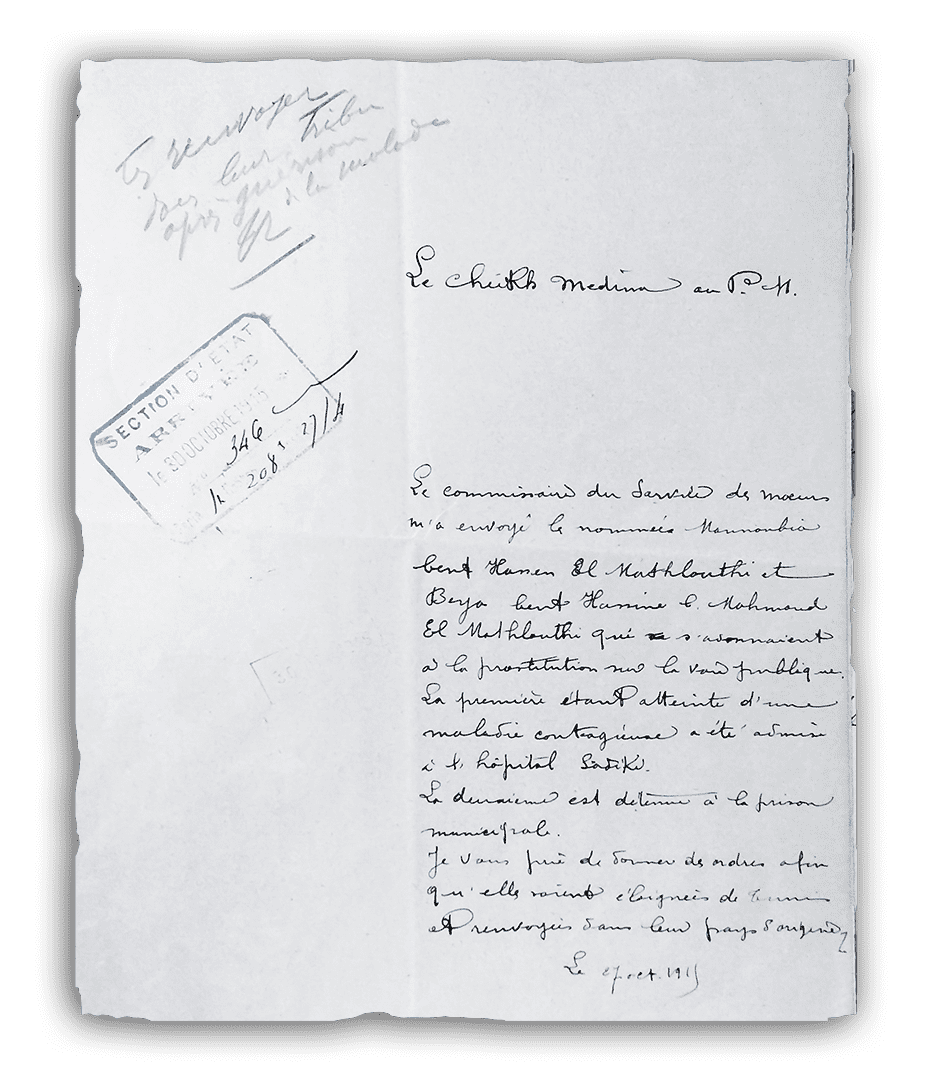

Dans le cadre de ce contrôle à la fois sanitaire et public, l’arrestation de Beya El Mathlouthi et de sa sœur survient non pas car elles se "prostituent" en soi mais car elles le font “sur la voie publique”, donc clandestinement.

La "prostitution" est en effet réglementée à Tunis depuis la fin du 19e siècle à travers la police des mœurs qui reconnaît l’existence des “filles publiques”. Elle est organisée dans les “quartiers réservés” de la Médina qui contient deux quartiers dits “musulmans” où travaillent des Tunisiennes (à Bab Souika et à Bab Jedid) et un quartier dit “européen” où travaillent des femmes d’origine européenne, juive, algérienne et parfois tunisienne (à l’est de la Médina, rue Sidi Abdallah Guech).

De plus, des arrêtés municipaux prohibent la "prostitution" à l’extérieur de ces espaces clos afin de prévenir la “débauche” et de préserver la “moralité publique”. Beya El Mathlouthi a ainsi le droit d'être précaire mais pas de manière ostentatoire. Il ne faut pas qu'elle soit vue.

Sur le même sujet

Délit de “vagabondage”

“La croissance du salariat précaire et du chômage dans les villes coloniales renforce le commerce de rue ou informel [...]. La mobilité des populations dites ‘flottantes’ est assimilée au vagabondage, qui devient alors une question récurrente pour les autorités administratives et se transforme en délit.”

Comme beaucoup de femmes et d’hommes des classes sociales marginalisées, Beya El Mathlouthi est une indésirable aux yeux de la police, une “vagabonde” dont la présence dans la capitale dérange les autorités. Elle n’échappe pas à une police qui procède à des contrôles constants de l’espace public urbain, un espace censé être policé et débarrassé d’éléments gênants. Dans ce contexte, les femmes identifiées comme pauvres et non citadines sont souvent arrêtées pour “prostitution”, “ivresse”, “débauche” voire “aliénation” et accusées de “vagabondage”. Leurs fiches dans le dossier “Gens suspects” des Archives nationales en témoignent.

“La criminalisation du vagabondage nous est parvenue par transposition de l’institution française d’ancien régime sur la répression du trouble à la sécurité publique que constituait l’a priori autour de la figure sociale du vagabond”,

- Sana Ben Achour, “La répression pénale de la pauvreté, vagabondage et mendicité”, Nachaz, 2021, accessible ici

“Le vagabondage obsède la police parisienne du XIXe siècle jusqu’au XXe siècle : moins parce qu’il accompagne le délit que parce qu’il signifie pour l’ordre établi un défaut d’intégration, une forme de marginalité sociale [...]. Les autorités policières et judiciaires ont en tête qu’être ‘vagabond’, c’est cacher sa vraie nature criminelle. L’absence d’enracinement territorial et professionnel est assimilée à une faille et ce que les agents parisiens poursuivent, c’est la faute derrière l’errance, source d’inquiétude et moteur, selon eux, de pratiques délictuelles [...]”,

- Olivier Golliard, “Dépénaliser le vagabondage ? L’impact relatif du décret-loi d’octobre 1935”, Criminocorpus, 2014, accessible ici

La transposition de la loi française dans le cadre colonial tunisien en conserve l’esprit focalisé sur ce qui fait défaut aux suspect⋅es : l’absence de domicile, d’argent et de profession.

Le cas de Beya El Mathlouthi coche les trois cases aux yeux des autorités : elle ne se "prostitue" pas dans un cadre légal donc elle n’a pas de métier, elle n’a pas de métier donc elle n’a pas d’argent et en plus d’être dans cette situation matérielle précaire, elle n’aurait rien à faire à Tunis, n’y étant pas enracinée.

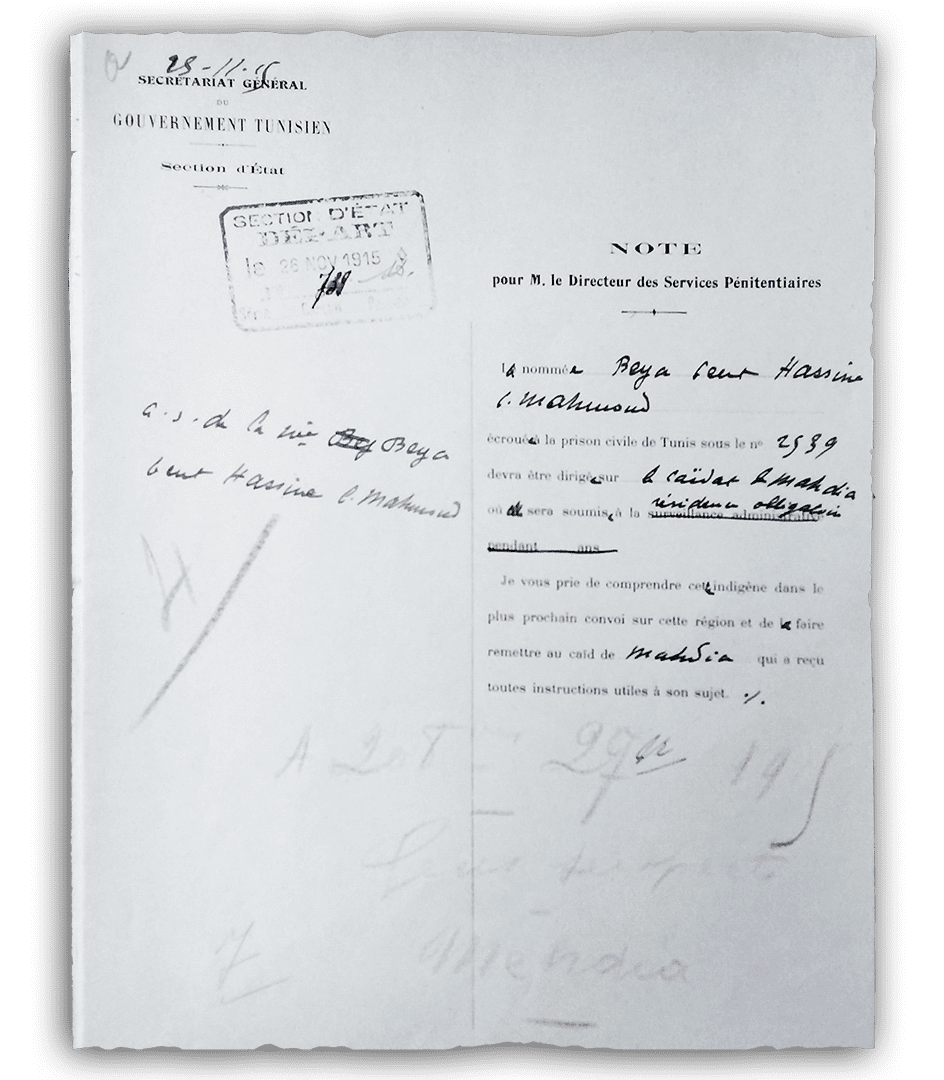

Archives nationales de Tunisie

“Soumise à la résidence obligatoire”

Une fois arrêtée, Beya El Mathlouthi devient un chiffre pour les différents services de police, un chiffre à traiter. Le but est qu’elle soit “éloignée de Tunis et renvoyée dans son pays d’origine”. Les différentes autorités échangent à son propos des courriers sans qu’elle ne prenne à aucun moment la parole. Sans être interrogée une seule fois, elle passe d’une section administrative ou pénitentiaire à une autre en attendant d’être "renvoyée” chez elle.

Les ordres viennent du gouvernement colonial, ils sont destinés au cheikh el Médina qui s’exécute entre envoi d’informations et mesures concrètes. Cependant, la gestion administrative du dossier de la détenue met du temps, un temps qu’elle passe en prison.

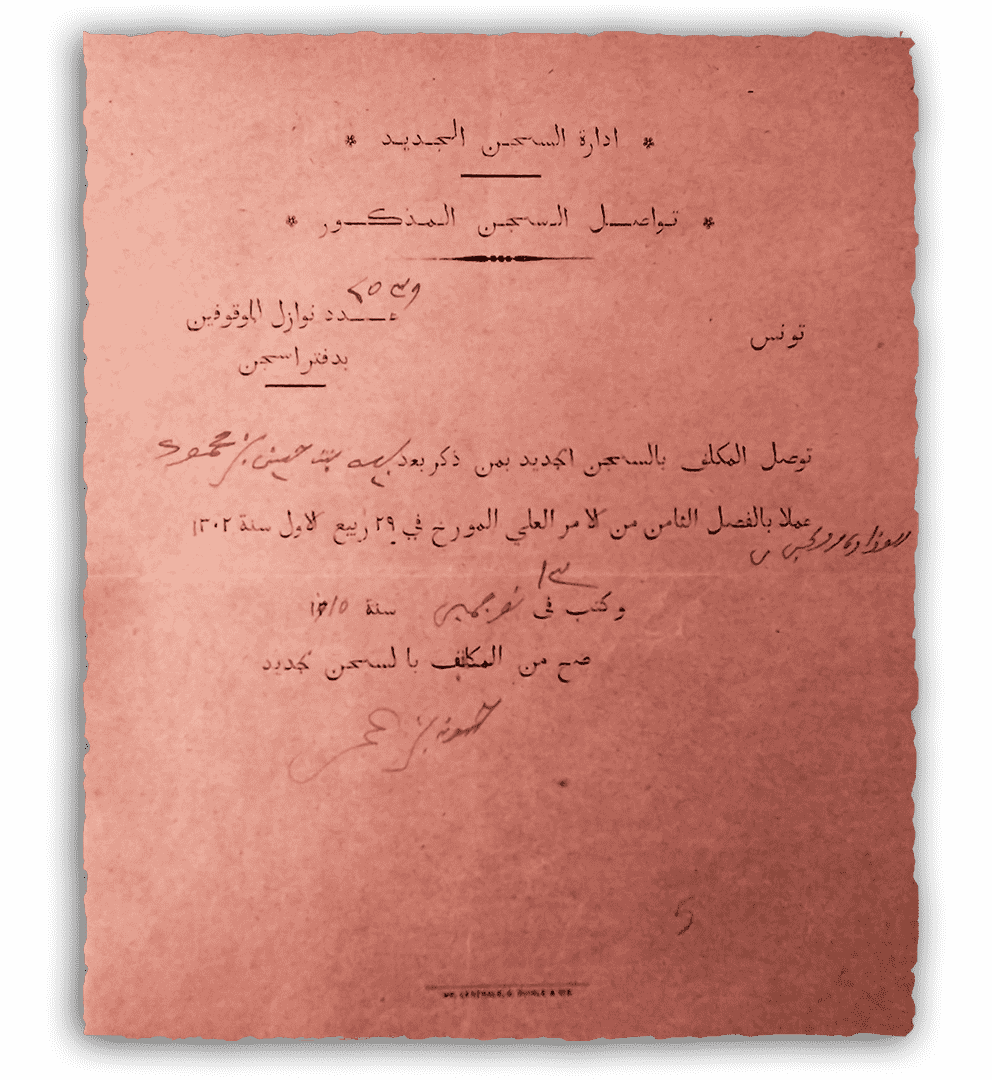

Archives nationales de Tunisie

À la suite de son arrestation le 27 octobre 1915, Beya El Mathlouthi est envoyée à la Section d’État le 17 novembre. Après avoir enquêté sur les origines de la prisonnière, ladite section informe le caïd de Mahdia qu’elle lui sera envoyée “sous escorte”. Mais Beya El Mathlouthi n’arrive dans la région de Mahdia que le 16 décembre.

Sans jamais se soucier de ce qu’elle entend faire ou du fait qu’elle ait gardé une attache avec des membres de sa famille ou non, les autorités soustraient implacablement Beya El Mathlouthi de la capitale. Forcée à “rentrer”, elle n’a pas le droit de quitter la région de “sa tribu” comme le stipulent les missives envoyées par la section d’État au caïd de Mahdia. Celui-ci est en effet pressé de “l’obliger à demeurer dans son cheikhat” [division du caïdat, localité] et de “recommander à qui de droit de la bien surveiller”. Elle passe ainsi de l’autorité administrative à la tutelle patriarcale.

Archives nationales de Tunisie

En mars 1916, sa sœur guérie la rejoint “sous escorte”. Les consignes sont claires : les “contraindre” à habiter dans le cheikhat et prendre toutes les mesures nécessaires contre elles pour les “empêcher de quitter la localité”.

Les deux sœurs, détenues pendant quelques mois en prison ou à l’hôpital, se retrouvent surveillées par des membres de leur famille, considérés désormais comme leurs tuteurs légaux. Nouvelle prison, la famille devient responsable aux yeux de la police de leur comportement et des éventuelles fugues qu’elles pourraient tenter. Beya El Mathlouthi et sa sœur rejoignent ainsi la longue liste des personnes éloignées de la capitale avec l’interdiction indéfinie d’y retourner. Une fois que l’État se débarrasse de ses vagabond⋅es, elles et ils cessent d’exister.