En entrant dans l’enceinte de la cour du palais de justice, on passe un sas de sécurité, dépose ou non - au choix - son sac dans le sas infrarouge qu’est censé surveiller, fonction très théorique, un jeune policier la plupart du temps absorbé par son téléphone ou la conversation avec un collègue.

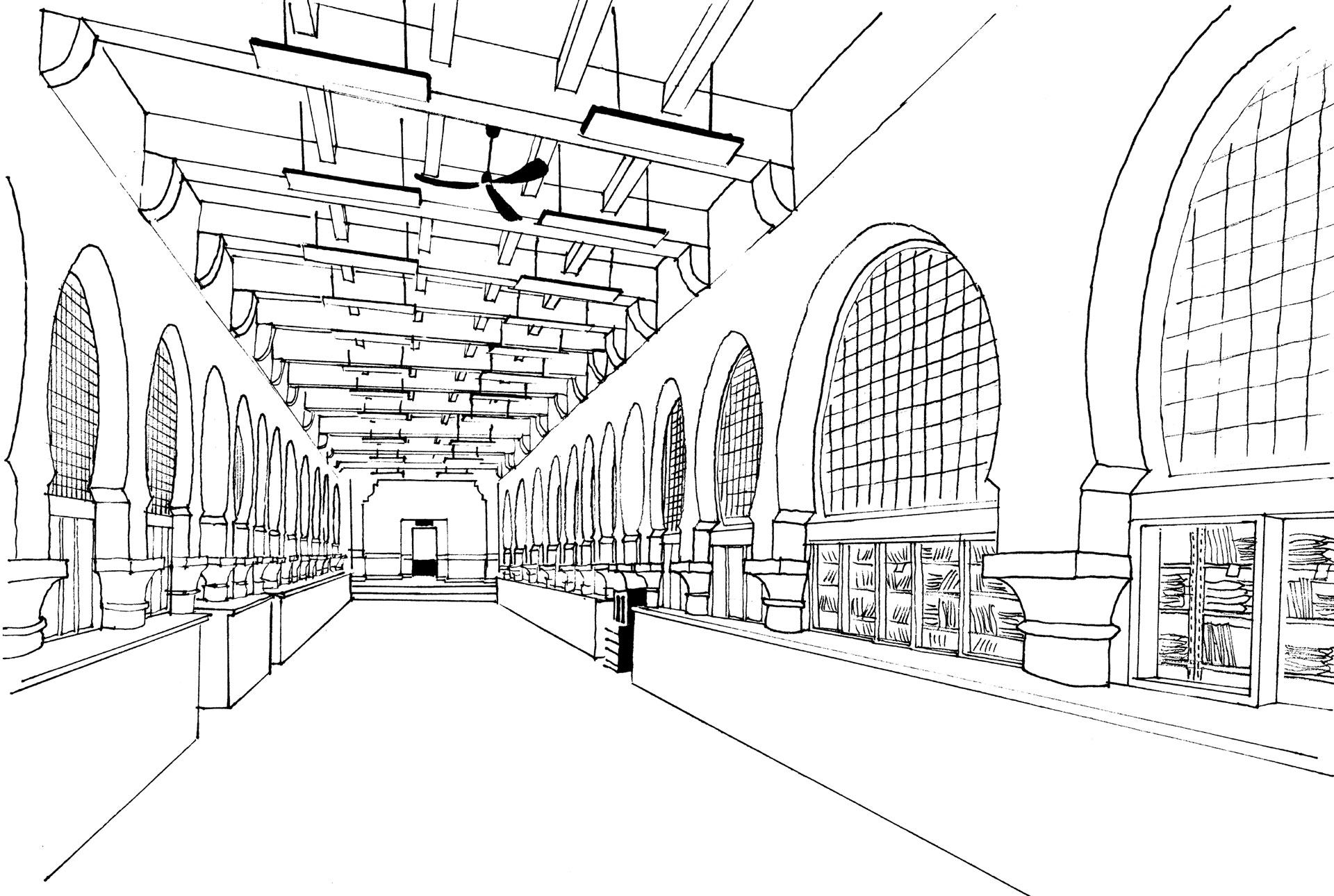

En entrant dans l’imposante bâtisse achevée en 1900 par l’architecte français Jean-Émile Resplandy qui a importé l’art nouveau en Tunisie, construite dans un style mi-beaux-arts mi-arabisant, on se retrouve face à un non moins imposant escalier qui nous mène vers le premier étage. En le contournant sur la gauche, quelques pas suffisent pour nous projeter dans un couloir bruyant, où les archives comme les employé·es semblent au purgatoire pour l’éternité.

Quelques mètres encore et l’on se retrouve face à la salle d’audience n°6. C’est dans les bois usés de cette salle d’audience que se jugent tous les mardis et les vendredis les procès des affaires de terrorisme. D’ailleurs, ce sont parmi les quelques mètres carrés où se juge au monde le plus grand nombre de procès en terrorisme. 4572 affaires ont été jugées entre septembre 2015 et juin 2018, pour 1804 inculpé·es en détention.

Le défilé des accusé·es

Le juge X est un des juges antiterroriste nommé au pôle antiterroriste de Tunis. Pour des raisons de sécurité il requiert l’anonymat.

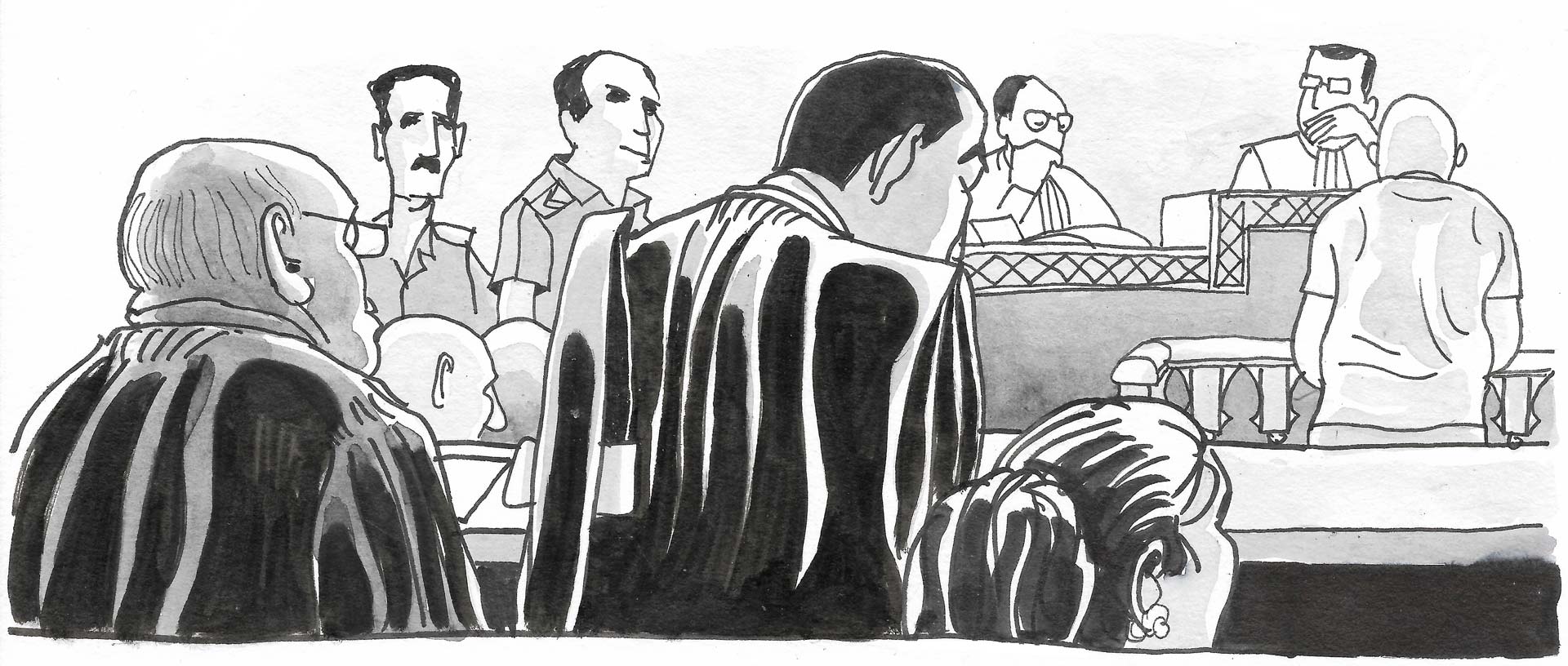

Ces deux jours-là, chaque semaine, le même ballet se reproduit invariablement. Les familles qui souvent ont fait un long voyage pour voir leur fils ou leur fille, leur frère ou leur sœur accusé·e, attendent patiemment d’apercevoir le visage de leur proche incriminé·e. Les bancs, étroits, sont remplis. Les corps se serrent à chaque fois un peu plus à chaque nouvel·le entrant·e. Au premier rang des bancs, face à de vieux pupitres, une rangée d’avocat·es qui sortent d’épais dossiers, rentrent, sortent.

Les portes grincent. S’entrechoquent. La cour finit par arriver, il est 9h30, la plupart du temps. Greffier, à gauche. Procureur, à droite. Au milieu, trois juges dont le président. Seul ce dernier prend la parole. Les accusé·es peuvent entrer. Sous bonne garde, ils et elles arrivent par groupe, et complètent les bancs, bas, disposés devant la cour.

Le procureur, lui, ne parle pas : l’accusation n’est pas publique. Pas de réquisitoire, juste le dossier posé devant le président, dossier dont on ne saura rien ou pas grand-chose, ni l’audience ni personne, sauf les avocat·es. Autre étrangeté, les accusé·es sont amené·es tou·te·s ensemble, même s’ils et elles sont impliqué·es dans des affaires différentes.

Pendant l’installation, silencieuse, sage, sur les bancs qui ne sont pas sans rappeler ceux d’écolier·es, les regards tentent de se croiser de part et d’autre de la salle. Les proches font un petit signe derrière la rangée d’avocat·es. Les accusé·es y répondent souvent par un petit sourire discret, genre “oui… oui… tout va bien”, mélange de fierté et plaisir de voir un visage familier.

Des audiences à vous faire fuir le ou la plus tenace des chroniqueur·euses judiciaires, et qui ont dû finir par avoir raison de la patience des journalistes et des observateur·trices, puisque je n’en ai vu aucun sur l’année.

Pourquoi un tel sentiment de tristesse ? D’abord bien sûr le sentiment de gâchis de voir des centaines, des milliers de jeunes, de l’âge où l’on étudie, tombe amoureux, travaille, condamné·es à passer leurs années de jeunesse dans de sombres cachots. Assistant aux premières audiences, on se dit que certains ont dérapé dans leur parcours.

Après plusieurs centaines, on se dit plutôt que c’est la société dans laquelle ils ont grandi qui pose problème, tant le phénomène est massif.

Ont-ils et ont-elles conscience, ces accusé·es, que ce n’est que le début du calvaire ? Un purgatoire de plusieurs années de détention, 5, 10 ans, plus, si affinités idéologiques avec l’État islamique. Et après l’enfer les attendra à la sortie, si jamais ils et elles sortent. C’est à cela qu’on pense pendant les longues heures du procès.

À ce sentiment de gâchis s’ajoute, au fil des mois à suivre ces audiences, la perception que les principaux et principales responsables sont absent·es. Où sont donc passés les ténors du jihad, les divas du wahhabisme version conquérante ? Les intellectuel·les tendance Al-Qaïda déclinaison Jabhat El Nosra, les brutes tendance paramilitaire d’extrême droite la barbe en sus ?

Tout ce beau monde n’est pas là, l’aristocratie jihadiste boude en général les procès. La plupart sont soit emprisonnés à l’étranger (cf épisode 3), redéployés sur zone de guerre, morts au combat, dronés, ou, pour les quelques rares leaders, embastillés sur le sol tunisien, direction le procès mais dans une version plus "virile" : le tribunal militaire.

Celles et ceux qui restent là sont, la plupart du temps, des seconds et troisièmes couteaux : un revenant peu satisfait de son expérience sur zone de guerre, pas très conscient avant de partir que Raqqa ce n’est pas Ibiza, quelques militants d’Ansar Al-Charia d’après l’interdiction de 2013, des cellules dormantes vaguement réveillées dans des quartiers populaires et des réseaux de soutiens : qui a apporté un téléphone, qui un bidon d’essence, qui prêchait ou fréquentait une mosquée radicale, qui a consulté une page jihadiste 2.0 …

Un·e à un·e, ils et elles passent à la barre des accusé·es. Le président s’adresse à l’accusé·e d’une voix à peine audible. Volontairement. En tout cas d'une voix suffisamment basse pour ne pas être entendu du public ni… des avocat·es. Lesquel·les s’en plaignent invariablement, parlant d’obstruction à leur travail. Le président s’en agace et continue de poser quelques questions les yeux rivés sur les pages du dossier, tournées machinalement.

Les affaires s’enchaînent les unes après les autres. Et viennent nous extraire de notre mélancolie. Terribles, contrastant avec la banalité apparente des êtres jugés. Affaire de Fatma Zouaghi*, affaire de l’attaque sur Ben Guerdane, affaire de Mnihla**…

La monotonie grave des audiences vient parfois être percutée par un dérapage inattendu. Drôle parfois, quand le président demande à l’accusé les raisons de son engagement.

“Je voulais aller au paradis”. “Et vous l’avez trouvé finalement ? Si oui, je veux bien que vous me prêtiez aussi les clefs.” Rires dans l’audience.

Ou cette autre fois face à un archétype physique de combattant, grand, barbu, plus de 120 kg tout en muscles. “Pourquoi êtes-vous parti en Syrie ?” “Je m’intéressais à l’architecture antique…” Là encore, une phrase qui a son petit effet.

Parfois bien plus pathétique. Je n’oublierai pas ce jour où la jeune et principale accusée, 20 ans à peine, dissimulée sous un niqab, s’est évanouie sous la pression de l'audience. Tandis qu’une policière tente de la relever et de la réanimer, un homme, derrière moi, pleure. Son père, sans âge, 70 ans, peut-être 80.

La fille est évacuée, le procès reporté. D'un bout à l'autre du couloir devenu vide, le vieil homme fait inlassablement les cent pas. Ses chaussures de ville, usées, laissent apparaître ses doigts de pieds. Loin de comprendre la situation, il attend patiemment sa fille, pensant qu’elle repartira avec lui… La gravité de la situation lui échappe, il était simplement venu, pensait-il, récupérer sa fille au tribunal.

Contrairement aux usages européens répandus où l’instruction doit être clôturée avant la tenue du procès, la Tunisie a sa spécificité, et le procès peut – doit – s’ouvrir endéans les 14 mois, durée maximale de la détention provisoire. Y compris si l’instruction n’est pas encore bouclée.

Une torture morale pour les accusé·es et les familles : à chaque papier manquant ou demande du ou de la juge ou de l’avocat·e, voici le procès reporté de plusieurs mois. Et la détention peut durer des années ainsi avant le jugement définitif…

La parole est à la défense

À la fin du processus finissent par se faire entendre les plaidoiries des avocat·es de la défense. On observe qu’une dizaine d’entre elles et eux, toujours les mêmes, se partagent presque tous les dossiers de défense antiterroristes. Beaucoup ont fait leurs premières armes dans le giron de l’association Liberté et Équité, association apparentée islamiste qui défendait les prisonnier·es politiques sous Ben Ali.

Tou·tes, ou presque, sont de tendance islamiste. Les avocat·es classé·es à gauche étant en effet mal à l’aise depuis les crimes de sang et l’assassinat de leur confrère Chokri Belaïd en février 2013 et rechignent à défendre les inculpé·es dans des affaires de terrorisme.

“Moi je crois au fait que chaque accusé a le droit à un avocat"

Imen Triki est une des principales avocates de jihadistes et de leur famille en Tunisie. Militante des droits humains, elle était également présidente de l’association Liberté et Équité entre 2011 et 2014.

D’autres avocat·es, à l’inverse de Imen Triki, acceptent la défense des présumé·es jihadistes, reconnaissant la "valeur" de leur cause, mais refusent les crimes de sang. C’est le cas notamment de Anouar Ouled Ali.

“J'avais des réserves concernant certains dossiers, dont les affaires de meurtre"

Anouar Ouled Ali est un des principaux défenseurs de jihadistes et de leur famille en Tunisie. Il préside également l’association Observatoire des Droits et de Libertés en Tunisie.

Pour de nombreux dossiers, les avocat·es plaident le vice de procédure, et/ou s’engouffrent dans les faiblesses du dossier d’accusation. Beaucoup de dossiers tiennent en effet sur des aveux, lesquels aveux sont, selon les avocat·es et les accusé·es, régulièrement arrachés sous la torture*.

Les droits de la défense sont globalement respectés depuis la révolution. La nouvelle loi antiterroriste de 2015 a en effet connu un certain nombre d’évolutions notables, même si certaines restent encore critiquées.* Parmi ces évolutions, la présence d’un·e avocat dès le début de la garde à vue. Toutefois, le ou la procureur·e de la République peut refuser cette présence les premières 48h, une mesure que dénoncent les avocat·es.

Des droits de la défense respectés, mais pas toujours ceux de l’accusé·e, notamment lors de l’arrestation et des premiers interrogatoires lors de ces premières 48h de garde à vue... Il faut attendre en effet ces 48h pour être transféré·e devant un juge au Pôle antiterroriste, qui décidera ou non, sur base des aveux et de l’enquête, de poursuivre ou non l’accusé·e. Interrogé·e ces premières 48h à Gorjani ou à L’Aouina*, les policier·es ont donc souvent peu de temps pour “faire avouer” le ou la prévenu·e.

“Dans la plupart des cas, les suspects reviennent sur leurs aveux”

Le juge X est un des juges antiterroriste nommé au Pôle antiterroriste de Tunis. Pour des raisons de sécurité il requiert l’anonymat.

La Justice SOUS LA PRESSION DE LA POLICE

Presque 10 ans après la chute de Ben Ali, le ministère de l’Intérieur est une des institutions qui reste difficile à réformer. À l’époque, la police décidait et les juges obéissaient. La Tunisie a bien changé depuis lors, mais de vieilles habitudes ont parfois la vie longue.

“La police n'a pas compris qu'elle ne peut plus travailler avec les anciennes méthodes [...] et attendre de la justice qu'elle condamne des gens avec des dossiers vides.”

Avocat et ancien opposant à Ben Ali, Samir Ben Amor a été élu, après la révolution, député de l’Assemblée Constituante en 2011 de la circonscription Tunis 1, sous l’étiquette CPR.

Les forces de sécurité, particulièrement exposées aux violences terroristes* dont elles sont les cibles, peinent à accepter de s’encombrer de subtilités juridiques. Les tensions sont vives entre l’Intérieur et la Justice sur les méthodes de lutte antiterroristes.

“La police arrête et les juges libèrent”, entend-on côté sécuritaire.

Les juges, de leur côté, ne peuvent poursuivre ou condamner sur la base de dossiers vides d’aveux arrachés en quelques heures dans des conditions douteuses.

“Après les décisions du juge d'instruction, certains juges recevaient des lettres de menaces à leur domicile.”

Le juge X est un des juges antiterroriste nommé au Pôle antiterroriste de Tunis. Pour des raisons de sécurité il requiert l’anonymat.

Cette tension entre sécuritaires et justice peut aussi prendre un tour beaucoup plus tragique. L’affaire la plus exposée du pays en demeure la plus exacte illustration : les attentats du musée du Bardo.

Petit rappel des faits : le 18 mars 2015, peu après midi, un commando de deux tueurs entre dans le plus célèbre musée de la capitale tunisienne et commence à assassiner les touristes présent·es. Dehors, peu de sécurité, un seul officier avec un vieux pistolet ne pourra pas faire grand-chose face à des armes de guerre*.

Les terroristes exécutent froidement 22 personnes, en blessent 45 autres, avant de se faire eux-mêmes abattre par les agents de la BAT qui interviennent rapidement. Le pays est sous le choc, ce sont les premiers attentats visant des civil·es depuis ceux dits de la Ghriba en 2002.

L’affaire devient politique : terrible pour le tourisme*, avec une quasi-totalité de victimes étrangères. Les pays étrangers, la presse et l’opinion tunisienne demandent des comptes.

Pourtant, la veille de l’attentat, le commissariat du Bardo avait demandé des renforts pour le lendemain... refusés par le ministère de l’Intérieur. L’État doit par conséquent montrer son autorité. Et vite. Le président Béji Caïd Essebsi donne dès le lendemain une conférence de presse.

Entretemps le cycle infernal se met en place : pression politique sur les sécuritaires, pression sécuritaire sur la justice et l’enquête dérape immédiatement. Le surlendemain, le nom d'un jeune homme sans antécédents judiciaires, Amine, est livré en pâture aux médias lors de la conférence de presse du porte-parole du ministère de l’Intérieur.

Les officiers de police judiciaires (OPJ) de Gorjani arrêtent ensuite plus d’une vingtaine de personnes, le ministre de l’Intérieur Najem Gharsalli vient lui-même l’annoncer devant les chaînes nationales et internationales le 26 mars, soit 8 jours seulement après les attentats.

Sauf qu’en réalité, les personnes interpellées n’ont pas grand-chose à voir avec l’attentat. Violemment torturées, violées parfois, elles auraient signé les "aveux" rédigés par les policiers.*

Au premier étage du tribunal, un magistrat peut en témoigner, à l'époque juge d’instruction controversé chargé d'enquêter sur les attentats du Bardo. Béchir Akremi est aujourd’hui procureur général de Tunis. En charge donc de l’antiterrorisme.

Il faut monter le grand escalier central pour le trouver, se perdre dans les couloirs étroits, de ceux où l’on croise pêle-mêle des incarcéré·es menotté·es, des policier·es, des usager·es perdu·es qui cherchent la salle des divorces.

Le bureau de Béchir Akremi, dont la fenêtre donne pourtant sur le large boulevard du 9 avril, semble n’avoir pas reçu la lumière du jour depuis la fondation du bâtiment, vu le nombre de dossiers disposés – méthodiquement - sur les tables. Un va-et-vient permanent d’avocat·es et de magistrat·es franchissent la porte en cuir molletonné. Béchir Akremi reçoit, facilement, et vite. Mais aucun journaliste. Il accepte ici pour la première fois de donner une interview.

“Il y a eu de la torture et en plus, les contenus des interrogatoires sont totalement contradictoires”

Béchir Arekmi, juge d’instruction chargé de l’antiterrorisme, nommé procureur général de Tunis en 2016.

La vingtaine d’inculpé·es seront relâché·es 6 mois plus tard, sans qu'aucun fait à charge ne leur soit imputé. Ils et elles ne recevront d'ailleurs aucune excuse publique ou dédommagement. Le juge Akremi, lui, sera accusé - par certains médias - de proximité avec les mouvements islamistes. Certain·es avocat·es des victimes en France contestent publiquement la décision.*

“Des gens arrêtés au départ dans le cadre de l'attentat du Bardo n'auraient pas dû l'être”

Philippe Dorcet, ancien juge d’instruction puis président de la Cour de Cassation de Nice, actuellement magistrat de liaison français en poste à l’ambassade de France en Tunisie

Entretemps l’affaire prend une tournure politique partisane et fait perdre à l’enquête un temps précieux. Car en coulisses les véritables organisateurs de l’attentat du Bardo, eux, courent toujours. Et préparent la suite… La suite, c’est l’attentat de Sousse : le meurtre à l’arme automatique dans un hôtel touristique de Sousse de 39 touristes, principalement britanniques.

"L'arrestation de quelques-uns dans l'attentat de Sousse a commencé à dévoiler ce qui se passe en Tunisie depuis 2012, d'où provenait les armes et les personnes impliquées”

Béchir Arekmi, juge d’instruction chargé de l’antiterrorisme, nommé procureur général de Tunis en 2016.

L’affaire incarne les dangers d’une justice sous pression, où personne n’a ni le temps nécessaire ni les moyens de sa mission. Le procès s’ouvrira près de trois ans plus tard. Entretemps la coopération internationale complexe, semée d’embûches, s’est avérée chaotique.

Quand le 25 janvier 2019 s’ouvre le procès des attentats dits désormais de Bardo-Sousse, c’est toujours dans la même salle d’audience n°6, à l’ambiance cependant relookée pour l’occasion. C’est que ce jour-là, la presse et les observateur·trices seront présent·es et les débats retransmis aux familles de victimes en France et en Belgique. Ce jour-là, le président se fera exceptionnellement entendre en s'exprimant dans un micro.

La première plaidoirie commencera ainsi, de la bouche de Me Zagrouba :

“Nous ressentons beaucoup de peine quand on voit les enfants de ce pays se faire juger par milliers, à cause des politiques des grandes puissances. À ceux qui assistent à l’audience à Paris, la défense vous salue et vous dit : celui qui plante les épines, récolte les blessures”.

C’est à un ailleurs politique que l’avocat de la défense venait de nous renvoyer. C’était peut-être cela, finalement, depuis le début, le malaise à ces procès. La phrase était polémique, contestable même, il le savait. Mais elle reflétait aussi ce que certain·es, dans l’audience, avaient en tête…