Mais “quand tu es jeune, s’il y a quelque chose devant toi, tu as envie de l’essayer”. Zied se met d’abord au Temgesic, un antalgique remplacé quelques années plus tard par le Subutex*, avant de passer à l’héroïne.

A l’époque, la bouteille de Temgesic est vendue à 25 dinars, lorsque l’héroïne se vend déjà à 80 dinars le gramme.

“Au début, on cotisait à deux ou trois pour en acheter. A 16 ans, je prenais ma propre dose”.

Des traces de sang

A l’école, rien ne va plus pour Zied. “Je sentais que j’étais dans l’erreur, j’essayais souvent de me moraliser, avant de rechuter”.

Très vite, il a besoin de sa dose quotidienne et financièrement ça commence à peser. Le jeune homme récupère son argent de poche directement de la caisse d’une des deux boutiques de son père, dans les souks de la médina. Mais les sommes prélevées sont bien supérieures à ce que ses parents veulent bien lui donner.

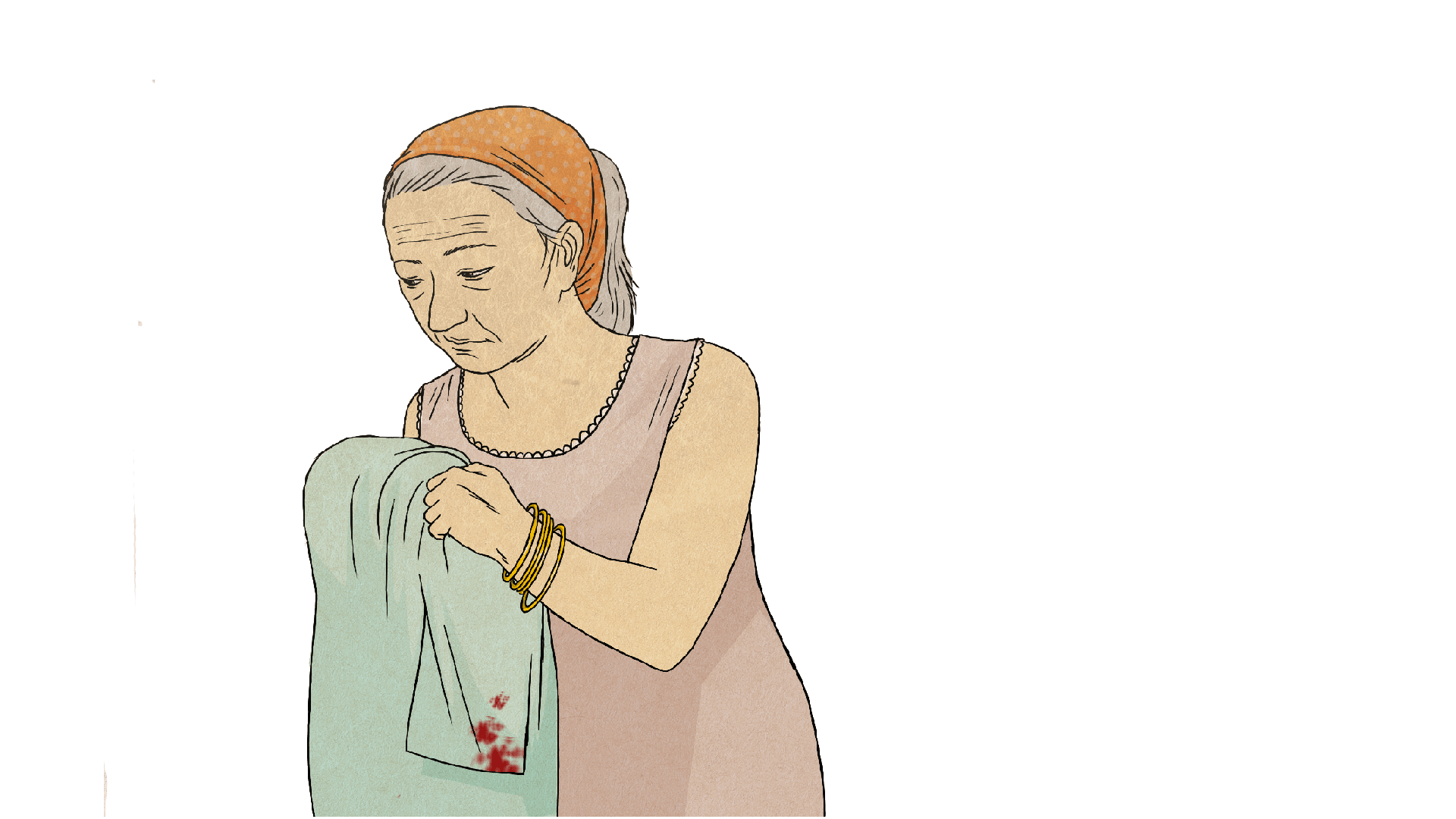

A la maison, sa mère se doute de quelque chose. Si elle trouve parfois des joints de cannabis dans le cendrier de sa chambre, elle ne s’imagine pas que Zied consomme régulièrement et encore moins qu’il s’injecte de l’héroïne.

Mais un·e “ UDI” (usager ou usagère de drogues injectables) ne peut pas cacher sa dépendance très longtemps et les soupçons se confirment lorsqu’elle trouve des traces de sang sur les manches des chemises de son fils.

Entre les prélèvements dans la caisse, les traces sur les vêtements et le comportement changeant de Zied, la famille décide de réagir. Le jeune homme a 18 ans quand il est envoyé à la clinique El Fourabi, pour un séjour de près d’un mois. Un échec.

“Ils m’ont donné des comprimés, la chose que je déteste le plus. J’ai remplacé un manque par un autre”, regrette Zied.

L’adolescent finit par ne plus prendre les médicaments qu’on lui prescrit et à sa sortie, à peine deux mois s’écoulent avant qu’il ne rechute. “ Je n’ai même pas fini le suivi psychologique, je faisais croire à mes parents que j’y allais mais c’était loin de chez moi”, avoue-t-il.

Un cercle vicieux

Zied redouble l’année de son bac et continue à fréquenter les mêmes personnes, un cercle vicieux. Pour ne pas éveiller les soupçons, il sniffe l’héroïne au lieu de se l’injecter, juste pour “faire tomber la maladie”. Frissons, fatigue, vertiges, il ne consomme que pour pallier les effets négatifs de la dépendance.

Mais ses parents ont encore des doutes et l’envoient séjourner quelques semaines près de sa tante, dans une ferme à Mornag, rien n’y fait.

“Je descendais à Tunis en secret pour prendre ma dose sans que personne ne sache, ma famille pensait que j’avais vraiment arrêté”.

Le jeune homme âgé de 19 ans dépense alors au moins 20 dinars par jour, qu’il se procure toujours dans la boutique de son père ou en jouant les intermédiaires quand il trouve “de la bonne qualité. La thaïlandaise, c’est la meilleure”.

Pendant trois ans, Zied parvient à contrôler sa consommation. “Je sais comment gérer le manque. Avec l’héroïne, par exemple, il se fait ressentir le matin”. Chaque jour, c’est le même rituel: prendre une “petite dose” le matin, manger copieusement pour “gérer” et prendre une autre petite dose le soir, “pour le plaisir”.

“Une fois j’ai été arrêté mais le garçon chez qui j’étais a dit que la came lui appartenait, du coup j’ai été relâché”.

Car en Tunisie, consommer de la drogue est pénalement réprimé. S’il a échappé de justesse à la prison, Zied n’arrête pas pour autant. Bientôt, sa dose quotidienne ne lui suffit plus et il repasse à la seringue. “ Parce qu’en sniffant, il me fallait 100 dinars. Le quart ou la moitié ne me faisaient plus rien”. Injectée directement dans le sang, l’effet de l’héroïne est bien plus fort. “C’est comme ça que je suis retombé”, regrette-t-il.

Sur le même sujet

Très vite, ses parents remarquent ce nouveau changement de comportement, “avec ce que tu manges, comment tu t’habilles…” et prennent les choses en main en l’envoyant dans le centre “ Amal”, à Jbel Oust, un centre de prise en charge résidentielle. Zied a 23 ans.

Jbel Oust, la lueur d’espoir

Le Centre “ Amal” venait d’ouvrir ses portes quand Zied y met les pieds pour la première fois. Il y a fait trois séjours, d’une durée totale de six mois. Cette fois, l’expérience est positive.

“Au début, il n’y avait qu’un garçon et une fille. On m’a mis dans la même chambre que le garçon, il était là avant moi, il m’a aidé”. A Jbel Oust, Zied s’ennuie un peu les premiers jours, mais il prend très vite ses marques, entre le terrain de foot, la salle de playstation et les projections de films.

“Là-bas, on ne te donne pas de traitement, juste des comprimés qui t’aident à dormir. On travaille plus sur le psychologique que sur le médical” .

Pour les “ civil·es” (les personnes qui viennent volontairement), le séjour dont la durée varie entre 45 jours et 6 mois coûte 500 dinars. De l’autre côté, il y a les condamné·es, la plupart pour consommation de cannabis. Pour eux, la liste d’attente est longue et il faut souvent être pistonné·e pour être admis au Centre. “Leurs familles se débrouillent pour les envoyer en cure afin de pouvoir échapper à la prison”.

Sur le même sujet

"Le problème est dans la tête ”

A sa sortie de Jbel Oust, Zied est suivi pendant un an. A 24 ans, un de ses amis meurt du cancer. Alors que sa maladie n’avait rien à voir avec la drogue, le jeune homme regrette d’avoir consommé de la morphine qui servait à réduire ses douleurs. D’autres ami·es sont arrêté·s sur la base de la “loi 52”*… alors qu’il poursuit sa cure, Zied est décidé à en finir pour de bon.

Sur le même sujet

“J’ai voulu m’éloigner de mon entourage. Je me suis organisé. C’est plus difficile de trouver sa dose quand tu as moins de contacts”.

Alors le jeune homme change son rythme de vie. Tous les matins, il se lève à 7 heures pour ouvrir la boutique de son père. Il y reste jusqu’à 16 heures, rentre chez lui se reposer et sort pour voir ses ami·es ou prendre un café avec sa copine.

“A 22h, je n’ai qu’une envie c’est rentrer chez moi et me poser. Si j’étais chômeur et que je me réveillais à midi, j’aurais passé la soirée avec ‘eux’ (ses anciennes fréquentations)… car quoi qu’on en dise, ces gens-là vivent la nuit. Ca m’a beaucoup aidé ”.

Car pour Zied, le problème n’est pas le manque physique, “parce que ça ça passe en un mois à peine”. “Le problème est dans la tête”.

"Je suis passé par là ”

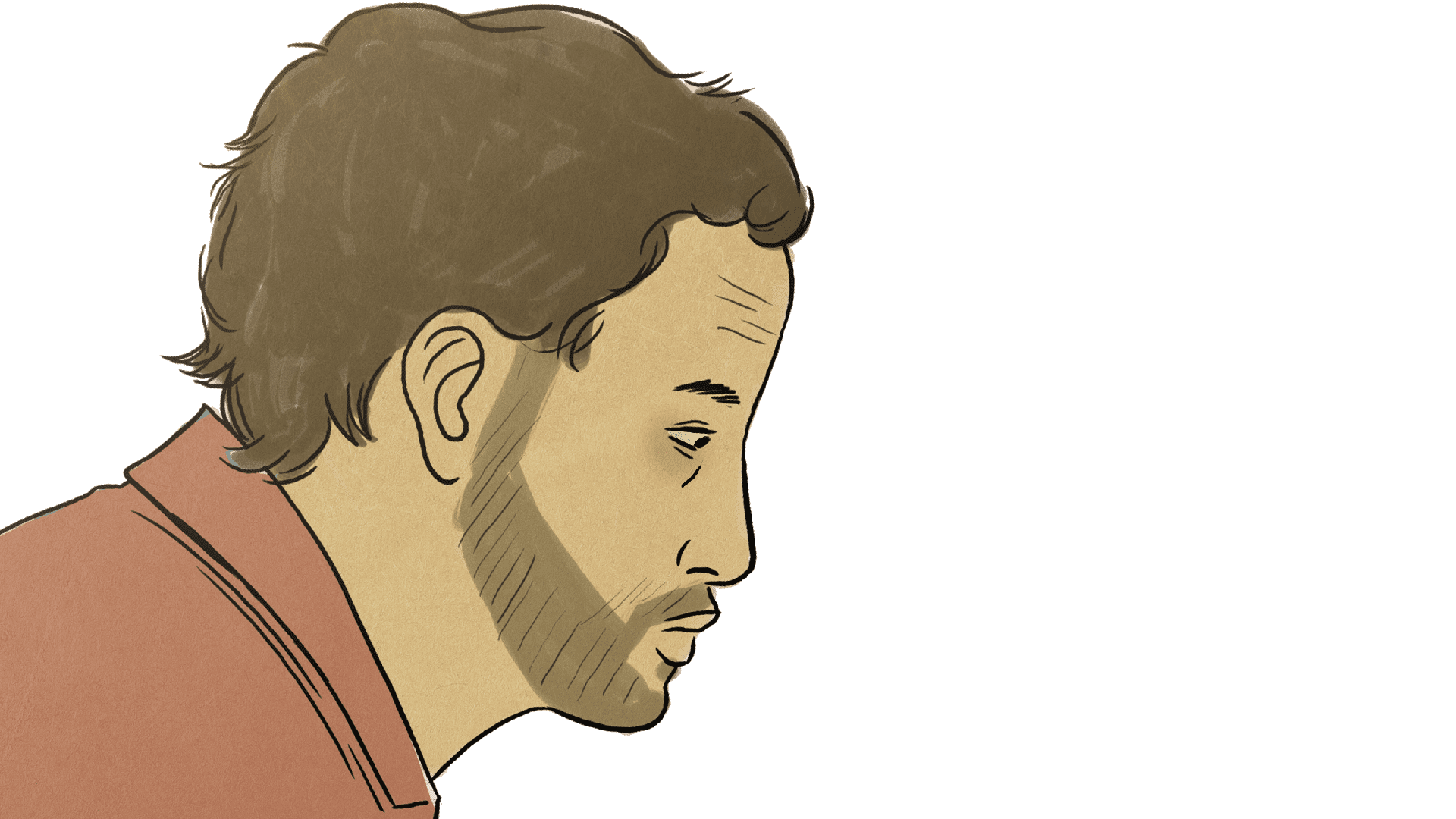

Avec le temps qu’il a passé à Jbel Oust, Zied connaît bien l’équipe du Centre. À la fin de sa cure, il commence à travailler là-bas, à sensibiliser les jeunes et à prévenir des risques auxquels ils et elles sont confronté·es.

C’est alors que l’Association tunisienne d’information et d’orientation sur le sida et la toxicomanie (ATIOST) décide d’ouvrir un centre de jour à Tunis, le centre Chems, et de faire appel à Zied pour qu’il le gère.

Ironiquement, le local de Chems se trouve dans le même immeuble que le commissariat du quartier. Mais très vite, Zied comprendra que cela ne pose pas de problème. Au contraire, le chef du commissariat saluera l’initiative. “Parfois il entendait parler de quelqu’un qui se droguait et me demandais si je pouvais le faire venir au centre pour l’aider!”, assure le jeune homme.

Mais celles et ceux qui avaient besoin d’aide n’étaient pas toujours rassuré·es pour autant. Zied se déplace dans les quartiers, tente de convaincre les jeunes encore méfiant·es. “Certaines personnes pensaient qu’on allait les livrer à la police”. Mais il parvient à les mettre en confiance.

“Je parle leur langage, je les rassure en leur disant que moi aussi j’étais comme ça. Il y a une certaine confiance qui se crée entre nous. Je suis passé par là”.

Femmes en situation de vulnérabilité (mères célibataires, travailleuses du sexe), jeunes hommes de quartiers défavorisés et en difficulté, Zied voit à présent passer différents profils d’usagers et usagères de drogues.

Grâce au travail entrepris, les personnes porteuses du VIH ou de l’hépatite peuvent avoir un carnet de santé leur permettant de se soigner. D’autres viennent récupérer des seringues stériles ou uniquement pour une consultation médicale ou psychologique gratuite.

Tout n’est pas rose pour autant. Les éducateurs et éducatrices qui travaillent avec le centre sont payé·es à peine plus de 100 dinars par mois et les associations de lutte contre la toxicomanie et les maladies sexuellement transmissibles sont en proie à de nombreux problèmes de financement.