L’unique centre résidentiel

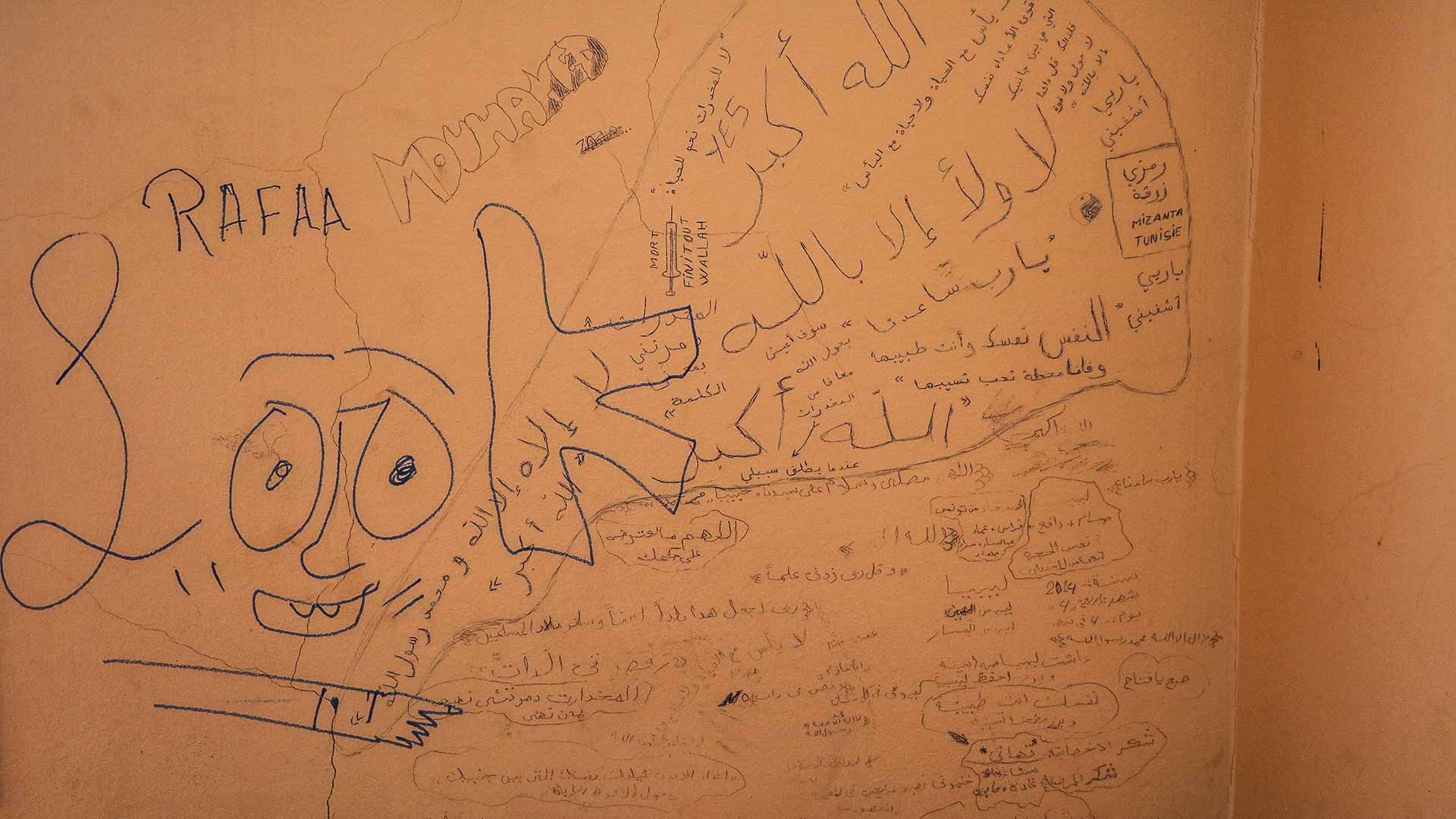

Après plusieurs mois d’abandon, une trentaine de personnes se retrouve au parc Thyna, à Sfax. La réouverture du centre, annoncée depuis longtemps, est effective depuis septembre 2016. Seule une partie du bâtiment est ouverte à l’accueil des toxicomanes, le reste devrait être rénové. Au total, c’est une vingtaine de chambres doubles qui attendent les futur·es résident·es. Hatem*, comme cinq autres toxicomanes, est venu dès le premier jour afin de suivre un programme de sevrage.

Le jeune homme erre dans les couloirs vides en fumant sa cigarette. Grand, maigre, les bras couverts de tatouages, il prend ses marques dans son futur logement. À 25 ans, il est le premier patient à revenir sur les lieux. C’est la deuxième fois qu’il vient dans le centre de Sfax pour en finir avec ses addictions.

“Cette fois, je suis revenu pour tout arrêter, même le Subutex1 ”

Le tabac est la seule substance que Hatem peut encore consommer dans le bâtiment. Plutôt réservé, il explique en quelques mots qu’il est revenu pour les compétences du personnel: “Il y a des psychiatres et des psychologues qui ont une bonne attitude” , décrit-il. “Ils donnent des médicaments, mais si tu as un problème, ils sont à l’écoute. C’est le minimum pour un médecin, il doit voir ton état, tes problèmes…” La première fois, il y a environ neuf mois, Hatem était resté 18 jours. Cette fois, il est là pour un mois.

Il y a quelques années, ‘ Aide et Écoute’ n’était pas la seule structure à proposer une prise en charge résidentielle. À Jbel Oust, dans le gouvernorat de Zaghouan, l’établissement ‘ Amal’ offrait les mêmes services. Il a fermé ses portes en 2011 en raison de “travaux d’aménagement” selon le ministère de la Santé. Récemment, le chef du gouvernement Youssef Chahed y a effectué une visite, annonçant sa réouverture prochaine.

Zied Dhouiri, un ancien toxicomane, a pu bénéficier des soins de ce centre en 2009. Le jeune homme, aujourd’hui âgé de 30 ans, a commencé à fumer du cannabis à l’âge de 13 ans. Progressivement, il s’est mis à consommer différentes drogues comme le “Temgesic2, l’héroïne, le Subutex… tout”. Sa mère finit par remarquer des traces de sang sur ses chemises, causées par les injections que Zied Dhouiri se faisait quotidiennement. C’est après plusieurs rechutes qu’il prend la décision, avec le soutien de sa famille, de partir en cure de désintoxication.

Dans ce centre, les bénéficiaires étaient réparti·es en fonction de leurs addictions, de leurs difficultés à se sevrer et soutenu·es quotidiennement par l’ensemble du personnel. La cure est basée sur un suivi psychologique et la délivrance d’antidouleurs ou somnifères selon les besoins des patient·es. Le centre ‘Amal’ proposait également diverses activités pour permettre aux malades de se défouler et de s’occuper, comme des terrains de foot, des salles de dessins. Zied Dhouiri considère que ce séjour lui a été beaucoup plus bénéfique que ceux dans les cliniques où il était allé auparavant. “Il y a une bonne ambiance et c’est bien plus efficace que les traitements ou les médicaments”, assure-t-il. En tout, Jbel Oust pouvait accueillir jusqu’à 60 personnes simultanément.

Zied Dhouiri est resté six mois dans ce centre. Depuis, il a arrêté toutes les drogues. “Même si de l’héroïne se trouve devant moi, je me lève, je m’en vais, je la touche pas”.

Sfax: une gestion délicate

Désormais le seul établissement à travers le pays, le centre “Aide et Écoute” a également eu du mal à garder ses portes ouvertes. Il était initialement supervisé par l’Association tunisienne de prévention de la toxicomanie (ATUPRET). En janvier 2016, des différends ont éclaté entre les membres de l’association et l’équipe soignante, entraînant sa fermeture pendant plus de six mois.

“Le personnel a décidé de reprendre le travail bénévolement”, explique Taheni Kotti, directrice exécutive du lieu, “Il y a presque 800 ‘cas’ qui étaient sur liste d’attente”.

“Il fallait rouvrir le centre, il faut qu’on travaille, même sans salaire”, continue-t-elle.

Pour pouvoir bénéficier de ces services, chaque patient·e doit payer 500 dinars d’entrée, quelle que soit la durée du séjour. Cette somme constitue la principale source de revenus et sert à assurer le fonctionnement de la structure en plus de subvenir aux soins des patient·es. Les futur·es bénéficiaires sont prévenu·es quelques jours avant leur admission afin qu’ils et elles puissent préparer leurs affaires et la somme nécessaire. Pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés financières, le personnel essaie de réduire les frais d’entrée mais cela reste exceptionnel en raison de moyens limités.

Beaucoup de consommateurs et consommatrices sont sur liste d’attente tandis que d’autres n’ont même pas les moyens d’envisager une cure. Pour pallier cette demande, d’autres structures apportent une aide à leur échelle.

Les associations comme alternative

Depuis près de 10 ans, trois associations agissent dans le pays grâce à une aide financière du Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme (FMS). Cette organisation mène des actions de prévention contre les maladies transmissibles par le sang, notamment lors d’échange de seringues.

En 2016, un désaccord administratif entre le ministère de la Santé et le FMS a entraîné la suspension de ces fonds. Cet arrêt de subventions a eu des conséquences drastiques sur les associations. “Au niveau de l’accompagnement, l’investissement est moindre et les rechutes ont augmenté”, commente Ramzi Kammoun, membre de l’ATUPRET et de l’Association tunisienne de lutte contre les MST et le sida (ATL MST/Sida) de Sfax.

Avec l’aide d’autres bénévoles, il mène des actions de prévention auprès des adolescent·es dans le centre pour jeunes de la ville. Ils et elles peuvent établir un contact sans que leurs interlocuteurs et interlocutrices se sentent stigmatisé·es. Avec des billards et des baby-foot, “notre approche est d’accueillir tous les jeunes, même ceux qui ne sont pas consommateurs pour parler un peu du VIH, de la toxicomanie…”, explique Ramzi Kammoun. Ils et elles essaient également de pousser les jeunes à s’investir auprès de l’association une fois leur sevrage terminé.

“On a beaucoup d’(anciens) toxicomanes qui sont maintenant bénévoles”, commente-t-il avec un sourire.

À l’étage supérieur, l’ATUPRET offre également un dépistage gratuit du sida pour celles et ceux qui le souhaitent. Seules les personnes consommant des drogues dites “dures” ne sont pas prises en charge, d’autres établissements s’en occupant spécifiquement. Ce choix délibéré de la part des organisations vise à éviter que les différent·es consommateurs et consommatrices ne se croisent et accèdent facilement à de nouvelles substances.

Réduire les risques de transmission

À Tunis, l’Association tunisienne d’information et d’orientation sur le sida et la toxicomanie (ATIOST) mène des actions similaires. À deux pas du marché central, son centre Chems accueille les usagers et usagères de drogues injectables (UDI). Cet espace est ironiquement situé juste en dessous d’un poste de police. Au bout d’un étroit couloir, deux pièces se font face : l’accueil et la salle de consultation médicale.

Tout au long de la journée, les UDI, venu·es individuellement ou en groupe, défilent au centre pour prendre des seringues, tout en échangeant quelques mots avec les membres de l’association. Méticuleusement, Kaouther Bouthelja, chargée de l’accueil, note la quantité de seringues données à chaque bénéficiaire. Au total, des centaines sont distribuées chaque jour.

Le but de cette distribution est de limiter la transmission de maladies véhiculées par les seringues usagées. Pour y avoir accès, il suffit de donner un nom, peu importe lequel, aucune pièce d’identité n’est demandée. Il sert uniquement à compléter le registre afin de se faire une idée sur le nombre de consommateurs et consommatrices qui transitent par le centre.

Des profils multiples

Houyem Boukassoula est l’une des psychologues qui travaille au sein de Chems depuis sa création en 2008. La psychologue a vu le profil des usagers et usagères évoluer avec le temps. “Ça commençait par le tabac, le cannabis, l’alcool et on arrive aux produits injectables qu’après une certaine expérience”, explique-t-elle. Désormais, la médecin voit de plus en plus de jeunes consommer des drogues ‘dures’. “Généralement les clients de notre centre sont des gens défavorisés, parfois des SDF”, mais ce phénomène touche également celles et ceux de milieux plus aisés qui viennent essentiellement pour des consultations psychologiques, avec leurs parents.

“Ils sont obligés de venir ici parce qu’on a un manque de structures”.

“Nous avons une consultation médicale, soit pour les aider à traiter les plaies dues à l’injection, soit pour le dépistage du VIH”, explique Houyem Boukassoula. Mais le suivi ne s’arrête pas là: “on travaille avec eux sur la prise de conscience pour consolider leur décision d’arrêter”. Tout au long de la journée, les toxicomanes peuvent suivre des activités qui les aident dans leur sevrage. Au programme : peinture, dessin, activités manuelles.

Certaines personnes n’osent pas venir se faire aider par peur d’être stigmatisées, particulièrement les femmes. Elles viennent plus facilement lorsqu’elles sont dépendantes aux médicaments comme les psychotropes. Généralement, elles demandent à fermer la porte-fenêtre de la salle de consultation donnant sur la rue “pour que leur père ou leur frère qui passeraient ne les remarquent pas”.

L’agencement du local ne joue pas en la faveur de celles et ceux qui souhaitent diminuer ou arrêter leur consommation. Personnes consommatrices et en sevrage sont contraintes d’attendre dans la même pièce. Pour les personnes en cure, “ce sont des stimuli qui peuvent favoriser le désir de reconsommer”, ajoute la psychologue.

De toxicomane à éducateur

Le centre Chems effectue également un travail de sensibilisation à l’aide de toxicomanes sevrés, souvent de jeunes hommes, devenus ‘éducateurs-pairs’. C’est le cas de Zied Dhouiri qui, après sa cure au centre Jbel Oust, s’est décidé à faire de la prévention. Il y a d’abord travaillé puis, lorsque ce dernier a fermé, il a rejoint ‘Chems’. Son rôle est de pousser les toxicomanes à venir se faire aider. “Tout le monde se dit ‘si j’y vais, est-ce que je vais vraiment arrêter la drogue, est-ce-que je ne vais pas me faire arrêter par la police ?’…” raconte l’éducateur.

Certain·es policier·es soutiennent pourtant les actions de l’association. L’un d’entre eux connaissait Zied Dhouiri et le mettait régulièrement en garde. “Il savait que je consommais. Pas mal de fois, il m’a dit ‘Zied éloigne toi de ça, si je te surprends, je ne te ferais pas de cadeau’”. À chaque occasion, le policier réitérait ses menaces, “mais quand il a vu que je travaillais au centre Chems, ça lui a vraiment plu”, dit Zied Dhouiri en souriant.

Au total, Chems compte cinq éducateurs-pairs, qui sont répartis entre les différents quartiers de Tunis et sa banlieue. Pour effectuer ce travail de prévention, Zied Dhouiri doit établir un lien avec les toxicomanes.

“Moi, je leur parle dans leur langue, (…) je leur décris comment j’étais quand je consommais et que je m’en suis sorti… Il y a une confiance qui se crée entre nous”.

Une loi répressive toujours en vigueur

L’action des associations reste cependant insuffisante. La loi 52-1992 prévoyait des établissements de prise en charge qui n’ont jamais été mis en place. Le nouveau projet de loi 79-2015, validé en Conseil des ministres est actuellement examiné par une commission de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP).

Le projet de loi prévoit de nombreuses évolutions des sanctions prévues par la loi 52. Les simples consommateurs et consommatrices devront payer une amende allant de 1.000 DT à 5.000 DT s’ils et elles sont arrêté·es pour la première fois et refusent d’entreprendre un sevrage, ou interrompent leur cure. S’il y a récidive, l’amende sera revue à la hausse.

Enfin, si une personne se fait arrêter pour la troisième fois, elle devra payer une amende allant de 2.000 DT à 5.000 DT, en plus d’une peine d’un à cinq ans de prison. Le juge pourra éventuellement remplacer cette condamnation par des travaux d’intérêt général.

“Bien sûr, il y a comme insuffisance le fait qu’il laisse quand même une possibilité, quoique théorique, d’emprisonnement”, commente le docteur Nabil Ben Salah, président de l’Association tunisienne d’addictologie. “Mais je pense que c’est tout à fait normal dans un stade de transition de la loi. On peut pas passer du noir au blanc brutalement, il faut que les esprits se préparent”.

“(Le texte) consacre quand même le fait que l’addiction est une maladie, que ce n’est plus une délinquance et ça c’est très important”, souligne Nabil Ben Salah.

Raed a été emprisonné sur la base de la loi 52, il y a trois ans. Le jeune homme, âgé de 23 ans à l’époque, fumait quotidiennement avec des amis, chez lui ou dans son quartier. “Les gens qui m’ont attrapé me connaissaient bien. Ils savaient que je n’étais pas quelqu’un qui fait des problèmes”, explique Raed, “Je fumais juste des joints tranquillement, rien d’autre”. Du jour au lendemain, il a été envoyé en prison à Gafsa, sa ville d’origine.

“Au début, j’ai été arrêté pour deal”, continue le jeune homme, “Après huit mois (de détention), j’ai eu mon jugement pour consommation seulement”. Le verdict est d’un an de prison et 1.000 DT d’amende. Quelques mois plus tard, à son onzième mois de détention, Raed bénéficie d’une grâce présidentielle et sort de prison.

“Ma famille a eu beaucoup de problèmes, à différents niveaux: financiers et le regard des gens surtout…”, ajoute-t-il, “Jusqu’à maintenant, maman a un choc… À cause de cet ‘accident’ ”.

Pour Raed, la prison n’est pas la solution pour empêcher les personnes de se droguer. “Après la prison, (les détenus) recommencent à fumer, ils me le disaient en détention”, explique Raed, “Zatla, des pilules, y a de tout (en prison). C’est une communauté, une communauté fermée, c’est tout”. Quand il est sorti de prison, il a lui aussi continué à consommer du cannabis. Et avec un casier judiciaire entaché par sa condamnation, les obstacles, notamment pour trouver un travail, peuvent s’avérer difficiles à surmonter.

“J’ai perdu beaucoup de choses, oui…”, termine Raed. Trois ans après son arrestation, il ressent encore les répercussions de la prison sur sa vie.

Antonio Manganella, directeur d’Avocats sans frontières (ASF) en Tunisie faisait partie des représentant·es de la société civile auditionné·es par la commission de l’ARP. Il estime qu’un “changement radical” est nécessaire. Selon lui, la rupture commencée en 2011 avec la révolution ne sera pas complètement aboutie, “si on ne change pas l’approche, si on ne considère pas la loi 52 comme un des instruments principaux du régime répressif de Ben Ali”.

Vers la fin de la répression?

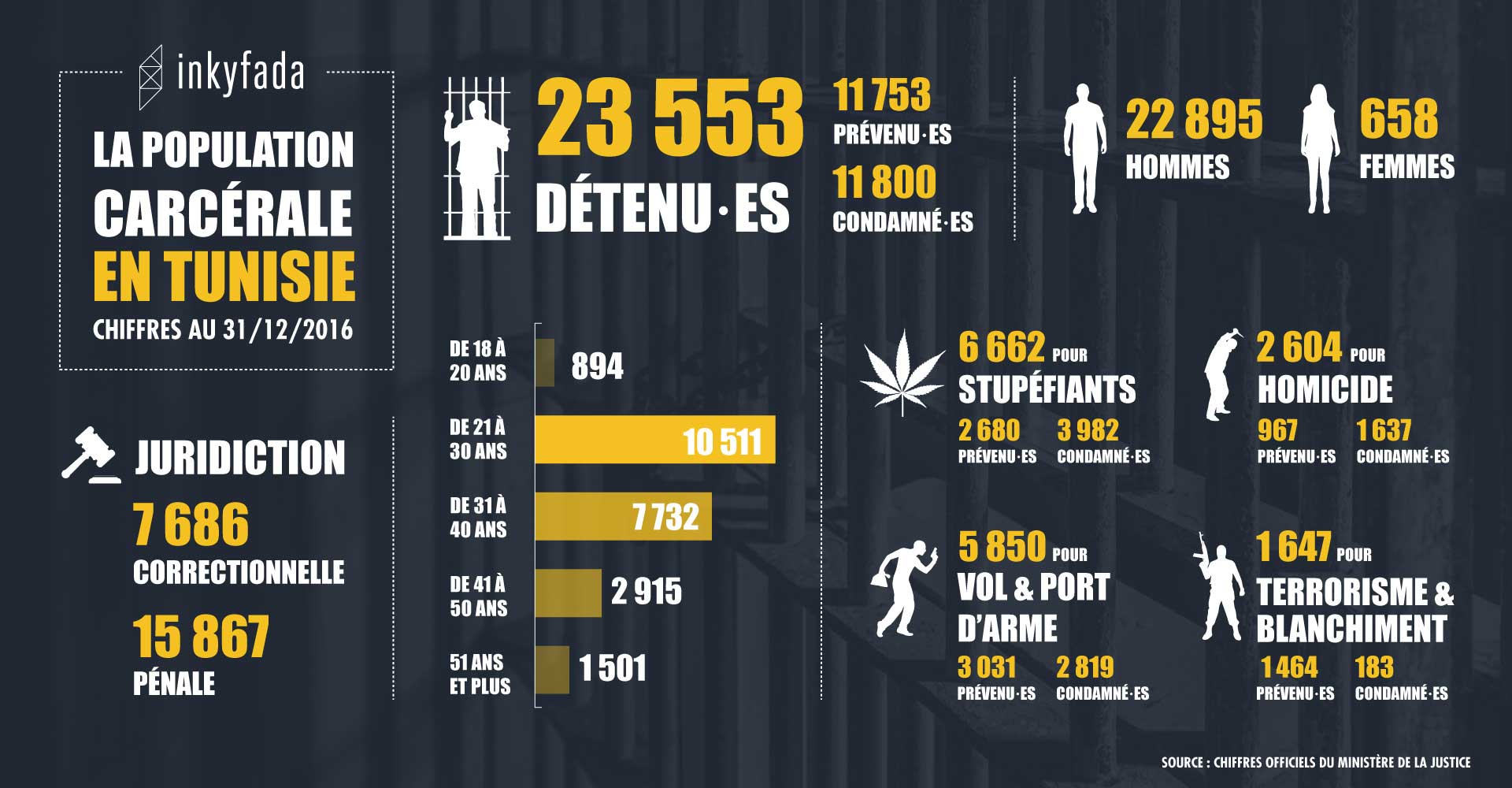

Le docteur Ben Salah estime à 11.000 le nombre d’UDI et 200.000 pour l’ensemble des toxicomanes. Mais il n’a “actuellement que des estimations” qui remontent à 2011.

L’essentiel du projet de loi se focalise en ce sens sur la prévention et la création de structures plus adaptées. Parmi elles, un Observatoire national des drogues et des toxicomanies dont le but serait de centraliser les données recueillies par chaque ministère et association. Il permettrait de se faire une réelle idée du nombre de consommateurs et consommatrices en plus du type de drogues prises.

En attendant la fin de l’examen en commission, des équipes travaillent déjà sur les infrastructures à mettre en place. “Et dès que le texte va paraître, à ce moment-là on pourra déclencher tout le système” décrit le docteur. Ils et elles comptent établir entre autres des dispensaires spécifiques à l’addictologie dans chaque gouvernorat. En plus d’accueillir les toxicomanes, le personnel soignant y serait formé dans la continuité de cursus universitaires spécialisés sur la question.

La notion de dépendance serait désormais incluse dans la prise en charge de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) pour les personnes affiliées. Pour celles qui ne sont pas bénéficiaires, le texte proposé par le Conseil des ministres prévoit la création d’un système subsidiaire.

Si ce projet de loi est validé, les centres étatiques et associatifs se répartiraient la prise en charge.

“L’essentiel c’est qu’on s’entende sur la qualité des soins”, explique Dr Ben Salah.

“Les gens qui veulent aller dans le secteur privé, ce sont des gens qui choisiront de payer”.

Les soins en question ne seront pas uniquement délivrés dans des centres résidentiels. Des dispensaires de jour devraient mettre en place un système d’accompagnement qui consiste en une prise quotidienne d’antidouleur pour éviter aux toxicomanes de ressentir le manque. Délivré sur ordonnance, le médicament pourrait ensuite être pris à domicile avec un suivi médical régulier.

Nabil Ben Salah affirme que ce type de traitement permet d’éviter une hospitalisation longue et contraignante, pas toujours nécessaire au sevrage, sauf dans “30% des cas”, lorsque les malades ont besoin d’une aide psychologique ou médicale spécifique. Ainsi, les toxicomanes pourront progressivement reprendre une “vie normale”. En attendant, et malgré les nombreuses déclarations faites par le gouvernement ou le président de la République, les toxicomanes, comme l’ensemble des consommateurs et consommatrices de drogues, sont toujours considéré·es comme des criminel·les, abandonné·es ou peuplant les prisons.