Dans le texte, le décret "vise à fixer les dispositions ayant pour objectif la prévention des infractions se rapportant aux systèmes d’information et de communication et leur répression”.

Mais d’après le rapport “ Tunisia: Silencing Free Voices - A briefing paper on the enforcement of Decree 54 on “Cybercrime ” publié aujourd’hui par la commission internationale des juristes (ICJ), le décret “sous couvert de lutte contre la cybercriminalité et des "fake news", permet aux autorités tunisiennes d’imposer des restrictions illégales et arbitraires à l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression”.

La chasse aux “fausses nouvelles”

Pour Mahdi Jlassi, président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), “dans ce décret, il y a clairement une volonté politique qui vise à minimiser la liberté de la presse, à interdire le droit aux médias à exercer librement et à défendre les droits et libertés”.

Aussitôt publié, les poursuites commencent. À peine un mois après la parution du décret, une plainte est déposée contre Wajih Zidi, secrétaire général de la Fédération générale du transport auprès de l’UGTT (Union générale des travailleurs tunisiens), par le ministère du Transport.

Le ministère du Transport accuse le syndicaliste de “propagation de fausses nouvelles dans le but de porter atteinte aux droits d'autrui”. Cette plainte, émise le 12 octobre 2022, inclut entre autres, des propos tenus par la suite par Zidi sur les ondes de Diwan FM en janvier 2023. Le syndicaliste avait “critiqué la détérioration de l’équipement de la Société des transports de Tunis et la performance du ministère du Transport”.

“Comment peut-on dire qu’une opinion est une fausse information ? Ça n’a pas de sens, ce sont deux choses différentes”, clame Jlassi.

Pour ICJ, le décret permet “de contrôler ce que les gens - y compris les politicien·nes, les journalistes et les défenseur·es des droits humains - disent, par la surveillance et les sanctions pénales, en violation des obligations légales de la Tunisie en vertu du droit et des normes internationales en matière de droits humains”.

En effet, Ines Jaibi, avocate spécialisée dans les cybercrimes et fondatrice du Lab Politik 117, souligne que “c’est un outil qui permet d’attaquer tout le monde, même si la cible visée par le décret est très claire”.

L’article 24 du décret est particulièrement pointé du doigt. Dans son rapport, ICJ avertit que “les dispositions de l'article [...] constituent une grave menace pour l'exercice du droit à la liberté d'expression [...] car elles sont trop larges et vagues, et qu’elles ne définissent pas les fausses nouvelles et les rumeurs”.

D’après un recensement effectué par inkyfada et en s’appuyant sur les recherches d’ICJ, la majorité des poursuites judiciaires se font en effet sur la base de l’article 24.

“Quand on lit l’article, on ne sait pas dire exactement quels sont les délits. Qu’est ce que c’est une fausse nouvelle ? Qu’est ce que c’est exactement de la répandre ? Quand j’exprime mon opinion, est-ce que ça peut être considéré comme une fake news ?” s’indigne Ines Jaibi.

L'article 24 punit de

cinq ans de prison et d'une

amende de cinquante mille dinars toute personne qui utilise intentionnellement des

systèmes de communication pour propager de

“fausses nouvelles”, des

données trompeuses ou des

“rumeurs” dans le but de nuire aux droits d'autrui, de compromettre la sécurité publique ou nationale, ou de “semer la terreur parmi la population”.

Les

mêmes sanctions s'appliquent à toute personne utilisant des

systèmes d'information pour diffuser de

“fausses informations”, des

“documents falsifiés”,

diffamer autrui, porter

atteinte à leur

réputation, leur causer des

préjudices financiers ou moraux, inciter à des agressions ou encourager la haine. Si la personne visée est un

agent public ou assimilé, les

peines sont doublées.

En Tunisie, en matière de législation, le secteur médiatique est pourtant déjà codifié. “Suite à la révolution, des textes de loi comme les décrets-loi 115 et 116 de 2011 ont précisément été promulgués pour encadrer le domaine” affirme Mahdi Jlassi.

En outre, la liberté d’expression est protégée par l’article 37 de la Constitution tunisienne. L'article 38, quant à lui, garantit le droit à l’information et le droit d’accès à l’information.

À ce jour, le syndicaliste confirme qu’au moins une “ vingtaine de procès sont en cours contre des journalistes sur la base du décret 54”. À l’heure actuelle, aucune information sur le nombre exact d’actions en justice sur la base de ce décret n’a été communiquée.

“Tout le monde court un risque”

Sur la vingtaine de cas recensés par inkyfada, un grand nombre de professions sont représentées : journalistes, avocat·es, professeur·es, hommes et femmes politiques, syndicalistes, étudiant·es actif·ves dans la société civile etc. Pour Mahdi Jlassi, “tout le monde court un risque”.

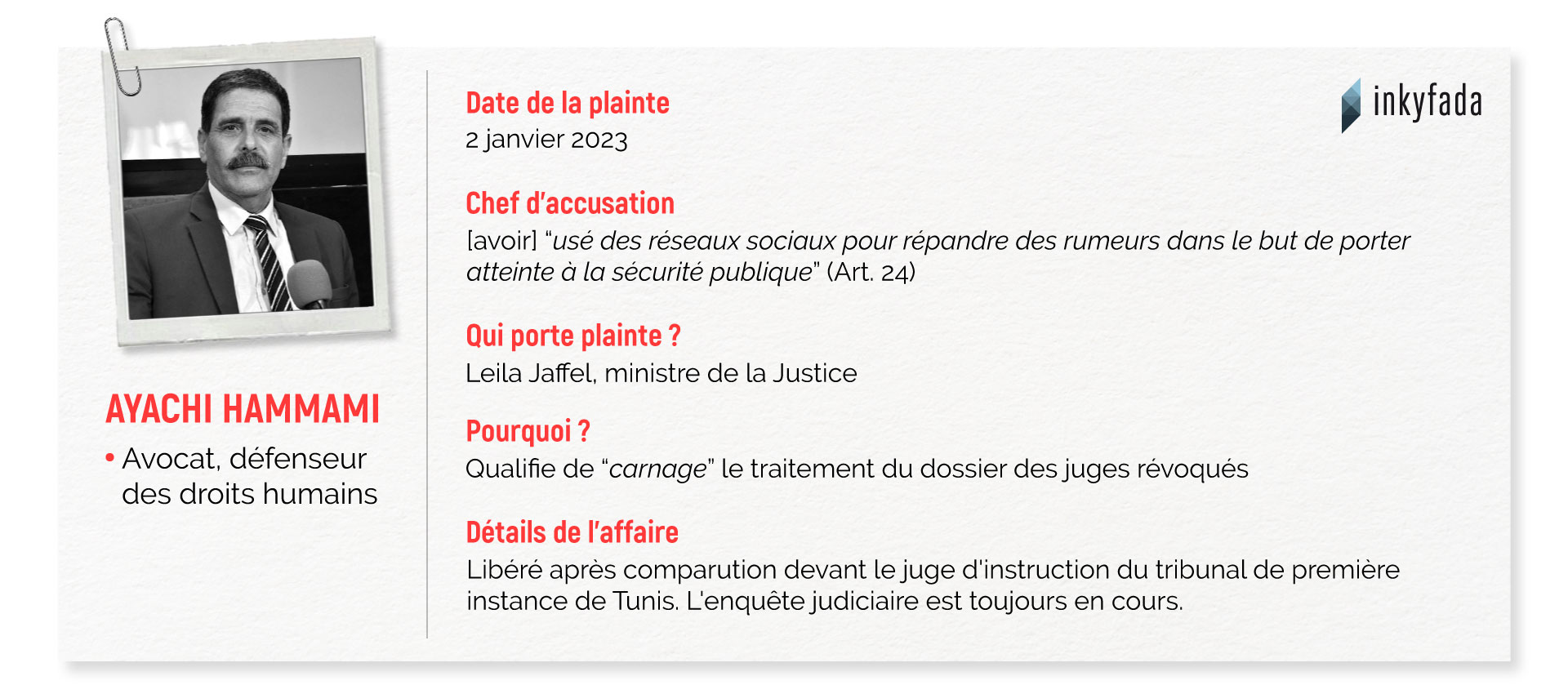

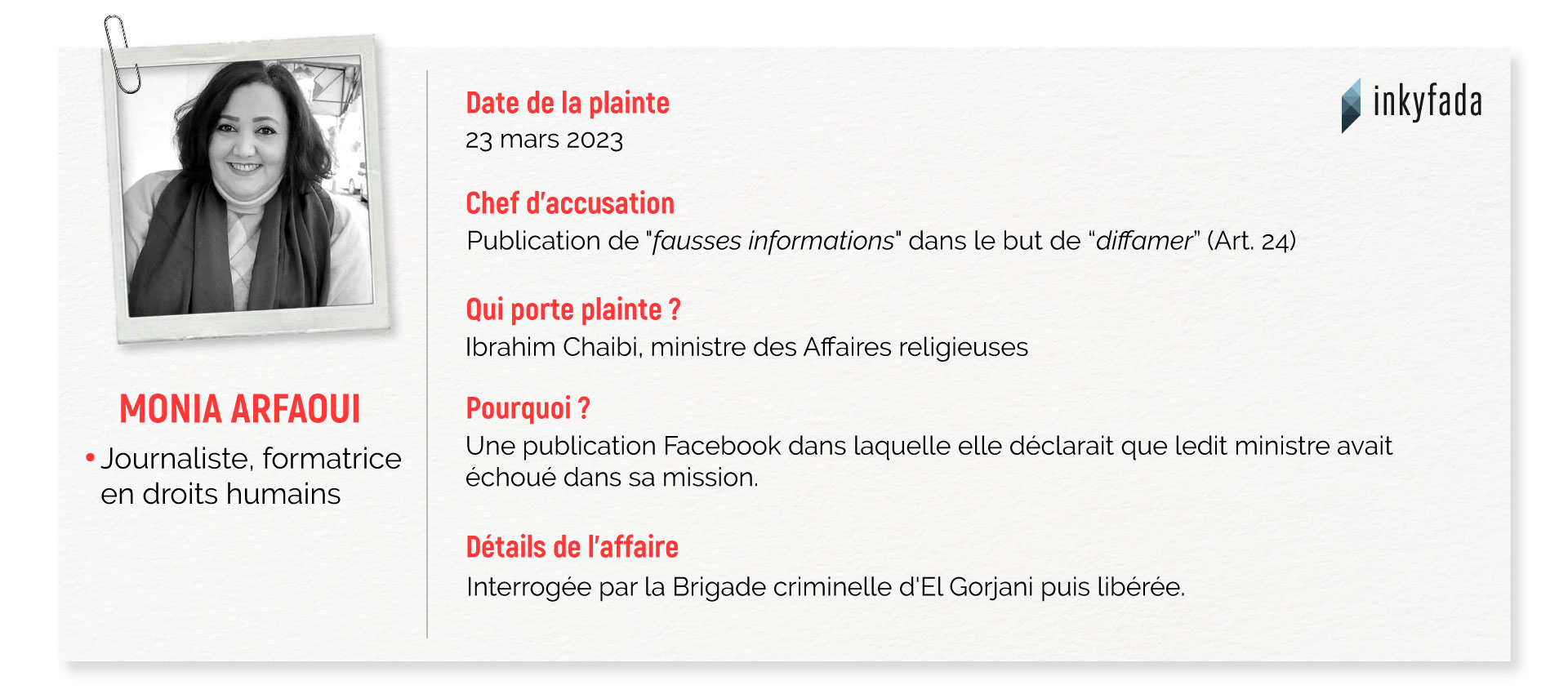

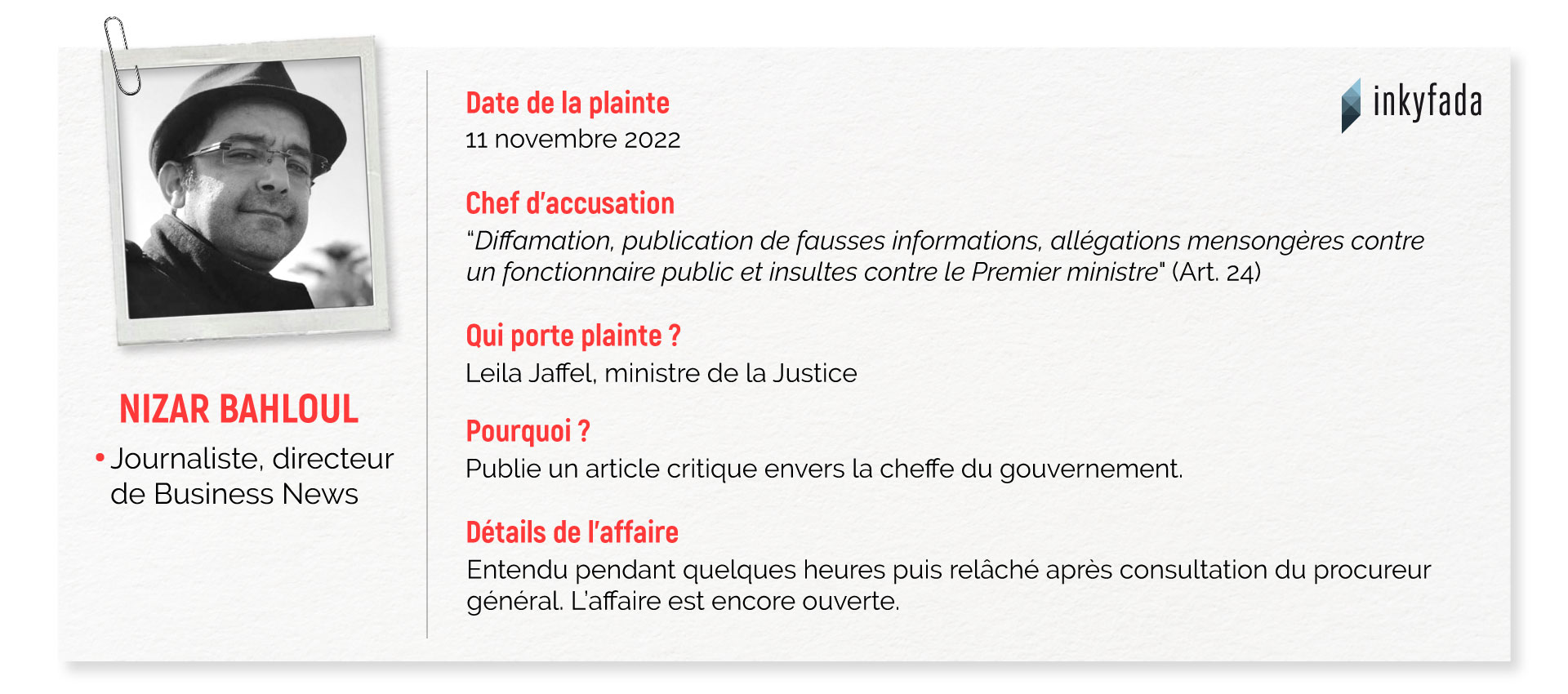

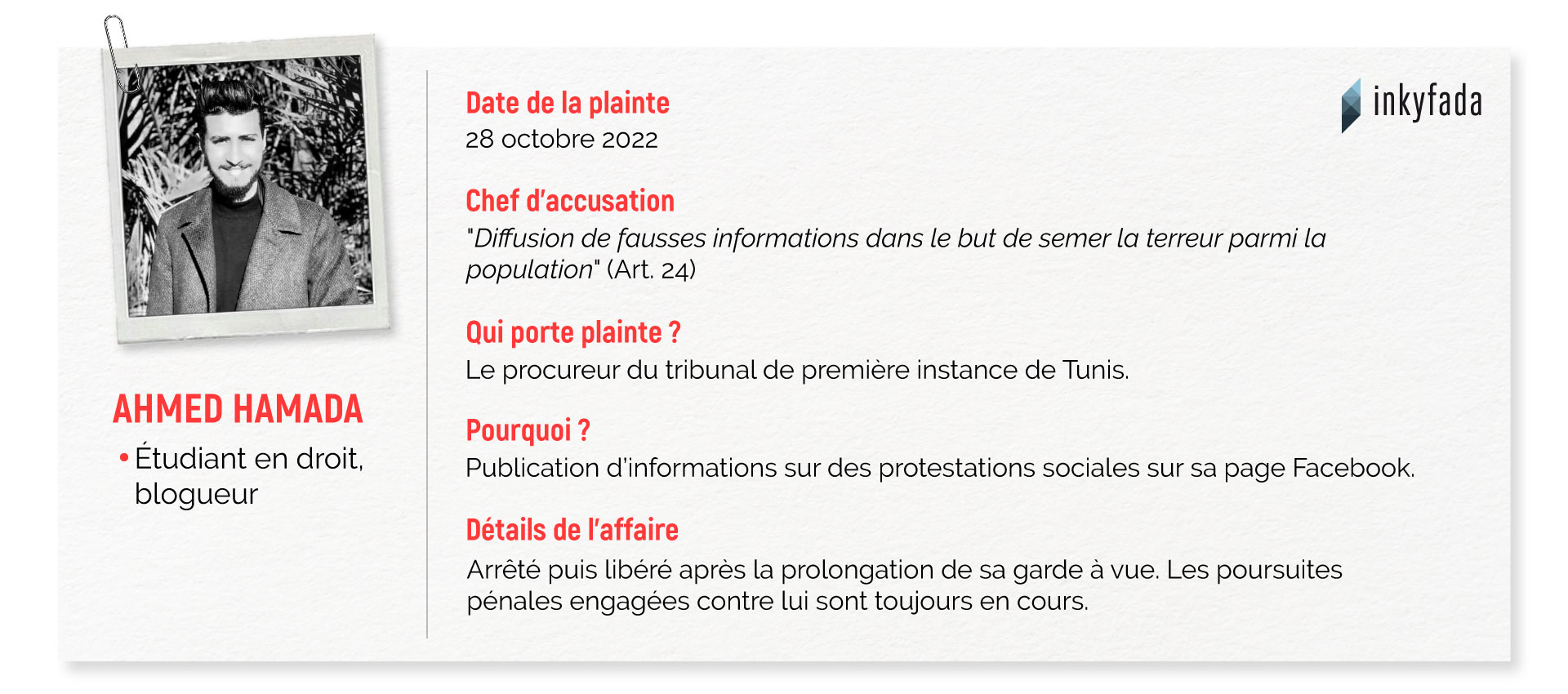

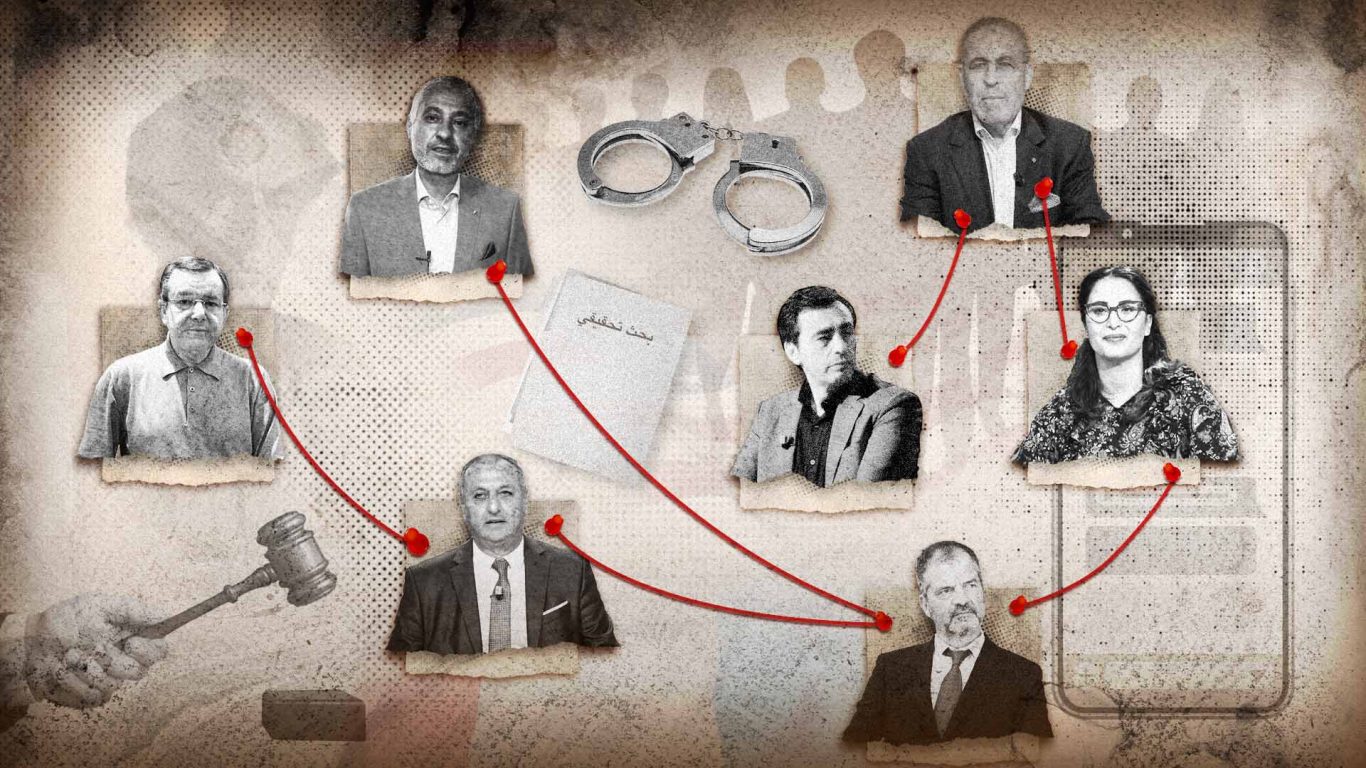

Nizar Bahloul, Ayachi Hammami, Monia Arfaoui, Ahmed Hamada, Mohamed Boughaleb, Islem Hamza, Jaouher Ben Mbarek, Ghazi Chaouachi… Les poursuites contre ces figures des médias, de la justice, de la politique ou de la société civile, ont été pour la plupart médiatisées et suivies avec attention. Mais il y aurait également plusieurs autres citoyen·nes concerné·es.

Les infographies suivantes présentent cinq des personnes poursuivies en vertu du décret 54 ainsi que les motifs de plainte et les plaignants.

Cliquez sur la flèche en bas à droite ou à gauche pour passer d’un profil à l’autre:

Parmi les journalistes poursuivis, Zied El Heni est le dernier en date à avoir fait les frais du décret 54. Le 20 juin 2023, lors d’une émission matinale sur les ondes d’IFM, le journaliste plaisante au sujet de l’article 67 du code pénal relatif au crime d’offense au chef de l’État.

“Cet article n’est pas fait pour être utilisé contre ce qui s’écrit et se dit dans la presse. Faire offense au chef de l’État, c’est le frapper avec une tomate, le frapper avec un œuf, qu’il passe devant et de faire un geste obscène derrière lui !”

Il est interpellé le soir même et entendu par la Cinquième brigade de lutte contre les délits des technologies de l'information et de la communication à El Aouina. Lorsque les officiers lui demandent s’il fait référence au chef de l’État, il répond par la négative, disant qu’il “ expliquait simplement la loi ".

Zied El Heni reste en détention pendant plus de 24 heures. Il est ensuite déféré devant le procureur général adjoint près du Tribunal de première instance de Tunis le 22 juin, qui autorise sa libération. Il est depuis en attente de son procès.

Du côté de la classe politique, Ghazi Chaouachi et Chaima Issa, membres du Front de salut national (FSN) ont tous les deux été poursuivis sur les bases de l’article 24 du décret pour des propos tenus respectivement sur Facebook et à la radio.

La militante a dénoncé “l'impasse constitutionnelle et politique dans laquelle se trouve le pays depuis le coup d'État du 25 juillet 2021”, et exprimé “des doutes sur le fait que les institutions de défense du pays [ndlr : l’armée] continueront à soutenir un tel processus”.

Ghazi Chaouachi, quant à lui, a fait l’objet d’une plainte portée par la ministre de la Justice. L’avocat de profession a été accusé de “diffuser de fausses nouvelles dans le but de menacer la sécurité publique par le biais de médias audiovisuels” et “d’attribuer de fausses informations à un agent public”.

Ces accusations font référence à des interviews accordées en novembre 2022 à une radio et à une chaîne de télévision dans lesquelles il avait déclaré que le ministère de la Justice fabriquait des affaires contre des personnalités de l'opposition et des juges révoqué·es.

L’ancien secrétaire général du parti Attayar comparaît devant le juge d’instruction n°18 du Tribunal de première instance de Tunis le 30 juin 2023. Il est acquitté plus de six mois après la plainte déposée contre lui mais il n’est pas libre pour autant car les deux militant·es ont été mis en détention dans le cadre d’une autre procédure : celle du “complot contre la sûreté de l’État”.

La militante est entendue en janvier 2023 par un tribunal militaire. Détenue depuis le 25 février, l’opposante est finalement libérée le 13 juillet au soir, suite à une demande initiée par son équipe de défense.

Sur le même sujet

La société civile, autre cible du décret 54, n’est pas en reste. Hamza Abidi et Mohamed Zantour, deux activistes, ont été accusés d’avoir respectivement “incité à manifester” et “[répandu] de fausses nouvelles en vue de diffamer le chef de l’État”. Les charges portées contre les jeunes hommes se basent principalement sur des publications Facebook.

Si Hamza Abidi a vu ses accusations abandonnées le jour de son audition par le parquet, Zantour, lui, a comparu le 6 juin dernier devant la chambre d'accusation du tribunal de première instance de Sousse, représenté par son avocat. Lors de l'audience, la Cour a décidé de prolonger sa détention provisoire, en attendant un complément d'enquête, selon les recherches effectuées par ICJ.

Un décret en contradiction avec le droit international

Nombreux sont les organismes internationaux qui analysent et critiquent le contenu du décret-loi depuis sa publication. En le comparant avec les conventions et traités internationaux dont la Tunisie est signataire, les conclusions de ces organisations sont unanimes : il est en contradiction avec de multiples conventions et traités internationaux.

ICJ rappelle que le décret a été promulgué sans “consultation ni débat public” et se dit “profondément préoccupée par les poursuites alarmantes qui ont été engagées en vertu du décret 54 et condamne l'utilisation des poursuites pénales [...] pour l'exercice légitime du droit à la liberté d'expression, y compris dans le contexte de la récente répression contre la dissidence politique en Tunisie.”

Dans un rapport d’Article 19, l’organisation affirme que même si certaines dispositions du décret ont été inspirées de la Convention sur la cybercriminalité, “la plupart d’entre elles ne respectent pas les normes internationales relatives aux droits humains et ont un déficit de protections en matière de procédure régulière et ne respectent pas les principes de nécessité et proportionnalité”.

En effet, le principe de proportionnalité met en cause le caractère sévère des peines prévues par le décret. Pour ICJ, “la sanction de certaines infractions doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction elle-même, principe qui s'applique à toutes les infractions, y compris celles découlant de l'exercice des libertés fondamentales, telles que le droit à la liberté d'expression.”

L’organisation fait également allusion au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui, dans son Observation générale n°34, a déclaré qu'en ce qui concerne la diffamation, "l'application du droit pénal ne devrait être autorisée que dans les cas les plus graves et que l'emprisonnement n'est jamais une peine appropriée."

L’avocate Ines Jaibi dénonce également “les moyens de preuve” mis en place par le décret.

“Les procédures traditionnelles concernant les pièces à convictions s’appliquent difficilement dans le cadre du décret. Pour attester d’une preuve dans le domaine du numérique, ce n’est pas évident pour un huissier de justice. Que fait-on avec des screenshots ou avec les personnes qui suppriment leurs publications ?”

Enfin, les moyens de surveillance mentionnés dans le décret sont vivement critiqués. L'article 10 autorise l'interception des communications et l'accès aux données des suspects par les procureurs, les juges d'instruction et les agents de police judiciaire, sous réserve d'une décision écrite et motivée.

Cependant, ces dispositions sont trop larges selon ICJ et ne précisent pas clairement les circonstances et les personnes concernées, ce qui compromet le droit à la vie privée protégé par l'article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

“Ils écoutent la radio, ils consultent les pages Facebook, lisent les commentaires… Ce type de surveillance est mortel”, alerte Mahdi Jlassi.

De plus, l'article 9 peut être appliqué aux données détenues par les journalistes sans protection adéquate, mettant ainsi en danger la confidentialité des sources journalistiques, un élément du droit à la liberté d'expression protégé par le décret-loi n°2011-115 sur la liberté de la presse.

L’article 9 inquiète d’autant plus qu’un précédent juridique a suscité l’indignation il y a quelques mois. En effet, après avoir été condamné une première fois à un an de prison pour avoir refusé de divulguer ses sources, le journaliste Khalifa Guesmi a vu sa peine allongée à cinq ans en cour d’appel. Guesmi était accusé de “divulgation d’informations”.

En raison de ces dispositions, Mahdi Jlassi et Ines Jaibi évoquent tous les deux l’instauration d’un “climat d’autocensure”.

“Même en rigolant, les gens se disent qu’il vaut mieux se taire plutôt que de risquer de tomber sous le coup du décret”, confesse l’avocate.

Au vu de l’installation de ce climat de menace, Jaibi espère “que le décret soit annulé et qu’on puisse tout recommencer”.

Dans la même logique, ICJ présente plusieurs recommandations essentielles dans son rapport. Parmi elles, figurent l'abrogation immédiate du décret-loi, l'abandon des charges retenues contre les personnes poursuivies en vertu de ce décret, ainsi que la nécessité de réparer les préjudices subis du fait de ces poursuites arbitraires.