Tous les trois mois, Selma se rend à l’hôpital de la Rabta, en banlieue de Tunis, pour faire ses prises de sang, renouveler son ordonnance et récupérer son traitement. Mais pendant la pandémie, faute de réactif disponible et terrifiée à l’idée d’être contaminée par le Covid-19 vu son système immunitaire fragile, elle n’a pas pu faire ses bilans. D’après Onusida, des études menées en Angleterre et en Afrique du Sud ont révélé que le risque de mourir de la COVID-19 chez les personnes séropositives était deux fois plus élevé que dans la population générale.

Comme Selma, 4500 personnes vivraient avec le VIH en Tunisie, toujours selon les estimations d’Onusida. Mais à peine la moitié d’entre elles suivraient un traitement.

Malgré l’existence d'un dispositif national fournissant gratuitement les médicaments depuis les années 2000, ces personnes n’ont pas toujours accès à leurs médicaments à cause de nombreuses ruptures de stock sans compter que les traitements sont parfois inadaptés. Plusieurs dénoncent également la discrimination qu’elles subissent et le retard de la Tunisie sur la prise en charge du VIH.

D’après ONUSIDA, seul 1300 personnes suivent un traitement. Inkyfada a choisi de se baser sur les chiffres d’ATP+ et PNLS, plus détaillés.

“Je ne veux pas me rappeler de ce jour-là”

Selma a appris qu’elle était séropositive à 29 ans. “Je ne veux pas me rappeler de ce jour-là”, commence-t-elle, la gorge nouée. “Cela me fait retourner 30 années en arrière, ça a été un choc”. La sexagénaire doit s’y reprendre à deux reprises pour raconter cet événement.

“À l’époque, j'étais travailleuse du sexe dans un bordel”, explique-t-elle. Tous les mois, Selma se faisait scrupuleusement dépister pour surveiller tout risque de contamination par une maladie ou infection sexuellement transmissible.

En décembre 1992, le médecin la rappelle et prononce cette phrase qui résonne encore en elle. “Tu n’es plus en état de travailler”, lui dit-il. “Tu es séropositive”.

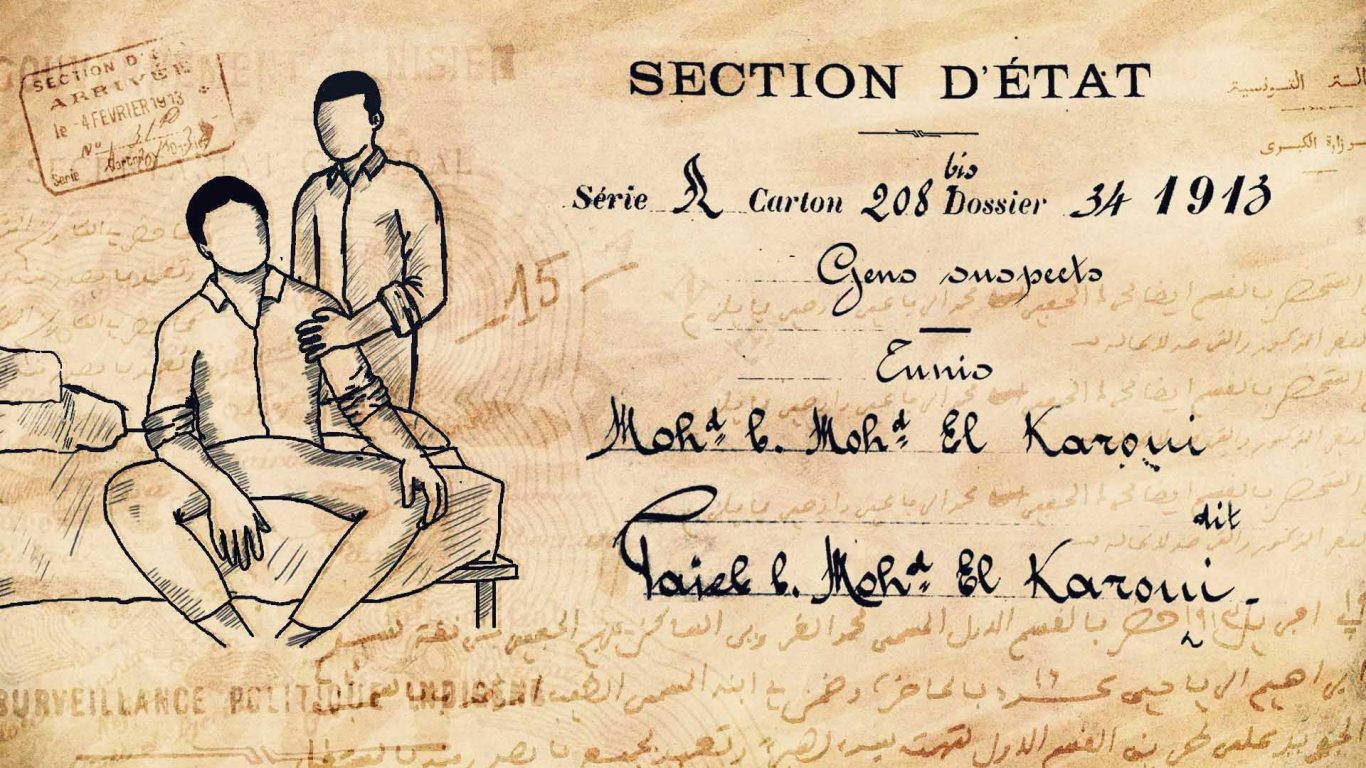

Au Bureau des mœurs, la prostitution légale en voie de disparition

Hamrouni et Aziz, visages de travailleuse et travailleur du sexe

Suspecte n°5 : Beya bent Hassine El Mathlouthi. Chassée pour "prostitution"

À cette époque-là, les traitements sont chers et sont à la charge du ou de la patient·e. “J'ai commencé un traitement en 1998, ma famille me l'a envoyé depuis la France, je l'ai acheté à 750 dinars mais il ne m'a pas convenu et m'a provoqué une allergie. J'ai arrêté de prendre le traitement jusqu'à l'arrivée du Fonds mondial en 2002, en Tunisie”, raconte Selma.

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est une fondation à but non lucratif et a pour objectif de mettre fin à ces épidémies. Plusieurs pays perçoivent des subventions dont la Tunisie qui a perçu 5 millions de dollars pour la période 2019-2021. De son côté, le ministère de la Santé consacre de son côté entre 5 et 7 millions de dollars par an, selon un consultant des Nations unies.

Des médicaments gratuits mais indisponibles

Pour bénéficier d'une prise en charge gratuite, les patient·es peuvent se rendre dans quatre centres hospitaliers respectivement situés à Tunis, Monastir, Sousse et Sfax. Les services d’infectiologie assurent un suivi et fournissent le traitement antirétroviral qui a pour objectif “d’endormir le virus” et ainsi éviter qu’il ne se multiplie dans le sang.

"Même sous traitement, le virus est toujours présent dans le corps, il est intégré dans des cellules. Mais si le patient prend son traitement convenablement, le virus reste latent”, explique Mohamed Chakroun, chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir.

Dès qu’une personne apprend sa séropositivité, elle commence par un traitement de “première ligne”. Ce sont des traitements qui reposent sur un comprimé, pris une fois par jour. “90 à 95% des personnes qui vivent avec le VIH le prennent”, précise le médecin.

Parfois, le traitement ne fait plus effet, le corps résiste, le virus se réveille et se multiplie. Le ou la patient·e prend un traitement dit de “deuxième ligne” qui est plus puissant mais aussi plus contraignant. Là encore, si le traitement ne permet pas d’endormir le virus, il faut passer à un traitement dit de “troisième ligne”. Selon le Dr Chakroun, le nombre de comprimés et le nombre de prises par jour augmentent et le coût du traitement “devient excessivement cher”.

C’est notamment le cas de Selma qui prend un traitement de troisième ligne. “J'ai peur de faire une autre résistance”, confie-t-elle. Elle craint de ne plus avoir de “ligne de secours” et risque d’atteindre la phase SIDA (le Syndrome d'immunodéficience acquise). En effet, le sida est le stade le plus avancé de l’infection au VIH. Ainsi, on ne meurt pas directement du sida, mais des infections opportunistes causées par le sida. Par exemple, Selma a dû subir quatre opérations aux yeux car elle a développé un lymphome à l'œil.

L'objectif du traitement est ainsi d’éviter le stade du sida et de limiter la propagation du virus dans l’organisme. Grâce au traitement; la charge virale peut être supprimée. Dès lors, la personne qui vit avec le VIH reste séropositive mais ne transmet plus le virus. L'infection au VIH se transmet principalement par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et par le lait maternel.

Les personnes qui vivent avec le VIH avalent donc ces molécules à vie, “en attendant que la recherche permette d'avoir des médicaments qui vont atteindre et détruire le virus latent”, poursuit le médecin.

Mais les traitements contre le VIH sont très souvent en rupture de stock en Tunisie. Pour compenser, des associations de lutte contre le VIH essaient de s’organiser pour en acquérir de l’étranger. Souhaila Bensaid, présidente de l’Association tunisienne de prévention positive (l’ATP+) a obtenu 47 boîtes de médicaments en provenance de la Jordanie. “En avril, je suis allée moi-même à la douane pour les faire sortir, ils ont cru qu’on allait les vendre”, décrit Souhaila , soulignant les difficultés qu’elle a pu rencontrer.

Des risques pour les patient·es

Régulièrement, en particulier pendant le Covid-19, Selma a eu énormément de difficultés à obtenir tous les médicaments qu’elle est censée prendre, ce qui n’est pas sans conséquence. “Quand je prends mon traitement complet, j'ai bonne mine, je me sens en forme. Avec un traitement incomplet, ma paupière tombe, mon œil s’ouvre difficilement et est fatigué (...) C'est comme si j’étais cassée, je sens mon corps qui n'est plus comme d'habitude”.

“J’en ai ras le bol, je n'ai pas la totalité de mes médicaments, c'est grave, ils devraient me respecter !”, s'exclame-t-elle.

"Onusida incite les personnes à prendre leurs médicaments à temps, à ne pas arrêter le traitement et en même temps on se retrouve avec des ruptures de stocks”, souligne Souhaila Bensaid.

D’après cette dernière, ces ruptures de stocks augmentent les cas de résistances. "Il n’y a jamais eu autant de ruptures de stock qu’aujourd’hui. La qualité de la prise en charge s’est détériorée. Le VIH n’est pas une priorité politique", estime-t-elle.

“Vu la fréquence de ces ruptures, je m’approvisionne à l’étranger”, confirme Samir qui a découvert sa séropositivité en 2013. Aujourd’hui, sa charge virale est indétectable et il n’est plus contagieux. Mais Samir reste prudent et inquiet. En France, il a acheté son traitement en double grâce à “des contacts privés, [à qui il] envoie l'ordonnance”.

Mais cela a un coût : un mois de traitement lui coûte 900 dinars et Samir en achète pour au moins trois mois. Lors de la période de confinement de 2020, “je me suis retrouvé à prendre des médicaments périmés de trois, quatre mois”. Rassurant, le docteur Mohamed Chakroun, assure que “quelques soient les médicaments, il y a une marge de sécurité après la date de péremption de trois mois et n'expose pas à un risque”.

À qui la faute ?

D’après Souhaila Bensaid, les ruptures de stock ont commencé en 2015. Cette année-là, le ministre de la Santé, Saïd Aïdi est censé signer un accord-cadre avec le Fonds mondial. Cela n’a finalement été fait que deux ans plus tard. Ce manquement a bloqué les fonds qui financent une grande partie de la riposte au VIH et notamment l'approvisionnement des traitements.

Cette situation a empiré avec la pandémie. D’après Mohamed Chakroun, cela a commencé à s’améliorer début 2021. Mais Souhaila Bensaid souligne que des médicaments sont encore indisponibles, notamment un traitement antirétroviral pédiatrique.

“Il y a des blocages politiques qui retardent les choses de six mois, voire un an”, constate-elle amèrement.

Le programme national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles (le PNLS/IST) est géré par la Direction des soins de santé de base au ministère de la Santé. C’est le coordinateur de ce programme qui effectue les commandes des médicaments. La nomination en décembre 2019 d'un nouveau coordinateur - Faouzi Abid - à ce poste a suscité beaucoup d’espoir.

“Faouzi Abid a fourni des efforts, il a contacté les fournisseurs, il a contacté les partenaires locaux. Il raccourcit les étapes administratives pour améliorer la réception de ces commandes", estime Mohamed Chakroun. “Le coordinateur, le Dr Abid, a trouvé un héritage catastrophique sur la gestion sur le plan national”, affirme de son côté Samir.

Interrogé par inkyfada, Faouzi Abid explique avoir en effet constaté des dysfonctionnements. “Je n'ai pas trouvé un stock de sécurité des médicaments antirétroviraux”, donne-t-il à titre d’exemple. “Les besoins sont mal estimés et il n’y a pas eu une bonne gestion, ni un bon suivi des supervisions”.

“Il y a des ruptures de stock tout le temps en Tunisie. Ce n'est pas spécifique au VIH, c'est dû à la faiblesse de notre processus d'approvisionnement, la lourdeur administrative qui existe, etc. De plus, le nombre de malades n'est pas conséquent, ce sont donc des commandes de petite taille. Mais cela n'excuse pas l'existence de ruptures de stocks pour les personnes qui vivent avec le VIH, comme il n'y a aucune excuse pour qu'il y ait des ruptures de stock en général”, analyse Zied Mhirsi, spécialiste en santé publique.

La crise du Covid, qui a limité l’obtention des médicaments, a mis en lumière cette mauvaise gestion des stocks. "L'expérience me dit qu'il faut surestimer les besoins et il faut également avoir un stock de réserve de 6 mois minimum, certains pays ont des stocks de 9 mois. Nous, (...) dans le meilleurs des cas, on a un stock entre 3 et 6 mois : c'est un stock fragile”, ajoute le coordinateur.

La situation politique de ces derniers mois ne facilite pas la situation. “L'État tunisien est en faillite, l'État n’a plus d’argent et la gestion du Covid est davantage une priorité et a concentré tous les efforts”, estime Samir.

Sur le même sujet

Un protocole thérapeutique à la traîne

En plus des dysfonctionnements liés aux stocks de médicaments, de nombreuses personnes pointent le retard de la Tunisie dans les traitements qu'elles propose. “La Tunisie est très en retard par rapport à plusieurs pays”, reconnaît Mohamed Chakroun qui a été engagé comme consultant pour superviser la mise à jour du protocole thérapeutique au ministère de la Santé.

Pendant plusieurs années, le poste qu’occupe Mohamed Chakroun est resté vacant. Sans intermédiaire pour discuter de nouveaux protocoles avec l’OMS, de graves retards dans la mise en place de nouveaux traitements sont survenus. “La Tunisie est à la traîne ! On ne change pas les protocoles thérapeutiques dès qu'il y a une avancée scientifique car on met plusieurs années pour se mettre à la page, à chaque fois”, explique Zied Mhirsi.

De son côté, Selma suit de très près “l’actualité pharmaceutique” dans le monde et déplore ce retard pris par son pays.

“Si le ministère de la Santé ou l’OMS accéléraient l'adoption de nouvelles générations de médicaments, plein de personnes verraient leur qualité de vie s'améliorer. Ils n'ont pas conscience que ce sont des vies qui dépendent de ces médicaments”, s'impatiente-t-elle.

Fin 2020, de nouveaux protocoles thérapeutiques ont enfin été validés afin de fournir aux patient·es des traitements moins contraignants et plus efficaces, notamment à travers le médicament “Dolutégravir”. Malgré cette avancée, l’arrivée des nouveaux médicaments "a encore été retardée et ça commence à être embêtant car ce traitement est censé résoudre beaucoup de problèmes", témoigne Samir.

Le traitement actuel cause en effet de nombreux effets secondaires qui sont difficiles à supporter. “J’ai des hallucinations et j’entends ma circulation sanguine dans mes oreilles. Je ne peux plus bouger mes mains, ni mes jambes, je ne peux pas me lever. Il est conseillé de le prendre au coucher car il est impossible de rester debout. Voilà maintenant un an que je prends le médicament et ces symptômes sont toujours là", décrit Hayat, le visage creusé.

Ses deux enfants, également séropositifs, semblent mieux supporter les médicaments. “ ils sont habitués mais dès qu'ils font des efforts, dès qu'ils jouent, ils sont un peu assommés par les médicaments", décrit-elle.

Wassila, âgée de 33 ans, décrit également les effets de ces médicaments sur elle. “Je deviens plus nerveuse, je ne supporte aucun bruit et je ne supporte pas la lumière quand je sors (...). Je n'ai pas d'appétit et je n'arrive pas à dormir, mon corps me fait mal.”

Vu les effets, la jeune femme a demandé à sa docteure de changer de traitement : “elle m'a répondu qu’il n'y avait pas d’autre traitement car c'est en rupture de stock”, témoigne Wassila. Compte tenu des effets secondaires insupportables et l’absence d’alternatives, Wassila a décidé, seule et sans approbation médicale, d’adapter son traitement en le prenant une semaine sur deux.

Une stigmatisation douloureuse

Malgré l’impact du traitement, la plupart des personnes qui témoignent insistent avant tout sur la stigmatisation qui rythment leur quotidien. Toutes et tous abondent de récits émanant notamment de certains membres du personnel soignant.

Samir a consulté un médecin en dehors des structures hospitalières, “il n’était pas humain, il me traitait comme si j’ai fait quelque chose de mal”. À cette période, Samir n’acceptait pas son statut sérologique : “j’étais furieux contre moi-même". Lorsqu'il constate que le médicament de Samir est en rupture de stock, le médecin lui dit de "se débrouiller pour le ramener de l'étranger".

"Ce n’est pas moi qui ai eu des relations hors-norme”, lance le docteur.

Sur le même sujet

Pendant son accouchement, Hayat raconte que “le médecin est venue avec une feuille avec écrit VIH, en rose” pour l’accrocher sur son lit.

Terrifiée à l’idée que sa belle-famille apprenne son statut sérologique, la trentenaire sort en pleurs de sa chambre et menace le personnel de quitter l’établissement, “Dans mon entourage, il n’y qu’une ou deux personnes au courant, pas plus”, précise Hayat. Face à sa réaction et ses menaces, ils finissent par retirer la pancarte.

Pour Souhaila Bensaid, ce sentiment de rejet - en particulier de la part du personnel médical - pousse des patient·es à fuir le circuit hospitalier. C’est ce qu’elle appelle “les perdu·es de vue”. La militante insiste sur la nécessité de sensibiliser la population.

“Une personne qui a une charge virale indétectable, elle ne transmet pas le virus. Le personnel de santé et toute la population doivent le savoir. Surtout que cela fait partie de la prévention : on s’est rendu compte que les stigmatisations et les discriminations influencent le rapport au traitement des personnes vivant avec le VIH. C’est essentiel !”, martèle-t-elle.