La jeune femme fait partie des dizaines de milliers de diplômé·es de la formation professionnelle. Depuis plusieurs années, ils et elles sont de moins en moins nombreux·ses à finir leur cursus. En 2013, un·e étudiant·e sur trois abandonnait ses études en milieu de formation. Entre 2010 et 2017, le nombre de diplômé·es a été divisé par deux, alors même que le nombre d’inscrit·es ne diminue pas.

1% du budget national est consacré à la formation professionnelle

“Contrairement aux idées répandues, la formation professionnelle inclut peu d’aspects pratiques”, dénonce Shahyn, étudiant en BTS de maintenance biomédicale. “J’ai étudié dans les deux plus grands centres en Tunisie : soit le matériel ne fonctionne pas ou alors une cinquantaine d’étudiants doivent se le partager”, affirme-t-il. Le jeune homme estime que sa formation, trop théorique, est peu applicable sur le terrain, où le manque de moyens règne.

“Pendant les stages à l'hôpital, on apprend surtout comment se débrouiller sans le matériel”, ironise-t-il.

De nombreux appareils mentionnés au cours de l’enseignement ne sont disponibles ni dans les centres, ni dans les stages en hôpital public.

Ichraf Meddeb, qui enseigne dans un collège technique à Tunis depuis une dizaine d’années, se plaint également du manque de matériel. Elle raconte que de nombreux équipements nécessaires à la formation ont été saisis par le gouvernement il y a quelques années pour l’ouverture d’un centre étatique, sans que ces machines ne soient remplacées. “Aujourd’hui, les élèves n'ont plus aucun équipement, à part quelques appareils de couture”, déplore-t-elle.

L’enseignement professionnel délivre une multitude de diplômes et de certificats, accessibles à différentes étapes du parcours scolaire, avec une grande diversité de spécialisations. Les certificats sont destinés à réinsérer les élèves en décrochage scolaire, tandis que les diplômes accueillent celles et ceux ayant complété la neuvième année de l'enseignement de base. Mais la formation professionnelle initiale reste sous-financée et son coût ne représente que 1% du budget national, contre plus de 15% pour la filière générale.

Les fonds perçus par le Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi servent essentiellement à payer les employés (72%) et à faire fonctionner les centres. Seule une part minime - 0,1% de ce budget - est réservée à l’investissement.

Ainsi, la mise en place de nouveaux projets dépend surtout des bailleurs internationaux, en raison des “moyens limités de l’Etat”, selon Abdellatif Abbassi, directeur régional de la formation professionnelle à Sidi Bouzid. Il donne l’exemple d’un nouveau centre spécialisé en agroalimentaire en construction à Sidi Bouzid, financé par le Fonds saoudien pour le Développement.

De plus en plus de décrocheur·ses

Un tiers des étudiant·es en formation professionnelle initiale abandonnent en cours de route, selon une enquête datant de 2013. De nombreuses raisons sont évoquées pour expliquer ce taux de décrochage très élevé et qui a sans doute augmenté depuis.

Une des raisons principales est liée à la localisation des centres. Shahyn, originaire de Kasserine, a pu obtenir l’aide de son entourage pour trouver un logement sur Tunis et choisir son centre de formation. Ses camarades venant d’autres gouvernorats ont néanmoins eu de nombreuses difficultés. “Les logements fournis par les centres sont dans un très mauvais état. Dans les foyers universitaires, il y a 2 ou 3 étudiant·es par chambre. Nous, on est au minimum 4.”, décrit-il. De plus, selon cet étudiant, ces foyers sont très éloignés du centre, avec très peu de transport dispensé.

Les étudiant·es d’autres régions se retrouvent souvent obligé·es de poursuivre des formations dans les grandes villes, notamment la capitale, en raison de l’absence de certaines spécialités dans leurs régions d’origine. Le gouvernorat de Sidi Bouzid par exemple ne propose aucune formation au niveau BTS. Rien qu’à Monastir, la moitié des élèves en formation professionnelle proviennent d’un autre gouvernorat. À ces conditions d’hébergement qui peuvent les pousser à abandonner leur formation, s’ajoutent des stages souvent décrits comme pénibles.

“J’ai passé les deux premiers mois à essuyer des verres, huit heures chaque jour”, souligne Yosra. Les stages, qui représentent la moitié de sa formation en alternance, lui accordent en effet très peu de responsabilités. Shahyn et Yosra évoquent de grandes chances d’exploitation, avec de longues heures de travail dur et peu rémunéré (environ 100 à 150 dinars par mois). Or, la rémunération est un facteur déterminant pour de nombreux étudiant·es issu·es de familles défavorisées et les quelques bourses disponibles sont d’un montant dérisoire entre : 35 à 60 dinars par mois, selon plusieurs responsables interrogés.

Ainsi, le décrochage s’explique surtout par des facteurs socio-économiques : la moitié des décrocheur·ses ont un père ouvrier et viennent en majorité de familles composées de 5 à 6 membres (chiffre plus élevé que la moyenne nationale de 4).

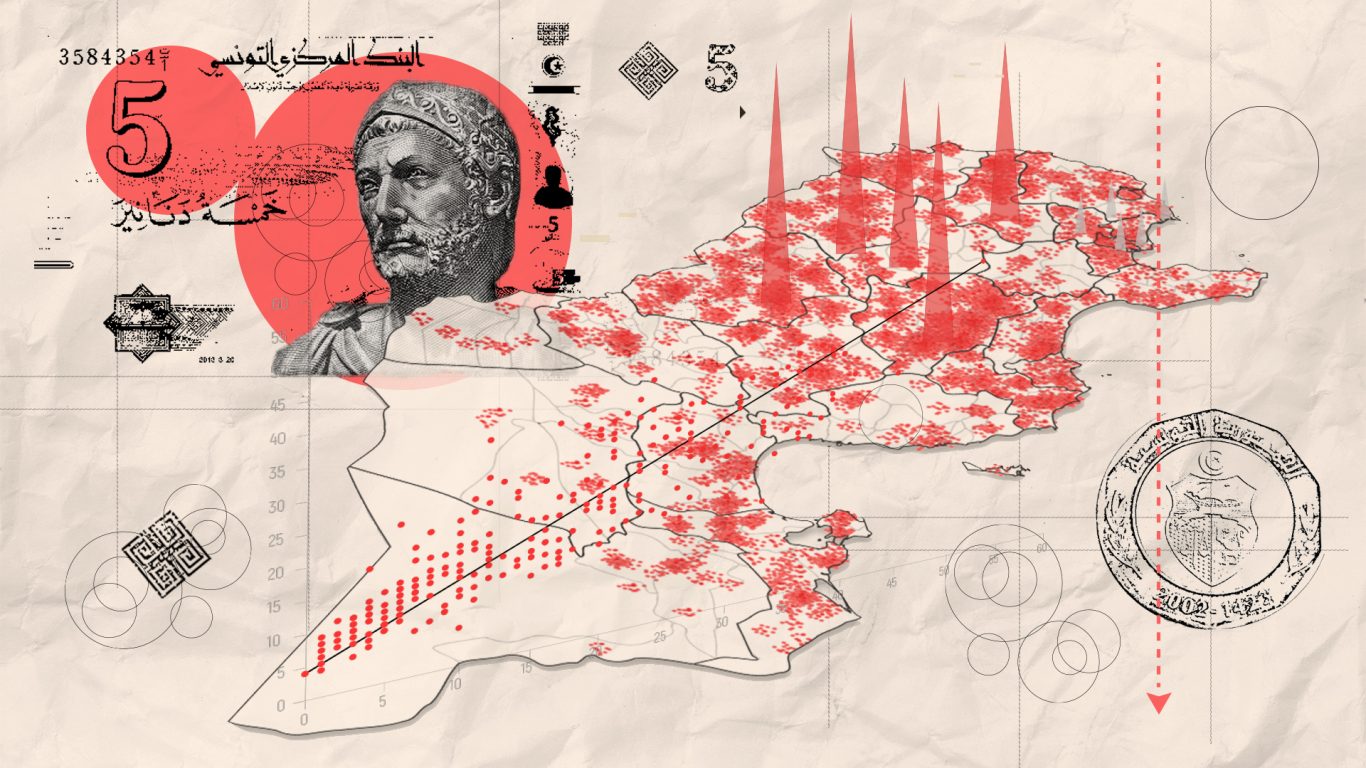

Certaines régions sont plus touchées que d’autres. À Tataouine par exemple, un élève sur deux décroche de la formation professionnelle, contre seulement un sur six à Mahdia.

Sur le même sujet

Taux de décrochage de la filière de la formation professionnelle selon les gouvernorats

Selon Ichraf Meddeb, le taux élevé de décrochage scolaire au sein des centres est aussi lié au manque d’orientation. “Les élèves sont amené·es à faire des choix de carrière de façon arbitraire. (...) La plupart sont très mal orientés et il n’y a aucun conseiller pour les aider”, reproche-t-elle. L’insatisfaction générale liée à la formation professionnelle s’associe à une stigmatisation sociale et une orientation quasi-absente, qui repoussent d’autant plus les élèves.

Sur le même sujet

Une filière mal vue

“Avec un BTP, on te méprise, même si ça équivaut à un bac”, dénonce Meriam, étudiante aujourd’hui en BTS marketing et multimédia. La jeune femme a particulièrement été affectée par le regard extérieur dénigrant face à sa formation. Shahyn ressentait aussi un mépris venant même des formateur·trices et des employé·es du centre.

“Ils insinuaient qu’on était nuls, qu’on avait choisi ce parcours seulement parce qu’on avait raté nos études. Ils utilisaient ça pour nous mettre la pression”, révèle-t-il.

Ces étudiant·es soulignent le manque d’orientation vers ces filières, perçues comme étant des solutions de secours.

C’est par exemple le cas de Yosra qui s’est désintéressée de ses études après la neuvième année de l'enseignement de base. Aucun·e professeur·e ni membre de l’administration ne cherche alors à la conseiller ou à l’orienter vers l’enseignement professionnel. Après deux redoublements, elle est renvoyée du lycée et elle finit par s’intéresser par elle-même à la filière professionnelle. “Je voulais découvrir un savoir-faire. Je suis donc allée voir les formations proposées par le centre le plus proche”, raconte-t-elle. Le directeur du centre l’encourage à se spécialiser en hôtellerie et restauration. En se renseignant, elle apprécie l’aspect contact humain du métier, et obtient un CAP, puis un BTP dans ce domaine.

Shahyn quant à lui redouble une seule fois l’année de son baccalauréat, avant de se diriger vers un centre de formation. Le jeune homme explique qu’il a choisi sa spécialisation grâce à un ami de son père, qui travaillait dans un centre de formation à Tunis. Meriam a un parcours similaire : elle ne parvient pas à avoir son bac deux fois de suite et décide de poursuivre un BTP en réseaux.

Ce type de parcours est extrêmement commun parmi les élèves de la formation professionnelle, qui s’inscrivent “plus comme une dernière chance, et non par réelle envie (...). Les rares qui viennent par envie ont souvent une success story familiale, un père ou un oncle dans le domaine etc.", décrit l’enseignante Ichraf Meddeb.

Le manque de représentation médiatique positive permettrait d’expliquer en partie cette stigmatisation, selon Faten Adsi Bnina, directrice du bureau de l’Information et de la Communication à l’Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle. “Le discours médiatique ne mentionne pas ces filières comme faisant partie d’un réel projet professionnel”, critique-t-elle. Pourtant, ces parcours méprisés restent très demandés sur le marché du travail.

Des profils recherchés sur le marché de l’emploi

En 2015, une enquête du BIT (Bureau International du Travail, au sein de l'Organisation Internationale du Travail OIT) révèle que 31 % des entreprises tunisiennes ont une pénurie de personnel qualifié, notamment dans l’industrie. Ainsi, sur les cinq postes jugés les plus difficiles à pourvoir en raison du manque de candidat·es, quatre concernent la formation professionnelle.

Ainsi ces filières délaissées restent très demandées sur le marché du travail. Pourtant, le taux de chômage parmi les diplômé·es du secteur, reste élevé avec un taux atteignant les 29,7%, à peu près équivalent aux diplômé·es de filières générales.

Il est deux fois plus important chez les femmes qui connaissent un taux de chômage de 45,5% contre 21,8% chez les hommes

Sur le même sujet

Aucune donnée n’est disponible concernant l’employabilité par région. Or, la demande du marché du travail diffère énormément selon les spécificités locales. Pourtant, les gouvernorats n’ont aucune autonomie en ce qui concerne le choix de leurs programmes ou de leurs partenaires financiers. À ce sujet, Abdellatif Abbassi explique que sa direction “ne peut pas en tant que direction régionale prendre des initiatives par rapport aux partenaires financiers et bailleurs de fonds. Il faut avoir l’accord de Tunis”. Il se déclare en faveur de plus de décentralisation.

Un élève récupère des équipements dans un atelier de formation spécialisé en soudure.

Des réformes inefficaces

Les gouvernements successifs semblent conscients de la nécessité d’accorder plus d’importance à ces filières, au vu des tentatives de réformes du système d’enseignement technique et professionnel, La formation professionnelle se développe dans les années 1990 face au besoin pour le pays de s’adapter au marché du travail, déjà sur-approvisionné par les diplômes universitaires.

En 2008, la promulgation de la loi visant à réorganiser la formation professionnelle, en ajoutant la certification et en créant des lycées techniques, donne un regain à cette filière qui voit son nombre d’inscrit·es augmenter. Pour l’enseignante Ichraf Meddeb, cela prouve que “ni les parents ni les étudiant··es ne refusent l’enseignement technique, quand il y a des débouchés, des options intéressantes”.

Mais cet élan n’a pas continué au cours des années suivantes, malgré les promesses de l’État. “Mieux intégrer les EFP (établissements de formation professionnelle) dans l’ensemble du système éducatif” est affirmé comme étant une priorité dans la Stratégie nationale de formation professionnelle (2014-2018).

Aujourd’hui, entre le manque de financement, la croissance du taux de décrochage, et des réformes incomplètes, l’enseignement technique et professionnel semble délaissé, malgré le fait que ces filières restent très prisées sur le marché du travail. Ces manquements illustrent, comme l’affirme Ichraf Meddeb, que "l'intérêt des élèves n’est absolument pas placé au cœur du système éducatif.”