Quelles ont été les principales réformes judiciaires au cours des cinq dernières années ?

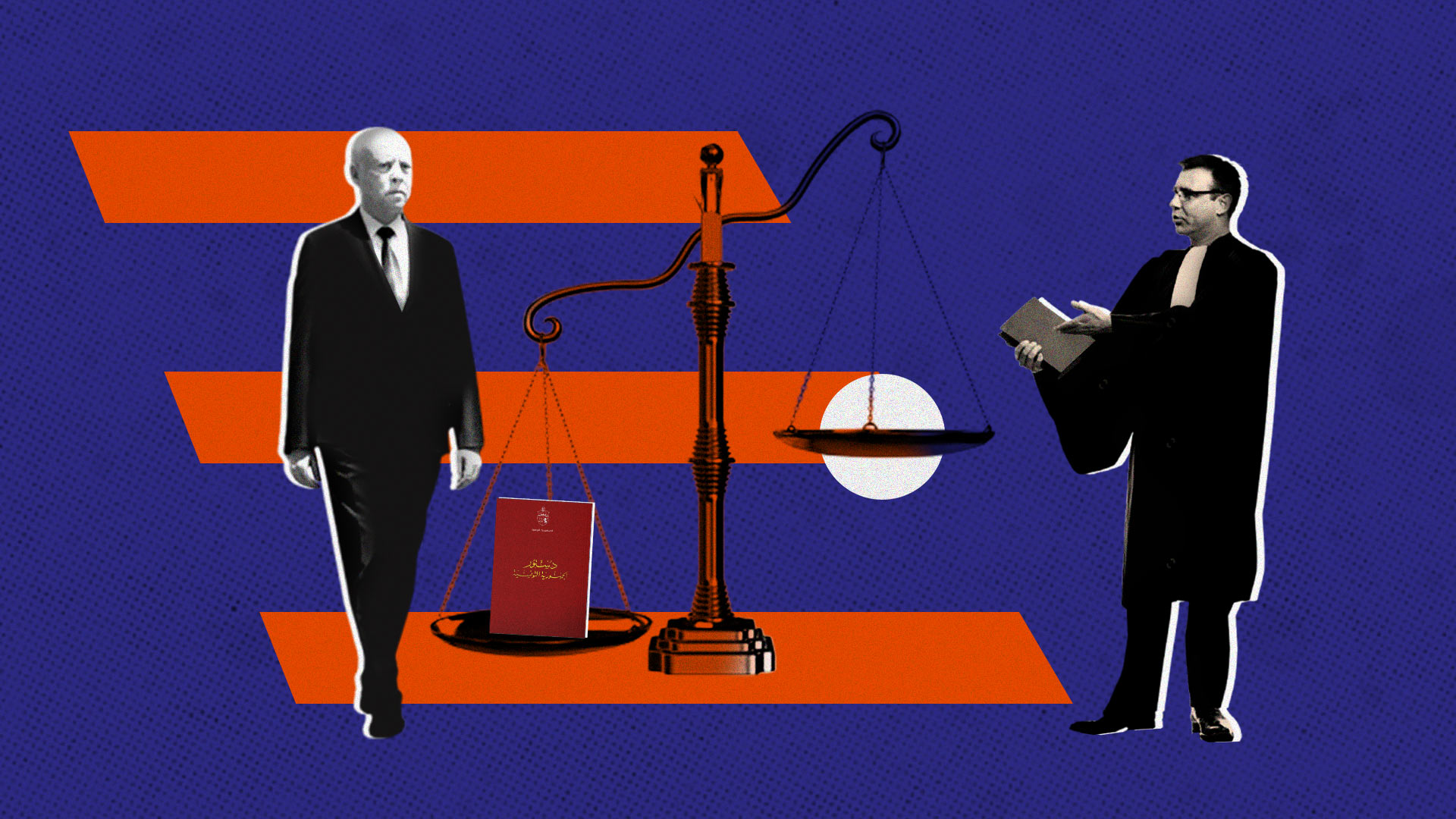

Depuis son élection en octobre 2019, Kaïs Saïed a engagé plusieurs réformes dans le domaine de la justice, promouvant l'indépendance judiciaire et la lutte contre la corruption. En 2020, il crée une commission d'enquête pour traiter des affaires de corruption au sein de son gouvernement, tandis qu'en 2021, il critique le système judiciaire, soulevant des tensions avec les magistrat·es.

À partir du 25 juillet 2021, l'annonce de l'état d'exception transforme le paysage politique et judiciaire en Tunisie. Saied prend le contrôle du parquet et, dès le lendemain, révoque Hasna Ben Slimane, alors ministre de la Justice par intérim. Sa première cible : le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), garant de l’autonomie du pouvoir judiciaire. Le 19 janvier suivant, un décret présidentiel modifiant la loi n°2016-34 et supprimant les primes et les avantages des membres du Conseil, est publié.

Moins de trois semaines plus tard, lors d'une allocution nocturne depuis le ministère de l'Intérieur, Kaïs Saïed annonce la dissolution du CSM. "Que ce Conseil se considère désormais comme appartenant au passé", déclare-t-il. Les forces de sécurité bouclent le siège du CSM, empêchant l’accès à son personnel qui dénonce "une atteinte à la Constitution et aux garanties d’indépendance de la justice."

Le 12 février 2022, la publication du décret-loi n°2022-11 entérine la suppression du CSM, en le remplaçant par un nouvel organe : le Conseil supérieur provisoire de la magistrature, entré en fonction trois jours après. Contrairement à son prédécesseur, ce Conseil provisoire se trouve bien plus subordonné à l’autorité de l’exécutif.

Là où l’ancien CSM comptait deux tiers de membres élu·es par leurs pair·es, le Conseil provisoire est composé de 21 magistrat·es, tous·tes nommé·es, dont neuf sont choisi·es directement par le président. "Le contrôle de l’exécutif sur la composition du Conseil provisoire est presque absolu", résume Said Benarbia, directeur exécutif de la Commission internationale de juristes (ICJ).

"Le mécanisme électoral garantissant la représentation des différents grades de la magistrature a disparu", déplore Youssef Bouzakher, ancien président du CSM.

Mais la réforme du système judiciaire ne s’arrête pas là. Le 1er juin 2022, le décret-loi n°2022-35 accorde à Kaïs Saïed une prérogative sans précédent dans l’histoire de la Tunisie : la capacité de révoquer, par simple décret présidentiel, n’importe quel·le magistrat·e. Le même jour, le président en fait usage pour limoger 57 juges, qu’il accuse d’obstruction d’enquêtes liées au terrorisme et à la corruption financière. “Il y a un retard et une réticence délibérée à ouvrir ces dossiers, bien qu’ils soient complets. Cette situation ne peut plus durer”, justifie Saïed.

Ces réformes s’inscrivent dans une vision plus large de restructuration judiciaire, portée par le président qui affirme avoir "donné de nombreuses occasions et lancé plusieurs avertissements pour que la justice se purifie elle-même". Pour lui, la lutte contre la corruption et les abus de pouvoir ne peut se faire "sans une purge complète du système judiciaire".

La restructuration du système judiciaire est officialisée avec l’adoption de la nouvelle Constitution, par référendum, le 25 juillet 2022. Celle-ci redéfinit la magistrature comme une “fonction indépendante exercée par des magistrats qui sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi”. Le texte remplace le chapitre “Du pouvoir judiciaire” par “De la fonction judiciaire”, sans mentionner son rôle dans “l’instauration de la justice, la suprématie de la Constitution, la souveraineté de la loi et la protection des droits et libertés”, comme le disposait l’article 102 de la Constitution de 2014. Selon Rabeh Khraifi, professeur de droit constitutionnel, cette modification “traduit une vision différente de la justice qui remet en question le principe même de ‘séparation des trois pouvoirs’”.

“Le pouvoir ne peut être remplacé par une fonction compte tenu du fait que celle-ci serait, alors, soumise aux recommandations et aux volontés du ministère de tutelle, ce qui la priverait de la capacité de contrôler l'exécutif et de lui demander des comptes”, déclare Mehdi Elleuch, chercheur en droit.

Ce changement du statut de la justice n’est pas inattendu, puisque le président Kaïs Saïed a plusieurs fois exprimé sa conviction que la justice “est un service public, indépendant des autres pouvoirs, mais qui ne doit pas devenir un pouvoir à part entière, au sein de l'État, séparé de celui-ci”.

Sur le même sujet

Cependant, selon un rapport d'Amnesty International, "la Constitution de 2022 ne respecte pas les normes internationales relatives à l’indépendance de la magistrature." Les Principes fondamentaux des Nations unies sur l’indépendance de la magistrature soulignent que celle-ci "doit être garantie par l’État et inscrite dans la Constitution ou la législation nationale."

Ces réformes soulèvent des préoccupations concernant l'indépendance de la justice et l'autoritarisme croissant de Kaïs Saïed. Dans un appel publié en mai 2023 et signé par plusieurs acteurs de la société civile, Human Rights Watch met en avant que face aux menaces voilées qui pèsent sur elle et aux révocations arbitraires des magistrats, "la justice tunisienne ne peut plus, aujourd’hui, pleinement remplir son rôle de garante des libertés et droits fondamentaux.”

Sur le même sujet

Quels ont été les défis en matière de justice pendant la période électorale ?

Avec un taux de participation de 28,8 %, les élections présidentielles du 6 octobre se soldent par la réélection de Kaïs Saïed, qui remporte, avec 90,7% des suffrages, une large victoire face à ses deux concurrents

Cette élection fait suite à un processus de candidature qui a débuté deux mois auparavant, lorsque 17 candidatures ont été soumises à l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE). Après examen, seules trois ont été retenues dans la liste préliminaire : Kaïs Saïed, le président sortant, Zouhair Maghzaoui, secrétaire général du Mouvement du peuple, et Ayachi Zammel, fondateur du parti Azimoun. Ce dernier a été arrêté, le 2 septembre, et condamné par la Chambre pénale du Tribunal de première instance de Siliana à 19 ans et deux mois de prison cumulés pour des faits de falsification de parrainages.

Suite à cette décision, six recours ont été déposés auprès du Tribunal administratif, chargé des contentieux relatifs aux candidatures aux élections. Bien que ces recours aient été initialement rejetés, de nouveaux recours ont suivi le 22 août.

Dans un communiqué publié, une semaine plus tard, le Tribunal administratif donne suite favorable aux procédures d’appel de Imed Daimi, Mondher Zenaidi et Abdellatif Mekki, annulant “la décision contestée de l’Instance compétente et validant la candidature des requérants à l’élection présidentielle”.

Le communiqué précise également que cette décision est “définitive et insusceptible de tout recours, conformément aux dispositions de la loi électorale”.

Parmi les raisons invoquées, le Tribunal a jugé obsolète l’exigence de fournir un extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) dans le dossier de candidature. Selon le Tribunal, “l’Instance a introduit une nouvelle condition qui n’est pas stipulée par la loi électorale”.

Les textes de loi relatifs aux règles et procédures de candidature à l’élection présidentielle “n’exigent pas que le candidat à l’élection soumette un extrait du casier judiciaire avec son dossier de candidature”.

De plus, indépendamment de la légitimité de l’exigence du bulletin n°3 dans le dossier de candidature, le Tribunal administratif souligne que, étant donné que le requérant a démontré avoir entrepris des démarches pour obtenir le document requis, “le fait que les services administratifs concernés n’aient pas répondu à sa demande”, le place dans une situation “dont il ne saurait en aucun cas responsable, d’autant plus que le document demandé est détenu par une autorité administrative”.

Sur le même sujet

Dès lors, un conflit éclate entre les deux institutions : lors de l’annonce des candidats officiels pour les élections, l’ISIE omet de mentionner les noms validés par le Tribunal. Seuls Kaïs Saïed, Ayachi Zammel et Zouhair Maghzaoui, dont les dossiers avaient été approuvés le 10 août, figurent parmi les candidats retenus pour l’élection présidentielle.

Dans un intervalle de 24 heures, les deux institutions échangent une série de déclarations et de communiqués. Le 2 septembre, Farouk Bouasker, président de l’Instance, indique lors d’une conférence de presse, qu’il n’avait pas été possible de consulter les arrêts de l’Assemblée générale du Tribunal administratif dans les 48 heures suivant leur annonce, malgré la demande de l’ISIE. En réponse, le Tribunal précise qu’il avait notifié, le même jour, les copies annulant les décisions de l’Instance, rappelant “qu’il a successivement, dès l’annonce des jugements, délivré un certificat attestant desdits jugements aux deux parties en litige, conformément aux disposition de l’article 24 de la décision n° 2014-18 de l’Instance”.

L’ISIE réagit rapidement en annonçant avoir reçu par courrier électronique, lundi à 21 heures, les trois jugements rendus par le Tribunal administratif. “ Cela s’est produit après la tenue du Conseil de l’Instance et la validation de la liste définitive des candidats retenues pour l’élection présidentielle.” Selon l'Instance, la réception de ces jugements est survenue après la conclusion du Conseil et l'approbation de la liste finale des candidats. Elle a précisé que le Tribunal Administratif avait dépassé le délai de 48 heures prescrit par l'article 47 de la loi électorale.

Ce bras de fer se solde, le 28 septembre, par l’adoption, in extremis, d’un projet de loi visant à limiter les prérogatives du Tribunal administratif. Le député Youssef Tarchoun, à l’initiative du texte avec 33 autres député·es, propose de transférer les compétences de l'examen des contentieux relatifs aux élections présidentielles du Tribunal administratif vers l’ordre judiciaire (Cour d’appel et Cour de cassation de Tunis). Selon lui, “Quand des institutions de l’état (...), deviennent des outils aux mains de mouvements politiques pour atteindre leur but, l’assemblée doit réagir”.

Le lendemain, Kaïs Saïed reçoit le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbala, afin de saluer “la position responsable et patriotique” du Parlement et de leur transmettre “ses salutations sincères pour avoir perçu les menaces pensantes sur notre cher pays”.

L'amendement de la loi électorale s'applique à tous les litiges liés aux élections présidentielles, qu'ils soient déjà résolus ou encore en cours à la date de son adoption. Par conséquent, les trois candidats validés par le Tribunal perdent leur légitimité dans la course à la présidentielle. Cette décision a provoqué de vives réactions, tant chez les partis et organisations de la société civile en Tunisie que parmi les acteurs du système judiciaire tunisien.

“Avant le 14 janvier, une partie des litiges concernant les listes électorales relevait de l’ordre judiciaire, mais il est absurde de se référer aux élections d’avant la révolution. Après le 14 janvier, le litige électoral est devenu exclusivement de la compétence du tribunal administratif.” - Ahmed Souab, ancien juge administratif

De plus, le Conseil supérieur provisoire de la magistrature a rejeté cet amendement, affirmant que ses dispositions vont à l'encontre de l'autorité des jugements rendus par le Tribunal administratif sur les litiges en cours concernant les élections présidentielles. Cette situation, selon le Conseil, compromet la confiance légitime dans le système judiciaire et l'intégrité de ses décisions.