C’est la deuxième fois que I passe cet examen. “La dernière fois, il y avait 1300 candidats, et 280 places. Je suis passée à 0,45 points de la dernière moyenne”, se souvient-elle. Pour la jeune femme, la session de décembre dernier était celle de la dernière chance : en cas d’échec, elle envisageait une réorientation totale dans le domaine de la littérature.

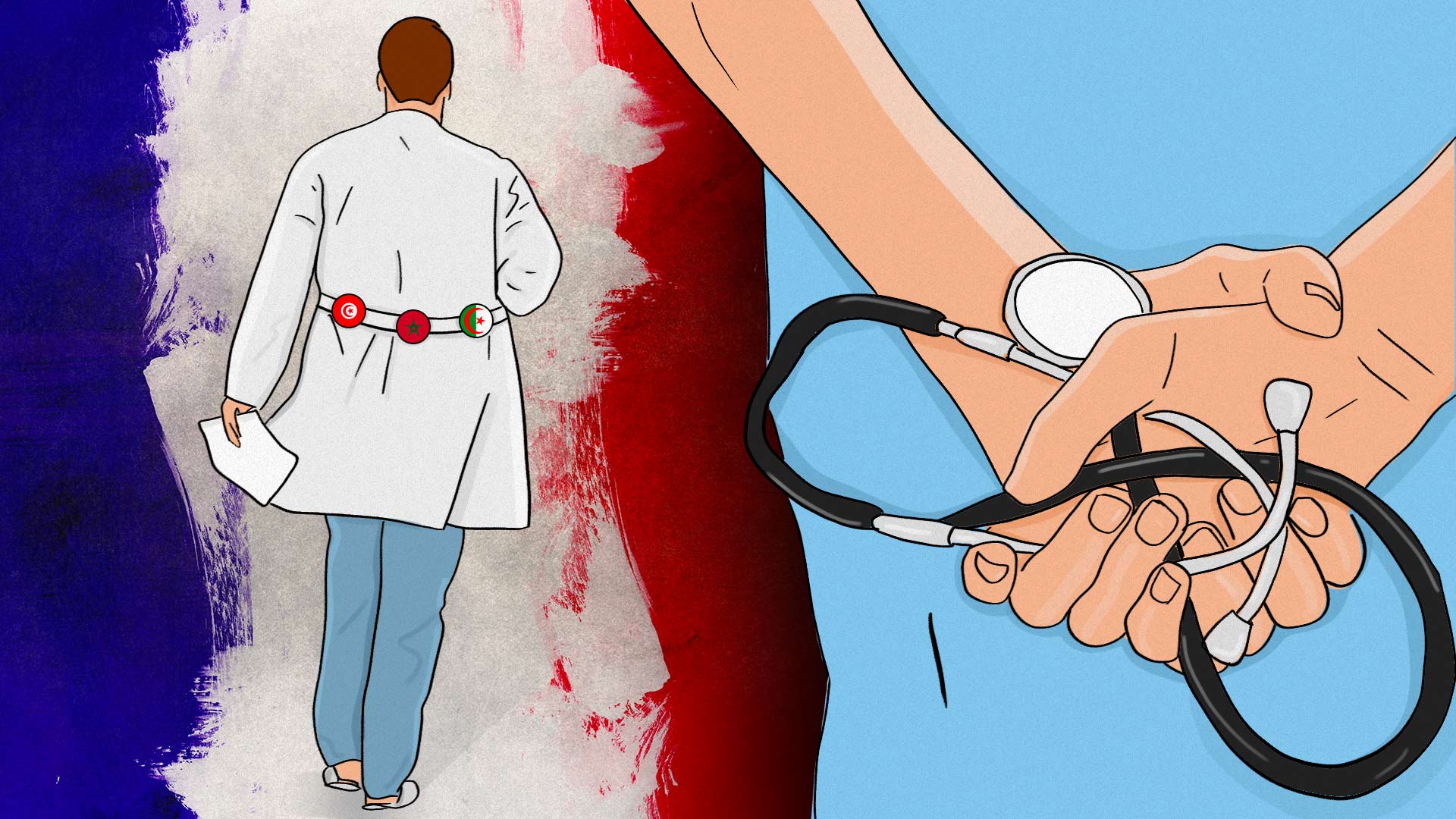

Ces EVC, obligatoires pour toutes les personnes diplômées à l’extérieur de l’Union Européenne et souhaitant exercer en France, sont en effet un véritable concours, connu pour sa difficulté. Les Tunisien·nes, qui détiennent pourtant le meilleur taux de succès, sont plus de la moitié à y échouer.

Mais les EVC ne marquent que le début du chemin. Les lauréat·es doivent ensuite exercer pendant deux ans dans un service correspondant à leur spécialité avant de passer un dernier examen devant une commission d’autorisation d’exercice.

Si ce long processus garantit de sélectionner les meilleur·es, il fournit également à l’hôpital français une main d'œuvre qualifiée, bon marché et prête à renforcer ses effectifs dans des zones peu attractives. “La France a pour l’instant un déficit structurel en termes de nombre de médecins”, explique Philippe Cart, chef de Pôle au centre hospitalier de Charleville-Mézières et président du syndicat des radiologues hospitaliers.

“À travers ce système, on permet aux hôpitaux de fonctionner avec des gens moins bien payés.”

Promotion crash-test

Aussitôt après le résultat des EVC, les lauréat‧es disposent de sept jours pour faire leurs vœux d’affectation. Auparavant, ils et elles pouvaient négocier directement auprès des services leur intégration et leur salaire. Mais une réforme datant de 2020 fait de cette nouvelle promotion la première à expérimenter une formule beaucoup plus rigide : les services disponibles sont à présent sélectionnés à l’avance par décret et l’affectation déterminée en fonction de leurs vœux ainsi que du rang d’arrivée au concours. La rémunération, elle, est désormais fixe. “Avant, on pouvait avoir un très bon salaire en échange d’aller dans un centre situé en désert médical”, explique Selim Khrouf.

Avec la réforme, tous les concerné·es seront payé·es 2 905,25 € par mois durant deux ans. Soit un peu moins de 66% du salaire d’un·e médecin hospitalier·e français·e débutant·e.

Officiellement, cette réforme doit permettre de mieux réguler les parcours d’équivalence et d’éviter les abus, comme l’explique Nefissa Lakhdara, secrétaire générale du SNPADHUE, un syndicat défendant les intérêts des médecins détenteur·trices d’un diplôme obtenu hors de l’Union Européenne. “Auparavant, l’attribution à un service se faisait dans le cadre d’un recrutement de gré à gré, directement entre le praticien et ses responsables. Cela donnait des situations où certains établissements ne tournaient qu’avec des PADHUEs (ndlr : Praticien‧nes à Diplôme Hors Union Européenne)”.

Mounir Bouzgarrou connaît bien les galères de cet ancien système. Aujourd’hui radiologue au CHU de Bordeaux, il est arrivé en France dans les années 90 pour terminer ses études de spécialité. “À l’époque, c’était un peu compliqué”, se souvient-il, “j’étais censé rentrer en Tunisie à la fin de mon diplôme.”

Pour l’éviter, il se fait embaucher comme vacataire dans un service en demande. S'ensuivent 15 ans de navigation à vue, de vacation en vacation, pour une rémunération qu’il qualifie lui-même de “bidon”. “En commençant à 7h30 et en finissant à 19h30, je gagnais 2200 euros. Ma femme [française], praticienne hospitalière en psychiatrie, qui travaillait 2 heures de moins chaque jour, en faisait 4000”, raconte-t-il. Pourtant, d’après la législation, psychiatres et radiologues sont sur la même grille de salaires. Cette période de sa vie lui laisse peu de bons souvenirs : “Tu es mal payé, mal considéré, et en plus exploité”, assure-t-il.

Il n’est pas certain que ces pratiques s’arrêteront avec la nouvelle réforme. Le choix préalable des services disponibles est aussi une manière pour la médecine française de s’assurer que les praticien·nes étranger·es iront là où on en a le plus besoin : dans les établissements mal dotés, les déserts médicaux et les zones urbaines les moins attractives. “Maintenant, les Agences Régionales de Santé enquêtent auprès des hôpitaux pour savoir où sont les besoins”, explique Nefissa Lakhdara.

Ainsi, sur les 40 postes de médecine d’urgence accessibles en Ile-de-France aux lauréat·es de cette nouvelle promotion d’EVC, 27 se situent dans les quatre départements disposant de la densité médicale la plus faible. La ville de Paris, qui détient le plus grand nombre de médecins par habitant en France, n’en offre qu’un seul.

Cette période de transition a des conséquences durables sur l’installation des médecins d’origine étrangère. En 2021, selon le Conseil National de l’Ordre des médecins, si 6,8% des nouveaux et nouvelles inscrit·es à l’Ordre avaient obtenu leur diplôme en dehors de l’Union Européenne, leur proportion montait jusqu’à 40% dans certains départements à faible densité médicale, comme l’Aisne ou la Seine-et-Marne. A l’inverse, les médecins français‧es, qui ne sont pas contraint‧es dans leur installation à l’issue de leurs études, évitent en général ces régions et se concentrent dans les plus attractives : les départements du littoral Atlantique, l’une des zones comptant la plus grande proportion de médecins français‧es, sont aussi ceux où la densité médicale est la plus forte à l’échelle nationale.

Cette faible disponibilité dans les métropoles inquiète I, qui a construit sa vie en région parisienne, où son mari exerce en tant que radiologue. “Si je dois faire le choix énorme de déménager toute ma famille, sachant qu’on a que deux mois entre le résultat et la prise de fonctions, évidemment, ce sera très angoissant”, appréhende-t-elle. La décision est lourde de conséquences : en cas de refus, elle verra sa réussite au concours gommée.

“On est là juste pour bosser”

Les conditions de travail pendant ces deux ans inquiètent également les lauréat·es. “Lors de la mise en place de ce nouveau statut de praticien associé, on a appris qu’il n’y aurait pas de jours de formation prévus”, raconte Nefissa Lakhdara. “Cela nous a surpris, car dans certains cas, les formations sont obligatoires pour pouvoir exercer. Les gens devront peut-être prendre sur leurs congés pour les faire”. Étonnant, pour une période définie par le CNG comme un “parcours de consolidation des compétences”. Pour Selim Khrouf, le constat est clair : “en fait, on est juste là pour bosser”.

Souvent, cette rentabilisation maximum des médecins étranger‧es débute bien avant les EVC. En effet, l’entrée dans le processus d’équivalence ne leur est nécessaire que pour exercer en leurs noms propres, et n’est pas demandée aux stagiaires. Les diplômé·es tunisien·nes utilisent souvent l’opportunité d’un “stage de perfectionnement” pour mettre un premier pied en France. Durant celui-ci, ils constituent une main d'œuvre que certains établissements en difficulté n’hésitent pas à utiliser pour des tâches qui ne correspondent pas à leur niveau d’étude.

Selim Khrouf, qui effectuait le sien au service d’oncologie de l’hôpital de Melun, s’estime chanceux. “Je faisais des activités à mon niveau, mais mon hôpital est une exception, car il est tout petit”, assure-t-il.

Mounir Bouzgarrou confirme : “Si tu vas le week-end dans certains hôpitaux parisiens, tu ne trouves que des praticiens étrangers qui font tourner les urgences”.

Pourtant, malgré l’utilisation intensive des stagiaires étranger·es, l’administration française limite parfois leur installation, comme le raconte Selim Khrouf. “J’avais trouvé un premier stage dans la Drôme, toutes les parties étaient d’accord”, assure-t-il. “Mais sans explication, la préfecture a refusé mon installation, suspendant mes démarches et ma demande de visa jusqu’à ce que j’en trouve un nouveau”.

Autre stigmate : la réforme récente des deux années obligatoires en hôpital à la suite des EVC devait initialement faire porter aux médecins étranger·es le titre de “praticien‧ne associé‧e en intégration”, selon Nefissa Lakhdara. “C’est incroyable, ça aurait été un très mauvais message envoyé à toutes les parties prenantes”, commente-t-elle. “On parle de gens dont le travail d’intégration est déjà fait, qui travaillent et bien souvent ont une famille en France”. Si le titre a finalement été raccourci au profit de “praticien·ne associé·e”, ce symbole alimente un certain sentiment de discrimination, notamment par rapport aux médecins étranger·es originaires de l’Union Européenne. Ces dernier·es bénéficient de procédures bien plus rapides, voire de la possibilité d’exercer après un simple passage en commission. “Pour un médecin polonais ou roumain, même moins bon, c’est possible d’aller le lundi matin au conseil de l’Ordre, et d’être inscrit une semaine après”, affirme ainsi Philippe Cart.

Partir ailleurs ?

Face à ces inégalités, certain·es médecins tunisien·nes délaissent la France comme pays d’émigration. “J’ai beaucoup d’amis qui sont partis en Suisse ou même en Allemagne, alors qu’il y a la barrière de la langue”, raconte I. “Ils étaient prêts à la surmonter, contre la promesse d’une meilleure vie”. La jeune femme évoque les salaires, mais surtout la considération, plus grande selon elle.

“J’ai connu deux professeurs qui ont refusé d’être la roue de secours d’un service français, et qui sont partis aux Etats-Unis”, se souvient Mounir Bouzgarrou. “Depuis, ils ont organisé une réunion pour inciter les médecins du Maghreb à faire leur année de spécialisation là-bas plutôt qu’en France, car on y valorise davantage le mérite”. Le mérite a aussi un coût : pour accéder à des études de spécialité aux Etats-Unis, un·e étranger·e doit au préalable passer deux examens, pour à peu près 1000$ chacun, soit 5705 dinars en tout.

Si la difficulté du parcours d’équivalence pèse sur les choix de destination des médecins tunisien·nes, le France reste tout de même une de leurs destinations préférées. Les chiffres manquent, mais selon une étude menée en 2019 auprès de trois promotions de médecins de famille de la Faculté de médecine de Tunis, elle serait leur second objectif d’émigration, derrière l’Allemagne.

Pour Selim Khrouf, cela s’explique non seulement par l’absence de barrière de langue, puisque les études de médecine sont en français, mais aussi par les réseaux que les étudiant·es possèdent dans les établissements de ce pays. “C’est un système dont on connaît les ficelles", explique t-il, “ceux qui partent ramènent ceux d’après. Quand on part ailleurs, c’est l’aventure, on peut perdre beaucoup de temps”.

Alors, par sécurité, ces jeunes médecins acceptent un certain nombre de sacrifices et de vexations pour obtenir l’équivalence en terrain connu. “On nous dit très clairement : ‘c’est les règles du jeu, soit vous les acceptez et vous venez, soit vous retournez dans votre pays’”, affirme I. “C’est dégueulasse, mais quel choix a-t-on ? Ils savent très bien que chez nous, c’est insupportable, et que le nombre de personnes se présentant augmente.” En effet, en 2012, 592 Tunisien·nes se sont présenté·es aux EVC. En quatre ans, ce nombre a presque doublé, avec 1036 candidat·es en 2016 puis 1375 en 2018.

Pour I, cet exode est une réalité concrète. “Tous mes amis proches, ou du moins ceux qui ont pu partir, sont en France ou en Allemagne”, détaille-t-elle. Selim Khrouf, très attaché à son pays d’origine où il a vécu les événements de la révolution lors de ses années étudiantes, raconte ce qui l’a fait basculer. “Pour moi, c’était une évidence que je voulais exercer en Tunisie, enseigner dans la fac où j’ai moi-même étudié. Mais on se heurte à une vie économique et politique dégradée, et surtout, à la réalité du terrain”, explique-t-il.

Sur le même sujet

I va plus loin : “En Tunisie, les conditions sont celles de la médecine de guerre, on a tous été dégoûtés”. Avec une rémunération qui n'excède pas “4500 dinars” dans le secteur public, selon Selim Khrouf, soit à peine plus que ce qu’ils et elles toucheront en France en tant que stagiaires, le choix de l’émigration est tentant. “Si on nous avait valorisés à la hauteur de nos compétences, on serait resté”, affirme ainsi la jeune femme.

Un bilan partagé par Noureddine Ben Abdallah, secrétaire général du Syndicat des médecins, des médecins dentistes et des pharmaciens de la santé publique, qui appelait à la grève le 25 janvier dernier. Selon lui, plus de 50% des jeunes diplômé‧es tunisien‧nes partiraient à l’étranger. “Ça va poser un grand problème : on a des médecins qui partent à la retraite et ils doivent être remplacés”, explique-t-il.

“Aussi bien les conditions de travail que le recrutement de médecins contractuels, tout ça encourage les gens à partir”, assure-t-il. “Nous, on demande leur titularisation pour qu’ils travaillent de manière stable”.

Si le syndicaliste estime que, grâce à son action, “le message est passé” auprès des pouvoirs publics, I est beaucoup plus sceptique. “Quand les résultats des EVC tombent, tout le monde pleure : ‘regardez, 900 médecins partent vers la France’. Mais en fait le système de santé tunisien n’agit pas, c’est de pire en pire”, estime-t-elle. Selon des statistiques communiquées par Nizar Laâdhari, secrétaire général du Conseil National de l’Ordre des Médecins, au site de fact checking Tunifact, en 2020, près de 17% des nouveaux‧elles inscrit‧es à l’Ordre tunisien avaient déjà préparé un dossier d’émigration.