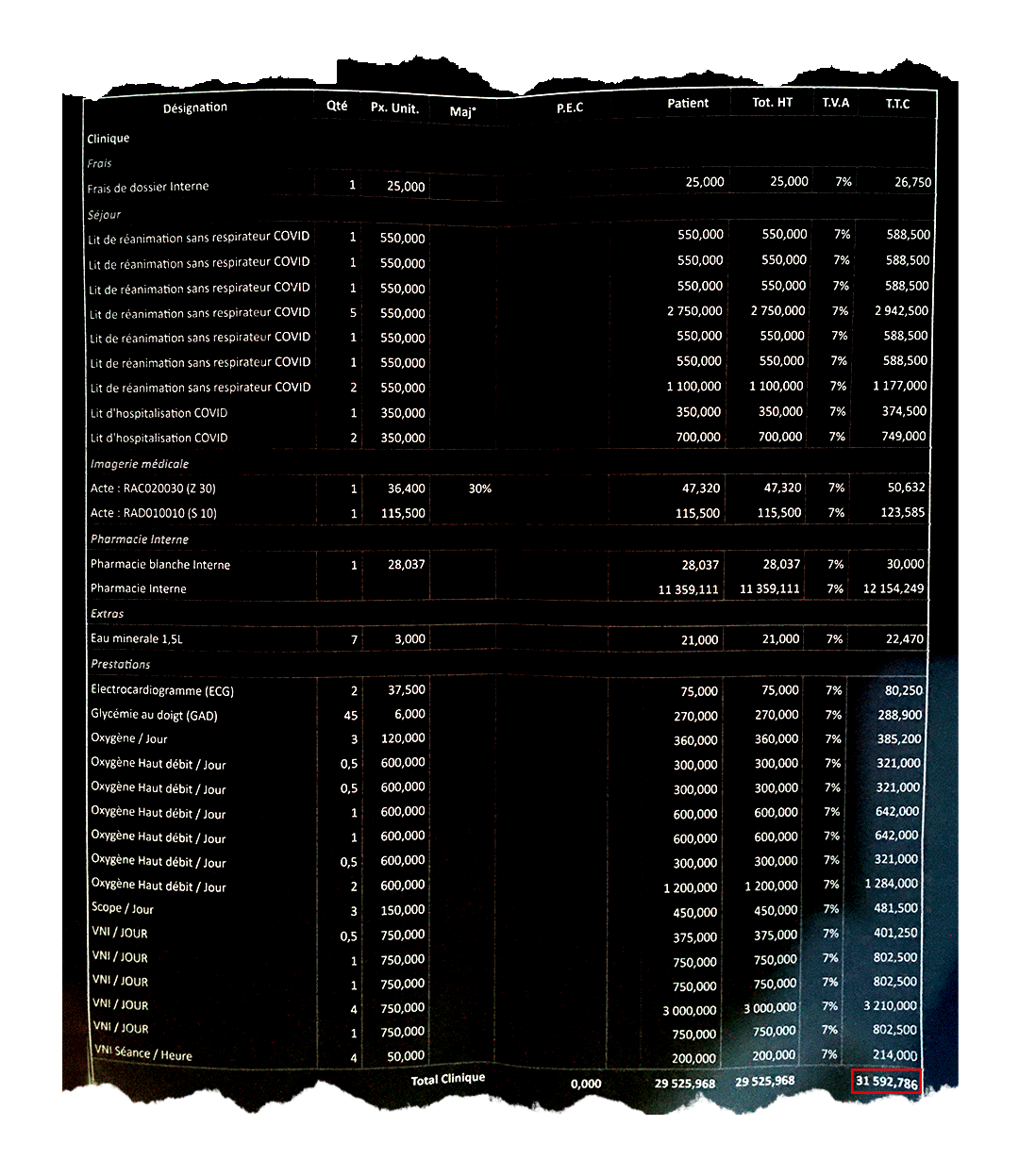

Fadhila n’est pas un cas isolé. Adam* est lui aussi tombé des nues lorsqu’il a découvert le montant de la facture pour l’hospitalisation de son père décédé du Covid-19 début novembre. Au total, 48.000 dinars pour 13 jours d’hospitalisation. Tous les jours, il recevait une pré-facture, chaque fois plus élevée : “J’ai halluciné ! En 24 heures, la facture avait doublé", raconte-t-il.

Tout à la charge des patient·es

Derrière cette facture exorbitante, ce sont plus de 9000 dinars de frais de pharmacie et 10.000 dinars d’actes médicaux dont Adam a dû s’acquitter. Des gants aux médicaments, en passant par les honoraires des médecins, tout est à la charge du ou de la patient·e. Hedia*, hospitalisée pendant 10 jours sous oxygène dans une clinique privée, a été facturée plus de 3000 dinars pour les équipements de protection comprenant les gants ou encore les masques FFP2.

Belkiss* est parapharmacienne, elle achète régulièrement du matériel médical en gros et a une bonne connaissance des prix du marché. Elle déplore les marges excessives de certaines cliniques sur ces produits : “il y a un gonflement des prix, c’est de la folie”, affirme-t-elle. Une médecin urgentiste d’un hôpital du Grand Tunis confirme que la quantité de surblouses dans la facture de Hedia lui paraît excessive : “40-50 surblouses auraient suffit”.

Pour Karim Chayata, président de l’Association tunisienne du droit de la santé (ATDS), les cliniques privées sont susceptibles de se faire des marges importantes également sur les frais d'hôtellerie : ”il peut y avoir des abus sur le prix de la chambre, de la nourriture, etc...", détaille-t-il. Sur la facture de Hedia, une bouteille d’eau coûte 3 dinars.

Facture d'un·e patient·e hospitalisé·e en réanimation pendant 14 jours. Le montant total dépasse les 30.000 dinars.

Manque de transparence

Quelques jours après le décès de son père, Adam se rend à la clinique pour régler les derniers frais. Au guichet, on lui tend la facture finale, mais des détails manquent : “j’ai dû revenir plusieurs fois pour obtenir des précisions. Ce n’est qu’à mon dernier passage que j’ai finalement pu obtenir gain de cause”, s’insurge-t-il.

Du côté de Hedia et Fethi, la clinique ne leur a communiqué aucune pré-facture. Ce n’est que lorsqu'il vient récupérer son épouse que Fethi découvre, abasourdi, le montant à payer : “le dernier jour on nous a transmis la facture finale et les honoraires des médecins. Malgré nos demandes, la clinique a refusé de nous laisser payer en plusieurs fois", raconte-t-il. Le couple a donc dû débourser plus de 19.000 dinars d’un coup, sans avoir été prévenu auparavant. “Le problème, c’est qu’on nous met devant le fait accompli, il y a un manque de transparence”, commente Emna El Hammi, consultante en stratégie sanitaire, qui témoigne de sa propre expérience en clinique privée.

Adam rapporte par ailleurs avoir été harcelé par le personnel de la clinique pour payer dans les plus brefs délais : “à partir du moment où ils ont eu mon numéro de téléphone, le service de la caisse n’a pas cessé de m’appeler”. Traumatisé, il raconte que cet acharnement s’est poursuivi jusqu’au décès de son père.

“Alors que le corps de mon père n’était pas encore descendu à la morgue, le surveillant général m’a demandé si j’avais bien fini de régler toutes les factures. Ce sont des machines à fric !”

Au stress lié à la maladie, s’ajoute l’angoisse de ne pouvoir recevoir de soins, faute de moyens. “Mon père était très nerveux et choqué par le fait de devoir donner autant d’argent sachant pertinemment qu’il ne l’avait pas sur son compte”, confie Adam.

Les malades et leurs familles doivent alors s’organiser pour payer ces sommes, et certain·es n’ont d’autre choix que de s’endetter. “Lorsque nous sommes arrivés à la clinique, nous n’avions même pas 2000 dinars sur nos comptes. Nous avons dû emprunter de l’argent”, raconte Fethi. “Mes amis m’ont fait des chèques qui ont directement été encaissés par la clinique”.

Des hôpitaux publics saturés

Plusieurs familles ont essayé de passer par l’hôpital public avant de se rendre en clinique privée. Samia* raconte le calvaire de son frère, décédé du Covid-19 au mois de novembre : “On a voulu l’amener à l’hôpital de Jendouba, où il habitait. On a été choqués par le manque de moyens à l’hôpital, qui était déjà saturé. Il y avait une seule médecin, elle n’avait pas de matériel, elle s’occupait de tout le monde ! On a fini par appeler une ambulance médicalisée, direction une clinique privée de Tunis”. L’hôpital de Jendouba compte seulement 69 lits équipés d’oxygène, et aucun lit en réanimation, d’après les données obtenues par Inkyfada.

Sur le même sujet

Fethi et Hedia ont eux aussi subi la saturation des établissements publics. “Ma femme est tombée malade du Covid-19, et un soir, son état s’est déterioré, elle avait beaucoup de mal à respirer, nous étions en panique”, relate Fethi. Sorti de la maison en pleine nuit, le couple fait alors le tour des hôpitaux de Tunis, dans l’espoir de trouver un lit équipé d’oxygène. Sans succès.

Pourtant, d’après les données obtenues par Inkyfada, le pays compte 1624 lits à oxygène. À la date du 5 décembre, seulement 1125 malades avaient besoin d’être hospitalisé·es sous assistance respiratoire. Contrairement aux services de réanimation qui fonctionnent à flux tendu depuis plusieurs semaines, les lits à oxygènes ne sont pas encore officiellement saturés.

“On a frappé à la porte de l’hôpital de la Rabta, puis à celle de l’hôpital Abderrahman Mami, mais l’entrée nous a été refusée à chaque fois, ils n’avaient aucun lit disponible pour les malades du Covid-19. On m’a dit de rentrer chez moi et d’utiliser un concentrateur d’oxygène, toute seule”, raconte Hedia, encore sous le choc.

"J’étais à deux doigts de mourir, mon seul choix était d’aller dans une clinique privée”, se souvient-elle douloureusement.

Théoriquement, un document officiel aurait dû lui être remis par les hôpitaux saturés, lui permettant d’être admise sans frais en clinique privée. Le 18 octobre dernier, le chef du gouvernement Hichem Mechichi avait en effet annoncé que "les malades du Covid-19 qui ne trouvent pas de place en hôpital seront pris en charge en clinique privée aux frais de l’État”.

Près de deux mois après cette annonce, aucun des témoignages recueillis par Inkyfada ne dit avoir reçu cet acte de prise en charge. Mohamed Chafik Smida, directeur général de la clinique Saint-Augustin, confirme également qu’aucun·e malade transféré d’un hôpital vers sa structure n’a été pris·e en charge par l’État. Contacté par Inkyfada à de nombreuses reprises, le ministère de la Santé n’a quant à lui pas donné suite aux demandes d’entretien.

À Tunis, comme dans le reste du pays, les hôpitaux frôlent la saturation et les places en réanimation se font rares. “Nos services sont saturés, on a beaucoup de malades que l’on met sur liste d’attente, faute de pouvoir les hospitaliser de suite. En réanimation, on n’a jamais de lit vide et si un malade sort ou décède, un autre prend directement sa place. C’est une gestion comme en temps de catastrophe ”, témoigne Sami*, résident en anesthésie-réanimation dans un hôpital du Grand Tunis, qui compte une quinzaine de places en réanimation.

Sur le même sujet

À l’heure de la deuxième vague, alors que le nombre de mort·es se compte par dizaines chaque jour, le bilan est amer : “personne ne s’est préparé à cette deuxième vague, et aujourd’hui on manque de tout, et surtout de personnel”, poursuit Sami. Et si un certain nombre de malades se retrouvent obligé·es de se diriger vers les cliniques, faute de place dans le public, c’est parce que “peu de choses ont été faites depuis le mois de mars pour désengorger les hôpitaux, mis à part l’arrivée de quelques respirateurs”, regrette Karim Chayata de l’ATDS.

Un système de santé à deux vitesses

“Nous avons un gros problème en Tunisie, il n’existe pas de système de santé unifié. Les secteurs public et privé ne sont pas complémentaires, ce sont des mondes parallèles”, analyse Karim Chayata. Ses propos sont confirmés par le rapport de l'Association tunisienne de défense du droit à la santé (ATDDS) qui souligne les inégalités entre le public et le privé. "Les usagers du secteur public de la santé qui représentent les trois-quarts de la population environ ont de grandes difficultés à bénéficier de services de qualité suffisante (...) et sont parfois contraints de recourir aux services payants du secteur privé", impliquant de fait, un accès aux soins en fonction des moyens financiers .

Les cliniques privées signent des conventions collectives avec les autorités sanitaires, afin de fixer des tarifs alignés sur ceux des hôpitaux publics pour tout acte médical. Mais pour Karim Chayata, elles “respectent malheureusement rarement ce plafonnement tarifaire”, et les moyens mis en œuvre pour s’assurer de la bonne application de ces tarifs sont insuffisants selon lui.

Les actes non médicaux sont quant à eux soumis au libre marché. “C’est la loi de l’offre et de la demande. Rien n’interdit aux cliniques privées de se faire des marges importantes sur les masques par exemple. C’est un produit à tarif libre, d’où l’explosion de son prix depuis le début de la crise sanitaire”. “Le malade est un demandeur de soin et lorsqu’on vient demander des soins, on doit payer les frais !", justifie Boubaker Zakhama, Président de la chambre syndicale des cliniques privées.

“J’observe une explosion du secteur privé depuis 2008”, poursuit Karim Chayata. “C’est tout un marché qui s’est développé au profit des cliniques”, dans un environnement relativement dérèglementé. Toujours selon le rapport de l’ATDDS, les structures privées obéissent “le plus souvent à la loi du marché sans aucune régulation hormis le respect d’un cahier des charges”, entraînant “des incohérences et des inégalités préjudiciables au bon fonctionnement du système de santé”.

Pour Mohamed Chafik Smida, directeur de la clinique Saint-Augustin, “il est injuste que l’État prenne en charge les malades du secteur public, sans payer pour ceux qui se retrouvent en clinique”. Mais avec un hôpital public défaillant, Karim Chayata doute que l’État soit prêt à investir auprès des cliniques : “il faudrait d’abord commencer par le secteur public, qui souffre énormément. La seule solution, c’est la réquisition des cliniques privées, si la capacité des hôpitaux vient à être dépassée, comme en temps de guerre”.