Depuis son départ, c’est son frère Moncef qui a repris la gestion de la ferme familiale. Il fait partie de ce demi-million* de petit·es agriculteur·trices, confronté·es aujourd’hui à un modèle de production qui ne leur permet pas de vivre décemment de leur activité. Menacée par un grand nombre de contraintes, la petite agriculture court depuis plusieurs années “le risque d’une disparition pure et simple”, selon le sociologue Laroussi Amri**, alors qu’elle fournit à elle seule l’essentiel du marché local tunisien, environ 60% à 70%, d'après les estimations de plusieurs spécialistes contacté·es par Inkyfada.

“Je dépense plus que je ne gagne, c’est absurde”

Quatre vaches, quelques poules et des parcelles maraîchères - deux hectares au total - entourent le modeste corps de ferme qui abrite Moncef et sa famille. Dès 5 heures du matin, celui-ci s’active dans la grange en parpaing pour traire les vaches avant le passage du collecteur de lait. Il se rend ensuite dans les champs où il travaille sans relâche jusqu’au coucher du soleil. Moncef produit de manière diversifiée, selon les saisons. En ce mois de novembre, ce sont oignons, poivrons, épinards ou persil qui tapissent ses champs.

Sur les onze enfants que compte la famille Ghanay, ils ne sont aujourd’hui plus que deux à entretenir les terres. Moncef enchaîne les journées, pour une bien maigre rétribution au terme de sa récolte. Pour des pommes de terre vendues à 610 millimes le kilo, il dépense en moyenne 580 millimes. “Je fais un bénéfice de 30 millimes, c’est dérisoire”, déplore-t-il. Ce qui lui coûte cher, ce sont les semences et les intrants (fertilisants, engrais, pesticides…), qui pèsent lourd sur son budget.

Ces produits, importés de l’étranger, composent l’essentiel du marché tunisien. Introduites dans les années 1960 par le Programme d’aide alimentaire mondial (PAM), les semences hybrides dominent aujourd’hui le marché tunisien. Ces semences, confectionnées dans les laboratoires des grandes industries agrochimiques, ont progressivement remplacé les variétés autochtones. Depuis la fin des années 1990, seules les semences inscrites au catalogue officiel peuvent être commercialisées en Tunisie, selon l’article 3 de la loi n°99-42 du 10 mai 1999*. “Ce catalogue contient en majorité des variétés hybrides et non auto-reproductibles. Ceci pousse les paysans à racheter les semences chaque année et instaure une dépendance”, affirme Nada Trigui de l’Association tunisienne de permaculture (ATP).

Ce sont ces semences que Moncef se procure, très cher, auprès de grands fournisseurs. Peu adaptées aux particularités du climat tunisien, elles nécessitent un recours intensif aux pesticides, ironiquement appelés "médicaments". Ces produits “appauvrissent les sols et favorisent l’apparition de ravageurs toujours plus résistants”, pointe May Granier, membre de l’Association tunisienne de l’agriculture environnementale.

Hosni désigne un champ d’épinards, jauni par le mildiou, une maladie qui fait des ravages sur les cultures. “Il faudrait les asperger de pesticides, mais la bouteille coûte 140 dinars, c’est plus cher que ce que peuvent rapporter les épinards. La culture est condamnée, on n’a pas le choix". À eux seuls, semences et intrants représentent par exemple 80% du coût de production de la pomme de terre, selon les informations recueillies par Nada Trigui.

La liste des coûts ne s’arrête pas là. À ces dépenses s’ajoutent celles de la main-d'œuvre et du transport vers les marchés. “L’an dernier, j’ai vendu la totalité de mes dattes pour 7000 dinars”, relate Aymen, paysan dans la région de Tozeur. “Pour les produire, il m’a fallu dépenser 6600 dinars, dont 500 dinars pour le transport jusqu’à Tunis. Sur une production d’un an, je n’ai gagné que 400 dinars, à peine plus qu’un salaire moyen au mois”. Pour survivre, Aymen grignote son modeste capital, en vendant une brebis par-ci, un outil agricole par-là… Et rebelote l’année suivante. “Si je devais commencer à compter toutes mes dépenses, j’arrêterais ce métier”, plaisante Moncef. Mais le ton est amer.

“On travaille pour survivre”, souffle Hosni.

“La première des priorités est de rembourser les dettes”, confirme Layla Riahi, membre du Groupe de Travail pour la Souveraineté Alimentaire. “Le paysan ne se rend même pas compte que lui-même n’a pas été payé et qu’il travaille à perte (...) Les petits agriculteurs sont les grands perdants du système agricole actuel”.

La guerre des prix

Le 6 mai 2020, des petit·es agriculteur·trices de Jendouba ont déversé une grande quantité de pommes de terre sur la voie publique, en manifestation de leur désespoir*. Aux coûts élevés de production s’est ajoutée cette année l’impossibilité d’écouler leurs stocks, même à des prix insignifiants. La crise du Covid-19 n'a fait qu’aggraver la situation des agriculteur·trices, déjà à la merci des intermédiaires, qui s’accaparent souvent la plus grande part de la valeur ajoutée lors de la vente.

Moncef ne le sait que trop bien. Une fois par semaine, il se rend au marché de gros de Jendouba pour vendre sa marchandise. C’est une journée de moins sur les champs, sans avoir la garantie de vendre ses légumes. Une fois arrivé au terme de sa production, c’est une course contre la montre qui s’enclenche. N’ayant pas de quoi stocker sa marchandise, comme la plupart des petit·es agriculteur·trices, il doit écouler ses stocks au plus vite, au risque de tout perdre. Les tomates ne peuvent par exemple pas dépasser les deux jours après récolte. C’est alors qu’interviennent les intermédiaires, qui possèdent les moyens de stockage et de transport pour acheminer la production vers les grandes villes.

La négociation des prix est rude et souvent en défaveur de l’agriculteur·trice. Même au marché de gros où se fait la vente aux intermédiaires, il ou elle n’a pas la garantie de vendre sa production à un prix qui lui permette de subvenir à ses besoins. “Normalement, chaque produit a un prix de référence officiel, négocié par les syndicats. Mais ces prix sont souvent non contraignants, personne n’est là pour vérifier leur application, alors il y a fatalement des abus”, constate Nada Trigui.

Elle rapporte qu’un agriculteur s’est ainsi retrouvé à vendre sa production de dattes 1,8 dinars le kilo, alors que le prix de référence était fixé à 2,7 dinars. C’est un tiers de la somme de perdu pour ce paysan.

Au bout de la chaîne, sur les étalages des grandes villes, les prix sont autrement plus élevés : “Rendez-vous compte, un kilo de grenades vendu à 1,2 dinars à Gabès peut se retrouver à plus de 3 dinars à Tunis. Il est clair que les intermédiaires s’en mettent plein les poches”, relate Rim Mathlouthi, présidente de l'Association tunisienne de permaculture. Dans l’arène de la négociation des prix, les paysan·nes, derniers maillons de la chaîne d’approvisionnement, ont rarement le dernier mot. “Les intermédiaires déconnectent le producteur du consommateur. Il n’y a tout simplement pas de filière agricole organisée, qui puisse garantir une bonne répartition des richesses”.

“Ce sont donc toujours les petits agriculteurs qui trinquent”, admet Karim Daoud

Quelques paysan·nes récalcitrant·es refusent quant à eux de vendre à des prix dérisoires et en viennent à laisser pourrir leur production : “cette année, les melons et les pastèques sont restés dans les champs. Les agriculteurs connaissent le scénario d’avance et préfèrent jeter en signe de protestation plutôt que de vendre à ces prix-là”, rapporte Rim Mathlouthi.

La monoculture, un modèle de production piège

Le modèle traditionnel de diversification des cultures que pratiquent encore Moncef et sa famille leur permet de vivre en autosuffisance, malgré les nombreuses difficultés. Mais ce mode de vie est aujourd’hui menacé par la progression d’un modèle agricole standardisé, basé sur la monoculture. Soutenue par les politiques publiques depuis de longues années, cette manière de produire vise essentiellement l’exportation. À ce jour, environ 60% des petits agriculteurs pratiqueraient la monoculture, selon les estimations de May Granier.

Au Cap Bon, c’est l’orange maltaise, grande incontournable des étalages français, qui s’est imposée en produit phare, avec 95% de sa production destinée à l’export*. Rim Mathlouthi rapporte que les paysans de la région ont progressivement basculé vers la monoculture d’agrumes, dans l’espoir d’exporter un jour les fruits de leur récolte.

“Il y a beaucoup de fantasmes dans cette histoire”, soutient-elle. “Quand un paysan pense exportation, il pense devises, euros. Il entre alors dans un circuit qui lui semble lucratif mais qui, en réalité, n’est pas du tout à son avantage. Car ceux qui se font réellement de l’argent à travers l’exportation, ce sont les intermédiaires, dans un modèle qui répond en réalité aux exigences du marché”, poursuit-elle.

En Tunisie, c’est l’ère coloniale qui a introduit la spécialisation dans les champs, par le biais des politiques de modernisation de l’agriculture. "À l’indépendance, l’État tunisien a récupéré les terres, et le système avec. Il l’a même renforcé, en continuant jusqu’à aujourd’hui de pousser vers la monoculture, surtout dans le but d’intensifier les exportations”, soutient Layla Riahi.

Or, un paysan qui aujourd’hui ne cultive que des agrumes, n’est plus en mesure de s’assurer une indépendance alimentaire et financière comme le permet l’agriculture diversifiée. “Aucune production en monoculture ne sera jamais suffisante pour faire vivre un foyer toute une année. Pour s’assurer un revenu constant, il faut diversifier et miser à la fois sur l’élevage, le maraîchage, l’arboriculture… C’est aussi la seule manière de survivre avec le climat aride qui est le nôtre", défend May Granier.

"On a rendu les petits agriculteurs dépendants de l’agriculture conventionnelle et de la monoculture, basés sur les intrants", Nada Trigui.

En plus de précariser les agriculteur·trices et leur savoir-faire, cette agriculture productiviste repose sur une utilisation intensive des ressources en eau et des intrants, qui signe la fin des équilibres naturels. Au Cap Bon, l’intensification de la culture de l’orange maltaise s’est appuyée sur l’édification d’un complexe d’irrigation qui rallie les eaux du Nord-ouest à la région. "Ce barrage devait à l’origine irriguer en partie les petits maraîchers, mais ce sont finalement les grands vergers qui en bénéficient. Toutes les terres qui entourent les vergers se retrouvent par ailleurs asséchées et contaminées”, déplore Layla Riahi. “De plus, irriguer des arbres, c’est une aberration”.

Arrivée des investisseurs, départ des paysans

“Je n’ai jamais réussi à obtenir un seul crédit”, regrette Hosni. Faute d’aides, et croulant sous les dettes, il n’a eu d’autre choix que d’abandonner son métier d’agriculteur. Si le maintien des paysan·nes dans les campagnes est aujourd’hui menacé, c’est aussi parce qu’ils et elles sont écarté·es des systèmes d’aides et de crédits.

Pour un·e paysan·ne, obtenir des subventions de l’État ou des crédits auprès des banques est un parcours semé d'embûches. Selon un récent rapport du FTDES, seules 3,7% des demandes de crédit de campagne* auraient été effectuées par des petits agriculteurs**.

Premier impératif : être en possession d’un "titre bleu”, acte de propriété dont une grande partie des agriculteur·trices ne disposent pas, pour des questions d’héritage et de désordre administratif. Sans ce titre, ils et elles ne sont pas officiellement reconnus comme agriculteur·trices et ne peuvent avoir accès à la sécurité sociale.

Même pour celles et ceux en possession d’un titre bleu, il faut pouvoir présenter un projet écrit qui soit conforme aux attentes et cahiers des charges des créditeur·trices, dans un secteur où 46% des exploitant·es sont analphabètes*. “Et dans tous les cas, il faut qu’il ait de l’argent à investir dans son projet, ce qui est chose impossible pour la plupart d’entre eux. Ils ont à peine de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens”, affirme Layla Riahi. Crédits et subventions ne sont donc qu’à la portée de celles et ceux qui peuvent injecter de l’argent, autrement dit des investisseur·euses. “En Tunisie, c’est l’APIA (Agence de promotion des investissements agricoles) qui définit qui a droit aux subventions. Il ne vont jamais voir le petit agriculteur qui se trouve à Testour, mais plutôt ceux qui ont déjà accès aux crédits”, ajoute-t-elle.

“Ce sont les investisseurs qui raflent toutes les aides. C’est un vrai réseau de rentiers, proches des banques et du pouvoir, qui n’ont qu’un but : gagner toujours plus d’argent”, Layla Riahi

En plus de s’accaparer la grande majorité des financements, ces grand·es exploitant·es “exproprient de façon insidieuse la paysannerie, à travers une politique active d’accaparement des terres, encouragée par l’État”, dénonce-t-elle, précisant que ceci s’observe particulièrement dans des régions comme celle de Regueb (gouvernorat de Sidi Bouzid), où la petite agriculture est particulièrement mal en point. Étouffé·es par les dettes, les petit·es paysan·nes en faillite n’ont souvent d’autre choix que de vendre. “Il faut se mettre à la place d’un petit agriculteur qui bataille pour survivre avec ses deux hectares de terre. Si on lui offre [une somme intéressante] pour le rachat de son terrain, il va tout de suite céder”, explique Aymen Amayed, ingénieur agronome et spécialiste de la souveraineté alimentaire.

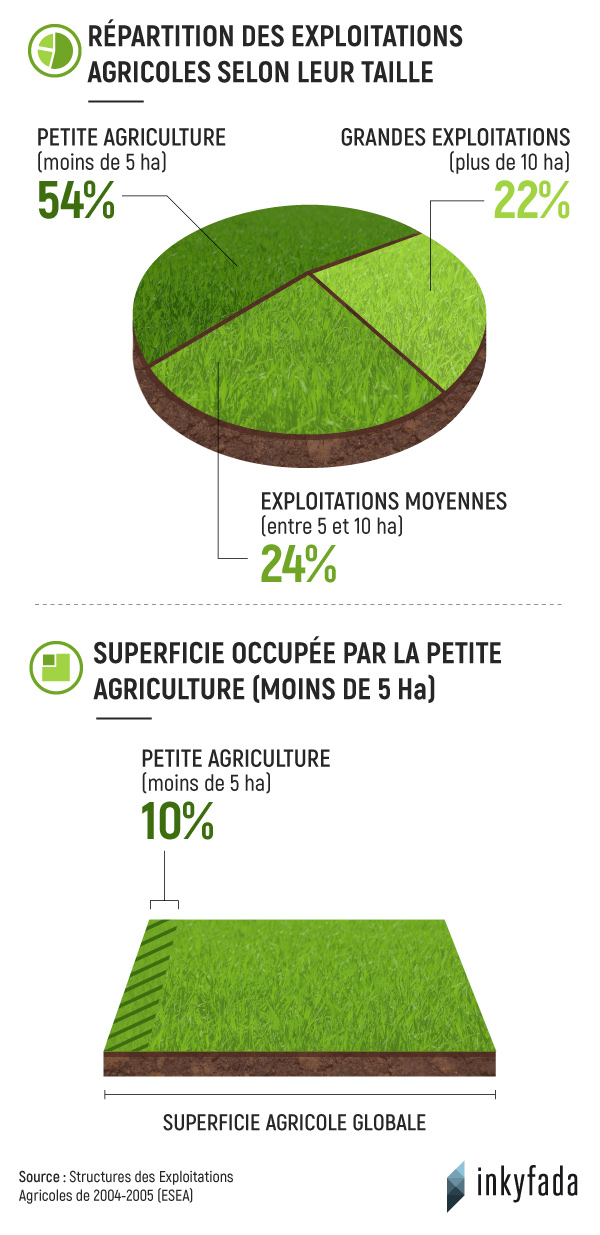

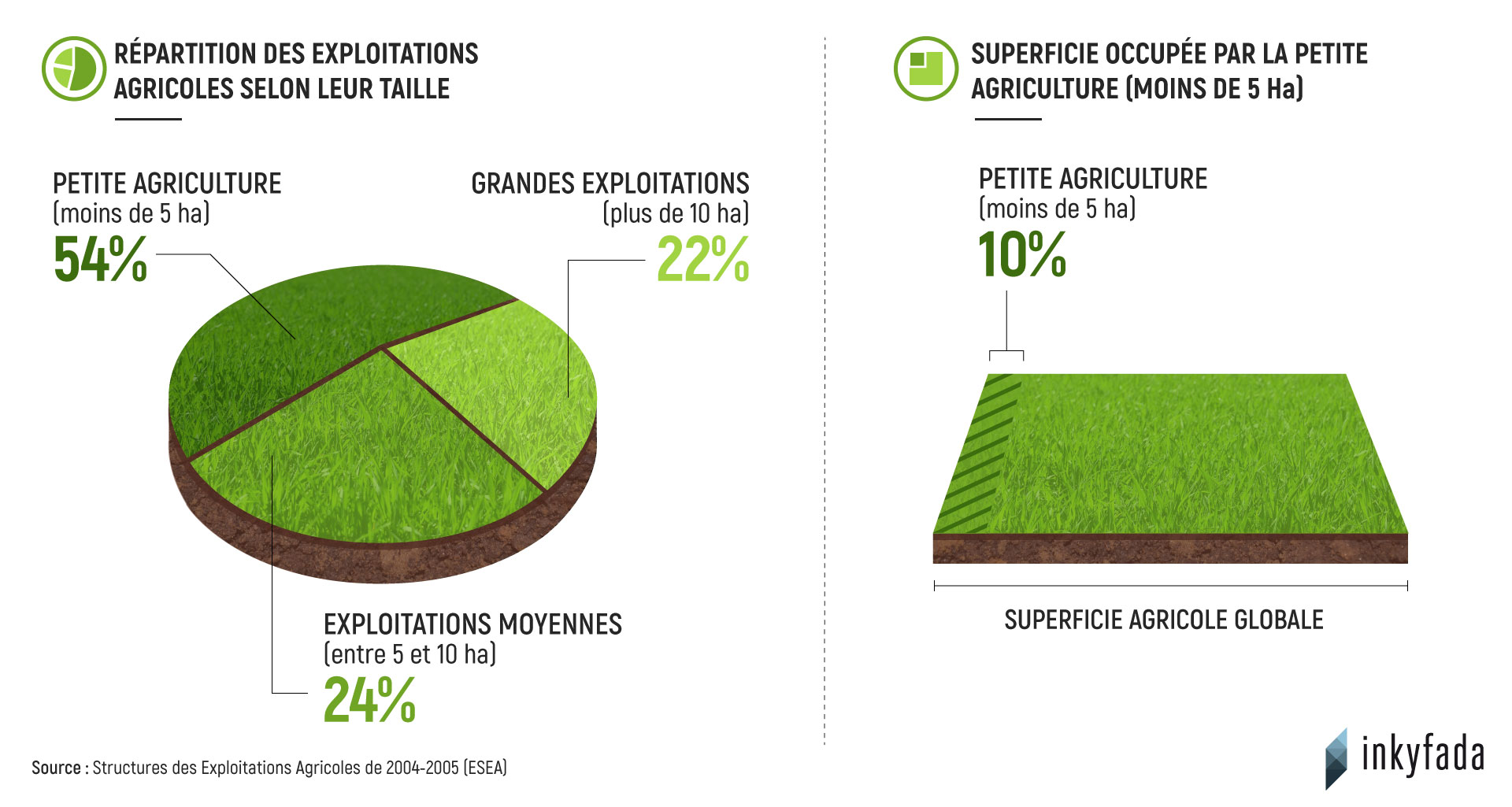

Une minorité d’investisseur·euses et de grand·es propriétaires fonciers détiennent l’essentiel des terres agricoles alors que les exploitations des petit·es agriculteur·es sont majoritaires.

Une paysannerie délaissée par les institutions

Moncef se souvient : “à l’époque, mon père faisait appel à un vulgarisateur dès qu’il rencontrait un problème sur ses parcelles. Aujourd’hui, mon unique conseiller est mon fournisseur d’intrants. Je suis seul”. Le vulgarisateur·trice agricole, agent·e du ministère de l’Agriculture, a pour mission d’encadrer et de conseiller les paysan·nes sur leurs cultures et les traitements adaptés. Ce métier est aujourd’hui en nette diminution. “La plupart des vulgarisateurs qui partent à la retraite ne sont pas remplacés, et ceux qui restent n’ont pas de voiture et ne peuvent donc pas se rendre sur les exploitations”, affirme Layla Riahi.

Pour Karim Daoud, président du Synagri, deuxième syndicat agricole du pays, ceci est symptomatique du “désengagement progressif de l’État sur la question agricole ces vingt dernières années. Le lien entre l’État et les paysans n’existe quasiment plus. Les agriculteurs ne se sentent plus soutenus, et baissent les bras”.

“On n’a aucun moyen de lutter face à ces géants”, proteste Hosni. “On n’est soutenus et représentés par personne, c’est pour ça que je n’ai jamais adhéré à aucun syndicat”. Confronté à ce témoignage, Karim Daoud, “[comprend] que les agriculteurs soient déçus. Ils ne bénéficient d’aucune visibilité, et nous avons nous-mêmes du mal à nous faire entendre auprès du gouvernement”.

Le récent rapport du FTDES signale par ailleurs que les paysan·nes souffrent d’un manque criant de reconnaissance juridique et de représentation. Il n’existe en effet aucun statut clair pour les petit·es agriculteur·trices en Tunisie. “Pas de statut, pas de protection. Ceci illustre le grand désintérêt pour cette catégorie de producteurs”, explique Aymen Amayed.

“Mon fils aîné Ali veut reprendre l’exploitation après mon départ. Je n’arrête pas de l’en dissuader, je ne veux pas de cette vie pour lui”, soupire Moncef. Au vu de ces mauvaises conditions, la petite agriculture court le risque d’une disparition et ce sont quelque 500.000 emplois, selon les derniers chiffres disponibles (2005), qui sont menacés, dans un secteur où le taux de chômage atteignait déjà les 15,3% en 2015*.

Mais au-delà de l’emploi, c’est l’extinction d’un savoir-faire local et d’un système agricole adapté aux conditions propres de la Tunisie et de ses paysans qui est en jeu. "Parce qu’elle pousse vers une diversification des ressources et le maintien d’une écologie résiliente, la petite agriculture est le modèle le plus à même de répondre aux enjeux climatiques qui nous guettent. Elle est l’avenir de l’agriculture”, conclut May Granier.