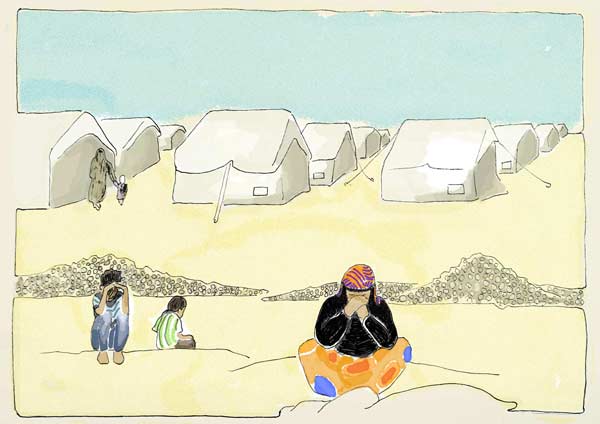

Au coeur des camps syriens

Le camp Roj est une succession de tentes blanches, s’étendant à perte de vue. Au milieu de ces centaines d’abris de fortune, Nada est assise près de sa fille aînée. Elle essaie de l’occuper en lui apprenant l’alphabet. Dans le camp, il n’y a ni école, ni activités pour les enfants. Nada a réussi à obtenir un livre grâce aux quelques aides humanitaires qui leur sont fournies.

Depuis qu’elle est arrivée dans ce camp, cette Tunisienne de 29 ans passe l’essentiel de ses journées dans sa tente, avec ses deux enfants de cinq et deux ans et demi. La famille ne peut se déplacer qu’à l’intérieur du camp : toute sortie est formellement interdite. Les seuls contacts avec l’extérieur se font par téléphone.

Pour vivre, Nada nettoie les tentes d’autres familles, espérant gagner un peu d’argent pour acheter de la nourriture. Une aide humanitaire fournit régulièrement des vivres mais ce n’est pas suffisant pour subvenir à ses besoins. Sinon, elle passe le temps en accueillant d’autres femmes dans sa tente. Toutes attendent de pouvoir sortir de cette prison à ciel ouvert.

La jeune femme quitte la Tunisie, avec son mari, fin 2015. Le couple s’installe d’abord quelques mois en Libye. Il et elle partent ensuite vers la Syrie, affirmant vouloir rejoindre “la terre promise” par l’État islamique.

Mais après plusieurs mois au sein de l’organisation entre la ville de Raqqa et le gouvernorat de Deir Ezzour, Nada et son mari tentent de s’enfuir, affirmant ne plus se retrouver dans les principes de l’organisation. Le couple est alors arrêté et emprisonné. Il et elle y restent plusieurs mois avant qu’en automne 2017, la prison ne soit bombardée au cours des combats entre les différent·es belligérant·es. Le couple parvient à s’enfuir et se rend ensuite aux forces kurdes.

Depuis, le mari de Nada est détenu dans la prison de Qamishli. Nada, quant à elle, a été envoyée avec ses enfants vers le camp Roj. Elle espère que les autorités tunisiennes les rapatrient en Tunisie, même si elle risque d’être poursuivie en justice pour avoir rejoint l’État islamique. Grâce à un téléphone et à une connexion internet, elle demande à pouvoir rentrer le plus rapidement possible. “Tout ce que je veux, c’est sortir d’ici, nous manquons de tout !”, réclame-t-elle.

Sur le même sujet

Le retour via le consulat d’Istanbul

Jusqu’à présent, l’État tunisien n’a pas adopté de politique claire sur le rapatriement de ses ressortissant·es ayant rejoint l’État islamique. En Syrie, aucune délégation officielle n’a visité les camps comme celui où vit Nada.

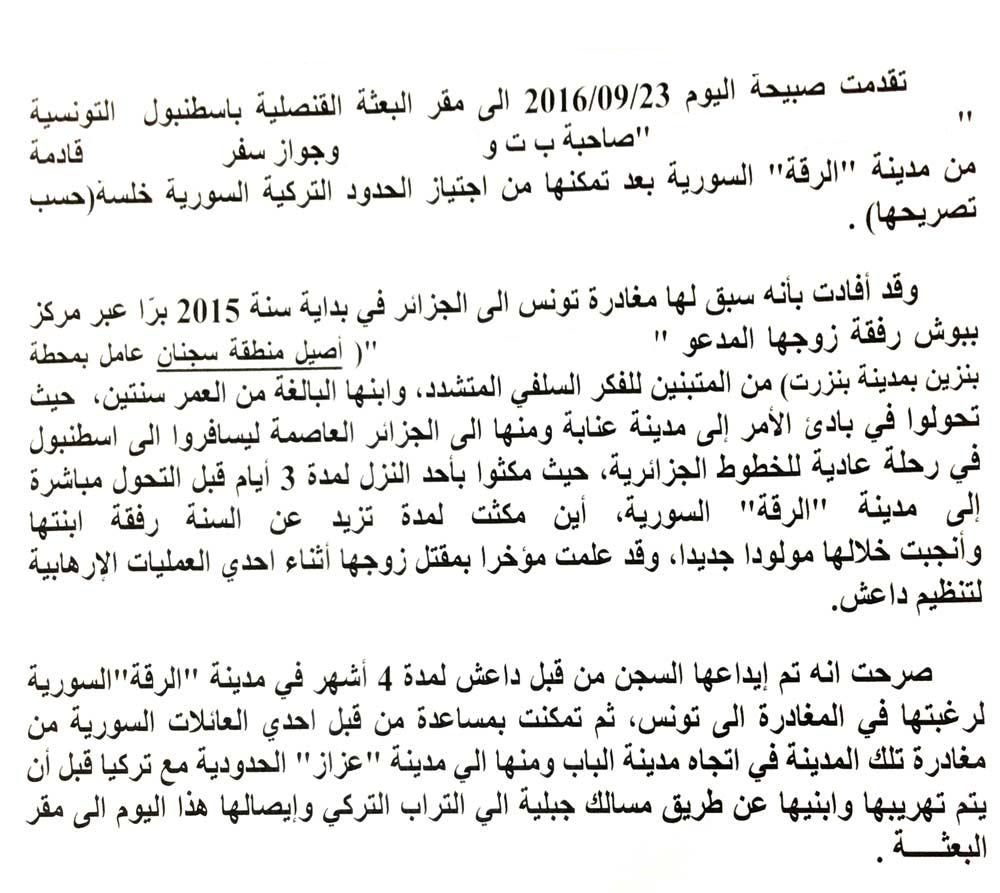

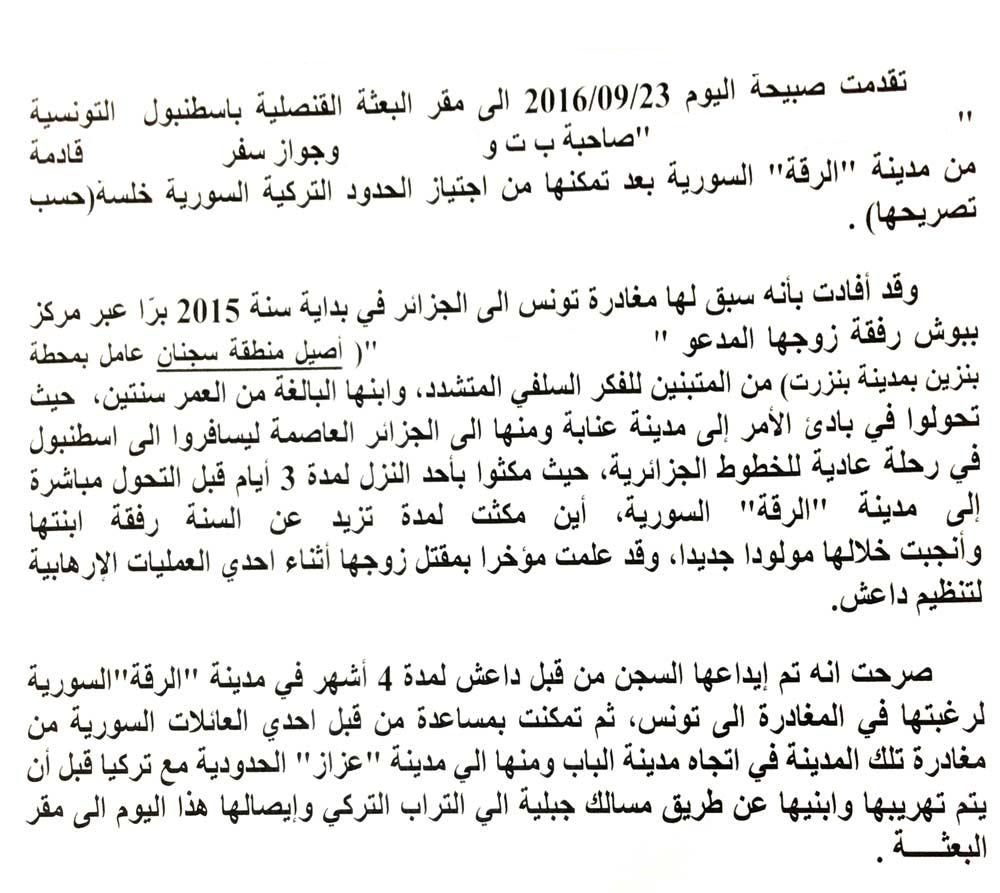

Mais plusieurs Tunisiennes ont tout de même réussi à retourner dans leur pays en passant par le consulat tunisien à Istanbul. Elles se sont évadées des camps kurdes ou des prisons de l’État islamique avant de rejoindre la frontière turco-syrienne. Leurs dépositions ont été résumées dans des rapports, à leur arrivée au consulat. Inkyfada a obtenu certains de ces documents.

Extrait d'un rapport consulaire avec la déposition de Hamida, qui a pu rentrer en Tunisie grâce au consulat.

Hamida raconte ainsi avoir été emprisonnée à Raqqa pendant quatre mois, pour avoir tenté de déserter l’État islamique. Elle réussit ensuite à s’enfuir et part vers la Turquie, avec ses deux enfants. Aidée par une famille syrienne, elle rejoint la frontière en suivant “des routes montagneuses”, pour finalement arriver jusqu’à Istanbul.

Comme Hamida, Rym a été emprisonnée par l’Etat islamique à Raqqa. Après la mort de ses deux maris, tous deux tunisiens, elle décide de fuir avec ses quatre enfants et contacte des passeurs. Pour 650 dollars, ils les emmènent vers Idlib, au nord de la Syrie, avant de leur faire traverser la frontière.

Une fois en Turquie, Hamida et Rym contactent le consulat tunisien d’Istanbul. Dans les deux cas, elles ont pu être rapatriées en Tunisie avec leurs enfants après avoir été entendues par les autorités consulaires.

Contrairement à elles, Khadouja, n’a pas rejoint Istanbul par ses propres moyens. En tentant de traverser la frontière turco-syrienne, elle et ses enfants sont arrêté·es par les autorités turques. Ces dernières les transfèrent ensuite vers le consulat tunisien. Les enfants y subissent un test ADN, visant à prouver qu’ils et elles sont bien les fils et les filles de Khadouja. Ils et elles n’ont été rapatrié·es qu’à partir du moment où leur filiation, et donc leur nationalité tunisienne, a été prouvée.

Les rapports consulaires décrivent en détail les conditions de fuite de ces femmes. Mais les autorités tunisiennes n’ont fourni aucune information sur le sort de ces femmes après leur retour et n’ont pas indiqué si elles avaient été arrêtées ou poursuivies en justice pour avoir rejoint l’État islamique.

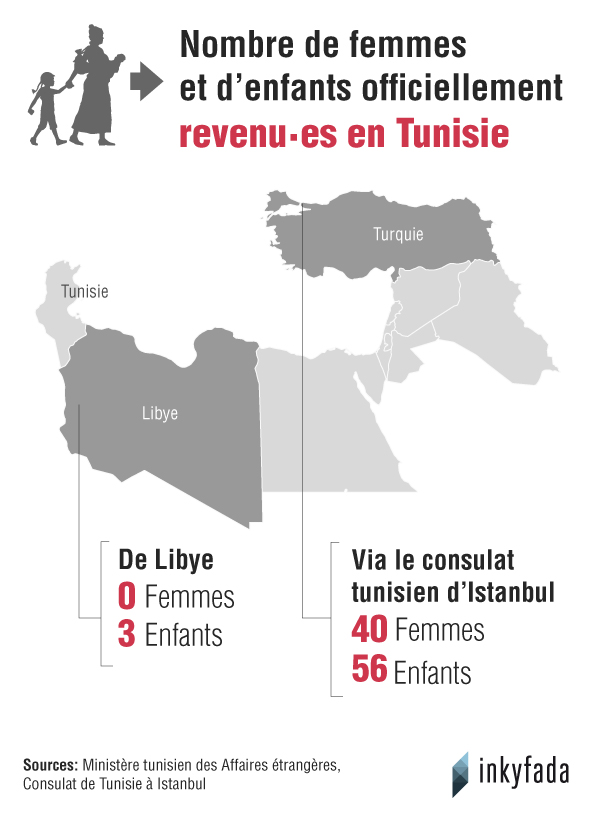

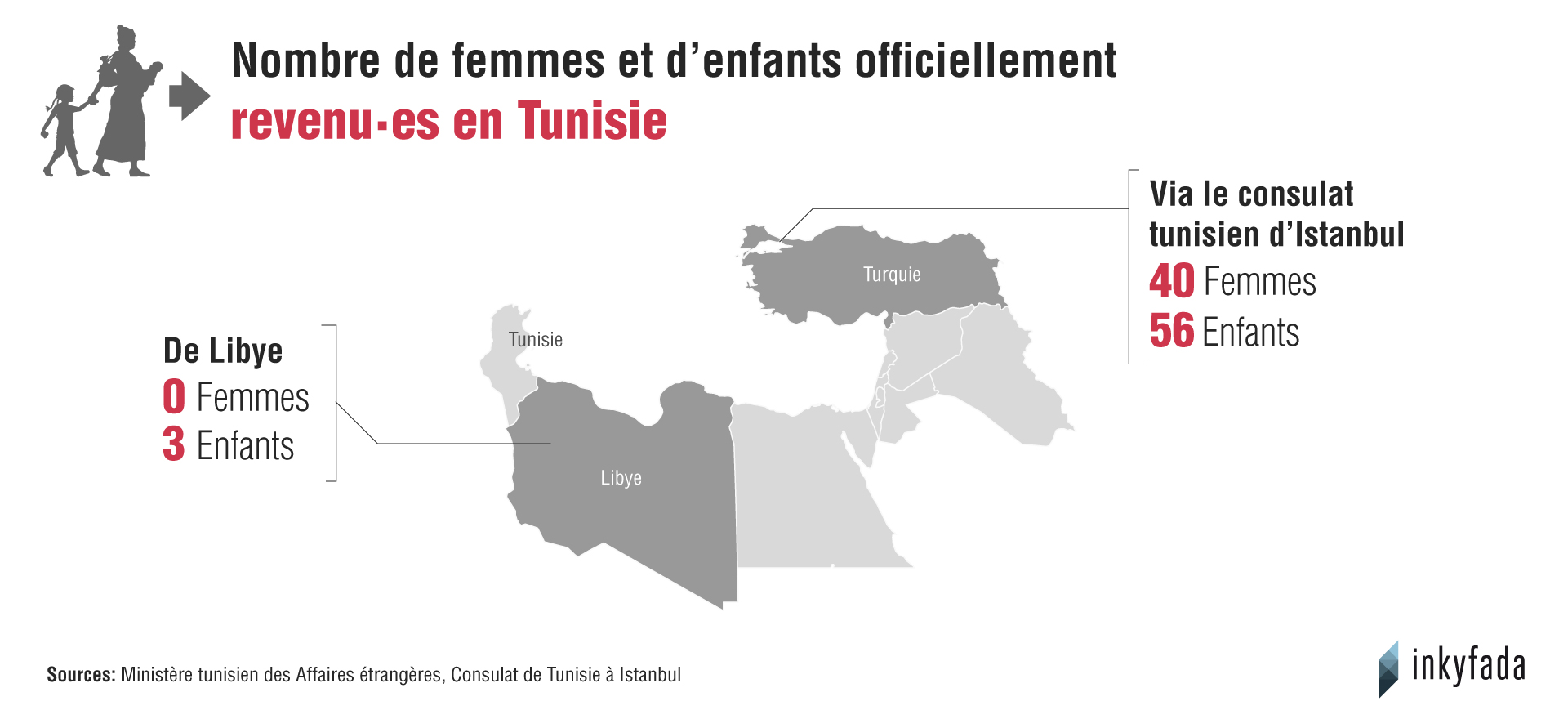

D’après une source du consulat qui a requis l’anonymat, 56 enfants et 40 femmes ont pu être rapatrié·es en Tunisie de cette manière.

Toujours selon cette source, d’autres Tunisiennes, comme Marwa ou Dhouha, ont contacté le consulat par téléphone pour demander à être rapatriées. Mais en apprenant que des poursuites judiciaires étaient engagées contre elles, elles ont préféré abandonné l’idée du retour.

Pour retourner en Tunisie, plusieurs femmes ont fui les prisons de l' État islamique et les camps kurdes pour aller vers le consulat de Tunisie à Istanbul. De là, elles ont pu, pour celles qui en ont fait la demande, être rapatriées.

Pour retourner en Tunisie, plusieurs femmes ont fui les prisons de l' État islamique et les camps kurdes pour aller vers le consulat de Tunisie à Istanbul. De là, elles ont pu, pour celles qui en ont fait la demande, être rapatriées.

Les craintes de l’État tunisien

Mais si ces femmes et leurs enfants ont réussi à quitter les camps syriens, d’autres, comme Nada, restent bloqué·es sur place en attente d’une solution. La même source du consulat explique que les autorités tunisiennes rechignent à rapatrier ses ressortissant·es en raison “du manque de structures adéquates pour les réhabiliter”. “On craint pour la sécurité du pays”, ajoute-t-elle.

Pour retourner en Tunisie, plusieurs femmes ont fui les prisons de l' État islamique et les camps kurdes pour aller vers le consulat de Tunisie à Istanbul. De là, elles ont pu, pour celles qui en ont fait la demande, être rapatriées.

Cette position est critiquée par les organisations internationales. “Les préoccupations légitimes portant sur la sécurité ne donnent pas aux gouvernements le droit d’abandonner leurs ressortissants, notamment les jeunes enfants, détenus à l’étranger sans inculpation, dans des prisons et des camps sordides”, considère Letta Tayler, chercheuse senior sur les questions liées à la lutte antiterroriste à Human Rights Watch.

De la même manière, Michelle Bachelet, la Haut-Commissaire des Nations unies aux droits humains, a ouvert la 41ème session du Conseil des droits humains de l’ONU en juin 2019 en déclarant que “les membres des familles des jihadistes capturés ou tués en Syrie et en Irak doivent être rapatriés, à moins qu’ils ne soient poursuivis pour des crimes” et que “le maintien en détention de personnes qui ne sont pas soupçonnées de crimes, en l’absence de fondement légal et d’un contrôle judiciaire indépendant régulier, n’est pas acceptable”.

Les pressions proviennent également des États-Unis. La coalition internationale, dirigée par Washington et soutenant les Forces démocratiques syriennes, appelle les pays concerné·es à rapatrier leurs ressortissant·es afin de soulager les Kurdes.

Devant l’insistance des États-Unis, les autorités tunisiennes ont établi une liste d’une dizaine de femmes et d’enfants emprisonné·es dans les camps syriens. Ils et elles devraient être rapatrié·es en Tunisie prochainement. Mais pour l’instant, aucune date de départ n’a été définie.

L’appel des familles depuis la Tunisie

En attendant, depuis la Tunisie, des familles luttent pour permettre à leurs proches de revenir. Mais elles peinent à être soutenues dans leurs démarches par les autorités.

Tahia Sboui, qui vit à Kairouan, raconte qu’elle ne parvient pas à récupérer ses petits-enfants, qui ont entre 3 mois et 4 ans. Ils et elles vivent actuellement dans un camp de réfugié·es près de la frontière turque, avec leur mère syrienne. Leur père, Aws, le fils de Tahia, est décédé.

Sur les cinq enfants qu’a eu son fils, seul·es trois sont encore vivant·es. Les deux autres sont mort·es à cause de la malnutrition et des mauvaises conditions sanitaires du camp. “Je suis en train de les perdre l’un après l’autre et l’État tunisien ne fait rien pour m’aider !”, s’exclame leur grand-mère.

Pour Tahia, les autorités tunisiennes ont failli dès 2012. Elle avait signalé la radicalisation de son fils, Aws, mais malgré cela, il n’a pas été empêché de se rendre en Syrie.

Fawzi Trabelsi, de son côté, a finalement réussi à convaincre les autorités tunisiennes d’intervenir pour son petit-fils, Tamim. Le garçon, orphelin, était retenu dans une prison à Tripoli, en Libye. Au départ, les autorités tunisiennes ne lui apportent aucun soutien. Fawzi prend alors directement contact avec les milices d’Al Radaa qui contrôlent cette prison, après s’être rendu sur place. “Je leur ai expliqué qu’il était orphelin et que j’étais sa seule famille”, raconte-t-il. Mais cette première tentative n’a pas été fructueuse.

Fawzi ne se laisse pas abattre pour autant. Après plusieurs allers-retours en Libye, sa situation est médiatisée, ce qui pousse les autorités tunisiennes à rapatrier Tamim en octobre 2017.

Mohamed et Yakine étaient aussi emprisonné·es en Libye . Avec leur mère, les deux enfants de 7 et 10 ans, partageaient une cellule dans la prison d’Al Jawiyyah, à Misrata. Depuis la Tunisie, leur grand-père a entamé des démarches pour les rapatrier en faisant notamment appel à Hakim Abou Zeguia, un avocat libyen. Ce dernier parvient à convaincre les autorités libyennes de libérer les enfants mais cela ne pourrait se faire que si leur mère, accusée d’appartenir à une organisation terroriste, accepte de s’en séparer.

“J’ai demandé à ce que les enfants puissent être séparés de leur mère et ramenés à leur famille en Tunisie”, détaille l’avocat. Quand la mère de Mohamed et Yakine a accepté qu’il et elle retournent en Tunisie sans elle, le procureur a donné son accord. Les autorités tunisiennes se sont alors chargé de leur rapatriement.

Emprisonné·es en Libye

D’autres ressortissant·es tunisien·nes restent pour l’instant bloqué·es en Libye. Depuis trois ans, Moncef Abidi essaie de faire libérer sa soeur Wahida Rabhi et son neveu Baraa, emprisonné·es à Tripoli.

Wahida a rejoint l’État islamique avec son mari. Après leur mariage en 2012 et alors qu’elle est enceinte, le couple part d’abord pour la Libye et y reste un mois. Quelques semaines après, il et elle s’envolent pour la Turquie où Wahida donne naissance à son enfant. Mais leur objectif est la Syrie : après quelques temps en Turquie, la famille se rend à Raqqa, en 2014.

À cette période, les combats s’accentuent entre le groupe Jabhat al-Nosra et l’État islamique et la situation devient compliquée pour Wahida. Moncef affirme que sa soeur a rapidement voulu retourner en Tunisie avec son fils, Baraa “mais son mari la menaçait de lui enlever son fils, si jamais elle essayait de partir”, raconte son frère.

La famille parvient cependant à fuir la Syrie et à retourner en Libye, à Sabratha. Mais en février 2016, lors d’un raid américain, le mari de Wahida décède tandis qu’elle et son fils sont grièvement blessé·es. La mère est alors emprisonnée dans la prison de Mitiga, à Tripoli et est séparée de son fils, Baraa qui doit se faire opérer. Sans nouvelles de lui, Wahida devra attendre sept mois avant que son fils ne lui soit restitué en prison.

Depuis presque trois ans, il et elle sont emprisonné·es à Tripoli. Régulièrement, Wahida contacte son frère Moncef par téléphone, mais depuis six mois, ce dernier affirme qu’il n’a plus de nouvelle. Il n’a aucune idée de leur situation actuelle.

Selon les chiffres officiels du ministère des Affaires étrangères tunisien, 14 femmes et 22 enfants tunisien·nes seraient actuellement dans cette prison. Plus à l’est, à Misrata, 17 autres enfants vivent dans deux centres de soin. Une dizaine sont pris·es en charge par le Croissant rouge libyen.

En janvier 2019, le Croissant rouge libyen a exhorté les autorités tunisiennes à rapatrier six orphelins qui vivent dans leur centre depuis 2016. L’organisation affirme ne plus pouvoir “continuer à les prendre en charge” et menace de les abandonner si l’État tunisien ne s’occupe pas de leurs cas.

Une délégation officielle tunisienne s’est donc rendue dans ce centre. Des membres de la police technique ont prélevé des échantillons d’ADN des six enfants dans le but de prouver leur filiation avec la Tunisie et de les rapatrier. Mais depuis, rien n’a été fait et les orphelins sont toujours en Libye.

Depuis 2017, Khaoula Ben Aicha, députée et membre de la commission des affaires des Tunisiens à l’étranger au Parlement, alerte le ministre des Affaires étrangères pour le mobiliser sur le sort des femmes et enfants tunisien·nes en Libye. D’après la députée, les autorités libyennes et tunisiennes peinent à trouver un accord car les premiers exigent que la Tunisie rapatrie les femmes, les enfants ainsi que les 80 corps de combattants tunisiens de l’État islamique. Or, la Tunisie ne souhaite récupérer que les enfants.

Dans un courrier à destination de la députée et datant du 8 août 2018, le ministère affirme “qu’il fera de son mieux afin de rapatrier ces enfants”, tout en affirmant prendre en considération “la spécificité de ce dossier vu les conditions sécuritaires en Libye et de la diversité des parties concernées côté libyen”.

Le gouvernement a tout de même envoyé plusieurs délégations officielles à Misrata et Tripoli entre 2017 et 2019 mais rien n’a été mis en place pour l’instant. Malgré de nombreuses relances, le ministère n’a communiqué aucune information actualisée relative à ce dossier.

En attendant, le sort des ressortissant·es tunisien·nes en Libye reste en suspens, au désespoir de Moncef. “Wahida et Baraa sont en danger, tout comme les autres femmes et enfants ! La prison peut être bombardée à n’importe quel moment”, s’inquiète-t-il. L’Unicef a récemment publié un communiqué alertant sur “le nombre croissant d'enfants courant un risque imminent de blessure ou de mort en raison de l'intensification des combats à Tripoli et dans les environs”.

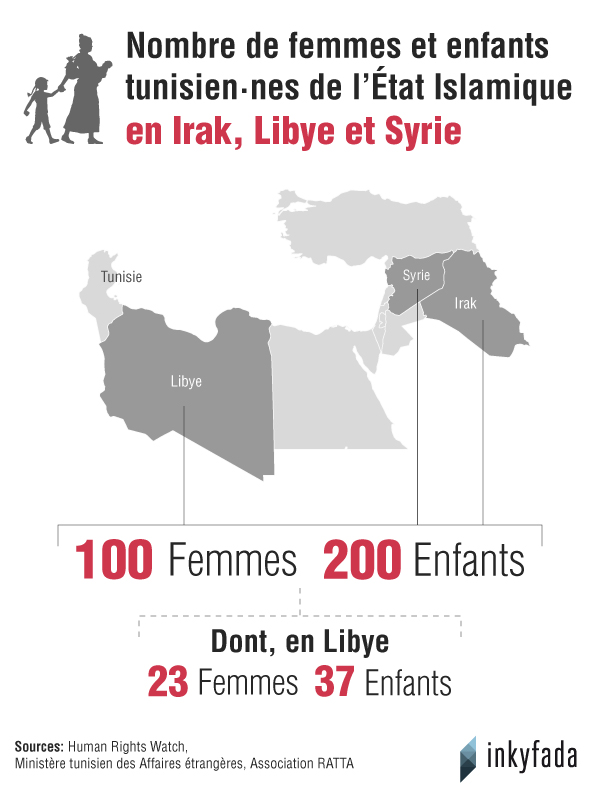

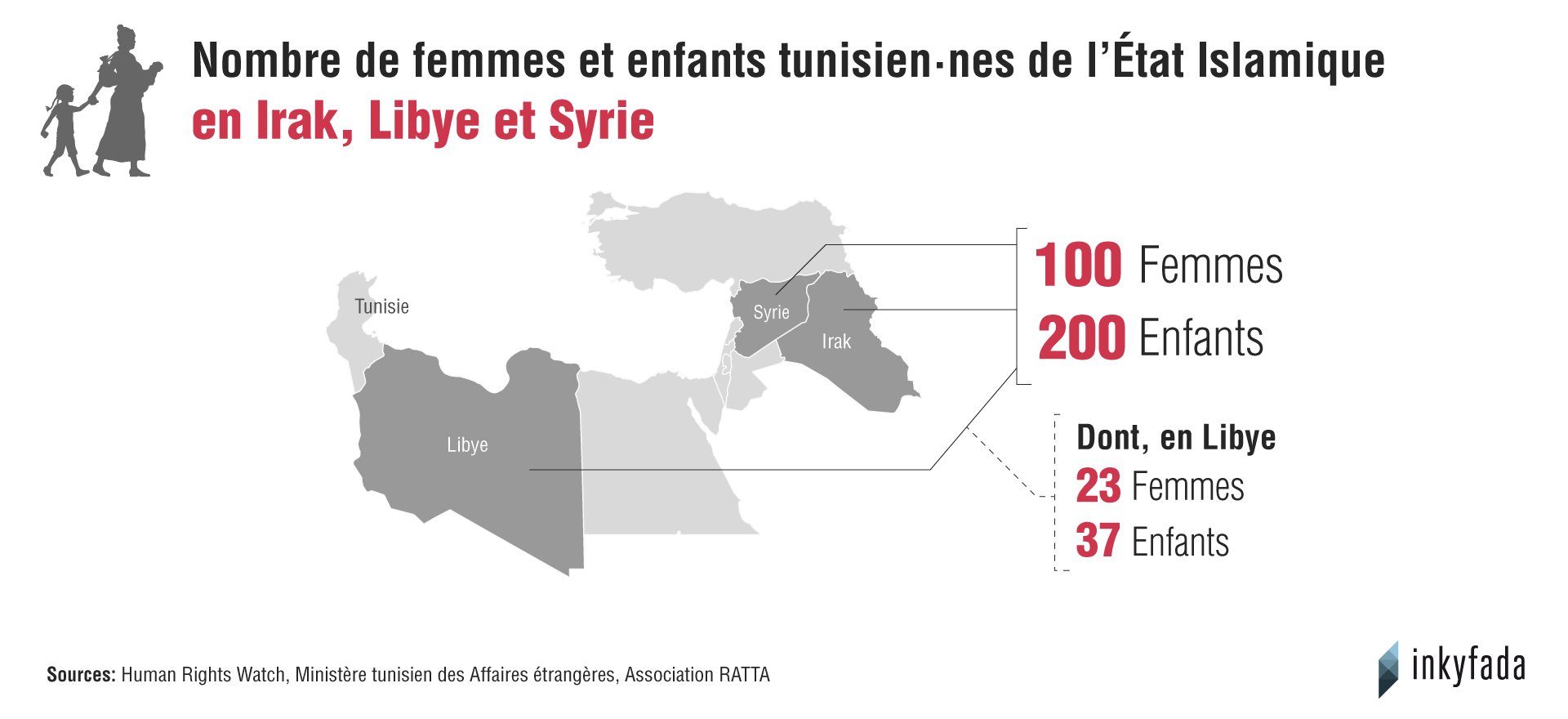

En Tunisie, l'Association de sauvetage des Tunisien·nes bloqué·es à l'étranger (RATTA) suit la situation de 93 enfants et 23 femmes bloqué·es en Libye, Syrie et Irak et tente de faire pression sur les autorités afin de les rapatrier. Pour Mohamed Ikbal Ben Rejeb, président de la RATTA, “ces enfants, qui ont entre 4 et 6 ans, sont les oubliés de l’État tunisien”.

Un problème international

En février 2019, Human Rights Watch estimait que 100 femmes et 200 enfants se réclamant de la nationalité tunisienne étaient détenu·es dans les prisons d’Irak, de Libye ainsi que dans trois camps au Nord-Est de la Syrie : Roj, Aïn Issa et al-Hol.

De son côté, l’État tunisien n’a pas communiqué de statistiques sur le nombre de femmes et enfants dans cette situation. Les seuls chiffres disponibles font état de 3000 combattants tunisiens partis rejoindre l’État islamique. Mais ces données sont contestées par d’autres organisations qui parlent plutôt de 6000 combattant·es tunisien·nes.

Depuis, environ 1000 seraient revenu·es par leurs propres moyens en Tunisie, selon le président de la commission nationale de lutte contre le terrorisme Mokhtar Ben Nasr. En ce qui concerne le rapatriement des femmes et des enfants, seul·es Mohamed, Yakine et Tamim, qui se trouvaient en Libye, ont été officiellement rapatrié·es.