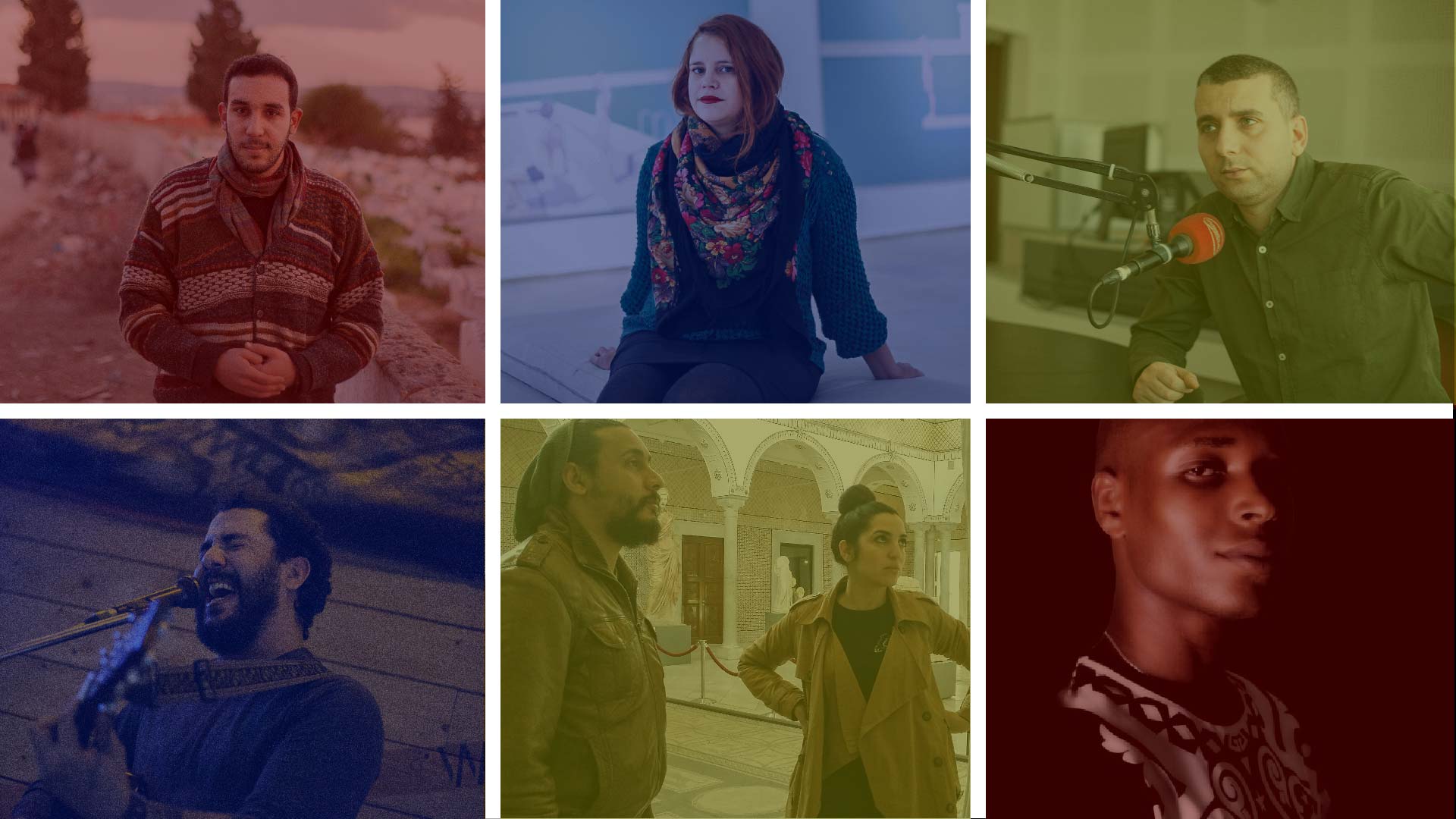

“Tu as reçu le communiqué de presse? Je vais t’en envoyer un encore plus détaillé.” La tignasse orangée et les lunettes de soleil vissées devant les yeux, Douja Mestiri, 29 ans, profite du soleil de décembre dernier, attablée à une petite table d’un café de Sidi Bou Saïd.

Sur le même sujet

Professionnelle, elle parle de l’affaire sur laquelle elle se mobilise depuis des semaines, la libération des artistes Alaa, Atef et Fakhri emprisonnés en novembre 2015 pour “possession de cannabis”. Pourtant, au quotidien, Douja n’est pas attachée de presse ni membre d’une association, mais employée depuis trois ans d’une des plus vieilles galerie d’art de Tunisie, la galerie Aicha Gorgi, fille du peintre Abdelaziz Gorgi. Pour Douja, travailler dans cette galerie était déjà une forme d’engagement. “Cette galerie s’inscrit dans le patrimoine tunisien. Elle est aussi ouverte sur les pratiques actuelles, et à une nouvelle génération d’artistes.”

Sur son temps libre, la jeune fille enchaîne les communiqués de presse pour tenir au courant journalistes et militants de l’état des trois prisonniers et du combat juridique pour les libérer.

En 2015, on compte 7451 Tunisiens en prison pour consommation de drogues selon Human Rights Watch dont 5200 pour consommation ou possession de cannabis. Alaa, Atef et Fakhri en ont fait partie.

Formée à la gravure aux Beaux-Arts, Douja a su, comme ses alliés du comité de soutien aux détenus, s’emparer des réseaux sociaux pour médiatiser la cause et alerter sur les vices de procédure dans leur arrestation.

«Jusqu’à la deuxième audience, il n’y a pas eu de médiatisation sachant que les familles ne le souhaitaient pas, puis il y a eu le verdict et c’est à ce moment-là que nous nous sommes répartis la tâche. Les avocats ont travaillé sur l’appel et le comité de soutien s’est occupé de médiatiser l’affaire.»

Pour elle, l’ampleur de la mobilisation qui a remis dans le débat le problème de la loi 52 relative aux stupéfiants, a montré le ras-le-bol général d’une jeunesse bridée et sous tension.

Si les trois jeunes artistes ont été libérés depuis, pour Douja, il faut continuer de s’engager pour que la loi change car les arrestations continuent.

“C’est une loi anticonstitutionnelle et si la Constitution est là juste pour faire joli, ça ne sert à rien” , assure Douja.

Pour elle, réformer la législation en vigueur, dont le code pénal, et mettre fin aux abus policiers sont autant de combats importants à mener pour la jeunesse. Elle ne croit plus aux hommes politiques, encore moins en l’actuel président de la République, qu’elle juge conservateur sur les questions liées à l’homosexualité ou au cannabis.

“On savait très bien ce qui se cachait derrière l’illusion du vote utile, on nous a forcés à choisir entre la peste et le choléra aux dernières élections (NDLR : entre Ennahdha et Nida Tounes), je pense que la jeunesse a envie d’un nouveau modèle et d’un autre souffle” , dit-elle.

Aujourd’hui, Douja constate l’essoufflement de la mobilisation et se demande si un jour sa cause sera entendue. Selon elle, certaines dispositions du projet d’amendement de la loi 52 présenté par la présidence en décembre 2015, sont encore plus répressives. En effet, le refus de se soumettre à des analyses servant à prouver la consommation de matières stupéfiantes y est puni d’une peine d’emprisonnement.

“Nous avions l’impression d’avoir fait passer le message alors qu’en fait il est évident que nous ne parlons pas la même langue que le gouvernement. A présent, les seules personnes habilitées à réformer la loi sont les députés, j’espère qu’entre la pression de la rue et le soutien des ONG, ça avancera” .

Douja sait qu’au-delà des frontières de Tunis, des centaines de jeunes sont arrêtés pour les mêmes raisons mais que la mobilisation y est moindre.

“C’est pour ça que la mobilisation pour la réforme de la loi 52 s’appelle “al sajin al majhoul”, le prisonnier inconnu parce qu’il y en a beaucoup qui restent anonymes et pour qui nous devons nous mobiliser.”

Entre temps, Douja se consacre à l’engagement artistique et à la démocratisation de l’art en Tunisie. La jeune femme planifie d’organiser un festival d’art contemporain à Tunis hors des galeries et rêve de pouvoir, un jour, ouvrir un vrai musée d’art contemporain dans la capitale.

L’engagement, le politique, Halim Yousfi, leader du groupe de musique Gultrah Sound System n’en a que faire. Rebelle avant tout, le trentenaire vit de son art depuis une dizaine d’années même s’il admet avoir dû “vendre du shit” dans son quartier en 2008 pour pouvoir louer sa première salle de concert et financer la maquette de son disque.

Après avoir passé une partie de son enfance à Gafsa, Halim et sa famille déménagent à Jbel Jelloud dans le sud de Tunis. Le jeune Halim est élevé par des parents mélomanes, qui choisissent son prénom en hommage au chanteur égyptien Abdel Halim Hafez. A 15 ans, il a un coup de foudre pour la guitare. “On traînait derrière notre lycée parce qu’il y avait un bois pas loin et là j’ai vu un type débarquer avec sa guitare, c’était le déclic, y avait rien d’autre à faire dans le quartier, c’est vite devenu ma passion.”

Quand il ne joue pas au Duplex, un bar du centre-ville, Halim fait des tournées nationales en Tunisie, vivant de ses concerts et non pas de ses disques puisqu’il n’y a pas de marché du disque, ni de respect des droits d’auteur. Il dit ne pas avoir eu trop de difficultés sous Ben Ali pour pratiquer sa musique. “On arrivait à se débrouiller” car “à l’époque, il y avait une tolérance pour la musique underground même si elle n’était pas mise en valeur” . Les vieux démons de la dictature le rattrapent lorsque le 17 décembre 2015, à la Goulette, une patrouille de police l’interrompt en plein concert avec le groupe The Back to Raggae Band et le fait descendre de scène.

Motif: Halim ne possède pas la précieuse carte “professionnelle” de musicien, sésame délivré par le ministère de la Culture. Il n’aurait donc pas le droit de se produire sur scène selon le Syndicat tunisien du secteur de la musique.

“Moi je n’ai pas la carte car je refuse qu’une commission me dise si ma musique correspond ou pas à sa conception de la musique” , déclare Halim, pour qui cet épisode a surtout prouvé le décalage générationnel post-révolution.

«A l’image des dinosaures qui nous gouvernent, on a aussi des vieux dans ces instances-là dont le seul but est de nous faire rentrer dans des cases, parce que la carte ne sert à rien. Ils disent vouloir protéger nos droits alors que les musiciens en Tunisie n’ont aucun droit, chacun fait comme il peut.»

Depuis l’impact médiatique de cet épisode relayé par le blogueur et chroniqueur Haythem El Mekki, Halim se produit de nouveau sur scène, sans difficultés. Mais il ne croit pas non plus que la politique puisse faire bouger les choses.

“J’ai voté en 2011 et en 2014 parce que des gens sont morts pour que nous puissions voter démocratiquement, mais je considère que les politiciens se foutent de nous” . Il évoque notamment cette bévue de la douane tunisienne en février dernier qui a clamé avoir arrêté un trafiquant d’armes franco-belge en photographiant et listant le contenu de son camion.

Trois jours plus tard, les personnes incriminées étaient relâchées, il s’était avéré que la plupart des armes étaient en fait des jouets. L’affaire avait été raillée par de nombreux internautes et avait agacé ceux qui y voyaient une démonstration d’amateurisme des autorités.

Aujourd’hui, Halim tente d’exporter sa musique à l’étranger et rêve de créer un mouvement d’artistes pour défendre davantage la propriété intellectuelle en Tunisie.

“C’est un long chemin mais j’ai envie d’y croire, j’ai beaucoup douté dans mon parcours, je ne serais pas là où je suis sans le doute. Cela m’a permis d’être sûr de vouloir poursuivre cette carrière et d’en vivre, ce qui n’est pas simple en Tunisie” conclut-il.

A Douar Hicher, dans la banlieue ouest de Tunis, Jihed Haj Salem connaît tout le monde. Des « berbecha » qui ramassent le plastique dans les poubelles à “Asfour” , le copain qui revend, pignon sur rue, les fruits achetés le matin au marché central. Le quartier natal de ce jeune sociologue de 25 ans est devenu pour lui un terrain de recherche.

Chargé par l’Institut tunisien des études stratégiques de rédiger des études sur la jeunesse des quartiers populaires et le salafisme, il se fait remarquer en novembre 2015 sur un plateau télévisé d’Attounissia lorsqu’il prend la parole après l’attaque de l’avenue Mohamed V qui a fait 12 morts dans les rangs de la garde présidentielle.

Sur le même sujet

«Je n’aime pas trop ce genre de visibilité dans les “télés sandwichs” comme je les appelle, mais on m’a donné l’occasion de parler de jeunes qui en ont marre d’être stigmatisés, alors je l’ai fait» , témoigne-t-il.

Depuis, son visage est connu dans le quartier même si Jihed préfère rester dans l’ombre. Très engagé pendant la révolution en 2011, il crée un journal électronique sur la révolution à Douar Hicher appelé Les jours de résistance . Après l’enthousiasme de la révolte, il voit au fil des ans des jeunes partir en Syrie, d’autres se radicaliser, d’autres encore renoncer à gagner leur vie autrement que par le commerce informel.

Lui s’accroche à ses études universitaires et finit actuellement un mémoire sur les politiques de rue dans l’espace urbain. Son passage sur Attounissia lui a permis d’attirer l’attention sur une jeunesse laissée pour compte dans les banlieues de Tunis.

«Le fait de déclarer aux médias que les quartiers populaires sont le fief des terroristes développe un sentiment de rejet et de marginalisation chez les jeunes de ces quartiers» , déclare-t-il posément sur le plateau télé.

Il continue avec un exposé sur le quotidien des jeunes des quartiers populaires, victimes « d’une panne sociale » due à une rupture des liens sociaux, que ce soit « au niveau de l’emploi (chômage, instabilité, travail dans de mauvaises conditions…), l’arrêt des études, les relations avec des personnes influentes ou encore la stigmatisation.”

A Douar Hicher, Jihed connaît chaque tag sur les murs, ceux d’un groupe de rap, Zomra, dont certains membres sont devenus salafistes ou ceux des nuits révolutionnaires et des élections. Tunis est à quinze minutes en voiture mais pour les transports en commun, il faut prendre le taxi collectif ou un métro beaucoup plus loin. Ce quartier enclavé est mal desservi par les transports publics.

«Il y a des jeunes qu’on arrête pour un contrôle de papiers au centre de la capitale et quand on voit qu’ils sont de Douar Hicher on leur demande de rentrer chez eux…», dit-il.

Au détour d’une rue, surnommée “le quartier du mal”, Jihed cite un proverbe disant que tu y entres avec un quignon de pain, et que tu en ressors avec la moitié” (houmet echar tod5ol b 5obza to5rej be chtar), le jeune sociologue évoque les problèmes de toute une jeunesse en marge de la société dans un quartier en partie gangrené par l’arrivée du mouvement salafiste jihadiste Ansar Charia en 2012. Même s’il ne faut pas traiter le problème des jihadistes que de manière sociale selon lui, la vulnérabilité et la précarisation de la jeunesse restent un facteur déterminant.

Un vendredi d’hiver dans le centre-ville de Douar Hicher, Jihed veut montrer son quartier. On peut voir en majorité des jeunes garçons dans les rues. Les uns prennent un café au Malibu, d’autres plus jeunes jouent à des jeux vidéos dans des salles où une télévision et quelques consoles servent de salles de jeux collectives improvisées, d’autres encore ont gardé leurs chaussons aux pieds et prennent leurs scooters pour faire un tour tandis que certains sont assis au bord de la route, attendant que le temps passe ou que se présente une occasion de faire un troc pour gagner un peu d’argent.

“Ici, tout se fait dans le commerce informel” , sourit Jihed.

Sur les murs, des tags des Dodgers, un club de supporters du Club Africain. Sur la devanture d’une boutique, la perruque rose pétant d’un mannequin en plastique contraste avec la grisaille ambiante. Le temps semble presque figé après la prière du vendredi. “Ça s’anime la nuit” , ajoute Jihed qui a l’habitude de prendre un café tard le soir avec ses amis.

“L’aspect positif du quartier, c’est qu’il y a encore une solidarité, les gens se connaissent tous et vivent les mêmes galères” , conclut Jihed.

Il anime tous les jours une chronique hybride « A la une » , un mélange de revue de presse et de satire, sur la première radio du pays, Mosaïque FM. Outre ses prises de tête avec Boubakeur, l’autre animateur phare de l’antenne, pendant l’émission de grande écoute Midi Show , le chroniqueur et blogueur Haythem El Mekki n’a pas la langue dans sa poche. Cela fait près de cinq ans qu’il critique aussi bien Ennahdha que Nida Tounes sur les ondes, n’ayant cure des représailles ou menaces de mort qu’il peut recevoir sur son compte Facebook suivi par plus de 100.000 personnes.

Quand il finit le travail, Haythem aime manger chez Yasmina , un petit restaurant bon marché à Montplaisir, un quartier du centre-ville, qui dégaine kaftegi et ragoûts dès la minute où on s’y assoit. “C’était ici qu’avant la révolution, on parlait politique autour d’un couscous le vendredi, après on faisait une bonne sieste digestive et la vie reprenait, sous la dictature” , déclare-t-il avec un sourire en coin.

Blouson en cuir et grosses chaussures, à 33 ans, Haythem n’est pas blasé mais peu optimiste. “J’ai reçu un prix dernièrement d’une université qui récompensait la liberté de la presse donc il ne faut pas tout généraliser et dire que tout ce qui se passe mal actuellement est à cause de la révolution.”

Tous les jours Haythem décortique les déclarations des politiciens, leurs gaffes, les faits de l’actualité sous une plume acerbe. Né dans le quartier de Bab Souika à Tunis de deux parents instituteurs, il se met à bloguer après avoir travaillé dans le web-marketing. Des années de cyber-dissidence plus tard, la révolution le propulse en vedette de la radio Mosaïque FM.

Entre l’actualité politique et sécuritaire, le chroniqueur s’amuse mais en profite aussi pour dénoncer. Pour lui, il faut creuser un peu la surface des débats médiatiques pour trouver les failles du nouveau régime en Tunisie.

«En ce qui concerne la liberté d’expression, par exemple, il n’y a pas vraiment de média officiellement complaisant comme sous l’ancien régime ou de réelle ingérence de l’Etat mis à part le limogeage du directeur de la télévision nationale. Mais par contre, on voit certains patrons de presse ou de télévision prêter allégeance à des partis politiques, et donc évidemment cela pose un problème déontologique. Et ce sont eux qui, au sein même de leur rédaction, censurent.»

Pour Haythem, le retour insidieux d’une certaine forme de propagande va de pair avec une dislocation de l’Etat et le poids de certains lobbies surtout dans le milieu des affaires “qui veulent avoir une influence réelle dans les médias et dans la politique” , affirme-t-il. “Et le fait que je mette ça à nu, ça dérange” .

Comme tout journaliste satirique qui se respecte, Haythem El Mekki a eu plusieurs démêlés avec la justice. Actuellement, une plainte a été déposée contre lui pour diffamation à cause d’une chronique sur Chafik Jarraya, un homme d’affaires tunisien controversé.

Pour Haythem, le pays se trouve dans l’âge de la “duperie” où chacun profite de ce qui se passe dans “une certaine médiocratie, que ce soit dans les médias ou ailleurs” .

Mais le chroniqueur ne voit pas de retour en arrière possible, “ce qui compte le plus pour le gouvernement actuel, c’est l’image de la Tunisie à l’étranger, pour que le monde n’oublie pas le pays” . Donc pas de possibilité de retomber dans la dictature décomplexée de Ben Ali mais plus dans une démocratie de façade « comme en Turquie ».

Pour lui, la génération Ben Ali dont il fait partie a été élevée avec le mot d’ordre “ferme ta gueule et débrouille-toi” , mais c’est aussi la génération qui a fait la révolution, donc pour eux, rien n’est impossible, “c’est pour ça que la dictature n’est presque plus possible en Tunisie” .

De sa voix au rythme effréné et avec son humour noir tunisien, Haythem continue de se battre à sa façon pour sa liberté de parole, n’en déplaise à ses détracteurs.

“Ah vous cherchez le kahlouch (noir)?” , lance le serveur, décomplexé, en désignant Hamza qui attendait dans un café du centre-ville. Du haut de ses 24 ans, Hamza Ben Achour vit le racisme au quotidien à Tunis.

Hamza vit à Fouchana, dans la banlieue sud de Tunis, où on l’interpelle quotidiennement en l’appelant “Kahlouch”. “Mais le racisme y est moins présent qu’à Djerba”, dit Hamza, évoquant l’île dont il est originaire. Fils d’ouvriers, le jeune homme a fait de son combat contre le racisme, une chanson. L’élément déclencheur vient d’une histoire dans son quartier à Tunis, où une élève a été prise à partie par sa maîtresse, à cause de sa couleur de peau.

Rappeur et chanteur depuis son adolescence, il tente de faire passer son message par la musique et son groupe Mathcima, “oiseaux du paradis” car “on m’appelait toujours ainsi quand j’étais petit”, dit-il. Sa dernière vidéo va droit au but avec son titre « Kahlouch » et se base sur les récits de racisme ordinaire en Tunisie envers les Noirs.

“Les gens sont persuadés qu’ils ne sont pas racistes alors que moi dans mon propre pays, je ne me sens pas Tunisien”, dit Hamza en tirant sur une bouffée de cigarette.

“Pourtant il y a pleins de Tunisiens Noirs que vous alliez à Gabès ou Tunis, c’est juste que les gens ont un problème avec ça, aussi bien à cause de croyances populaires que de préjugés. Par exemple, moi on me prend pour un subsaharien”, témoigne Hamza.

Dans la lignée des militants anti-racistes comme Saadia Mosbah, présidente de l’association Mnemt’y ou Maha Abdelhamid qui a organisé une marche anti-racisme en Tunisie, Hamza tente de donner une voix à une minorité qui reste peu représentée aussi bien dans la politique que dans les médias.

«Si je viens demander la main de ta fille tu me diras: jamais je ne te la donnerais. Vous dites que nous somme tous des Tunisiens égaux, ce ne sont que des paroles? Hypocrisie… Tu me souris mais au fond tu ne veux pas m’approcher», chante Hamza.

Les paroles témoignent d’anciennes humiliations vécues par le chanteur, comme lorsque le père de la jeune fille avec laquelle il souhaitait se marier avait refusé leur union à cause de sa couleur de peau.

“Aujourd’hui, il y a eu des avancées sur les droits, mais les mentalités ne changent pas” , assène-t-il.

Depuis cette rencontre, la chanson de Hamza a été vue plus de 40000 fois sur Youtube et il est passé sur plusieurs plateaux télévisés. Pour un reportage réalisé par AJ+ sur le racisme anti-noir en Tunisie, il s’est muni d’une caméra cachée pour montrer que rien n’avait changé et que le racisme dont il souffrait était récurrent et généralisé.

Le 21 mars 2016, des associations ont lancé une campagne transmaghrébine sous le slogan: “Ni esclave, ni Azzi (négre), stop, ça suffit” . La société civile tunisienne a également proposé un projet de loi pour criminaliser la discrimination raciale en Tunisie.

De son côté, Hamza continue son combat par la musique, il enregistre actuellement sa prochaine chanson dans un studio de la Soukra, un pamphlet pour défendre le mariage mixte entre personnes de couleur en Tunisie. Son rêve, inviter le rappeur Kery James à se produire en Tunisie.

Entre les sculptures de la salle Carthage au Bardo, Hela Djobri et Slim Drissi arpentent les lieux avec solennité mais aussi beaucoup de fierté. Cet endroit, c’est eux, le Bardo et les restaurateurs du Louvre qui l’ont fait renaître.

“C’est vrai que ça fait bizarre quand on voit cette statue. On a mis tellement de temps avant de la toucher, avant d’oser la soulever” , dit Hela. Elle et son mari Slim ont bénéficié pendant trois ans d’une formation de restauration de la pierre, délivrée par des restaurateurs et experts du Louvre à un groupe d’étudiants. Ce qui ne devait être au départ qu’une coopération entre les deux musées pour faire un inventaire de la collection statuaire du Louvre est devenu un chantier-école pour une spécialité qui n’existe pas en Tunisie.

“On a mis des mois avant de toucher les sculptures, car la formation réside dans l’observation, dans le fait de savoir où sont les failles, les points vulnérables. Il fallait apprendre avec patience et observer toutes les altérations subies par la sculpture” , témoigne Hela.

“Le plus grand risque c’est de la faire tomber, c’est une peur qui t’habite tout au long de l’apprentissage car les oeuvres ont tellement de valeur” , témoigne Slim.

Aujourd’hui, Hela et Slim poursuivent leur formation à Tours en France, à l’école des Beaux-Arts dans la section conservation et restauration des oeuvres sculptées.

“C’était un gros changement pour nous, nous avons quitté nos familles, nos amis, notre travail pour nous consacrer à cette passion” , témoigne Hela.

Cela faisait presque un an qu’ils n’étaient pas revenus en Tunisie et leur premier réflexe après avoir vu leurs proches était de retourner au Bardo. Dans ce musée qui a perdu une partie de ses visiteurs avec les attentats du 18 mars 2015 qui ont fait 21 victimes, Hela et Slim veulent faire de leur passion un métier à apprendre en Tunisie.

«Notre but est de venir en Tunisie et d’en faire une spécialité aux Beaux-Arts. Il faut que les gens puissent être formés à la conservation de leur patrimoine, pas que pour le Bardo mais pour d’autres musées aussi”, ajoute Hela. “J’ai encore en moi cette idée d’un devoir, d’une tâche à accomplir pour mon pays, pour ceux qui ont fait la révolution.»

Le chignon vissé sur la tête et un trench beige, Hela ressemble plus à une étudiante parisienne qu’à une amoureuse des pierres en blouse de travail. Pourtant, quand elle parle du Bardo, sa voix s’anime tout comme celle de Slim, qui est plus réservé, mais tout aussi passionné.

“Moi je suis fasciné par les oeuvres, elles ont forgé ma personnalité, c’est pour ça que j’ai accepté de faire cette formation, même si c’était mal payé” , s’amuse Slim.

Avant la révolution, rien ne prédestinait ces deux jeunes à se passionner pour les vieilles pierres. Hela Djobri 34 ans et Slim Drissi 36 ans, tous deux originaires de Tunis, poursuivaient leurs études à l’école des Beaux-arts de la capitale. Slim travaillait dans les décors de théâtre et de cinéma, Hela sculptait et prenait des cours d’arts plastiques. “Je voulais suivre des études d’art sans vraiment savoir où je voulais aller mais je savais que j’aimais ça” , se souvient Slim.

«Tout a finalement commencé avec cette proposition de stage au Bardo. C’était en 2011, au moment de l’euphorie révolutionnaire et il y avait une possibilité concrète à travers ce stage de participer à la reconstruction du pays» , témoigne Slim qui a grandi dans le quartier du Bardo.

“Je voulais vraiment m’engager concrètement avec mon savoir-faire ” , dit Hela qui faisait déjà de la sculpture. “Cette occasion était un moyen d’apprendre et de voir comment notre passion pour l’art pouvait aider le pays” .

Ensemble, ils découvrent les coulisses du musée, les recoins où sont posés les sculptures en attente de restauration, les collections jamais exposées.

“Je voyais autrement les sculptures que j’avais en mémoire depuis mon enfance. Tu découvres les cassures, les failles, ce qui était caché… comme les traces que laisse le sculpteur dans les plis d’un drapé par exemple” , dit Slim pour qui le musée représente aussi l’histoire du pays et ses influences culturelles diverses. “J’ai même eu mon premier rendez-vous amoureux ici, à 14 ans. Je voulais épater une fille alors je l’ai amenée ici” , sourit-il.

Au musée du Bardo, tout est là pour rappeler l’attaque terroriste perpétrée un an auparavant. Des impacts de balles sur les murs, les vitrines, les drapeaux des différentes nationalités, la plaque commémorative en hommage aux victimes et maintenant leurs portraits en mosaïque. Mais aucune trace de ces travailleurs de l’ombre, ces Tunisiens qui restaurent avec leurs mains, le prestige de leur musée.