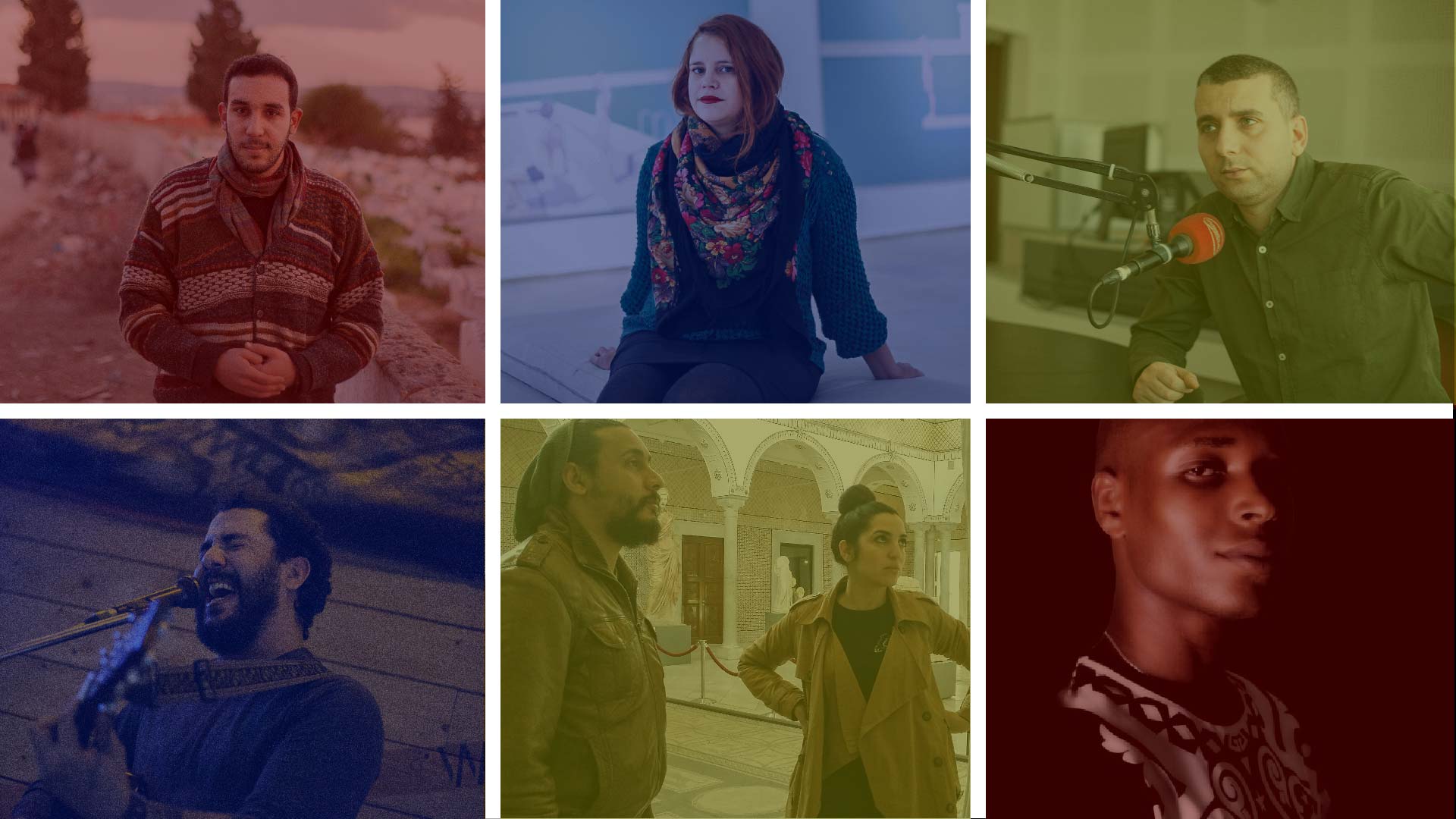

“هل تلقّيت البيان الصحفي ؟ سأرسل لك بيانا آخر أكثر تفصيلا”. بشعرها البرتقالي و نظاراتها الشمسية تستمتع دوجة المستيري ذات التسع و عشرين سنة بشمس ديسمبر الفارط وهي جالسة على إحدى طاولات مقهى صغير بسيدي بوسعيد.

في نفس الموضوع

لا يخلو حديث دوجة من حرفية وهي تثير تلك القضية التي تدافع عنها منذ فترة والمتعلقة بإطلاق سراح الفنانين علاء و عاطف و فخري الذين تمّ سجنهما في نوفمبر 2015 بتهمة حيازة “الزطلة” قبل أن يتمّ اطلاق سراحهما لاحقا. لا تعمل محدثتنا ملحقةً صحفية كما أنها لا تنتمي لأي جمعية ناشطة في هذا المجال، بل تشغل منذ 3 سنوات في أحد أقدم القضاءات الفنية في تونس العاصمة وهو فضاء عائشة قورجي، إبنة الرسام عبد العزيز قورجي. يرقى العمل في مثل هذا الفضاء بالنسبة اليها إلى شكل من أشكال الالتزام اذ هو “جزء من التراث التونسي علاوة على إنفتاحه على عادات اليوم وعلى جيل جديد من الفنانين “.

في أوقات فراغها، ترسل دوجة البيان تلو الآخر كي تبقي الصحفيين و النشطاء مطلعين على ما آلت إليه أوضاع السجناء وآخر مستجدات المعركة القانونية من أجل إطلاق سراحهم.

حسب “هيومن رايتس وُتش”، سجنت السلطات التونسية أكثر من 7451 شخصا سنة 2015 بتهة إستهلاك المخدرات، من بينهم 5200 من أجل إستهلاك القنب الهندي(الزطلة)، من بينهم علاء و عاطف و فخري .

كما هو الحال بالنسبة الى رفاقها في لجنة مساندة المساجين، تمكنت دوجة بحكم تكوينها من الدعاية لفائدة هذه القضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي و التشهير بالخروقات القانونية التي صاحبت هذه المحاكمة .

“إلى حدود الجلسة الثانية لم تكن الدعاية ترقى إلى المستوى المطلوب، خصوصا أنّ عائلات السجناء في حد ذاتها لم تُبدِ رغبتها في المجاهرة إلى أن صدر الحكم، حينها باشرنا حملتنا واهتمّ المحامون بالإستعداد لجلسة الإستئناف وأخذت اللجنة على عاتقها مهمة الدعاية الإعلامية”.

حسب رأيها، أعادت حملة الدعاية طرح النقاش الدائر حول القانون 52 المتعلق بالمخدرات و بينت في الأثناء مدى سخط الشباب التونسي الحانق على هذا القانون.

رغم إطلاق سراح الشبان الثلاثة، إلا أن الدعاية يجب أن تستمر من وجهة نظرها من أجل تغيير هذا القانون، خاصّة مع تواصل الإيقافات على خلفيته.

تشدد دوجة “على عدم دستورية هذا القانون حيث يقتصر دور الدستور في هذا النوع من القضايا على البعد الشكلي والإعتباطي”.

بالنسبة إلى دوجة، تُعتبر معركة إصلاح القوانين الجاري بها العمل، و من بينها القانون الجزائي وإيقاف التجاوزات البوليسية من أهم المعارك التي يجب أن تُخاض لفائدة الشباب. لم تعد هذه الشابة تؤمن برجال السياسة، سيَما رئيس الجمهورية الذي تصنفه في خانة المحافظين فيما يتعلق بالمثلية واستهلاك الزطلة (القنب الهندي).

تضيف دوجة أنها “تعي جيدا ما يُخفيه وهْمُ التصويت المفيد .. ففي الانتخابات الأخيرة (أكتوبر-نوفمبر 2014) تمّ ارغامنا على الاختيار بين الطاعون و الكوليرا ( المقصود بين النهضة و النداء) .. أعتقد أن الشباب في حاجة إلى بديل آخر ونفَس مغاير”.

تلاحظ دوجة إنحسار التعبئة و تتسائل عن مآلات قضيتها. وتعتبر، في السياق ذاته، أنّ بعض مشاريع تنقيح القانون 52 التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في ديسمبر 2015 أكثر قمعا، مادام رفضُ الخضوع للتحاليل لإثبات إستهلاك المخدرات يُعرض صاحبه للسجن حتى في المشاريع الجديدة.

“كان لدينا انطباع أنّ رسالتنا لا ينقصها الوضوح، لكننا فهمنا فيما بعد أننا لا نشارك الحكومة لغتها لذا نعتبر أن النواب وحدهم هم المخولون لإصلاح هذا القانون. آمل أنّ ضغط الشارع وإسناد المجتمع المدني سيسهم في تحريك الأوضاع إلى الأحسن”.

تُقر دوجة أن المسألة تتجاوز حدود تونس العاصمة، حيث يتم إيقاف مئات من الشبان لنفس الأسباب و التّهم لكن لا تزال التعبئة لفائدتهم أقل مما هي عليه في تونس العاصمة .

“لهذا السبب بالذات أطلقنا شعار (السجين المجهول) على حملة التعبئة من أجل إصلاح القانون 52 نظرا الى أنّ العديد من المساجين ظلّوا مجهولي الهوية و لابد من أن تُنظم لفائدتهم حملات المساندة”.

لم تكن لقائد الفرقة الموسيقية “Gultrah Sound System”علاقة بالسياسة و الإلتزام فقد كان حليم اليوسفي منذ البداية مواطنا متمردا. يقتات هذا الشاب الثلاثيني من فنّه منذ نحو عشر سنوات رغم إقراره “بترويج الزطلة” في حيه سنة 2008 حتى يتمكن من تسويغ أول فضاء للعرض خاص به وتمويل إصدار ألبومه الأول.

بعد أن قضّى جزءً من طفولته في مدينة قفصة، إنتقل حليم صحبة عائلته إلى جبل الجلود بالضاحية الجنوبية للعاصمة. سماه والداه الموسيقيان حليم تيمُّنًا بالمغني المصري عبد الحليم حافظ. في الخامسة عشر من عمره، وقع ذلك المراهق في غرام القيثارة. كانت بداية تعلقه بالموسيقى عرضية ف”عندما كنا نتسكع في غابة خلف المعهد شاهدت شخصا يحمل قيثارة، خصوصا أن أسباب الترفيه كانت منعدمة في الحي”.

عندما لا يعزف في الديبلاكس (Duplex) ، وهي حانة تقع في وسط العاصمة، يقوم حليم بجولات في أنحاء تونس و يقتات من الحفلات التي يحييها هنا و هناك. لا تمثل الألبومات موردا للرزق بالنسبة لهذا الشاب، نظرا لانعدام سوق يُروّج لهذه المدرسة الموسيقية، إضافة إلى عدم إحترام حقوق الملكية.

ينفي حليم تعرضه لصعوبات تُذكر خلال ممارسته للموسيقى في عهد بن علي “فقد كنا نتدبر أمرنا بشكل أو بآخر” نظرا لأن النظام “كان يسمح بهامش من التسامح عندما يتعلق الأمر بموسيقى الإندرغراوند رغم أنها لم تكن محط الأنظار”.

عملية الإيقاف كانت بدعوى أن حليم لا يملك بطاقة “الإحتراف” الثمينة التي تمنحها وزارة الثقافة والتي تخوّل له الغناء حسب نقابة الموسيقيين.

لم أسعَ وراء الحصول على هذه البطاقة لأنني أرفض أن تعطي لجنة ما لنفسها الحق بالحكم على ما أنتجه “بعدم تناسبه مع مفهومها للموسيقى”. هكذا صرّح حليم الذي يعتبر أن الحادثة أثبتت وجود فجوة بين الأجيال ما بعد الثورة.

“كما هو الحال بالنسبة الى الديناصورات التي تحكمنا، يوجد مسنّون في هذا القطاع يسعون إلى حصرنا في قوالب ضيقة فالبطاقة في حد ذاتها لا تعبّر عن شيء رغم تحجّجهم بالرغبة في حماية حقوقنا والحال أن الموسيقيين في تونس لا يتمتعون بأية حقوق فكل منا يفعل ما يطيب له “.

منذ أن تردد صدى هذه الحادثة بفضل المدون هيثم المكي، إستطاع حليم أن يصعد بعد ذلك على الركح دون صعوبة تذكر و لكنه لا يؤمن رغم ذلك أن السياسة بإمكانها أن تحدث فرقا.

“لقد توجهت إلى صندوق الإقتراع في مناسبتين سنة 2011 و سنة 2014 إيمانا مني أن أناسا قد ضحوا بحياتهم كي نتمكن من الإنتخاب في كنف الديمقراطية، لكنني أعتقد رغم ذلك أن السياسيين لا يبالون بأمرنا”.

يحاول حليم اليوم أن يُصدّر موسيقاه إلى الخارج، كما أنه يحلم بإنشاء حركة تدافع عن الفنانين و تُعنى بالملكية الفكرية في تونس.

“أعرف أن المشوار طويل لكنني لا أستطيع أن أمنع نفسي من الإيمان بإمكانية تحقيق هذا الحلم. لم يفارقني الشك يوما في مسيرتي و لولا هذا الشك بالذات لما أصبحت ما أنا عليه اليوم فقد تيقنت من أنني أتطلع لمواصلة هذا العمل و العيش منه رغم أن هذا القرار ليس يسيرا في تونس “. يستخلص حليم .

في حي دوار هيشر في الضاحية الغربية لتونس العاصمة يعرف جهاد الحاج سالم الجميع، بداية “بالبرباشة” الذين يجمعون علب البلاستيك المستعملة من سلال المهملات وصولا إلى “عصفور”، ذاك الصديق الذي يبيع الغلال التي تُشترى صباحا من السوق المركزية. تحوّل هذا الحي، مسقط رأس هذا الشاب ذي الخمس وعشرين سنة و أستاذ علم الإجتماع، إلى ميدان يمارس فيه بحوثه.

بتكليف من المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، ينجز جهاد بحوثا حول الشباب التونسي في الأحياء الشعبية و ظاهرة السلفية. جلب جهاد الأنظار حوله عندما تدخل في نوفمبر الفارط في أحد الحوارات التلفزية بقناة التونسية إثر هجوم محمد الخامس الذي تسبب في موت 12 عونا من الأمن الرئاسي.

في نفس الموضوع

لست ممن يحبون البروز في القنوات “السندويتش” كما أسميها، لكنني لم أتردد عندما سنحت الفرصة بذلك لأُعبر عن الشباب الذي سئم الوصم فقبلت الدعوة . شهادة جهاد بن سالم.

منذ ذلك الظهور التلفزي أصبح وجه هذا الشاب مألوفا في الحي رغم أنه يحبذ أن يمكث في الظل. كان جهاد من بين المتحمسين للثورة سنة 2011 و قد أسس جريدة الكترونية في دوار هيشر سماها “أيام المقاومة”. بعد هذا التحفز، كان جهاد شاهدا على هجرة الشبان إلى سوريا في حين انساق آخرون نحو التشدد الديني، و لم يعد يرى البعض الآخر من مخرج لتحصيل لقمة العيش سوى سلك طريق التجارة الموازية .

بالنسبة الى جهاد كان الأمر مختلفا فقد تشبث بالدراسات الجامعية و هو الآن بصدد انهاء رسالة تخرّج حول سياسات الشارع في الفضاء الحضري. وقد مكّنه حضوره في قناة التونسية من جلب الأنظار حول الشباب الذي يواجه مصيره في ضواحي تونس العاصمة.

بمجرد أن تصف وسائل الإعلام الأحياء الشعبية بكونها معقلا من معاقل الإرهابيين يُنمّي هذا التصريح شكلا من أشكال الرفض و الوصم تجاه شبان هذه الأحياء”.

يواصل جهاد إستعراضه للحياة اليومية لشبان الأحياء الشعبية ويصفهم ب”ضحايا عطب إجتماعي” ناتج عن تفكك في العلاقات الإجتماعية سواء على مستوى الشغل (البطالة وعدم الإستقرار و العمل في ظروف سيئة…) أو الانقطاع عن الدراسة و العلاقة مع أُناس متنفذين أو الوصم وفق قوله.

Aفي دوار هيشر، لا يصعب عل جهاد التعرف على كل الرسوم الحائطية التي يرجع البعض منها إلى مجموعة “راب” التي تحول البعض من أعضائها الى سلفيين. البعض الآخر من هذه الرسوم كُتب في ليالي الثورة أو الانتخابات. يبعد هذا الحي عن وسط العاصمة قرابة 15 دقيقة عندما تستقل السيارة، لكن الأمر يختلف بالنسبة الى ركاب النقل الجماعي و المترو ففي هذه الحالة يستغرق الوصول إلى هذا الحي أكثر وقتا، سيما في غياب وسائل نقل معتبرة.

” بعض الشباب، أصليو دوار هيشر، يُجبرون في بعض الأحيان على العودة إلى حيهم خلال إيقافهم من طرف دورية أمنية خلال تواجدهم في وسط العاصمة والتأكّد من أنّهم يقطنون في دوار هيشر”.

في زاوية أحد الشوارع التي تُعرف بإسم “حي الشر” يضرب جهاد مثلا مفاده أنك “إن دخلت إلى هذا الحي بقطعة كاملة من الخبز لن تخرج سوى بنصفها (حومة الشر تدخل بخبزة تخرج بشطر). يثير هذا الشاب الإشكاليات التي يعاني منها شباب هذا الحي الشعبي الذي يعيش على هامش المجتمع في حي أفسد وصول أنصار الشريعة سنة 2012 جزءً منه. ويعتقد جهاد أنّ معالجة إشكالية الجهاديين يجب أن تتمّ عبر معالجة الأوضاع الاجتماعية من خلال التطرق لإشكالية الهشاشة والفقر اللذين يبقيان عاملين أساسيين.

في أحد أيام الشتاء في وسط دوار هيشر، أراد جهاد أن يعرّفنا على حيّه حيث لا يصعب أن نلاحظ بالعين المجردة أنّ أغلبية الشبان اليافعين يتسكعون في الشوارع. يحتسي البعض منهم القهوة ويمارس البعض الآخر ألعاب الفيديو في قاعات جماعية مجهزة بجهاز تلفزي و بعض وحدات التحكم في حين يقوم آخرون على متن دراجاتهم النارية بتمشيط المكان و يجلس البعض الآخر على قارعة الطريق منتظرين أن يمر الوقت أو أن تُتاح فرصة ما للقيام بنشاط تجاري لجني بعض المال. .

يبتسم جهاد قائلا: “هنا يحدث كل شيء في اطار التجارة الموازية”.

نلاحظ على الجدران بطاقات “الدودجيرس” وهي خلية مشجعي النادي الإفريقي.

في واجهة إحدى المغازات تُناقض بروكة وردية على رأس دمية لعرض الملابس هذا الجو العام الرمادي. وبانتهاء صلاة الجمعة تشعر وكأنّ اليوم قد انتهى في هذا الحي. يعود النشاط مجددا ليلا. يضيف جهاد الذي اعتاد أن يحتسي قهوته في آخر الليل صحبة أصدقائه.

<“يمكن أن نقول انّ الشيء الوحيد الإيجابي في الحي هو التضامن بين الناس. صحيح أنّ ذلك ناجم عن معرفة الناس بعضهم البعض ولكنّ السبب الأكثر عمقا يكمن في أنّهم يعيشون نفس الظروف”. يستخلص جهاد.

يؤثث هيثم المكي يوميا مداخلة في أحد البرامج الرئيسية (ميدي شو) على موجات الإذاعة التونسية الخاصة الأُولى “موزاييك أف آم “. و يقدّم خلال هذا الركن إستعراضا لما كُتب في الصحافة مضيفا إليه مسحة هزلية “كما لا يتوانى عن مشاكسة بو بكر، ذاك المنشط اللامع لبرنامج “ميدي شو” الذي يتمتع بنسبة إستماع محترمة. لا يمكن أن يفلت شيء من النقد اللاذع لهيثم المكي فمنذ قرابة الخمس سنوات لا ينفك يوجه سهامه لحركة النهضة و لحزب نداء تونس على موجات الإذاعة . لا يخشى هذا الشاب القمع ولا التهديدات بالموت التي كان يتلقاها على حسابه في الفيسبوك الذي يتابعه أكثر من 100 ألف شخص.

عندما ينهي عمله، يتوجه هيثم إلى مطعم ياسمينة في حي موبليزير وسط العاصمة الذي يقدم له صحن “الكفتاجي” بمجرد جلوسه.

يبتسم هيثم :

“قبل الثورة، كان هذا المكان يحتضن النقاشات السياسية أثناء تناول وجبة الكسكسي يوم الجمعة، بعد الأكل نأخذ قيلولة لتستمر بعد ذلك الحياة تحت الديكتاتورية”.

يرتدي هذا الشاب ذو الثلاثة و الثلاثين سنة سترة جلدية. يتحدث دون أن تظهر عليه علامات اللامبالاة ولا التفاؤل: “فز ت مؤخرا بجائزة تمنحها إحدى الجامعات تقديرا لحرية الصحافة لذا لا يجب أن نعمم، كأن أن ننسب مثلا كل ما لا يعجبنا في الوقت الحالي إلى الثورة”.

Tيقوم هيثم المكي يوميا بتفكيك تصريحات السياسيين ورصد أخطائهم و الوقوف على المستجدات اليومية بطريقة لاذعة. وُلد هذا المعلق في حي باب سويقة بالعاصمة من أبوين يعملان كمدرسين و بدأ التدوين بعد أن عمل في مجال التسويق الالكتروني. بعد سنوات من النشاط عبر الإنترنت، جعلت الثورة من هذا المعلق أحد نجوم راديو موزاييك إف أم.

يستمتع هيثم بتحليل المستجدات السياسية و الأمنية و تفكيكها لكنه يستغل ذلك لوضع الاصبع على الداء. بالنسبة الى هذا الشاب يجب أن يتعمق المرء فيما يتم تداوله خلال النقاشات الإعلامية للعثور على إخلالات النظام الجديد في تونس.

“فيما يتعلق بحرية الصحافة مثلا لا يوجد فعليا وسائل إعلام خاضعة بشكل رسمي كما كان عليه الحال في النظام السابق كما لا يوجد تدخل سافر في شؤون وسائل الإعلام، عدى إقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، لكننا نلاحظ في المقابل ولاء مالكي بعض وسائل الإعلام لبعض الأحزاب وهو ما يطرح بالطبع إشكالا مرتبطا بأخلاقيات المهنة فهؤلاء هم من يقومون بالسنسرة في هيئة التحرير”.

يُؤكد هيثم أن تفكك الدولة و ثقل بعض لوبيات المال والأعمال مهَدا لعودة شكل من أشكال الدعاية. “تريد هذه اللوبيات أن تُؤثر في وسائل الإعلام و سياساتها وبمجرد أن أُحاول فضح هذه الممارسات فإن ذلك يثير قلقهم”.

ككل صحفي ساخر يحترم نفسه كانت لهيثم عديد الإشكاليات مع العدالةلعل آخرها تلك التي رفعها ضده شفيق الجراية و هو رجل أعمال تونسي مثير للجدل، تعاليق ساخرة اعتبرها الجراية ثلبا تجاهه، قبل أن يقوم بسحب القضية لاحقا تحت ضغط موجة التضامن والتعاطف مه هيثم المكي.

بالنسبة الى هيثم تعيش البلاد حالة من “التضليل” حيث يتم استغلال أغلب الأحداث والتحركات، وخاصة من قبل الإعلام، من أجل تضليل الرأي العام وتوجيهه عن القضايا المصيرية التي تهمّه.

لكنّ هيثم لا يرى، رغم ذلك، إمكانية الارتداد إلى الوراء حيث تمضي البلاد وان بخطى متثاقلة نحو الانعتاق وتأسيس نظام ديمقراطي يتمّ فيه التداول السلمي على السلطة عبر الصناديق، “إذ لا يمكن أن تسقط تونس في شراك الديكتاتورية الفجة كما كان الحال عليه خلال فترة حكم بن علي بل يمكن في أقصى الحالات أن تكون ديمقراطيةّ مقنّعة كما هو الحال في تركيا”.

يضيف هيثم أنه تربى كغيره من أبناء جيل بن علي على ثقافة “أطبق فمك و تدبّر أمرك. رغم ذلك فإن نفس هذا الجيل الذي لا يعرف المستحيل هو الذي تزعّم الثورة، ” لذا فإن الديكتاتورية أصبحت من الماضي” حسب رأيه.

بصوت متسارع ، ما يزال هيثم الذي يحبذ الفكاهة السوداء التونسية يكافح بطريقته الخاصة من أجل حرية التعبير أحب منتقدوه أم كرهوا.

“أتبحثون عن الكحلوش (الأسود)؟ يومئ النادل دون عقد مشيرا إلى حمزة الذي ينتظر في إحدى مقاهي وسط العاصمة. يعيش إبن الأربع و عشرين سنة التمييز بشكل يومي في تونس.

يقطن حمزة في فوشانة في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة حيث يُكنّى “الكحلوش” أو “كحلة على مرّ الأيام. يؤكد هذا الشاب أن التمييز ليس بنفس الحدة في مدينة جربة في إشارة إلى المدينة التي وُلد فيها. حوَ ل إبن العامل مناهضة التمييز إلى أغنية وقد كانت البداية بالنسبة اليه عندما قامت إحدى المدرّسات بالسخرية من إحدى تلميذاتها بسبب لون بشرتها.

منذ المراهقة، كان حمزة فنان راب و مغني وهو يحاول إلى اليوم أن يخدم قضيته عبر ما ينتجه من أغاني صحبة مجموعته الموسيقية Mathcima (عصافير الجنة).

في هذا السياق أصدر حمزة أغنية جديدة بعنوان “كحلوش” التي تثير التمييز العنصري ضد السود في شكله اليومي.

“بقدر إحساسي أنني لست مواطنا تونسيا يشعر الناس من حولي أنهم ليسوا عنصريين”، هكذا تحدث حمزة وهو يدخن سيجارته.

يضيف حمزة:

“بالرغم من أن هناك الكثير من السود في قابس و تونس العاصمة الا أنّ الإشكال يكمن في أن التونسيين لم يتخلصوا بعد من المعتقدات الشعبية و الأفكار المسبقة فالبعض يعتبرني من أصيلي أعماق القارة الافريقية مثلا”

على غرار المناضلين المناهضين للعنصرية كسعدية مصباح رئيسة جمعية “منامتي” أو مهى عبد الحميد التي نظمت مسيرة منددة بالعنصرية في تونس، يحاول حمزة هو الآخر أن يعطي صوتا لأقلية لازالت غير مُمثلة بالقدر الكافي في السياسة ووسائل الإعلام.

“لا أظنك ستقبل إن تقدمت لخطبة إبنتك … سترفض بشكل مطلق. تقولون انّنا جميعا تونسيون متساوون ذلك مجرد لغو ؟ إنه النفاق بعينه عندما تبتسم لي لكنك لا تريد الإقتراب مني في قرارة نفسك” هكذا يغني حمزة.

كلمات الأُغنية تلك بمثابة الشاهد على تجربة حمزة الخاصة حيث رفضه والد الفتاة التي أراد أن يرتبط بها بسبب لون بشرته.

يضيف حمزة أن “هناك تقدما على مستوى القوانين لكن العقلية لم تتغير بعد”.

منذ تاريخ إجراء هذا الحوار شاهد عشرات الآلاف أُغنية حمزة على اليوتيوب وقد مرّ في عديد البرامج التلفزية. في روبرتاج بثته حول العنصرية في تونس، لجأت قناة الجزيرة لاستعمال كاميرا خفية لتبين أن لا شيء تغير و أن العنصرية ظاهرة عامة و متكررة.

يوم 21 مارس 2016، أطلقت عدة جمعيات حملة مغاربية تحت شعار “لا وصيف لا عزّي … باراكا و يِزّي”. و قد قام المجتمع المدني في تونس بإقتراح مشروع قانون يجرّم التمييز العنصري في تونس.

من جهته، يواصل حمزة نضاله بسلاح الموسيقى وهو يسجل في الوقت الحاضر أغنية في أحد الاستوديوهات في جهة سكرة وهي عبارة عن أغنية ساخرة تدافع عن الزواج المختلط في تونس. ويحلم حمزة باستضافة مغني الراب كاري جيمس للغناء في تونس.

بين منحوتات قاعة قرطاج في باردو تمسح هالة الجوبري و سليم إدريس المكان بإجلال و فخر. إنهما ينتميان إلى هذا المكان فقد رمّما متحف باردو كما رُمم اللوفر من قبل.

تقول هالة انّ “رؤية هذا التمثال تبعث فينا شعورا غريبا. فقد إستغرقنا الكثير من الوقت كي نستطيع أن نمسه ونتجرأ على رفعه”.

تمتعت هالة صحبة زوجها سليم بتكوين دام 3 سنوات في مجال ترميم الحجارة بإشراف من مختصين قاموا بترميم اللوفر صحبة مجموعة من الطلبة. لم يكن الأمر في بدايته سوى تعاون بين المتحفين للقيام بجرد في جمع التماثيل لكنه تحوّل بعد ذلك إلى ورشة و مدرسة وهو إختصاص لم يكن موجودا في تونس من قبل.

تقول هالة متذكرة:

“إستغرقنا أشهرا كي نستطيع أن نلمس المنحوتات فالتكوين الذي تلقيناه يقتصر على الملاحظة بغرض التعرف على العيوب و مكامن الضعف. كان الهدف من هذه المرحلة أن نتعلم بصبر ونلاحظ كل التغييرات التي حدثت لهذه المنحوتات”.

من جانبه يضيف سليم:

“يكمن الخطر الأكبر في إمكانية إسقاط المنحوتات وهو تخوف لا يفارقك أبدا طيلة مدة التعلم نظرا للقيمة الكبيرة لهذه المعالم”.

يواصل كلّ من هالة و سليم تكوينهما في مدينة تور في فرنسا في صفوف مدرسة الفنون الجميلة في إختصاص الحفاظ على المنحوتات و ترميمها.

حسب هالة “يتعلق الأمر برغبة في التغيير الجذري فقد تركنا عائلاتنا و أصدقائنا و عملَنا وراءنا من أجل الحفاظ على هذا العشق.”

لم يعودا لتونس منذ سنة تقريبا وقد كان أول ما تبادر إلى ذهنيهما أن يعودا إلى باردو. في هذا المتحف الذي فقد العديد من زواره بعد هجوم 18 مارس 2015 الذي خلّف 21 ضحية، يسعى كل من هالة و سليم إلى تحويل عشقهما إلى مهنة يدرسانها في تونس.

“نريد أن نعود إلى تونس و ندرّس هذا الإختصاص في معهد الفنون الجميلة. يجب أن يتعلّم الناس كيف يحافظون على تراثهم، لا فقط بالنسبة الى باردو بل لمتاحف أُخرى”. وتضيف هالة “مازلت أعتقد أن الأمر يتعلق بالواجب و بمهمة يجب إنجازها في بلدي من أجل أُولئك الذين قاموا بالثورة “.

تشبه هالة طالبة باريسية بتسريحة شعرها ولاتوحي هيئتها أنها عاشقة من عشاق الحجارة وهي تلبس بلوزة العمل. رغم هذا المظهر الذي لا يوحي بشغفها، ليس من العسير ملاحظة تحفزها عندما تتحدث عن باردو كما هو الحال بالنسبة الى سليم الذي يوحي بأنه أكثر محافظة لكنه يضاهيها في هذا العشق والشغف.

“أنا مغرم بالأعمال التي يعود لها الفضل في نحت شخصيتي لذا أقبلت على هذا التكوين رغم أن الأجر كان دون المطلوب”. يقول سليم مبتسما.

قبل الثورة، لا شيء يوحي بأن هذين الشابين سوف يتخصصان في ميدان الحجارة القديمة، هالة التي تبلغ من العمر 34 سنة و سليم ذي ال36 سنة هما أصيلا تونس العاصمة و يواصلان دراستهما في معهد الفنون الجميلة في العاصمة. و يعمل سليم في تزيين المسرح و السينما في حين تحترف هالة النحت بالتوازي مع مواصلتها دراسة الفنون التشكيلية.

يتذكر سليم قائلا: “أردت أن أواصل دراسة الفن دون أن أعرف ما ستؤول إليه الأمور لكنني لا أشك في عشقي لهذا الإختصاص”.

“إنطلق هذا المسار مع إقتراح هذا التربص في باردو. سنة 2011 مع النشوة الثورية. آنذاك كانت هناك إمكانية فعلية لتجسيد طموح المساهمة في إعادة بناء البلد”. شهادة سليم.

تقول هالة وهي مستغرقة في النحت انّها ترغب حقا في أن تواصل سلك هذه الدرب نظرا لخبرتها في المجال.

“هذه الفرصة كان وسائل التعلم و برهانا على كيفية تحويل هذا الشغف إلى شكل من أشكال مساعدة البلاد”.

لقد إكتشفا سويا كواليس المتحف و الزاوايا التي تضم المنحوتات التي تنتظر أن تُرمم و المجموعات التي لم يتم عرضها إلى حد الآن .

“أنظر بشكل مغاير إلى المنحوتات التي لازلت أذكرها منذ صغري. تُكتشف التشققات و الثغرات و المستور كالآثار التي يتركها الناحت في ثنايا الألبسة الجاهزة مثلا”. هكذا تحدث سليم الذي يعتبر المتحف جزء من تاريخ بلاده و يقر بتأثيراته الثقافية المختلفة.

ويضيف سليم مبتسما: “لقد كان موعدي الغرامي الأول هنا في سن الرابعة عشر. حاولت أن أُثير إعجاب الفتاة فاصطحبتها إلى هنا”.

كل شيء في متحف باردو يذكّرك بالهجوم الذي حدث السنة الفارطة كآثار الطلقات النارية على الحيطان و الواجهات وأعلام البلدان المختلفة والنصب التذكاري للضحايا و الفسيفساء التي تُخلّد أسماءهم، لكن لا وجود لأي إشارة لهؤلاء التونسيين الذين يعملون في العتمة لإعادة هيبة هذا المتحف.