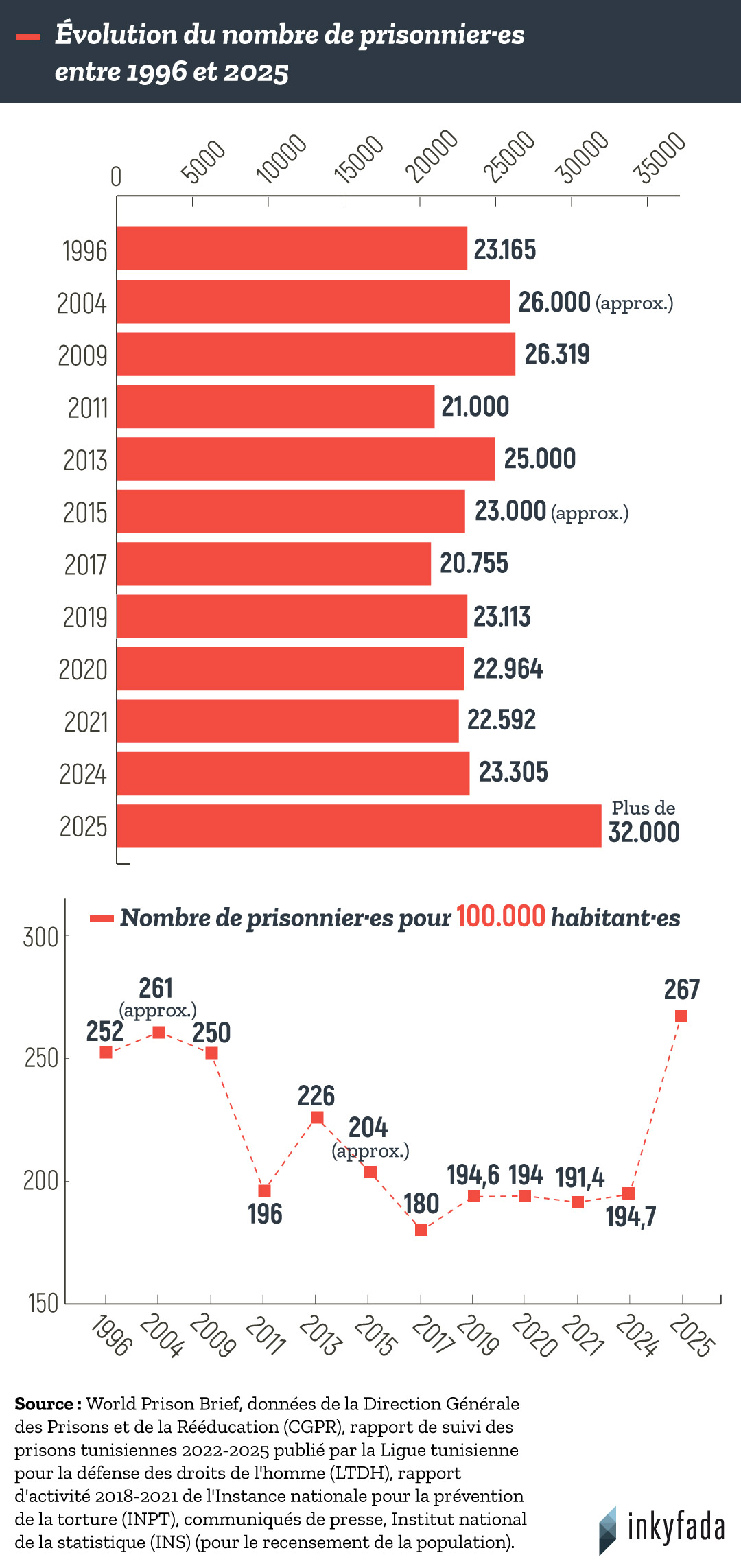

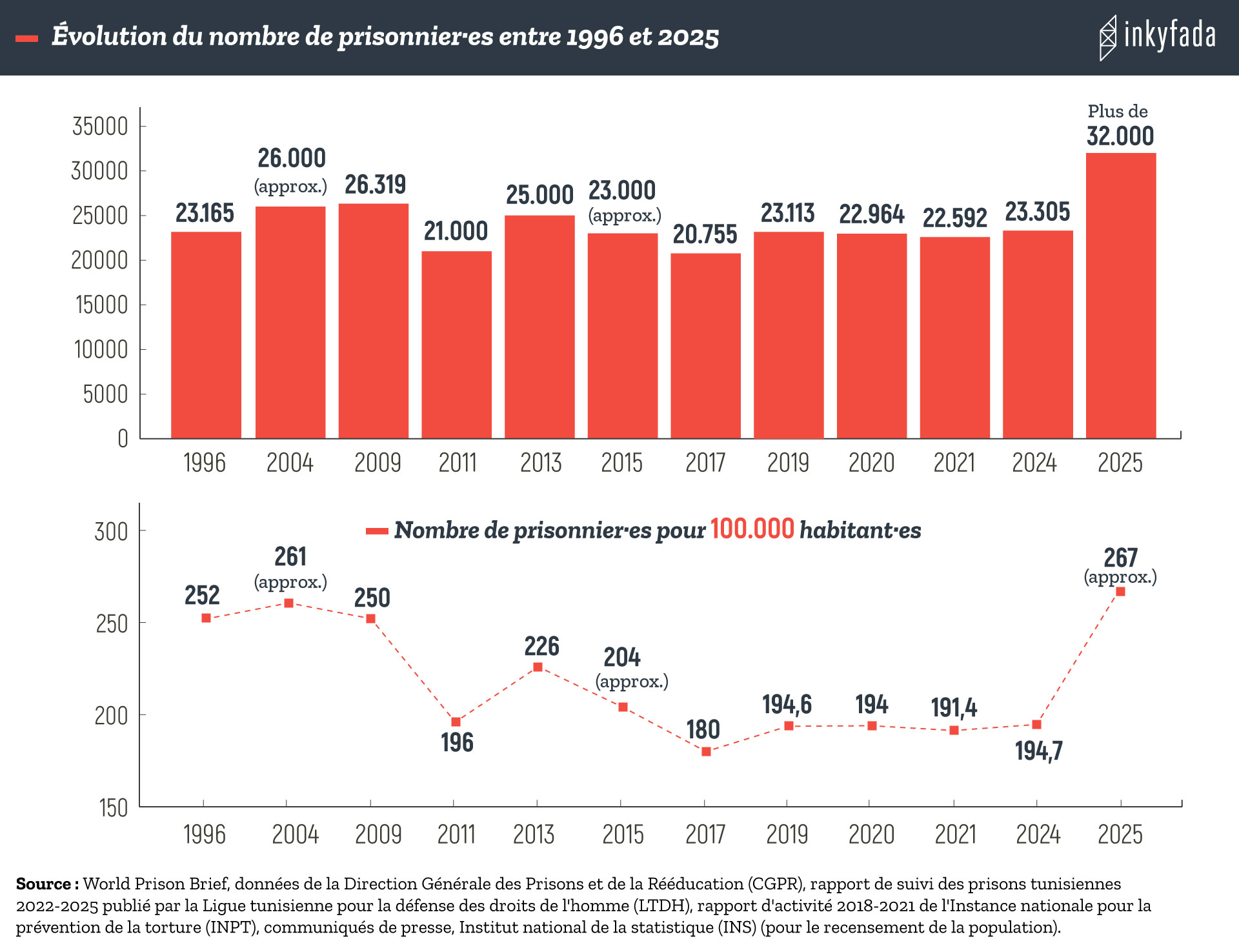

Selon le dernier chiffre disponible — que Jarray espère voir un jour publié par la Direction générale des prisons et de la rééducation (CGPR) et qu’ inkyfada a recueilli auprès de plusieurs sources pour cet article — la Tunisie connaît aujourd’hui une forte surpopulation carcérale. Le taux d’incarcération* (nombre de prisonnier·es pour 100 000 habitant·es) atteint 267 cette année, un record inégalé depuis 2004 selon les données disponibles. À titre de comparaison, ce taux est de 116 en Égypte, 217 en Algérie et 185 en Jordanie.

Le graphique ci-dessous montre l'évolution de la population carcérale au cours des trois dernières décennies, avec deux vagues de hausse autour des années 2009 et 2013, ainsi que deux périodes de baisse marquées en 2011 et 2017. Ensuite, une période de stabilité autour de 23 000 détenu·es pendant environ cinq ans, avant d’atteindre plus de 32 000 détenu·es cette année, soit une augmentation de 37 % par rapport à l’année précédente.

Des prisons surpeuplées

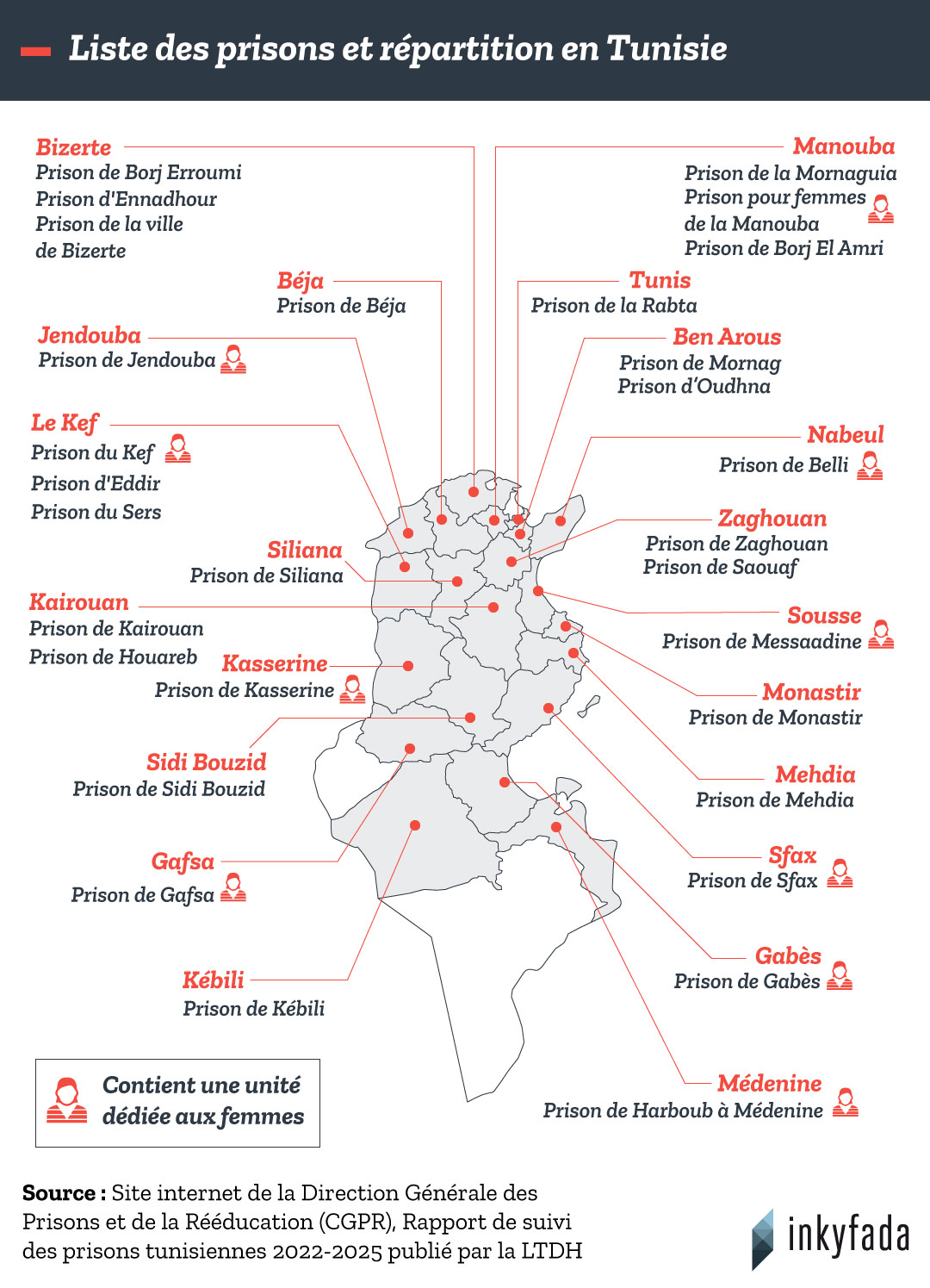

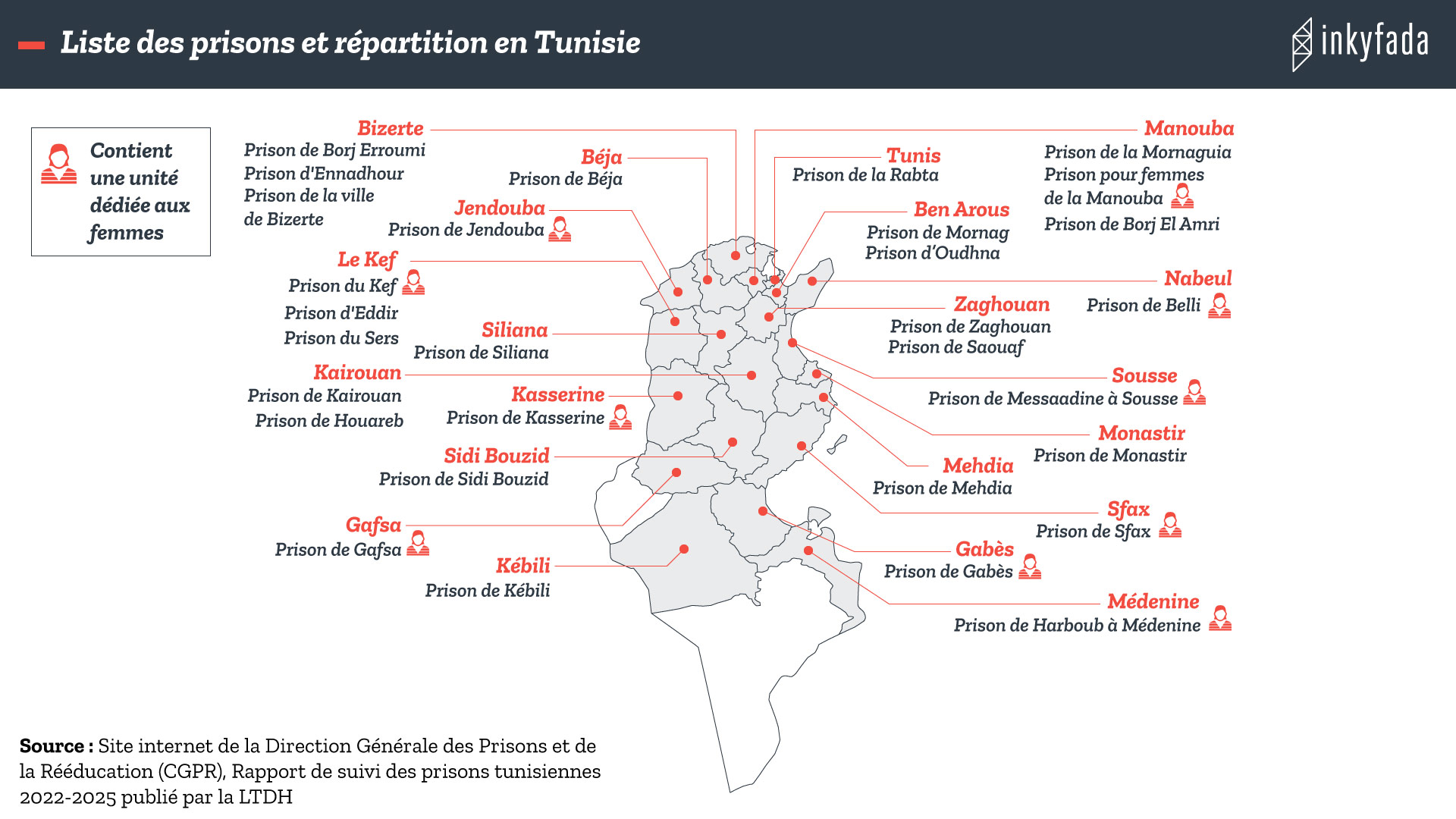

La Tunisie compte 30 établissements pénitentiaires répartis sur vingt-deux gouvernorats, dont neuf prisons comprennent des unités distinctes dédiées aux femmes et une seule prison entièrement dédiée aux femmes (prison de Manouba), en plus de sept centres correctionnels pour les enfants âgés de 13 à 18 ans. Ces unités sont gérées par la CGPR, et elles se réfèrent au ministère de la Justice.

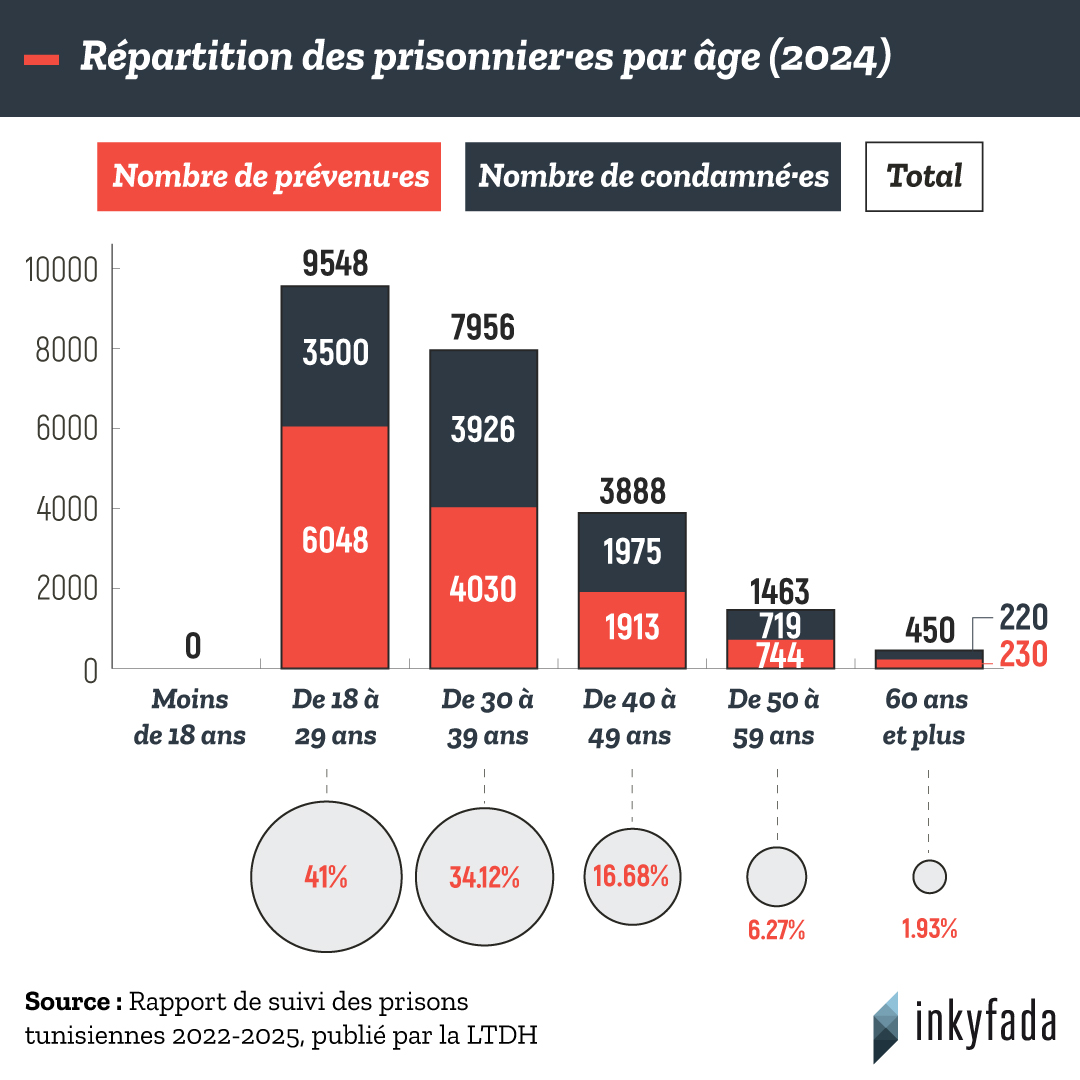

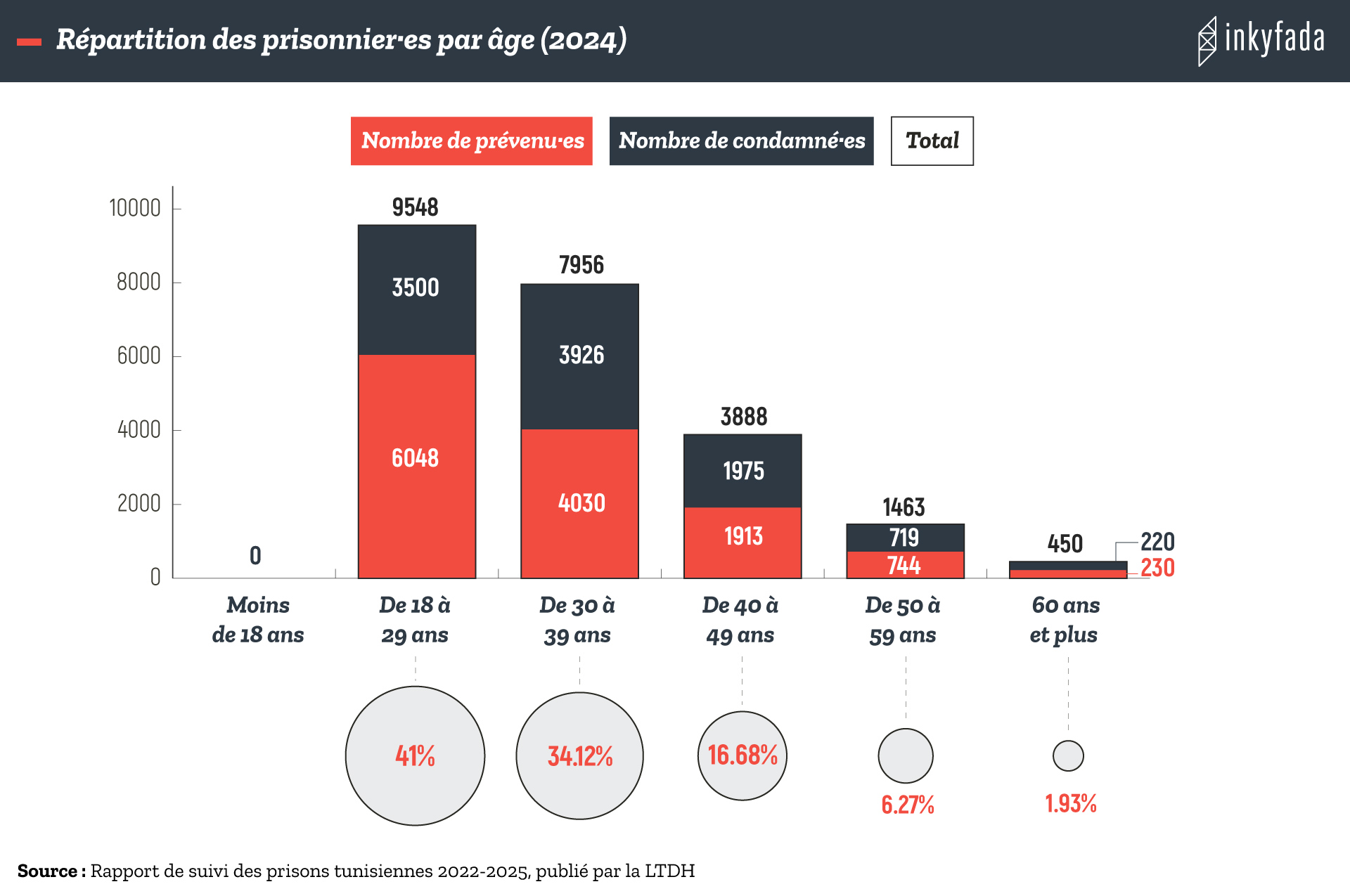

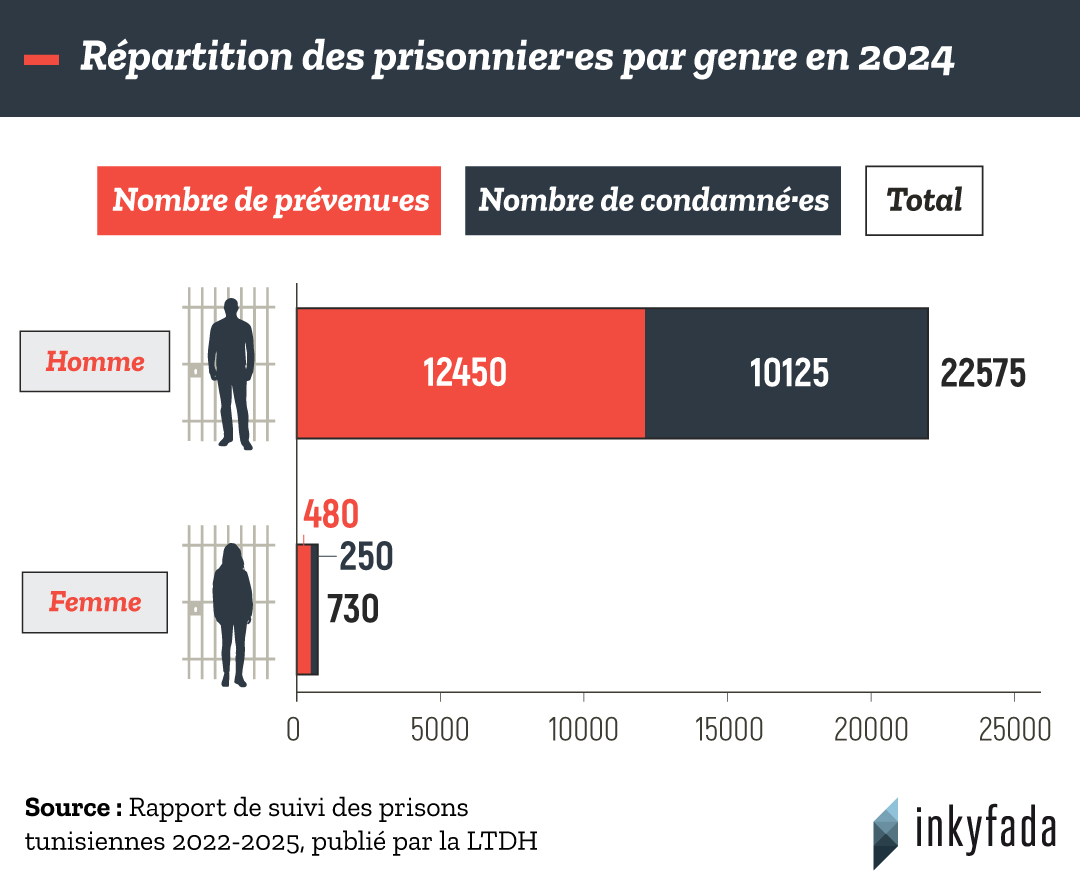

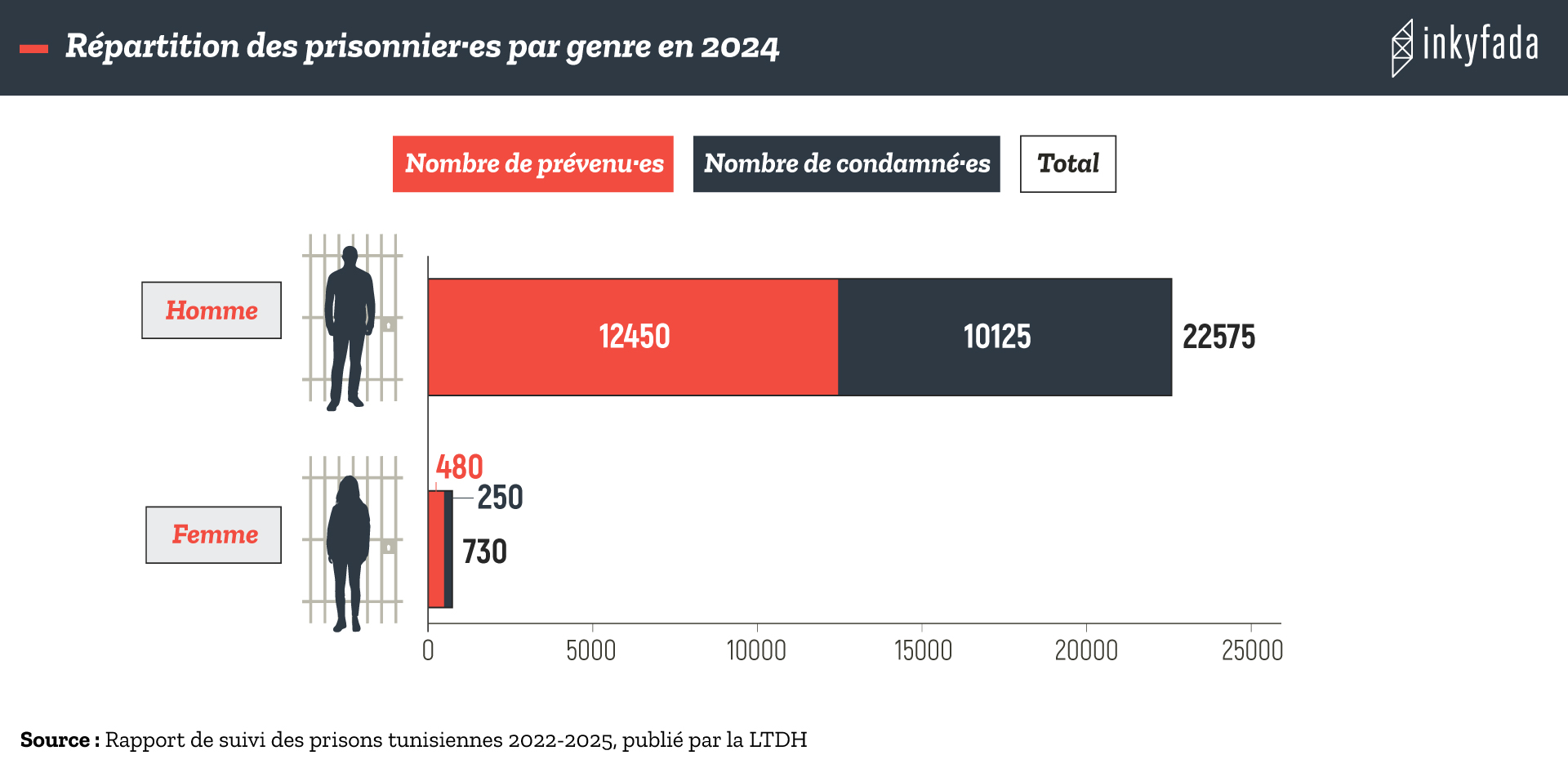

La tranche d’âge des jeunes de 18 à 29 ans représente, depuis au moins 2013, la catégorie la plus présente dans les prisons, atteignant à l’époque 50%*. Cette proportion a connu une légère baisse à partir de 2018 pour se stabiliser autour de 41 % depuis lors et jusqu’en 2024. Les hommes demeurent largement majoritaires parmi la population carcérale, tandis que les femmes ne représentent que 3,13 % du total.

Sur le même sujet

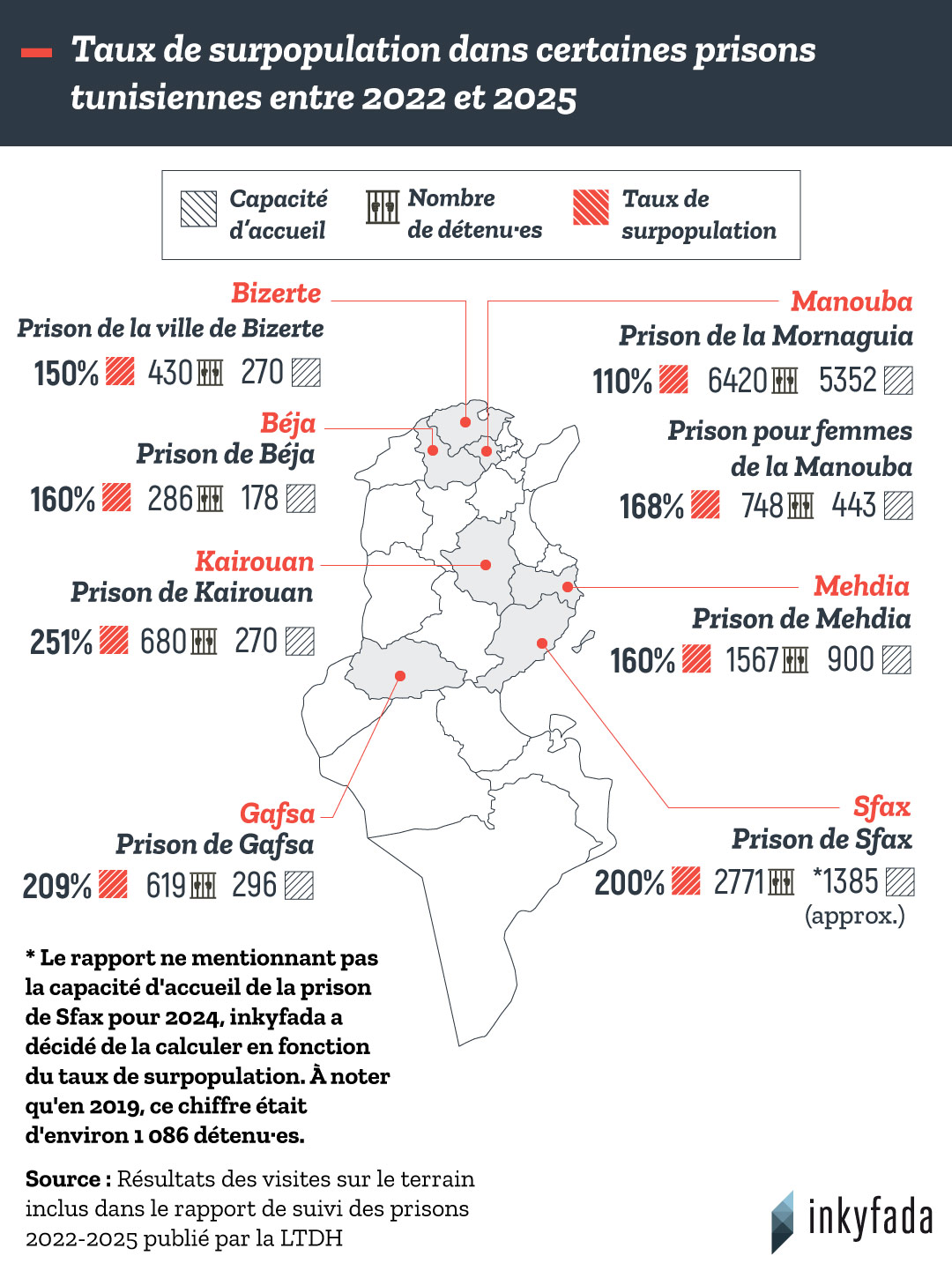

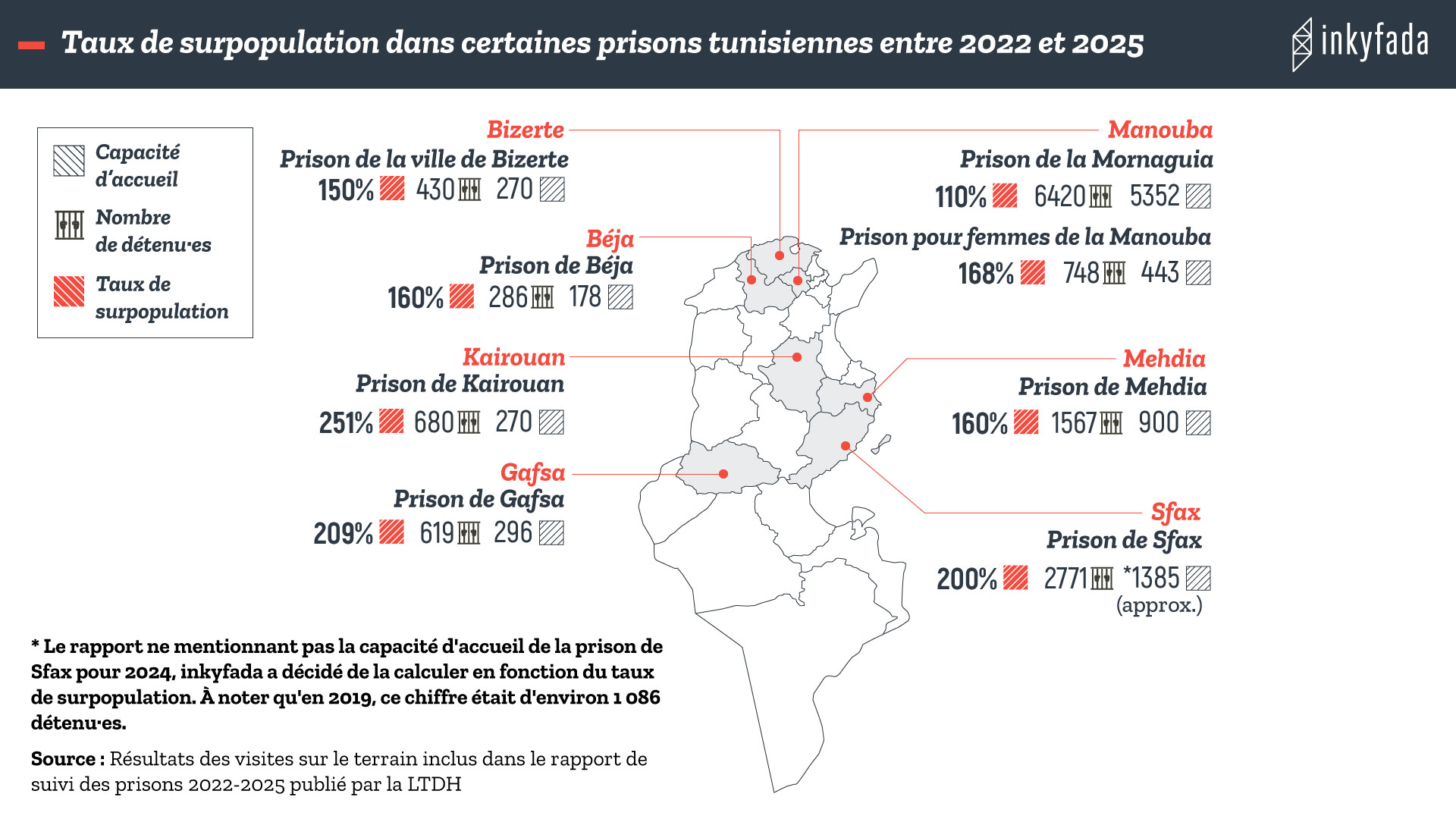

Les prisons tunisiennes ont toujours souffert d’une surpopulation sévère*, avec des taux d’occupation oscillant entre 110 % et jusqu’à 251 % dans certaines unités, comme ce fut le cas à la prison de Kairouan lors de la dernière visite de la Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) en novembre 2024. C’est ce qu’indique son récent rapport de suivi des prisons tunisiennes 2022-2025 qui regroupe les résultats de plusieurs visites de terrain dans un certain nombre d’établissements pénitentiaires. D’autres rapports mentionnent que ce taux peut parfois atteindre 300 % dans certaines cellules ou unités, bien que les variations du flux d’incarcération rendent ces chiffres instables.

De son côté, l’INPT affirme dans son rapport que "les conditions de détention deviennent plus dures et moins humaines à mesure que la surpopulation augmente, annonçant une dégradation de l’état de santé et des conditions de vie des détenus, et rendant la cohabitation collective plus dangereuse... sans compter son impact sur les conditions de travail du personnel pénitentiaire."

Le phénomène de surpopulation dans les prisons tunisiennes n’est pas nouveau. Un rapport publié par la Commission des droits de l’homme (CDH) dans les années qui ont suivi la révolution, consacré à la situation des prisons, indique que "les centres (unités pénitentiaires) souffrent en général d’une forte surpopulation, au point que dans certains établissements, deux ou plusieurs détenus se relaient sur le même lit. Certains dorment même à même le sol faute de lit, ce qui provoque des tensions entre les prisonniers et facilite la propagation de maladies de peau comme la gale". Le rapport poursuit en indiquant que "le taux de surpopulation est d’environ deux fois et demie la capacité d’accueil, et dans certaines cellules, il atteint jusqu’à dix fois".

La Commission des Nations Unies estimait à l’époque que "le phénomène de surpopulation et l’absence de séparation entre les différentes catégories de détenus sont les aspects les plus graves des prisons tunisiennes, [car] ils entraînent une augmentation du taux de récidive, la propagation de maladies... et rendent l’environnement carcéral dangereux, tendu, propice à la violence et générateur de nouveaux criminels."

La "production de nouveaux criminels" commence par ce qu’on appelle communément le "choc de l’incarcération", où le ou la détenu·e subit des fouilles corporelles, puis est contraint·e de vivre dans des cellules collectives étouffantes appelées "chambres", d’une superficie variant entre 100 et 200 m², et contenant entre 20 et 50 lits superposés sur deux ou trois niveaux. Le ou la détenu·e peut y passer presque toute la journée sans en sortir.

Sur le même sujet

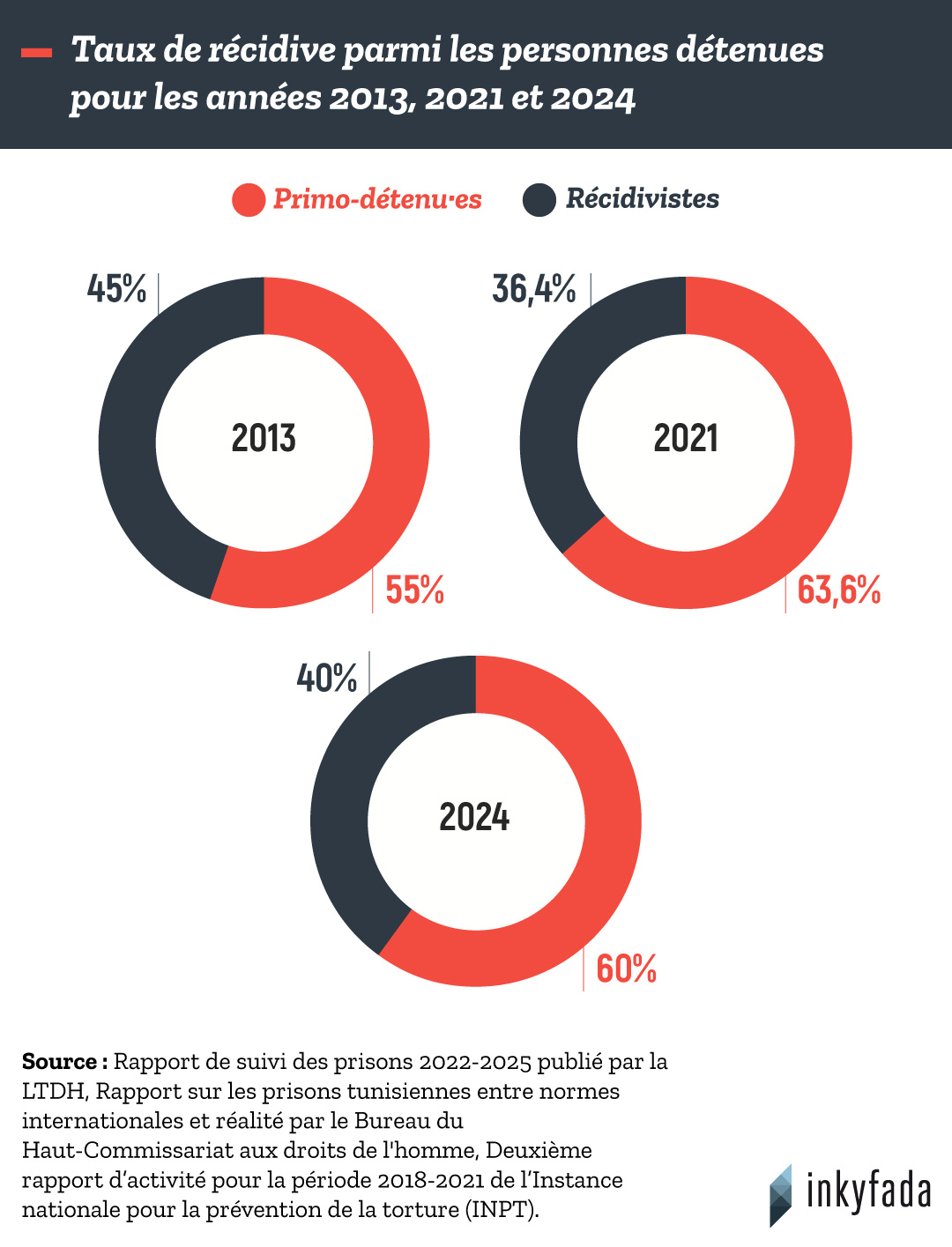

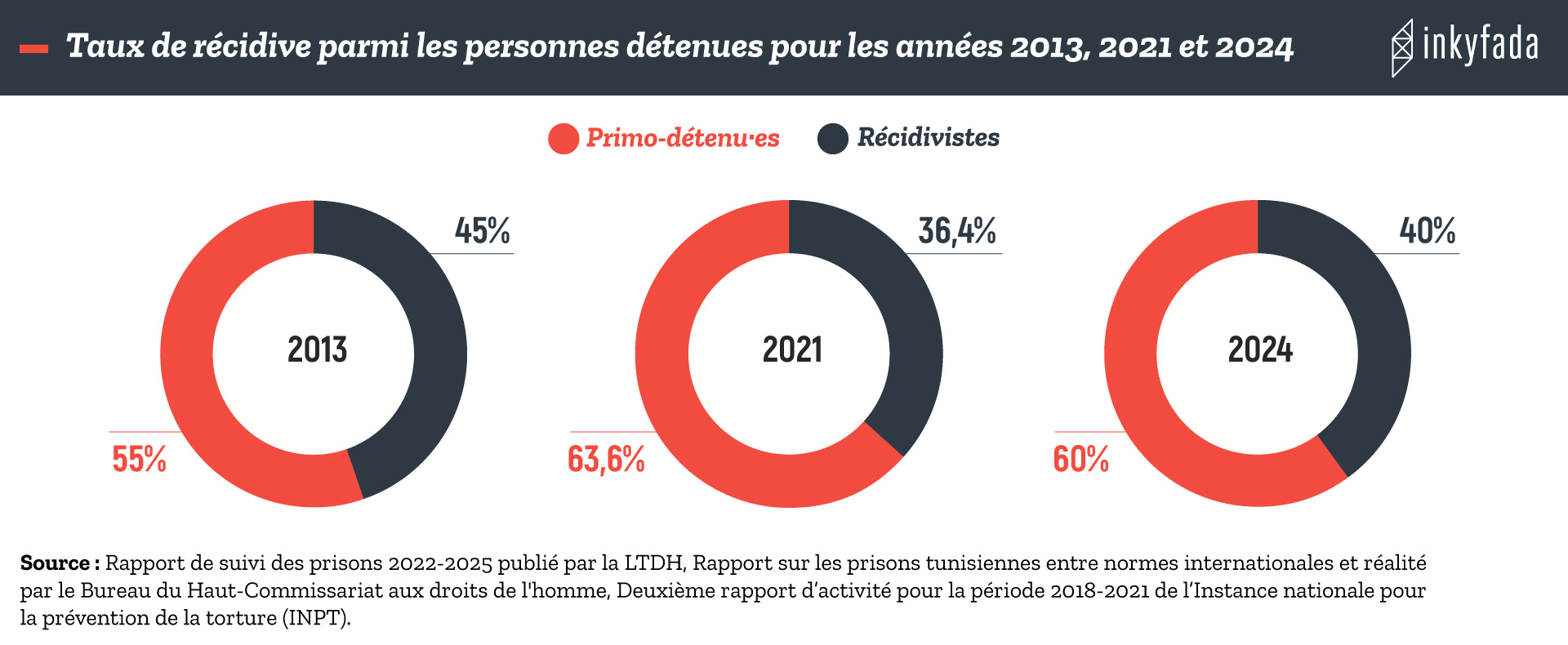

Ce phénomène se reflète aussi dans les chiffres : alors que le taux de récidive était d’environ 45 % en 2013, il avait baissé à 36,4 % en 2021, avant de remonter à 40 % en 2024. Cela signifie que, sur 10 personnes entrant en prison, quatre y retournent à nouveau.

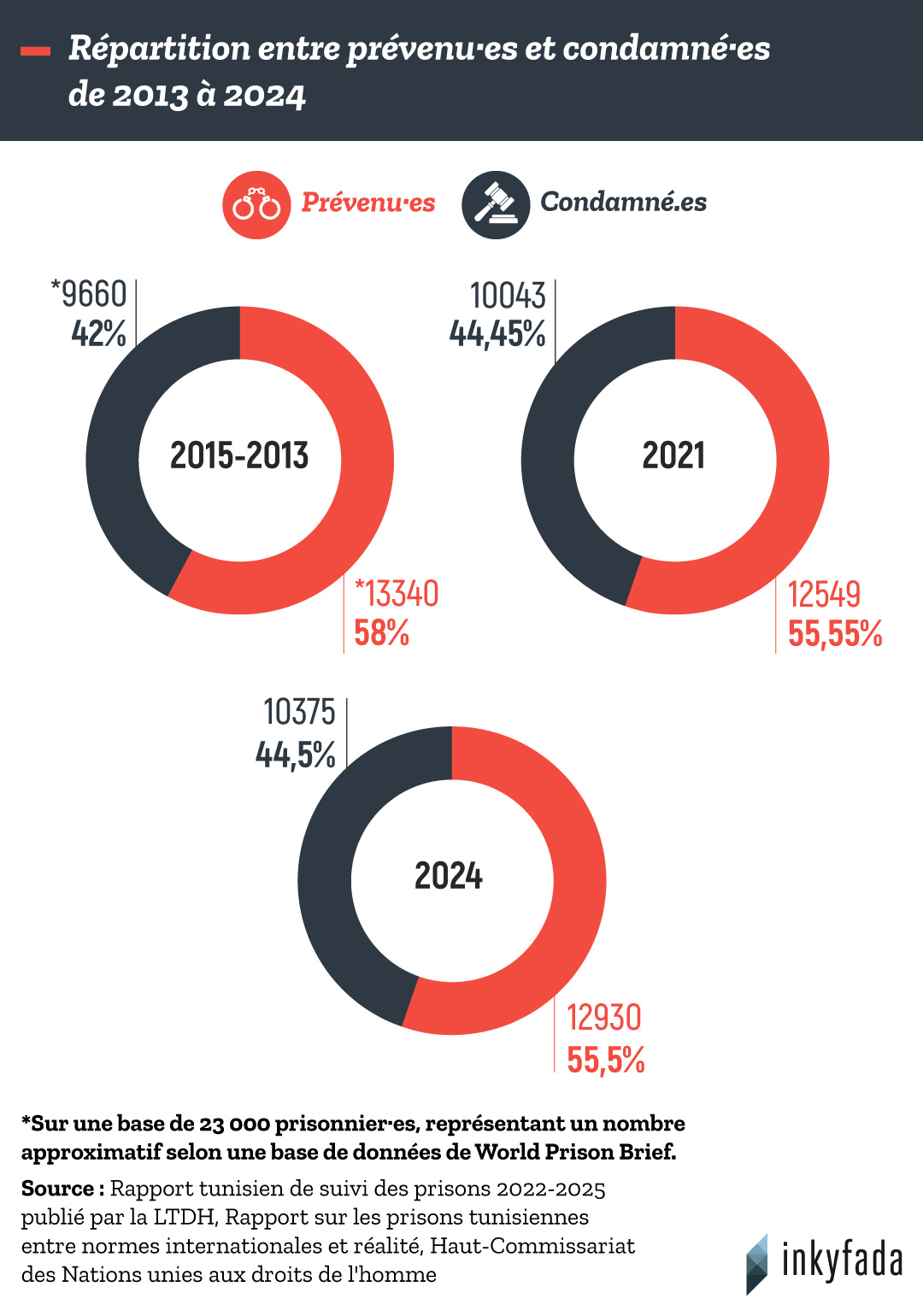

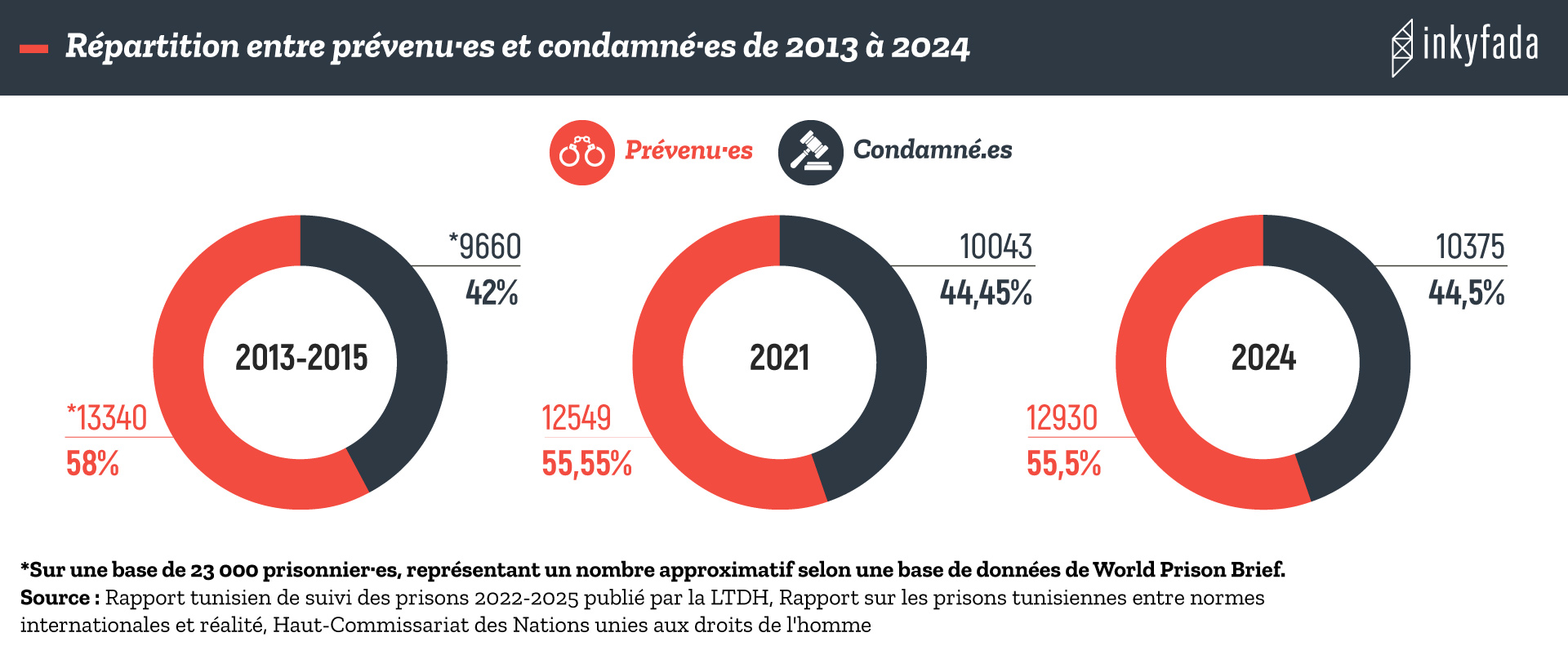

Il n’y a pas si longtemps, un rapport de l’INPT, s’appuyant sur des données de la CGPR, rapportait que "le flux d’incarcération dans les prisons tunisiennes avait atteint, pour la seule année 2018, un total de 44 494 admissions". L’Instance ajoute que les prisons tunisiennes "n’appliquent pas les principes de classification* et accueillent sans distinction les prévenus et les condamnés, sans séparation, parfois même dans les mêmes ailes ou les mêmes cellules".

Cette forte surpopulation peut être expliquée, selon la Commission onusienne citant les directions pénitentiaires dans son rapport post-révolution, par "le nombre élevé de mandats de dépôt émis par les autorités légalement habilitées, comme les procureurs de la République et les juges d’instruction, ainsi que par la lenteur des procédures judiciaires."

Par ailleurs, l’une des principales causes de la surpopulation carcérale en Tunisie est également la forte augmentation du nombre de détenu·es placé·es en détention provisoire, qui attendent leur jugement. La Commission donne l’exemple de personnes détenues pendant trois ans en attente de procès, certaines faisant l’objet de plusieurs affaires et ayant reçu plusieurs mandats de dépôt, sans respect du délai maximal légal de détention préventive fixé à 14 mois (ou neuf mois pour les délits), une situation qui se répète fréquemment aujourd’hui.

Le droit international insiste sur la nécessité de recourir aux mesures privatives de liberté en dernier ressort, et souligne que la détention n’est justifiée que pour "prévenir la fuite, l’altération des preuves ou la réitération de l’infraction", ou lorsqu’une personne représente une menace claire et grave pour la société, qu’aucune autre mesure ne permettrait de contenir.

Face à cette situation qui perdure depuis des années, le Comité des Nations Unies contre la torture a appelé les autorités tunisiennes à réduire de manière significative la surpopulation carcérale en élargissant le recours aux alternatives à l’incarcération, telles que les peines avec sursis pour les personnes sans antécédents ou pour certaines infractions mineures, ainsi que les mesures de substitution à la détention préventive.

De son côté, l’Instance nationale de prévention de la torture considère que le problème de la surpopulation est urgent et ne peut être reporté, attribuant ses causes profondes à la nature même du système pénal en vigueur, ainsi qu’à un mode de jugement axé sur les peines privatives de liberté, au détriment des peines alternatives.

Les peines alternatives : une solution rarement appliquée

Un document de recherche publié par l'association Maak [معك ndlr : Avec toi], basé sur des données du ministère de la Justice, révèle que le nombre moyen annuel de jugements non privatifs de liberté n’était que de 4 pour 10 000 affaires pénales entre 2017 et 2020.

Les peines alternatives s’appliquent principalement aux infractions mineures, telles que les délits involontaires (comme les accidents de la route), l’intrusion dans les stades, les atteintes aux bonnes mœurs (insultes, injures), les dégradations de biens d’autrui ou les actes de violence légère, entre autres…

"Il revient au tribunal, si la peine de prison ferme d'une durée maximale d'un an est prononcée, de remplacer cette peine par une peine de travail au service de l'intérêt public, sans rémunération et d'une durée ne dépassant pas 600 heures, calculées à raison de deux heures par jour de prison."

– Loi n° 68 de l'année 2009, datée du 12 août 2009, et article 15 bis du Code pénal.

**

Les peines alternatives se divisent en trois types : le travail gratuit au service de l'intérêt public, l'indemnisation pénale (le paiement d'une somme d'argent à la victime), et la peine de bracelet électronique. Ces peines alternatives sont soumises à plusieurs conditions, parmi lesquelles :

- La vérification par le juge de l'absence de casier judiciaire du/de la prévenu·e par la consultation de la carte n° 2 ;

- La présence du/de la prévenu·e à l'audience ;

- La démonstration devant le tribunal de l'efficacité de cette peine ;

- L'accord du/de la condamné·e pour cette peine (les conventions internationales ratifiées par la Tunisie interdisent le travail forcé) ;

- Le/la condamné·e doit subir un examen médical confirmant sa capacité à travailler ;

- Et la peine de prison remplacée ne doit pas dépasser un an, soit l'équivalent de 600 heures, calculées à raison de deux heures par jour de prison, sans rémunération.

La première expérience pilote du bureau d'accompagnement (Maktab al-Moussahaba) a débuté en 2013 auprès de la Cour d'appel de Sousse, et a enregistré un "succès remarquable en réduisant le taux de récidive de 40 % à 2 %" jusqu’en 2021, selon les conclusions d’un atelier organisé par l’Union nationale de la femme tunisienne en coopération avec l’Association des avocats et juges américains. Cependant, cette donnée n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante par inkyfada.

Bien qu’il n’existe pas de statistiques officielles complètes concernant les bénéficiaires, les chiffres disponibles indiquent que "plus de 5000 personnes condamnées par la justice ont bénéficié de la peine alternative consistant en un travail au service de l’intérêt public", selon Sinene Zbidi, juge d’application des peines au tribunal de première instance de Manouba et membre de la commission du bracelet électronique au sein du ministère de la Justice, dans une déclaration médiatique faite en février 2023. De son côté, Mohamed Bakhouch, accompagnateur judiciaire au bureau d’accompagnement pour les gouvernorats de Tataouine et Médenine, mentionne que "824 détenus ont bénéficié du programme des peines alternatives et du travail au service de l’intérêt public dans ces deux gouvernorats" entre février 2021 et mai 2024.

L’application des peines alternatives connaît une lenteur importante depuis leur adoption pour la première fois en 1999. Et bien que "plusieurs tribunaux appliquent ce mécanisme", cela n’empêche pas l’existence de "nombreux obstacles", comme le souligne Farid Ben Jha, porte-parole des tribunaux de Monastir et Mahdia. Parmi ces obstacles figure le fait que l’application des peines alternatives nécessite que le juge vérifie l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu "en consultant la carte n°2 détenue par le ministère de l’Intérieur, qui, malheureusement, n’est souvent pas disponible dans le dossier de l’intéressé" et n’est délivrée que sur demande de l’autorité judiciaire.

Outre la faible sensibilisation sociétale à l’existence des peines alternatives — ce qui se reflète dans le peu de demandes de leur application par les avocat·es et juges, ainsi que dans l’ignorance des condamné·es de leur existence —, s’ajoute un autre obstacle : la réticence des institutions à s’impliquer dans le système des peines alternatives.

Ben Jha explique : "Notre problème, c’est de trouver des institutions prêtes à employer des condamnés. Cela est lié à la vision traditionnelle selon laquelle un criminel ne doit pas travailler avec la communauté."

Dans les rares cas où une peine alternative est prononcée, ce sont les bureaux d’accompagnement, composés de cadres issus de l’administration pénitentiaire "et qui ont été mis en place dans plus de 10 tribunaux", selon Ben Jha, qui aident le juge d’application des peines à réinsérer les condamné·es. Ces bureaux collaborent avec les institutions, concluent des accords avec les maisons des jeunes, les municipalités, les maisons de retraite, etc., sous la supervision du pouvoir judiciaire.

"Ceux qui connaissent ce mécanisme trouvent son application difficile, en raison de la nécessité de connaître les compétences du condamné, de la disponibilité d’un juge de suivi et de la mise en place d’un bureau d’accompagnement au sein des tribunaux. Mais la plupart des parties prenantes à son application ne le maîtrisent pas suffisamment", explique quant à lui Amine Ghali, directeur du centre El Kawakibi pour les transitions démocratiques, lors d'un entretien à inkyfada.

Ghali ajoute que cela n’empêche pas que "le nombre de propositions, d’opportunités et de demandes de peines alternatives reçues par les bureaux d’accompagnement dépasse parfois le nombre de condamnés eux-mêmes, en raison de l’absence de jugements et de la lenteur des procédures judiciaires."

Parmi les peines alternatives figure également le bracelet électronique, dont l’activation devait commencer dans le cadre d’une expérience pilote en avril 2023 à l’intérieur des établissements pénitentiaires. Puis, en 2025, "le lancement d’une expérience de 2000 bracelets électroniques était prévu, en attendant l’évaluation et l’augmentation du nombre", selon la ministre de la Justice Leïla Jaffel, lors de l’examen du projet de loi de finances 2025 à l’Assemblée des représentants du peuple. Toutefois, inkyfada n’a pas pu confirmer que cela avait effectivement commencé, en l’absence de statistiques publiques à ce sujet, d’un décret présidentiel régissant leur utilisation, ou encore d’un arrêté gouvernemental spécifique encadrant le fonctionnement des bureaux d’accompagnement.

L’INPT estime que l’expérience des bureaux d’accompagnement et des peines de travail au service de l’intérêt public, bien que limitée, a prouvé sa pertinence lorsqu’elle a été mise en œuvre, "au bénéfice à la fois de l’État et des détenus". Dans ce sens, la LTDH affirme que "les peines alternatives appliquées à 200 détenus permettent à l’État d’économiser un million de dinars."

Le coût d'un·e détenu·e équivalent à neuf élèves ?

Selon une étude de l’association Maak et les déclarations de responsables, le coût d'un·e détenu·e pour les finances publiques est d'environ 50 dinars par jour, soit 18 250 dinars par an, ce qui équivaut au coût de neuf élèves du primaire, dont le coût moyen par élève s'élevait à 2 014,7 dinars en 2023, selon l'ex-ministre de l'Éducation Mohamed Ali Boughediri.

Les prévisions budgétaires allouées à la mission du ministère de la Justice pour 2025 montrent que les crédits affectés au programme des prisons et de la rééducation atteignent près de 539 millions de dinars, ce qui représente le plus grand montant parmi les programmes du ministère (programme de la justice, programme des prisons et de la rééducation, programme de direction et de soutien), selon la loi de finances 2025. Ce chiffre est également susceptible d'augmenter pour atteindre environ 562 millions de dinars d'ici à 2026, selon les estimations du ministère des Finances.

Amine Ghali ajoute : "Avec la peine alternative, la personne condamnée permet à l'État d’économiser des ressources, au lieu que ce soit l'État qui doive dépenser pour elle."

Cependant, les ressources semblent se diriger vers d'autres directions, car il ne semble pas que celles-ci soient entièrement consacrées à la réforme du système judiciaire, qui est excessivement axé sur les peines privatives de liberté, la réduction des délais de procédure judiciaire* et la diminution du nombre de détenus. Au contraire, elles paraissent davantage orientées vers l’augmentation de la capacité d’accueil des prisons. En effet, les données de la CGPR mentionnent plusieurs projets d’extension et d’aménagement des prisons existantes (Béja, Borj Erroumi, Sousse Messaadine, Gabès, Kébili, Mornaguia...), dont certains ont été lancés et achevés depuis plusieurs années.

De plus, un nouveau pénitencier a été ouvert, à savoir la prison de Belli, dans le gouvernorat de Nabeul, dont la construction a débuté en 2017. Son inauguration a été retardée pendant longtemps, et il a coûté à l’État 57,4 millions de dinars pour une capacité d’accueil de 1 000 détenu·es, avec des "normes et standards internationaux" selon ce qui avait été annoncé. La prison de Belli a commencé à fonctionner – sans inauguration – et a rapidement acquis une mauvaise réputation dès ses débuts, en raison d'un scandale financier ayant conduit à l’émission d’un "mandat de dépôt contre le directeur financier et administratif de la prison, suite à des soupçons de corruption". En outre, plusieurs opposant·es politiques emprisonné·es y ont été transféré·es, notamment Jawhar Ben Mbarek et Abir Moussi.

Sur le même sujet

Tandis que des organisations de la société civile telles que l'INPT et la LTDH s'efforcent de surveiller la situation pénitentiaire en Tunisie et de sensibiliser à l'existence des peines alternatives dans le but de "réaliser la justice réparatrice", selon les termes de Bassem Trifi, président de la Ligue, la réalité de la politique pénale en Tunisie, tant sur le plan législatif que pratique, est marquée par le désir de vengeance et la punition, sans réelle prise de conscience de la nécessité de la réhabilitation et de ses avantages pour le condamné·e et pour la société.

Cela se reflète dans l'application d'une approche "pénale-policière" qui conduit à l'incarcération d'un grand nombre de jeunes sans antécédents judiciaires pour des infractions mineures, y compris la consommation de drogues et de petites infractions commerciales. Plutôt que de traiter les causes sous-jacentes, cette approche contribue à reproduire le cycle de la criminalité et à remplir les prisons au-delà de leur capacité.