Les vendeurs longent la route, de la Place de Barcelone jusqu’à El Kherba. Ils proposent une large gamme de produits, dont certains sont présentés sur une bâche en plastique étalée directement sur le trottoir, d’autres sur des boîtes en cartons (Kardouna) ou des charrettes en bois (Barouita).

Les voix des vendeurs résonnent et vantent les prix alléchants de leurs marchandises. D’autres expliquent, négocient, réprimandent, dénoncent et crient contre des passant·es, ou d’autres vendeurs. Plusieurs univers s’entremêlent dans un seul endroit.

Des parfums, des produits cosmétiques, des herbes médicinales et des odeurs nauséabondes émanent des étals, entassés de part et d’autre de la route. Puis soudain, une panique s’installe, annonçant un état d’alerte, d’urgence.

Pourquoi cette rue en particulier ? Et pourquoi ces vendeurs ont-ils choisi cet emplacement plutôt qu'un autre ? Qu’est-ce qui les a poussés à venir ici ? Et leur présence est-elle vraiment “informelle”, comme la qualifie le discours officiel ?

En se basant sur l’étude publiée par le Forum tunisien pour les Droits économiques et sociaux en octobre 2022 intitulée “Le marché de la rue d’Espagne, ou la démarche du commerce de rue à Tunis”, inkyfada tente, en infographies et illustrations de plonger dans la rue d’Espagne et d’explorer cet univers très particulier.

Répartition territoriale

Tous les jours, les vendeurs installent leurs marchandises le long de la rue, depuis le croisement de la rue d'Espagne et de la Place de Barcelone jusqu'à l'intersection entre la rue de la Commission et Sidi Boumendil.

Les nouveaux vendeurs, qui ne peuvent pas s'installer à l'intérieur, prennent place aux intersection de la rue d'Espagne et d'autres rues adjacentes.

D’après l’étude, le marché de la rue d’Espagne compte entre 300 et 330 vendeurs. L’échantillon étudié représente un tiers de ces vendeurs, parmi lesquels 48% possèdent des bâches, 29% ont des charrettes en bois (ou “barouita”) et 16% utilisent des boîtes en carton (ou “kardouna”).

Les vendeurs de la rue d'Espagne sont répartis selon trois critères. D'abord, la rue est divisée en trois zones géographiques, chacune est associée à un lieu ou à un bâtiment connu. Ensuite, en fonction du niveau de menace de la police municipale. En cas de descente policière, les vendeurs fuient généralement vers la rue Sidi Boumendil ou les rues adjacentes à la rue d'Espagne. Enfin, le dernier critère est le flux et le mouvement des client·es, qui représente une opportunité de vente.

Portrait du vendeur

A l'image de la mentalité générale des adeptes du marché, les vendeurs de la rue d'Espagne incarnent une image stéréotypée bien distincte. Ils ont des marques de bronzage dues à une exposition prolongée au soleil, ainsi que des traces de poussière et de sueur. La plupart d'entre eux portent des "chleka" (tongs), qui sont loin d'être le meilleur moyen d'échapper aux descentes policières. Leurs vêtements ne sont pas assortis, puisqu'ils proviennent soit des marchandises qu'ils vendent, soit de friperies. De plus, la majorité d'entre eux se rasent le crâne et portent des traces visibles de saleté.

Mais au-delà des caractéristiques physiques, les parcours de vie des vendeurs irréguliers présentent plusieurs points communs. Selon l'étude, 80% d'entre eux sont originaires de la ville de Sbiba et appartiennent spécifiquement au clan des "Ghlayguia", ce qui ne signifie pas nécessairement qu'ils constituent un groupe homogène. Cependant, le degré d'influence des conditions économiques, sociales et politiques sur la formation de certaines de leurs perceptions d'eux-mêmes, de l'État et de la société reste similaire. En d'autres termes, comment leur perception du monde qui les entoure a été façonnée.

Dans la rue, le profil socio-économique du vendeur irrégulier se distingue de l’acteur économique traditionnel. Décrit comme “méfiant”, selon l’étude, il doute des intentions des autres à son égard et ne leur fait pas confiance. Cela à est dû à l’instabilité, les déceptions et les frustrations qu’il ressent, à son parcours éducatif, le fait d’avoir abandonné l’école à l’adolescence, et son éloignement du “bled” (ville natale). La plupart des personnes interrogées indiquent avoir connu des échecs sentimentaux durant leur adolescence, ce qui engendre une frustration émotionnelle.

En outre, ils font face à une frustration économique ainsi qu’à une violence symbolique et matérielle dans la rue et dans leurs relations avec l’Etat. Tout ceci nuit à leur capacité d’établir des relations de confiance et de bâtir un capital social qui s’étend au-delà du réseau familial, des amitiés de travail et de la camaraderie dans la rue d’Espagne.

La rue d’Espagne entre le passé et le présent

La rue d’Espagne occupe une place centrale dans la capitale, puisqu’elle est située à proximité de l’avenue Habib Bourguiba, la Place de Barcelone, le marché de Sidi Boumendil (rue Sidi Boumendil) et la rue de la Commission. De plus, elle est adjacente au marché central.

La création de la rue d’Espagne remonte au premier noyau de la ville européenne, entre 1835 et 1881. La fondation de la municipalité de Tunis par Mohamed Bey, le 30 août 1858, a entraîné l'émergence de quartiers en dehors de la médina, dont le quartier commercial de la place El Jazira-Essadikia, où se situe la rue d’Espagne. Depuis, l’urbanisme et l'architecture de la ville n’ont cessé de se développer et de s’organiser.

Déplacez la flèche vers la droite ou vers la gauche pour afficher les deux images:

La rue d’Espagne tire son nom de l’ambassade espagnole qui y était située, de même que les rues voisines où se trouvaient les ambassades d’autres pays. La rue d’Espagne était principalement dédiée au commerce de gros, où toutes sortes de produits alimentaires étaient vendus : des fruits, des légumes ainsi que d’autres produits en rapport avec Fondouk El Ghala, le marché de gros de l’époque ou le marché central actuel. La plupart des résident·es de quartier étaient italien·nes, comme l’atteste l’architecture italienne de la rue, avec des bâtiments de deux étages maximum.

Le quartier se caractérise par une forte activité économique due à la présence de vendeurs et de marchands des deux côtés de la rue, ainsi qu'au trafic intense. A l'intersection de la Place de Barcelone, passent quotidiennement des employé·es, des ouvrier·es, des étudiant·es, des élèves et autres.

Les caractéristiques économiques de la rue d'Espagne ont évolué au fil du temps. Après l'Indépendance, lorsque les ambassades européennes ont progressivement quitté le quartier, une activité essentiellement commerciale s'est instaurée. Celle-ci s'est accentuée au cours des dernières décennies, puisque des magasins de prêt-à-porter et de cosmétiques ont remplacé les magasins de gros, et que des vendeurs irréguliers se sont installés le long des trottoirs.

La rue d’Espagne peut être considérée comme la “rue modèle” du commerce “parallèle”, informel et non réglementé. C’est d’ailleurs sa dynamique qui pousse les vendeurs à s’y installer.

Aujourd’hui, la rue d’Espagne propose des produits saisonniers, des vêtements, des produits ménagers et d’autres marchandises pour les évènements religieux et les fêtes. Ces produits sont généralement moins chers ou de moindre qualité que ceux des grands centres commerciaux ou des magasins. Ils ne passent pas par les douanes tunisiennes, car il sont souvent importés clandestinement d’Algérie, et auparavant, avant 2011, de Libye.

La montée des activités commerciales sur les trottoirs des rues de la capitale remonte aux années 90. À cette époque, la multiplication des vendeurs de rue coïncide avec l'arrivée d'un grand nombre d'hommes originaires du centre-ouest de la Tunisie. Fuyant la pauvreté et cherchant du travail, ils se sont tournés vers le commerce irrégulier dans l'espoir d'une ascension sociale que ni l'Etat ni ses institutions légitimes ne leur offraient.

Les "Jlema" (habitants de la région de Jilma, Sidi Bouzid) ont été parmi les premiers à travailler dans cette zone, entre la rue de la Commission et le marché Sidi Boumendil. Ce commerce était historiquement associé à leur nom. Avec le temps, ce groupe a acquis un statut social et a accumulé diverses compétences. Ils ont finalement commencé à gérer des magasins réglementés dans les souks de Sidi Boumendil et de Moncef Bey, s’éloignant ainsi de la vente informelle sur les trottoirs.

Au fil des générations, le nombre de vendeurs de rue issus des Ghlayguia de Sbiba a dépassé celui des vendeurs de Jilma. Étant donné qu’ils appartiennent à de grandes tribus des villes voisines, Sbiba et Jilma, cela confère aux liens initiaux une grande importance symbolique.

Au sein de la rue d’Espagne, les relations suivent une hiérarchie clanique qui répartit l’espace entre les vendeurs. Le clan dominant des Ghlayguia jouit d’un statut privilégié, tandis que les clans des Jlass, Ouled Ayar ou Jnedba doivent payer des frais de location appelés “maks” s’ils veulent pouvoir vendre leurs produits sur la zone. Toutefois, si un vendeur refuse de payer cette somme, il risque de voir ses marchandises confisquées et d’être expulsé. De plus, l’ancienneté sur le marché est un critère important. Les premiers arrivés ont la possibilité de réserver des places spécifiques à leur nom, qu’ils peuvent échanger, vendre ou louer comme s’ils en étaient les propriétaires légitimes.

"Nous sommes une famille ici, liés par le sang et la profession"

“Un vendeur, quel que soit son outil de travail, son chariot ‘barouita’, sa boite en carton ‘kardouna’, sa bâche ou son cintre à roulettes ‘chtar’, possède réellement l’espace sur lequel il place son outil et sa marchandise, de 6 heures du matin jusqu’à environ 18 heures, et sans contrat.”

Les vendeurs informels qui se situent sur la rue d’Espagne font partie de la même organisation tribale : les Ghlayguia du clan Ouled Khelfa, de la tribu des Majer, originaire de la région de Sbiba, dans le gouvernorat de Kasserine.

Les résultats de l’étude de terrain indiquent que les vendeurs possèdent collectivement la propriété physique de la rue. Il ne s’agit pas seulement d’une propriété symbolique ou virtuelle, mais d’une propriété qui n’est pas formellement prouvée par des contrats. Ils l’ont acquis en invoquant la démarche tribale de “conquête, possession et gestion à long terme”, c’est-à-dire en utilisant leur capacité à prendre le contrôle non seulement de la part de l’Etat, mais aussi de la part de tous les concurrents qui n’appartiennent pas à leur clan. Cette propriété est transmise de génération en génération, de la première à la deuxième, et peut-être même à la troisième dans quelques décennies.

La propriété foncière pour les tribus en Tunisie reste une propriété collective. Cependant, elle est constamment menacée et doit être défendue, car elle constitue la base matérielle de la reproduction de la main-d'œuvre et fournit les conditions matérielles de survie. Ainsi, indépendamment de la manière dont la tribu est devenue propriétaire de ses terres et des frontières ambiguës, les coutumes, les traditions, la possession, la gestion à long terme, ainsi que la force militaire de la tribu sont les conditions nécessaires à prouver la propriété et à assurer sa stabilité.

La rue d'Espagne, de son intersection avec la rue d'El Jazira jusqu'à celle avec la rue de Hollande, parcourt symboliquement la délégation de Sbiba, bien qu'elle se trouve à des centaines de kilomètres. Officiellement, la rue appartient à l'Etat, mais elle reste soumise à l'autorité des Ghlayguia.

De la frontière à la rue, le clan des Ghlayguia se consacre depuis des générations à une activité commerciale. Ils détiennent le monopole de cette activité, l’organisent et monopolisent une main d'œuvre principalement composée de cousins. Le facteur génétique y joue un rôle important puisqu’il crée une solidarité mécanique qui protège les individus et le groupe, compensant ainsi l’absence de l’Etat.

L’étude explique cela par la lenteur des transformations économiques et sociales dans les zones rurales, ainsi que les échecs des projets de développement qui ont conduit à une stagnation des fondements de la construction sociale et à la domination des déterminants traditionnels au sein des communautés locales. De plus, la marginalisation sociale et régionale a également participé à la préservation des relations internes, entraînant une faible intégration nationale. Par conséquent, la conscience tribale ici est formée par la conquête de la rue et sa transformation en un marché monopolisé par les membres du clan, en s’appuyant sur Al-asabiyya (solidarité tribale).

Al-asabiyyah est une valeur que le clan des Ghlayguia, de Ouled Khelfa n’a pas perdu malgré “la migration de ses membres vers la ville”. L’étude se réfère à Ibn Khaldoun pour qui cette cohésion sociale est une inclination naturelle de l’être humain, et est générée par les liens de parenté et de proximité. Selon lui, cette inclination s'estompe et disparaît lorsque les liens de parenté ne sont pas connus. Cependant, dans l’urbanisme bédouin, les liens de parenté ne se dissolvent pas et ne se mélangent pas. La dureté de la vie dans le désert force la tribu à vivre "en isolement et dans la sauvagerie", de sorte que seuls les plus démunis gardent des relations parentales claires. L’amélioration de la situation socio-économique, ainsi que la transition de la vie rurale à la vie urbaine, entraînent inévitablement la disparition des liens de parenté.

Mais pour les Ghlayguia de Sbiba, leur migration vers la ville est une occasion de vendre les produits fournis par leur tribu parente, les Majer. Ils se voient comme un convoi commercial, installé dans la capitale, appartenant à une tribu, et qui retournera chez lui une fois sa mission accomplie dans la rue d’Espagne. Cette migration est temporaire et physique, caractérisée par une situation professionnelle, économique et sociale précaire. Ils ont migré en groupes, pas individuellement ni mentalement ou culturellement. Ces groupes vivent entre eux, isolés du reste de la société, et leur principal objectif en venant en ville est le commerce. Un jour, ils retourneront définitivement à leur lieu d’origine, Sbiba, ou le “bled” comme ils l’appellent.

L'exode des vendeurs de la rue d’Espagne est donc temporaire. La tribu n’est plus déplacée de force, comme c’était le cas à l’époque des Beys, ni géographiquement divisée à cause du colonialisme. Elle n’est ni dispersée sous la pression de l'État d’indépendance ou en quête de travail parce que appauvrie par la République. Au contraire, elle se tourne vers son passé. L’utilisation des caravanes commerciales pour transporter des marchandises et la contribution à l’économie frontalière et de rue s’inscrit dans une continuité historique et n’est en aucun cas un phénomène contemporain.

Il s’agit d’un phénomène à longue portée, qui comporte des aspects historiques, géographiques et géo-démographiques propres. Bien que le gouvernement considère cette activité comme illégale, elle est perçue comme “une pratique commerciale normale” par les communautés vivant dans les régions frontalières de l’ouest. Selon leurs représentations culturelles, la liberté de mouvement et la traversée des frontières sont des pratiques vitales et naturelles.

Sans les agissements des Beys, de la colonisation et de l'état d'indépendance, l'économie frontalière et l'économie de rue s'inscriraient dans la continuité d'une économie historiquement légitime.

Le territoire de la tribu Majer s'étend sur le centre, le centre-ouest de la Tunisie et le centre-est de l'Algérie, et a joué un rôle crucial dans l'émergence du commerce frontalier, indépendamment du type de marchandise.

Cependant, la mentalité des tribus centrales ne reconnaît pas les frontières séparatrices. Les caractéristiques démographiques de la région sont marquées par une structure tribale basée sur les liens de parenté, ainsi que par la perception d'un espace ouvert et libre pour le mouvement des individus. La notion de frontières et de barrières entre les deux États ou régions ne figure pas dans cette mentalité tribale. L'idée de liberté est donc un élément essentiel de la tribu, car elle est principalement nomade et se considère comme une entité libre et quasi-indépendante.

Tout au long de l’histoire, la tribu des Majer (dont est issue le clan Ouled Khelfa ) a toujours été opposée au pouvoir central (Makhzen), ce qui explique l’absence de tout soutien politique pour la tribu en général, et le clan Ouled Khelfa en particulier dans ses activités économiques. Malgré toutes les tentatives de changement, l’Etat n’a pas réussi à abolir la structure tribale et à la démanteler. Cette résistance s’explique par le rejet de ces groupes à la notion même d’Etat et la possibilité que cette résistance puisse se transformer en une forme de coexistence prudente entre deux entités qui se nient mutuellement.

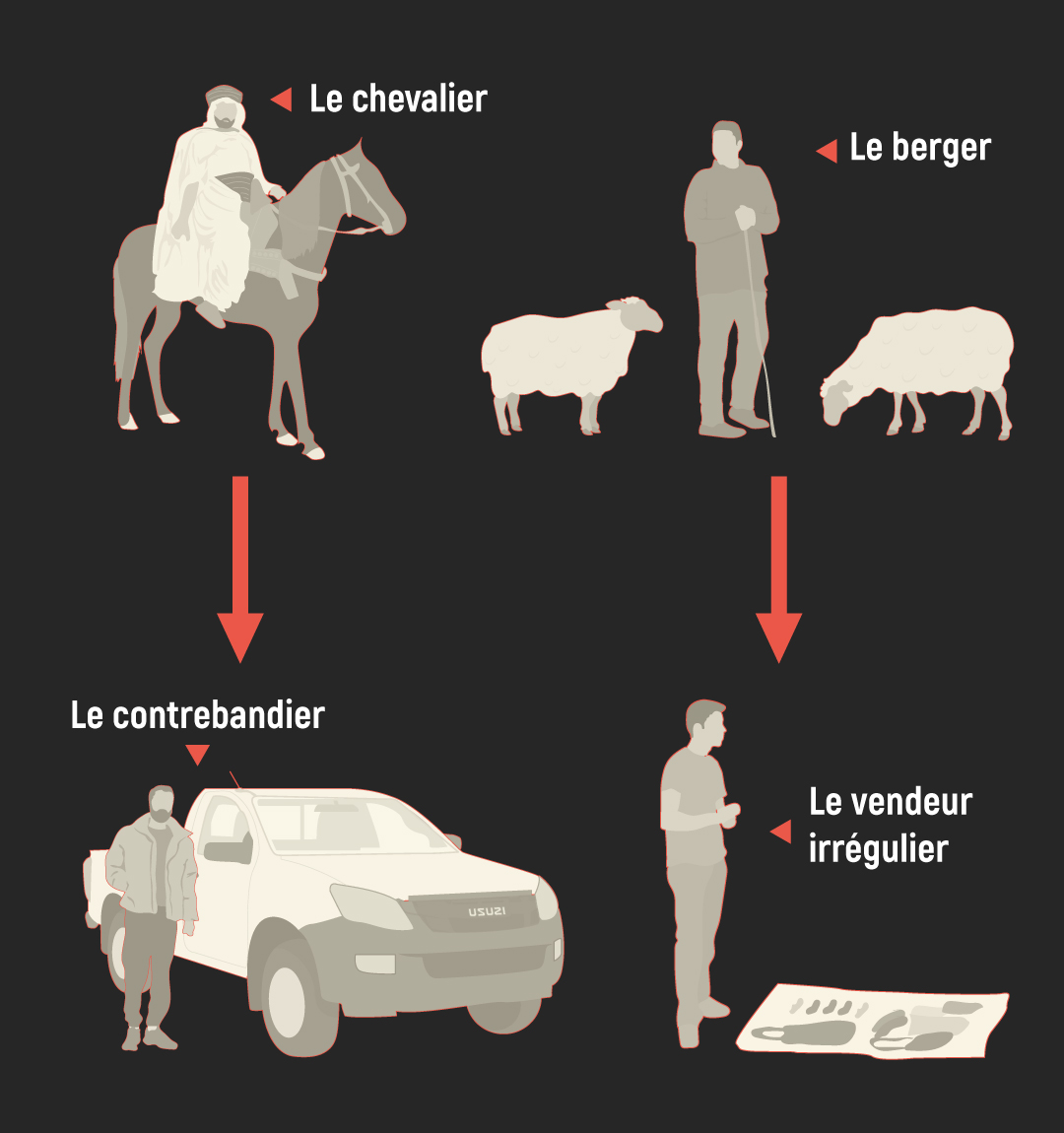

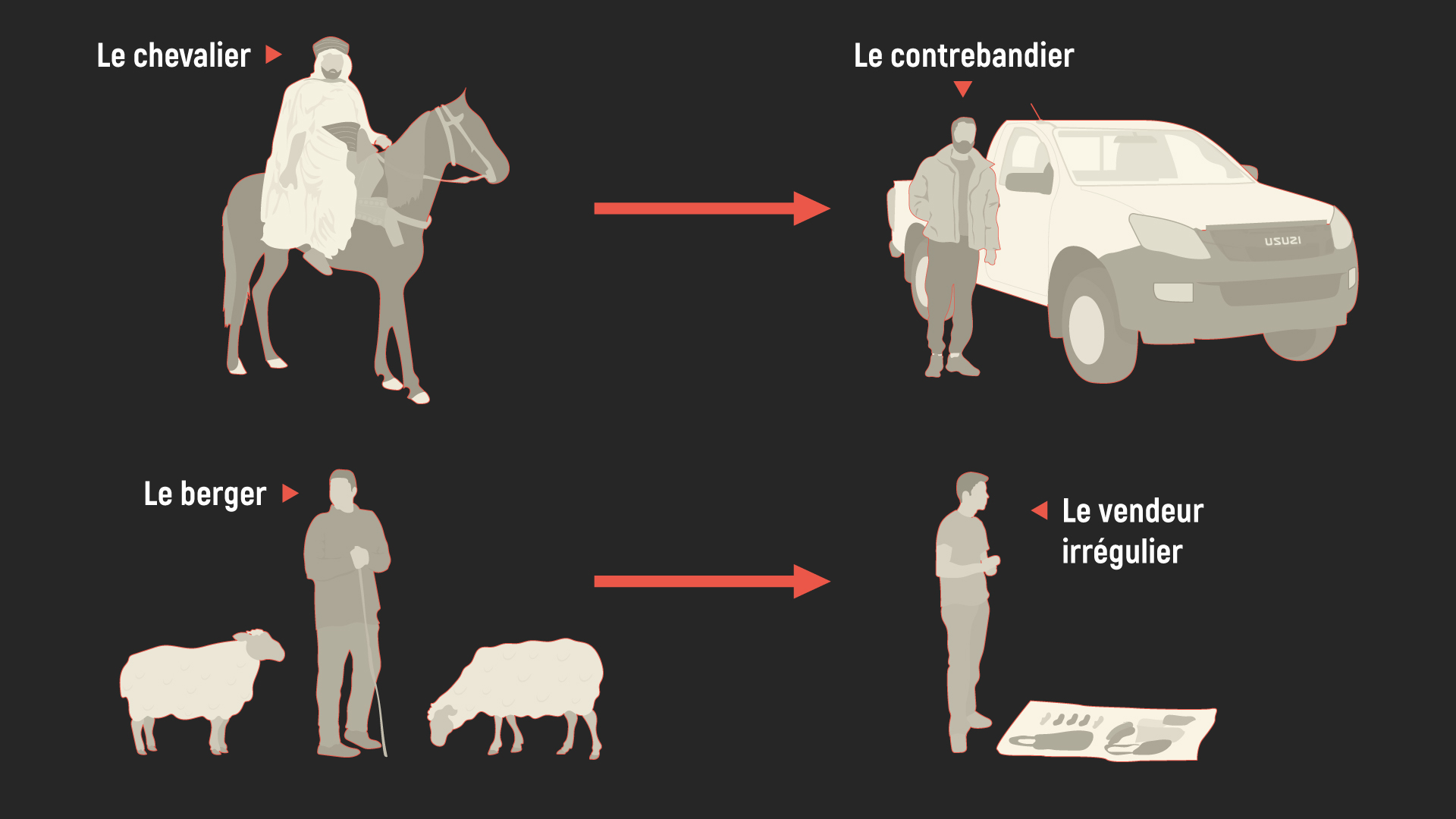

Le chevalier et le berger vs. le contrebandier et le vendeur de rue

Le clan Ouled Khelfa est considéré comme une unité tribale commerciale établie au sein de la grande tribu des Majer, se spécialisant dans le commerce de biens de consommation en masse. Cela contraste avec les activités et les professions historiquement exercées par d’autres clans de la même tribu, telles que l’agriculture (comme l’élevage), les activités religieuses (comme la gestion des zawiyas ou l’organisation de zerdas) et les fonctions défensives.

Il y a une démocratie économique au sein des vendeurs de la rue d’Espagne, ainsi qu’une égalité en termes de distribution des terres, en tant que moyen de production. Cela se manifeste notamment par la propriété collective de la rue d’Espagne, dont les espaces ont été démocratiquement répartis entre les membres de la tribu et de la région elle-même. Malgré cette égalité, des disparités et des différenciations sociales existent au sein de la tribu, basées sur les rôles et les fonctions de chacun. Il y a donc une oscillation entre les relations de solidarité tribale et clanique d’une part, et des divisions et contradictions de classe d’autre part, au sein d’un groupe de travail considéré comme homogène par les personnes extérieures.

Être vendeur de rue irrégulier ou fournisseur informel de produits frontaliers dépend principalement de votre statut social, c'est-à-dire de la position de votre famille et de son capital symbolique et matériel : produit-elle des chevaliers ou des travailleurs ?

Le knatri, ou contrebandier transfrontalier, transporte chaque jour des marchandises de contrebande d'une valeur de dizaines ou de centaines de milliers de dinars à travers la frontière dans son camion tout-terrain, au risque d'être tué par balles ou par accident, en évitant les patrouilles frontalières qui le surveillent et le suivent à la trace. Il se démarque du vendeur qui vend chaque jour des marchandises pour quelques centaines de dinars.

Le "knatri" est le prolongement historique du chevalier dans la tribu, dont la famille a pu fournir le cheval, la selle et l'arme (l'équivalent d'un camion Toyota ou D-max aujourd'hui) afin d'avoir l'honneur de protéger la tribu et de bénéficier des avantages qui en découlent. En d'autres termes, accumuler un capital symbolique qui produit ou soutient la production d'un capital matériel, assurant ainsi la survie de la tribu.

Pour acheter une voiture et être autorisé à la conduire à travers la frontière, il faut appartenir à certaines familles, au sein du clan, qui entretiennent des relations avec la police frontalière tunisienne (la Garde nationale et les Douanes). De plus, il est tout aussi important d'avoir des relations avec les autorités et les tribus algériennes. Ces dernières, qui partagent un lien de parenté avec les familles tunisiennes, fournissent les marchandises aux contrebandiers.

La réalité actuelle est telle que tous les jeunes du clan ne sont pas en mesure de devenir chevaliers ou aujourd'hui knatria . Cela est principalement dû à l’organisation familiale solide présente au sein de la tribu, qui génère deux classes distinctes : une classe ouvrière représentée par les vendeurs de la rue d’Espagne, et qui vend les produits importés - à travers la frontière algérienne - par la classe aisée, qui possède les moyens de production et les principaux fournisseurs.

De Sbiba à la rue d’Espagne

“Nous sommes venus ici par étapes et sur des périodes. Quand je suis arrivé ici pour la première fois, j’avais dix ans, mes proches m’ont accueillis.”

Les vendeurs de la rue d’Espagne illustrent la théorie de la reproduction sociale et culturelle. D’une part, le niveau d’éducation des parents et le capital culturel de la famille, et d’autre part, la fragilité économique et sociale de la famille et de la région dans son ensemble sont autant de facteurs qui, dès le départ, limitent les chances des enfants à l’école et au-delà. Ces conditions objectives entraînent un taux de reproduction de la pauvreté, de l’héritage de classe et de l'exercice de métiers pénible, mesurable sociologiquement.

Ceux qui n’ont pas la chance de naître dans une famille de “knatria” sont inévitablement destinés à travailler dans le commerce de rue, dans la rue d’Espagne. De génération en génération, les vendeurs se succèdent. Un nouvel arrivant de 18 ans maximum apprend les compétences et les secrets du métier auprès de ses cousins, qui lui offrent refuge dans une grande ville inconnue. Il devient alors apprenti dans le commerce, apprenant tout ce qu’il faut savoir grâce aux membres de sa tribu.

Les commerçants expérimentés disposant de richesses et de capital symbolique et relationnel représentent une minorité au sein du groupe. Ils agissent comme mentors et offrent protection et refuge aux nouveaux venus en échange de leur travail. Les travailleurs sont sélectionnés en fonction des liens de parenté et de la précarité de leurs situations familiales (parmi eux des enfants âgés de 12 à 16 ans).

Ils sont recrutés par téléphone par un des commerçants qui leur octroie des emplacements de vente sous sa supervision à la rue d’Espagne, afin d’augmenter sa richesse et de renforcer ses étals.

Les vendeurs de la rue d'Espagne réalisent des bénéfices pouvant atteindre jusqu'à 50% de leurs revenus généraux. Ces ratios varient en fonction des produits proposés et de la saison. Par exemple, les bénéfices peuvent dépasser les 300% pour certains produits saisonniers tels que les sacs de conservation de viande pendant Aïd al-Adha, et se situent entre 100% et 150% pour les jouets, les vêtements et les fournitures scolaires pendant leurs saisons respectives. Il est également important de souligner que le vendeur ne paie le prix des marchandises qu'après leur vente, dans le cadre d'une transaction dictée par les liens tribaux primaires entre les fournisseurs et les vendeurs.

Ainsi, le parcours du vendeur de rue est clairement défini. Tout commence lorsque l’enfant quitte la région de Sbiba pour travailler en tant qu’apprenti (sanaa), moyennant une rémunération quotidienne de 60 dinars, ou en tant que partenaire partageant les revenus selon un accord verbal. Ensuite, après cinq ans de travail, selon les témoignages de certains vendeurs, le “sanaa” peut devenir propriétaire d’un étal, capable d’employer d’autres personnes de sa région. Il peut également choisir de travailler individuellement en tant que propriétaire d’un stand de vente, où il vend certains produits à bas prix en termes de pouvoir d’achat, et qui ne causeraient pas de pertes significatives en cas de saisie par les forces de l’ordre.

“Nous sommes les otages de l’Etat”

Depuis les Beys jusqu'à nos jours, en passant par la colonisation, les réformes structurelles et l'ère de Ben Ali, les politiques de l'État ont conduit à la marginalisation et à l'appauvrissement des régions rurales et intérieures par rapport aux grandes villes, en particulier la capitale et la côte. Les réactions à ces politiques ont pris différentes formes historiquement en fonction des contextes, des régions et des tribus, allant des soulèvements à la soumission en passant par la négociation. Aujourd'hui, nous assistons à l'émergence d'une nouvelle forme de réaction : une économie informelle qui opère dans un contexte tribal.

Une économie cachée et déclarée à la fois, informelle et formelle, non réglementée et réglementée

D'une part, il s'agit d'une économie informelle, non réglementée, qui n'est pas soumise aux règles de l'économie formelle, réglementée, ni aux règles contractuelles du travail. D’autre part, elle est considérée comme formelle parce que l’Etat reconnaît son existence et ne peut pas la détruire, non pas par manque de compétence sécuritaire, mais parce qu’il ne peut pas compenser son importance économique et sociale et combler le vide qu’elle laisserait. Elle est également réglementée par des contrats non officiels basés sur une solidarité mécanique au sein d’une communauté de vendeurs liés par des liens primaires.

Les efforts sécuritaires de l’Etat, notamment par le biais de patrouilles frontalières, des douanes, de la police et de la police frontalière se sont soldés par des échecs. Cet échec est visible, non seulement à la frontière, qui est devenue un point de passage, mais aussi dans les rues qui se sont transformées en marchés.

Ces marchés s’appuient fortement sur une économie informelle qui a pris de l’importance, surpassant l’économie formelle dans de nombreux aspects. Ils la concurrencent sur plusieurs produits que cette dernière ne souhaite pas proposer sur les marchés tunisiens à des prix compétitifs.

Supprimer une économie qui fournit des produits bon marché aux consommateurs de classe moyenne et offre des emplois directs et indirects à des milliers de personnes ne sert pas les intérêts de l’Etat. Le “système” au pouvoir est incapable de pallier à cette économie et n’est pas prêt à compromettre cette stabilité sociale. C'est pourquoi, depuis des décennies en Tunisie, le gouvernement intervient ponctuellement en tant qu'acteur majeur pour équilibrer les flux de marchandises, en adoptant des politiques renouvelées et variées, en fonction de ses intérêts du moment.

Le clan des "Ouled Khelfa" ne demande plus rien à l'Etat et refuse que celui-ci lui demande quoi que ce soit. Ils ont créé une économie autonome qui échappe au contrôle de la capitale. Cette économie ne repose pas sur une relation fiscale avec l'État, mais plutôt sur le versement de pots-de-vin (appelés "jaala") aux patrouilles frontalières ou aux agents des douanes en cas d'embuscade tendue à un camion de contrebande, et quelquefois sans raison. Ils soudoient également les agents de la police municipale de la rue d'Espagne (Achour/Khammous) ou contribuent au financement d'une campagne électorale ou au soutien d'un candidat, afin d'assurer la paix, la sécurité et la protection.

“Nous sommes les collègues de Bouazizi”

En 2011, alors que les activités et les revendications syndicales se démocratisaient de plus en plus dans la plupart des secteurs professionnels, le Syndicat des Commerçants indépendants a été créé et a rejoint la même année l'Union des Travailleurs de Tunisie (UTT). La revendication principale de ce syndicat était de réglementer la profession des "commerçants indépendants" afin de sécuriser leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de travail.

L’appellation “commerçants indépendants” a une “signification symbolique”. Elle permet d’éliminer la stigmatisation associée au vendeur de rue, et propose une nouvelle catégorie socialement acceptable. Le secrétaire général du syndicat déclare : "nous sommes les collègues de Bouazizi". Cependant, au sein des vendeurs eux-mêmes, l'affaire semble plus compliquée, car le Syndicat des Commerçants indépendants, malgré sa prétention à représenter tout le monde, est l’objet de plusieurs positions, forgées par les intérêts économiques et l'appartenance clanique.

Le syndicat a demandé la réglementation de la vente de rue dans des espaces désignés, en échange d’un loyer. L’espace de l’avenue de Carthage peut par exemple accueillir jusqu’à mille vendeurs, tout comme d’autres zones dans la capitale : Sidi El Bechir, El Kherba, Mongi Slim et El Kallaline. Bien que l’espace de l’avenue de Carthage n’ait pas été aménagé, le syndicat a réussi à obtenir d’autres espaces.

L'aménagement d'espaces réglementés pour les vendeurs de rue, comme El Kherba et d'autres, a permis de stabiliser les revenus de dizaines de vendeurs et de leur offrir une certaine stabilité. Cependant, la liste déterminant qui est prioritaire pour occuper ces espaces semble être soumise au pouvoir du bureau syndical. De même, les critères de cette liste ne semblent pas être clairs pour tout le monde. Cette situation a suscité des doutes, voire des conflits, sur la légitimité du syndicat auprès de certains vendeurs.

Mais ces espaces répondent-ils vraiment aux attentes de tous les vendeurs de rue ? Ces demandes satisfont déjà une partie d'entre eux : ceux qui n'ont pas les moyens financiers d'assurer leur survie dans la rue d'Espagne et ses environs. D'autre part, ceux qui contrôlent déjà l'espace, c'est-à-dire les membres du clan le plus nombreux et le plus puissant de la rue d'Espagne, ne sont pas intéressés par les demandes d'espaces aménagés.

Dans une interview accordée à une radio privée en janvier dernier, l'ancien gouverneur de Tunis, Kamel Feki, récemment nommé ministre de l'Intérieur, a déclaré que le gouvernorat travaille en partenariat avec les huit municipalités de la ville pour élaborer un plan d'action pour ces marchés. Ce plan consiste en la création d'un "marché hebdomadaire et mobile comprenant au moins 400 vendeurs". Ces vendeurs s'installeront régulièrement sur des espaces désignés, de manière cyclique, par les municipalité. Le gouverneur a également ajouté que ce système imposera une contribution "symbolique" aux vendeurs, qui couvrira les frais du marché, la location de l'espace et la sécurité sociale. Selon lui, cette solution est "radicale" et est "applicable dans les six prochains mois".

"En attendant la finalisation de discussions approfondies avec les municipalités.", l'ancien gouverneur de Tunis propose de " réduire ce phénomène par des répressions policières ", notamment en ce qui concerne certains types de produits tels que les vêtements usagés vendus sur le bord de la route, et qui sont considérés comme " inacceptables ", selon lui.

Le harcèlement policier rythme la vie des vendeurs de rue et devient presque routinier. Les affrontements avec les forces de l'ordre sont quotidiens et deviennent une nécessité pour les vendeurs afin de préserver leurs moyens de subsistance.

“L’état du quotidien”

Comme tous les jours, Hamma*, un des vendeurs, se tient devant son carton dans son coin habituel au bout de la rue. Du matin au soir, il chante les louanges de sa modeste marchandise dans l'espoir d'attirer l'attention des passant·es.

Soudain, une vague de panique déferle sur la rue, des sirènes retentissent et des voitures de la police municipale débarquent sur les lieux. Les voix des policiers profèrent insultes et injures, engendrant une frénésie collective. Pendant ce temps, les cris des vendeurs résonnent et alertent les uns et les autres.

"C'est une grosse opération", dit l'un des vendeurs à son collègue qui vient tout juste de ramasser les extrémités de la bâche contenant sa marchandise. Il commence à la tirer sur le sol en la traînant derrière lui, tout en se penchant en arrière, à l'affût de la police. Le vendeur s'enfuit, sachant que cette opération de grande envergure, accompagnée d'un camion de la municipalité, contrairement aux opérations "normales", vise à saisir la marchandise et pas seulement à intimider les vendeurs.

En quelques instants, l'effervescence commerciale fait place à une panique générale. Les marchands abandonnent leurs étals et se précipitent vers Sidi Boumendil et les rues adjacentes, à l'exception de Hamma qui prend une décision courageuse. Au lieu de fuir, chargé de toutes ses marchandises, il court vers les forces de l'ordre qui arrivent en trombe, espérant les ralentir et donner à ses collègues une précieuse longueur d'avance.

Hamma est un "chattar". S'étant installé au bout de la rue, il s'est vu confier une mission. C'est une tactique collective pour faire face à "l'État du quotidien", c'est-à-dire la police qui représente quotidiennement l'État vis-à-vis des vendeurs.

La fuite est une tactique involontaire et courante pour protéger le gain quotidien de la saisie, ainsi que pour contrôler le niveau d'imprévisibilité et d'incertitude dans une activité qui est par nature imprévisible et incertaine.

Les campagnes de sécurité sont des moments où l'État se met en scène dans la rue. Parfois, les vendeurs, en particulier les plus anciens, anticipent ces campagnes. Cependant, la police évite d'effectuer ses descentes dans la rue d'Espagne pendant les périodes "faciles", c'est-à-dire lorsque la demande pour ces vendeurs est plus importante, comme pendant l'Aid el-Fitr, la rentrée scolaire ou d'autres fêtes, qui génèrent toutes une consommation populaire supérieure à la moyenne annuelle.

Retour à l'ère tribale

Il y a 200 ans, la révolution industrielle a remplacé la famille et la communauté par l'État et le marché. Mais qu'en est-il des sociétés qui n'ont pas connu de révolution industrielle ? Où l'État et le marché dépendent d'autres États et d'autres économies, et où il n'y a pas eu de féodalisme à transformer en capitalisme, mais plutôt un effritement de ses rapports de production due à une colonisation prolongée ? En l'occurrence, les vendeurs non réglementés de la rue d’Espagne représentent, ne serait-ce que partiellement, une preuve de la généalogie du retard historique tunisien tel qu'expliqué par Hédi Timoumi, ainsi que de son impact sur notre réalité économique et sociale actuelle.

L'absence d'un État-providence, l'incapacité à mettre en place une économie de marché apte à intégrer la majorité des citoyen·nes et la marginalisation des zones rurales au profit des villes sont autant de facteurs qui expliquent la présence de ces vendeurs, plutôt que d'autres, dans la rue d'Espagne.

Notre Etat, notre économie nationale et notre marché n'ont pas la capacité d'accueillir tout le monde. Cela s’explique par un processus de réforme structurelle en cours depuis plusieurs décennies, soumis à une division mondiale et inégale du travail qui, au lieu de réformer, a empiré les choses. Par conséquent, notre ère pourrait être celle de la famille, ou de son retour, mais elle pourrait aussi être celle des groupes et des collectifs, voire des tribus avec leur cohésion sociale inhérente, quelle que soit l'évolution de ses formes et de ses configurations.

***

Pour en savoir plus sur les différents aspects traités dans l'étude, vous pouvez écouter les deux épisodes de la série de podcast "Un article, un entretien" avec Sofien Jaballah, éditeur et coordinateur de l'étude, et Ridha Karem, chercheur et auteur du chapitre "Approche de la genèse des masculinités du marchand ambulant".