L’entrée du port de La Louza, en janvier 2024.

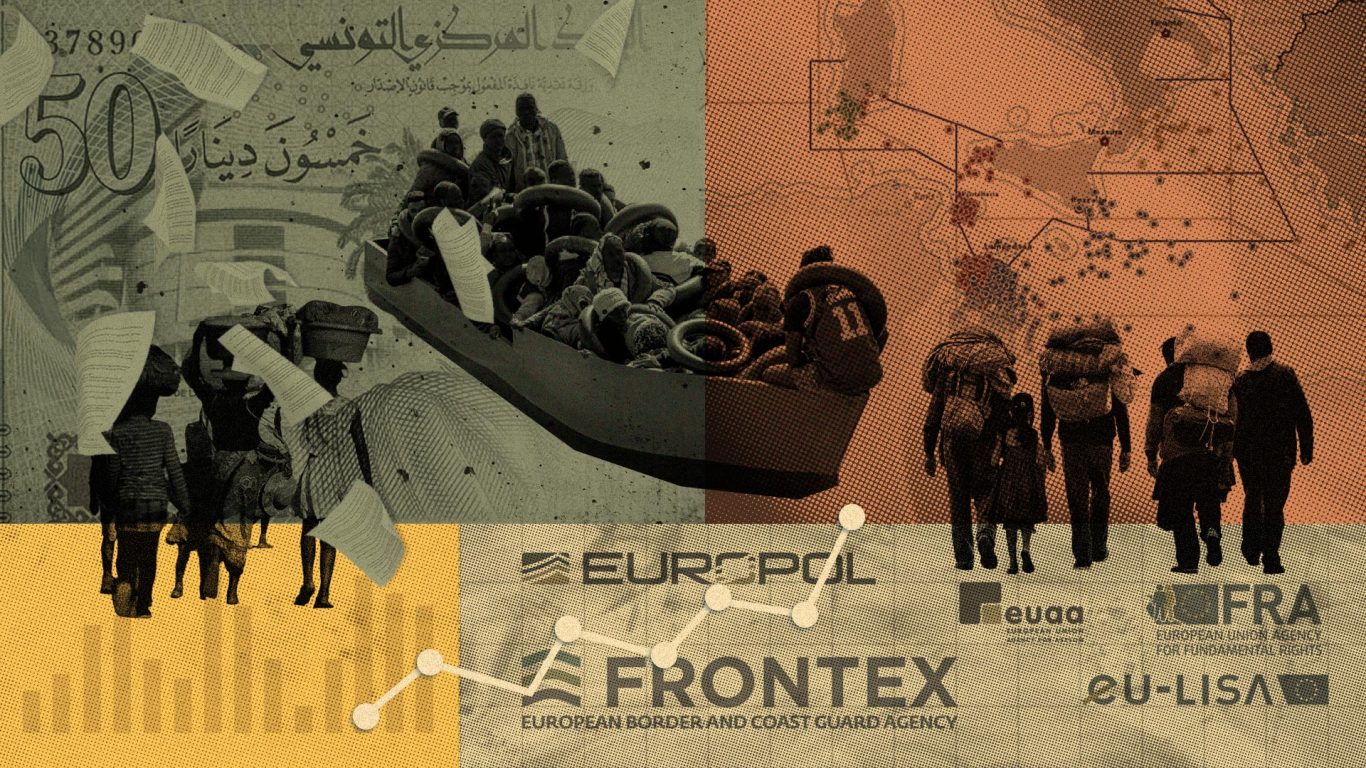

De fait, des débris similaires parsèment le littoral au nord de Sfax, détruits à l’endroit même où ils ont été interceptés. Sur la plage, les habitant·es de La Louza interrogé·es expliquent ne rien savoir de l’origine de ces barques en métal. Des documents confidentiels et de communications issues du Service européen pour l'action extérieure (EEAS) permettent pourtant de saisir l’importance que ce type d’embarcation a pris dans les flux migratoires partant de Tunisie.

Classé “document sensible”, un rapport de la Commission européenne* daté d’octobre 2024 sur les tendances migratoires en Méditerranée centrale précise que “les bateaux artisanaux en métal restent le moyen de transport principal sur ce corridor, présent dans environ 50%” des traversées.

Sur le même sujet

“Nous avons pu constater l’usage de ce type d’embarcation se généraliser depuis l’été 2022”, explique de son côté Sophie-Anne Bisiaux, chercheuse et membre du projet Alarm Phone qui surveille et alerte sur les incidents impliquant des migrant·es en Méditerranée.

Une information corroborée par une note de l’EEAS, détectant pour la première fois l’usage des bateaux métalliques “sur le corridor tunisien” en août 2022. Sophie-Anne Bisiaux considère ces barques en métal comme des “embarcations dangereuses” et “propices aux naufrages”. Un constat corroboré par les documents confidentiels de l’EEAS, et par les témoignages de migrant·es. Pourtant, rien ne semble pouvoir freiner leur usage.

Un réseau de production désorganisé

Dans les terres, les Subsaharien·nes expulsé·es de Sfax lors des émeutes de l’été 2023 ont trouvé refuge dans les champs d’oliviers. Les campements installés le long de la “route de Mahdia” (C82) sont nommés d’après les bornes kilométriques auxquelles ils sont situés. L’un de ces camps, situé dans la délégation d’El-Amra, est réputé pour être “un point de départ pour d’autres kilométrages”. Des centaines de Subsaharien·nes viennent d’y passer l’hiver dans des tentes de fortune, et se préparent à prendre la mer. Derrière le camp, une dizaine de barques métalliques gisent sur le sol, complètement concassées.

“C’est la garde nationale qui a fait ça, ils sont venus avec une grosse pelleteuse”, explique l’un des habitants du camp sous couvert d’anonymat.

Des barques métalliques détruites par les forces de l’ordre au milieu d’un camp de migrant.es, dans la délégation d’El-Amra, en mars 2025.

Sur le même sujet

Selon lui, cette opération de destruction a eu lieu “il y a plusieurs mois” déjà. Depuis, les migrant·es entreposent les embarcations à un autre endroit. Peu d’entre eux acceptent d’expliquer comment sont construits ces bateaux. “Constituées de fines plaques de fer assemblées entre elles, ces embarcations métalliques répondent aux récents raids menés contre les usines de fabrication de bateaux en bois”, détaille Sophie-Anne Bisiaux. En décembre 2023, une note interne de FRONTEX* explique que la longueur moyenne de ce type de barques est de sept mètres, et que “le nombre moyen de migrants à bord est de 41”.

“On le constate dans d’autres régions comme la Manche : quand les autorités s’attaquent aux prétendus ‘passeurs’, ce sont les personnes migrantes qui en paient les conséquences”, résume la chercheuse.

Un Guinéen familier des méthodes d’organisation des voyages explique qu’il faut “passer plusieurs appels pour obtenir le métal, puis l’assembler, puis livrer ‘à domicile’ le bateau”. Loin du cliché de réseaux de passeurs organisés et autonomes, la production des barques en métal relèverait donc d’un nombre important d’intermédiaires, Tunisien·nes comme Subsaharien·nes.

“Dans un cas au moins, un réseau de passeurs (principalement des ressortissants tunisiens) a demandé à un groupe de migrants irréguliers Guinéens de produire des bateaux en métal utilisés pour des traversées vers l’Italie”, assure une note interne d’Europol en octobre 2024.

Les sites de fabrication des bateaux métalliques ne se trouvent d’ailleurs pas forcément dans les zones de départ des migrant·es. En novembre dernier, la police a ainsi découvert un atelier géré par des individus subsahariens dans la banlieue de Tunis, à Raoued. L’un des pêcheurs de La Louza assure aussi que “les bateaux sont amenés en camion depuis Monastir, la nuit”. Sophie-Anne Bisiaux explique quant à elle que “la qualité de ces embarcations s’est dégradée au gré de la criminalisation des ateliers, les fabricants, les bateaux étant construits à la va-vite et avec des matériaux de mauvaise qualité”.

Risques de naufrages

Joël* est un jeune Camerounais, arrivé en Tunisie par la frontière algérienne en juin 2024. Fin octobre, le vingtenaire se rend dans les camps de migrant·es installé·es à El-Amra prendre part à “un mouvement” : une tentative de traversée de la Méditerranée jusqu’à l’île italienne de Lampedusa. Le départ a lieu en pleine nuit, depuis une plage proche de La Louza. Les organisateurs du convoi, des migrant·es qui prennent aussi part au voyage, font embarquer les passager·es sur “un bateau d’environ 5 ou 6 mètres”, explique Joël.

“On se lance dans l’eau, il y a 80 personnes sur le bateau, avec un moteur de 75 chevaux… Donc, on est même pas encore partis qu’on prend l’eau ! Puis la police arrive, d’un coup”, se souvient Joël.

D’après le jeune homme, ce type d’incidents “arrive presque tout le temps” avec les barques métalliques. “Elles sont très instables et peuvent facilement se remplir d’eau et chavirer à tout moment”, confirme Sophie-Anne Bisiaux. La chercheuse rappelle aussi que ces embarcations présentent un risque pour les sauveteur·es “en raison de leur instabilité et de leurs bords tranchants, qui peuvent endommager les tubes gonflables des zodiacs”.

Des barques métalliques concassées par les forces de l’ordre sur la plage, au sud de La Louza, en janvier 2024.

En décembre 2023, dans une note interne “d’avertissement analytique”, les agents de FRONTEX notaient déjà que “l’utilisation des bateaux artisanaux en métal augmente la probabilité d’accident”. Parmi les facteurs invoqués, les garde-côtes européens citent “la flottabilité insuffisante” et “la surcharge de passagers”.

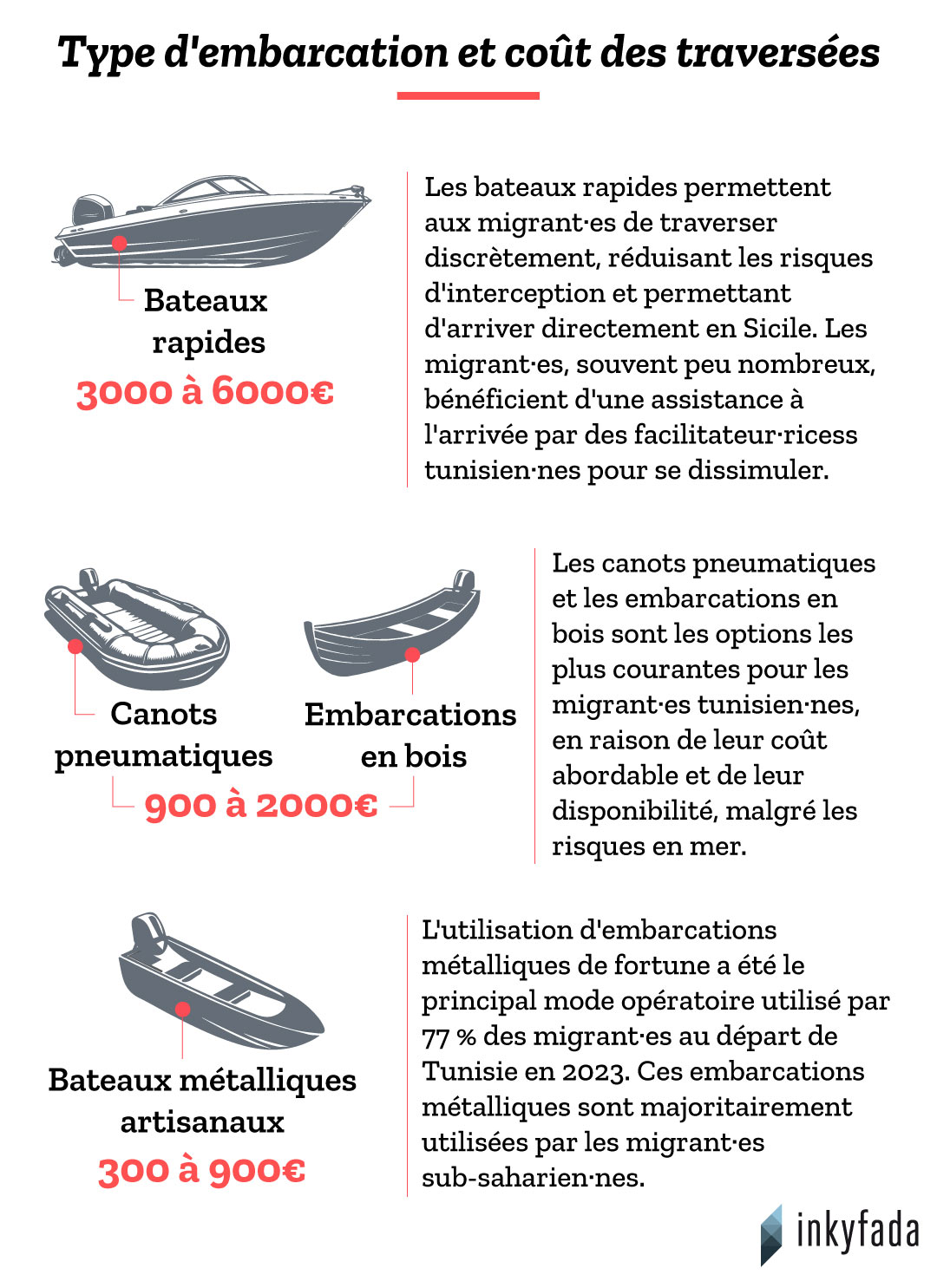

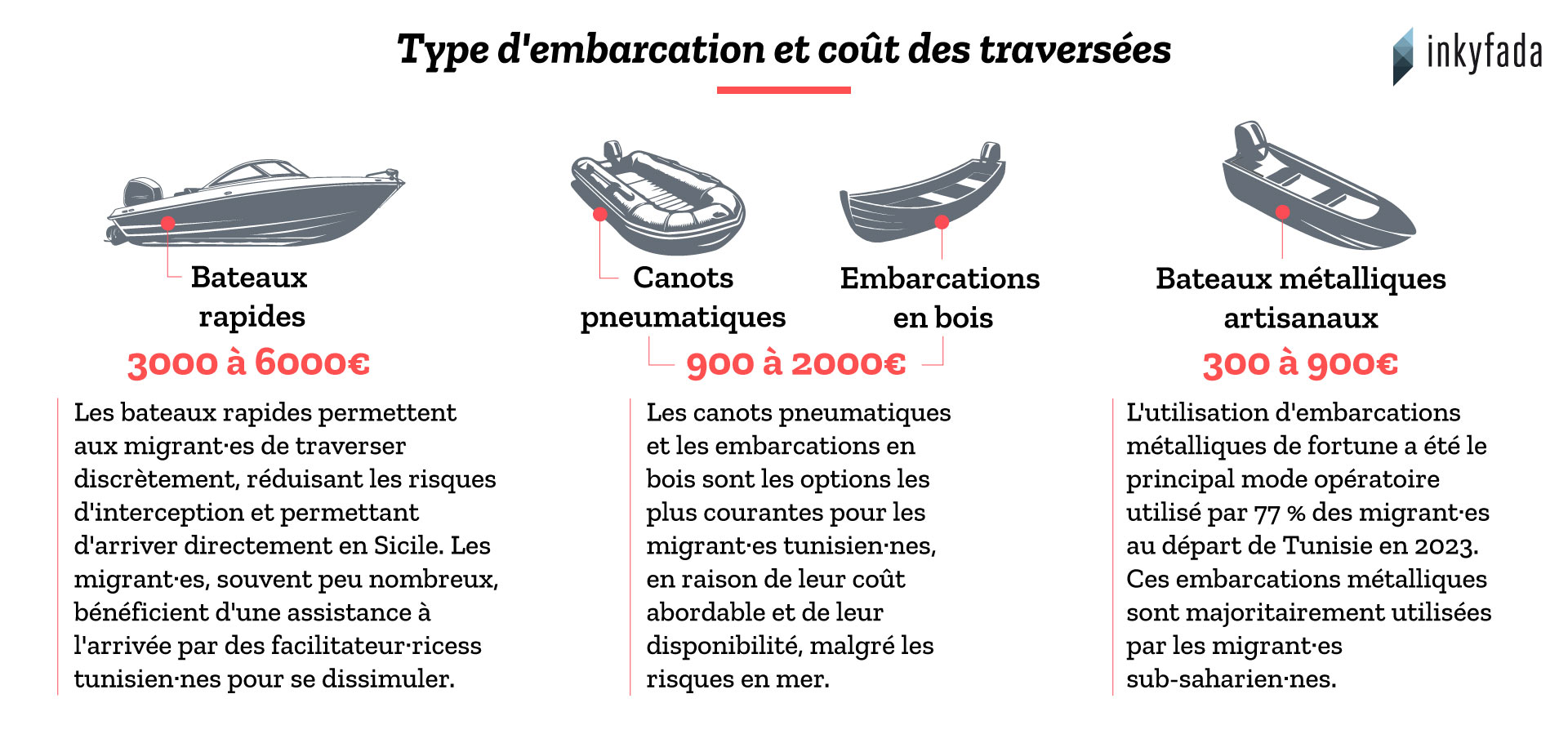

Malgré ces risques, les barques métalliques comptaient déjà en 2023 pour 77% des traversées en Méditerranée, une statistique rapportée dans plusieurs documents de l’EEAS. Surtout, les services européens notent à plusieurs reprises que les passagers de ces embarcations sont “principalement des ressortissants subsahariens”.

Réduction des coûts et responsabilité européenne

Les migrant·es tunisien·nes, eux, continueraient à se tourner vers des embarcations fabriquées en bois ou en fibre de verre, comme les bateaux de pêche classiques. Dans le campement d’El-Amra, un migrant Ivoirien ayant passé plusieurs mois à Tripoli explique aussi n’avoir “jamais vu de bateaux en métal en Libye”. La note interne de Frontex de décembre 2023 note quant à elle l’augmentation de l'utilisation de “larges bateaux de pêche” pour les traversées, bien moins propices aux naufrages.

Les sources s’accordent également toutes sur un point : si les Subsaharien·nes utilisent désormais les barques métalliques, c’est en grande partie à cause de leur prix peu élevé.

Entre décembre 2023 et octobre 2024, plusieurs documents de l’EEAS donnent ainsi la fourchette de “300 à 800 euros” ou “350 à 900 euros” (entre 1000 et 3000 dinars tunisiens) pour une place sur un bateau, depuis la région de Sfax. Joël explique même que “les prix commencent après 500 dinars, et ne peuvent pas dépasser 1500”.

“Le corridor tunisien continue d’attirer les migrants subsahariens, en grande partie parce que les passeurs proposent de faibles frais de traversée en utilisant les bateaux artisanaux métalliques”, explique le rapport de la Commission européenne d’octobre 2024 précité.

Le montant peut paraître dérisoire pour un ticket vers l’Europe. Reste que la somme est “très difficile et très longue à réunir”, selon Joël. Sophie-Anne Bisiaux souligne quant à elle que les Subsaharien·nes présent·es en Tunisie sont maintenu·es “dans des situations économiques très précaires”, notamment depuis février 2023 et le déclenchement de “politiques xénophobes et pratiques racistes” en Tunisie. Expulsion des logements, pertes d’emploi, blocages des transferts internationaux et impossibilité de régulariser sa situation : la chercheuse rappelle que “la criminalisation des populations migrantes noires et le risque de déportation les forcent à vivre cachées, privées de ressources économiques”.

Des migrant·es dans un bateau métallique libyen. Source : Frontex

Sur le même sujet

La chercheuse et le projet Alarm Phone dénoncent aussi “les politiques de lutte contre les ‘passeurs’, qui sont devenues ces dernières années la véritable obsession des pays européens”.

Dans les documents de l’EEAS consultés par inkyfada, les expressions “réseaux de passeurs” et “groupes criminels” sont utilisées presque systématiquement pour désigner les fabricants des bateaux métalliques, auxquels la responsabilité des naufragés est entièrement attribuée.

À plusieurs reprises, les rapports européens expliquent aussi que les “efforts préventifs” et “campagnes de sécurité” menées par les autorités tunisiennes ont permis de réduire les vagues de départs depuis Sfax, entre 2023 et 2024. Sans préciser que ces opérations expliquent aussi la dégradation des conditions de transport des migrant·es en Méditerranée.

“Après plus de vingt ans de politiques répressives à l’égard des supposés ‘passeurs’ et l’explosion des morts aux frontières, nul ne peut plus ignorer que, loin de les protéger, ces politiques aggravent la situation des personnes exilées”, résume Sophie-Anne Bisiaux.