Après ce meurtre, c’est l’escalade. Une révolte éclate dans différents quartiers de la ville et des échauffourées se déclarent entre la population indigène et la communauté italienne. Plusieurs Tunisiens sont ensuite condamnés à la prison à vie ou aux travaux forcés, deux d’entre eux sont guillotinés pour le meutre d’un brigadier français.

L’origine de ces protestations est l’annonce du projet d’immatriculation du cimetière par la municipalité alors que celui-ci est un bien religieux de mainmorte, habous*, ne pouvant donc être concédé. Un appel à manifester au Jellaz avait été massivement diffusé et placardé par les Jeunes Tunisiens les jours précédents à Tunis et la population a répondu présente.

“Le doyen des cimetières tunisiens”

Dès le mois d’octobre et suite à l’annonce de l’immatriculation, la presse tunisienne s’active à mobiliser l’opinion. Le journal arabophone Al Mouchir rappelle que le cimetière du Jellaz était huit siècles auparavant “un henchir dont le cheikh el Djellaz fit donation au public afin qu’il [puisse] y inhumer ses morts sans redevance ni indemnité aucune et ‘gratis pro deo’” ( Al Mouchir, 15 octobre 1911*).

As-Sawab rappelle quant à lui qu’il s’agit du “doyen des cimetières tunisiens [...], le plus vaste et le plus vénéré”, en raison en particulier de la présence du mausolée de Sidi Belhassen Chedly.

La plupart des journaux tunisiens reviennent sur la vive émotion que l’annonce de l’immatriculation a créée :

“Quand la nouvelle de la demande en immatriculation dudit cimetière par la municipalité se répandit, l’opinion publique en fut émue, affligée et irritée. Les protestations affluèrent de toutes les classes de la population et des formules d’opposition furent imprimées que signèrent des milliers et des milliers de personnes [...]. Le mécontentement contre la municipalité se manifeste avec vivacité car elle revendique la propriété de ce qui ne lui appartient pas et veut mettre la main sur les habous publics.” ( Al Mouchir, 15 octobre 1911)

Ils soulignent également l’incompréhension qui accompagne cette décision, qualifiée “d’acte d’extorsion” ( As-Sawab, 13 octobre) car le projet reste vague aux yeux de la population. Il est difficile de savoir en effet si l’idée est de transformer le cimetière en terrain, d’y creuser des mines ou de le délimiter afin de le protéger des mines avoisinantes. Sans explication concrète de la part de l’administration municipale, le doute plane et le sort du cimetière inquiète.

Les journaux rappellent le caractère universel du respect des mort⋅es vu “l’importance qu’attachent à cette questions toutes les populations, quelles qu’elles soient” et vu que “tous les gouvernements dans tous les pays du monde” n’acceptent pas la profanation des cimetières. Ils rappellent dans ce sens l’engagement du gouvernement colonial à “respecter les rites des indigènes”.

Selon l’historienne Kmar Bendana, interrogée à ce propos, la réaction à l’idée de toucher à ce cimetière musulman relève d’une “question anthropologique” car elle est ressentie comme une atteinte aux mort⋅es. Or, “les questions de la mort ou de la propriété touchent les personnes au plus profond d’elles-mêmes. Les atteintes sont violemment vécues. En touchant aux morts, le pouvoir colonial touche paradoxalement à l’avenir. Cela touche le problème de la projection des sociétés dans l’avenir, là est la violence. La domination coloniale c’est aussi venir remuer les évidences spirituelles. Si celles-ci sont atteintes, les populations peuvent sortir de leurs gonds”, développe-t-elle.

Suite à la pression exercée par les membres tunisiens du conseil municipal (dont Abdeljelil Zaouche), le projet est finalement avorté mais sa révision n’est pas annoncée aux habitant⋅es qui restent seulement averti⋅es que le 7 novembre au matin, des géomètres arpenteurs vont procéder au bornage du cimetière. Lorsque les personnes venues manifester leur mécontentement (entre 4000 et 5000 selon les différentes sources) arrivent sur les lieux, elles sont empêchées de rentrer et la tension est très vive avec les policiers visiblement peu préparés à un tel mouvement de foule.

La goutte qui fait déborder le vase

Au moment où le jeune Tunisien succombe aux balles tirées par un homme italien, la manifestation se transforme en révolte incontrôlée contre les forces de l’ordre et la population italienne. Les attaques entre population italienne et tunisienne se poursuivent même le lendemain dans différents quartiers de Tunis, à Bab Jedid, Bab Souika, Bab Saadoun… Le bilan fait état de quelques dizaines de décès côté tunisien (allant de 20 à 50, les chiffres ne sont pas exacts) et de 7 ou 8 décès côté français (agents de sécurité) et italien (civils).

Les forces policières et militaires se déploient ensuite dans plusieurs zones de la Médina où une atmosphère de chaos règne. C’est ce que montre cette missive envoyée durant les affrontements par la directrice de l’école des jeunes filles musulmanes [futur lycée de la rue du Pacha*], Charlotte Eigenschenck, à la Section d’État. Elle demande à avoir “quelques nouvelles de la situation troublée de la ville” et s’inquiète pour sa sécurité et celle de ses collègues : “très isolées - des femmes seules ici -, pensez-vous que nous ne courions aucun danger ?”.

Les troupes déployées à Bab Souika. Source : blog Culture et patrimoine de Tunisie en images

La bataille est en quelque sorte le point culminant d’une ambiance déjà agitée. Depuis le début de la guerre italo-turque (le 29 septembre 1911) et l’enchaînement des incursions italiennes en région tripolitaine, la tension devient palpable envers la communauté italienne*.

Sur le même sujet

Les journaux relèvent divers incidents comme le mauvais traitement des Tunisien⋅nes par les conducteurs italiens des tramways, la police qui enlève et lacère les affiches invitant au boycott des produits italiens dans plusieurs villes tunisiennes, les piques par journaux interposés, les altercations dans les salles de cinéma lors de la diffusion de films sur les nouvelles sur la guerre italo-turque et l’interruption des projections...

Le journal Dohk du 1er novembre 1911 relève que “le boycottage des italiens dans la régence va en s’accentuant de jour en jour. La vente du macaroni et des allumettes en cire a baissé de 30 % [...]. La plupart des indigènes s’abstiennent maintenant de monter en tramway, ne voulant pas que leur argent serve à payer les appointements des employés italiens qui forment la majeure partie du personnel de la compagnie des tramways”. Les massacres perpétrés par l’armée italienne en Tripolitaine (massacres de femmes notamment) et la nouvelle de l’annexion de la région à l’empire italien le 5 novembre 1911, contribuent à exacerber une forme de ressentiment à la veille du 7 novembre.

Italophobie pour les uns, francophobie pour les autres

Le traitement de l’événement par les journaux montre qu’il s’agit d’un fait complexe tant les versions divergent. Le cadrage de la presse française métropolitaine est différent de celui de la presse coloniale en Tunisie, qui diverge elle-même de la presse dite indigène.

Quoique la plupart des récits concordent plus ou moins sur le déroulé global des deux journées émaillées, du côté italien comme du côté tunisien, d’attaques au poignard ou à la matraque, de tirs de revolvers, d’agressions, de courses poursuites et de représailles, ils dénoncent des responsabilités différentes.

Les journaux édités en France métropolitaine mettent la focale sur le fait qu’il s’agit d’une émeute italophobe au cours de laquelle les “Arabes de Tunis massacrent les Italiens” ( Le Petit Parisien, 8 novembre 1911). Selon Le Petit Journal (8 novembre 1911), “il ne faut pas voir dans ces événements regrettables une manifestation de l’hostilité des indigènes contre [...] le protectorat français”. Les Italiens auraient voulu aider les forces coloniales : “les premiers coups de feu seraient partis d’un groupe d’Italiens” qui auraient “tiré pour défendre les autorités, d’où l’émeute”.

Le mouvement Jeunes Tunisiens, formé par une élite intellectuelle tunisoise et proche des mouvements nationalistes ottomans, se retrouve en ligne de mire. Le mouvement dirigé par Ali Bach Hamba est accusé d’avoir attisé la haine des Tunisien⋅nes envers l’Italie et ses visées expansionnistes en Libye.

Sur le même sujet

Source : Gallica

Contrairement aux journaux parisiens désireux de rassurer le lectorat métropolitain et axant leur analyse sur une supposée italophobie, les journaux français coloniaux édités en Tunisie voient dans la révolte du Jellaz une expression xénophobe anti-française, voire anti-chrétienne. Dans ce cadre, ils accusent les Jeunes Tunisiens d’être fourbes : “Le loyalisme est le masque que prennent volontiers les Jeunes Tunisiens pour faire [...] une guerre de tous les instants à la Colonie Française”.

Ils s’en prennent également à l’ensemble d’une population qui serait ingrate. S’adressant à elle, La Tunisie française avertit d’un ton condescendant : “nous avons cru [...] à votre loyauté et à votre amitié pour un pays qui vous a apporté la sécurité, la science et le bien-être [...] mais il a fallu une étincelle pour laisser exploser votre haine. [...] Mais vous avez, heureusement pour nous, l’imprudence et l’irrésolution des peuples usés et sans avenir.”

Le même journal s’attèle à démontrer que les vraies motivations “indigènes” seraient la haine des Français⋅ses et non celle des Italien⋅nes. Dans un élan compétitif, le quotidien évoque les “compatriotes journellement insultés dans les rues, cette dame menacée avec sa fille par un nègre qui esquissait le geste de lui crever les yeux [qui] ne sont pas italiens”.

L’histoire de la même fillette est cependant relatée différemment par un autre journal français basé en Tunisie, Le Libéral :

“Lorsqu’un fauve se précipite sur la victime, il a du moins l’excuse de l’instinct. [...] Mais que dire de ce fauve à la face humaine, ce négre qui se précipite en pleine rue sur une fillette donnant la main à sa mère et lui crève les yeux. [...] [C’est une] bête féroce moins digne [...] de pitié que le tigre qui chasse pour apaiser sa faim [...].” ( Le Libéral, 15 novembre 1911)

Non content de déshumaniser brutalement le supposé criminel, voire d’inventer des faits contradictoires avec la version d’autres journaux, le journal socialiste laisse libre cours à des fantasmes suprémacistes mortifères :

“Au pays des cowboys, cet homme [...]nous eut été enduit de pétrole et brûlé. On eut démoli la prison où il est enfermé pour l’accrocher à la première branche venue.”

… et à un racisme jubilatoire :

“La pauvre petite est morte, tant mieux ! Voit-on l’existence horrible de ce pauvre être innocent n’ayant pour vision suprême durant de longues années que la face grimaçante et horrible du mufle noir rué sur elle”.

Il n’y a cependant aucune source qui évoque le meurtre d’une fillette dans le sillage du mouvement de protestation.

Pour la plupart des journaux coloniaux, associer les Tunisiens aux conseils municipaux est une erreur et c’est ce qui aurait précipité la ville dans le chaos. Selon le journal Le Colon français, les manifestants ne sont que des “gens sans aveu”, des “apaches arabes” mais c’est la “ bourgeoisie indigène”, c’est-à-dire les Jeunes Tunisiens, qui serait responsable des troubles et qui aurait prétexté le cas du cimetière afin de regrouper des hommes par milliers à un seul point de la ville “sans donner l’éveil à la police”. Ils auraient même, selon les journaux coloniaux, payé “les portefaix du port pour se rendre au Jellaz”.

“On manifesterait pour empêcher l’immatriculation du cimetière et puis une fois réunie, la foule armée de révolvers, de poignards, de matraques, assassinerait les roumis !”, s’indigne le journal.

Sur le même sujet

“On ne pense plus au cimetière, on en veut maintenant aux Italiens”

Dans les colonnes de leur journal francophone Le Tunisien, les Jeunes Tunisiens se défendent d’être les instigateurs d’une telle révolte et accusent les journaux coloniaux de colporter les rumeurs. Au sein du numéro paru après les événements des 7 et 8 novembre, Ali Bach Hamba qualifie les tenants de ce discours “d’arabophobes” chez qui “il est facile de tout mettre sur le dos du fanatisme et de la xénophobie des musulmans” et associe ces rumeurs à “un fatras de racontars, qu’une certaine presse malintentionnée invente ou accueille à plaisir”, avant de poursuivre :

“Il est des gens qui ne voient ou ne veulent voir autour d’eux que menées ténébreuses, cabales et complots. Mais la vérité finit par apparaître [...], c’est cette vérité que nous voulons démontrer en relatant simplement les faits.” ( Le Tunisien, 13 novembre 1911).

Pour le fondateur des Jeunes Tunisiens, les manifestants auraient confondu la présence des géomètres avec une mise en application du projet d’immatriculation de la part de la municipalité et la bagarre qui s’en est suivie était le fruit d’un malentendu :

“L’entrée du cimetière était interdite. Peu après, le Cheikh el Médina arriva à son tour. Il annonça que, la municipalité ayant décidé le retrait de la réquisition, le bornage n’aurait pas lieu. Et voilà que survient le géomètre. La foule devient méfiante, elle demande à entrer dans le cimetière. On refuse de la laisser passer. Elle veut forcer la consigne, les agents interviennent : la bagarre est commencée. Elle va avoir des conséquences désastreuses. Commissaires, inspecteurs et agents sont frappés et grièvement blessés. La foule, devenue innombrable, commence à s’échauffer. Le directeur de la Sûreté, prévenu, court, affolé, réclamer la force armée. Un peloton de zouaves arrive au pas de course. L’agitation est à son comble. On jette des pierres sur les soldats, qui ripostent par une charge meurtrière. Des morts et des blessés tombent. La reculade commence. Mais voilà qu’un Italien, posté sur la terrasse de sa maison, tire un coup de revolver qui atteint mortellement un gamin de douze ans, Rabah Ben Amor Degla.”

Pour Hassan Guellaty, un autre membre des Jeunes Tunisiens écrivant dans le même journal, le meurtre du jeune Rabah Degla est la raison pour laquelle la manifestation “dégénère”. “On ne pense plus au cimetière, on en veut maintenant aux Italiens”, écrit-il ( Le Tunisien, 13 novembre 1911).

L’avocat réfute l’idée que la révolte serait un mouvement contre l’autorité française et insiste sur le fait que les personnes qui ont été touchées sont du côté des forces de l’ordre. Ces hommes n’auraient pas été “frappés, blessés ou tués parce que français, parce que chrétiens [...] mais tout simplement parce qu’ils empêchaient, même par la force, les opposants d’entrer au cimetière”. Il rappelle ainsi que les forces de l’ordre ont été visées dans leur ensemble, y compris les zouaves et les agents indigènes, la preuve est selon lui à l’hôpital Sadiki où ceux-ci gisent blessés. “Au cours d’une bagarre, qu’elle ait lieu à Montmartre ou à Tunis, les agents préposés au maintien de l’ordre public sont les premiers exposés à des dangers mortels”, souligne-t-il.

Le journal accuse par ailleurs, dans ses différentes colonnes, les autorités françaises qui n’ont pas joué leur rôle en informant la population quant à l’annulation du projet d’immatriculation et qui ont quand même envoyé des experts pour procéder au bornage du cimetière malgré le retrait du projet. Il dénonce surtout la manière dont la population indigène a été traitée suite aux événements du Jellaz et déplore que les autorités n’aient pas cherché à apaiser les tensions entre les communautés.

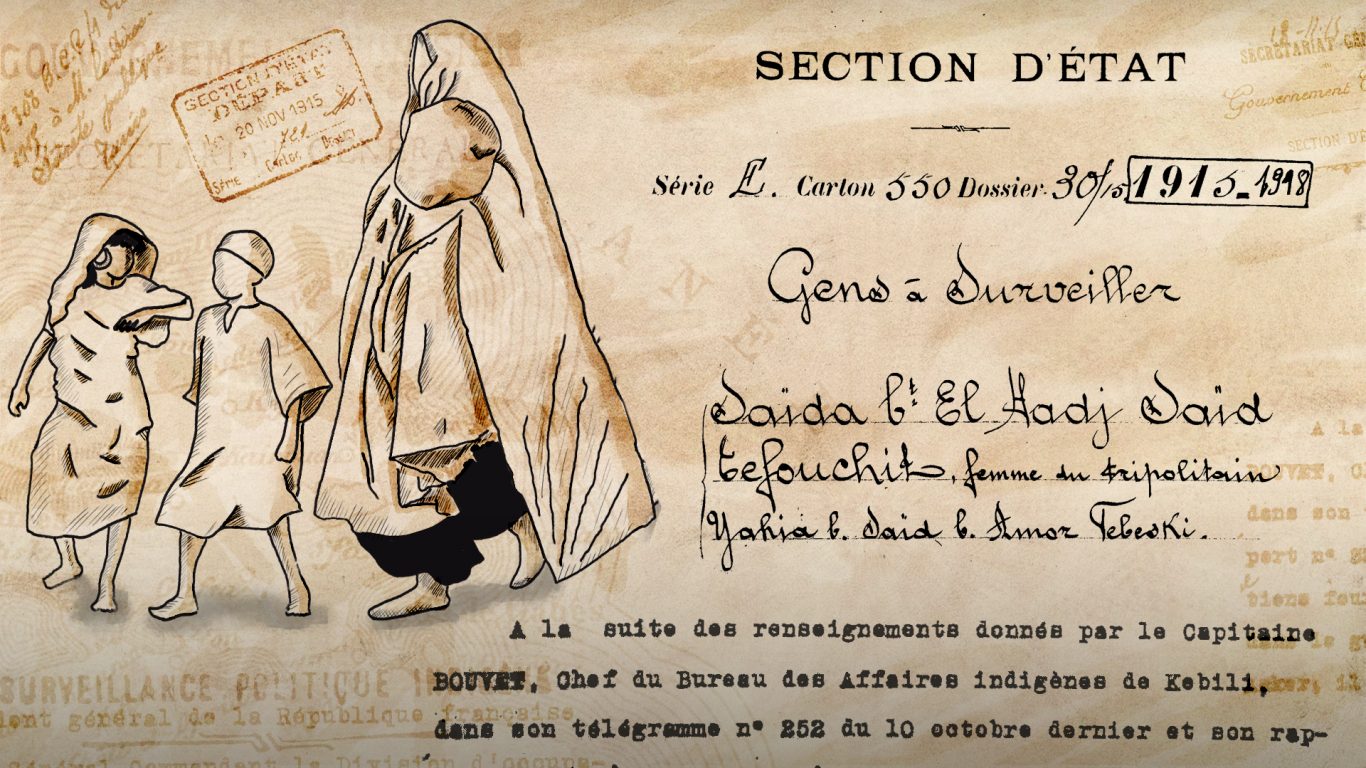

La déferlante répressive

Les réactions des autorités sont radicales. Outre les quelques centaines d’arrestations effectuées, un décret du 8 novembre 1911 paru au Journal Officiel interdit les “attroupements, rassemblements et stationnements” et stipule “qu’aucun groupe de plus de trois personnes ne pourra se former [...], [que] toute personne trouvée dans la ville arabe sur la voie publique, à partir de 9 heures du soir sera mise en état d’arrestation”. Les infractions seront punies “d’une peine de 15 jours à 3 mois de prison”.

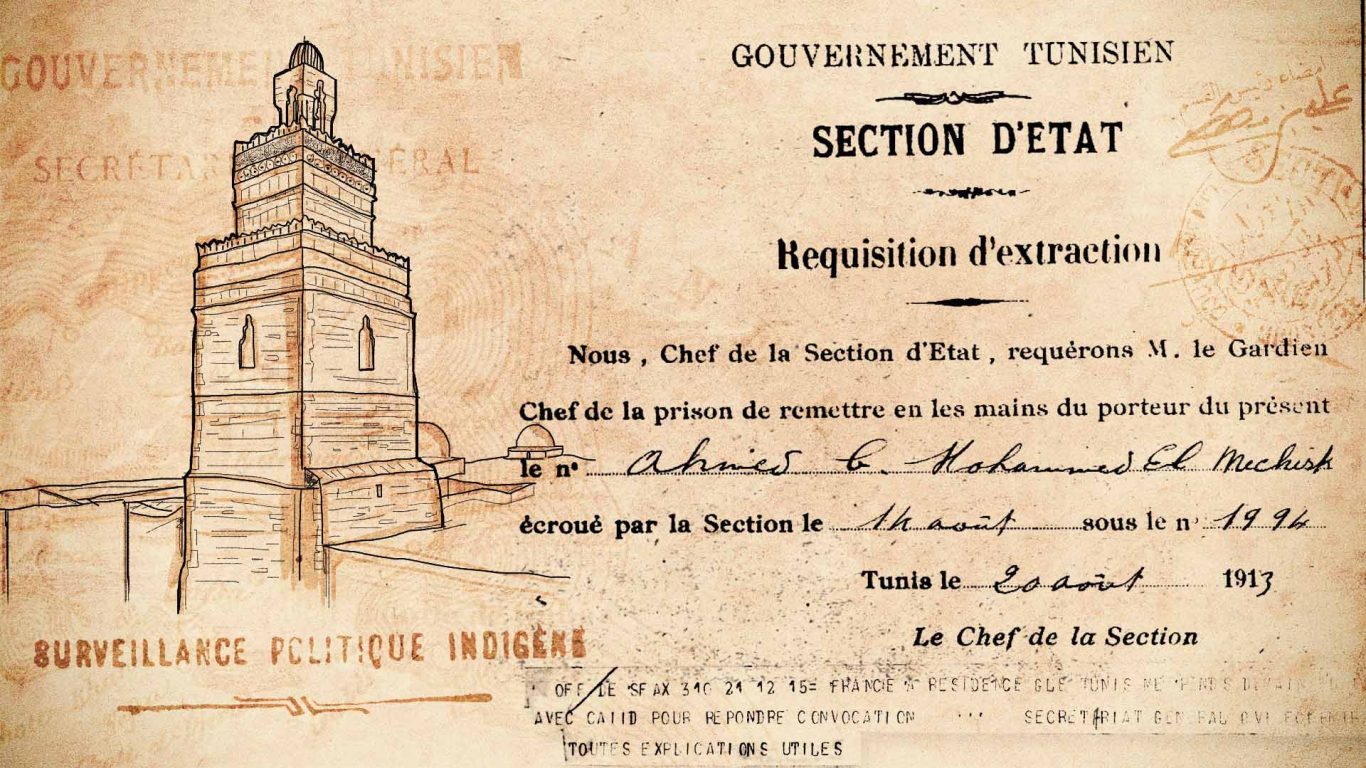

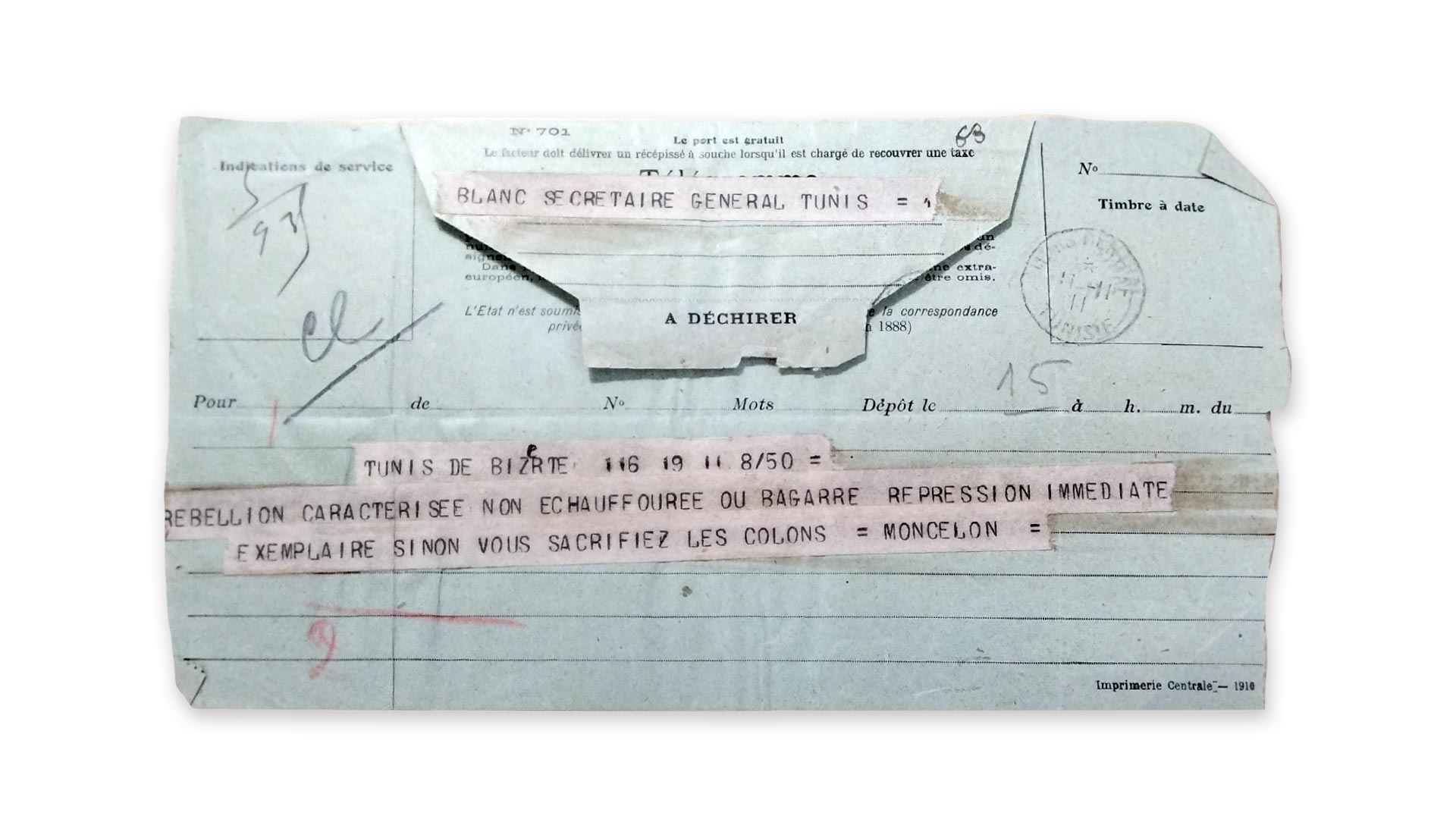

Plusieurs autres villes tunisiennes sont surveillées et la contestation y est réprimée comme le montre ce télégramme de Bizerte demandant une action immédiate de la part des autorités afin d’éviter de “sacrifier les colons”.

Archives nationales de Tunisie

Dans les archives policières, plusieurs demandes de libération de la part des familles de détenus montrent l’étendue de la répression du mouvement contestataire. Les requêtes témoignent de divers cas de prisonniers restés incarcérés au-delà de leurs peines ou envoyés après leur incarcération dans des régions éloignées de leur zone d’habitation sous prétexte que leurs patronymes renvoient à une appartenance géographique. Un homme dont le nom est Trabelsi [tripolitain] est par exemple envoyé à Tripoli.

La liste des restrictions, elle, s’allonge au fur et à mesure. Une note de la direction de l’office des postes et télégraphes du 8 novembre assure l’exécution d’un arrêté “interdisant la circulation et la mise en vente de tous les journaux indigènes publiés à Tunis” et annonce que “toutes les autorisations d’ouverture de cafés maures à Tunis, délivrées jusqu’à ce jour, sont momentanément retirées”. Un autre décret du 13 novembre autorise l’armée à “faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des habitants suspects quelle que soit leur nationalité”. Il ordonne “la remise des armes et munitions” et l’interdiction des “publications et des réunions [...] de nature à exciter et à entretenir le désordre”.

Le 14 décembre, les conteurs qui performent dans les cafés de la Médina, désormais interdits de se produire, adressent une lettre au Secrétaire général. “Les conteurs arabes aux cafés maures connus depuis des siècles dans le monde musulman, n’ont rien de commun avec les agitateurs”, argumentent-ils en avançant qu’ils “protest[ent] énergiquement contre la mesure qui [les] frappe injustemet”.

Au début de l’année 1912, les restrictions se poursuivent puisqu’un arrêté du 19 janvier interdit formellement l’importation, par la poste ou par toute autre voie, la vente, l’affichage ou la publication de “tous dessins et images, cartes postales, photographies” ou “reproductions cinématographiques” relatives aux hostilités entre “Italiens et musulmans” et “aux troubles récents en Tunisie”.

Guillotinés à l’aube

Le procès des détenus s’ouvre, quant à lui, en juin 1912 et dure un mois. Sur les 71 accusés, 7 sont condamnés à la peine capitale, 28 aux travaux forcés ou à la prison à perpétuité, 36 sont acquittés. Le tribunal est composé de 3 magistrats et de 6 assesseurs, 3 Tunisiens et 3 Français. 40 avocats sont présents. Les accusés nient pour la plupart les faits qui leur sont reprochés.

Procès des inculpés suite aux révoltes du Jellaz. Source : Gallica

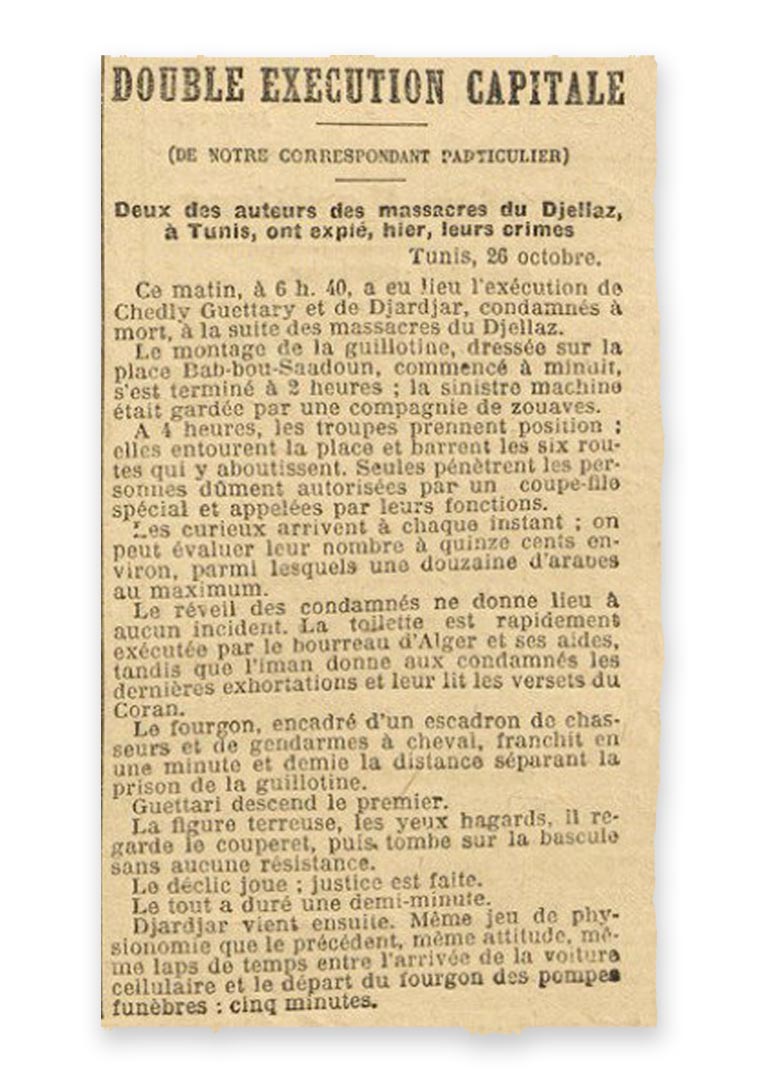

En août, les condamnations à la peine de mort de 5 prisonniers parmi les 7 initialiement prévues, sont commuées en travaux forcés à vie suite probablement aux discussions entre Naceur Bey et le président français Armand Fallières connu pour son opposition à la peine de mort. La condamnation à la peine capitale des deux autres prisonniers est maintenue. Il s’agit de Chedly El Guettari, 21 ans et de Manoubi Jarjar, la trentaine. Ils sont inculpés pour le meurtre du brigadier français Franchi et pour tentatives de meurtre sur d’autres agents. Ils sont guillotinés le 26 octobre 1912.

L’exécution des deux détenus. Source : blog Culture et patrimoine de Tunisie en images

Le montage de la guillotine à Bab Saadoun commence la nuit précédente. Elle est ensuite gardée par des zouaves. Selon L’Écho d’Alger (27 octobre 1912), quelques personnes viennent voir la machine dès la nuit. “C’est que depuis février 1905, la guillotine n’a pas fonctionné à Tunis [...] privant les amateurs de sensations fortes de ce genre de spectacle”, regrette tranquillement le journal colonial. Le lendemain, jour de l’exécution, 1500 personnes seraient venues assister à la décapitation des deux détenus, parmi elles, seulement une quinzaine de Tunisien⋅nes.

Les deux prisonniers sont réveillés à 6h du matin, certains gardiens leur disent qu’ils vont être transférés à Alger. On entretenait chez eux depuis l’été l’espoir qu’ils allaient être graciés.

Ce n’est que face au procureur de la République qu’ils apprennent qu’ils vont être tués dans les minutes qui suivent. “C’est le moment d’être courageux”, leur aurait-il dit. Au début, ils paraissent incrédules mais la présence d’un imam pour leur faire dire la chahada et celle de leurs deux avocats rend la réalité palpable à leurs yeux. Les avocats auraient pourtant bien défendu les condamnés, “avec un dévouement et un talent dignes d’une meilleure cause”, réprouve La Dépêche tunisienne.

Après leur avoir fait une toilette rapide, on les fait monter dans une voiture cellulaire qui quitte la prison civile de Tunis [ancienne prison du boulevard du 9 avril] et se dirige vers Bab Saadoun. À 6h45, Chedly El Guettari puis Manoubi Jarjar, pâles et faibles, sont décapités. Leurs têtes tombent dans un panier face à la guillotine. Impitoyable, La Dépêche tunisienne titrera qu’ils “ont payé leur dette à la société”.

Source : Gallica

Le fourgon de police emmène leurs dépouilles dans un cimetière proche de Bab Saadoun où elles sont remises aux familles qui les ont réclamées afin de les enterrer.

La mémoire collective a retenu que la mère de Manoubi Jarjar aurait perdu la raison en voyant le corps décapité de son fils et aurait pendant les mois qui suivent erré dans les rues de la Médina en déclamant un poème à la mémoire de celui-ci. Ce poème qui raconte une douleur viscérale a été mis en musique dans les années 1970 et chanté par l’artiste Leila Dahmani.

Portrait de Manoubi Jarjar, source : Gallica

“Les martyrs de la nation”

Aujourd’hui, une pierre commémorative est dressée à Bab Alioua près du cimetière du Jellaz. Kmar Bendana, seule femme membre de la commission de scientifiques et de responsables politiques chargé⋅es de la conception du monument, a assisté à l’automne 1988 à une réunion autour de la cérémonie de son inauguration. Elle se souvient que le lien était fait entre la date du 7 novembre 1911 et celle du 7 novembre 1987.

“Il y avait une agitation autour de cette date du 7 novembre. La coïncidence entre les deux dates servait Ben Ali et sa récente accession au pouvoir”, précise-t-elle.

En se greffant sur cette étape perçue comme pionnière dans la construction de l’histoire du mouvement national, le régime du nouveau président Ben Ali tentait ainsi de s’inscrire dans un récit légitime.

Le texte gravé sur la pierre commémorative rend hommage aux “ martyrs” morts pour la “nation” et voit dans leurs sacrifices une lutte hautement anticoloniale puisqu’elle aurait réuni la lutte contre les autorités françaises et contre l’occupation coloniale italienne dans le même élan. Bien que les victimes des révoltes du Jellaz n’aient peut-être pas conçu leur contestation comme une défense de la nation ou comme un message contre la colonisation, la fusion entre la protection du cimetière et la révolte contre la population italienne permet au récit national de résoudre la difficulté de narrer un événement résolument complexe.