Selon une étude d’impact réalisée par la Fédération tunisienne du textile et d’habillement (FTTH), les trois quarts des unités de production ont enregistré une baisse d’activité supérieure à 50%, causée essentiellement par l’absence de demande de la part du principal client du made in Tunisia : le marché européen. Les fermetures des magasins français, italiens, belges, allemands, britanniques ont eu des conséquences directes sur la main-d'œuvre tunisienne, entraînant une baisse des commandes des grandes marques aux usines qui travaillent avec des contrats de prestation de services.

“Ils se débarrassent de nous quand ils veulent”

Avec le confinement général, les usines ne disposant pas d’une autorisation pour la production de dispositifs médicaux ont dû fermer leurs portes. En mars 2020, Indeco, entreprise totalement exportatrice et gérée par des Belges, ferme ses portes pendant le confinement. Face à l'entrée cadenassée, les 50 ouvrier·es de l’usine ont découvert avoir été licencié·es sans avis préalable. Inkyfada a tenté de joindre les gérant·es de l’entreprise, sans succès.

D’autres se sont limités à réduire drastiquement leur personnel en poussant les ouvrier·es vers la sortie ou en optant pour un chômage technique. Dans la petite région de Monastir - où se concentrent un tiers des usines textiles du pays - ce sont les ouvrier·es les plus âgé·es qui ont payé le prix de la crise.

“J’ai quitté l’usine au début de la première vague, ils m’ont forcé à le faire par tous les moyens. Il y a eu des sabotages, on m’a même accusé d’avoir volé des articles, alors je suis parti”, raconte Fouad, la quarantaine, anciennement chef d’atelier chez DemCo, l’un des grands groupes installés à Monastir qui embauche plus de 5000 ouvrier·es et travaille avec des grandes marques européennes comme Tommy Hilfiger, Pepe Jeans, Armani, Decathlon et beaucoup d’autres.

Ravagé par le diabète et par l'inhalation de produits chimiques utilisés pour le lavage et la teinture, Fouad s’est ainsi retrouvé sans aucun revenu en plein confinement, locataire, avec une famille à charge. “J’ai treize ans d’expérience, j’ai grandi dans cette usine en occupant tous les postes, de la coupe à la chaîne de confection, du finissage au lavage des vêtements. Qu’est-ce que je peux faire maintenant ?”, se demande-t-il.

Pendant toutes ces années à travailler, Fouad n’a jamais pu aspirer à la stabilité. Tous les quatre ans au plus tard, avant la fin de son CDD, l’entreprise mutait Fouad vers une autre usine, sous un nouveau contrat pour éviter de lui donner un contrat à durée indéterminée, comme l’oblige pourtant la loi à partir de la cinquième année de travail. Il est ainsi passé par huit établissements différents dépendant du même groupe, en restant soumis au même gérant sans jamais être embauché en CDI.

“C’est ainsi qu’ils se débarrassent de nous quand ils veulent”, résume-t-il. Contactée par Inkyfada, DemCo n’a pas souhaité répondre aux questions à ce sujet.

Selon le FTDES, 48% des entreprises de la région de Monastir opèrent depuis moins de cinq ans. L'âge moyen d’une usine ne dépasse pas les neuf ans car, à l’expiration d’une période de dix ans, les sociétés ne peuvent plus bénéficier des avantages fiscaux garantis par la loi sur l’investissement. Elles font alors en sorte de délocaliser à nouveau ou de réouvrir sous un autre nom. Les salarié·es, comme Fouad, en font les frais.

Après des années à travailler au sein de DemCo, Fouad a rejoint la coopérative “Les mains solidaires” où il s’occupe désormais de l’emballage.

Les femmes en première ligne

Fouad est l’un des rares hommes qui travaillent dans le secteur. Plus de 85% de la main-d'œuvre est féminine. Ce sont tout de même principalement les hommes qui occupent les postes à responsabilité et gravissent les échelons de l’entreprise, tandis que les femmes occupent généralement les emplois en bas de l’échelle, peu importe les années d’expérience.

Basma*, 50 ans dont 25 dans le textile, a quitté son poste de couturière au cours de la pandémie à cause de la détérioration de ses conditions de travail. “ Pendant le confinement, les grandes usines ont fermé mais les plus petites, moins visibles, ont proposé aux ouvrières de continuer à travailler au noir pour 20 dinars la journée. Officiellement nous étions au chômage technique, mais ils venaient nous chercher avec des camionnettes, on voyageait entassées les unes sur les autres”.

"La plupart d’entre nous n’a pas pu dire non : c’était 20 dinars ou la faim. Celles qui ont accepté n'ont reçu que la moitié du montant promis".

Basma a refusé par peur de tomber malade, mais quand l’usine a rouvert ses portes, elle n’a pas été réembauchée. Finalement, elle a été contaminée par son mari, employé dans l’emballage des vêtements à l’export, qui a continué à travailler en cachette, à salaire réduit, malgré les restrictions imposées par le gouvernement.

“Je gagnais environ 500 dinars par mois et on ne m’a jamais versé les cotisations sociales. Dans les années 90, j’étais payée moitié moins, mais tout était moins cher. L’inflation a augmenté plus rapidement que nos salaires, maintenant ça ne suffit plus. Eux, ils savent qu’on n’a pas d’alternatives au chômage. Nous n'avons aucun pouvoir de négociation : on nous demande de ne pas nous inscrire au syndicat, de ne pas parler aux journalistes", tranche-t-elle.

Comme la plupart des ouvrier·es, Basma a changé plusieurs fois de lieu de travail sans jamais parvenir à être embauchée sur le long terme. “Il n’y a pas une marque européenne que je n’ai pas cousu !”, s’exclame-t-elle, incapable d’accepter l’idée que son expertise en vêtements haut de gamme ne l’ait pas empêchée de perdre son poste.

Les grandes marques déresponsabilisées

La concentration d’une multitude de petites usines, souvent dépendantes des mêmes gérant·es, correspond à un choix précis d’organisation du travail qui exploite les ouvrier·es, ballotté·es d’un établissement à l’autre.

Depuis que la production massive s’est déplacée vers les pays d’Asie avec la fin des accords multifibres* entre 1995 et 2005, le marché du textile tunisien se spécialise de plus en plus dans les petites commandes. L’exploitation se fait ainsi à la petite échelle : dans la région de Monastir, la plupart des usines comptent moins de 50 travailleur·ses. Elles effectuent de la sous-traitance en prenant les commandes des grandes marques européennes à travers une plateforme qui les centralise. Une même usine de sous-traitance peut ainsi travailler pour une dizaine de marques différentes.

Le système de la sous-traitance - la petite usine tunisienne n’étant qu’un client répondant aux appels d'offres des grandes marques - permet aux multinationales de ne jamais apparaître comme les véritables responsables de la violation des droits des salarié·es.

“Les grandes entreprises sont très strictes en termes de timing de production, tout est automatisé, alors que dans les petites entreprises, on travaille à la main, sur une longue table de dix mètres, au même poste toute la journée. On ne nous accorde même pas la satisfaction de voir le produit finalisé".

" Nous n’avons pas le temps d' aller aux toilettes sinon on interrompt la chaîne de production. Nous sommes des machines”, explique Basma, qui s’est souvent retrouvée à coudre dans un garage “sans enseigne ni fenêtres".

Les seules fois où elle a pu voir les vêtements prêts à être envoyés vers les boutiques européennes, c’est quand elle s’est occupée de l’étiquetage :

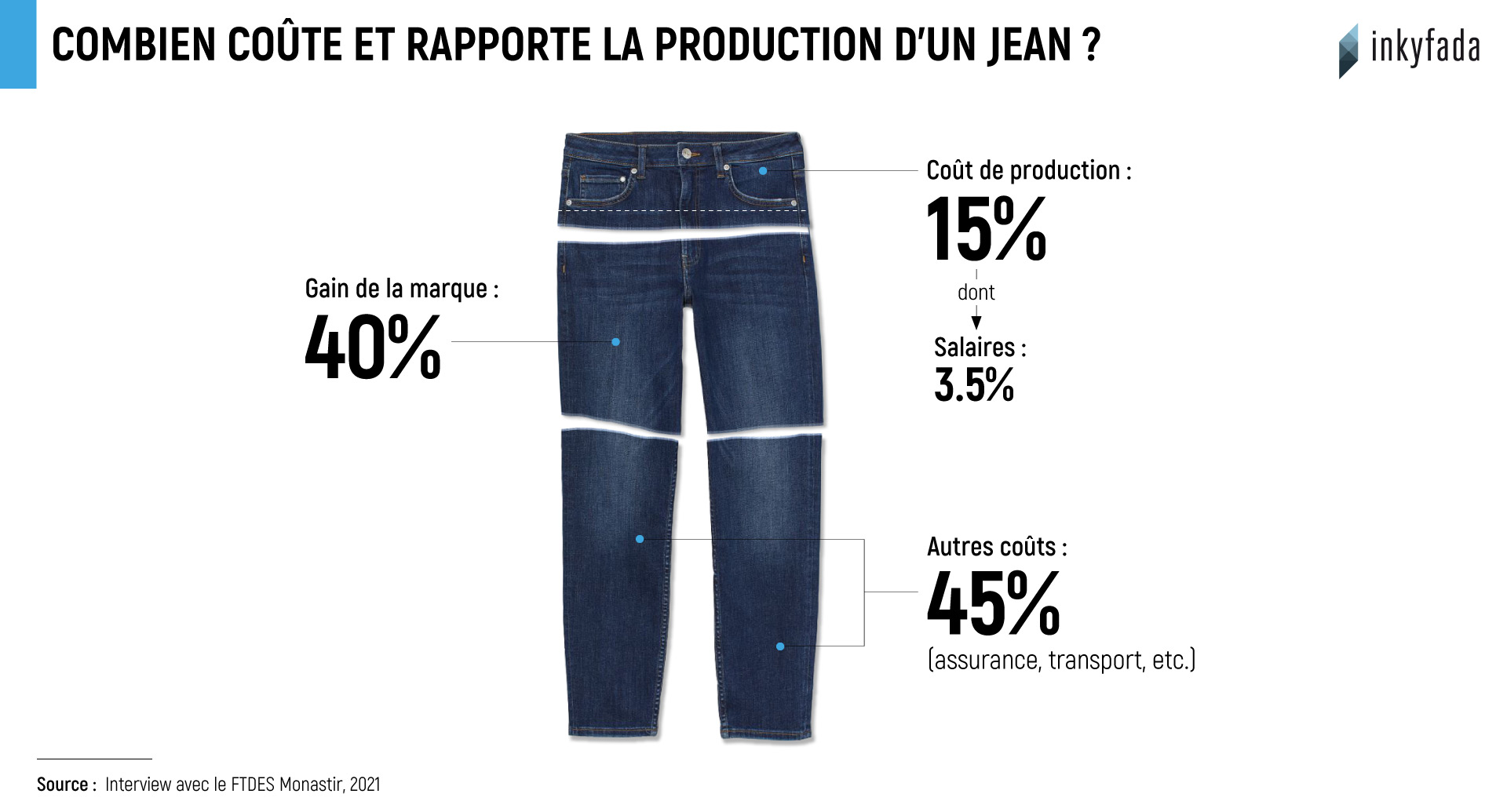

“Il y a des jeans vendus plus cher que mon salaire”.

Cette infographie a été réalisée en se basant sur une moyenne. Par exemple, le gain de la marque augmente en fonction du prix de vente en détail.

Les ouvrier·es à la merci de la délocalisation

La pandémie a ainsi mis en lumière les défaillances de la délocalisation du marché de la mode - moins de ventes au Nord, moins d’emplois au Sud - ainsi que les nombreuses violations des droits des ouvrier·es du textile. Mais le problème des licenciements abusifs est structurel. Les travailleur·ses sont souvent poussé·es vers la sortie lorsqu’ils et elles atteignent la quarantaine car moins “performant·es” par rapport aux jeunes, souvent à cause de maladies professionnelles.

C’est ce qui est arrivé à Meriem, 40 ans, licenciée deux ans auparavant, sans avis préalable. “Je travaillais dans une usine pas loin d’ici quand j’ai su que j'étais diabétique. J’ai dû prendre des journées pour aller chez le docteur. Même si on m’a déduit du salaire les heures non effectuées, mon contrat n’a pas été renouvelé : le patron n’a jamais aimé les femmes qui s'absentent”, raconte-t-elle.

En théorie, d’après l’article 21 du code du travail tunisien (indiquant que tout·e employeur·se qui a l'intention de licencier pour des raisons économiques ou technologiques tout ou partie de son personnel permanent, est tenu de la notifier au préalable), Meriem aurait dû être prévenue de son licenciement à venir. Ses droits n'ont pas été respectés mais elle n'a pas souhaité porter plainte.

D’autres ouvrier·es ayant vécu des injustices similaires ont engagé des poursuites contre leurs employeur·ses. D’après Mounir Hassine, président de la section de Monastir du FTDES, qui a suivi les dossiers de 326 femmes n’ayant pas les moyens financiers d’engager un·e avocat·e, “quand les ouvrières portent plainte, elles gagnent tout le temps”. Mais cela ne signifie pas forcément qu’elles obtiennent justice.

“L’usine ne possède généralement pas de valeurs mobilières ou immobilières. Au contraire, souvent elle est endettée car, en préparation de la fermeture, elle arrête de payer factures et loyer", explique ce spécialiste du secteur..

" On obtient ainsi un jugement après des années de procès, mais qui ne pourra pas être appliqué : même si l’usine doit beaucoup d’argent aux ouvrières, la valeur de ce qu’elle laisse derrière - quelques machines à coudre, quelques bouts de tissus - est minime”.

Sur le même sujet

Un jugement peut par exemple établir qu’une ouvrière devrait recevoir 12.000 dinars de dommages, mais cette dernière n’en recevra que quelques centaines, à peine suffisants pour rembourser les frais d’avocat·e. D'après la législation, des indemnités peuvent être accordées pendant une année. Puis, plus rien.

“En plus, cet argent vient de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), alors que ces usines souvent ne paient même pas les contributions aux employés à la CNSS : de cette façon elles contribuent à augmenter notre dette”, fait remarquer Mounir Hassine.

Après avoir été renvoyée, Meriem a pu rejoindre “Les mains solidaires” pour qui elle produit des chiffons de nettoyage depuis chez elle.

“Les chefs restent à l’étage, bien loin de nous !”

Avec 13 autres ouvrier·es licencié·es du jour au lendemain, 11 femmes et 2 hommes, Meriem a intégré la coopérative “Les mains solidaires”, fondée fin décembre 2020 et soutenue par les organisations FTDES, Avocats Sans Frontières (ASF) et IWatch, dans le but de garantir la réinsertion professionnelle des ouvrier·es du textile poussé·es à la sortie car trop âgé·es, malades ou moins rapides.

Depuis, Meriem peut travailler de chez elle. À l’entrée de sa maison située dans la ville ouvrière de Ksibet el-Mediouni, à dix kilomètres de Monastir, Meriem a installé la machine à coudre que les associations lui ont fourni. Les doigts recouverts de pansements, elle produit des chiffons de nettoyage distribués aux grands magasins tunisiens avec les autres membres de la coopérative.

Comme c’est le cas pour beaucoup de familles de la région, tou·tes les proches de Meriem travaillent dans les usines textiles à proximité. Des familles entières d’ouvrier·es risquaient de se retrouver sans revenu pendant le confinement général, ce qui a obligé certain·es à accepter de continuer à travailler au noir ou en cachette.

À peine rentrée de sa journée de travail, la soeur de Meriem, Rahma*, vingt ans d’usine, a du mal à marcher après neuf heures d'affilée assise sur une chaise, de 7h30 à 16h30 avec juste une demi-heure de pause au moment du déjeuner.

Les ouvrier·es prennent leur pause déjeuner dehors, en une demi-heure.

Avant de pouvoir enlever son tablier vert, Rahma doit attendre plusieurs heures que ses doigts recommencent à bouger . “Un jour, mes mains sont devenues bleues. Je n’arrivais plus à travailler. On m’a donné une permission pour aller chez le médecin du travail, mais il ne m'a pas donné d'arrêt”, raconte-t-elle en montrant ses mains qui ont cousu des vêtements Zara, Trussardi, Levi’s, Stradivarius, Guess, Promod, Adidas et beaucoup d’autres.

Pendant la première vague de la pandémie, l’usine de Rahma est restée ouverte pour produire, officiellement, des masques. La couturière assure qu’en réalité, elle a continué à réaliser des vêtements pour répondre aux quelques commandes venant d’Europe.

Sa patronne, française, avait à l’époque mis du gel à disposition pour les ouvrier·es mais désormais, les employé·es ne portent même plus de masques. “Les chefs restent à l’étage, bien loin de nous !”, s’exclame-t-elle.

Au printemps dernier, un cas de Covid-19 a été découvert dans son usine. “ Une ouvrière a été testée positive au virus, elle était assise pas loin de moi. J’ai eu peur car personne n’a désinfecté la salle après. Puis, il y a eu d’autres cas, mais nous avons arrêté de nous faire tester parce que nous ne pouvons pas rester quinze jours à la maison. Mon salaire serait réduit de moitié", raconte Rahma, qui craint de perdre son travail à cause de ses problèmes de santé. “Je suis une femme qui a encore envie de travailler. Je n’y renoncerai pas”.

Rahma, couturière dans une usine de Monastir, épuisée par sa journée de travail, doit attendre plusieurs heures avant d'arriver à bouger sa main droite.

“C’est l’obsession du rendement”

À Ksar Hellal, à 20 kilomètres au sud de Monastir, Ferdaous, 22 ans, a préféré le chômage aux conditions pénibles de ses anciens postes dans le textile, qu’elle dénonce depuis qu’elle en est sortie. Cette jeune activiste a dû quitter l’école à l'âge de 16 ans pour aller travailler à l’usine et ramener un peu d’argent à la maison. Elle a intégré Sartex, l’une des principales entreprises installées à Ksar Hellal, en contrat de formation. “Nous étions environ 150 salariés. Je travaillais comme les autres, sauf que, en tant qu'apprentie, je recevais peu d’argent. J’ai gagné 120 dinars au total pour les trois premiers mois”, explique Ferdaous.

Dans l’usine, Ferdaous était entourée de nombreuses mineures comme elle, souvent originaires d’autres gouvernorats. Selon le FTDES, près d’une ouvrière sur deux qui travaille à Monastir provient des régions intérieures. “J’ai la chance d'habiter ici, mais j’ai vu des dizaines de filles de mon âge originaires de Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid ou Jendouba déménager à Ksar Hellal”, raconte-t-elle. Elles vivent généralement dans les dortoirs de l’usine et dépendent complètement de leur supérieur·e qui leur prélève une partie de leur salaire, environ 50 dinars, en échange d’une chambre partagée avec cinq ou six autres filles. Contactée par inkyfada, Sartex n'a pas donné suite aux demandes d'entretien.

Par la suite, Ferdaous a travaillé dans d'autres usines, souvent au noir. Elle affirme avoir vu de nombreuses injustices à l'encontre des ouvrières. “J’ai travaillé dans un établissement où on nous filmait dans les vestiaires pour vérifier que nous n’utilisions pas le portable pendant les pauses. Quand on travaille, on n’a pas le droit de parler ni d’aller aux toilettes sans permission”, témoigne-t-elle.

“J'allais perdre ma dignité. Les conditions du pays, la crise économique exacerbée par la pandémie, nous rendent interchangeables en fonction de notre rendement. C’est l’obsession du rendement".

Comme l’explique Mounir Hassine du FTDES Monastir, les ouvrier·es doivent garantir la production d’un montant précis de pièces par jour. Si la marque établit que pour produire un t-shirt, 8 minutes sont nécessaires - évaluation que la marque fait dans des conditions optimales différentes de celles du pays de délocalisation - elle ne paiera que 8 minutes. Tout temps supplémentaire pour atteindre le niveau de production demandé n’est pas rémunéré. “Les multinationales ont exploité la pandémie et la crise économique qui en découle pour pousser ce système d’exploitation à l'extrême”, conclut Mounir Hassine.