En réaction aux événements terroristes contre la maison du ministre de l’Intérieur Lotfi Ben Jeddou le 28 mai, le porte-parole du ministère a déclaré ouvrir une enquête sur cette action, qui reste encore marquée par de nombreuses zones d’ombre. Les théories du complot s’enchaînent, malgré la revendication de l’attaque par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). L’attaque terroriste de Kasserine additionnée aux affrontements du Mont Chaâmbi ne font qu’ajouter à l’angoisse face à une menace terroriste où chacun peine à discerner les acteurs tout comme les causes. Pour la seule année 2013, près de 1 300 arrestations ont eu lieu au titre de la loi antiterroriste, selon le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Mohamed Ali Laroui, interrogé en mars 2014. La loi de 2003 visant à « contribuer à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent », suspendue pendant un temps après la révolution, est en effet de nouveau en vigueur en Tunisie.

De l’entrée en vigueur de la loi, en 2003, à la révolution de 2011, près de 5 000 personnes ont été condamnées en vertu de ladite loi à des peines de prison, voire à des condamnations à mort. Or, dès les années 2000, les organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé de façon récurrente les injustices et les tortures commises au nom de la lutte antiterroriste.

Aujourd’hui, les personnes arrêtées au titre de cette loi (assaillants de l’ambassade des États-Unis, salafistes jihadistes, personnes déjà fichées, suspectées de revenir du jihad en Syrie) sont souvent présentées à un juge qui choisit de se référer soit au code pénal, soit à la loi antiterroriste pour les juger. Durant le temps de l’arrestation ou du « raid » effectué par la brigade antiterroriste ou les forces de sécurité, des dérives ont parfois lieu au nom d’une lutte « contre le terrorisme », la loi de 2003 s’étant greffée à une culture répressive en matière de droits de l’homme déjà pratiquée sous Ben Ali. Certains articles de la loi antiterroriste sont ainsi jugés liberticides et anticonstitutionnels par de nombreux défenseurs des droits de l’homme.

La nécessité d’une réforme

Après la révolution, si beaucoup d’anciens détenus de la loi antiterroriste ont été graciés avec les amnisties prononcées par Foued Mbazaa et Moncef Marzouki, plusieurs ONG ont continué à souligner la nécessité d’une réforme, voire d’une suppression de cette loi en raison du lourd héritage qu’elle avait laissé. Le rapporteur spécial des Nations Unies, venu en mission en Tunisie peu de temps après la révolution de 2011, avait lui-même fait un constat sans appel :

« Cette loi n’a pas apporté davantage de sécurité au peuple tunisien, mais a au contraire été largement utilisée de manière abusive comme outil de répression contre toute forme d’opposition politique. Elle a également eu un effet contraire à l’objectif de lutte contre le terrorisme réel en amplifiant le phénomène. »

« Cette loi a mis en place des procédures d’exception qui vont à l’encontre de l’intérêt du prévenu, comme la centralisation de la procédure judiciaire à Tunis ou encore l’absence de droits pendant l’audition des inculpés », témoigne Abdessatar Ben Moussa, avocat et actuel président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme. « En tant qu’avocats, nous ne pouvions pas forcément rendre visite à nos clients et nous n’avions pas accès à toutes les informations nécessaires pour le dossier. »

« Même si nous avions besoin d’un cadre juridique plus spécialisé dans les années 2000 pour lutter contre le terrorisme, l’application de cette loi a occasionné de nombreuses déviances pendant la dictature », confirme l’avocat et député du CPR Samir Ben Amor, qui avait défendu les accusés dans l’affaire de Soliman.

Il y a plus d’un an, le gouvernement d’ Ali Laarayedh a entamé une réforme de la loi de 2003, dans le cadre d’un resserrement de la politique sécuritaire face à une « menace terroriste » ayant émergé avec les événements de Rouhia en mai 2011 (le 18 mai 2011, des échanges de tirs entre des forces de sécurité et des présumés terroristes avaient fait deux morts et un blessé à Rouhia, ville du centre-ouest de la Tunisie).

Le gouvernement islamiste, d’abord accusé d’un certain laxisme face à des événements violents comme l’attaque du palais Abdellia en juin 2012 ou l’assaut contre l’ambassade des États-Unis en septembre 2012, avait déjà annoncé un premier tournant dans la lutte antiterroriste en qualifiant fin août 2013 le groupe salafiste jihadiste Ansar Charia d’ « organisation terroriste ».

Le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau

Si le terrorisme existait déjà sous Ben Ali, le phénomène était souvent mal appréhendé, comme l’évoque le rapport de l’International Crisis Group, Violences et défis salafistes en Tunisie : « Rétrospectivement, la densité des réseaux de combattants jihadistes était tout à la fois sous- et sur-estimé. Les défenseurs des droits de l’homme voyaient dans les allégations de menace terroriste le fruit d’une manipulation du régime, la dictature y trouvant matière à justifier son étau sur les libertés publiques. Pourtant une nouvelle génération de jeunes islamistes qui n’avaient pas connu Al-nahdha existait bel et bien. Celle-ci, fascinée par l’imaginaire de la résistance tchétchène, irakienne ou afghane, rencontrait parfois le chemin de savants musulmans insérés dans les réseaux jihadistes internationaux. » Selon ce rapport, les événements de Soliman comme ceux de la Ghriba témoignent d’une menace sérieuse mais mal gérée par le régime, qui préfère recourir à des arrestations massives et des procès expéditifs.

De la même façon, les tueries de soldats sur le mont Chaâmbi à l’été 2013, et à Bir Ali Ben Khalifa en février 2012, qui seraient liées aux agissements de la katiba Okba Ibn Nafaâ en lien avec Al-Qaida au Maghreb, ont été reconnues par le ministère de l’Intérieur de l’époque comme « des événements à caractère terroriste ». Mais la lutte contre le terrorisme en Tunisie est confrontée à plusieurs problèmes : définition floue du terrorisme, manque de stratégie globale autour de ce phénomène qui, malgré des précédents dans l’histoire tunisienne, reste assez nouveau pour les autorités. (voir l’encadré : Le terrorisme n’est pas un phénomène nouveau)

La question des droits humains au moment de l’arrestation de « terroristes » potentiels et leur traitement ensuite, souvent pour obtenir des aveux de force, pose encore problème. L’enjeu de la réforme de la loi de 2003 est donc d’arriver à faire face au phénomène terroriste tout en conservant les acquis de la révolution en matière de liberté et de dignité humaine. Et ce face à une opinion publique qui reste encore réfractaire à un changement de politique dans ce domaine.

Entre l’État policier et l’État laxiste, la réforme de la loi antiterroriste, malgré les limites du projet actuel, serait ainsi le début d’un nouvel équilibre. Elle permettrait de déterminer un vrai cadre juridique pour la lutte antiterroriste en Tunisie, qui s’intensifie depuis la révolution.

Quelle définition pour le terrorisme en Tunisie ?

Aujourd’hui, la justice tunisienne fait peu la différence entre l’« islamo-banditisme » qui émerge, selon un rapport de l’International Crisis Group sur le jihad et la contrebande, dans les zones périurbaines, et qui est le fruit d’une relation entre les cartels de contrebande et les jihadistes, les terroristes du mont Chaâmbi, ou encore les Tunisiens revenus du jihad en Syrie. La plupart sont souvent arrêtés en vertu de la loi antiterroriste et traités comme des « terroristes » potentiels, rendant possibles des abus.

La « menace terroriste » reste donc vague et plurielle : entre la violence salafiste de l’année 2011-2012 et les réseaux jihadistes, difficile de parler d’une menace « unique » et regroupée autour d’une seule organisation. Elle n’est limitée ni à un seul acteur ni à une spécificité régionale, et est aussi liée à plusieurs facteurs : la porosité des frontières, la violence politique (assassinats de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi), le jihad international (conflit en Syrie), et bien sûr le contexte post révolutionnaire (augmentation de la petite délinquance qui profite de l’instabilité, libération massive des amnistiés sans suivi dont certains ont récidivé dans leurs tentatives de commettre des actes terroristes).

« Nous avons voulu qualifier « l’acte terroriste » en tant que tel plutôt que de définir « le terrorisme » », explique Abdelhamid Abdallah, chargé de mission au sein du ministère des Droits de l’homme. En effet, la définition très large du terrorisme dans la loi de 2003 a par exemple permis d’y inclure les prisonniers d’opinion. Ainsi, alors qu’un amendement au code pénal de 1993 permet déjà de considérer comme acte terroriste « toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes ou aux biens par l’intimidation ou la terreur », ainsi que les actes « d’incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés » (article 52 bis). L’article 4 de la loi de 2003 élargit encore l’acte de terrorisme.

Est ainsi considérée comme du terrorisme « toute infraction quels qu’en soient les mobiles en relation avec une entreprise individuelle ou collective susceptible de terroriser un personne ou un groupe de personnes, de semer la terreur parmi la population dans le dessein d’influencer la politique de l’Etat. »

Y sont également ajoutées les notions très larges de « trouble à l’ordre public », déjà présente dans le code pénal, et de trouble à la « paix, ou la sécurité internationale », ainsi qu’une longue liste plus détaillée classant par exemple comme terrorisme le fait de « porter préjudices aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics ». Si la liste des méfaits est longue, peu de précisions sont énoncées sur les moyens utilisés pour parvenir à ces fins, et certaines formulations comme « influencer la politique de l’État » peuvent laisser place à beaucoup d’interprétations.

Ben Ali lui-même avait ainsi utilisé dans sa rhétorique le terme de « terroristes » pour qualifier les révolutionnaires de 2011. Il parlait par exemple, lors d’une de ses dernières allocutions télévisées, des « actes terroristes » qui avaient été « perpétrés durant la nuit par des bandes de voyous cagoulés ».

Aujourd’hui, l’usage de la loi antiterroriste de 2003 et les abus qui y sont liés entretiennent donc un système déjà présent sous Ben Ali, lorsque les forces de sécurité arrêtaient à tout-va des présumés « terroristes », sans garantir une procédure judiciaire fiable ni un procès équitable.

C’est pourquoi le nouveau projet de loi prévoit, selon Chakib Derouiche, une définition du terrorisme plus resserrée, autour d’actes bien définis compris dans près de 17 articles du projet de loi (articles 13 à 34), comme le « détournement d’un avion » par exemple, ou les « attaques contre des locaux diplomatiques » (déjà présent dans l’ancienne loi).

« L’idée, explique Abdelhamid Abdallah , c’est que la définition ne soit plus généraliste et que l’acte terroriste se définisse vraiment par l’acte commis et non pas forcément l’intention comme c’était le cas dans l’ancienne loi. » Les articles 11 et 12 de l’ancienne loi qualifient par exemple de « coupable d’infraction terroriste » : celui qui a « incité à commettre », celui qui s’est « résolu à commettre l’acte… avec un acte préparatoire pour sa résolution. » Mais en regardant de plus près l’article 5 de la loi, ce sont pratiquement mots pour mots les mêmes définitions et l’intention est tout autant réprimée. « Est considéré comme coupable d’acte terroriste et puni de la moitié de la peine encourue toute personne qui incite publiquement, quels que soient les moyens, à commettre des actes terroristes stipulés dans la présente loi, lorsque l’acte engendre, par sa nature ou son contexte, un risque de sa réalisation.»

« Est coupable des crimes visés et punissable des mêmes peines, celui qui est résolu à commettre l’acte, si toutefois son intention est accompagnée de tous les travaux préparatoires pour la mise en œuvre.»

Abdelhamid Abdallah l’admet lui-même : « aujourd’hui si quelqu’un appelle sur un statut Facebook à poser une bombe ou commettre un acte terroriste, il peut être arrêté. » Pour certains députés, l’article peut ainsi porter atteinte à la liberté d’expression comme ce fut le cas avec la loi précédente.

Dans la nouvelle loi, la seule réelle différence porte finalement sur le grand nombre de détails qui tentent de définir l’acte terroriste. Selon les propos de Hafedh Labidi, un juge qui collabore avec le ministère de la Justice, au moment où la Commission des droits et des libertés a commencé les discussions, la référence a été le droit comparé, en offrant une définition générale et une définition spécifique. Une grande partie des articles est consacrée à faire la différence entre un acte terroriste commis sur le territoire et un acte commis à l’étranger. La loi décrit également de façon détaillée le type d’infraction terroriste ou de matériau utilisé à des fins de créer un outil explosif, par exemple.

Pourtant la nouvelle définition ne semble pas convaincre les députés débattant du projet. La députée nahdhaouie Souad Abderrahim a, par exemple, évoqué les violences commises dans un aéroport (article 16), disant que la définition était trop large et pouvait interpréter toute forme de violence comme un acte terroriste. Le ministre de la Justice Hafedh Ben Salah a souligné durant la commission qu’un accord autour de la définition du terrorisme devait être la priorité dans les discussions autour du projet de loi. Ses déclarations montrent donc que définir le terrorisme reste encore un enjeu pour les membres de l’Assemblée, certains voulant réduire le titre de la loi à « crimes terroristes » et non plus « terrorisme ». Pour la députée Al Massar Nadia Chabaâne, ce débat n’a pas lieu d’être : « La nécessité de cette loi, c’est de définir un vrai cadre juridique pour la lutte contre le terrorisme, et nous ne pouvons pas réduire le terrorisme à la seule notion de criminalité, le terrorisme fait des victimes, il implique aussi des réseaux, de l’argent… »

Un contexte qui nécessite une stratégie globale de lutte antiterroriste en Tunisie

Malgré ces changements, face au contexte actuel d’une lutte contre le terrorisme en Tunisie, ce projet de loi semble n’être que l’amorce timide d’une stratégie globale. « La réforme de la loi antiterroriste doit également s’inscrire dans la réforme plus générale du système sécuritaire à laquelle nous incitons depuis la révolution. Aujourd’hui, lutter contre le terrorisme est aussi une question de culture en Tunisie. La réforme de la loi antiterroriste ne représente pas grand chose s’il n’y a pas de réelle stratégie globale derrière pour lutter contre le terrorisme. Les missions de la brigade antiterroriste sont par exemple très larges et peu définies et il faut également une loi plus claire sur les services de renseignement tunisiens », commente Haykel Ben Mafoudh, ancien président du DCAF (Centre pour le contrôle démocratique des forces armées), pour qui le projet de loi s’inscrit plus en « réaction » aux derniers événements qui ont eu lieu en Tunisie que dans le cadre d’une stratégie globale.

Comme le détaille le journaliste Pierre Puchot dans son article La Tunisie à l’épreuve de la menace terroriste , la lutte anti-terroriste dépend aussi de la réorganisation nécessaire du ministère de l’Intérieur et des services de renseignements, qui peine à être amorcée depuis la révolution malgré les changements de tête. (voir l’encadré : Le fonctionnement du système antiterroriste tunisien)

Le fonctionnement du système antiterroriste tunisien

« Jusqu’à la révolution, le fonctionnement du système antiterroriste tunisien se déroulait selon un mode opératoire : l’information étant traitée par la Direction de la prévention antiterroriste (DPAT), celle-ci pouvait ensuite intervenir elle-même sur le terrain et procéder à des arrestations, ou choisir, selon la nature de la menace, d’alerter la Direction générale de la Sûreté nationale qui, le cas échéant, ordonnait à la Direction antiterroriste des unités d’intervention de mettre au point une opération spéciale. Au lendemain de la révolution, la restructuration du ministère de l’Intérieur a brisé cette « chaîne de commandement », comme l’appellent les militaires, notamment du fait de la dissolution en mars 2011 par le ministre de l’époque, Farhat Rajhi, de la Direction de sûreté de l’État. Le limogeage le même mois des principaux cadres de la DPAT a entraîné un déficit de formation et de compétence, et durablement handicapé la lutte contre le terrorisme en Tunisie en la privant de sa source première : le renseignement, sans lequel tous les moyens mis à disposition des unités d’intervention n’ont pas de sens. » Depuis le changement de gouvernement en janvier 2014, l’empreinte de Ridha Sfar, le ministre chargé de la Sécurité nationale en Tunisie, est en train de se poser sur le secteur sécuritaire. Reste à savoir quelles sont les réformes réellement engagées dans le fonctionnement interne du ministère de l’Intérieur.

Depuis la révolution, les forces de sécurité ont perdu dix-neuf hommes dans des attaques terroristes, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur. L’armée en a perdu dix-sept. Du côté des blessés, soixante-dix-sept membres des forces de police et quarante-deux dans l’armée. Il n’existe pas de chiffres officiels des morts du côté terroriste, mais il peut être estimé à une cinquantaine d’après les différents événements . Parmi ces derniers, il est encore difficile pour l’opinion publique de faire la part des choses entre salafisme, membres d’Ansar Charia, jihadisme, groupes terroristes et banditisme.

L’autre problème est dans la démarche même de la loi qui agit plus comme une loi « sanction » que « prévention » du terrorisme : « Nous sommes encore dans une démarche pénalisante avec une grande de liste de sanctions pour les présumés coupables de terrorisme », affirme Haykel Ben Mafoudh. En effet, les articles concernant le blanchiment d’argent en vue d’une activité terroriste ont peu changé par rapport à l’ancienne loi : la liste des sanctions est longue mais la définition exacte du terme reste vague. Or, sous Ben Ali, ces articles avaient permis au gouvernement tunisien de geler les financements de certaines associations « gênantes », comme ceux de la Ligue tunisienne des droits de l’homme et de l’Association tunisienne des femmes démocrates. Les peines de prison pour actes terroristes sont également plus lourdes (entre 10, 20 ans, et perpétuité) que dans la loi précédente (près de 12 ans de prison), même si sous Ben Ali la plupart des accusés cumulaient des peines de 20 à 30 ans de prison avec plusieurs chefs d’accusation. Entre réforme et manque de changement, le nouveau projet de loi innove pourtant sur d’autres aspects, comme celui des droits de l’homme.

Une loi respectueuse des droits de l’homme ?

Le principal enjeu de la réforme est aussi lié à l’héritage de la loi de 2003 en matière de violations des droits de l’homme. Comme le relève dès 2007 un rapport du Comité des droits et des libertés de la Fédération internationale des droits de l’homme, la lutte antiterroriste a été indissociable de la torture, des procès inéquitables et de la répression politique.

« Il y a eu aggravation du recours aux sévices en cours d’interrogatoires et en détention à la faveur de la loi dite de “lutte contre le terrorisme” qui a concerné de 2005 à 2007 plus de 2000 personnes poursuivies judiciairement et/ou condamnées pour des motifs et/ou des délits d’opinion » indique le rapport.

Plus encore, la violation des droits humains semble justifiée par les autorités tunisiennes comme des « mesures de sécurité » liées aux attentats du 11-Septembre. Le rapport d’Amnesty International rédigé en 2008 fait état d’un entretien à Tunis avec l’ancien ministre des Droits de l’homme Slaheddine Maaoui, en 2001, après l’agression de l’actuel président de la République, Moncef Marzouki, défenseur des droits humains à l’époque, et de Lotfi Idoudi, syndicaliste, agressés dans une ruelle par des membres de la police politique :

« Lors d’une entretien avec les délégués, le ministre des Droits de l’homme, Slaheddine Maaoui a justifié l’agression en faisant allusion aux mesures de sécurité rendues nécessaires à la suite des attentats du 11-Septembre aux États-Unis. (…) Cette affaire a été perçue comme un message visant à faire savoir aux défenseurs des droits humains que personne n’était à l’abri des manœuvres d’intimidation des autorités. »

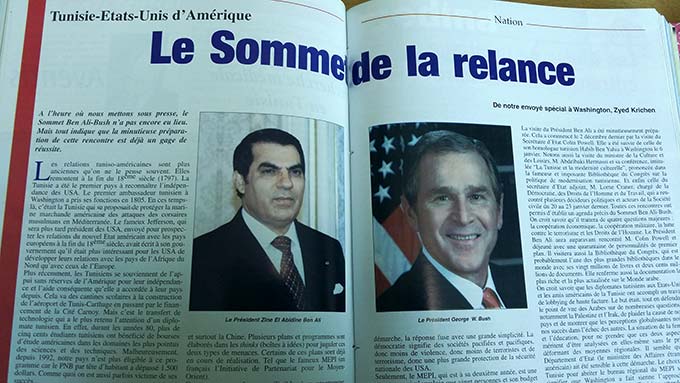

Pourtant, si la création de la loi antiterroriste est survenue dans un contexte international précis, comme le souligne le début de son titre « relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme », son application et ses dérives sont surtout le fruit de la dictature de Ben Ali. (voir l’encadré : Une loi “américaine” ?) Ce dernier se targue d’ailleurs, dans plusieurs de ses discours, d’avoir amorcé une politique de lutte antiterroriste avant même les événements du 11 septembre 2001 : « Nous tenons à rappeler l’appel que nous avions lancé, dès le début des années 1990, en faveur de l’établissement d’un code de conduite international pour faire face à ce phénomène et le combattre. » (Extrait du discours du président Ben Ali, Tunis, 11 septembre 2002.)

Et Ben Ali n’aura de cesse, dans sa rhétorique présidentielle, de répéter sa lutte contre le terrorisme, même si les autorités tunisiennes ont d’abord qualifié les événements de la Ghriba en 2002 et de Tamerza en 1995 d’ « accidents » avant de reconnaître un lien avec le terrorisme.

« Cette loi a autorisé toutes les déviances policières imaginables et c’est encore le cas aujourd’hui. J’ai eu à traiter du cas d’un adolescent de 17 ans qui avait été arrêté car il était soupçonné d’aider les terroristes de Chaâmbi. Il a été torturé et violenté pendant sa garde à vue mais aussi en prison », témoigne l’avocat Hafedh Ghanoun, qui défend de nombreuses personnes arrêtées en vertu de la loi antiterroriste.

C’est aussi le cas de Ramzi Romdhani (voir l’encadré : Le cas de Ramzi Romdhani), cité dans un rapport récent de l’ONG ACAT (Association des chrétiens pour l’abolition de la torture), « Justice, Un printemps inachevé », qui a été condamné sous la dictature à 29 ans d’emprisonnement sur la base de la loi antiterroriste, et qui est encore aujourd’hui victime de harcèlements policiers alors qu’il tente de porter plainte pour torture.

Le cas de Ramzi Romdhani

« Suspecté d’appartenir à un mouvement terroriste, Ramzi Romdhani a été arrêté le 5 avril 2007 dans une rue de l’Ariana par une cinquantaine d’agents en civil et armés. Violenté au cours de son arrestation, il a ensuite été conduit au ministère de l’Intérieur, il a été interrogé et soumis pendant 17 jours à des actes de torture parmi lesquels des gifles, notamment sur les deux oreilles en même temps, des coups de poings et de matraque sur tout le corps. (….) Il a de nouveau et à plusieurs reprises été soumis à des actes de torture pendant sa détention dans les prisons de Nadhor en 2008, Mornaguia en 2009 et Messaadine pendant la révolution. Il a, encore une fois, été torturé dans les locaux du ministère de l’Intérieur en 2009 pour le punir de son obstination à dénoncer les tortures et mauvais traitements subis. Le 14 janvier 2011, selon Ramzi Romdhani, le directeur de la prison de Messaadine aurait ordonné à tous les prisonniers de sortir avant de faire ouvrir le feu sur eux. Plusieurs détenus seraient morts sous les balles. Ramzi Romdhani est parvenu à s’échapper. Il a finalement été amnistié en mars 2011. Ramzi Romdhani conserve des séquelles physiques et morales très importantes à la suite des multiples formes de torture subies tout au long de ses années de détention. Il ne bénéficie toujours pas de soins nécessaires à son rétablissement. » source : Rapport de l’ONG ACAT, « Justice, Un printemps inachevé »

Il ne s’agit que d’un exemple parmi une longue liste, selon Maître Hafedh Ghanoun, qui s’occupe aujourd’hui de cas similaires. Dernièrement, un jeune révolutionnaire de 25 ans, Khalifa Noomène, a été arrêté sous la loi antiterroriste pour avoir tenté de contacter des organisations révolutionnaires en Argentine. Il a finalement été relâché avec un non lieu mais après avoir passé près d’un mois en prison.

L’un des amendements principaux du nouveau projet, préparé par le ministère des Droits de l’homme en étroite collaboration avec le rapporteur des Nations Unies, le ministère de la Justice et le ministère de l’Intérieur, porte ainsi sur la mise en adéquation de la loi avec les standards internationaux sur les droits de l’homme.

Le nouveau projet stipule donc dès son article 2 : « Aux autorités publiques en charge de l’application de cette loi de respecter les garanties constitutionnelles, les conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République tunisienne dans les domaines des droits de l’homme, de la protection des réfugiés et du droit international humanitaire. » La Tunisie a en effet ratifié plus de quatorze conventions sur le sujet, notamment celle sur la torture et les traitements inhumains, ratifiée par Ben Ali en 1988. « Notre priorité a été d’inclure un engagement à respecter les droits de l’homme et de la société dans le nouveau projet », affirme Abdelhamid Abdallah. Ces garanties de protection des droits de l’homme permettront-elles réellement un changement de politique ?

Aussi bien dans les prisons que lors de la garde à vue, la loi antiterroriste était prétexte à la maltraitance des prisonniers, sans aucune justification légale. C’est le cas par exemple de prisonniers islamistes comme Sadok Chourou ou Hamadi Jebali, prisonniers politiques condamnés en 1992 qui ont été mis à l’isolement dans leurs cellules pendant plusieurs années sans autorisation de voir leurs familles. « Si l’accusé avance des accusations que ses aveux ont été obtenus sous la torture ou qu’il y a eu maltraitance, le juge peut décider de ne pas en tenir compte dans le procès et il y aura ouverture d’une enquête », affirme Abdelhamid Abdallah.

Pourtant, comme dans la loi précédente, la peine de mort est préservée pour punir certains actes terroristes et présente donc une limite à une ouverture sur les droits de l’homme. L’article 13 condamne à la peine de mort le terroriste

« coupable de meurtre sur une ou plusieurs personnes, ayant porté atteinte aux bâtiments diplomatiques, consulaires et organisations internationales, ayant causé des dégâts sur l’environnement qui auront pour conséquences d’exposer la vie des habitants à un danger, ayant porté atteinte aux biens publics, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication. Et il faut que cet acte soit le fruit d’un projet individuel ou collectif qui vise par sa nature ou son contexte à diffuser la peur parmi les habitants ou obliger un État ou une organisation internationale à faire ou à renoncer à une action. »

Droit à un procès équitable

Autre violation flagrante liée à la loi de 2003 : celle du droit à un procès équitable, comme ce fut le cas pour les procès des attentats de Djerba et de Soliman. En effet, ce droit n’est pas garanti par la loi antiterroriste, qui ne donne pas forcément la possibilité au détenu de consulter son avocat dès sa mise en détention. « Le plus gros problème, c’était au niveau de la défense : les avocats pouvaient à peine voir leurs clients, dont les aveux avaient souvent été obtenus sous la torture », témoigne Abdessatar Ben Moussa.

Denis Robillard, ancien président d’Amnesty International, qui avait assisté au procès de Soliman, témoigne également du non respect des conditions nécessaires à un procès équitable : « Les procès-verbaux étaient douteux, et les recueils des aveux aussi. L’audience n’était pas un véritable lieu de débats, avec une trentaine d’accusés et des reports étalés sur plusieurs semaines. Le rôle de chacun n’était pas clair et rien ne permettait d’établir vraiment la vérité. »

La nouvelle loi prévoit donc davantage de droits pour la défense et une vraie enquête pour les personnes soupçonnées de terrorisme et le droit de l’avocat au secret professionnel. L’article 34 prévoit que les familles ne sont pas tenues par l’obligation de dénoncer le membre de la famille suspecté de terrorisme. Elle annule également les procès dans les tribunaux militaires, ce qui avait donné lieu à de nombreuses dérives sous Ben Ali, la plupart des personnes accusées de terrorisme étant jugées par la justice militaire des tribunaux de Bouchoucha.

La légalisation du statut d’informateur et la protection des données personnelles

Si plusieurs articles du nouveau projet de loi, à partir de l’article 51, envisagent la possibilité de couper des communications et de mettre sur écoute les présumés terroristes, il est précisé que cela ne peut se faire que dans le cadre d’une « enquête ouverte par le juge d’instruction ou par le procureur de la République ». Une pratique qui existe déjà en Tunisie puisque la police judiciaire peut demander à l’Agence tunisienne d’Internet de trouver l’origine d’une page Facebook ou d’un site. L’article 51 précise aussi que la surveillance ne peut se faire que pour un délai de quatre mois, par décision justifiée et qui ne peut être renouvelée qu’une fois. « Cela change par rapport à la loi précédente , ajoute Abdelhamid Abdallah. Nous avons essayé de respecter le plus possible la protection des données personnelles et la vie privée des gens. Les méthodes d’investigation et d’infiltration sont plus détaillées qu’avant et se font uniquement dans le cadre de la loi. »

Une protection spéciale est accordée aussi au témoin qui souhaite garder l’anonymat. En légalisant le statut d’informateur et d’infiltré, la loi protège également puisqu’elle prévoit des sanctions à l’égard de ceux qui s’en prendraient à ces personnes, ou qui révéleraient leur identité. La loi prévoit que les opérations d’infiltration doivent être supervisées par un agent de la police judicaire, qui a obligation d’informer le procureur de la République et le juge d’instruction (articles 54 à 56). Or, l’application de ces articles dépend d’un autre projet de loi, sur la « cybercriminalité » celui-là, qui n’a pas encore été rendu public. Son contenu prévoit également des clauses contre ce que la France appelle le « cyberjihadisme », c’est-à-dire la propagande du jihad violent sur Internet. Or, là encore, la loi tunisienne a un lourd passif en ce qui concerne le terrorisme et Internet, comme le rappelle l’histoire des internautes de Zarzis.

Les internautes de Zarzis

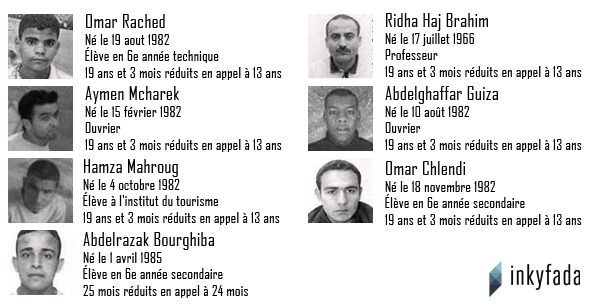

Une vingtaine de personnes ont été arrêtées dans la région de Zarzis sous prétexte qu’elles avaient consulté des sites Internet gérés par des groupes islamistes. Transférées dans la confidentialité la plus totale au ministère de l’Intérieur à Tunis, elles y sont restées pendant une quinzaine de jours, subissant des maltraitances diverses et étant interrogées pour « association de malfaiteurs » sur la base d’une « constitution de bande dans le but de préparer et de commettre des attentats sur les personnes et les biens dans l’objectif de semer la terreur et l’épouvante ». Elles ont ensuite été transférées dans un tribunal militaire et incarcérées, condamnées à 13 ans de prison. Deux autres ont été condamnées par contumace à 26 ans de prison.

Protection des témoins et soutien aux victimes

Toujours dans l’idée d’une loi qui s’intéresse plus au sort de la société, affectée également par le terrorisme, l’article 61 du nouveau projet de loi crée un « comité pour la lutte contre le terrorisme » au sein du Premier ministère, une nouveauté, afin d’offrir un soutien aux familles victimes de terrorisme. L’article reste pourtant vague sur le dédommagement des familles dont les enfants ont pu être injustement emprisonnés sous Ben Ali au titre de la loi antiterroriste, ou des familles dont les enfants ont été tués par des terroristes. L’article 75 prévoit une aide judiciaire aux victimes d’actes terroristes, sans donner plus de détails. L’article 63 fait de ce comité une sorte d’organisme avec des représentants de différents ministères, visant à une « prévention du terrorisme » via des méthodes de sensibilisation.

Le nouveau projet de loi prévoit donc de nombreux changements par rapport à l’ancienne loi mais chaque article semble dépendre d‘une réforme plus globale : la réforme de l’administration des prisons, celle du système sécuritaire et celle de la justice.

Une opinion publique tiraillée entre le retour à l’état du tout sécuritaire et la peur des terroristes

S’ajoute à cela un contexte de plus en plus pesant pour l’opinion publique qui est matraquée par l’actualité du terrorisme et peine à avoir une opinion neutre sur le sujet, comme en témoigne le récent communiqué du Comité pour le respect des droits de l’homme en Tunisie.

« Beaucoup de citoyens et d’observateurs de la chose publique se sont également interrogés si le respect « strict » des normes des droits de l’Homme ne serait pas l’alibi d’un retour au laxisme, voire d’une certaine complaisance qui ont marqué la politique de l’ancien gouvernement, notamment au début des actions terroristes. »

Ce laxisme a été d’ailleurs en partie admis par le président Moncef Marzouki lors d’un entretien à la télévision nationale (« En 2011, il y a eu une erreur de jugement du terrorisme. Nous n’étions pas prêts, ni psychologiquement, ni militairement. ») L’attaque de l’ambassade américaine, les images des soldats égorgés dans le mont Chaâmbi et les fréquentes alertes à la bombe relayées par les médias et les réseaux sociaux ont créé une angoisse populaire face à une « menace terroriste » encore difficile à cerner. Certains, notamment dans les forces de sécurité, n’hésitent pas à appeler à la continuité de l’application de la loi antiterroriste de 2003 comme « seul moyen efficace de lutte contre le terrorisme ».

Le projet de loi illustre donc les profondes réformes qui en sont encore au commencement en Tunisie et laisse envisager un débat national sur la question du terrorisme. Mais il soulève aussi la question de la stratégie sur laquelle le nouveau gouvernement de Mehdi Jomâa est attendu :

" La lutte contre le terrorisme dans le respect des critères des droits humains ne protège pas uniquement les auteurs d’actes terroristes, elle protège également les citoyens victimes du terrorisme : l’État doit s’engager à cette protection par l’application stricte de la loi et la poursuite de quiconque attente à l’intégration physique des personnes.(…) Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le respect de la loi et des droits de l’Homme dans la lutte contre le terrorisme risquent à terme de tourner court si on ne prend pas le mal à la racine : c’est-à-dire au niveau du terreau économique, social et culturel dont se nourrit le terrorisme"

Autre lourde tâche, la question des Tunisiens qui reviennent du jihad en Syrie. Entre 2 000 et 6 000 seraient déjà partis au combat. Pour ceux qui reviennent, faut-il les juger sous la loi antiterroriste et les traiter comme des terroristes ?

Pour l’heure, Chakib Derouiche a laissé entendre qu’un pôle antiterroriste allait être créé au sein du ministère de la Justice (dans l’ancienne loi, seuls le procureur de la République et le tribunal de première instance de Tunis étaient jugés compétents pour traiter les affaires de terrorisme). Du côté de la présidence, Moncef Marzouki tente encore l’option pacifique. Il a promis mardi 6 mai 2014, lors d’une visite au mont Chaâmbi, une amnistie pour les « jihadistes » qui n’ont pas de sang sur les mains et qui accepteraient de se rendre. Le 28 mai, il a déclaré pour la huitième fois une journée de deuil national en hommage aux quatre policiers morts à Kasserine.

Changer la “culture” policière

La garantie de la préservation des droits humains dans la nouvelle loi permettra-t-elle un changement concret dans la façon de traiter les personnes arrêtées pour terrorisme ? Car, comme le confirme le cas de Ramzi Romdhani, et comme on peut le lire dans un récent article de Julie Schneider paru sur le site de la revue Orient XXI, « Le dilemme tunisien face au terrorisme » ,les forces de sécurité persistent à employer la violence contre les suspects dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Une « culture » qui reste difficile à changer, comme l’explique un agent de sécurité en exercice depuis 1987, qui a travaillé au syndicat régional des forces de l’ordre de la Manouba, dans la police judiciaire puis dans les renseignements généraux, et que Inkyfada a interrogé : « J’ai évolué et grandi dans la criminelle. Ceci a forgé en moi une attitude violente. Durant les années Ben Ali j’ai été nommé « Cha9if » pour ma rigueur. Le policier commet des fautes et des abus. Moi je distingue entre l’abus pour le bien commun et l’abus pour des raisons personnelles. » Il admet également avoir employé la torture en toute impunité : « Durant les années Ben Ali, la torture n’a jamais été ni légitime ni incitée par quiconque. On a eu recours à la torture dans le cadre de notre désir de chercher la vérité et à défaut des moyens logistiques et humains qui auraient pu nous épargner le recours à de telles mesures. Ceci sans parler des contraintes de temps qu’ils nous imposaient pour les enquêtes. Les abus policiers seront toujours commis, et les plaintes aussi. Cela fait tout simplement partie de notre travail. » Bien sûr, si certains policiers intègrent désormais le souci des droits humains dans leur politique sécuritaire, le réflexe des années Ben Ali est encore présent, et aussi bien l’ancien ministre des Droits de l’homme Samir Dilou que de nombreux militants dénoncent encore aujourd’hui les abus policiers. L’article 2 de la loi reste un progrès par rapport à l’ancienne loi mais sa mise en pratique s’inscrit dans le cadre plus vaste du changement des pratiques policières. Certains policiers considèrent en effet que « défendre » les droits des terroristes à un procès ou à une arrestation sans abus revient à « blanchir le terrorisme », comme le déclarait Sahbi Jouini, le porte-parole du Syndicat des forces de sécurité intérieures, sur Nessma TV .