Retrouvez le rapport complet ici (en anglais).

Une politique de l’étouffement

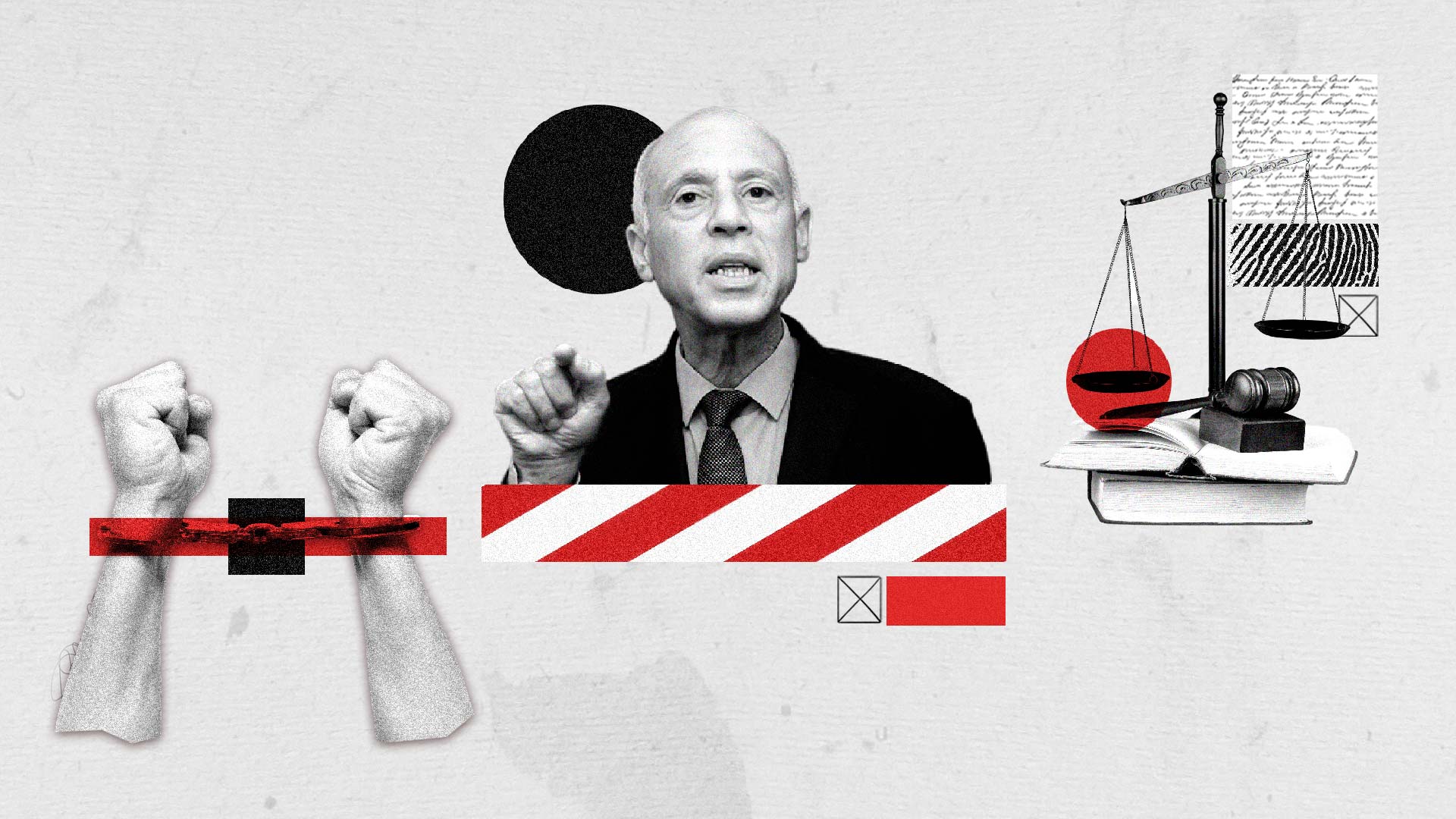

Depuis la suspension du Parlement, la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature et la reprise en main du ministère public, le système judiciaire tunisien a été progressivement vidé de ses garde-fous. HRW dresse le portrait d’un pouvoir qui criminalise la parole, l’engagement politique et même le journalisme indépendant.

L’organisation documente 28 cas de détention arbitraire, et parmi elles, 17 sont encore détenues, et au moins 14 encourent la peine de mort, parfois sur la base d' accusations infondées ou vagues comme "complot contre la sûreté de l’État" ou "tentative de changer la nature du régime".

Plusieurs sont maintenues en détention au-delà des 14 mois légaux de préventive, et environ 20 civil·es ont été traduit·es devant des tribunaux militaires, en violation du droit international.

Sur le même sujet

Une justice sous influence

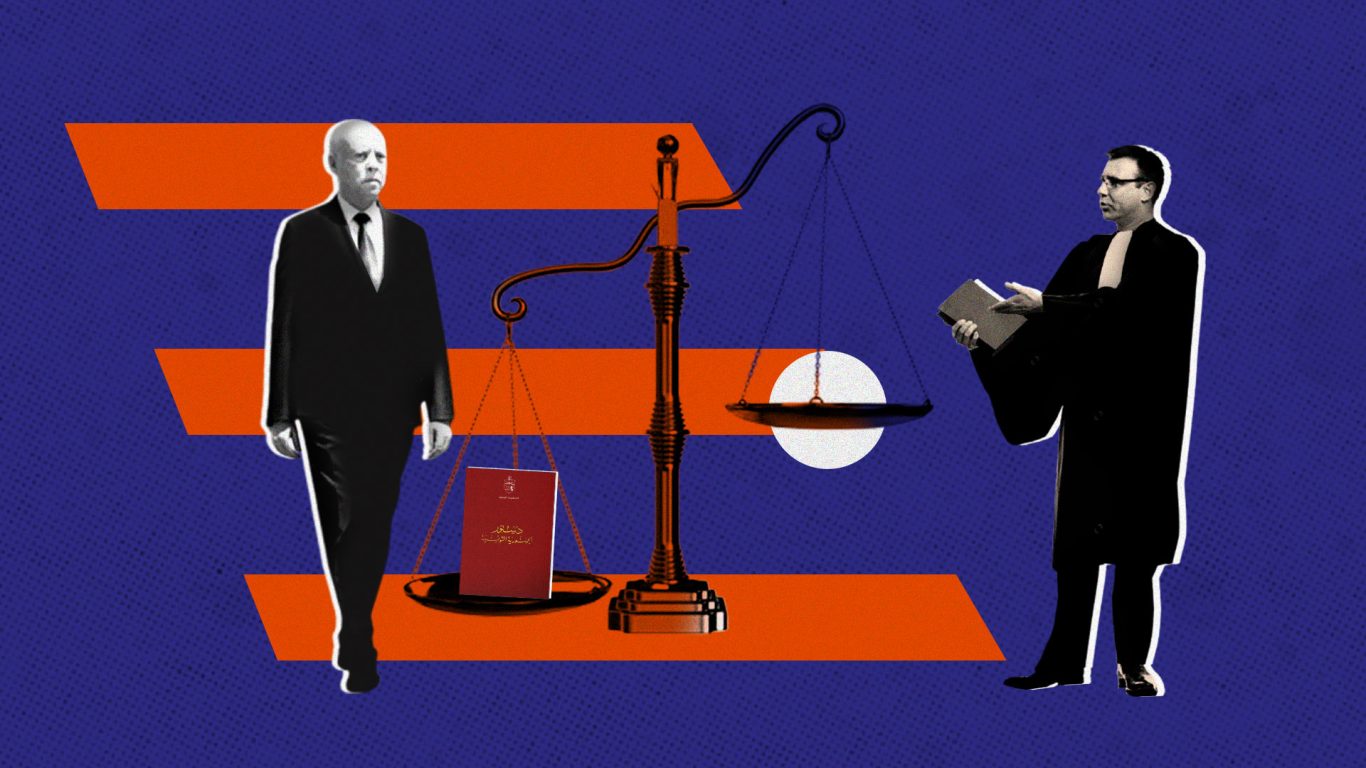

Le rapport revient également sur l’effondrement de l’indépendance judiciaire, marqué par :

- la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature en 2022 ;

- le limogeage de 57 juges par décret présidentiel ;

- des poursuites contre des avocat·es et magistrat·es pour leurs positions critiques ou leurs décisions.

HRW affirme que l’exécutif “ a pris le contrôle de l’appareil judiciaire pour neutraliser ses opposants”.

Sur le même sujet

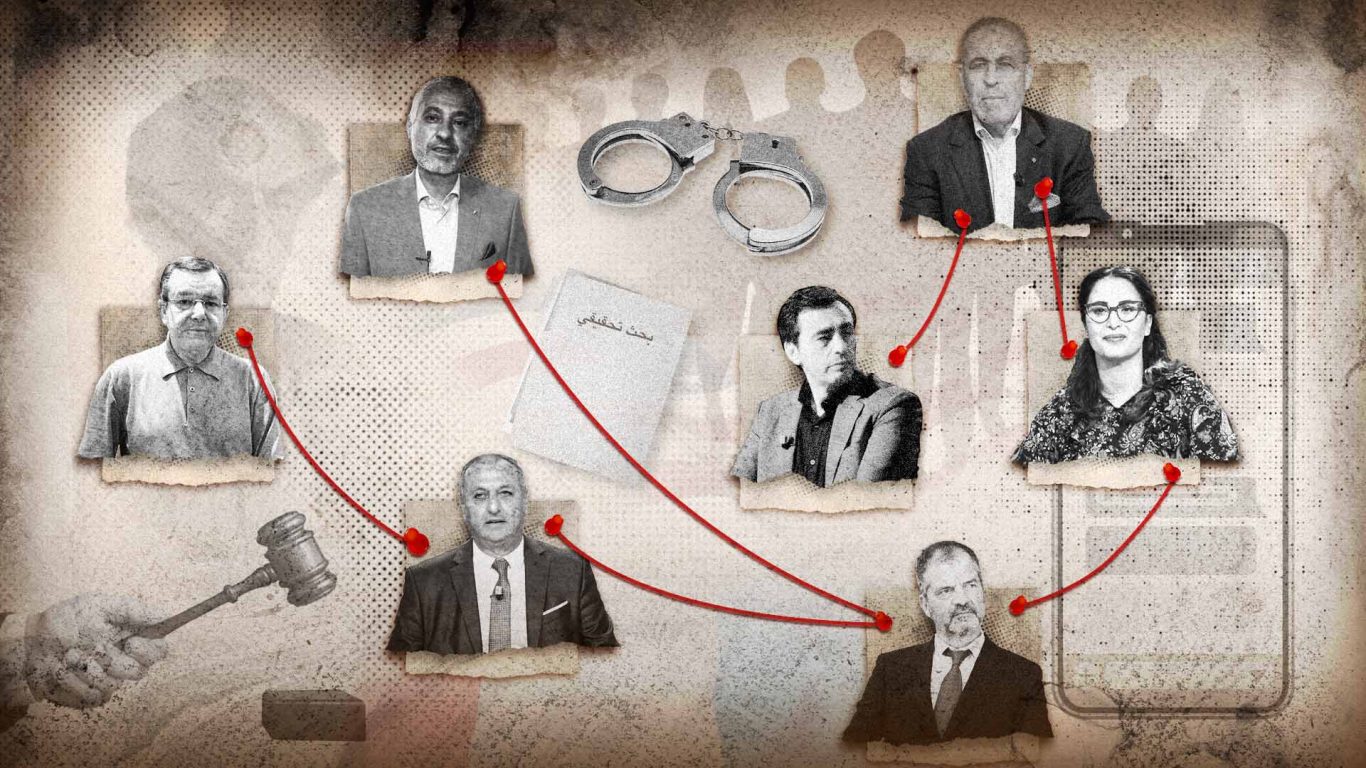

Des accusations floues, des procès politiques

Dans ce que les autorités appellent le "complot de février 2023", des figures de l’opposition comme Jaouhar Ben Mbarek, Chaima Issa ou Ghazi Chaouachi sont poursuivies pour de simples discussions politiques ou rencontres diplomatiques. Le dossier repose sur des dépositions anonymes, sans preuves matérielles solides.

Sur le même sujet

L’arsenal juridique mobilisé repose sur des articles flous du Code pénal, l’usage abusif de la loi antiterroriste de 2015, et depuis septembre 2022, sur le très controversé décret-loi 54. Ce dernier permet d’emprisonner toute personne accusée de diffuser des "fausses nouvelles", notamment contre des fonctionnaires. Plusieurs journalistes et internautes ont été condamnés sur cette base à des peines allant jusqu’à 10 ans de prison.

Sur le même sujet

Des conditions de détention alarmantes

HRW décrit des conditions inhumaines et dégradantes :

– absence de soins médicaux pour les personnes malades ;

– éclairage artificiel permanent dans certaines cellules ;

– vidéosurveillance 24h/24 ;

– fouilles à nu à la prison pour femmes de Manouba ;

– violences verbales et physiques ignorées par l’administration pénitentiaire.

Sur le même sujet

Qui est visé ?

La répression touche des opposant·es politiques, des journalistes, comme Mohamed Boughalleb, détenu pour ses enquêtes, des défenseur·es des droits humains, dont Sihem Bensedrine, poursuivie pour son travail à l’IVD, tout·es deux liberé·es au moment de publication du rapport, ainsi que des avocat·es. Certains sont inculpés dans plusieurs affaires successives, permettant à l’État de prolonger leur détention sans jugement.

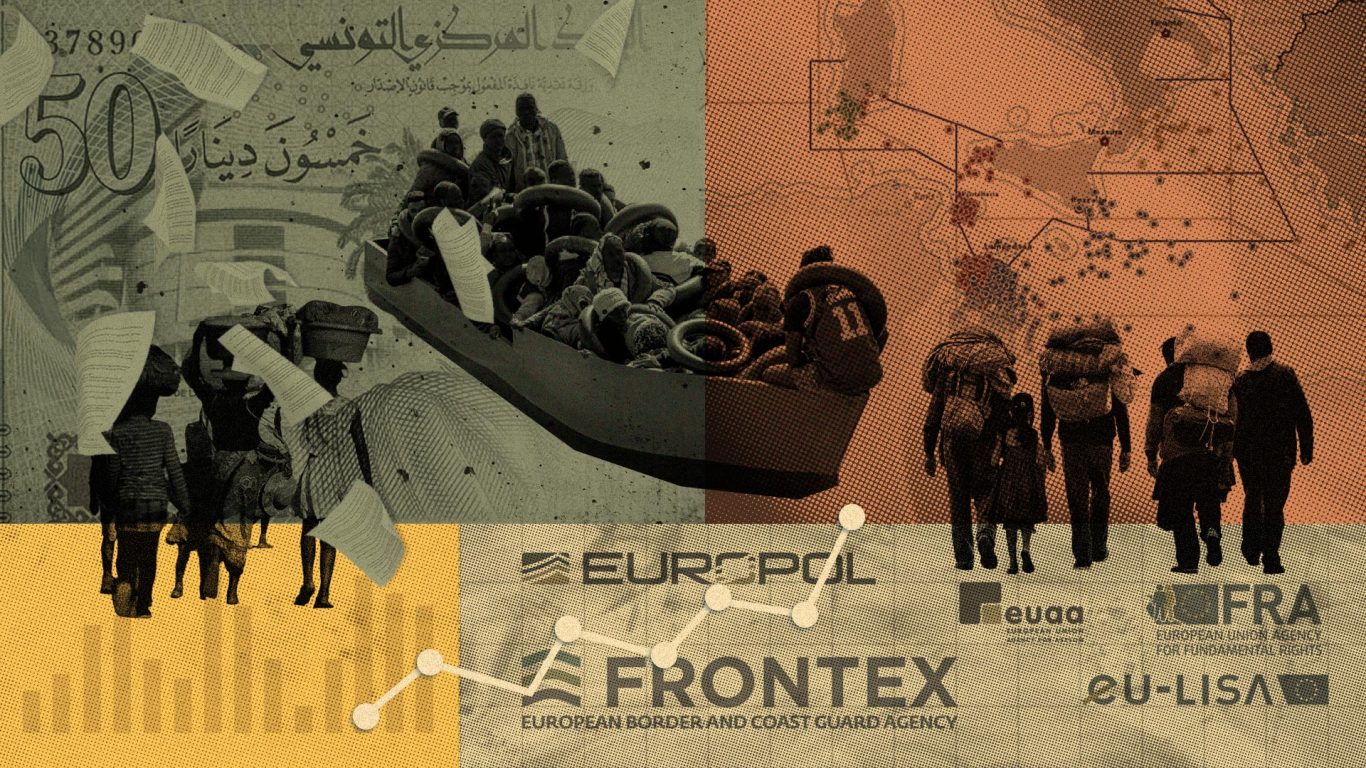

Le silence complice des partenaires internationaux

HRW pointe aussi la responsabilité des partenaires étrangers de la Tunisie, en particulier l’Union européenne. Depuis l’accord migratoire signé en juillet 2023 avec Kaïs Saïed, l’UE a mis en sourdine les violations des droits humains pour préserver la coopération sécuritaire. Aucun des grands bailleurs n’a officiellement dénoncé ces pratiques, malgré les alertes répétées d’organisations nationales et internationales.

“La coopération migratoire est devenue le prix du silence.” — HRW

Sur le même sujet

Ce que demande HRW

- La libération immédiate des personnes détenues arbitrairement

- La réforme du système judiciaire pour garantir son indépendance

- L’abrogation du décret-loi 54 et des lois liberticides

- Une prise de position claire des partenaires internationaux