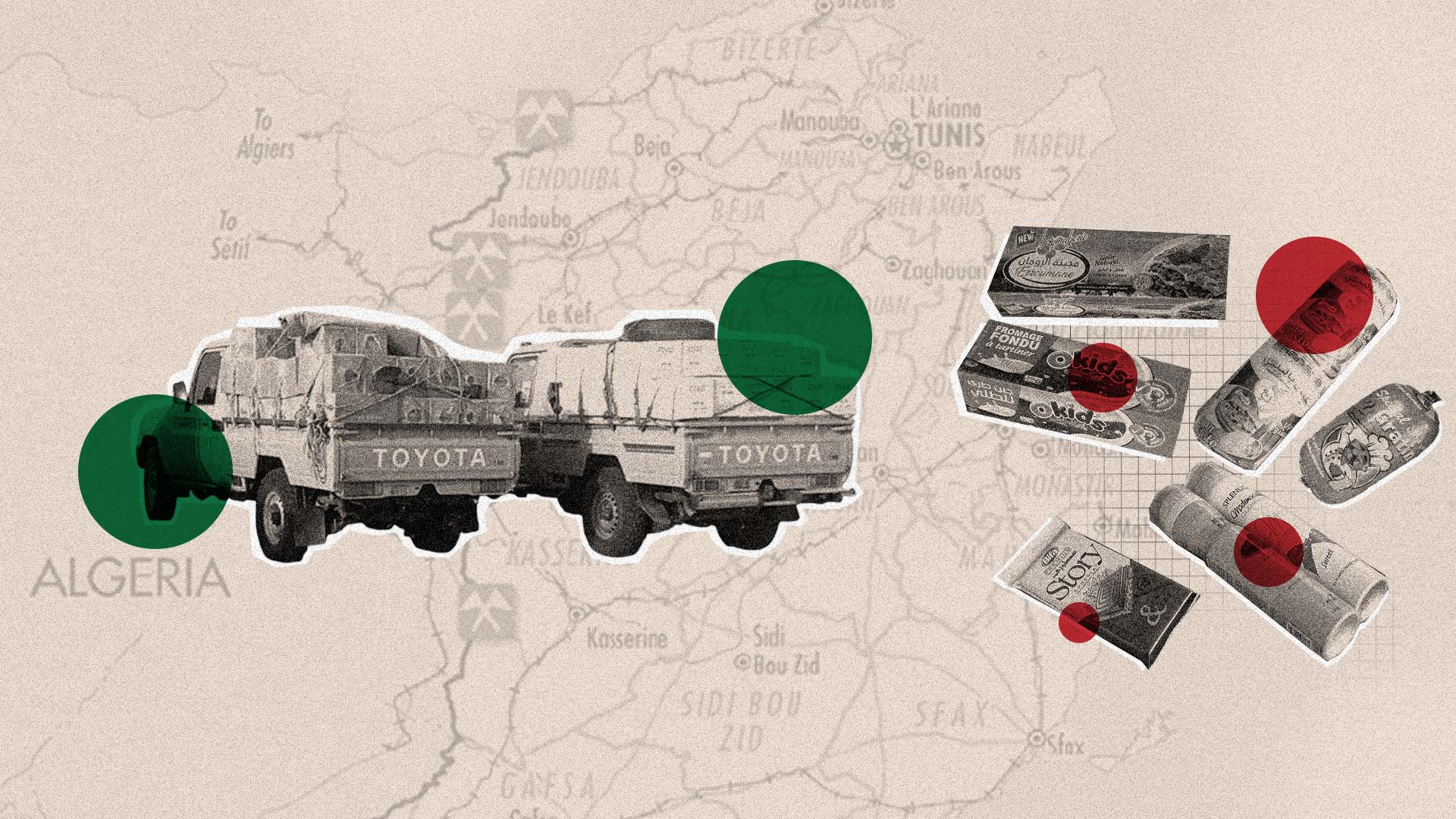

Mozzarella, jus, yaourts, boissons gazeuses, huile, sucre, café, thon, chocolat, riz, bonbons et divers types de jus sont exposés sur des stands de rue dans les rues, les routes, les trottoirs, les magasins, dans certains espaces commerciaux et sous les murs des bureaux du gouvernement. Les marchandises algériennes de toutes sortes se retrouvent disséminées un peu partout dans cette zone frontalière avec l'Algérie.

Les trottoirs de Kasserine débordent presque de marchandises algériennes diverses.

Le Ramadan, mois de “prospérité” économique, se poursuit jusqu’à l’Aïd, période où les achats et ventes connaissent une nette augmentation. La disponibilité des produits en provenance d’Algérie suit la demande croissante. D’un côté, les vendeur·ses trouvent dans cette activité une source de revenus qui leur permet de faire face au chômage et d’assurer le minimum vital pour vivre décemment. De l’autre, les clients parviennent à satisfaire leurs besoins quotidiens, malgré les pénuries ou les prix élevés de certains produits de base tunisiens.

Sur le même sujet

Les produits algériens arrivent en Tunisie soit par contrebande, lorsqu'ils sont en grande quantité, soit via des postes frontaliers surveillés comme Bouchebka, sous prétexte de consommation personnelle, pour les petites quantités. Malgré des origines floues et des conditions de vente souvent insalubres, la demande reste forte, surtout lorsque leur prix peut être moitié moins cher que celui des produits tunisiens.

Les produits algériens sont moins chers

De nombreux·ses habitant·es des régions frontalières préfèrent acheter des produits algériens, et parfois libyens, auprès de vendeur·ses ambulants ou sur des marchés parallèles. Naïma déplore les prix élevés en Tunisie : “Même un salarié peine à subvenir aux besoins de sa famille avec des produits locaux ou à passer un mois entier sans emprunter, alors qu'en est-il de ceux qui n'ont aucune source de revenus ou d'emploi stable ?”

Naïma compare la situation d'autrefois à celle d'aujourd'hui : "Avant, les familles vivaient avec 200 dinars, ce qui suffisait à couvrir leurs besoins essentiels. Aujourd'hui, on sort avec la même somme et on ne sait pas si on pourra acheter de la viande, des légumes ou d'autres produits avec… sans parler des produits de luxe."

À l’instar de Naïma, Hatem* préfère acheter certains produits pour sa consommation personnelle, plutôt qu’à des fins commerciales, lors de ses déplacements dans la province algérienne de Tébessa. Hatem profite des visites de ses amis chez leur famille ou lorsqu'ils vont acheter des pièces détachées pour leurs voitures, pour les y accompagner. Il achète des yaourts, du fromage, des œufs, des fruits secs et des produits de nettoyage à un prix inférieur, "malgré la différence de qualité", explique-t-il.

Hatem prend soin de vérifier les ingrédients et la date de péremption de chaque produit et préfère acheter dans les grandes surfaces commerciales en Algérie ou dans les magasins agréés où les Algériens achètent eux-mêmes.

“Parfois, j'emporte une glacière pour conserver les produits sensibles à la chaleur. Je le fais parce que les prix sont bien inférieurs à ceux de la Tunisie, grâce à la différence de change."

Mais même si certains produits tunisiens sont moins chers, leur rareté pousse certain·es à acheter des produits algériens. Hussein Abidi, qui commerce occasionnellement des produits algériens, donne l'exemple du prix du kilogramme de sucre algérien qui atteint 2500 millimes, tandis que le kilogramme de sucre tunisien coûte 1700 millimes. “Mais le sucre tunisien est rare, et ne se vend qu'aux propriétaires de cafés ou à des fins de spéculation”, explique-t-il.

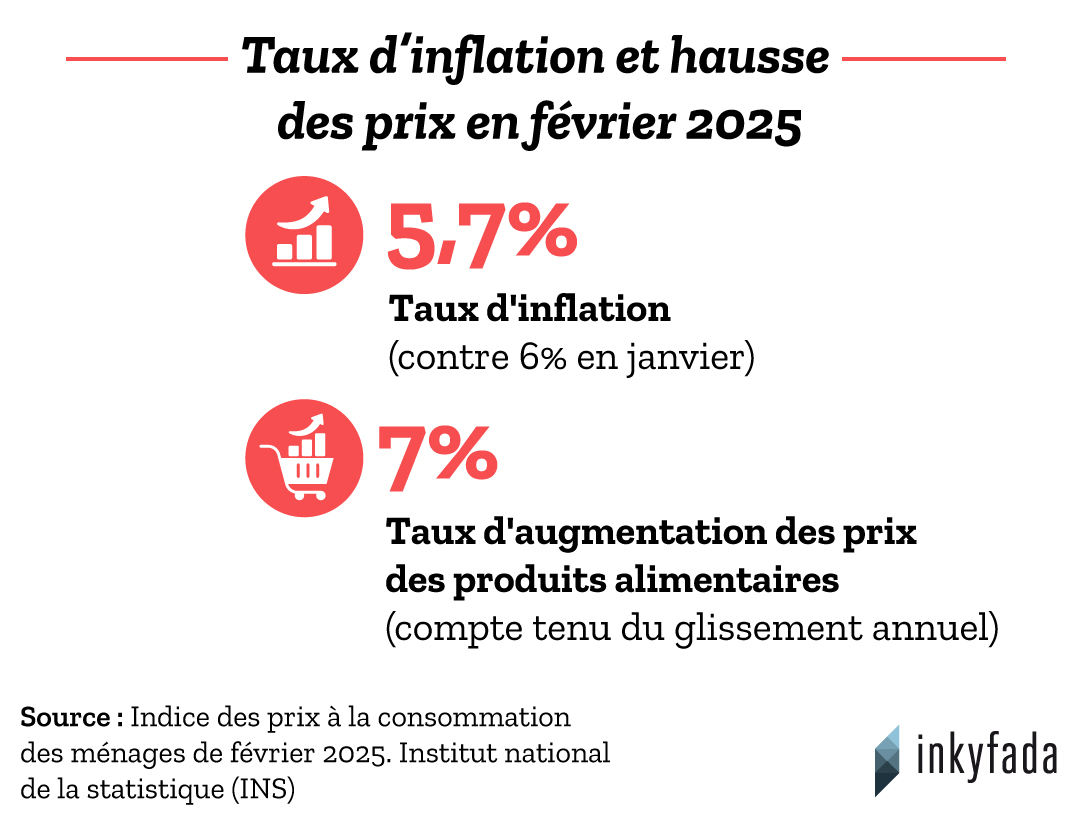

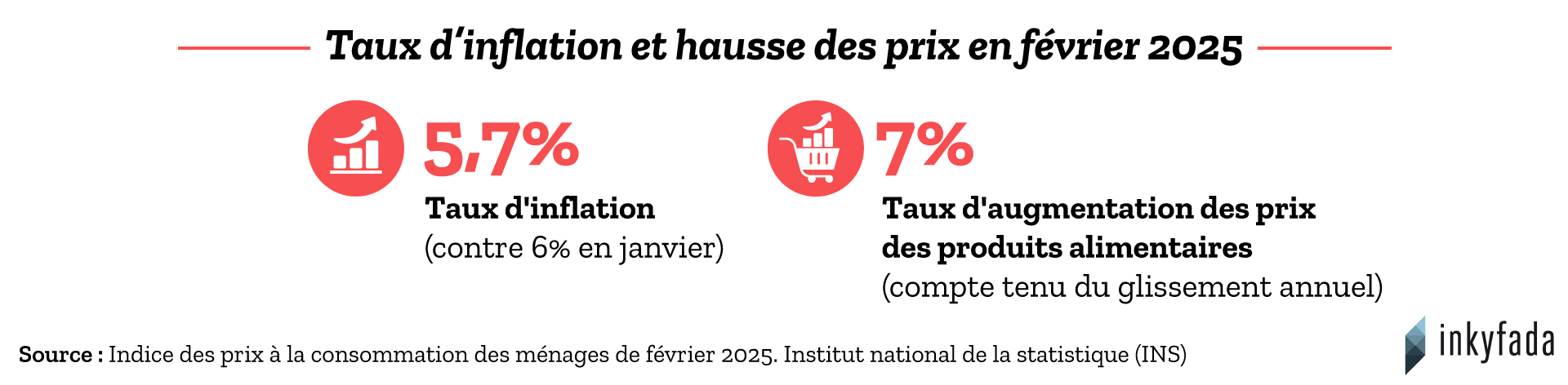

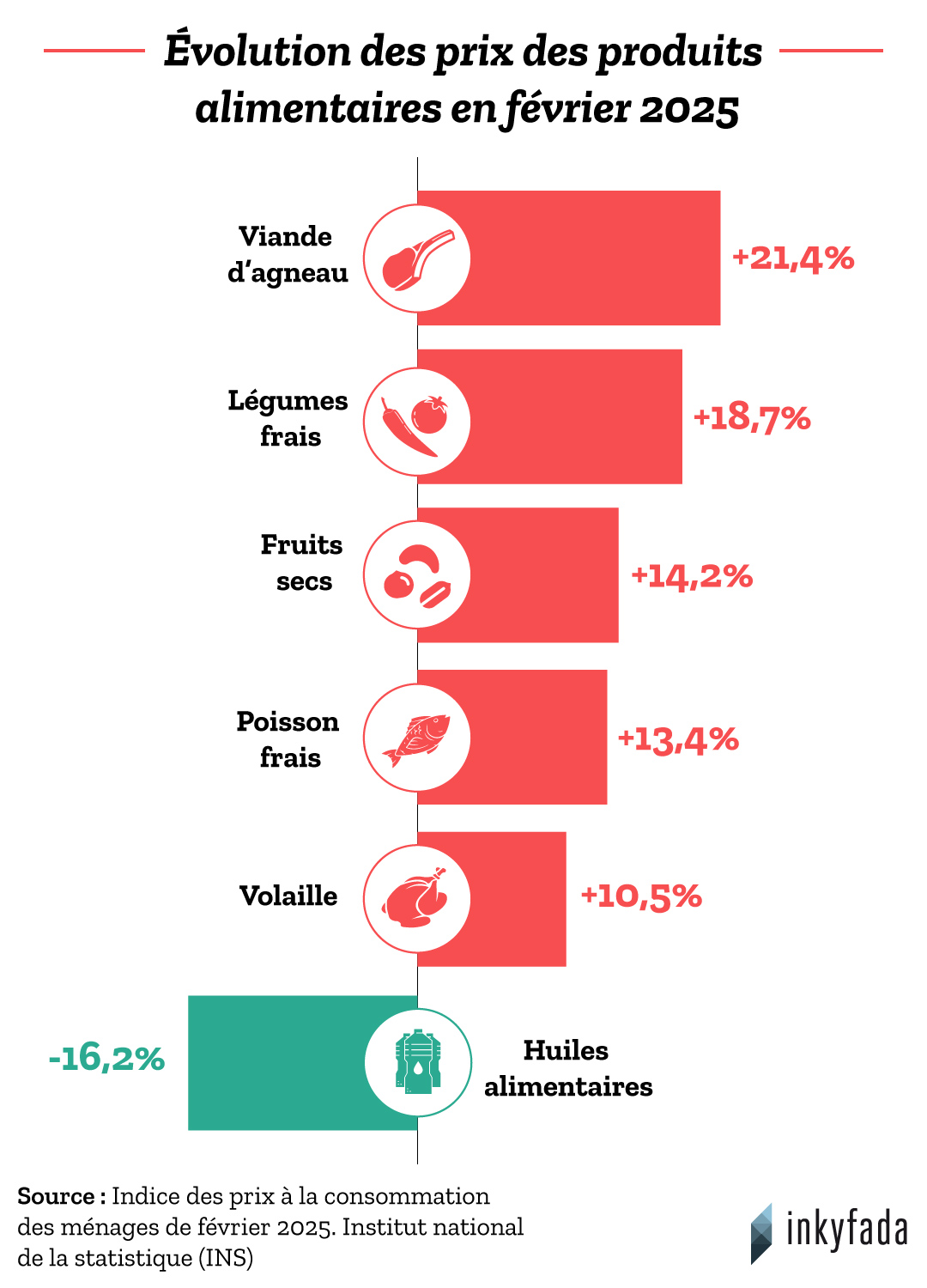

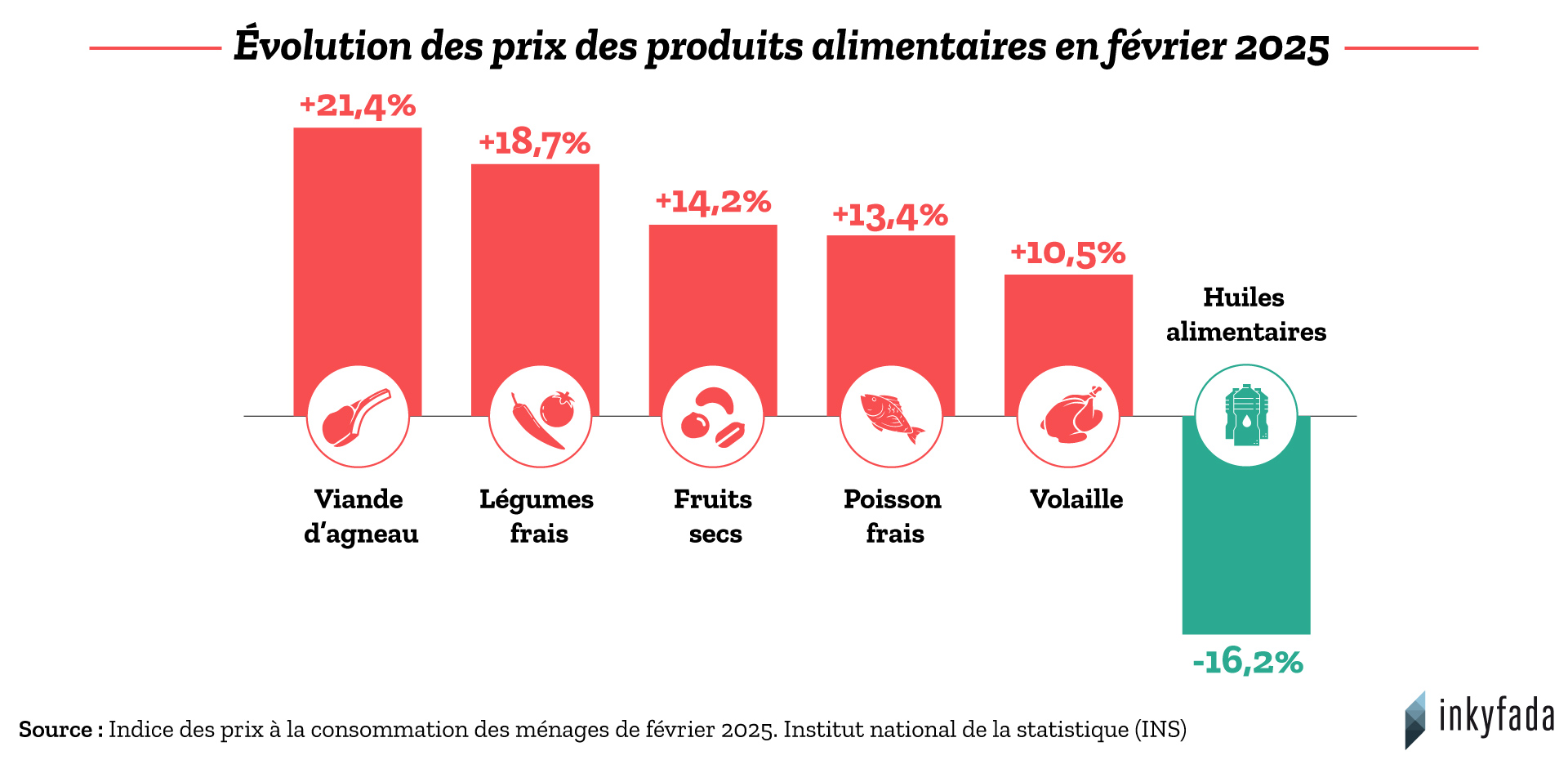

L'experte économique Janet Ben Abdallah considère que la baisse du taux d'inflation pour le quatrième mois consécutif, selon l'Institut national de la statistique, combinée à la hausse des prix à la consommation, constitue une “contradiction dans les indicateurs”. Elle précise : “Nous ne remettons pas en question le travail de l'Institut, mais il existe des objections à la méthodologie utilisée, qui pourrait ne pas refléter la réalité selon laquelle les citoyens vivent sous des pressions inflationnistes.”

“Les chiffres de l'Institut confirment la hausse des prix de tous les produits de base dans le panier du citoyen, allant des groupes alimentation, logement et éducation aux groupes médicaments et transport, alors que le taux d'inflation annoncé indique une baisse générale. Il faut décrypter cette contradiction”, déclare l’experte.

Les frontières... une fenêtre sur la vie

La situation économique difficile du pays oblige de nombreux·ses habitant·es à faibles revenus de Kasserine à dépendre du commerce de produits algériens. Hussein Abidi, 36 ans, marié et père de trois enfants, n'ayant pas d'emploi fixe, travaille toute l'année, soit dans l'agriculture, notamment la cueillette des olives, soit dans la construction, pour subvenir aux besoins de sa famille. Durant les périodes de consommation comme le Ramadan, les fêtes et la rentrée scolaire, il se tourne vers le commerce de certains produits importés d'Algérie.

inkyfada le rencontre dans l'une des rues principales de Kasserine, devant son étal où se côtoient une variété de produits algériens et tunisiens : produits d'entretien, café, biscuits, thé, mais aussi jouets pour enfants, lanternes et petits ustensiles ménagers.

Hussein avait l'habitude de se rendre à Tébessa, en Algérie, deux fois par mois, ou plus, pour acheter une quantité limitée de produits de consommation. Il raconte : “Un seul voyage coûte 1 000 dinars, pour acheter une quantité restreinte de matériel, afin de pouvoir les transporter sur le territoire tunisien et éviter qu'ils ne soient saisis par les douanes algériennes.”

Les commerçants algériens de matières premières comme Hussein se rendent du côté algérien soit individuellement, soit en groupe.

"Toutes les personnes que je rencontre au poste frontière sont originaires de Kasserine", raconte Hussein.

Les “commerçants au sac” acquièrent des quantités spécifiques de produits qu'ils peuvent transférer du côté tunisien sans risque de saisie. Selon Hussein, de nombreuses personnes recourent à l'emprunt pour financer leurs voyages vers le côté algérien, “mais les douaniers et les agents des postes frontières peuvent confisquer ces marchandises si leur valeur dépasse 500 dinars”.

C'est pourquoi le père de famille souhaite acheter ses marchandises à petit prix, en se limitant à des produits de petite taille et en évitant d'importer des produits subventionnés en Tunisie. “Heureusement, cela ne m’est pas arrivé”, précise-t-il.

Mais Hussein n'a pas pu faire de voyage depuis près de quatre mois faute d'argent. Cette fois, il s'est contenté d'acheter des produits auprès d'intermédiaires en Tunisie pour les revendre : "Nous nous débrouillons entre nous."

Alors que certain·es achètent ces produits individuellement ou par l'intermédiaire de revendeurs en Tunisie, créant ainsi une chaîne d'approvisionnement qui profite à un plus grand nombre, une autre méthode existe pour se procurer des produits algériens. Des passeurs originaires de villes algériennes comme Tébessa livrent ces produits à un point de la frontière convenu à l'avance, où la transaction s'effectue.

"Tout le monde vit de l'Algérie. Sans ces professions, Kasserine aurait connu une extrême pauvreté et le déplacement de sa population", explique Hussein.

Les produits algériens vendus à Kasserine ne se limitent pas aux produits alimentaires, mais comprennent également des produits de soins personnels et des cosmétiques.

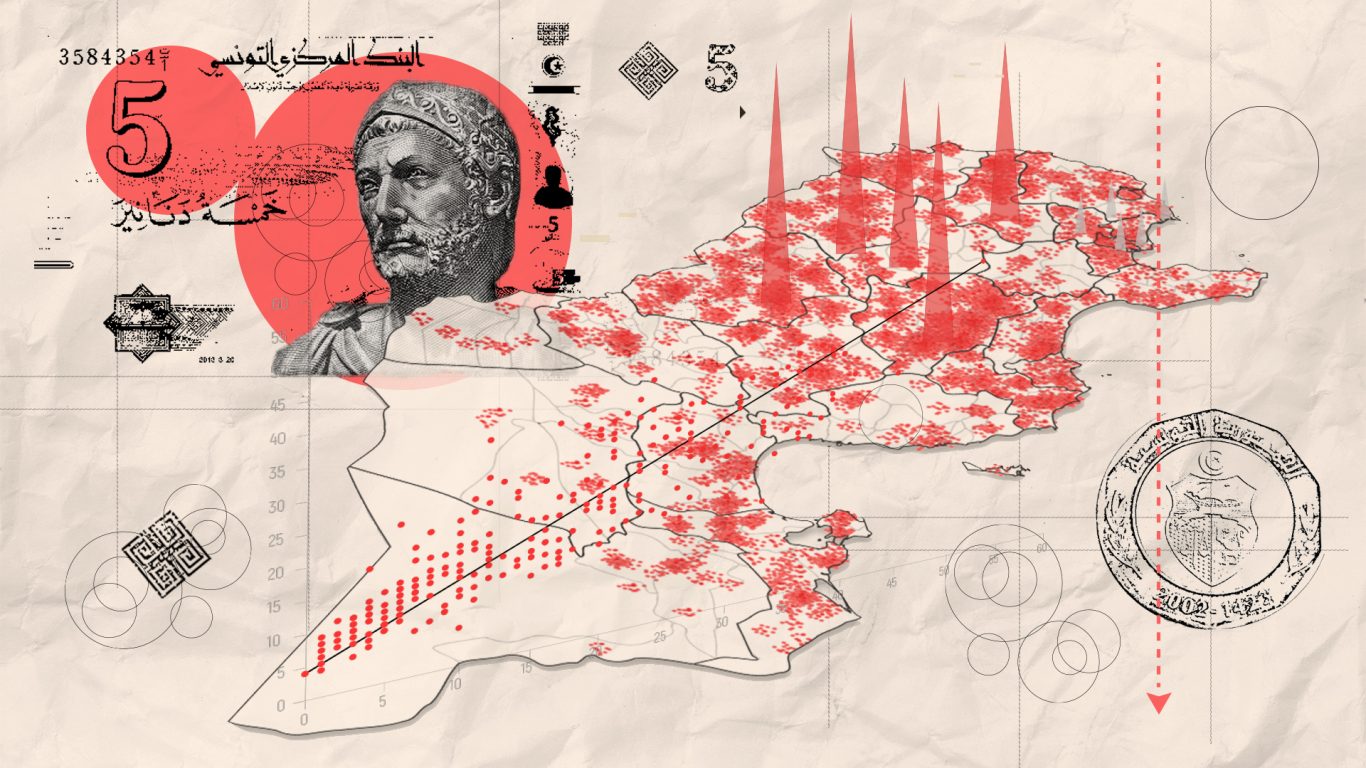

Le ministre de l'Économie et de la Planification a visité le gouvernorat de Kasserine le 26 février, où la Direction du développement régional a présenté les indicateurs de développement de la région pour 2024, selon Mosaïque FM. Kasserine se classe avant-dernier dans l'Indice de Développement Régional 2024*, avec un score de 0,37 point, juste devant le gouvernorat de Kairouan. Le taux de pauvreté dans la région atteint 33,6 %, tandis que le taux de chômage dépasse 22 %, contre 16 % à l'échelle nationale.

Sur le même sujet

Le développement des zones frontalières, l’une des revendications les plus importantes de la révolution de 2011, n’a connu que peu de progrès malgré la rhétorique des gouvernements successifs. Janet Ben Abdallah attribue la marginalisation de ces régions au fait qu' "un État qui adopte une politique d'austérité ne peut pas adopter une politique de développement régional".

Ben Abdallah ajoute : "En l’absence de l’État, et face aux conditions économiques et sociales imposées à la région, les citoyens sont contraints de rechercher des solutions individuelles, agissant comme des consommateurs devant satisfaire leurs besoins fondamentaux à des prix inférieurs."

Sur le même sujet

Mauvais traitements

Compte tenu des opportunités d’emploi limitées dans la région, Meriem* travaille dans le commerce depuis 2018, après avoir perdu son chemin et s’être épuisée à chercher un emploi stable.

Non loin du stand d'Hussein, inkyfada la retrouve en train de vendre une petite quantité de chaussettes, des baskets pour enfants et des foulards pour femmes, disposés sur un morceau de tissu sur le trottoir de la rue principale du centre-ville de Kasserine. Meriem, 30 ans, est mère de deux enfants et divorcée, vit avec sa mère, et touche une bourse pour les familles en difficulté.

Une fois par mois, la jeune maman loue une voiture avec son amie pour se rendre à Tébessa, en Algérie, pour faire quelques courses.

"Je fais cela malgré les mauvais traitements dont j’ai été témoin de la part de certains douaniers algériens", explique-t-elle.

Les "commerçants au sac" font face à des défis qui vont au-delà des difficultés économiques. Selon les témoignages recueillis, certain·es se plaignent d'insultes, de harcèlement ou de confiscation d'une partie de leurs marchandises aux postes frontaliers… des pratiques qui rendent leur quête de survie encore plus difficile.

Meriem explique que "les Tunisiens au poste frontière de Bouchebka subissent des mauvais traitements de la part des douaniers algériens, et sont contraints de subir des insultes et des cris, qui atteignent parfois le niveau du harcèlement", raconte-t-elle.

Du côté tunisien, le traitement semble meilleur : "Les douaniers tunisiens nous traitent bien et tiennent compte de notre situation sociale, d'autant plus que nous n'introduisons pas de substances interdites en Tunisie ou en grande quantité."

Les mauvais traitements ne se limitent pas au passage de la frontière, mais s’étendent également aux magasins et aux marchés algériens. Certains témoins rapportent des commentaires comme : "Les Tunisiens ne nous ont rien laissé", explique Hussein. Le père de famille se souvient d'un incident qu'il a vécu dans la ville de Tébessa, du côté algérien, lorsqu'il a voulu acheter du lait et que le vendeur lui a dit qu'il "vendait du lait aux Tunisiens à un prix différent de celui qu'il vendait aux Algériens".

"Le citoyen tunisien est "méprisé" en Algérie", déplore Hussein.

"Je n'ai jamais eu de problèmes de ce genre", déclare Hatem, dont l'expérience diffère. Il nie avoir été importuné, que ce soit aux postes frontaliers ou dans les villes. "Les douaniers algériens ou tunisiens vérifient les produits et appliquent les procédures légales. Tant que les quantités sont limitées et destinées à la consommation familiale, ils me laissent passer.”

Malgré les mauvais traitements subis par certain·es, beaucoup continuent leur activité faute d'alternatives.

"Si des projets et des usines existaient, nous ne serions pas dans cette situation", conclut Hussein, d’un ton désolé.

Sur le même sujet

La zone de libre-échange : un projet qui reste sur papier

Ali*, 30 ans, diplômé en textile, vit dans le quartier populaire et pauvre d'El-Nour, au centre de Kasserine. inkyfada l’a rencontré, alors qu’il vend des produits alimentaires aux côtés de Hussein et Mariem.

Il y a quatre ans, Ali travaillait dans plusieurs usines de couture et de textile qui opéraient autrefois à Kasserine avant leur fermeture, la dernière en date étant l'usine Benetton, fermée en janvier dernier.

Le jeune homme s'est retrouvé sans source de revenus pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses parents âgés, tout comme des centaines d'autres qui avaient trouvé du travail dans ces usines, dans une région où le taux de chômage des diplômés universitaires atteint 40 %.

Après avoir perdu son emploi, il a été contraint de se tourner vers le commerce de marchandises algériennes. Il a ensuite pris des arrangements avec des passeurs algériens pour livrer la marchandise à un point convenu à l'avance.

Ali plaisante : "Je protège ma carte d'identité plus que tout, par peur des contrôles... c'est le seul lien qui me rattache à l'État."

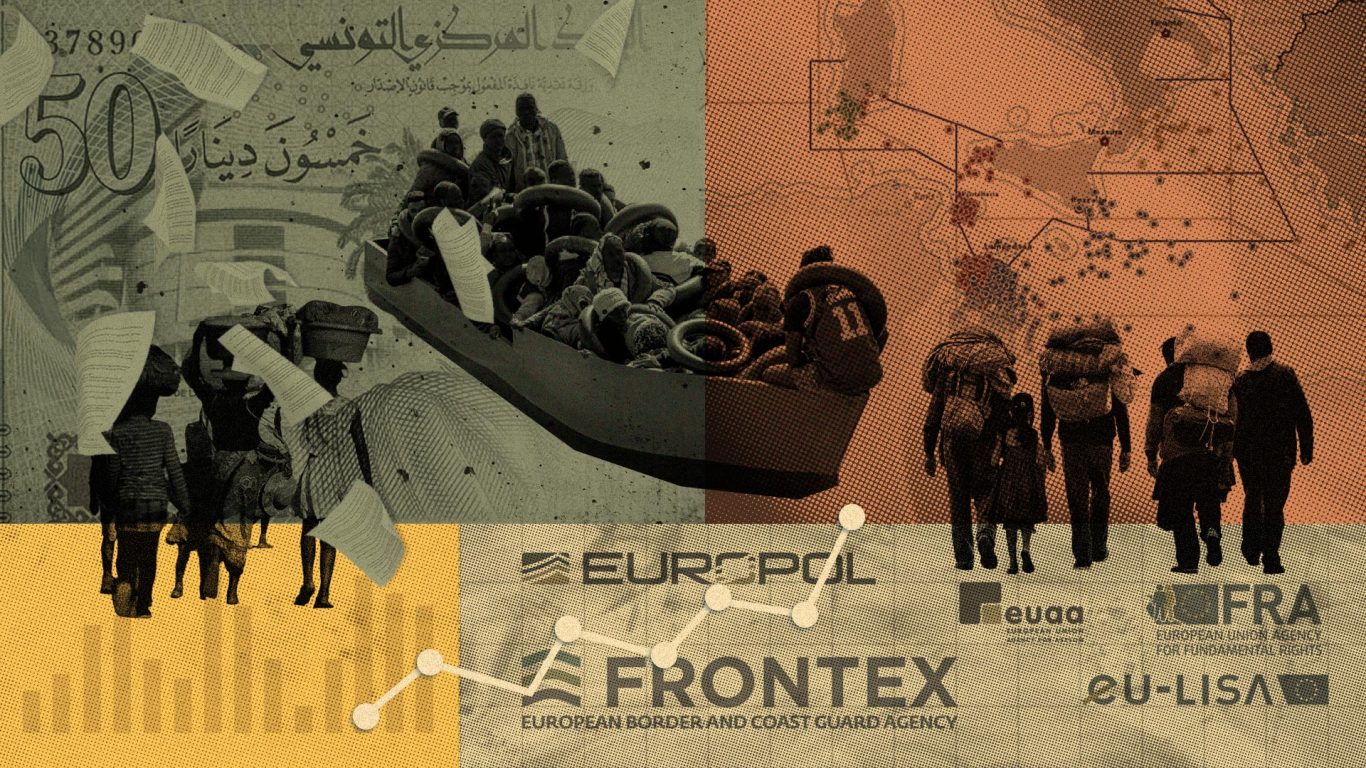

Il ajoute : "Les gouvernements successifs nous ont promis une zone de libre-échange. Si elle était réalisée, elle résoudrait le problème du chômage et éviterait l'exode des jeunes vers la capitale, les régions côtières, ou pire, vers la migration clandestine ou la drogue."

Le projet de zone de libre-échange à Tlilet, dans la région frontalière de Fériana, est prévu depuis 2015 sur un terrain de 150 hectares. Cependant, bien que l'étude ait été achevée en 2022, il attend toujours d'être concrétisé. Ali espère que sa mise en œuvre mettra fin aux difficultés et aux coûts élevés des déplacements, tout en restaurer la dignité des habitant·es.

Dans une publication Facebook accompagnée d'une vidéo, Mohamed Ben Rezik Chebbani, député des circonscriptions de Fériana et Majel Bel Abbès, a annoncé que le projet de zone de libre-échange à Tlilet fasaitt partie des quatre projets programmés entre la Tunisie et l'Algérie. Le Parlement a approuvé ces zones dans le cadre de la loi de finances 2024.

Jihen Ben Abdallah estime que "l'activation de la zone de libre-échange facilitera les échanges commerciaux dans un cadre légal protégeant l'économie tunisienne."

Cependant, les ressources de l'État, "limitées" selon elle, "sont allouées à des priorités comme les salaires, les subventions et le service de la dette. Il ne reste presque rien pour les projets de développement. Le problème est structurel et s'est aggravé après la révolution en raison de l'endettement extérieur et du poids des intérêts bancaires."

En octobre 2024, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que son pays "établira des zones de libre-échange avec le Niger, puis avec la Tunisie et la Libye pour lutter contre la spéculation", sur le modèle de la zone franche "réussie" avec la Mauritanie. Le Conseil des ministres algérien a approuvé la création de quatre zones de libre-échange pour "exporter des produits non alimentaires fabriqués localement". Cependant, le président n'a pas fixé de calendrier pour ces projets.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du sommet tripartite (Tunisie-Libye-Algérie) d'avril 2024, où les dirigeants ont convenu de "créer des équipes pour coordonner les efforts visant à sécuriser les frontières communes contre la migration irrégulière et le crime organisé."

Sur le même sujet

Si Ali estime que "l'Algérie a sauvé les Tunisiens vivant dans les provinces frontalières", l'éventualité d'un renforcement du contrôle aux frontières, dans le contexte de la crise migratoire et du phénomène de contrebande, inquiète son collègue Hussein. Il dresse un tableau sombre de ce que pourrait devenir la situation : "Si la frontière est renforcée et que l'on empêche les marchandises d'entrer en provenance d'Algérie, les habitants de Kasserine mourront de faim, la paix sociale sera menacée, les gens émigreront et il ne restera plus personne."