L’entreprise privée TLScontact Tunisie, dont les bureaux sont dans la capitale et membre du groupe Teleperformance - une multinationale de télécommunication -collecte les demandes de visas de plusieurs pays, comme la France, la Belgique, l’Allemagne et plusieurs autres encore. L’agence gère les rendez-vous, récupère les dossiers, prend les empreintes, puis encaisse, en espèces, les demandeur·ses pour les frais de service et de visa.

Pendant ses deux années à TLScontact, Wael passe par tous les services. “Au début j'étais agent polyvalent, j'ai commencé en bas de l'échelle”, se rappelle Wael. Au guichet de l’accueil, il collecte à la chaîne les dossiers de demandes de visas. Au service de documentation, il prend les empreintes des demandeur·ses. Dans le ‘back office’, il redistribue les passeports aux client·es pressé·es d’y voir - ou non - le tampon d’un visa.

À force de traiter les dossiers, Wael commence à comprendre les mécanismes de décision du consulat français.

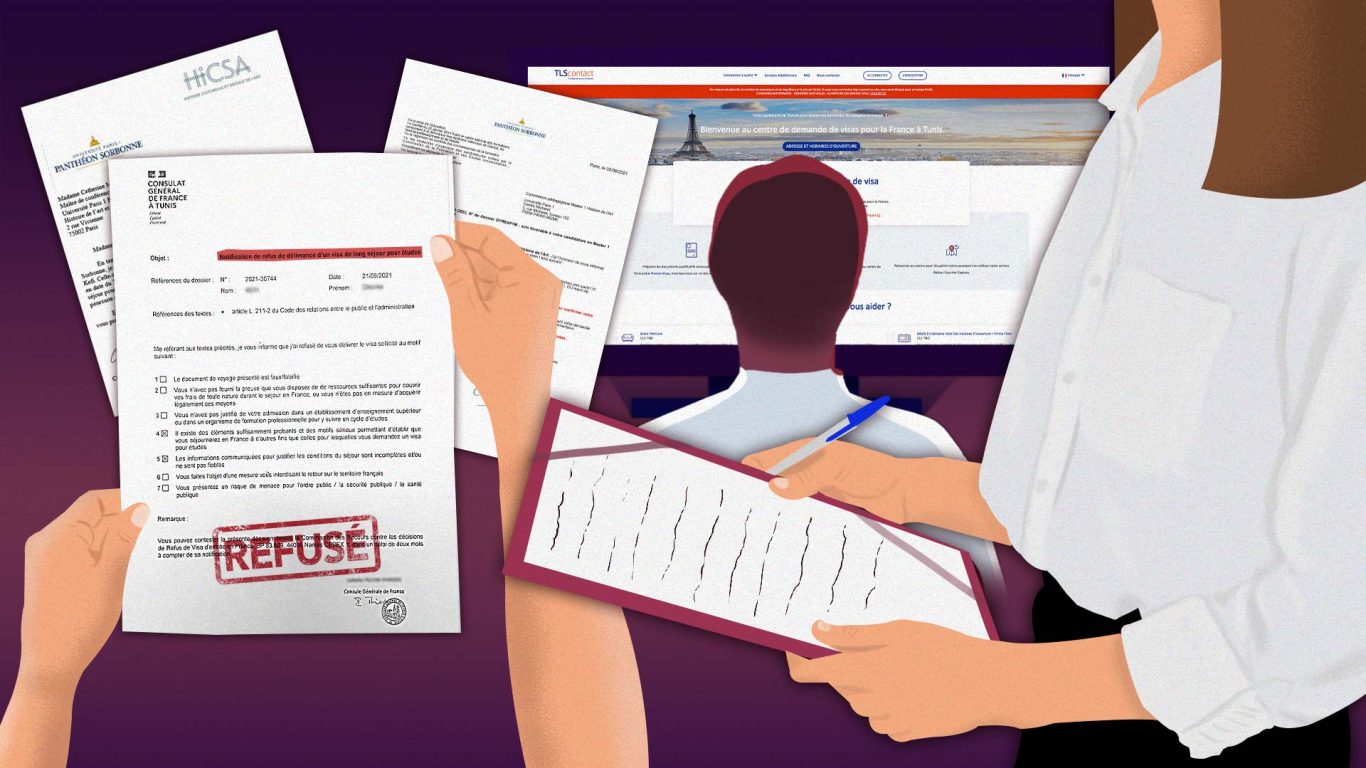

“J'ai conseillé tellement de gens de ne pas demander le visa. C'est inutile. Certaines personnes ne te croient pas. Et après, elles sont refusées. [...] Je le fais par humanité parce que c'est cher pour les Tunisiens,” soupire Wael.

Il se souvient de la nervosité des demandeur·ses face à son guichet, lorsqu’il passe machinalement la feuille d’instruction du consulat sous la vitre en plexiglas. Wael sait que la plupart des client·es ne se plaindront pas du système en place, des démarches coûteuses et interminables, de peur que cela influence leur dossier.

Pourtant, le rôle de Wael à TLScontact est purement administratif : l’entreprise privée n’a aucun pouvoir de décision sur le choix des représentations consulaires. En Tunisie, les prestataires de service comme TLScontact, VFSGlobal, ou encore BLS et Almaviva appliquent les décisions politiques des États étrangers et forment un obstacle de plus pour les demandeur·ses, renforçant les frontières extérieures au cœur même du pays.

TLS ou la mise à distance

À TLScontact, Dalia* pouvait traiter plus d’une centaine de demandes par jour. Conseillère de 2012 à 2016, elle se souvient de son impuissance face aux dossiers de certain·es client·es. “Je me rappelle d’un homme qui pleurait devant la caisse. Sa femme était en France et il avait vendu son salon pour payer les frais de visa. Il n'a jamais été accepté,” raconte Dalia en jouant nerveusement avec ses doigts.

Comme Wael, Dalia a accumulé une certaine expérience : “à force de traiter les dossiers, je peux vous dire qui sera refusé ou pas”.

Selon l’ancienne employée, certains profils sont particulièrement défavorisés. Par exemple, les femmes veuves et à la retraite avec des enfants adultes installés en France. “Si le mari est vivant, ça passe. Mais une veuve âgée risque d'être refusée, même avec un dossier de prise en charge de son fils installé en France, tout simplement parce que personne ne la retient ici [en Tunisie]”, analyse Dalia.

Elle raconte avoir regardé de nombreuses fois son épaule, pour s’assurer que sa responsable ne la surveillait pas, avant de suggérer des modifications aux dossiers de ses client·es. Selon ses consignes, Dalia était seulement autorisée à pointer du doigt la liste des documents émise par le consulat, sans donner de détails sur les éléments manquants.

“Si un demandeur vous apporte un sachet vide et vous demande de le remettre au dossier, vous le remettez. Vous acceptez le dossier tel qui est”, explique Dalia, “et on n’a pas le droit d'insister ou de lui conseiller d'apporter d’autres documents. Mais par compassion, on informe parfois la personne.”

Quand elle en avait l’occasion, Dalia essayait ainsi d’aider les demandeur·ses, en insistant sur l’importance de certains éléments du dossier. Le montant d’argent à apporter pour le séjour par exemple, est déterminant : “rapporter un grand montant peut être un motif de refus, parce que si vous apportez beaucoup d'argent et que vous n’avez pas eu de visa auparavant, c'est une raison de douter si vous rentrerez en Tunisie”, résume-t-elle. À l’inverse, “si vous n'amenez pas assez d'argent, c'est que vous n'avez pas [les moyens] pour aller en France.” Mais la plupart du temps, Dalia doit accepter la somme apportée sans commentaire.

Malgré le fait que TLScontact est censé être un simple intermédiaire, le dépôt des demandes de visas n’est pas un événement neutre pour Federica Infantino, chercheuse sur les pratiques de contrôle des migrations et des frontières au Migration Policy Center à Florence. “C’est un processus politique, dans lequel les gouvernants et le gouvernés interagissent. C'est un moment où les gouvernés peuvent négocier leurs positions, peuvent expliquer leur cas, peuvent entrer en contact avec l'Etat.” Ici, les courtes interactions se limitent aux employé·es de TLScontact, qui ont l’instruction directe de ne pas conseiller.

"C'est vraiment un problème lié au fait qu'il y ait un intermédiaire”, estime la chercheuse.

Si le refus paraît injustifié, peu de personnes osent se plaindre : “ils ont peur d’avoir d’autres refus s'ils parlent,” commente Dalia.

Rediriger la responsabilité

Cette mise à distance permet également aux autorités d’en quelque sorte se dédouaner de leurs responsabilités selon Federica Infantino. “Le fait d'utiliser un prestataire externe, d'externaliser et donc de remettre à une autre organisation toute la procédure de demande, ça permet aux États (...) de rediriger la responsabilité et d'éviter de porter le chapeau si les choses se passent mal” , alors même que TLS n’a aucun droit de décision sur l’octroi des visas. “Ces compagnies ne prennent pas de décisions, et elles ne veulent pas en prendre”, rappelle la chercheuse.

“Au moment où les gouvernés ne rencontrent plus les gouvernants, ils sont privés de leur pouvoir de contestation, de négocier leur positions”.

Cela est particulièrement difficile à vivre pour les demandeur·ses, alors que les taux de refus de visa ne cessent d’augmenter et que les témoignages autour de la difficulté de la procédure se multiplient. En l’espace de dix ans, le taux de refus a ainsi été multiplié par deux. En 2022, malgré un plus faible nombre de demande qu’en période pré-Covid, les taux de refus n’ont jamais été aussi hauts. En ayant recours à un prestataire de service, les États se “défont de [leur] responsabilité liée à la mise en œuvre des politiques publiques”, dénonce Federica Infantino.

Source : statistics.schengenvisainfo.com

La France propose de contester le refus dans une lettre destinée à la Commission de Recours de Nantes. D’après les statistiques disponibles, cette commission ne répondrait qu’à 45% des demandes et rejetterait 98,6% des recours. Les demandeur·ses n’ont plus d’accès direct à la représentation étrangère et le dépôt du dossier devient leur entière responsabilité.

ㅤ

Sur le même sujet

La mise en place de l’externalisation

Le visa n’a pas toujours existé. Il s’impose graduellement au cours du XXe siècle, alors que les déplacements entre pays et les contrôles aux frontières se multiplient. Le visa Schengen se met en place dans les années 90 et autorise le déplacement libre dans chacun des pays membres de l’ espace Schengen. Les consulats et ambassades sont donc rendus responsables de la collecte des demandes de visas.

“Les consulats ont souvent été critiqués sur la manière dont ils traitent les demandeurs qui sont dans des files en dehors du consulat, parce qu'ils sont trop lents, qu'il faut attendre longtemps pour avoir une réponse…” retrace Federica Infantino.

Progressivement, plusieurs États concluent des contrats avec des prestataires de services : la France décide d’externaliser ses services de visas au début des années 2000 en Chine avec TLScontact. L’entreprise entre alors en compétition avec VFSGlobal, première compagnie spécialisée dans la gestion de visas.

“C'est un phénomène global, celui de l'externalisation des visas, qui va bien au-delà de l'Union européenne. Il s'agit de très peu de compagnies qui ont un business très large. Ce sont des leaders mondiaux, TLScontact et VFSglobal", analyse la chercheuse.

Aujourd’hui, ce système d’externalisation est la norme pour la majorité des pays européens. “Entre ces compagnies et l'État, c’est une relation qui se base sur des contrats,” résume Federica Infantino. Les États espèrent réduire le rôle des consulats pour “faire des économies et réduire le personnel, puisqu’on demande toujours à l'État de diminuer les dépenses publiques”.

Un pari réussi selon les autorités : un rapport de la Cour des comptes française datant de 2017 se targue ainsi d’avoir développé “un nouveau mode de relation entre le service public consulaire et des sociétés privées et dans le cadre d’un modèle économique à moindre coût pour l’État”.

Un manque de cadre légal

L’externalisation du visa Schengen démarre sans cadre légal adapté. Les frais de service des entreprises augmentent arbitrairement le coût du visa, qui est alors “fixé à un certain montant par un règlement européen,” continue Federica Infantino. “Les États membres ont dû négocier avec la Commission européenne pour avoir une base légale pour avoir recours à des prestataires de services extérieurs.”

En 2009, le code des visas est instauré et réglemente le recours aux prestataires de services. Les coûts additionnels des entreprises privées deviennent partie intégrante du visa Schengen. Les demandeur·ses financent l’externalisation, puisque “les gouvernements ne payent pas directement la compagnie privée", rappelle Federica Infantino. Malgré les exemptions de paiements et les réductions prévus dans l’article 16*, le paiement de l’agence intermédiaire reste obligatoire pour la majorité des demandeur·ses.

“Ce n'est pas l'État français qui gagne sur l'externalisation, c'est la compagnie qui gagne sur tout ça”, ajoute l’experte.

Pour un visa Schengen de moins de 90 jours vers la France, 80 euros (269 dinars) de frais de visa reviennent au consulat et au traitement de la demande, et 33.50 euros (112 dinars) reviennent à TLScontact.

Les frais de service TLS changent selon le pays de destination (pour la Belgique, les frais de service dans le même bureau TLScontact à Tunis coûtent 23 euros, pour l’Allemagne, 25 euros).

Contacté par inkyfada, les consulats de Belgique et d’Allemagne à Tunis ont confirmé que ces différents prix sont le résultat de procédures d'appel d'offres indépendantes pour les différents États membres de l’espace Schengen et des offres respectives

au cours de ces procédures.

Le code des visas donne initialement le droit aux demandeur·ses de contourner le prestataire de service et de s’adresser directement au consulat pour déposer leur demande. “En théorie”, précise Federica Infantino, “mais en pratique, c’est impossible”. Outre les délais très longs pour obtenir un rendez-vous au consulat, le code des visas a été récemment modifié, en 2020. L’accès au consulat est désormais optionnel. Sans cet accès, les demandeur·ses sont contraint·es de passer par le prestataire et donc de payer les frais de service, tout en étant privé d’interaction avec l’État.

Article 17 paragraphe 5 du Code des Visas en 2009 : “L’État ou les États membres concernés

maintiennent la possibilité, pour tous les demandeurs, d’introduire directement leur demande auprès de leurs consulats.”

En 2020 : “L'État membre concerné

peut maintenir la possibilité, pour tous les demandeurs, d'introduire leur demande directement auprès de ses consulats ou auprès du consulat d'un État membre avec lequel il a un accord de représentation, conformément à l'article 8.”

“Souvent, l'action de ces agences privées est décrite comme neutre, sans impact sur la mise en œuvre de la politique. Le discours de politique présente l'externalisation comme si c'était une boîte à lettres. Au lieu d'aller au consulat, les gens vont à cette agence privée, et voilà. Ça ne change rien. Alors que ce n'est pas tout à fait vrai", souligne Federica Infantino.

Augmenter les profits

Dès leur inscription sur le site de TLS, les demandeur·ses de visas deviennent les cibles des produits de l’agence. Pour 111 dinars en plus des frais de dépôt de dossier, TLS propose le service Premium : l’accès à un salon et moins de temps d’attente. “Vous attendrez quand même !” rit Dalia, “mais il y un petit café, et des fauteuils au lieu des chaises.”

“La compagnie privée, par définition, est une organisation à but lucratif. Sa mission, son objectif n'est pas de prendre de décisions sur les visas mais c'est d'augmenter les profits”, confirme Federica Infantino.

Le service Premium, pourtant optionnel, n’est pas toujours présenté comme tel. Dalia affirme que de son temps à TLS, les employé·es étaient incité·es à pousser le service Premium auprès des demandeur·ses. Une faute sur le formulaire ? Un léger retard au rendez-vous ? “Passez au service Premium”, répète Dalia.

Pour les photos qui accompagnent le formulaire de demande de visa, même stratagème. “On refuse le maximum de photos pour pouvoir vendre les photos en interne", raconte l’ex-employée. À la clé, les conseiller·ères reçoivent des primes de vente pour arrondir leurs fins de mois. Jusqu’en 2018 au moins, le salaire de base est d’environ 650 dinars par mois. Le tout dans des conditions de travail infernales.

“C’était les trois pires années de ma vie", confie Dalia, “c’était le cauchemar. Il y a des jours où j’étais en pleurant à demander de me laisser partir à 17 heures pour récupérer ma fille à la garderie. Et le refus à chaque fois.”

Contacté par inkyfada, TLScontact a confirmé octroyer des primes aux salarié·es de l’entreprise “déterminées en fonction de la qualité de service délivrée et la satisfaction des demandeurs durant leur passage dans le centre.”

“Un tout petit peu d’esclavagisme”

Le consulat français autorise un certain nombre de rendez-vous à TLS par jour. Une fois le dernier ou la dernière client·e est parti·e, les employé·es TLS se remettent au travail dans la ‘back room’. Quel que soit le nombre de dossiers déposés ce jour-là, ils doivent être classés et transférés au consulat le jour-même ou le prochain jour ouvré. “Le contrat indique que tu travailles quarante heures par semaine, mais réellement, on en fait beaucoup plus. Sur le mois, il y avait des centaines d'heures supplémentaires non payées,” raconte Dalia.

Wael trouve son expérience à TLS plus nuancée : “Il y avait des tickets resto. Il y avait une bonne assurance,” sourit-il, “mais il y avait un tout petit peu d'esclavagisme en vrai.” Malgré une expérience qu'il décrit comme globalement “positive”, il ne supporte plus la charge de travail et décide de partir en 2017. “Quand il y a 20 bureaux qui travaillent et 100 personnes qui attendent, tu vois, il y a un rythme, tu dois tout faire vite fait,” avoue Wael.

En 2016, la quantité de travail devient insurmontable pour Dalia. Avec d’autres collègues, elle décide de revendiquer les droits des employé·es et de se syndiquer : “soit on améliore la situation soit on sera viré”, proclamait Dalia. C’est un succès immédiat dans les bureaux de TLScontact : même Wael devient signataire du mouvement. Malheureusement, les prédictions de Dalia étaient justes et TLS licencie les fondateur·ices du mouvement, qui est dissous.

Contacté par inkyfada au sujet des conditions de travail, TLScontact affirme ne pas avoir reçu de plaintes et respecter le code du travail. “Nos équipes sont heureuses de travailler chez nous”, ajoute le service communication de l’entreprise.

La digitalisation du visa ?

“Une autre chose à laquelle il faut faire attention pour l'avenir, c'est la digitalisation des demandes de visas,” prévient Federica Infantino. D’après un communiqué de juin 2023, les membres de l’espace Schengen se rapprochent d’un futur numérique où la seule interface des demandeur·ses sera leur écran d’ordinateur. L’idée de numériser entièrement les procédures de visa auraient pour but d’améliorer l’efficacité des démarches et “la sécurité de l’espace Schengen.”

Mais pour la chercheuse, ces méthodes ne feront qu’accroître la distanciation entre citoyen·ne et État étranger : “On peut faire la comparaison avec la digitalisation des politiques publiques. L'interface est l'ordinateur avec lequel on ne peut pas discuter, on ne peut pas parler, avec lequel on n'a aucune possibilité d'interaction réelle. On devient plus des objets que des sujets des politiques”, s’alarme Federica Infantino. Une distance supplémentaire pour les demandeur·ses.