Carte postale représentant la salle où se réunissait Sadok Bey, non datée

Dans la matinée du jeudi 12 mai 1881, le consul général de France en Tunisie, Théodore Roustan, prévient le bey de l’arrivée de l’armée française au Bardo. Elle serait venue trouver un arrangement avec le souverain quant à certains troubles sur la frontière algérienne. L’Algérie étant une colonie française (depuis 1830), les autorités françaises se plaignent des attaques qui seraient commises par la tribu Khemir du côté tunisien.

Vers 16h, par un temps froid et pluvieux, une cavalerie conséquente encercle le palais. Selon un document d’archives*, le bey monte sur la terrasse avec ses conseillers, tenant à la main “une longue vue” qui l’aide à voir le mouvement des troupes, “de temps en temps on le voyait essuyer des larmes”. L’émotion est également grande dans le harem du bey.

Carte postale montrant la façade de Ksar Saïd, non datée

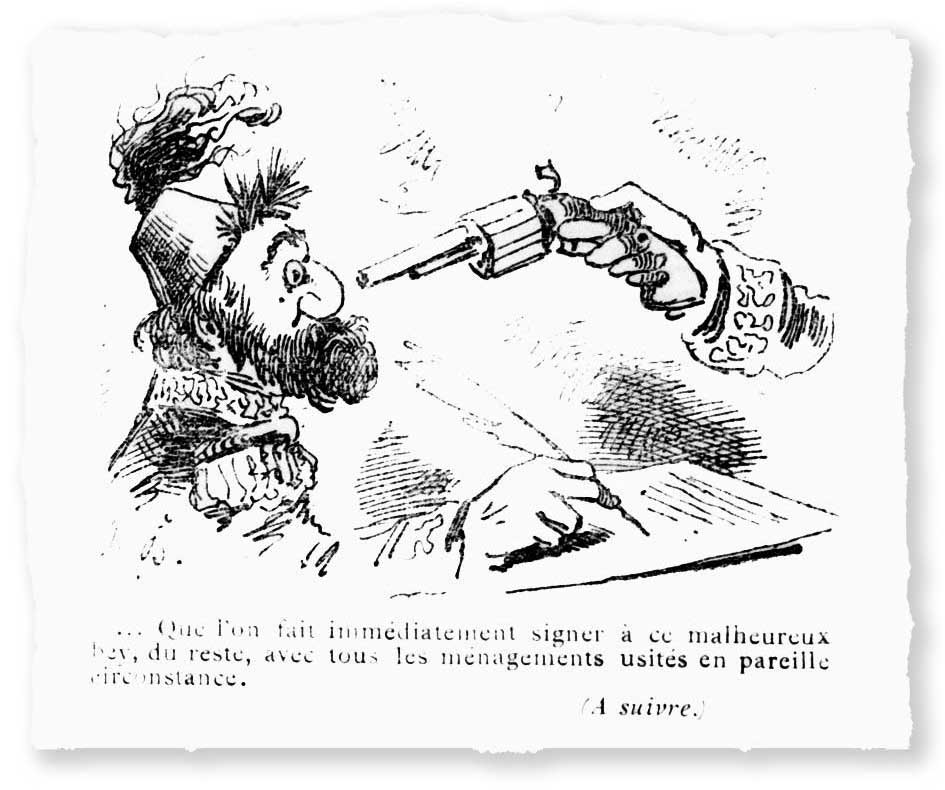

Le général Bréart qui commande les troupes, ne tarde pas à entrer dans le palais désormais cerné par des cavaliers français. Il est muni d’un appareil téléphonique pour correspondre avec ses troupes campées à la Manouba et du texte d’un traité en double exemplaire. Le traité est lu au bey. Elias Mussali, son interprète, assure la traduction. Le traité dépouille entre autres le bey de la gestion des affaires étrangères et de la défense.

Le général accorde ensuite quatre heures au bey pour accepter de signer le traité, sans quoi son armée allait occuper le Bardo et marcher sur Tunis. Le bey demande un délai de réflexion et le général lui accorde deux heures supplémentaires. Ce dernier refuse cependant d’ajourner la décision au lendemain avant de se retirer dans une salle du rez-de-chaussée.

Ce siège inattendu de l’armée française est en réalité le fruit d’un long processus dans lequel les facteurs internes et externes à la Régence de Tunis entrent en jeu.

“Prenez Tunis si vous voulez”

En 1881, la Régence de Tunis, province ottomane depuis 1574, est très affaiblie. Les rapports avec l’empire ottoman sont au plus bas. La politique menée depuis la première moitié du 19e visant à autonomiser la Tunisie de la tutelle ottomane, participe plutôt à la fragilisation de la province. Vers les années 1870, l’État est endetté auprès des banques européennes. La population est appauvrie par les taxes trop élevées, la répression sanglante qui a suivi la révolte de 1864*, la sécheresse, les épidémies et les invasions de sauterelles.

Les États européens, dont les ressortissants ont le droit de posséder des terres en Tunisie depuis l’instauration du pacte fondamental de 1857, guettent l’évolution politique et économique de la Régence de Tunis. La France voit d’un bon œil la dégradation des rapports entre la province tunisienne et l’empire ottoman, une dégradation qu’elle nourrit volontairement.

Depuis 1869, la France, la Grande-Bretagne et l’Italie forment une commission internationale contrôlant les finances tunisiennes. Le but est surtout de protéger les intérêts de leurs ressortissants, créanciers du bey. De plus, les consuls européens exercent une pression constante sur Sadok Bey afin d’obtenir des concessions pour les entreprises de leurs ressortissants. Les puissances européennes cherchent en effet des champs d’investissement au surplus de capitaux de leurs marchés nationaux.

“Arrivée à un certain niveau de développement, l'économie capitaliste se sent à l’étroit dans les limites de l’Europe occidentale.”

Ali Mahjoubi, Hemchi Karoui, Quand le soleil s’est levé à l’ouest. Tunisie 1881 - Impérialisme et résistance, Cérès, 1983, p.28.

Une véritable colonisation économique est déjà bien en place avant même le début du protectorat. Cependant, au sein de cet écosystème impérialiste, la rivalité entre puissances se fait sentir, en particulier entre la France et l’Italie.

Lors du congrès de Berlin de 1878, la Grande-Bretagne et l’Allemagne encouragent la France à se saisir de la Tunisie. La Grande-Bretagne désire éviter la mainmise de l’Italie sur le centre de la Méditerranée. Elle craint en effet qu’en possédant un détroit entre la Sicile et la Tunisie, l’Italie empêche l’accès vers le canal de Suez.

L’Allemagne, quant à elle, voit dans le contrôle de la Tunisie, une compensation pour la France après la perte de l’Alsace et de la Lorraine. Le chancelier Bismarck aurait ainsi déclaré lors de ce congrès que “la poire tunisienne est mûre et qu’il est temps pour vous de la cueillir".

Le ministre des Affaires étrangères anglais aurait, lui, déclaré à son homologue français : “Prenez Tunis, si vous voulez, l’Angleterre ne s'y opposera pas” ou encore : “vous ne pouvez pas laisser Carthage aux mains des Barbares.”

“Des ennemis invisibles et introuvables”

Les années qui précèdent le début du protectorat sont donc marquées par l’expansion économique européenne en Tunisie. La guerre d’influence que mènent le consul italien Maccio et son homologue français Roustan auprès du bey et de ses ministres afin d’avoir plus de concessions, est intense. Le fait que des sociétés italiennes accumulent les capitaux en Tunisie attise les craintes françaises.

Ainsi, lorsque la Société marseillaise de crédit fait face à des complications lors de l’achat d’un terrain à Enfidha, appartenant au premier ministre déchu Kheireddine Pacha, le consul Roustan y voit un affront de la part du bey et une menace pour les intérêts financiers de la Métropole. Afin d’asseoir leur pouvoir sur la Régence, les autorités françaises ont recours à un prétexte sécuritaire : la présence de la tribu Khemir au niveau de la frontière tuniso-algérienne. C’est ce prétexte qui permet ensuite à l’armée française de traverser la frontière algérienne et d’occuper les terres tunisiennes.

Dès le début de l’année 1881, les journaux français pro-gouvernementaux accusent Sadok Bey de ne pas protéger les intérêts français et préparent l'opinion publique à une attaque militaire. Afin de légitimer l’intervention militaire, ils présentent les Khemir comme de dangereux "brigands”, “voleurs”, “sauvages”, et “fanatiques”

Malgré des désaccords entre différents ministres, l’expédition militaire est lancée. Elle débute au nord-ouest de la Tunisie puis continue depuis Bizerte. L’opération n’est pas bien reçue par les forces politiques d’opposition dont certaines préféreraient un repliement de l’armée française après la défaite de 1870 face à la Prusse. Elles dénoncent ainsi une volonté de “sacrifier la sécurité de la France” ( La comédie politique, 5 juin 1881).

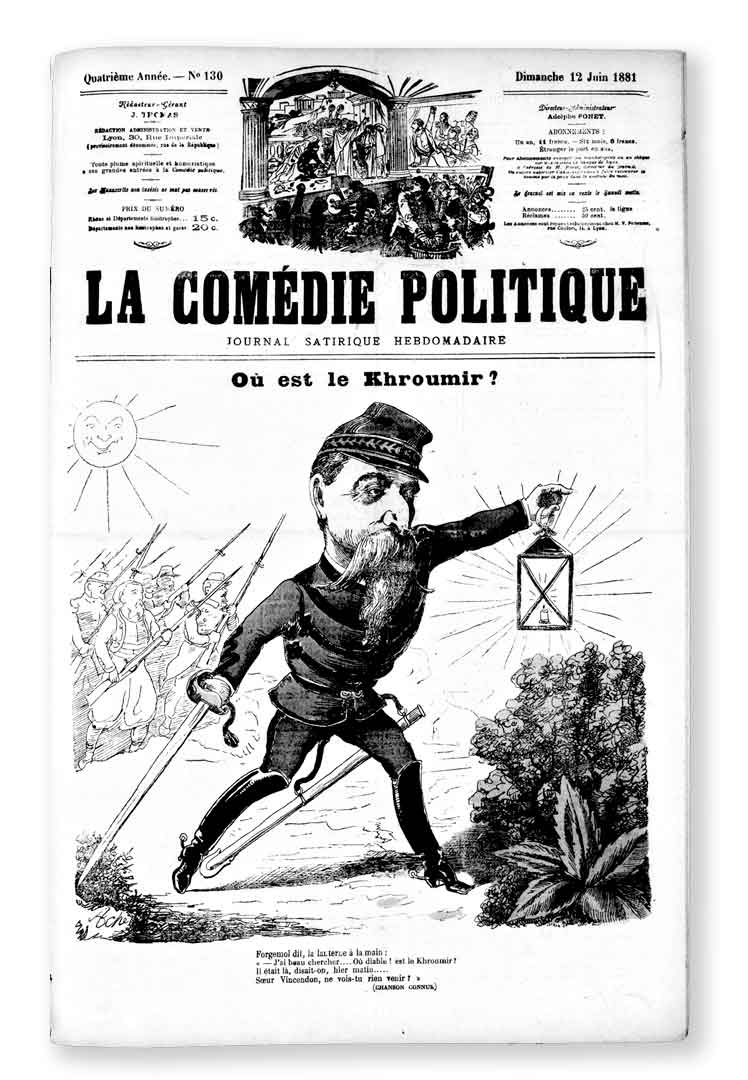

Les journaux d’opposition critiquent le recours au prétexte des tribus Khemir qu’ils considèrent comme une mascarade. Selon le journal satirique bonapartiste La Comédie politique, les Khemir seraient ces “ennemis invisibles et introuvables” (5 juin 1881). En effet, selon plusieurs sources, les “troubles” au niveau de la frontière tuniso-algérienne ne sont pas récents et il paraît suspect que la France lance une expédition militaire d’envergure face à une situation courante et qui dure depuis plusieurs années.

Une du 12 juin 1881

“Les kroumirs n’ont jamais existé. On n’est point allés en Tunisie pour châtier les kroumirs [...] Si on est allés en Tunisie, c’est pour y faire un coup financier”

La Comédie politique, 22 mai 1881

Le même journal insiste ainsi sur le caractère opportuniste de l’opération française et dénonce un usage de l'argent du contribuable au profit d’intérêts privés :

“Le traité donne implicitement raison à la société marseillaise [...] dans l’affaire de l’Enfida” ; “Les ministres ont envoyé là-bas nos soldats [...] pour favoriser des entreprises industrielles aux bénéfices desquelles ils sont associés dans une large mesure.”

“L’affaire de Tunis est un vol qualifié” déclare quant à lui le journal de gauche L'Intransigeant (27 septembre 1881)

Une du 5 juin 1881 comparant Jules Ferry à un Robert Macaire, personnage fictif, symbole de l’affairiste sans scrupule

Une offensive orchestrée

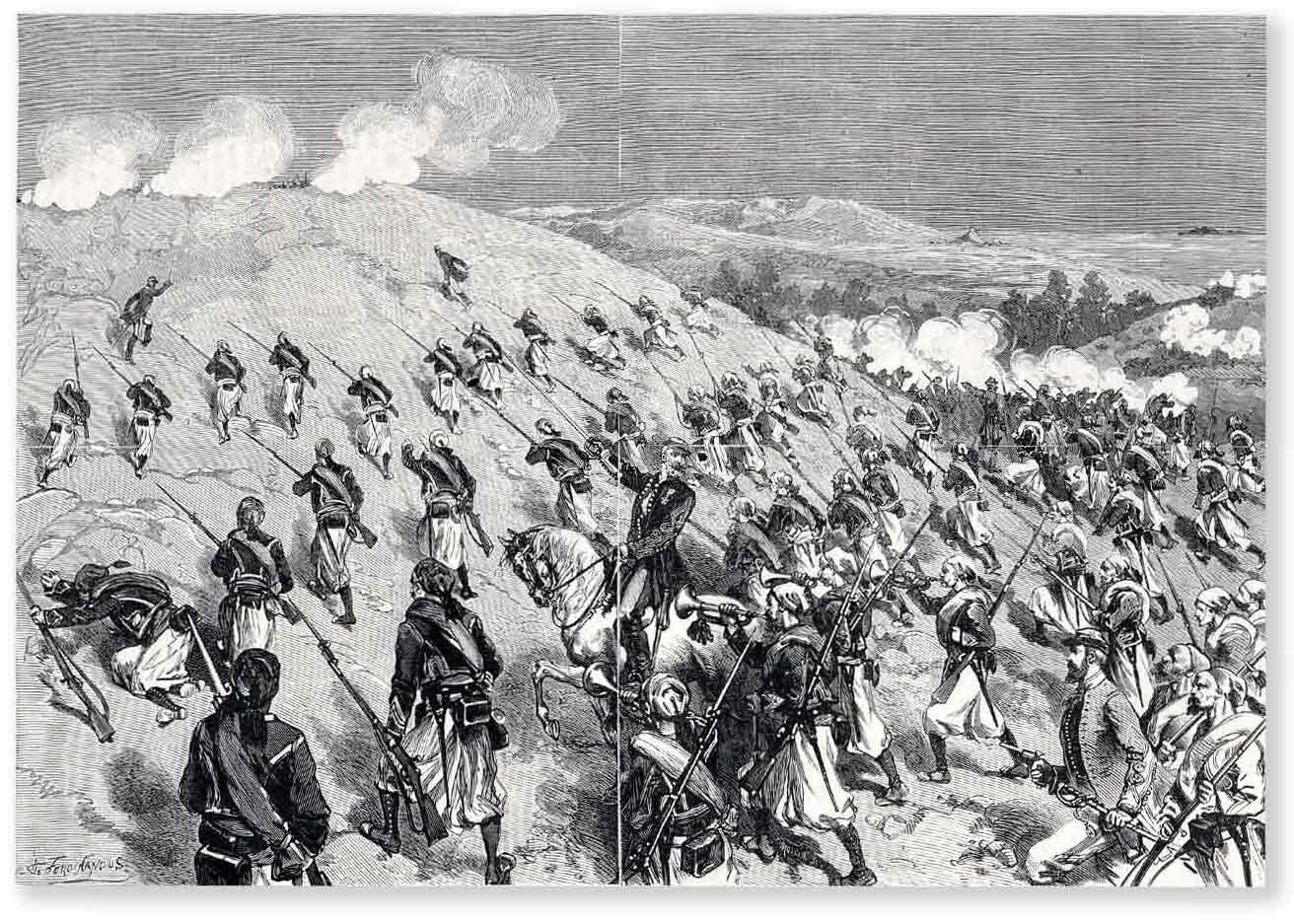

Sur le terrain, les événements s'enchaînent. Le 15 avril 1881, l’armée française en Algérie reçoit le signal de départ pour le Kef et Souk el Arba [actuelle Jendouba] qu’elle atteint le 27 du même mois. L’objectif est de soumettre la population et d’occuper les villes militairement.

“Les chasseurs à cheval montant au galop les rues du Kef”

L’Illustration, 21 mai 1881

Sadok Bey envoie l’héritier du trône, son frère Ali Bey, à la tête de 3000 hommes dans la zone du nord-ouest. Les sources divergent quant à la raison de cette opération. Les troupes sont peut-être censées montrer à l’armée française que le bey a la volonté de pacifier la frontière et de protéger les intérêts français. Ou il s’agit plutôt d’une manœuvre afin d’affronter les troupes françaises s’il le faut, ou du moins de surveiller leurs agissements. Les 30.000 hommes mobilisés côté français sont cependant trop nombreux pour une confrontation équilibrée.

Le 29 avril, Tabarka est bombardée par des unités de flotte française. Du côté de Bizerte, trois navires arrivent le 1er mai depuis Marseille et Toulon, trois autres bateaux arrivent depuis Bône [actuelle Annaba]. Le général Bréart est à la tête du convoi de 35.000 hommes. Bizerte est prise et l’armée occupe la route jusqu’au Bardo. Le 11 mai, le général reçoit le texte du traité sous forme de dépêche chiffrée depuis Paris dans son campement à la Manouba. Le 12 mai, sa cavalerie encercle Ksar Saïd. Il s’agit donc d’une véritable occupation militaire, violente et conquérante.

Dessin illustrant l’ultimatum auquel fait face Sadok Bey, Le Triboulet, 29 mai 1881

“Je signais contraint par la force”

Dans le même temps, au cœur du palais encerclé, la cour est agitée par un débat intense entre le bey, les ministres et les dignitaires présents. Les sources racontant le moment de la signature sont des archives métropolitaines ou coloniales, elles mettent en avant le caractère émotif et “sensible” du bey afin d’en donner une image de souverain impuissant. Il aurait beaucoup protesté et décrié le caractère unilatéral du traité. Il se serait également emporté contre son premier ministre Mustapha Ben Ismaïl, qui était selon plusieurs sources son favori et amant.

“On raconte que dans l'intervalle une scène violente se passa entre le Bey et son favori Mustapha [Ben Ismaïl], auquel il reprocha amèrement de l'avoir trompé, de lui avoir menti en lui promettant le concours et l'appui de la flotte et de l'armée italiennes”

Le Figaro, 15 mai 1881

“La discussion du traité par les conseillers du bey fut orageuse. Larbi Zarrouk s’y montra opposé au plus haut degré. Il soutint que la Régence était une possession turque et alla jusqu’à accuser le bey de trahison.”

La signature du traité du Bardo racontée par un témoin oculaire

Face à de multiples désaccords au sein de conseil, Sadok Bey aurait décidé d’envoyer son secrétaire Bechir Bel Khodja auprès de cheikh al islam pour lui demander son avis. Il aurait également cherché un moyen de faire sortir du palais le général Hamida ben Ayed afin de demander l'aide du consul d’Angleterre. Cette dernière tentative est empêchée par l’armée. Le secrétaire Bel Khodja, lui, est autorisé à se rendre à Tunis, sous escorte.

Plusieurs personnes étaient favorables à la signature du traité, chacune pour des raisons différentes. Au sein du conseil, l'interprète même du bey, le général Elias Mussali (grec, maronite ou copte selon les sources), très fidèle au consul Roustan, est un fervent défenseur de la présence française en Tunisie. Grâce au consul, l’interprète avait repris son poste au sein du conseil alors même qu’il en avait auparavant été éjecté pour vol.

Plusieurs sources affirment également que le consul entretiendrait une liaison assumée publiquement avec l’épouse d’Elias Mussali, Giulia Traverso, italienne née en Tunisie. Cette intrigue, très développée dans la presse à cause de son caractère sulfureux mais également car elle permet d’accuser une femme de tous les maux, permet néanmoins d’entrapercevoir des coulisses politiques plus complexes. Giulia Traverso aurait en effet stratégiquement participé à envenimer les relations entre le consul italien Maccio et Roustan.

De retour au palais, le secrétaire Bel Khodja annonce que :

“Le cheikh al islam ainsi que le bach mufti et les deux cadis de Tunis le chargeaient de dire à Son Altesse qu’entre deux maux, on doit choisir le moindre [...] Si les conséquences du refus de signer le traité sont plus graves que celle de son acceptation, Son Altesse ne devrait pas hésiter pour accepter la nouvelle situation.” (La signature du traité du Bardo racontée par un témoin oculaire)

Vers 19h, poussé par la contrainte militaire et les retours de ses conseillers, Sadok Bey signe le traité. Quatre signatures y sont apposées : celle du souverain, celle de son premier ministre Mustapha Ben Ismaïl, celle du consul Roustan et enfin celle du général Bréart. Le dessin de Ahmed Osman, peintre tunisien, immortalise cet instant.

“À la droite du bey se tiennent les plus hauts dignitaires de l’État. On reconnaît ainsi (de gauche à droite) Mohamed Baccouche, Mohamed Larbi Zarrouk, Aziz Bouattour, le grand vizir Mustapha Ben Ismaïl et Mohamed Khaznadar, tous vêtus d’un manteau, d’un gilet et de la traditionnelle chéchia. Entre le bey et le général Bréart se tient le général Élias Mussali, premier interprète, et le consul de France Théodore Roustan. Celui-ci, d’un mouvement de la main droite, présente le général Bréart, qui s’incline légèrement devant le bey en signe de respect. À la droite de l’officier français se trouvent le général Maurand, l’interprète Amard et Tahar ben Hassen, général de la garde beylicale. Sadok Bey [...] pose la main droite sur un document qu’il est difficile d’identifier. Au premier plan on remarque le guéridon recouvert de plaques de marbre sur lequel a été signé le traité”. (Source : catalogue de l’exposition L’Éveil d’une nation)

Traité du Bardo 1881 Manuscrit, 350 × 240 mm Tunis, Archives nationales de Tunisie

Dans une lettre envoyée au sultan ottoman le 15 mai, Sadok Bey explique les raisons de son choix :

“Me voyant sous la pression de la force par sa présence près de ma résidence, j’ai dû, pour l’honneur et pour éviter une effusion de sang, signer ce traité sans examen ni discussion aucune, en lui déclarant que je signais contraint par la force.” (Quand le soleil s’est levé à l’ouest, p. 42)

Un protectorat français

Il est possible que le fait que le traité maintienne Sadok Bey au pouvoir l’ait encouragé à le signer. Le texte du traité lui retire cependant toute souveraineté extérieure et annonce entre autres le maintien de l’occupation militaire des frontières*.

Le lendemain de la signature, Jules Ferry, président du Conseil des ministres, fait une déclaration au gouvernement français pour défendre l’offensive. Il ne parle pas encore de protectorat mais d’un “traité de garantie” ou d’un “traité de paix”. Selon lui, “il faut que la Tunisie soit sous notre dépendance tant qu’elle ne méritera pas notre confiance et notre amitié”. Mais son discours laisse rapidement entrevoir des intérêts plus concrets :

“Depuis plus de dix ans, la Tunisie menaçait impunément la tranquillité de notre colonie africaine. Il fallait en finir, il fallait obtenir des garanties sérieuses [...] [Il faut] simplement assurer la protection des intérêts français en Tunisie [...] Le bey ne peut pas faire la police chez lui, nous la ferons [...] Occupons Bizerte, ce port est la clef de la Tunisie.” (Le Figaro, 14 mai 1881)

La notion de protectorat* est ensuite utilisée pour définir la politique française mise en place en Tunisie.

*“[N]otion, découverte par la France à la fin du XIXe siècle lors de l’installation de celle-ci en Tunisie, mais déjà mise en pratique depuis longtemps par l’Angleterre dans le cadre de l’indirect rule [...] il ne s’agit pas pour la Nation protectrice de conquérir un pays, encore moins de l’assimiler ou de l’annexer ; mais, en s’appuyant sur ses structures propres et les élites locales, et en exerçant en son nom les pouvoirs régaliens, il s’agit pour la « puissance protectrice » de contrôler son administration tout en renforçant l’assise du pouvoir central en place : c’est ce qui est dénommé l’administration indirecte qui conserve à tous les échelons l’appareil administratif et judiciaire local, mais lui superpose ses représentants qui dépendent des services de la Résidence.”

Claude, Franc. "Histoire militaire – La notion de protectorat", Revue Défense Nationale, vol. 823, no. 8, 2019, pp. 115-120.

Le modèle appliqué à la Tunisie est ainsi différent de la voie algérienne. Le contexte français de l’époque correspond en effet mieux au système de l’administration indirecte et au choix de créer une colonie d’exploitation plutôt qu’une colonie de peuplement :

“Les conditions économiques et démographiques de la France caractérisées par un surplus de capitaux et un faible taux de croissance, cadrent mieux avec le régime du protectorat [...] L'eût-il voulu, le gouvernement de la République n’aurait pu faire de la régence une colonie de peuplement"

Quand le soleil s’est levé à l’ouest, p.44.

Selon les auteurs de l’ouvrage, le système qui cadrait le mieux avec la Troisième République au régime parlementaire, était une régence soustraite au contrôle parlementaire, un système qui permet “de s’abriter derrière la souveraineté fictive [...] du prince local et d’échapper à la censure du parlement”.

Le système imposé par l’État français sur la Tunisie présente plusieurs avantages pour la Métropole : rassurer l’opinion publique, donner des garanties aux autres puissances européennes quant à leurs intérêts en Afrique du Nord, ménager l’armée mais également le trésor public. Élaboré sur mesure, le traité garantit ainsi à la France le maximum de gains avec le minimum de pertes.

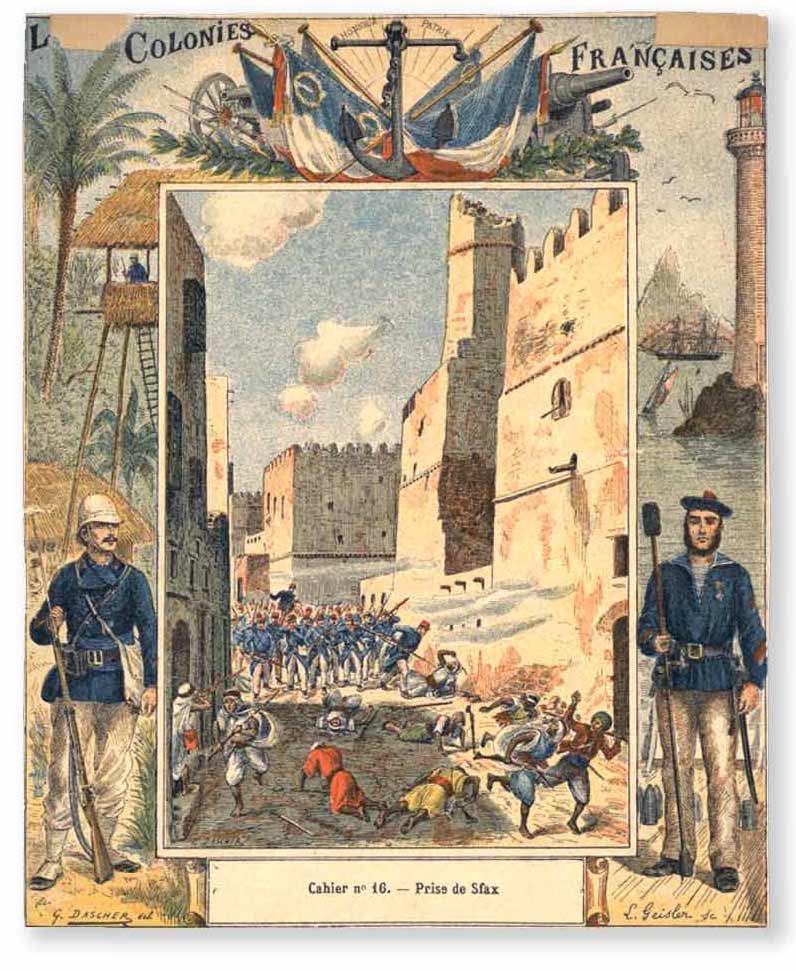

Pour la population tunisienne, l’affaire n’est pas classée. Une insurrection éclate à la suite de la signature du traité et de l'imposition d’une contribution de guerre aux tribus ayant pris part aux mouvements de résistance. Plusieurs villes résistent à l’occupation française pendant les mois qui suivent, Sfax est bombardée en juillet, Kairouan est assiégée en octobre, Gabès et Gafsa sont attaquées en novembre. Plusieurs autres régions poursuivent la résistance à l’occupation française. L’étendue des dégâts humains et matériels causés par l’armée française est dramatique. Les manuels scolaires français de la Troisième République, retiennent plutôt : “Les beaux faits d’armes tels que[...] le bombardement de Sfax, la prise de [...] Kairouan, la ville sainte des Tunisiens.” (Laurent Morin, L’histoire de France à l’école, Métive, 2018).

Georges Dascher, Couverture de cahier, vers 1890

Le Monde illustré, 25 juin 1881

Le 12 mai, une date pour boucler l’histoire

Le traité de 1881 est ensuite modifié en 1882 puis 1883, chaque nouveau texte donnant plus de prérogatives politiques, administratives et diplomatiques à la France et signant le passage vers une administration plus directe.

Le protectorat, s’il prétend défendre les intérêts de la famille régnante, protège surtout la puissance coloniale. Il vient comme s’agréger à des textes tunisiens promulgués au milieu du 19e siècle, celui de l’abolition de l’esclavage par Ahmed Bey (1846) ou le Pacte Fondamental par M’hamed Bey (1857) qui, malgré leur caractère proto-national, défendaient particulièrement les intérêts européens. L’abolition de l’esclavage a été adoptée afin de libérer les esclaves chrétiens nord-méditerranéens et le Pacte Fondamental donnait le droit aux ressortissants étrangers de posséder des terres dans la Régence.*

Le traité du 12 mai 1881 et les textes qui le prolongent ensuite signifient quant à eux un asservissement croissant du bey et, à travers lui, une volonté de soumettre tout le pays.

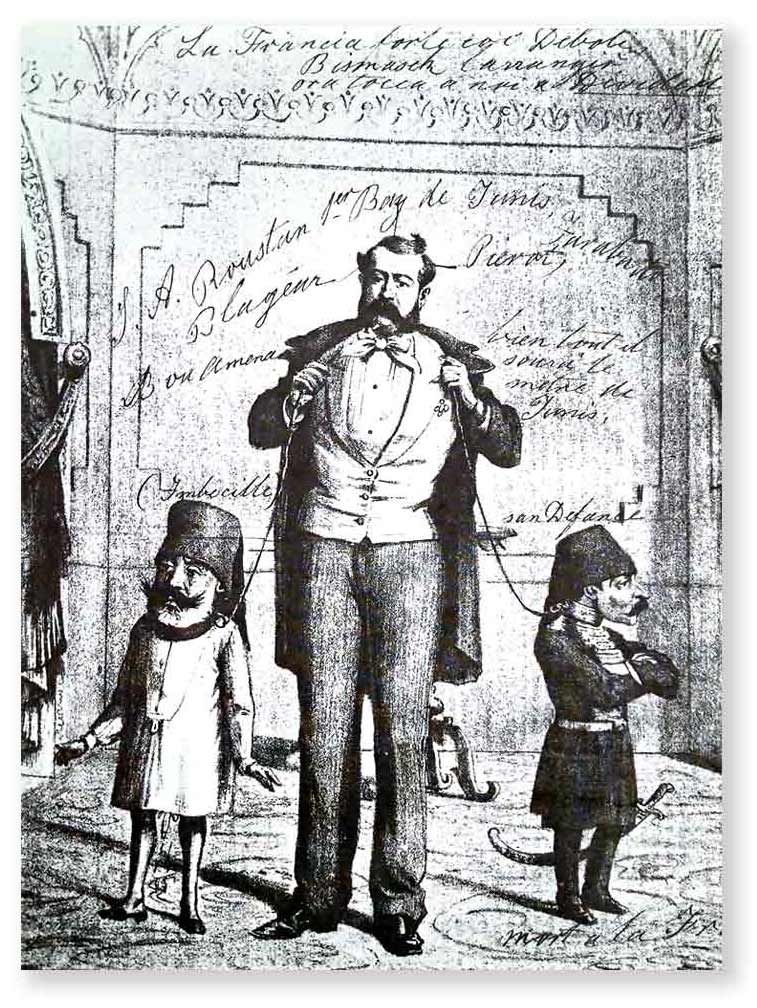

L’Epoca (août 1881)

Ce dessin paru dans le journal italien l’Epoca et montrant le consul Roustan tenant en laisse des corps miniatures de Sadok Bey (à gauche) et de son ministre Mustapha Ben Ismaïl (à droite), traduit bien le projet d'assujettissement, d’infantilisation et d’animalisation qu’est le projet colonial.

Derrière Roustan, on peut apercevoir un guéridon qui est vraisemblablement celui sur lequel le traité du 12 mai 1881 à été signé. C’est ce guéridon que le président Habib Bourguiba aurait utilisé pour la signature du texte promulguant la nationalisation des terres un autre 12 mai, celui de l’année 1964.

Au-delà de l’indépendance officielle (20 mars 1956), le récit national valorise deux dates supplémentaires pour “ parfaire” cette indépendance : le 15 octobre 1963 et le 12 mai 1964. L’évacuation des militaires français de Bizerte et la nationalisation des terres coloniales.

Sur le même sujet

L’État indépendant formule ainsi une double réponse au passé colonial, visible à travers le choix du même terme arabe (jala’) à deux reprises, jalâ’ ‘askari et jalâ’ zirâ’i. Il évacue Bizerte, ville portuaire convoitée par les puissances impériales au 19e siècle. Et il récupère ensuite les terres agricoles, répondant peut-être au péché colonial originel, la vente d’une terre, celle d'Enfidha.