Face à l’incarcération d’un proche pour consommation de stupéfiants, les familles sont tiraillées entre la volonté de se battre et une peur prégnante du qu’en-dira-t-on. "Mes parents ne veulent voir personne", explique Salma, la sœur de Adnène Meddeb, artiste, réalisateur et l’un des organisateurs des Journées Cinématographiques de Carthage 2015, arrêté le 28 novembre dernier.

Sur le même sujet

"Mon père est devenu très nerveux, il s’emporte pour un oui ou pour un non. Il ne va plus au café, il s’occupe uniquement de ses activités agricoles. Quant à ma mère, qui a récemment subi une opération à cœur ouvert, elle reste cloîtrée à la maison : elle ne s’autorise que de temps à autre une marche en bord de mer. Nous sommes tous sous sédatifs pour arriver à dormir".

Salma Meddeb, la sœur d’Adnène Meddeb.

"Vengeance du système policier"

Couple d’enseignants à la retraite, les parents de Adnène et Salma leur ont transmis le goût du militantisme et de l’humanisme – le père, ancien militant UGTT, avait eu maille à partir avec l’ex-parti RCD. Informés tardivement pour leur épargner le choc, l’arrestation de Adnène n’a représenté pour eux qu’une demi-surprise. « Ils s’attendaient à ce qu’on lui colle un procès un jour. Mais pas pour une affaire de zatla qui n’a aucun fondement ! »

Le soir de son arrestation, Adnène rentrait avec son ami Amine Mabrouk, également incarcéré, de la fête de clôture des JCC, qui battait encore son plein. Il était 21h30, soit une demi-heure après le début du couvre-feu instauré suite à l’attentat-suicide qui avait coûté la vie à 12 membres de la garde présidentielle, quatre jours auparavant.

"Adnène et Amine avaient le badge qui les autorisait à circuler, c’est ce qu’ils ont expliqué aux agents. Ils n’ont rien voulu savoir. En fouillant la voiture, ils ont trouvé du papier à tabac acheté légalement chez un buraliste. Ils ont été conduits au poste et triplement inculpés de circulation sous couvre-feu, de conduite en état d’ivresse et de soupçon de consommation de drogue. Trois chefs d’accusation imaginaires !" , s’emporte Salma, outrée.

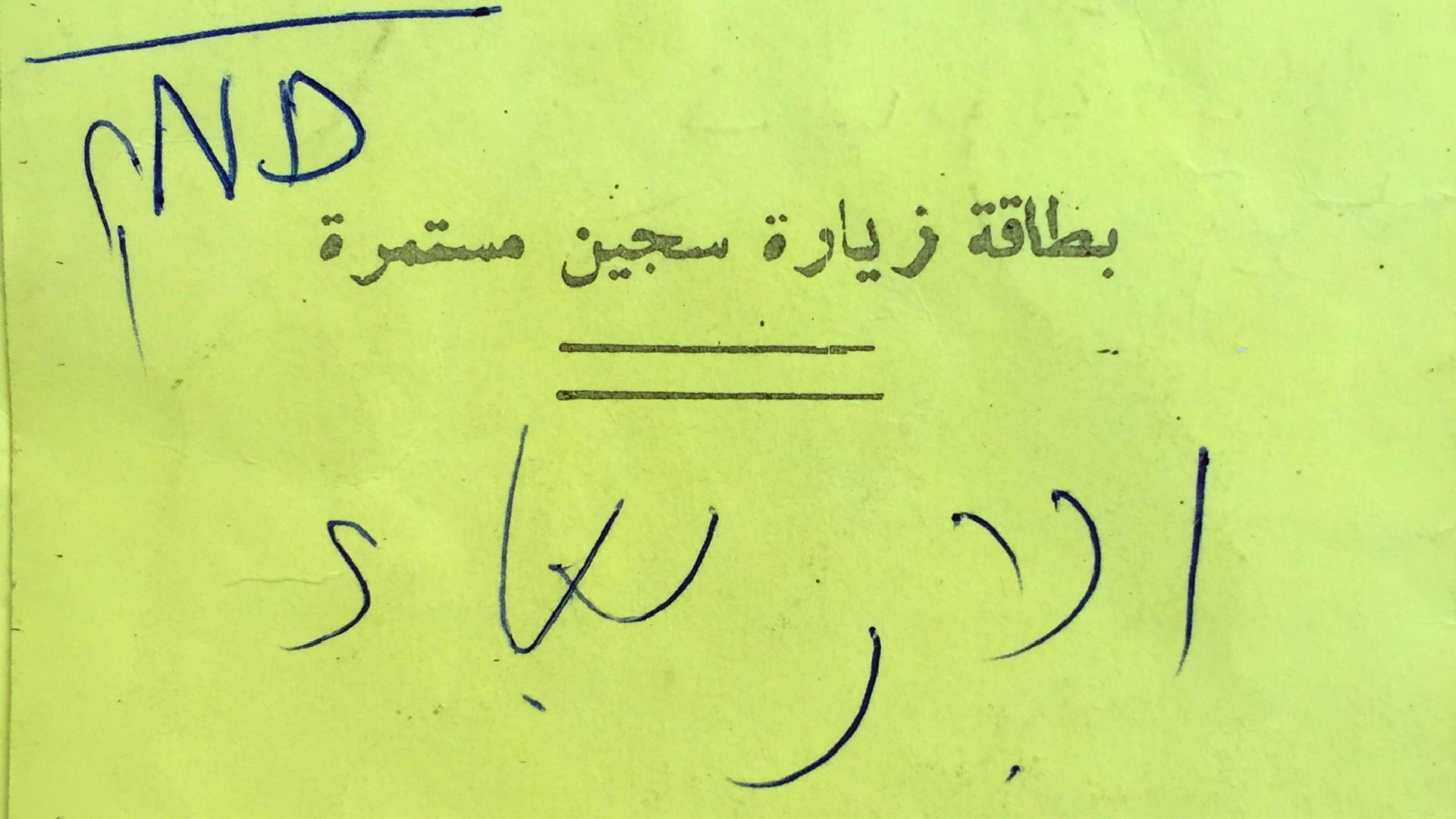

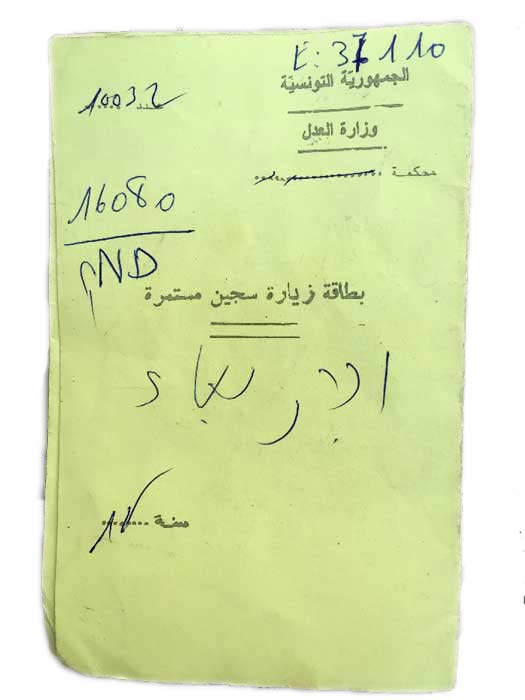

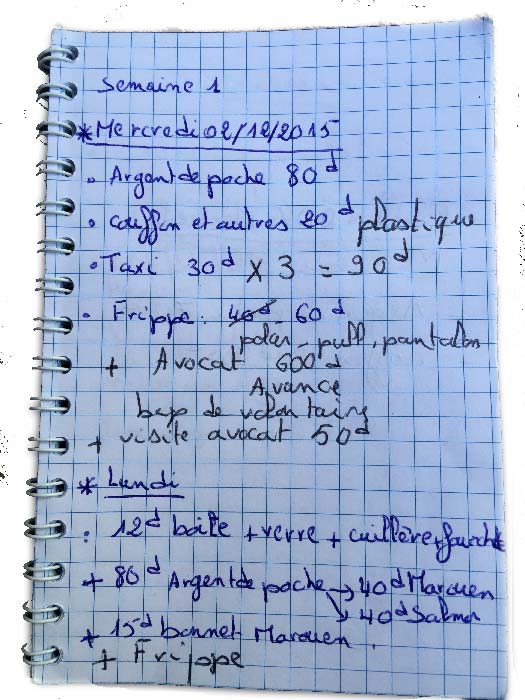

En attendant une éventuelle libération le 14 janvier 2016 sur grâce présidentielle, c’est toujours Salma qui se charge de préparer et déposer les 2 ou 3 couffins hebdomadaires auxquels chaque prisonnier a droit. Une expérience éprouvante pour la jeune femme :

"Les visiteurs doivent arriver de bon matin et on passe tout notre temps debout, à faire la queue – pour le dépôt des couffins, pour l’achat de coupons (monnaie d’échange au sein de la prison), pour le parloir – dans le bruit et la saleté. Au début, je devais acheter sur place les boîtes pour les aliments, car les dimensions sont imposées. Je cuisine aussi pour les compagnons de cellule de mon frère."

En effet, des détenus comme Adnène font figure de privilégiés : nombreux sont ceux qui ne reçoivent aucune visite ni aucun soutien de la part de leurs familles, pour des raisons matérielles (pauvreté, éloignement géographique) ou volontairement. Par honte. Quand elles ne sont pas tout bonnement refoulées, comme l’a constaté Salma avec cette mère désargentée venue de Gafsa mais qui s’est vue interdire l’accès car il ne s’agissait pas d’un jour de visite.

La corruption comme ultime recours

Un autre 28 novembre, celui de 2014, restera aussi en mémoire pour Sami. Ce cadre bancaire reçoit en fin de journée un appel de sa mère : elle était tellement bouleversée qu’il pensait apprendre la nouvelle d’un décès. Elle l’informe de l’arrestation de Naoufel*, le benjamin de cette famille de cinq enfants, alors à peine âgé de 22 ans.

"Il traînait avec son groupe d’amis dans le quartier : quand ils ont aperçu la police, ils ont pris la fuite. Lui a été pris. Mon père, qui avait mené une carrière exemplaire au ministère de l’Intérieur, ne s’est pas inquiété outre mesure : il s’est habillé tranquillement, pensant qu’il s’agissait d’une rafle pour le service militaire."

Amené au poste, Naoufel avoue directement sa consommation de cannabis, ce que le test confirmera ultérieurement. Il est placé en détention.

"Ma mère était devenue hystérique, elle ne voulait rien entendre : son fils devait rentrer à la maison le soir même. J’ai donc pensé corruption, c’était la seule solution. J’étais prêt à lâcher 2000 dinars pour obtenir l’arrêt de la procédure contre Naoufel."

Cependant, ni la succession d’événements malencontreux ni l’entregent en définitive inopérant du père ne parviendront à juguler l’inéluctable. Seule exception à ce "scénario digne d’un film hollywoodien", tient à préciser Sami, Naoufel est placé dans une cellule VIP de la Mornaguia, où il dispose d’un téléviseur LCD avec bouquets de chaînes payantes en accès libre, de toilettes propres et, surtout, d’un travail au magasin de la prison en journée.

"Cette épreuve a été – et reste toujours – durement ressentie par mes parents. Mon père, qui s’enorgueillissait de n’avoir jamais rapporté un dinar malhonnêtement gagné à la maison et qui a toujours été fier de ses enfants et de la façon dont il les a élevés, est accablé. Dans notre cité populaire, on nous désignait comme "la famille studieuse" !"

La pire répercussion de cette affaire concerne une nouvelle fois la mère : "Quand ma mère a compris que son fils ne rentrerait pas à la maison, elle est devenue totalement hystérique. Elle restait toute la journée prostrée dans la chambre de Naoufel. Elle dormait dans son lit la nuit. Elle n’a pas mis le pied dehors durant un mois. C’est mon père qui s’est chargé des courses au marché, elle voulait éviter de rencontrer les voisins. C’est comme si on l’avait condamnée, elle aussi."

Sans qu’il l’avoue ouvertement, l’épreuve a été péniblement vécue par Sami, qui a dû prendre sur lui constamment pour ne rien laisser paraître devant ses collègues de travail ; seul un ami intime a été mis dans la confidence. D’occasionnel, il est devenu fumeur compulsif et consomme deux paquets de cigarettes quotidiennement. Et pour couvrir ses visites hebdomadaires à la prison, chaque vendredi après-midi, il prétextait accompagner sa mère malade à l’hôpital.

Aujourd’hui, Naoufel a retrouvé la liberté. Mais la stigmatisation qui a frappé sa famille ne s’est pas dissipée pour autant.

"Un de nos cousins, qui habite Hammam Lif, ne peut plus venir nous voir, sa mère le lui interdisant formellement. Notre réputation a été ternie dans la famille."

Les consommateurs de cannabis ne sont donc pas les seuls condamnés : leurs familles subissent un sort similaire, plus pernicieux encore. Le poids de la honte et de la culpabilité, l’honneur terni, la mise à mal de leur santé physique et mentale contribuent certainement à expliquer pourquoi elles ne peuvent – ou ne veulent – pas lutter pour faire réviser le cadre législatif.

Rassemblement devant l’ARP

Le "collectif des familles de détenus 52" a ainsi peiné à mobiliser les familles pour son premier rassemblement de protestation et de revendication devant l’Assemblée des Représentants du Peuple, au Bardo, le 28 décembre 2015. Seules quelques dizaines de personnes ont répondu à l’appel, parmi lesquelles bon nombre de figures de la société civile. Mais quelques parents ont tenu à être présents, mus par l’énergie du désespoir.

A commencer par Fajra Zaghdoud, qui livre un témoignage accablant. La quarantaine fatiguée, divorcée, Fajra a élevé seule ses trois garçons dans la cité Ettadhamen, "le quartier de tous mes maux !" Ses trois fils sont aujourd’hui en prison, dont l’aîné de 23 ans pour consommation de cannabis. Condamné en 2011 à la peine ordinaire d’un an d’emprisonnement, il a voulu, à sa sortie, dénoncer les mauvais traitements qu’il a subis en déposant une plainte pour violence policière.

"Malgré les pressions exercées pour qu’il retire sa plainte, mon fils n’a pas voulu pardonner. En représailles, on lui a collé des accusations à la chaîne . Il a cumulé 9 ans de condamnations !", explique-t-elle avec rancœur.

"Mes enfants sont pourtant connus comme les plus sages du quartiers, ils ont été entraînés par les mauvaises fréquentations. J’ai dû cumuler trois emplois comme femme de ménage pour assurer les visites en prison et les couffins." Si ses employeurs lui apportent du soutien, cela n’empêchera toutefois pas Fajra d’attenter à sa propre vie.

"J’ai voulu en finir en sautant dans l’oued Medjerda, qui longe la prison. Je n’en pouvais plus, je n’avais plus la force de continuer. Je commençais à perdre la tête, je sortais dans la rue en pleurant continuellement. Depuis, je suis suivie à l’hôpital Razi et je ne dors qu’avec des médicaments."

Vivre comme des "pestiférés"

Yamina, cheveux grisonnants et allure bourgeoise, tient également à témoigner de la mésaventure de son fils, survenue il y a 16 ans. L’émotion qui l’étreint en racontant son histoire montre que cette cicatrice est restée béante. Elle a vécu 10 jours sans aucune nouvelle de son fils, sorti le matin pour travailler. "Il avait l’habitude de m’appeler le matin, en prenant son poste comme steward à Tunisair. La journée s’écoulant sans coup de fil de sa part, j’ai compris que quelque chose lui était arrivé. J’ai fait le tour des commissariats, à Tunis, puis partout en Tunisie. Rien. Au bout de 10 jours, on m’a informée qu’il était retenu au ministère de l’Intérieur. Il a été arrêté en flagrant délit alors que de son aveu même, il ne détenait absolument rien. Il a été tabassé jusqu’à ce qu’il avoue avoir consommé."

Il écopera de l’année de prison et de 1500 dinars d’amende. Résultat :

"Notre famille a été détruite. Il n’a plus retravaillé depuis et vit avec sa femme et ses deux filles chez moi, je subviens seule à leurs besoins."

La fille de Yamina est une autre victime collatérale de cet épisode violent. Elle préparait son bac lors de l’année de prison de son frère. Mais les regards accusateurs, les prises de distance, voire les humiliations constantes de ses camarades du lycée d’El Menzah 6 et de ses professeurs ont eu raison d’elle : l’élève d’ordinaire brillante a raté son bac. Qu’elle n’a plus jamais repassé, mettant un terme soudain et définitif à ses études. Et à l’instar de la famille ostracisée de Sami, le beau-frère de Yamina interdit à sa femme tout contact avec sa sœur.

"Nous vivons comme des pestiférés ! En participant à ce rassemblement aujourd’hui, je veux apporter mon soutien à ceux qui traversent le même calvaire. C’est d’ailleurs ma première sortie depuis ma récente intervention sur une hernie épigastrique".

Madame El Euch, résidente elle aussi de la cité Ettadhamen, opine régulièrement du chef quand sont évoqués la ségrégation, le sentiment de culpabilité "alors qu’on n’a rien fait de mal. Même mon mari me culpabilisait d’avoir raté l’éducation de nos enfants : un comble !" Elle tient toutefois à insister sur la corruption, omniprésente pour solliciter le moindre service aux geôliers de son fils. "Je graissais régulièrement la patte de l’agent qui réceptionnait le couffin, avec un billet de 10 dinars, pour m’assurer qu’il parviendrait entier à mon fils. J’achetais des coupons pour les cigarettes, pour qu’il en donne aux agents et qu’ils le fassent passer parmi les premiers à la douche chaude. Je me suis vraiment serré la ceinture, ce n’était pas facile financièrement. Ma récompense, c’est de l’avoir aidé à se marier à sa sortie de prison : je vais devenir grand-mère dans un mois !"

Abroger la loi 52

Agriculteur de métier et organisateur d’événements culturels, Mohamed Aziz Ben Mustapha est l’un des fondateurs du collectif "Familles de détenus 52" et à l’initiative de la première manifestation du lundi 28 décembre devant l’ARP. Personnellement touché par l’incarcération d’amis et, surtout, par la détresse de leurs proches, il milite pour une sensibilisation plus efficace de l’opinion publique, qui implique davantage les familles.

Pour lui, l’abrogation de la loi 52 doit constituer une priorité pour les pouvoirs publics. D’abord parce que "cette loi a été pensée et utilisée pour réprimer les opposants au régime de Ben Ali", explique-t-il. Ensuite parce que son abrogation permettrait de lutter contre la surpopulation carcérale. En effet selon un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l’Homme publié en 2014, les prisons tunisiennes accueillent jusqu’à 16 fois leur capacité, comptant en moyenne 80 détenus par cellule.

Une détention qui a un coût pour les familles, souligne M. Ben Mustapha : "Une année de détention, un prisonnier coûte environ 10 000 dinars à sa famille en déplacements, couffins, coupons…" et qui n’a plus de justification à en croire les expériences étrangères. Ainsi, la Commission mondiale sur la politiques des drogues préconise depuis 2011 de cesser de stigmatiser et de criminaliser les consommateurs, soulignant l’échec total de la guerre traditionnelle contre la drogue.

Une consommation qui a surgi dans les cités populaires au début des années 2000 puis s’est généralisée de façon exponentielle depuis la révolution de 2011, selon les estimations d’associations. Le nombre de consommateurs en Tunisie serait de 300 000 personnes, a minima. Ce qui implique, pour satisfaire cette demande, des réseaux organisés de distribution à grande échelle. Or, sur 100 détenus pour cannabis, au moins 95% sont des consommateurs. "Quid des dealers ?", interroge M. Ben Mustapha.

Il remarque surtout que la loi 52 crée un effet pervers : pour éviter un test positif au cannabis (des traces peuvent subsister dans le corps jusqu’à 28 jours), beaucoup de jeunes se tournent vers le Subutex, un substitut à l’héroïne indétectable aux analyses. Et que finalement peu est fait pour la désintoxication. La répression prime sur la prévention et le traitement. L’unique centre de désintoxication, à Sfax, ne peut accueillir plus d’une cinquantaine de patients par mois, toutes catégories confondues, faute de moyens humains principalement. Et il s’agit d’un centre mis en place par une association, comme une autre preuve du désintérêt de l’Etat pour les populations fragiles. Et jeunes.