Une concentration du pouvoir qui pèse lourdement sur les médias

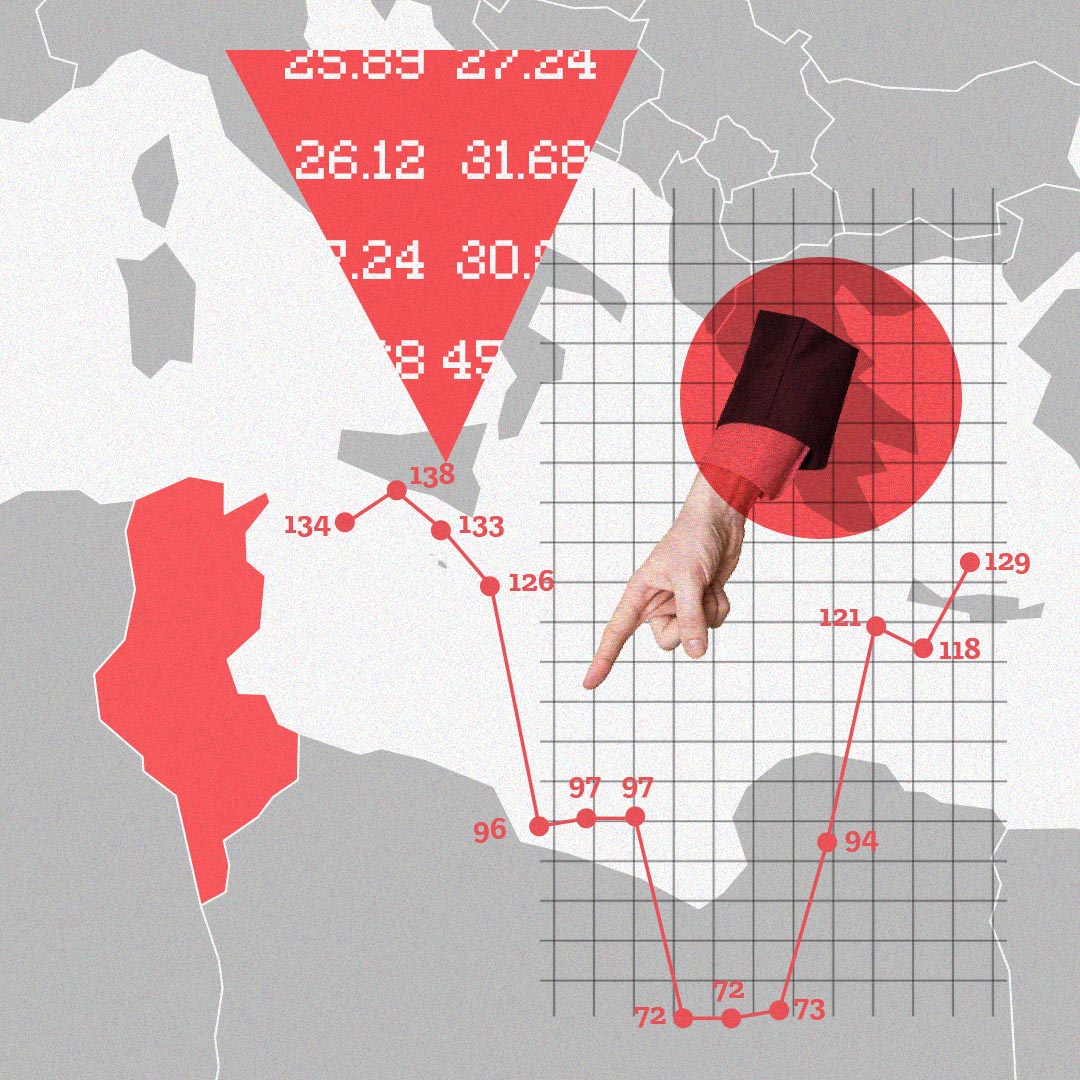

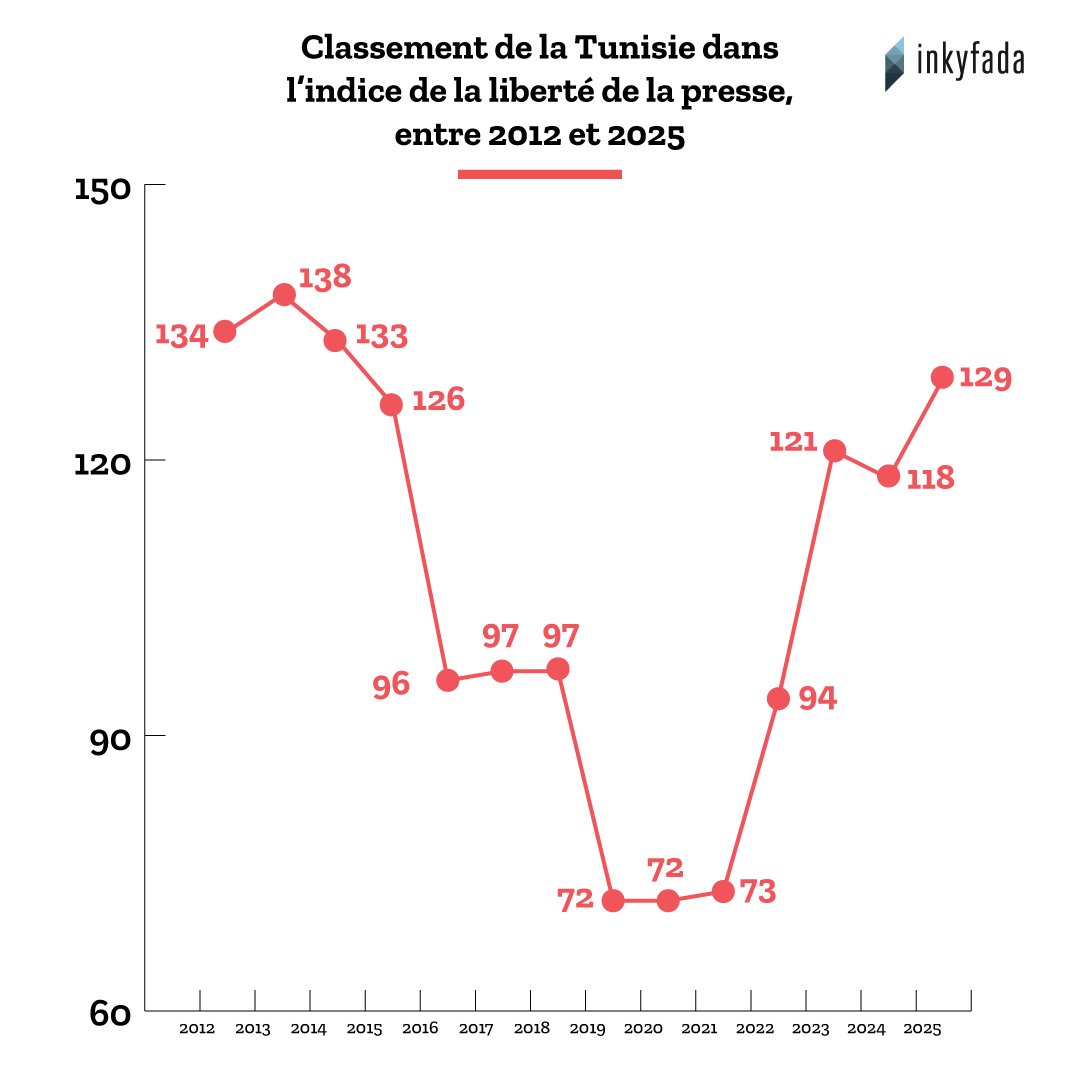

Depuis le coup de force institutionnel du président Kaïs Saïed en juillet 2021, marqué par la suspension du Parlement, la prise du pouvoir exécutif et la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature, les médias tunisiens opèrent dans un climat de plus en plus contrôlé.

RSF indique que “les partisans du président dominent les plateformes médiatiques, imposant un récit favorable au chef de l’État”. Cette dynamique s’est accentuée en 2024 et 2025, notamment après que le président a convoqué les directeur·ices des médias publics en leur demandant de se ranger derrière ce qu’il a appelé une “guerre de libération nationale”.

Cette orientation politique est accentuée par la fragilité économique de nombreux médias privés, poussés à réduire les contenus d’information au profit de formats commerciaux, souvent dépolitisés. Le paysage médiatique se vide ainsi progressivement de toute voix critique, à l’exception de quelques rédactions indépendantes sous pression constante.

Lors de son discours à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le président du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Zied Dabbar, a alerté :

“Aujourd’hui, un journaliste peut se retrouver poursuivi simplement pour avoir exercé son métier.”

Un cadre juridique à double tranchant : la loi contre les “fausses informations” au cœur des critiques

Le décret-loi 54, adopté en septembre 2022 pour “lutter contre la désinformation et les atteintes à la sécurité nationale”, est régulièrement dénoncé comme un outil de censure. Ce texte permet de poursuivre des journalistes, des opposant·es politiques ou de simples citoyen·nes pour des publications critiques, y compris sur les réseaux sociaux.

En 2024, plus de dix journalistes ont été poursuivis en vertu de cette loi. Parmi eux, Mourad Zeghdidi, chroniqueur et journaliste, est toujours en détention préventive depuis mai 2024. RSF estime que ce texte, rédigé en termes vagues et extensibles, "constitue une menace majeure pour la liberté de la presse”.

Zied Dabbar a précisé que :

“Nous avons recensé 39 poursuites contre des journalistes sur la base de lois étrangères à la profession. Ces textes sont flous, contradictoires, et rendent chaque journaliste vulnérable.”

Dans un système judiciaire où les garde-fous institutionnels sont affaiblis, ces lois héritées du régime Ben Ali ou nouvellement instaurées sont interprétées selon des considérations politiques, dans un contexte où l’indépendance des juges est elle-même remise en question.

Sur le même sujet

Une crise économique qui érode la liberté d’expression

La dégradation de la situation économique tunisienne, marquée par l’inflation, le chômage et une dette publique en hausse, affecte durement les médias. L’investissement public dans la culture et l’information est en baisse constante, tandis que les recettes publicitaires, déjà limitées, sont de plus en plus captées par des plateformes numériques globales.

RSF note que cette pression financière accroît la dépendance des médias à des investisseurs privés ou à des groupes liés à des partis politiques. Cela compromet leur autonomie éditoriale. Le modèle économique de la presse écrite est en déclin, et les médias numériques, bien que dynamiques, peinent à stabiliser leurs ressources.

Zied Dabbar a dénoncé une situation sociale alarmante :

“Nous avons recensé au moins 70 signalements pour non-paiement de salaires ou licenciements abusifs, touchant environ 250 journalistes.”

Ces situations se multiplient alors même que les protections sociales sont fragiles, avec une précarisation croissante de la profession.

Un climat d’insécurité devenu la norme

Outre les pressions économiques et juridiques, les journalistes subissent un climat de harcèlement et d’intimidation. RSF relève que “les tentatives d’intimidation sont devenues monnaie courante”, qu’il s’agisse de menaces, de campagnes de diffamation sur les réseaux sociaux, de violences policières lors de manifestations ou de blocages d’accès à l’information publique.

Selon le SNJT, entre 2023 et 2024, 211 agressions contre des journalistes ont été recensées. “Des attaques verbales, physiques, cybernétiques ou judiciaires, des censures, des empêchements d’accès à l’information”, énumère Zied Dabbar, qui estime que “l'appareil judiciaire est devenu un outil d’intimidation.”

Face à la crise, un appel à la solidarité et à la mobilisation collective

Face à la gravité de la situation, le SNJT a annoncé plusieurs initiatives. Un fonds de solidarité entre journalistes a été mis en place pour soutenir les reporters visés par des procédures ou en grande précarité. Une nouvelle alliance stratégique avec l’Ordre des avocats vise à offrir une défense juridique collective, tandis qu’une relance de la coalition pour la défense de la liberté de la presse est en préparation.

“La situation est critique. Nous devons faire bloc, dépasser nos divergences et reconstruire un front uni pour défendre notre profession”, a déclaré Dabbar.

RSF appelle les autorités à “abroger le décret-loi 54”, à garantir “l’indépendance des médias publics”, à mettre fin à “la criminalisation du journalisme” et à restaurer les équilibres institutionnels garantissant la liberté d’expression.