De Matmata (Gabès) à Douiret (Tataouine) en passant par Beni Khedech (Médenine), ces villages, connus pour leur attrait touristique, semblent cacher une autre réalité. Face à la crainte de perdre une partie de leur histoire et de leur identité, des habitant·es, comme Mohammed, se mobilisent pour y maintenir une présence et sauvegarder leur patrimoine, suivi·es de près par la nouvelle génération.

Une histoire de "modernité ”

À Douiret jdida (la nouvelle), Salem se souvient de son enfance " passée là-haut", tout comme du jour où il en est descendu en 1979. À l’instar d’une partie des habitant·es de Douiret, il décide de suivre sa femme et sa belle-famille pour vivre quelques kilomètres plus bas, dans la plaine et laissent leur maison en " très mauvais état". Dans la région, les habitant·es ont longtemps été accoutumé·es à partir périodiquement pour Sfax, Gabès, Djerba ou encore Tunis, dans le but de trouver du travail. Si leurs déplacements étaient fréquents, leur départ n'était que provisoire.

Or, dès les années 1970, les habitant·es de l’ensemble des villages du Dahar se voient incités par les autorités locales à quitter leurs habitations pour de nouvelles maisons dans les plaines. Cette décision politique, initiée par un discours de Habib Bourguiba à Matmata en 1959, s’inscrit dans la volonté de construire un État " moderne". Pour le président nouvellement institué, comme le rappelle l’historienne Charlotte Jebili, " la modernité passe nécessairement par une remise en cause forte de certaines formes d’habitat vernaculaire", soit toutes les formes d’habitations ancestrales.

"Un jour, Bourguiba se baladait en hélicoptère, il a vu les gens sortir de leur maison, il a dit ‘C’est quoi ces gens qui vivent dans des grottes comme des rats ? Il faut tous les descendre !’" raconte l’un des habitants de Douiret jdida.

Habib Bourguiba voit alors dans tout type d’habitat traditionnel des "spectacles épouvantables qui remontent à des centaines de siècles", constituant un frein au "progrès" qu’il vise. Il affirme ainsi lors de sa visite dans la région que "cette mentalité de primitifs [...] n’a plus droit de cité", considérant nécessaire qu’ils "quittent leurs périples sahariens" dans le but de former "avec le reste de la population, la nation stable et évoluée que nous voulons être".

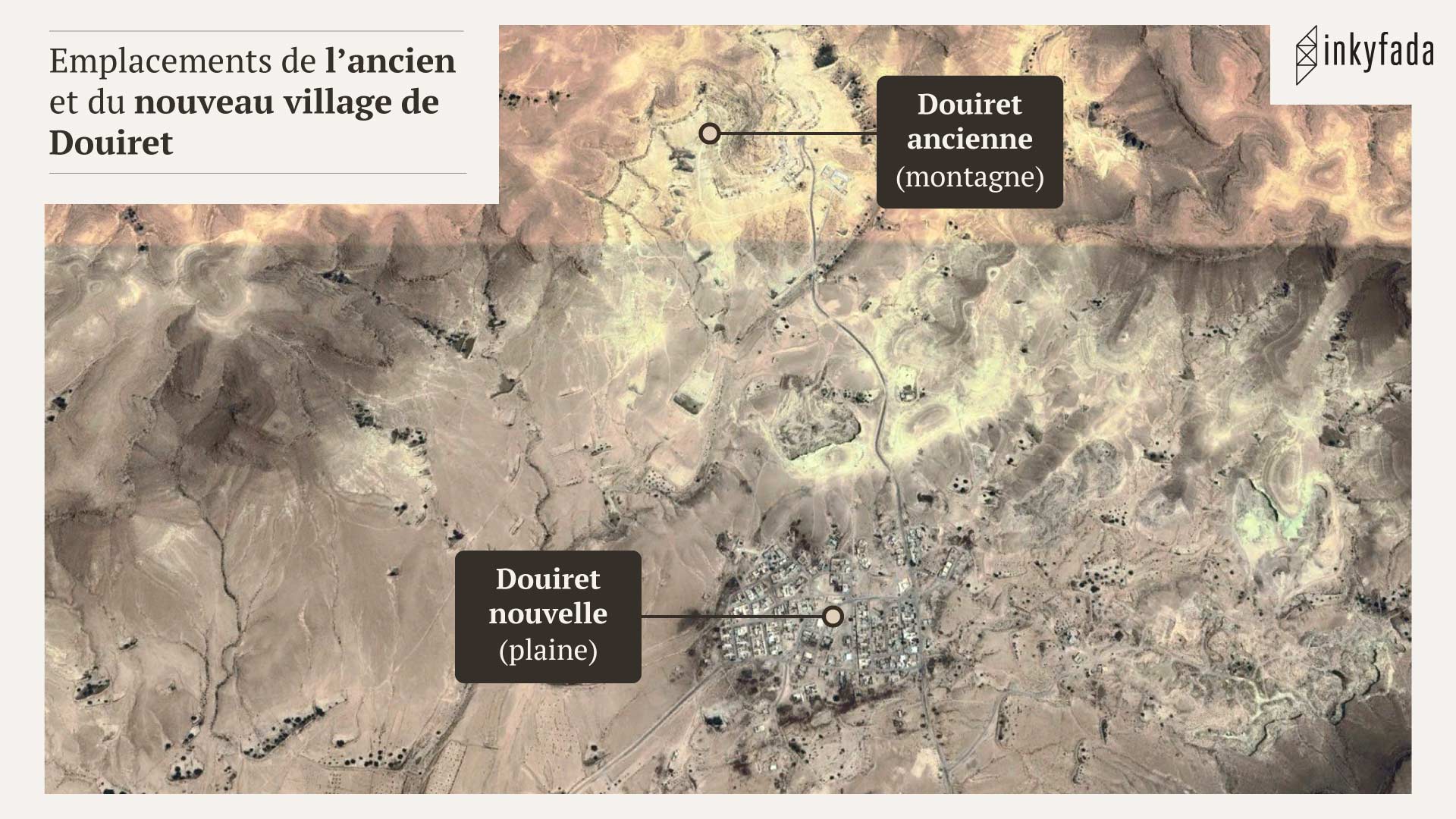

Il décide alors, pour mener à bien cette politique, de construire de nouveaux villages dans les plaines, parfois à 15 kilomètres des habitations initiales.

Sur le même sujet

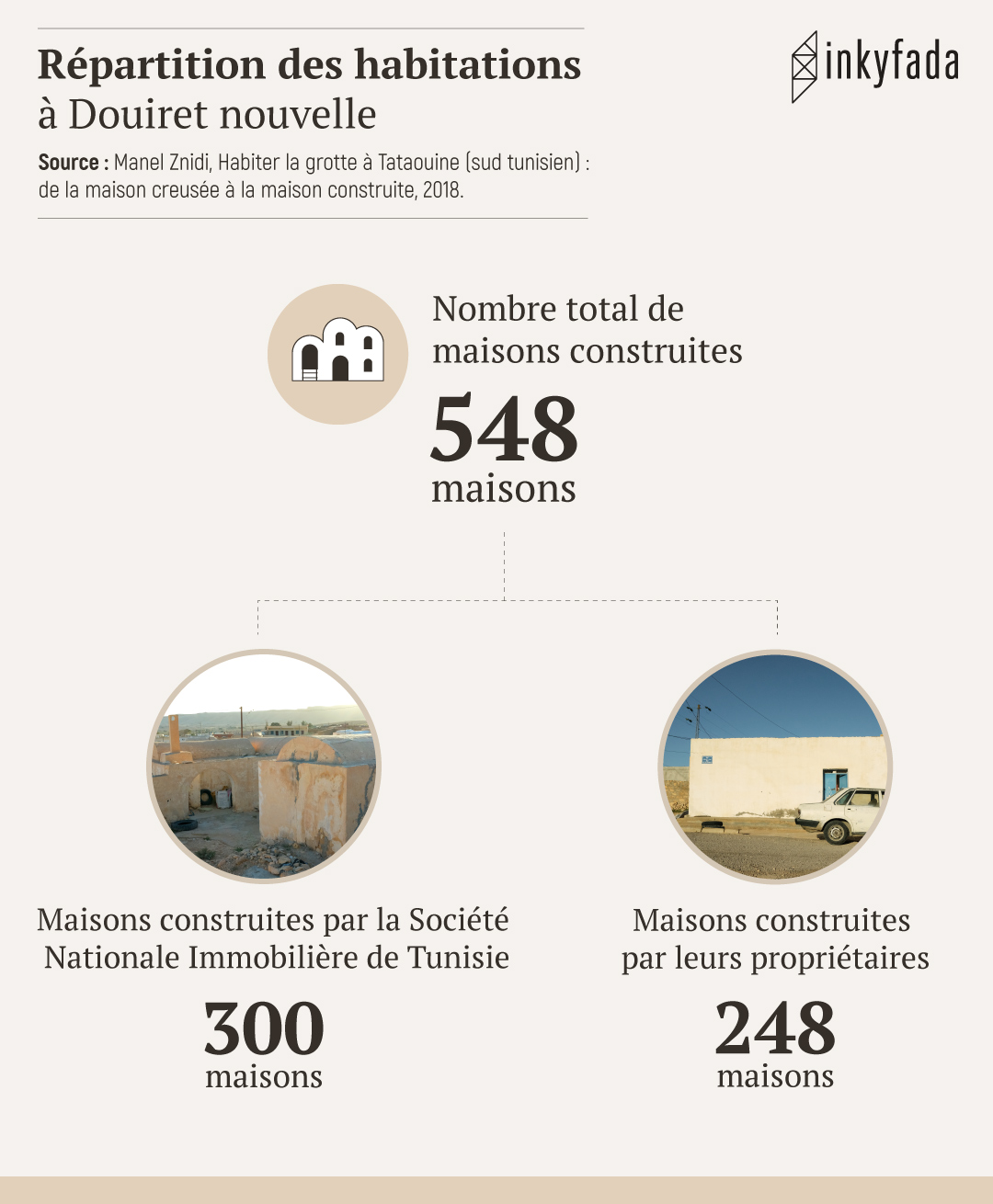

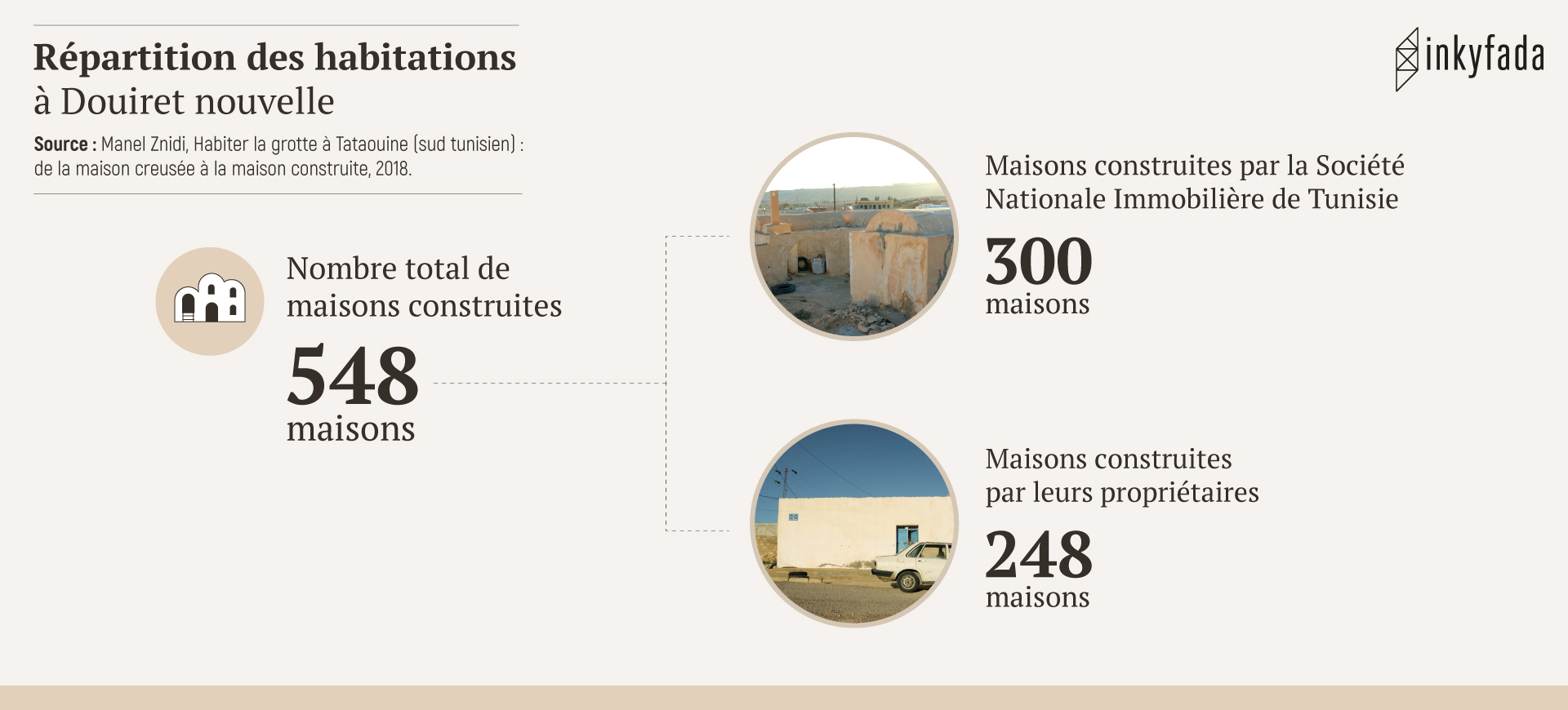

Par plusieurs moyens, les autorités incitent les habitant·es à descendre. Les nouveaux villages sont raccordés aux systèmes de distribution d’eau et d’électricité, excluant les anciens villages situés en montagne. La Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) construit plus de la moitié des demeures dans la plaine, qui sont alors “données gratuitement” aux habitant·es acceptant de venir s’y installer. Édifiées en forme de voûte, elles sont inspirées des habitations de Douiret ancienne, pour permettre de garder une température interne constante, mais surtout pour "convaincre les gens de descendre", comme l’explique une habitante de Douiret nouvelle.

Après une première phase de déplacement inspirée par les autorités locales, les habitant·es se mettent par la suite à descendre de leur plein gré. Aux 300 maisons de la SNIT s’ajoutent de nouvelles bâtisses construites par les nouvelle·aux arrivant·es.

Les commerçant·es les ont suivis, laissant seul·es quelques réfractaires. "Chacun a eu sa manière de voir les choses. Beaucoup n’ont pas voulu quitter leur maison", résume Jamel. Ce dernier a grandi à Douiret jdida, mais ses grands-parents ont préféré rester à l’ancien village jusqu’au dernier instant, même si "c’était très fatigant".

"On payait quelqu’un pour qu’il ramène de l’eau pendant la semaine, alors qu’en bas, les gens avaient juste besoin d’ouvrir le robinet. À Douriet jdida, ils avaient aussi l’électricité alors qu’en haut, ils sont restés longtemps sans", se remémore Jamel.

Comme Douiret, l’ensemble des villages situés dans la montagne du Dahar ont subi le même sort, à l’exception de deux villages : “Matmata et Chenini”, indique Salem. Selon lui, cette particularité s’explique par le refus absolu des habitant·es de ces deux villages de quitter leur maison : "ils ont juste refusé d’abdiquer jusqu’au bout".

Un village en voie de disparition

Aujourd’hui, l’ancien village de Douiret est désert. Seuls deux gîtes le font vivre, en accueillant régulièrement des touristes, mais aussi des personnes originaires de la région. “Au lieu de rester chez leur famille au nouveau village, ils viennent ici et payent pour nous aider”, explique Latifa, qui gère l’un de ses deux gîtes avec sa sœur depuis près de 20 ans. Malgré le départ de tou·te.s les ancien·es habitant·es vers le nouveau village de Douiret ou à quelques kilomètres, Latifa assure que "si demain, tout le village est restauré, les gens ne resteront pas en bas".

Des maisons effondrées dans l’ancien village de Douiret.

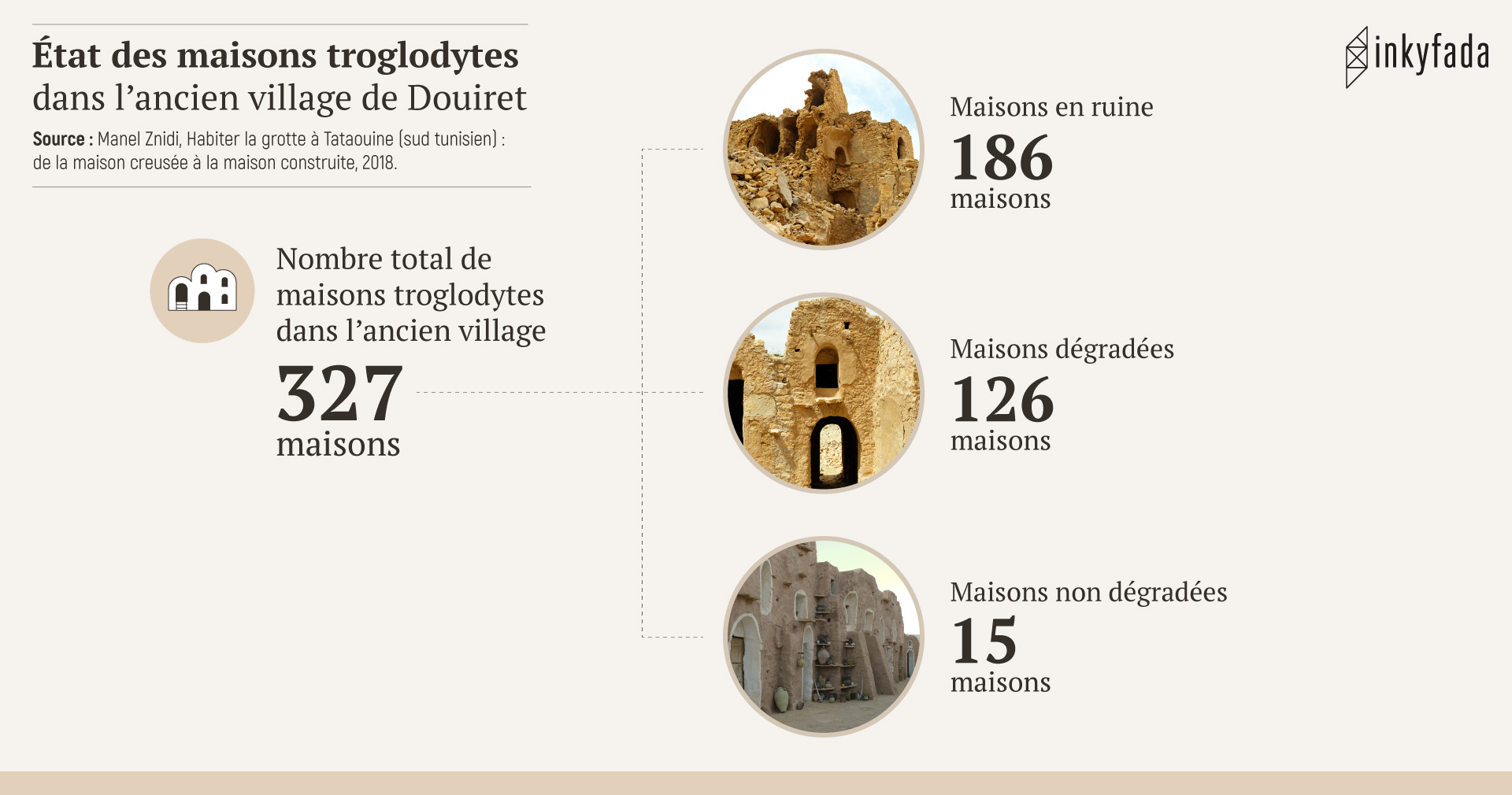

À ce jour, la majeure partie des habitations de l’ancien village est détruite. D’après un recensement effectué en 2014 par l’urbaniste Manel Zbini, moins de 5% des maisons troglodytes n’ont pas été dégradées.

Face au risque de disparition de ce patrimoine, une douzaine d’habitant·es du village s’est rassemblée autour de l’Agence de Sauvegarde de la Nature et de Protection de l’Environnement de Douiret (ASNAPED), créée en 1985 à la suite du départ de la dernière famille habitant à Douiret ancienne. Menant des projets de restaurations, l’association réussit à ouvrir l’auberge de Latifa de sa sœur Hasna en 2002, après avoir restauré des maisons prêtées par des habitant·es.

"À la création de l'association, les gens du village se disaient : pourquoi pas travailler avec nos maisons et faire rentrer un peu d'argent pour les gens du village et pour les ouvriers ?" explique Latifa.

Latifa, à l’auberge des Deux Soeurs, qu’elle gère depuis 20 ans.

Entretenir l’héritage

Latifa se réjouit de voir la jeune génération prendre soin du lieu dans lequel elle a grandi. "Cette semaine, j’ai un groupe de 15 à 20 personnes qui vient du (nouveau) village pour aider à l’entretien de l’ancien village, […] je suis heureuse et touchée" avoue-t-elle. Elle a été la première à soutenir "les jeunes au chômage qui viennent travailler dans l'agriculture, [et qui] aident à l'entretien des jessours".

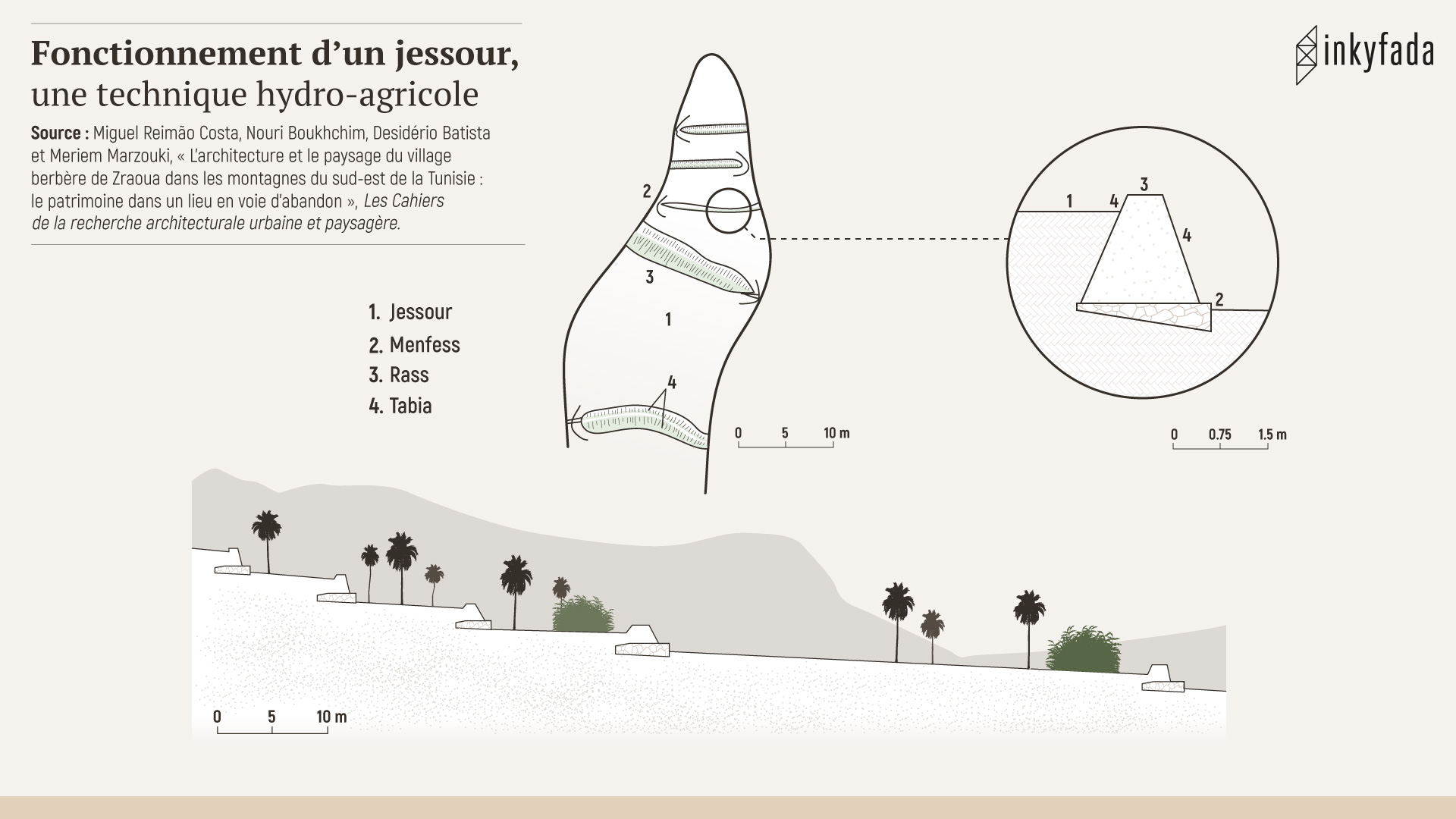

Les jessours, inventés il y a plusieurs siècles, sont des barrages en terre et en pierres de plusieurs mètres, qui retiennent l’eau de pluie et des ruissellements. Chaque terrasse correspond à une parcelle détenue par une famille du village. Cet aménagement agricole permet ainsi de pratiquer l’agriculture et l’arboriculture dans une zone aride. En effet, avant les pluies diluviennes qui ont frappé la région durant l’Aïd, les habitant·es ont passé “plus de trois ans sans pluie”.

Si certain·es alertent sur les risques de disparition de cette technique, les habitant·es de Douiret ne craignent pas une perte de transmission. “Les jessours n'ont jamais été oubliés", insiste une habitante, “nous avons un lien vraiment très profond avec la terre, les oliviers et les palmiers.” Face aux sécheresses répétitives, Latifa voit que "beaucoup de gens qui souhaitent garder leur "jessour" tel quel, avec l’ancienne technique".

Autre atout local : l’architecture conçue pour conserver la fraîcheur dans une zone où les températures ont pu atteindre jusqu’à 48,5° en 2021. Beaucoup d’habitant·es du village revendiquent ainsi l’importance de ces techniques ancestrales, adaptées au climat. "Au nouveau village, les gens habitent sous les briques, il y fait très chaud. Ils utilisent la climatisation, mais certains ne sont pas assez riches pour se la payer. Ça arrive qu'ils meurent de chaud", s’attriste Latifa. Alors que dans les ghorfas ou les grottes comme le décrit Mohammed, "toute l’année, la température est stable entre 26° et 27°. Pas de besoin de chauffage, ni de climatiseur !".

Sur le même sujet

À Douiret ancienne, les maisons sont construites soit dans la roche, soit de sable, de pierres et de chaux pour maintenir une température intérieure constante.

En fin de semaine, Salem est rejoint par sa fille Ibtissem et ses deux garçons chez lui, à Douiret jdida. Ibtissem habite à Tataouine, mais elle préfère dire qu’elle habite entre les deux. Même si elle est partie étudier à Tunis pour ses études d’anglais, Ibtissem n’a pas hésité à venir se réinstaller dans la région avec laquelle elle entretient un "lien sanguin, psychique et physique", qu’elle nourrit en participant à maintenir les traditions locales au sein des différents projets associatifs auxquels elle contribue.

À presque quarante ans, Ibtissem ne voit pas dans la nouvelle génération le risque d’une perte de cet héritage : "Ils ne peuvent pas oublier, ils y seront toujours attachés". Le seul point qui l’inquiète est la transmission de sa langue, l’amazigh. "C’est ça qui représente un risque. Quand je parle à mon père en langue amazigh, mes deux enfants se mettent à rire", dit-elle amusée. En effet, les locuteur·trices du chelha, le dialecte tamazight tunisien, ne seraient plus qu’ entre 10 000 et 50 000 personnes.

En face d’elle, Kousay et Wael, ses deux neveux âgés d’une vingtaine d’années, confirment ses dires. "Je suis attaché à la région, même si je dois partir, je serai de retour à chaque occasion", affirme Kousay. Son frère et lui n’excluent pas la possibilité de partir, les opportunités de travail étant presque inexistantes dans les alentours de Douiret. "Plus il y aura d'opportunités ailleurs, plus j’irai loin, mais je reviendrais", promet Wael. S’ils pensent prioritairement à construire leur avenir, ils partagent la même vision que leur grand-père vis-à-vis de l’héritage familial, une vieille maison traditionnelle proche de Douiret ancienne. Kousay affirme que s’il le pouvait, il entretiendrait et la restaurerait, mais les moyens financiers manquent. Comme Salem, il considère que "c’est à l'État de s’occuper de ça".

"La plupart des gens n’ont pas les moyens, ceux qui les ont, investissent dans leur maison en bas plutôt qu’en haut”, commente Salem qui déplore que rien ne soit fait pour l’ancien village. “Les gens aimeraient avoir les moyens de rénover car ils pourraient en avoir besoin ou revenir y séjourner, ça serait mieux que de laisser les habitations à l'abandon.”. Kousay acquiesce en ajoutant que “si l’État montrait l’initiative, on l’aiderait !”.

Ibtissem, entourée de son père Salem, de sa sœur Marwa* et de ses deux neveux Wael et Kousay.

Un patrimoine marginalisé

Si les initiatives sont multiples, les fonds ne sont pas suffisants pour permettre la restauration entière du village. La situation de Douiret ne fait pas exception. Les formes d’habitations varient tout au long de la chaîne de montagne du Dahar, mais l’ensemble des villages et des ksour restent confrontés aux mêmes risques de disparition.

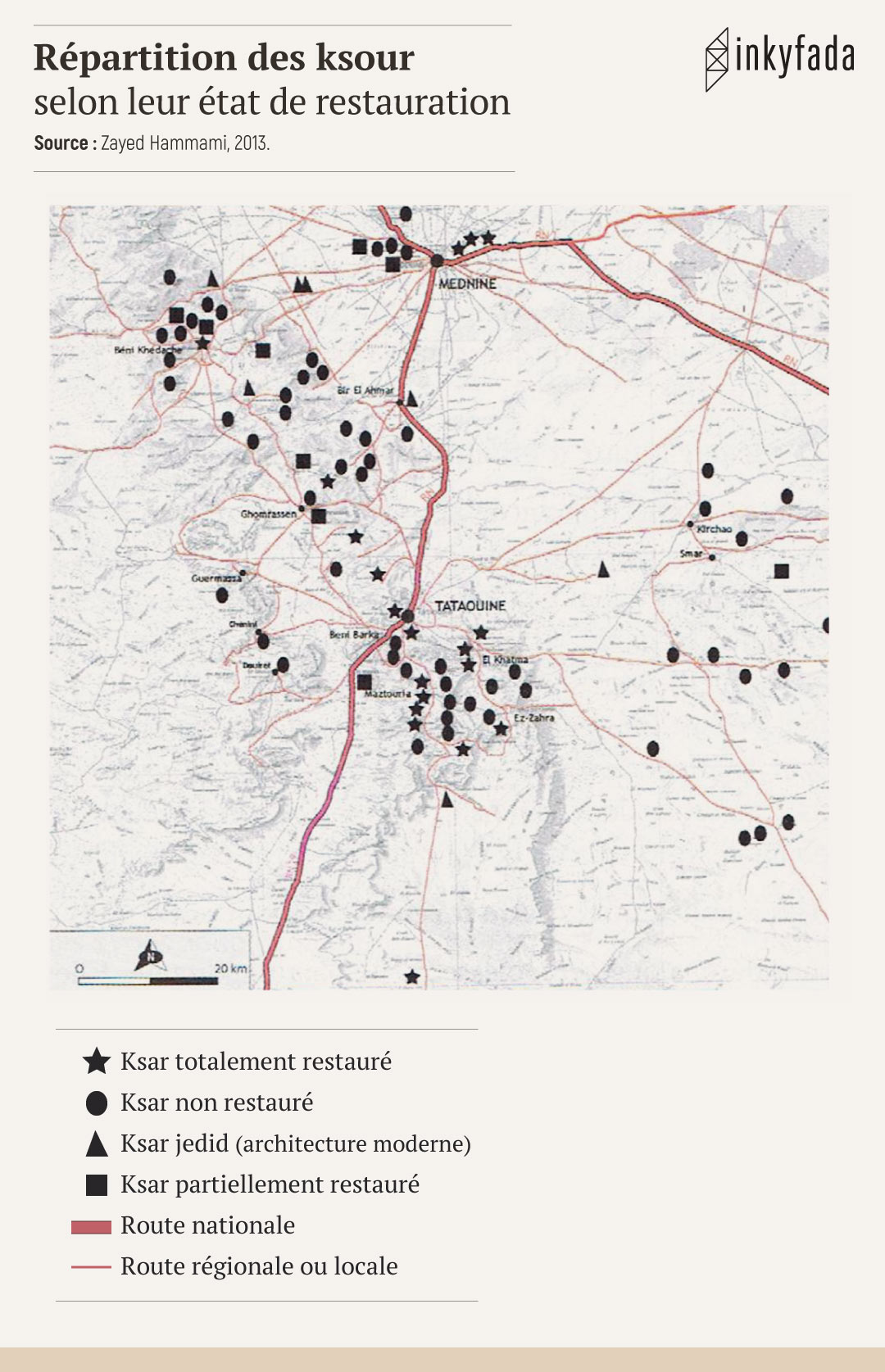

D’après le commissariat régional des affaires culturelles à Tataouine, 40% des ksours seraient totalement abandonnés en 2021. Mais une enquête approfondie, réalisée par le géographe Zayed Hammami en 2013, révèle un taux d’abandon de ces fortifications de près de 62%, dont une partie serait effondrée à plus de 75%. Plusieurs plans de restaurations ont été lancés, portés par l’Institut National du Patrimoine (INP) et parfois en collaboration avec des projets intergouvernementaux.

Cependant, sur 92 ksour recensés, seulement 18 ont été totalement restaurés.

L’une des raisons qui pourrait expliquer ce faible taux de restauration serait le régime foncier qui s’applique sur les ksour. Comme le rappelle un chercheur membre de l’INP, la grande majorité de ces ksour sont des propriétés privées collectives. L’accord de l’ensemble des propriétaires est donc requis avant toute transformation de l’édifice, ce qui provoque parfois l’annulation ou le report de projet de restauration.

Mais le travail de patrimonialisation de cet immobilier vernaculaire semble aussi avoir été freiné par une certaine marginalisation de la culture du Sud-Est tunisien. Dans un rapport publié par l’UNESCO en 2009, Mustapha Khauousi l’évoquait “sans exagération” comme “le parent pauvre du patrimoine culturel immobilier en Tunisie”. Ce n'est qu’en 2021 qu’est inscrit pour la première fois un ensemble de 19 ksour sur la liste du patrimoine national tunisien. À cette liste seront ajoutés 9 ksour en janvier 2024 par un arrêté du Ministère des Affaires Culturelles.

“Longtemps considéré par les responsables et par les professionnels comme l’expression d’une culture marginale, pour ne pas dire arriérée [...], il n’a que rarement retenu l’attention des chercheurs et sa connaissance est demeurée très limitée et souvent superficielle.", déclarait Mustapha Khauousi en 2009.

Préparé par l’INP, des associations et des représentant·es de la société civile, un dossier pour présenter les ksours à l’UNESCO a été monté depuis 2012 et inscrit sur la liste préliminaire depuis 2019. La liste déposée ne contient qu'une vingtaine de ksours, bien qu’on en dénombre environ 90, alors même que l’UNESCO considère ce bien culturel comme “sous représenté dans la Liste du patrimoine mondial pour ne pas dire [...] totalement absent”.

À gauche : Mohammed, originaire de Douiret, conte à chaque visiteur l’histoire de l’ancien village. À droite : Des inscriptions amazigh sont présentes à l’entrée de toutes les maisons du village.

L’inscription de ce patrimoine à l’UNESCO pourrait être un moyen pérenne de restaurer ces biens, mais rimera aussi avec leur exploitation touristique. Certain·es, comme Hayet, une habitante de Douiret nouvelle, voient la venue de touristes comme bénéfique "sur tous les plans, pour notre travail, pour échanger et pour leur propre découverte".

D’autres sont conscient·es des risques que le tourisme de masse peut produire dans la région. "Ça peut aider, mais il faut qu’il soit contrôlé", avertit Jamel. Pour lui, la difficulté d’accessibilité de Douiret et des autres villages est un bon moyen "pour préserver ces endroits fragiles". De son côté, Latifa refuse chaque demande de développement de son auberge par les différentes agences de voyage avec lesquelles elle collabore.

"Beaucoup d'agences de voyage nous disent d'agrandir la résidence. Mais on ne veut pas ! On veut garder le charme du village, pour que les gens se sentent comme chez eux", explique Latifa.

La transformation de ce lieu en une attraction touristique ne semble pas être envisageable pour elle, qui a à cœur de protéger ce lieu. "Cela veut dire que n'importe qui peut venir avec des 4x4 et des bus. […] Au lieu de venir avec une trentaine de personnes, ils veulent en faire venir 70 à 80. Ce n'est pas un dortoir ici !". Car si elle devait attribuer une notation à son auberge, ce ne serait pas cinq étoiles, "non, ce serait l’infini !".