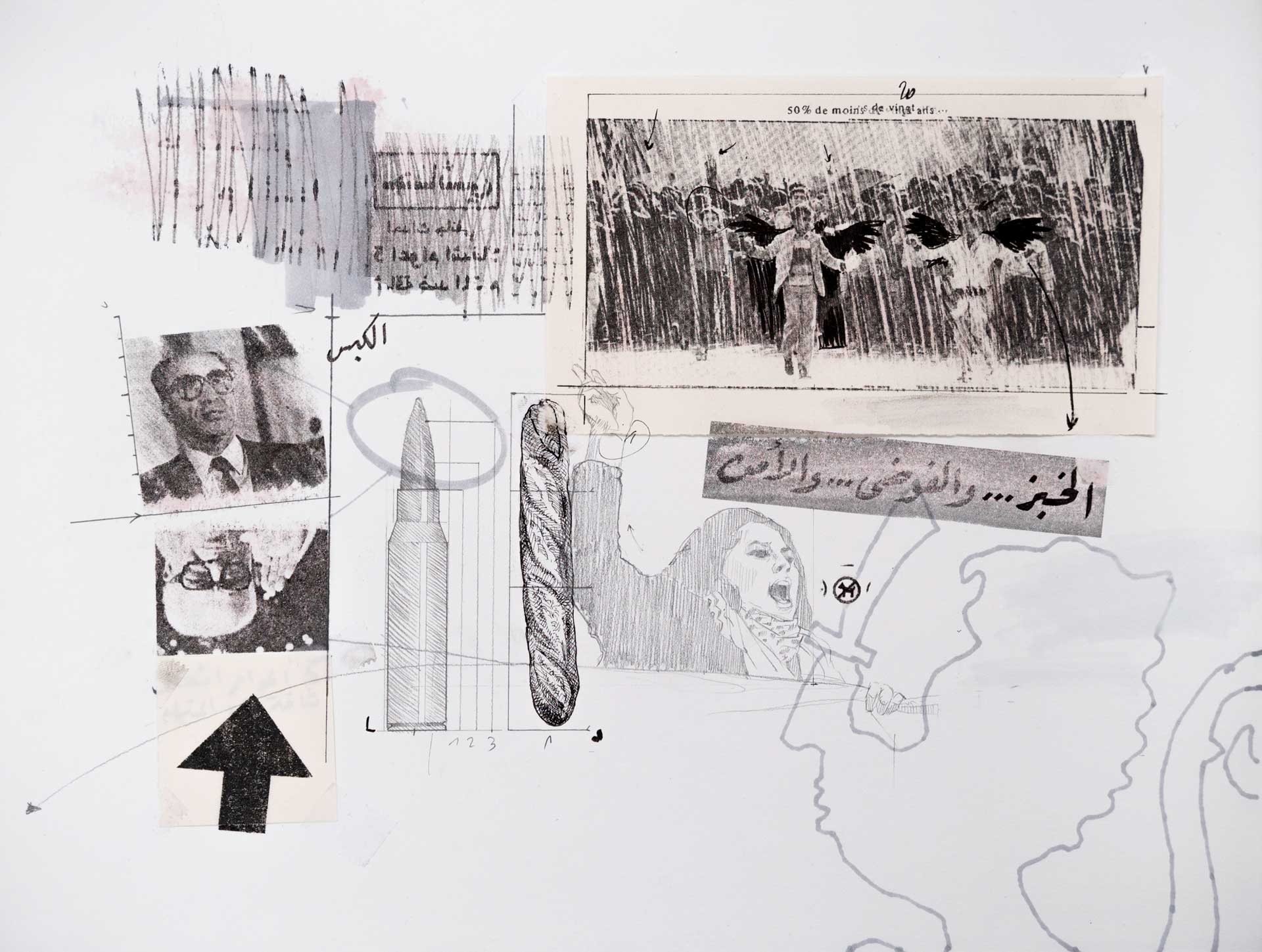

Le jour même, les habitant·es de la ville de Douz se soulèvent contre la mesure. La révolte se propage dans plusieurs régions puis dans la capitale. Les manifestations se poursuivent malgré l’état d’urgence et le couvre-feu décrétés le 3 janvier. Le 6 janvier, le président Bourguiba annonce le retrait de la mesure. Il s’agit de ce que l’histoire officielle a nommé les “émeutes du pain”.

Un passé confisqué, une mémoire en reconstruction

Au moment des événements, la presse du pouvoir occulte les tirs à balles réelles sur les manifestant·es, la répression sanglante des mouvements de protestation et la terreur exercée aux domiciles des personnes arrêtées. Elle s’attèle plutôt à construire l’image d’un pays en proie à la “pègre”*, aux délinquants et à la supposée sauvagerie des quartiers populaires. “Chaos”, “crimes”, “destruction”, “désolation”, “vandalisme”, “barbarie”... tout un attirail lexical vient jalonner les titres et les articles de journaux comme L’Action, La Presse, Les Annonces, Al Anwâr, Le Temps… Les médias internationaux ne se privent pas, eux, d’un regard culturaliste et folklorisant avec des titres tels que “Le couscous de la colère” (la chaîne suisse RTS) ou “Des cactus dans le jasmin” ( Le Point, 18 juin 1984).

Presse de janvier 1984, Centre de documentation nationale

Venu dissiper le “brouhaha”* ambiant, le président omnipotent aurait eu pitié de ses “sujets” et, dans un élan de mansuétude, aurait alors décidé de son propre chef d’annuler la mesure qui doublait le prix du pain. Les gros titres mettent ainsi aux devants de la scène ce seul protagoniste :

“Le leader du peuple protège le pain du peuple” (Al Anwâr, 8 janvier)

“Bourguiba parla et la conscience revint” (Al bayân, 9 janvier)

“Le peuple tunisien réaffirme sa gratitude, sa reconnaissance et sa fidélité à Bourguiba” (L'Action, 7 janvier)

Tout en valorisant un héros que le peuple aurait trahi en sortant manifester, les journaux expriment leur soulagement face à la liesse collective qui suit cette mesure :

“De la révolution du pain à la révolution de la joie” (Al I’lân, 10 janvier)

“De la colère à l’euphorie" (Le Maghreb, 15 janvier)

Presse de janvier 1984, Centre de documentation nationale

Cette version hégémonique est d’autant plus infondée que Bourguiba est tout sauf puissant à ce moment précis de la fin de sa présidence. Les luttes de pouvoir affaiblissent la marge de manœuvre du président octogénaire et ses activités et apparitions politiques sont très réduites.

Ce récit officiel mettant en avant la clairvoyance du président Bourguiba, présenté comme le seul acteur digne d’être remémoré, efface les expériences des personnes qui ont vécu ces événements de l’intérieur. Cynique, il fait souvent l’impasse sur les violences policières et les répercussions de telles décisions sur les vies des plus dominé·es. Synthétique, il dresse un bilan froid des événements : une centaine de mort·es et des centaines de blessé·es et de personnes arrêtées.

Malgré cette mémoire aveugle, un choix quasi immuable du terme “émeutes” pour qualifier l’événement et un bilan toujours non exhaustif, une forme de reconnaissance a toutefois émergé ces dernières années puisqu’une rue de Tunis porte désormais le nom de Fadhel Sassi, tombé sous les balles le 3 janvier 1984. Il ne s’agit pas de l’avenue de Paris, celle qui l’a vu mourir, mais d’une autre rue, plus discrète, du centre-ville*.

Le travail de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) a permis de faire la lumière sur des pans importants d’une mémoire invisibilisée. La parole d’anciens détenus et de proches de victimes de la répression des soulèvements du pain a permis de mettre des mots sur le vécu. Les personnes ne sont plus des chiffres ou des silhouettes anonymes sur une coupure de presse, leurs voix résonnent et témoignent de ce qu’est l’expérience charnelle de l’appareil sécuritaire de l’État.

Sur le même sujet

Mais le fonctionnement de l’Instance a également ses limites puisque toutes les victimes n’ont pas réussi à déposer leurs témoignages. Parmi les récits liés à janvier 1984, déposés à l’IVD, on retrouve ceux d’anciens condamnés à mort de l’Ariana, arrêtés et jugés coupables du meurtre d’un automobiliste en marge des manifestations, mais pas ceux des condamnés à mort de Mellassine, pourtant inculpés dans une affaire similaire dans le même contexte, et qui n’ont jamais obtenu réparation.

“Les menottes étaient trop grandes pour nos poignets d’enfants”

Le 3 janvier 1984, jour où les manifestations atteignent un pic dans la capitale, un conducteur accompagné de son épouse meurt dans sa voiture à cause d’une pierre reçue en pleine tête. L’événement survient au niveau de la route allant du croisement de Saïda vers la faculté des lettres du 9 avril. Suspectés d’avoir participé aux manifestations et d’avoir tué l’automobiliste, six jeunes habitants de Mellassine sont arrêtés le soir même, sans preuves. Cinq d’entre eux sont condamnés à mort par pendaison le 26 mai 1984. Le sixième est condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le 19 juin de la même année, les condamnés à mort sont graciés et leur peine se mue en prison à vie. Sous le président Ben Ali, cette peine est réduite à 20 ans et ils sont finalement libérés quelques années plus tôt. Quatre d’entre eux quittent la prison de Nadhour en 1994 : Kamel Marzouk, Elaïd el Fatnassi, Abbes el Mekni et Lotfi Jlassi. Le dernier, Hssan Snoussi, en sort en novembre 1997.

Lors d’un entretien effectué avec Hssan Snoussi et Kamel Marzouk début janvier à Mellassine, les deux hommes, amis d’enfance âgés à l’époque de 16 ans et demi, se souviennent des conditions de leur arrestation. En l’absence de son frère Habib qui était visiblement la cible première des policiers, Hssan Snoussi se fait embarquer à la place. Enfermés sans trop comprendre pourquoi ils sont arrêtés, Kamel Marzouk et lui sont torturés régulièrement malgré leur jeune âge :

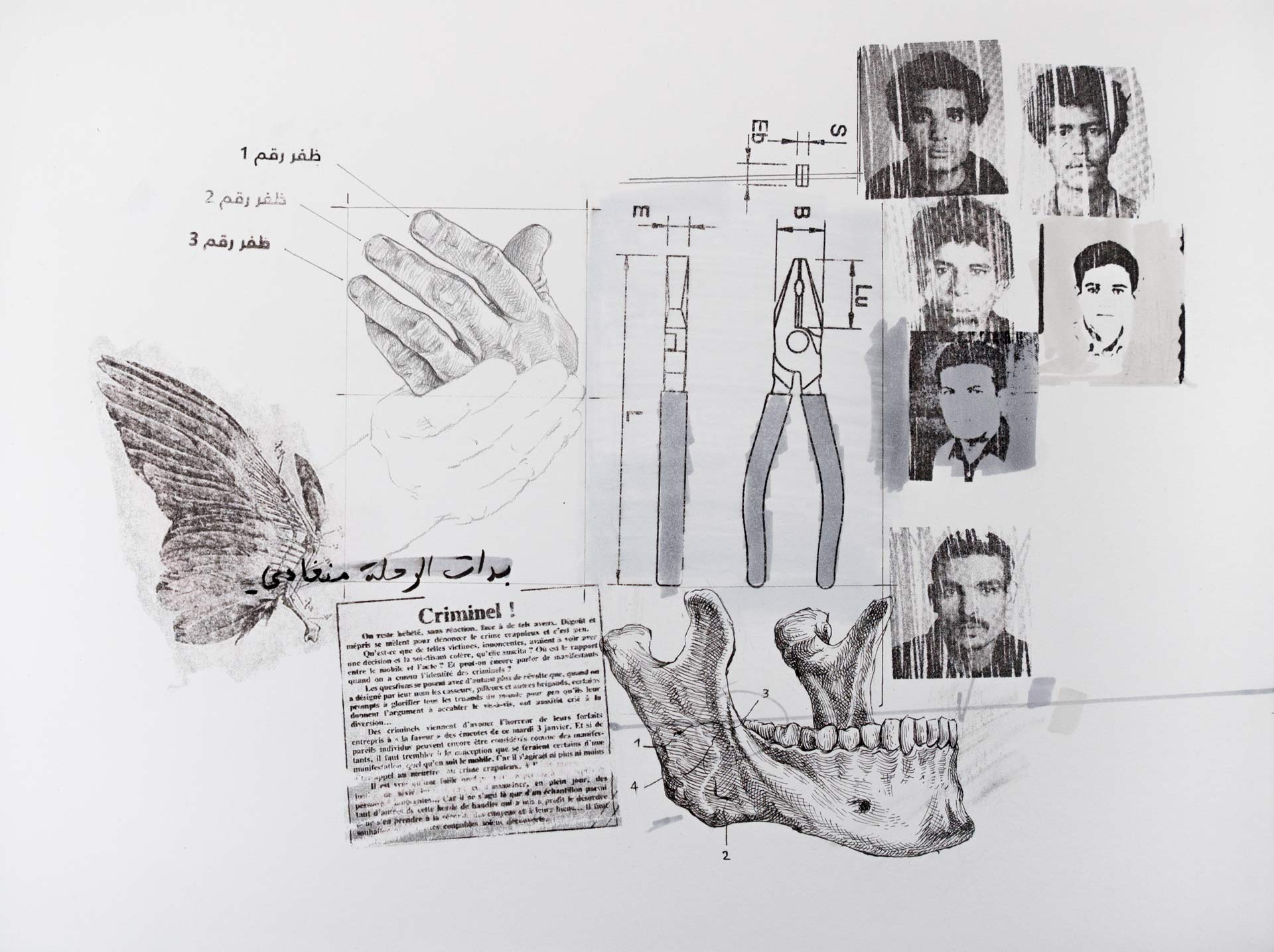

Crédits : Nidhal Chamekh

Les deux mineurs violentés et humiliés attendent ainsi leur procès qui n’a lieu que cinq mois après, en mai 1984. Celui-ci est activement suivi par différents journaux qui publient les photos des détenus et leurs noms, la reconstitution de la “scène du crime” et le rapport détaillé du procès.

Hssan Snoussi y est désigné comme le chef d’une bande de criminels notoires et serait à l’origine du coup fatal. Il est accusé d’homicide volontaire. Les autorités font usage de son surnom “Kalb essabkha” [le chien de la sebkha] comme s’il s’agissait d’un criminel de renom malgré l’absence de casier judiciaire et le fait que, selon lui, il s’agit de son “surnom d’enfance”. Dans le rapport détaillé du procès publié par le journal Al `amal, le juge Lakhdhar Abdesselem lui assène :

Tu es un chômeur [...], tu ne veux pas travailler, tu en veux à ceux qui ont des voitures, tu veux les tuer [...]. Les Américains sont allés en Amérique alors qu’elle n’était qu’un désert, ils l’ont bâtie et se sont construits avec elle, toi tu veux rester dans la sebkha sans travail, envieux des autres. Ce n’est pas une histoire de pain”. ( Al ‘amal, 25 mai)

Dans ce climat où les jeunes hommes sont méprisés et condamnés d’avance, l’accusation considère les autres détenus coupables d’être les complices de Hssan Snoussi et d’avoir eu l’intention de nuire à autrui en sortant manifester, en jetant des pierres sur les voitures et en cherchant à incendier le véhicule accidenté.

Hssan Snoussi et Kamel Marzouk se souviennent de l’incongruence des preuves à leur encontre, de l’indifférence face à la version de l’épouse de l’automobiliste décédé et de la pression exercée sur la témoin Noura Arfaoui.

Le rapport détaillé du procès, publié par le journal Al `amal (25 mai 1984), indique que les avocat·es ont tenté de démontrer les incohérences de l’affaire et de dénoncer un procès qui déforme la réalité :

L’incapacité de l’accusation à prouver que ce sont ces jeunes hommes en question qui sont coupables donne lieu à une punition collective non fondée.

Le témoignage de l’épouse de la victime selon laquelle l’incident est survenu au croisement de Saïda alors que les accusés habitent à Mellassine n’est pas pris en compte. Selon l’accusation, ce témoignage est sans valeur car la catastrophe aurait fait perdre la raison à l’épouse, elle serait incpable de bien se remémorer la scène, ayant perdu toutes ses facultés. L’enquête reconstitue d’ailleurs la scène près du pont de Mellassine et non près du dit croisement.

Le témoignage des proches des détenus procurant des alibi est invalidé lui aussi à cause du très fort lien de parenté. Par exemple, la version de la famille de Lotfi Jlassi défendant que le jour de l’incident, il cherchait son frère à l’hôpital car celui-ci était grièvement blessé suite à la répression des mouvements de protestation, n’a simplement pas été entendue alors que cela aurait pu l’innocenter.

Au contraire, l’accusation valide des témoignages fragiles contre les détenus dont celui de la voisine de Hssan Snoussi, Noura Arfaoui qui aurait témoigné sous influence.

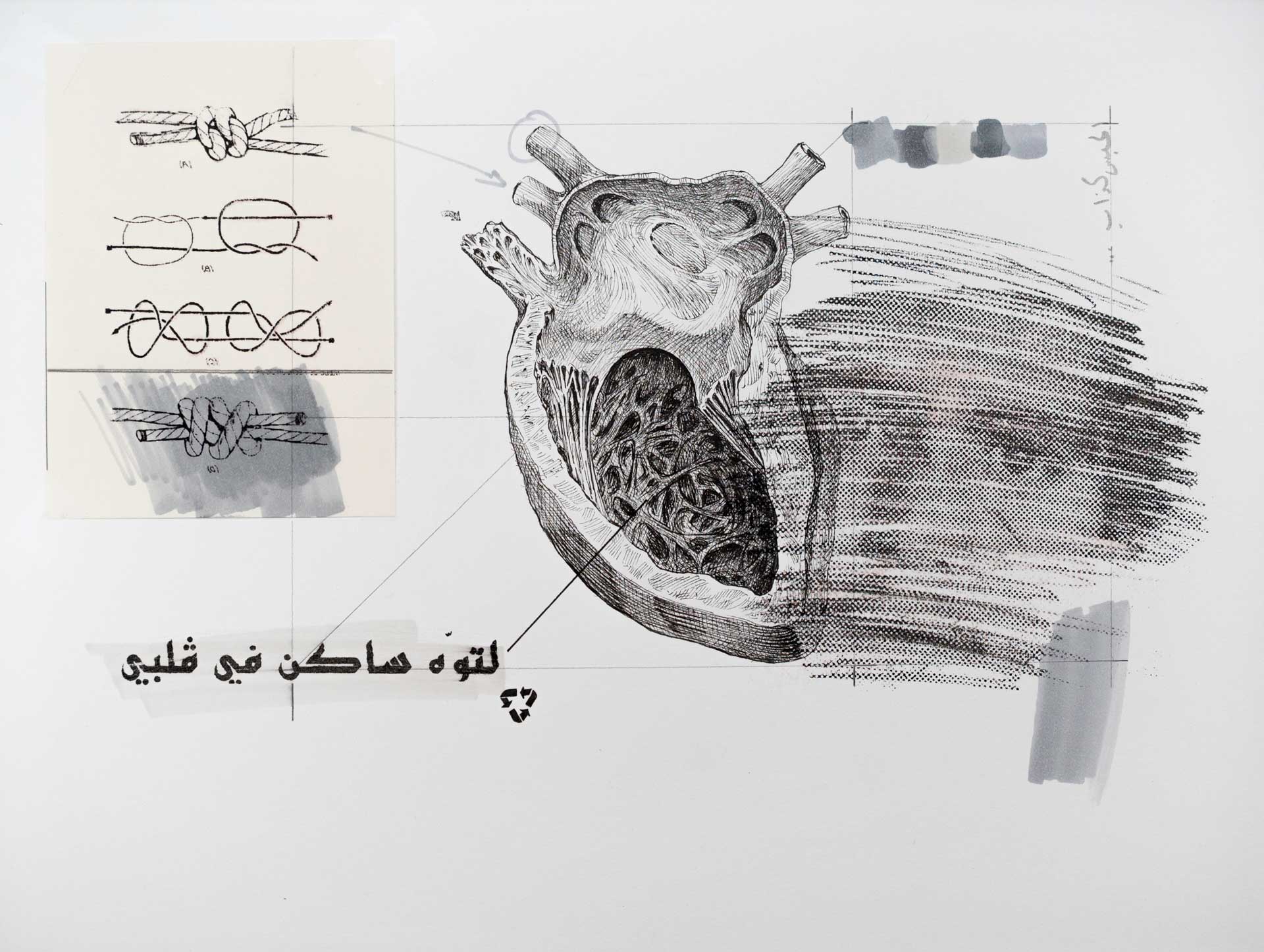

“La peine de mort m’habite encore”

Bochra Bel Haj Hmida, à l’époque avocate stagiaire, fait partie des avocat·es chargé·es d’office pour défendre les inculpés de Mellassine. L’argumentaire de la défense s’emploie à démontrer une absurdité juridique puisque les six détenus sont jugés collectivement pour la mort de l’automobiliste. “Il n’y a pas de responsabilité collective sur le plan pénal, chacun est condamné pour l’acte qu’il a commis, tout le procès tournait donc autour de ‘qui a lancé la pierre’ [...]”, explique Bochra Bel Haj Hmida, rencontrée lors d’un entretien.

Mais à la surprise générale, le juge annonce la peine de mort. L’avocate se souvient de la rage ressentie face à la sentence :

“Au début, on ne savait pas que l’affaire allait prendre cette tournure, on pensait qu’ils allaient écoper de 20 ans de prison mais on a été surpris de le voir annoncer la peine capitale [...]. Je me suis emportée, je n’en pouvais plus, je me suis mise en colère, je n’avais jamais vécu ça, je me suis mise à crier : ‘quelle honte, c’est une mascarade’ [...]."

Au-delà du fait que le juge lui semblait “convaincu et serein”, Bochra Bel Haj Hmida comprend que la sentence était déjà prête, que la décision avait été prise avant le jugement. Il s’agissait d’un procès politique : “c’était mon premier, j’étais jeune, c’était le premier choc”, se remémore-t-elle.

Malgré la difficulté de convenir que tous les accusés avaient collectivement la volonté de tuer et après cinq mois éprouvants dans les geôles d’el Gorjani, les jeunes hommes sont ainsi condamnés selon les articles 32, 59, 205, 204, 304 et 307 du Code pénal pour une panoplie de crimes. L’article 204 signe leur arrêt de mort. La nouvelle de leur pendaison prochaine s’abat sur eux à la fin du mois de mai.

Kamel Marzouk se souvient encore de la fièvre qui le prenait de manière intempestive chaque soir à partir du moment où il a su qu’il allait mourir. “Car ils exécutaient à la nuit tombée”, rappelle Hssan Snoussi qui lui, évoque ce qu’une telle sentence a d’indicible.

Enchaînés dans le couloir de la mort de la prison de Tunis, recevant comme repas durant le mois de Ramadan de la sauce dans des bols en plastique, les détenus passent quasiment un mois dans l’attente d’être exécutés.

Crédits : Nidhal Chamekh

“Une justice sous les ordres”

La condamnation à mort des jeunes hommes de Mellassine (en plus de celle des jeunes prisonniers de l’Ariana) donne lieu, entre mai et juin 1984, à une campagne dénonçant une telle sentence.

Bochra Bel Haj Hmida se lance, avec un groupe constitué entre autres de journalistes, de chercheur·ses et d’enseignant·es dans une campagne de sensibilisation contre la peine de mort, dénonçant un “procès inique”, une “peine exemplaire” et “une justice sous les ordres”. Un comité se crée, il multiplie les pétitions et les cris d’alarme. Plusieurs organisations se mêlent à la mobilisation dont le premier noyau d’Amnesty International en Tunisie et la Ligue tunisienne des droits de l’homme (LTDH). Les journaux d’opposition dont Al Mustaqbal et Attarîq al Jadîd condamnent fermement le verdict.

Les mères des condamnés font également partie du mouvement de contestation et assistent aux différentes réunions. Bochra Bel Haj Hmida se souvient de leur “force” mais également des nuances de leur désespoir.

"Il y en a qui justifiaient, qui disaient qu’ils étaient innocents et d’autres qui ont compris que leurs fils étaient foutus, condamnés d’avance, que c’est l’État qui les avait condamnés”.

Le comité anti-peine de mort tente d’obtenir la grâce auprès de différente·s acteur·trices politiques. Le dialogue avec le premier ministre Mohamed Mzali est cependant impossible selon Bochra Bel Haj Hmida. “Il avait cette langue de bois, il n’avait aucune souplesse et tenait fermement à sa position, à la fermeté de l’État, etc. Il voulait qu’ils soient condamnés à mort juste pour maintenir sa position”, se souvient-elle.

Reçu au palais présidentiel, le comité constate au contraire une forme d’émotion chez l’épouse du président. Wassila Bourguiba évoque les nombreuses lettres reçues du monde entier par Habib Bourguiba et son étonnement de voir une telle mobilisation.

Les deux positions sont en réalité dues à deux stratégies différentes, Mohamed Mzali oeuvrant à renforcer sa légitimité politique après le séisme provoqué par les événements de janvier 1984 et Wassila Bourguiba tentant de le décrédibiliser en poussant le président à accorder son pardon aux détenus*.

L’intervention de celle-ci, en plus du travail de militant·es contre la peine de mort, finissent par payer puisque la grâce est accordée le 19 juin 1984. Encore une fois, c’est le président qui prend toute la lumière médiatique. Le langage du pouvoir, adepte de l’emphase et des redondances, loue en effet “un acte de clémence”, “une clémence souveraine” et chante “cette noble mansuétude de Bourguiba” ( L’Action, 20 juin).

Après avoir, au mois de janvier, accentué le rôle de Bourguiba dans la liesse populaire à la suite de l’annulation de la mesure de réduction des subventions sur les produits céréaliers, c’est la liesse des familles des détenus dont le président serait à présent à l’origine. On retrouve ainsi, à quelques mois d’intervalle, le même cadrage du chaos suivi par l’allégresse, l’ensemble étant imprégné d’éloges du statu quo : “un cauchemar dissipé par le président” ; “une joie immense qu’il a introduite chez les familles” ; “des mères contentes, soulagées après la décision du gouvernement”, répète Assabâh (24 juin).

La même presse, qui encense le pouvoir quelles que soient ses décisions, déclarait pourtant un mois auparavant, en soutien à la peine de mort, “à crime impardonnable, châtiment exemplaire” ( L’Action, 16 mai) ou, le lendemain du procès, “au vandalisme démentiel, un seul châtiment : la rigueur de la loi” ( L’Action, 27 mai).

Crédits : Nidhal Chamekh

“Nous sommes l’histoire de la Tunisie”

Après la grâce présidentielle qui les condamne à la prison à vie et le soulagement d’échapper à la mort, Hssan Snoussi et Kamel Marzouk sont envoyés à la prison de Nadhour où ils se retrouvent auprès d’opposants politiques et de prisonniers d’opinion.

Cette période de leur vie leur semble à la fois proche et lointaine mais ses effets sur leur présent sont implacables, entre problèmes de santé, précarité et non accès aux droits sociaux. “Je suis rentré en prison imberbe, je suis sorti vieux et édenté”, souffle Hssan Snoussi.

"Pourquoi j’étais opprimé durant l’ère de l’oppression et pourquoi je suis opprimé durant l’ère de la liberté ? On m’a bafoué ma vie et on me bafoue maintenant mes droits”, se désole-t-il.

Son ami Kamel Marzouk partage la frustration d’avoir eu une jeunesse broyée. Montrant sa jambe paralysée : “voici ce que la prison m’a laissé”, dit-il en souriant.

Hssan Snoussi et Kamel Marzouk n’ont jamais pu témoigner pour l’IVD. Ils ont pourtant essayé de déposer leur témoignage, mais en vain. Les deux hommes se souviennent de plusieurs formes d’intimidation vécues à l’entrée du siège de l’IVD les ayant empêchés d’y accéder et ainsi d’être reconnus dans la liste des victimes de la répression de janvier 1984.

Le personnel de sécurité les aurait dissuadés de déposer leur dossier en leur présentant la procédure comme fastidieuse et nécessitant beaucoup de documents, dont le dossier juridique de leur affaire.

Contactée à ce sujet, Sihem Ben Sedrine, ancienne présidente de l’IVD, assure que l’instance n’a jamais exigé de fournir des dossiers et que seul un témoignage corroboré par des proches suffisait à se voir inscrit·e sur la liste des victimes qui allaient être écoutées. Elle se souvient cependant d’une intimidation policière exercée près des locaux sur les témoins et sur les membres de l’IVD et ceci tout au long des travaux de l’instance.

Hssan Snoussi, incapable d’obtenir une carte d’identité après sa sortie de prison malgré plusieurs tentatives, se sent exclu et abandonne les démarches auprès de l’instance. Lorsqu’en 2018, sa carte est enfin entre ses mains, le dossier de janvier 1984 est déjà clos auprès de l’IVD. Invisible même aux yeux de l’instance des invisibilisé·es de l’histoire, privé de ses droits même au-delà de sa sortie de prison, Hssan Snoussi est constamment rappelé à janvier 1984. Dans les administrations, dans sa chair, dans son être, tout le ramène au même endroit, au même instant. Espérant retrouver son dossier au tribunal afin de demander justice, il s’y rend à maintes reprises mais il arrête brutalement d’y aller lorsqu’il se retrouve un jour dans la même salle où il a été condamné.

Toujours amis, Hssan Snoussi et Kamel Marzouk vivent de la vente des déchets qu’ils ramassent, “on est littéralement dans la poubelle”, disent-ils. Plus de vingt ans après leur libération, la bureaucratie les rappelle à un statut d’hommes à la marge, entre labyrinthes administratifs interminables, absence d’indemnités et amnésie. Pourtant, "nous sommes l'histoire de la Tunisie", lance Hssan Snoussi.