Finalement, le patient sera transféré vers les services de réanimation, après avoir attendu dehors trois heures. “Près des escaliers”, regrette la jeune infirmière. “La nuit, il y a plusieurs problèmes. Pendant la garde, c’est vraiment pénible parce qu’il n’y a pas de personnel disponible”, affirme Ali*, un médecin résident spécialisé en réanimation.

A l'extérieur de l'hôpital Abderrahmen Mami, près de l'unité consacrée aux cas suspects de Covid-19, le personnel soignant se change en vitesse à l'extérieur.

Des hôpitaux saturés

À la mi-septembre il restait encore des places en réanimation disponibles à l’hôpital Abderrahmen Mami, mais désormais, le service est saturé, comme c’est le cas dans la plupart des hôpitaux du pays. Avec un peu plus d’une centaine de lits de réanimation réservés aux personnes Covid-19, la situation est déjà très critique et le nombre de personnes nécessitant une hospitalisation augmente de manière exponentielle. Le ministère de la Santé a dénombré 23 personnes de plus en réanimation entre le 26 et le 30 septembre. En quelques jours, le nombre est passé de 76 à 99 personnes.

Sur le même sujet

Lors de la première vague, l’hôpital de l'Ariana était considéré comme le centre de référence des malades atteint·es du Covid-19. À cette période-là, les cas suspects ne franchissaient pas la porte des urgences. Une tente avait été dressée à l’entrée afin d’effectuer un “pré-tri” pour limiter le contact avec d’autres patient·es.

Mais pour Ali, le jeune médecin, ils et elles n’ont plus le choix. L’option a été écartée car les urgences déjà débordées doivent faire face à un nombre de cas en forte augmentation, rendant plus difficile cette précaution. Désormais, “c’est une pathologie à prendre en considération comme toute autre pathologie”, soutient Ali.

Aux urgences, “le patient vient comme tout patient normal”, précise le jeune homme. Il ou elle est ensuite interrogé·e par un·e soignant·e afin de noter les éventuels symptômes liés au Covid-19. S’il s’agit d’un cas suspect, il·elle est alors isolé·e et testé·e. Si son état est grave, le ou la malade rejoint le service de réanimation destiné aux patient·es atteint·es du Covid. Si son état l’est moins, le placement se fera dans une autre unité destinée aux cas intermédiaires, créée début septembre et équipée en oxygène. Enfin, si l’état ne nécessite pas d’hospitalisation, les personnes testées positives sont invitées à retourner à leur domicile.

Patient·es Covid et non Covid : le pêle-mêle

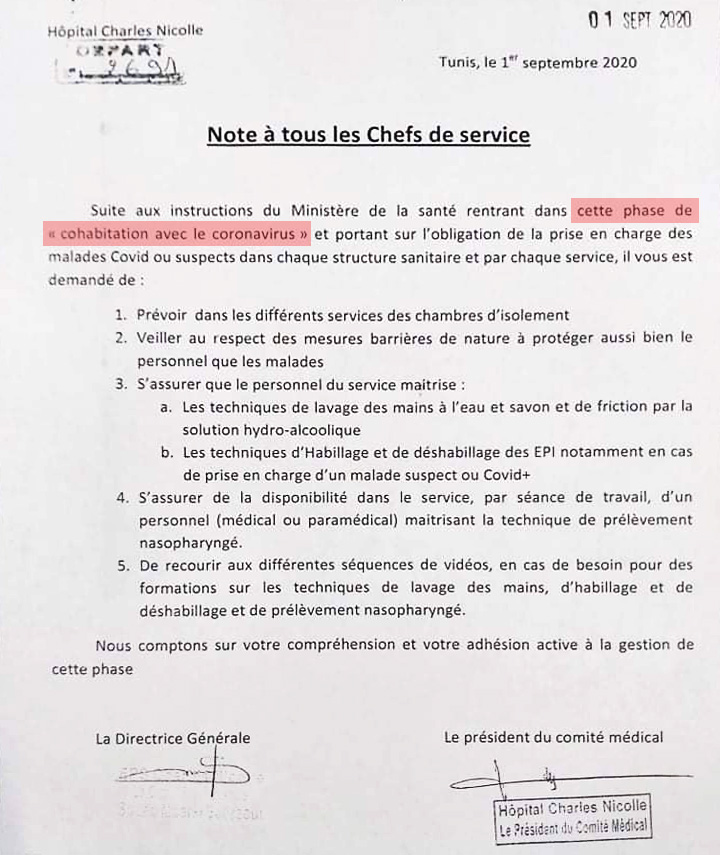

Un jour de mi-septembre, à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis, le personnel du service cardiologie s’arrête de travailler pendant près d’une demi-heure pour dénoncer le mélange des patient·es Covid et non Covid, et demander davantage de matériel de protection. Dans une note datée du 1er septembre 2020, destinée aux chef·fes de service de l’hôpital, la direction oblige à intégrer des patient·es Covid ou des cas suspects dans chaque structure sanitaire et chaque service, et informe les chef·fes de service d’une nouvelle phase dans la gestion de l’épidémie, qui consiste à “cohabiter avec le virus”.

À quelques kilomètres de là, à la Marsa, la colère gronde aux urgences de l’hôpital Mongi Slim. La semaine du 21 septembre, médecins, internes et infirmier·es ont observé un sit-in de 10h à 11h pour dénoncer l’absence de circuit dédié aux patient·es Covid au sein de l’hôpital.

"Je me sens criminelle, car je mets des personnes contaminées avec d'autres malades et je ne peux pas dire aux gens de quitter les urgences. Je suis entre le marteau et l’enclume”, déclare Leila*.

L’infirmière a longuement hésité avant de se confier, par peur d’être identifiée par la direction. “On veut les frapper, mais sans qu’ils sachent de qui la frappe vient”, avant d’ajouter, “on ne veut pas faire de mal à nos patients, notre action, c’est pour le patient”, précise son collègue Hamid*.

Des centaines de soignant·es contaminé·es

Retour à l’hôpital Charles Nicolle. Issa*, infirmier, affirme qu’une patiente a été contaminée au sein même de l’hôpital. Pendant un mois, elle a séjourné au sein du service maxillo-facial, avant d’être transférée au service ORL. Quelques jours plus tard, elle est testée positive après avoir ressenti des symptômes du Covid-19.

Pour cet infirmier, compte tenu de la forte contagiosité du virus et de la présence de patient·es au système immunitaire affaibli, il est vital d’instaurer deux circuits distincts. Pour l’instant, l’isolement de cas confirmés au sein des différents services ne permet pas de protéger les autres patient·es. “C’est impossible, les toilettes sont communes et se situent sur le palier…”, déplore Issa.

Zakaria Bouguira est médecin anesthésiste et réanimateur. Il dénonce depuis longtemps l’absence de volonté politique de la part du gouvernement pour bloquer le virus, et affirme que la stratégie de l’exécutif est de laisser le virus se propager.

Le personnel hospitalier pâtit de cette situation et du manque de stratégie visible de la part du ministère de la Santé. De nombreux·ses infirmier·es, surveillant·es et médecins ont été infecté·es eux et elles aussi par le virus.

Le manque de matériel de protection et l’épuisement du personnel soignant sont, selon les personnes interrogées, les causes principales de ces contaminations. Issa ne travaille pas au sein d’une unité consacrée aux cas Covid mais avoue tout de même garder de côté un masque FFP2 afin d’être protégé dans le cas où un·e patient·e contaminé· serait admis·e dans son service. De son côté, un autre membre du personnel, interne aux urgences, achète lui-même ses masques FFP2 car ceux fournis par l’hôpital ne sont, selon lui, pas assez étanches.

À l'hôpital Abderrahmen Mami, Basma demande au surveillant de lui donner du matériel de protection. “Je n’ai que cela”, rétorque-t-il, en lui tendant des gants et une calotte. La jeune femme devrait théoriquement avoir un kit de protection pour traiter les cas suspects, censé contenir un masque FFP2, une blouse, des chaussures, une calotte, des gants, une paire de lunettes et une visière. Mais il n’y a pas de matériel disponible.

Après avoir été testé positif au Covid, un surveillant d’un hôpital de la banlieue de Tunis, qui a également requis l’anonymat par crainte de sanctions, décide alors de rester à son domicile. “Même s’ils me prennent en charge, je ne reste pas à l’hôpital, car je vais contaminer les autres”, déclare-t-il. Les hôpitaux souffrent actuellement d’un manque de ressources matérielles. “Pendant une garde de 18h, je n’ai que deux masques, un FFP2 et une bavette chirurgicale”, assure une infirmière de l’hôpital Mongi Slim**. Un de ses collègues précise que le problème réside dans l’administration qui ne met pas tout en œuvre pour les protéger du virus.

Le personnel contaminé doit rester confiné à domicile (lorsque le cas ne nécessite pas d’hospitalisation) et n’est pas remplacé, rendant la prise en charge des patient·es d’autant plus chaotique. Ces dernier·es font donc face à des hôpitaux engorgés et côtoient un personnel à bout de force et potentiellement à risque.

Au 15 septembre 2020, le ministère de la Santé dénombre quelque 474 personnels de santé infectés par le virus depuis le début de l’épidémie.

Nordine Ben Nassaf, directeur de l’hôpital Mongi Slim se défend. Pour lui, malgré la réalité des contaminations touchant le personnel soignant, “il n’y a pas de manque de protections individuelles”. Il invoque par ailleurs des “problèmes conflictuels entre les médecins” pour justifier la mobilisation de son personnel soignant et rejette toute responsabilité.

Dans le service réanimation de l’hôpital de l’Ariana, “Il y a environ deux malades par infirmier·e. Parfois, on est vraiment dépassé·es et un·e infirmier·e peut devoir prendre en charge jusqu’à quatre malades en même temps”, décrit Ali, le jeune médecin résident.

Pour les résident·es du service réanimation dédié au Covid, la garde dure entre 16 et 18 heures. Actuellement, “les malades sont plus nombreux·ses et les cas sont plus lourds. Ce n’est pas évident et ce n’est pas gérable, on a plusieurs tâches qui sont difficiles ; des intubations, des cathéters…”, affirme Ali, complètement épuisé.

“Psychologiquement et physiquement, on va très mal. Je suis épuisée. Quand j’ai un jour de repos, je passe 24h dans ma chambre à dormir”, renchérit sa consœur.

Des soignant·es s'occupent d'un patient atteint du Covid-19 dans le service de réanimation d'un hôpital à Gabès, dans le sud du pays, le 26 août 2020. Crédit photo : Fethi Belaid/AFP

Un chèque de 20.000 dinars pour un lit dans une clinique privée

La saturation des hôpitaux publics oblige certain·es patient·es à se tourner vers des cliniques privées très coûteuses. C’est le cas de la famille de Marwa* qui a été frappée de plein fouet par le virus. Son oncle paternel est décédé du Covid à la mi-septembre, et plusieurs membres de sa famille ont également été contaminé·es. Ils et elles anticipent afin de s’assurer une meilleure prise en charge .

En effet, la tante de Marwa a été testée positive et souffre des mêmes maladies chroniques que son frère défunt. Pendant trois jours, la famille était à la recherche d’une place à l’hôpital. Aucun établissement n’accepte de la prendre en charge car son état est stable et ne nécessite pas d’assistance respiratoire. Par téléphone, le personnel soignant lui conseille de prendre du paracétamol et des vitamines.

La famille de Marwa décide tout de même de chercher un lit au sein d’une clinique privée et de le réserver au cas où son état se détériorerait. Ces recherches sont facilitées par des accointances personnelles. Mais prendre les devants s’avère très coûteux. Au bout de quelques jours, la septuagénaire souffre de déshydratation et son état se dégrade rapidement. Les anticipations de la famille se révèlent alors utiles. Trois jours après la réservation du lit dans la clinique, la tante de Marwa est hospitalisée. Avant de pouvoir accéder à sa chambre, la famille a dû laisser un chèque de caution de 20.000 dinars.

Malades non Covid : les dommages collatéraux

Pour Walid*, médecin urgentiste dans un hôpital à Mahdia, le Covid agit comme une loupe sur le faible nombre de lits en réanimation dans le pays. Au sein du service de réanimation, “ils essaient de vider des places pour le Covid” alors qu’initialement, les urgences ont besoin de ces lits pour les accidentés de la route ou les causes cardiaques, par exemple. Le Covid est “une nouvelle charge” avant d'ajouter “il y a un manque de tout, nous essayons d’arranger les choses et de faire au mieux”.

En plus de ce manque d’infrastructure, la réticence des personnes souffrant d’autres pathologies à se rendre à l'hôpital par peur d’être contaminé·es ne facilite pas leur prise en charge, ce qui peut entraîner de graves conséquences sur le suivi de leurs traitements.

“Il y a entre 30 et 40 % des patients qui ne viennent pas à leurs rendez-vous”, regrette Agnès Hamzaoui, cheffe de service de Pneumologie à l'hôpital Abderrahamen Mami.

La professeure Hamzaoui constate tout de même un point positif, lors de la première vague, “il y a eu beaucoup de précautions qui ont été prises et il y a donc eu peu d’infections virales”.

Depuis le 16 septembre, le ministère de la Santé a interdit les visites au sein des hôpitaux. À la suite de cette décision, la cheffe de service a constaté une mauvaise compréhension de la part de certain·es patient·es qui croyaient les hôpitaux fermés.

Des mesures insuffisantes

Quelques jours après le sit-in de Mongi Slim, certains changements ont été opérés, tel·les que la prise de température dès l’entrée de l’hôpital et le réaménagement du centre d’acupuncture en une zone dite “tampon”. Cet espace permet d’accueillir les cas suspects en attente des résultats du test PCR ou d’une prise en charge.

Un membre du personnel attend devant la zone tampon consacrée aux cas de Covid, à l’hôpital Mongi Slim, à la Marsa, le 30 septembre 2020.

Néanmoins, “les cas urgents ne peuvent pas être admis dans cette zone tampon, car elle n’est pas adaptée”, souligne Hamid. Si le ou la patient·e est dans un état grave, il·elle reste aux urgences où l’isolation ne peut pas être assurée convenablement. “Il n’y a pas 100% d’amélioration, mais 50%”, finit-il par nuancer.

Une roulotte a également élu domicile près de l’entrée des urgences, depuis le 26 septembre. Le directeur de l’hôpital Mongi Slim, Nordine Ben Nassaf prend le temps de décrire la manière dont le personnel soignant est censé prendre la température des cas suspects et réaliser un interrogatoire concernant ses symptômes, depuis la fenêtre du véhicule. Pendant ce temps, le véhicule reste vide et personne n’est à la fenêtre avec un thermomètre. Car ce dispositif n’est toujours pas mis en œuvre, comme l’affirmeront plusieurs soignant·es de l’hôpital.