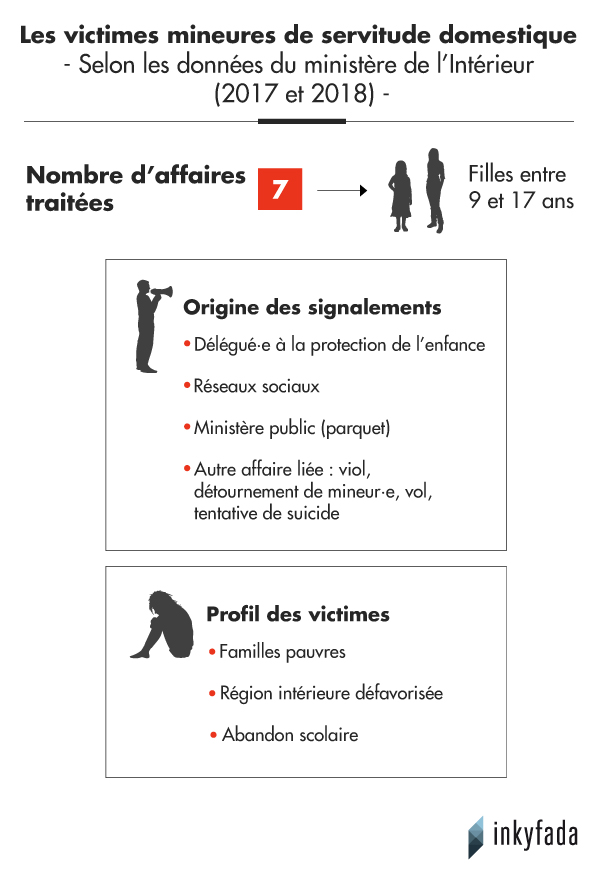

Derrière son bureau, la commissaire principale vérifie les cas listés, retranscrits à la main sur des feuilles volantes. Les données ne sont pas détaillées. Selon une note succincte élaborée par son service, les filles ont entre 9 et 17 ans et sont toutes originaires de régions intérieures défavorisées, des faubourgs de Fernana, dans le gouvernorat de Jendouba, à la localité de Cherarda, à Kairouan, en passant par les zones rurales de Kasserine ou de Bizerte. Très jeunes, elles sont contraintes à quitter les bancs de l’école et leur famille pour partir travailler en tant qu’aides ménagères.

Contrairement à d’autres formes plus visibles d’exploitation, la servitude domestique des enfants est plus difficilement détectable. Cloîtrées à l’intérieur des maisons, les jeunes filles échapperaient ainsi à la surveillance des autorités. “Il faut sensibiliser les gens pour qu’ils signalent ces cas”, poursuit Raoudha Bayoudh. Lorsqu’il s’agit des aides ménagères, les sources d’information du ministère de l’Intérieur sont effectivement limitées et principalement basées sur les signalements. Ceux-ci peuvent émaner des Délégué·es à la protection de l’enfance réparti·es sur l’ensemble du territoire, d’une injonction du ministère public (parquet), ou encore d’affaires exposées initialement sur les réseaux sociaux, Facebook étant une source de collecte d’informations privilégiée.

Mais dans la majorité des cas, les filles reconnues victimes de servitude domestique ont été signalées pour d’autres affaires. “Cela peut être une agression sexuelle qui s’est produite dans la maison où elle travaillait ou alors parce qu’elle a été accusée de vol – souvent à tort – par des employeurs qui cherchent à l’intimider”, explique Raoudha Laâbidi, présidente de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes (INLCTP). Parmi les affaires recensées, une a particulièrement été médiatisée après avoir été relayée sur les réseaux sociaux. Une jeune fille avait été prise en photo dans une grande surface, en compagnie de la personne qui l’employait. "Les forces de l’ordre ont retrouvé et interpellé la femme en très peu de temps et la victime a été prise en charge", se félicite la présidente de l’Instance.

Cependant, ce n’était pas la première fois que cette enfant avait été signalée, précise de son côté Raoudha Bayoudh. L’école où était scolarisée la jeune fille avait en effet informé le délégué à la Protection de l’enfance de son absence. Sur ordre du juge, elle avait repris sa scolarité, avant que son père ne l’envoie travailler de nouveau, quelques mois plus tard.

“Il arrive que l’enfant soit de nouveau exploité après avoir été pris en charge. Il n’y a pas de système de suivi, les moyens sont insuffisants”, avoue la responsable au ministère de l’Intérieur. “Sauf s’il y a un autre signalement”.

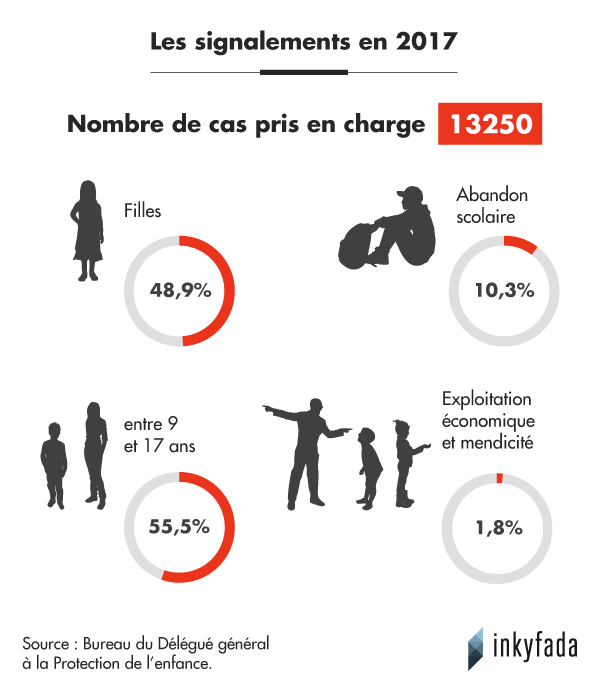

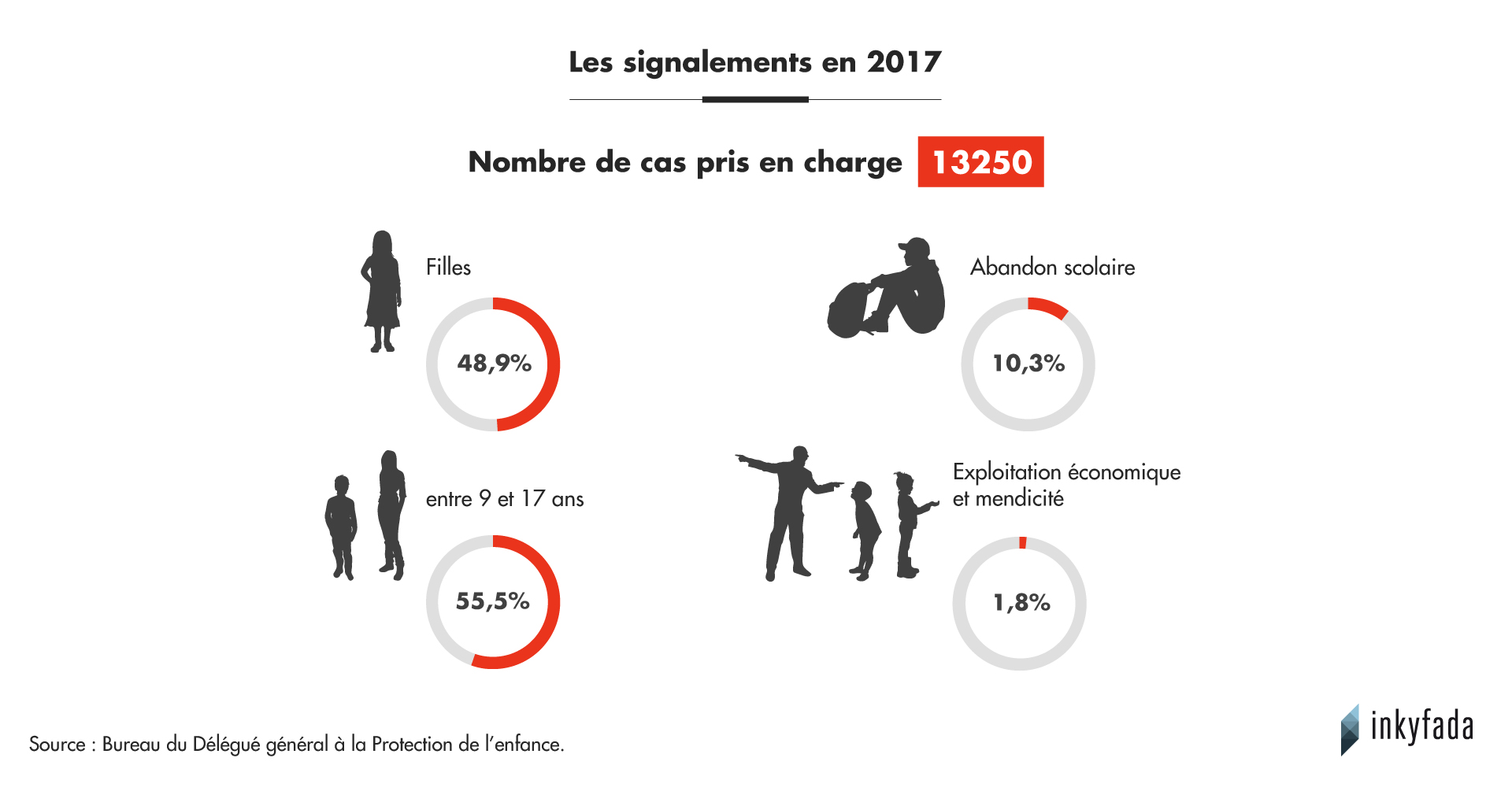

En 2017, plus de 13.000 signalements ont été "pris en charge" par les délégué·es à la protection de l’enfance, dont près de la moitié concernaient des filles. Pour autant, seule une infime minorité était liée directement à des cas d’exploitation économique et de mendicité, sans qu’il n’existe de statistiques spécifiques à la servitude domestique.

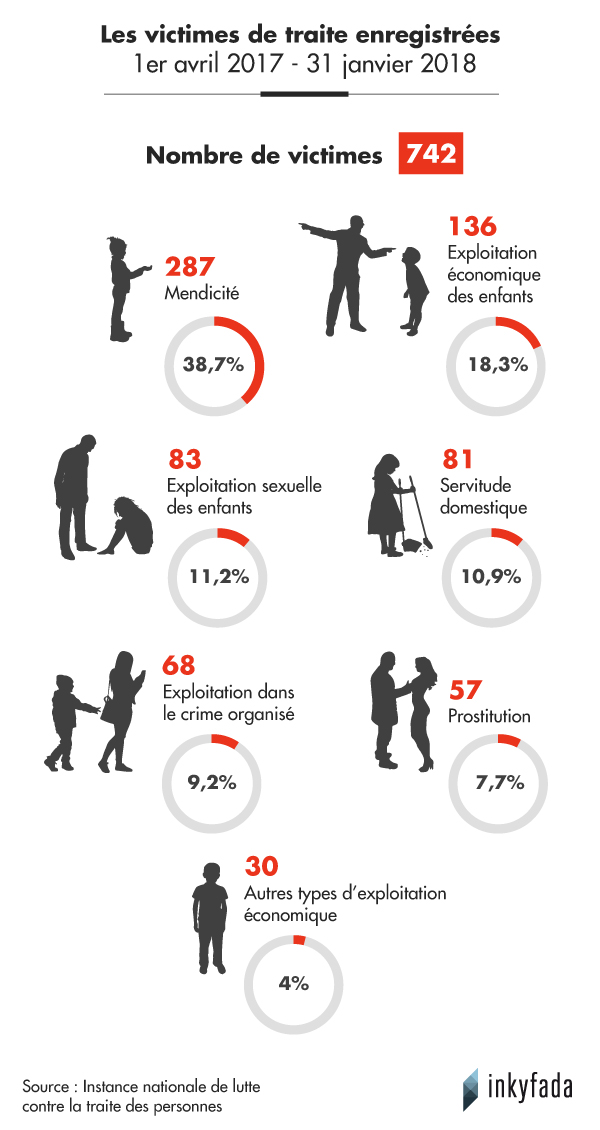

Du côté de l’Instance de lutte contre la traite, on dénombre au total 742 victimes entre le 1er avril 2017 et le 31 janvier 2018, adultes et enfants confondu·es. Plus d’une personne sur dix a été contrainte à la servitude domestique, sans qu’il ne soit précisé le nombre de victimes mineures. "Pour les enfants, les cas les plus détectables concernent le crime organisé ou la mendicité. Il n’y a pas encore eu un travail satisfaisant sur les aides ménagères mineures", précise Raoudha Laâbidi. Pour remédier à cette situation, la présidente de l’Instance mise entre autres sur un travail de sensibilisation à grande échelle. "On vit avec la traite sans le savoir. Aujourd’hui, les gens commencent à entendre parler d’esclavage moderne, à réaliser que faire travailler une petite fille, c’est un crime".

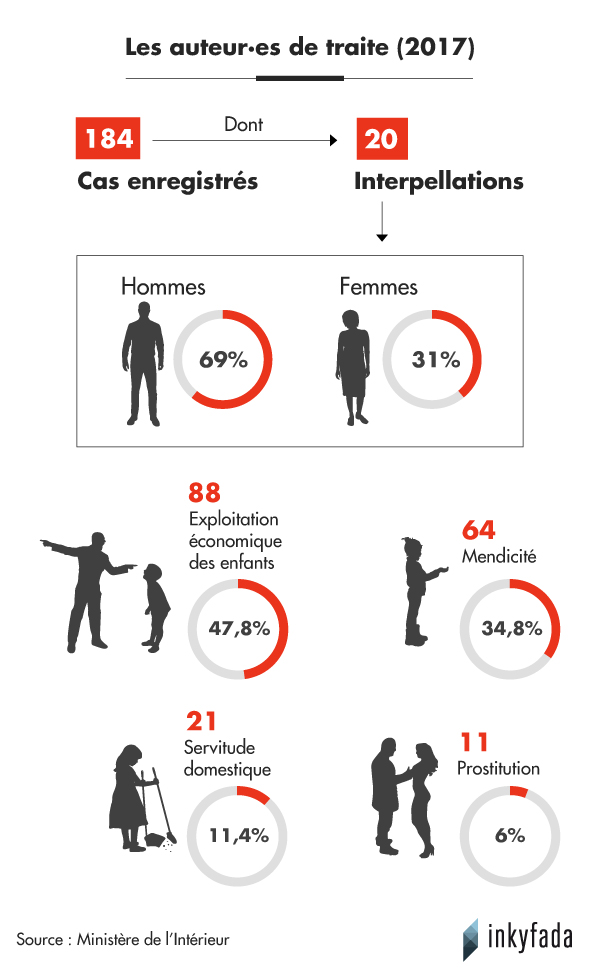

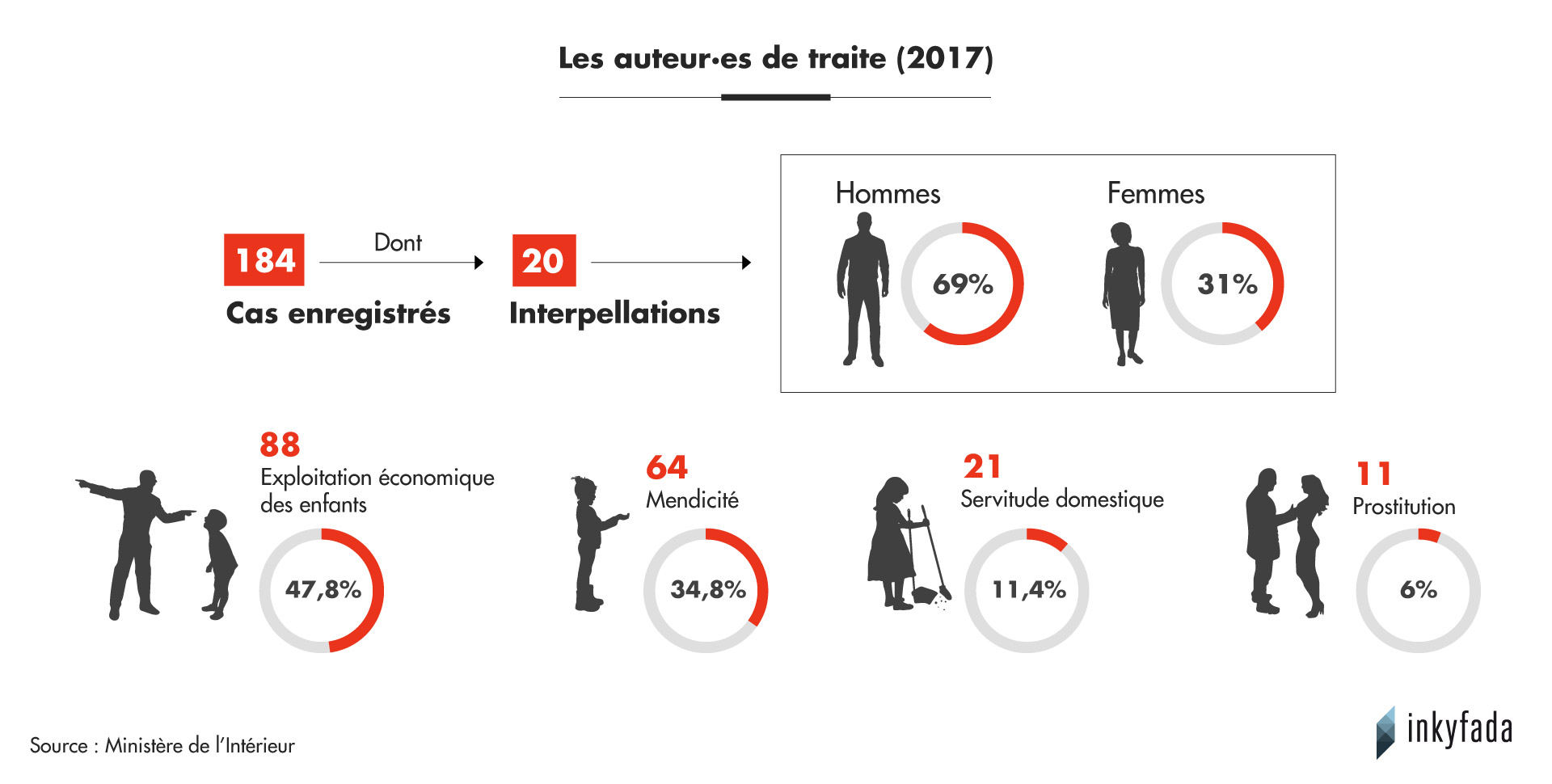

En 2017, seules 184 affaires possiblement liées à la traite des personnes ont fait l’objet d’une intervention du ministère de l’Intérieur. Durant la même période, une vingtaine d’interpellations ont été enregistrées. 11,4% des affaires étaient liées à la servitude domestique, dont cinq cas impliquant des victimes mineures (les deux autres cas recensés par le ministère de l’Intérieur datent de 2018).

Sur le même sujet

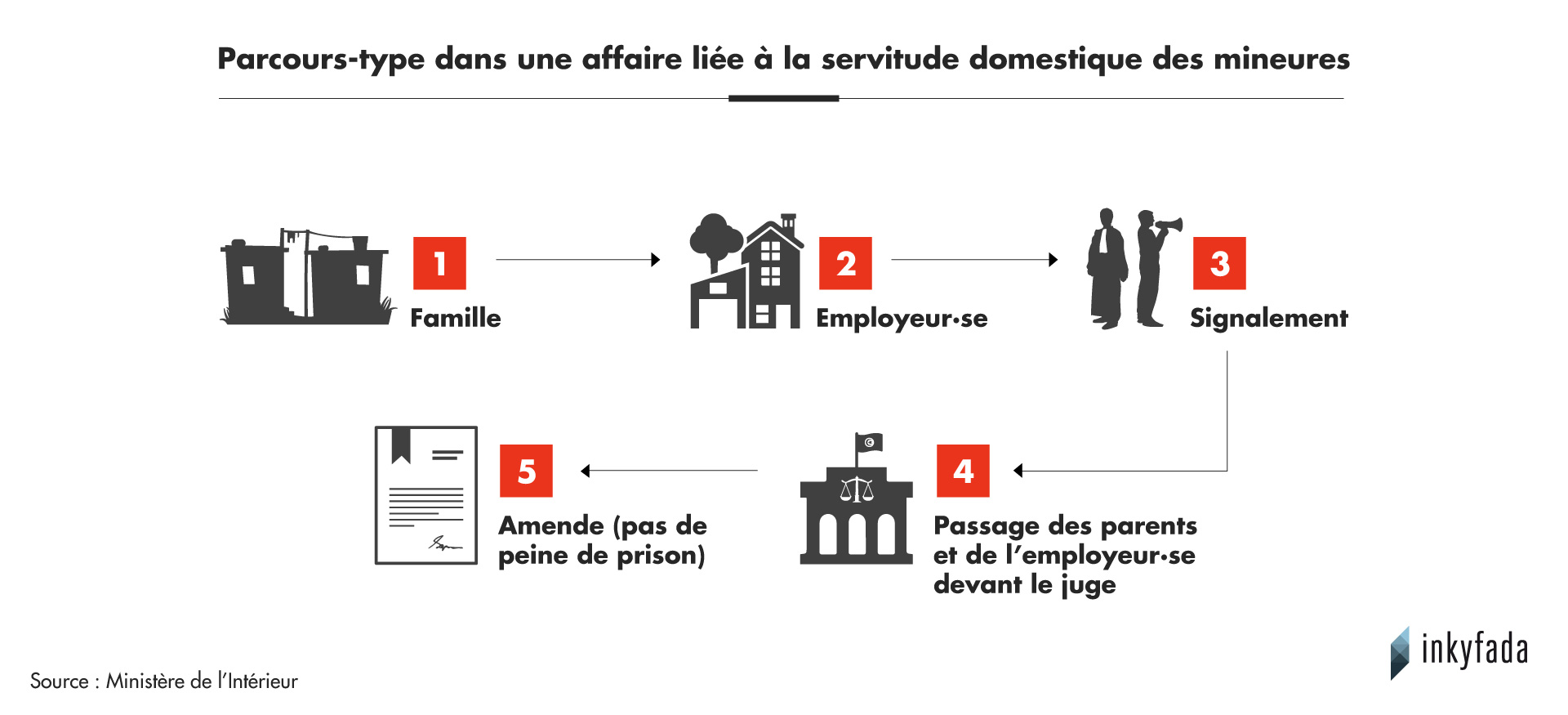

Les personnes arrêtées ou recherchées dans le cadre de l’exploitation domestique des mineures sont l’employeur·se, les parents (ou responsables légaux·les) et, le cas échéant, l’intermédiaire.

“Le mode opératoire des intermédiaires diffère, il y en a principalement trois”, détaille Raoudha Bayoudh. La méthode “traditionnelle” – de plus en plus rare en raison des risques encourus – est celle de l’intermédiaire qu’il est possible d’aborder dans l’espace public, attablé dans un café ou visible le jour du marché hebdomadaire. Mais à la suite de la médiatisation de certaines affaires, de nombreux·ses intermédiaires se montrent plus discret·es, ne permettant aux personnes désireuses d’employer des aides ménagères de ne les contacter que de manière indirecte, en recourant au bouche-à-oreille ou via des annonces publiées dans des sites spécialisés. La troisième méthode implique des personnes originaires de régions défavorisées vivant dans une grande ville. Elles sont proches de familles susceptibles d’envoyer leur fille travailler. En contact direct avec des employeur·ses, elles proposent d’ ”aider” les victimes à trouver un travail et perçoivent une contrepartie financière. “Parfois elles le font même gratuitement, pour rendre service”, ajoute Raoudha Bayoudh. Un des dossiers traités par le ministère de l’Intérieur évoque ce dernier type d’intermédiaires. “Sur son compte bancaire, il y avait plus d’une trentaine de petits versements”, précise la responsable, indiquant que l’accusée faisait l’objet d’une enquête judiciaire mais qu’elle avait été laissée en liberté. “Si la Justice n’applique pas la loi, c’est comme si on n’avait rien fait”. Mais quelle loi appliquer ?

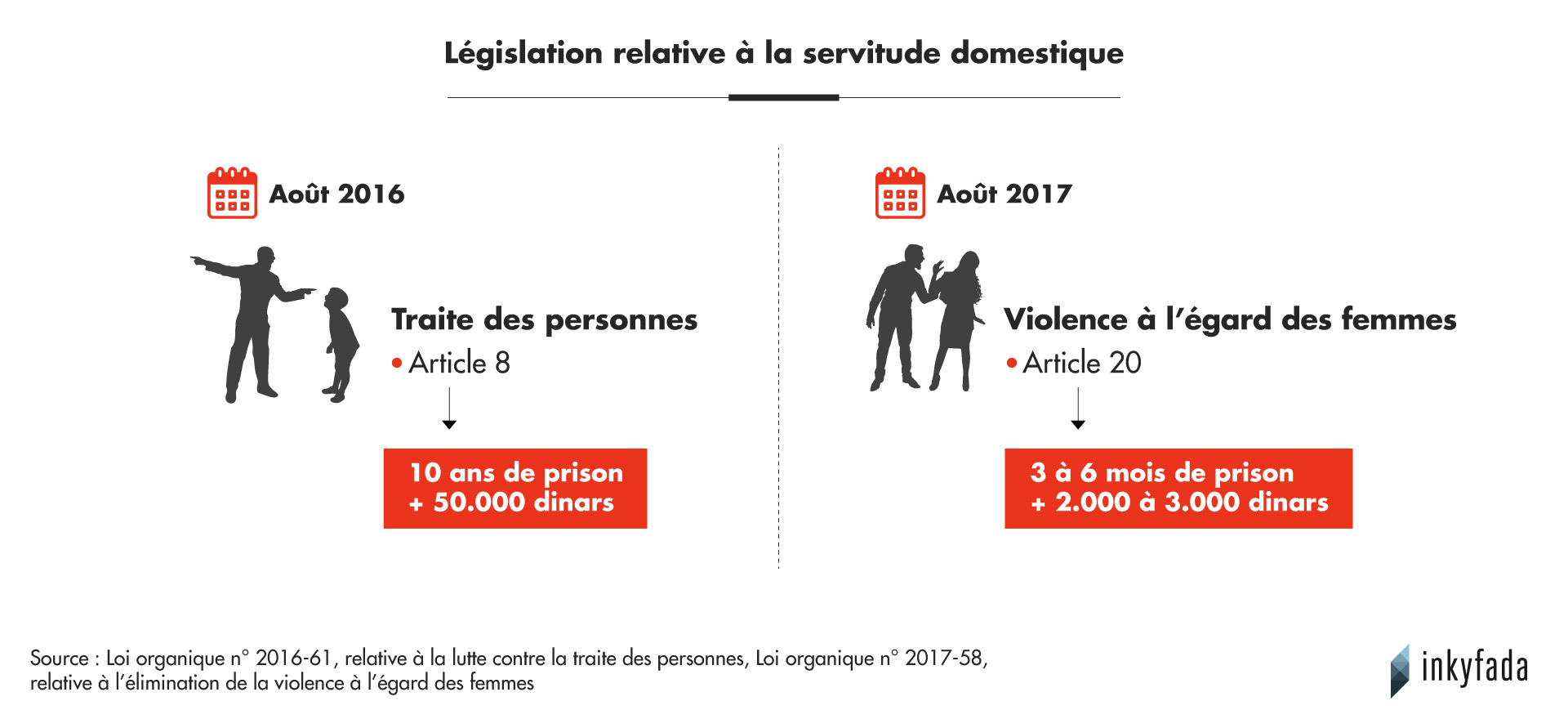

En août 2016, la loi relative à la lutte contre la traite des personnes est adoptée. Le texte prévoit des peines lourdes, notamment à l’encontre de celles et ceux qui participent à l’exploitation d’enfants réduit·es à la servitude domestique. Ils et elles encourent 10 ans de prison et 50.000 dinars d’amende, auxquels peuvent s’ajouter des circonstances aggravantes. Un an plus tard, le Parlement adopte la loi relative à l’élimination des violences à l’égard des femmes et des enfants. L’article 20 de cette loi est spécifique aux “employé·es de maison” et, étonnamment, prévoit une peine vingt fois plus légère à l’encontre de l’employeur·se et de l’intermédiaire. Le même acte peut ainsi constituer un crime ou un délit, selon le texte de référence.

“Est-ce une schizophrénie au niveau de notre législation ?”, s’interroge Raoudha Laâbidi. “Quand tu laisses une situation aussi ambiguë, l’égalité devant la loi n’est plus garantie”.

Pour la présidente de l’Instance de lutte contre la traite des personnes, le Code du travail ainsi que d’autres textes plus spécifiques, sont également à réviser, dans la mesure où certaines dispositions permettent d’employer des mineur·es, notamment dans le domaine de l’agriculture ou de la pêche. “On peut facilement deviner quelles sont les populations visées. Si on considère que ce sont des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, ils ne doivent pas travailler, point à la ligne”. Indépendamment de ces conflits entre les différents textes législatifs, les juges sont souvent réticents à appliquer les lois en vigueur contre l’exploitation des enfants. “Il n’y a pas de peines de prison. En général, ce sont des amendes”, confirme Raoudha Bayoudh.

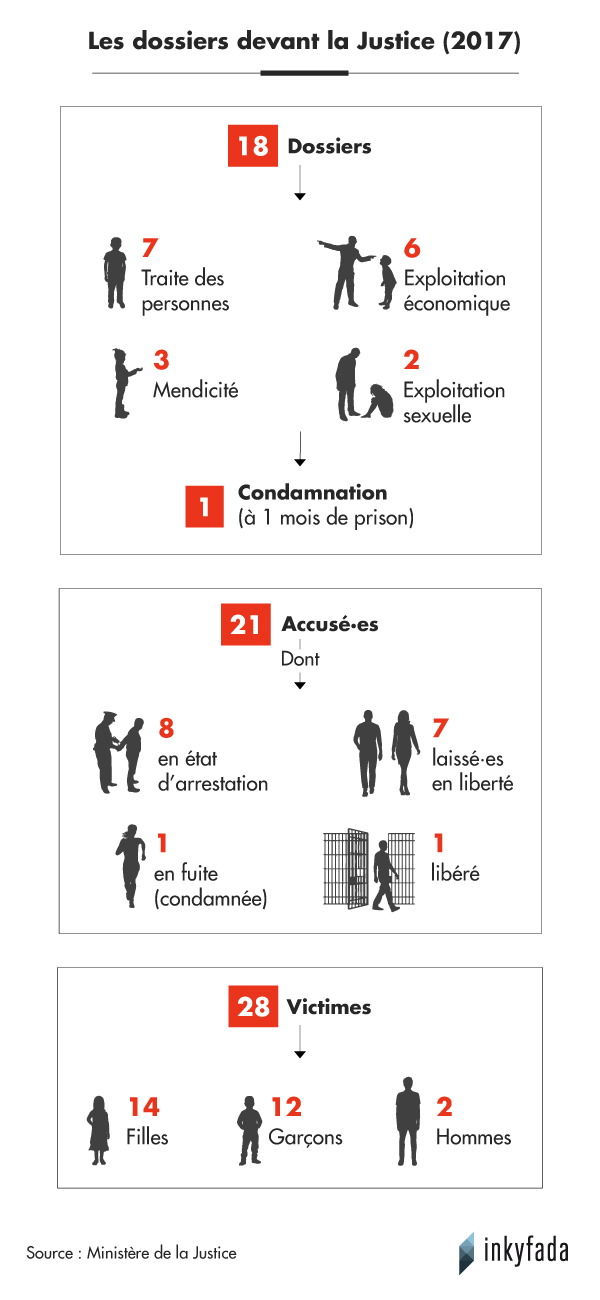

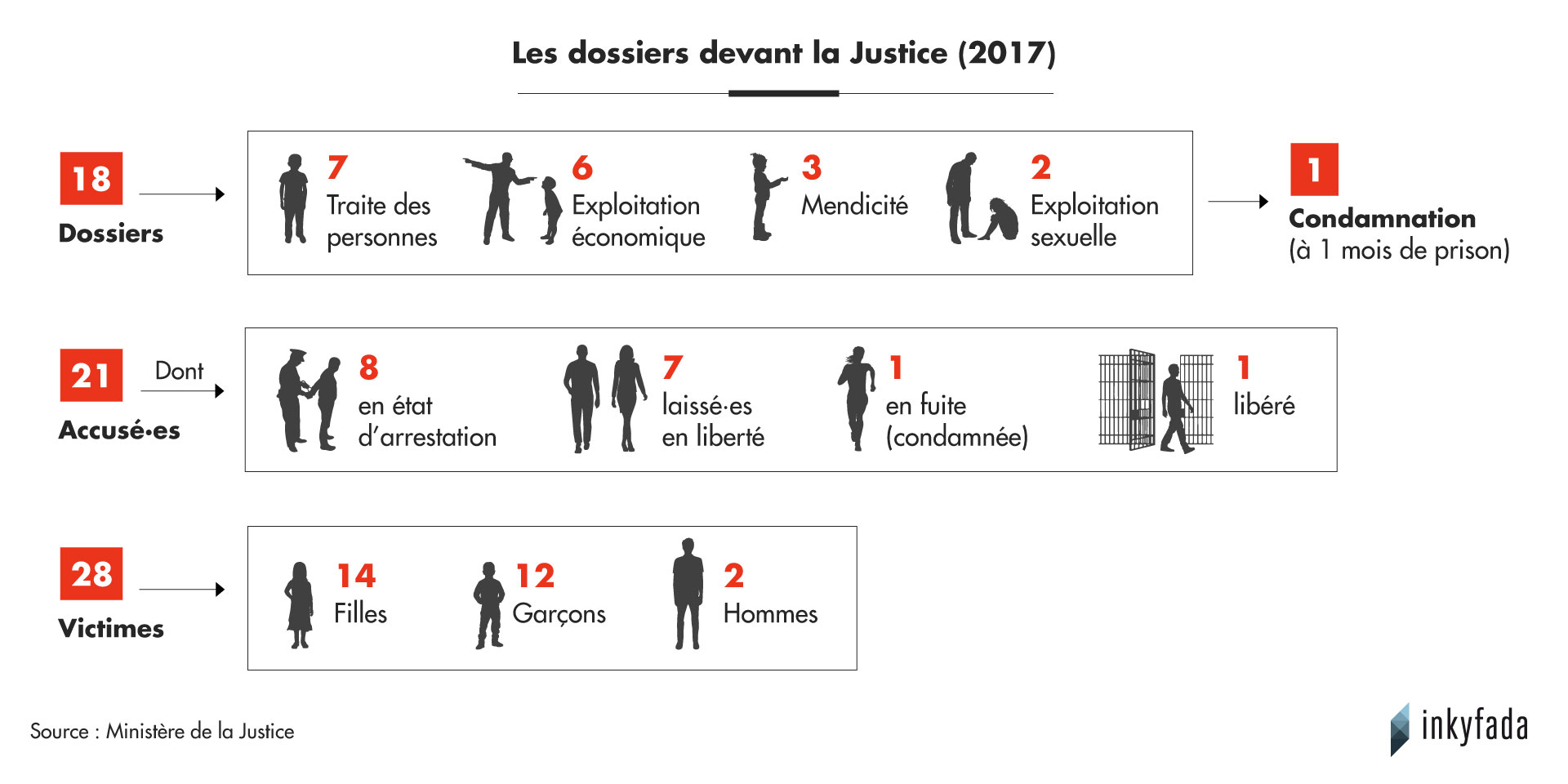

En 2017, seuls 18 dossiers liés à l’exploitation des enfants seraient passés devant la Justice, dont 7 pour lesquels la qualification de “traite des personnes” a été retenue. La quasi-totalité des victimes sont des enfants, avec une majorité de filles. Parmi les 21 accusé·es dans ces affaires, une seule a été condamnée à un mois de prison pour avoir utilisé un bébé à des fins de mendicité. Elle est en fuite. Ces données du ministère de la Justice indiquent que la majorité des dossiers étaient toujours en cours d’instruction au 31 janvier 2018. Une personne a bénéficié d’un non-lieu et a été libérée, tandis que 8 autres étaient en état d’arrestation. Elles sont toutes accusées de traite.

“Vous allez être surpris du nombre d’affaires aujourd’hui par rapport à l’année dernière”, rassure Raoudha Laâbidi, sans donner plus de détails. La présidente de l’Instance énumère alors toutes les mesures prises pour lutter contre ces crimes, de formations d’agent·es de sécurité à celles des juges, en plus de campagnes de sensibilisation destinées au grand public. “Je ne peux pas dire que tous les policiers, juges ou procureurs sont formés, loin de là, mais il y a eu des résultats”. Des enfances brisées, des conditions de vie insoutenables, “quelle que soit la situation financière, la facture ne doit pas être payée par les enfants”.