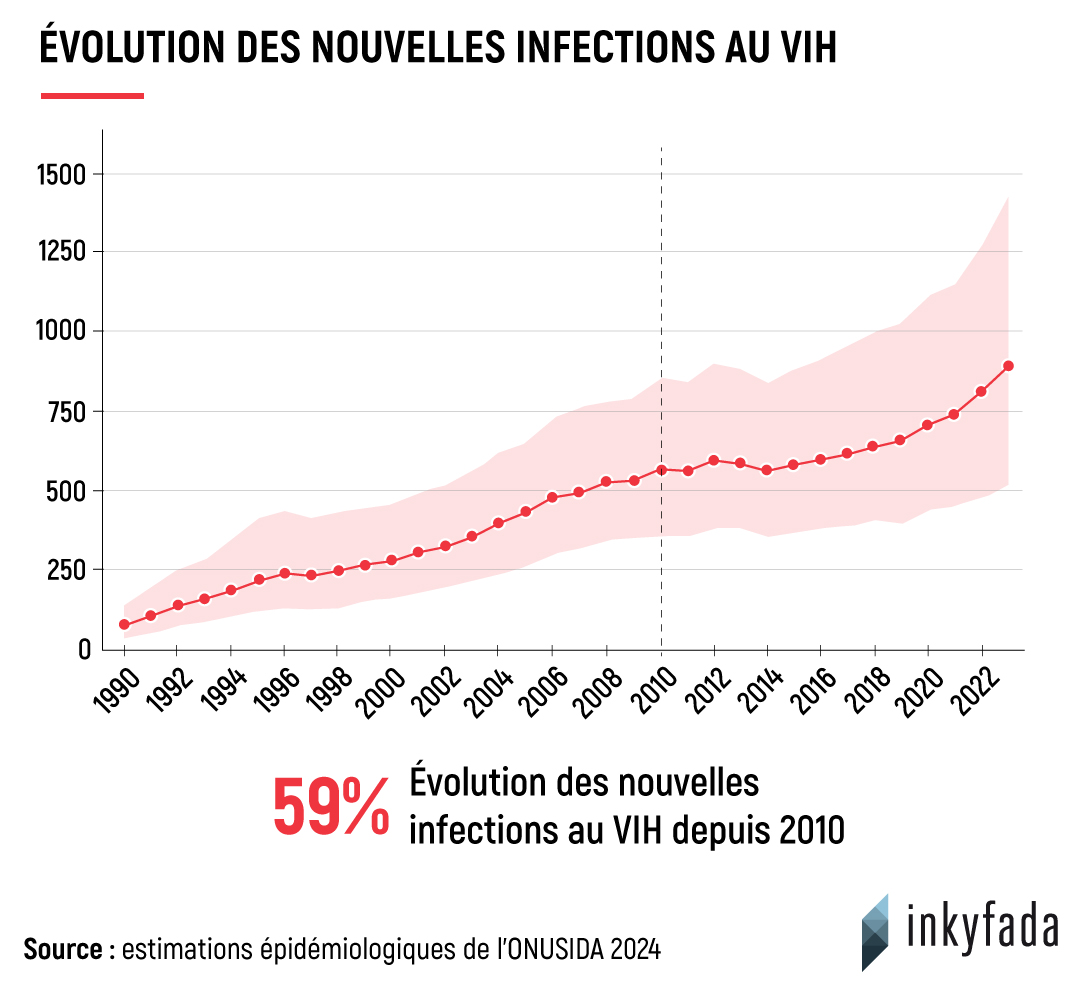

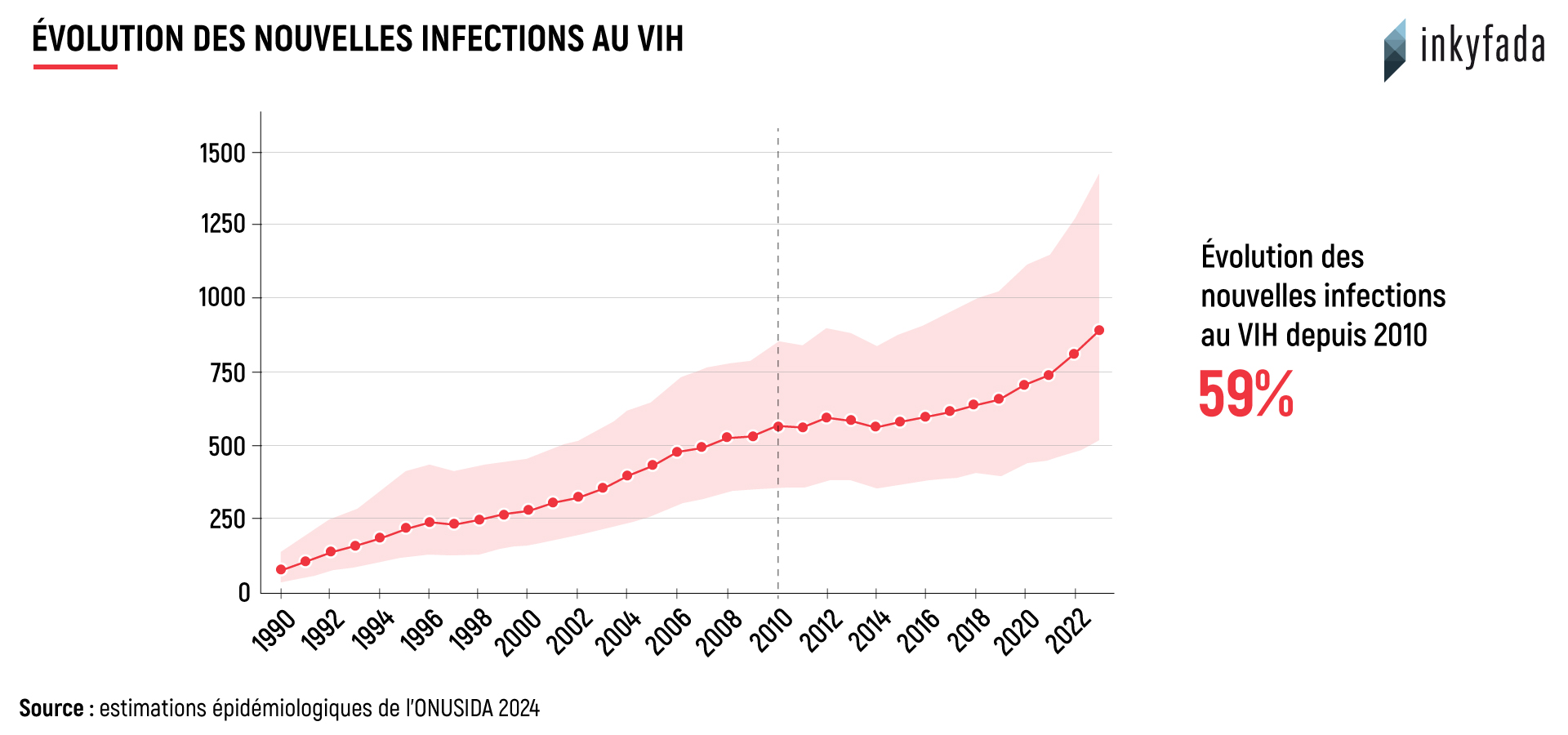

“Le VIH n'est pas qu'une question médicale, c'est aussi une question socio-économique, une question d'égalité, de droits humains”, rappelle Lassaad Soua, directeur d’ONUSIDA Tunisie. Depuis 2010, les nouvelles infections au VIH ont bondi de 59 % dans le pays, mais ce chiffre alarmant reste occulté par le tabou et la stigmatisation. Ces freins structurels ralentissent la prévention et les efforts nécessaires pour contenir le virus.

Un système de soins sous tension

Alors que les traitements antirétroviraux ont transformé la gestion du VIH dans le monde, en permettant de vivre en bonne santé et de prévenir la transmission du virus, l’accès à ces traitements reste un défi majeur en Tunisie. Avec seulement quatre centres de prise en charge à Tunis, Sousse, Sfax et Monastir, le système de santé peine à répondre aux besoins : dépistage limité, couverture thérapeutique insuffisante, ruptures de stocks fréquentes et infrastructures inadaptées aux populations concernées.

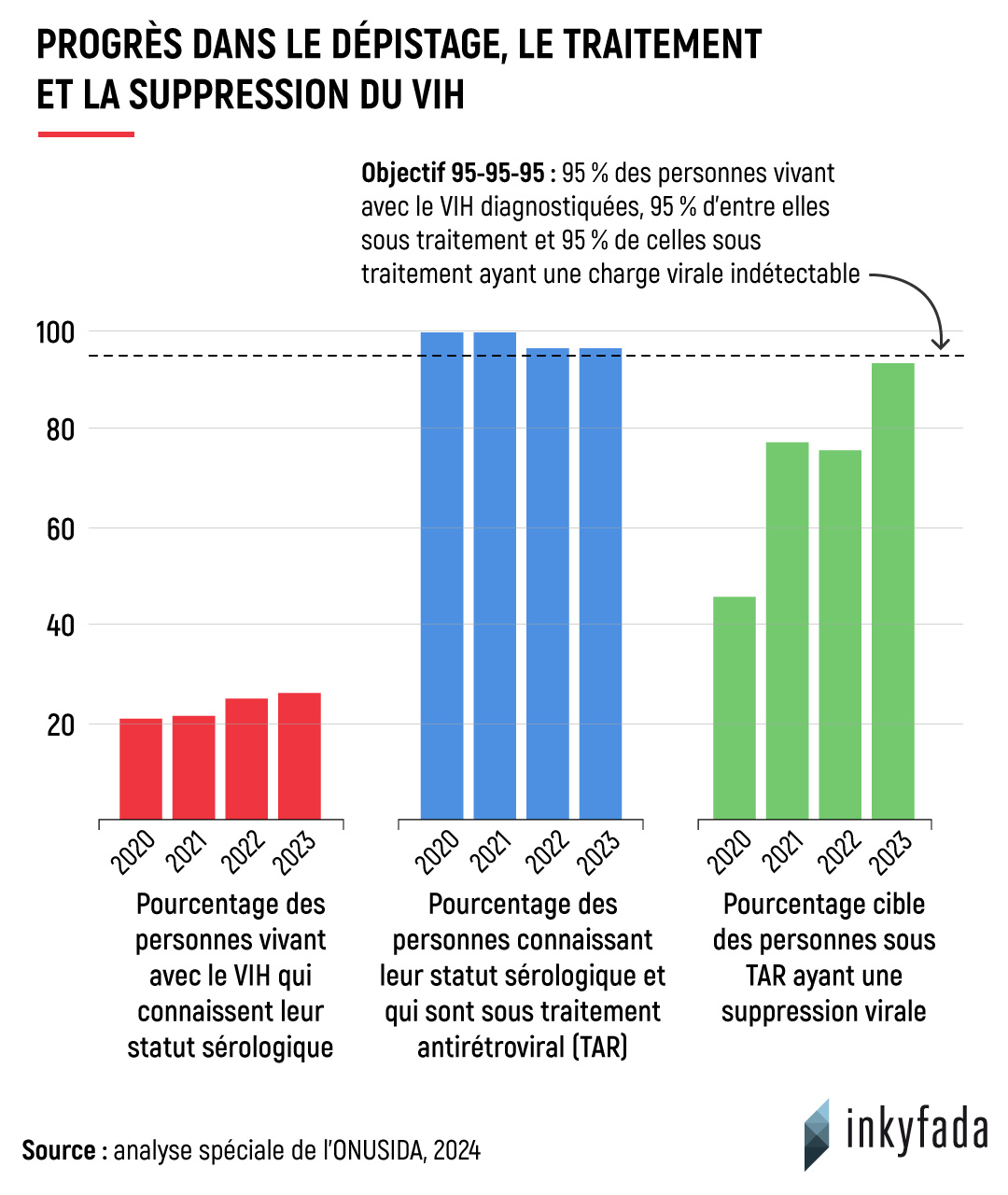

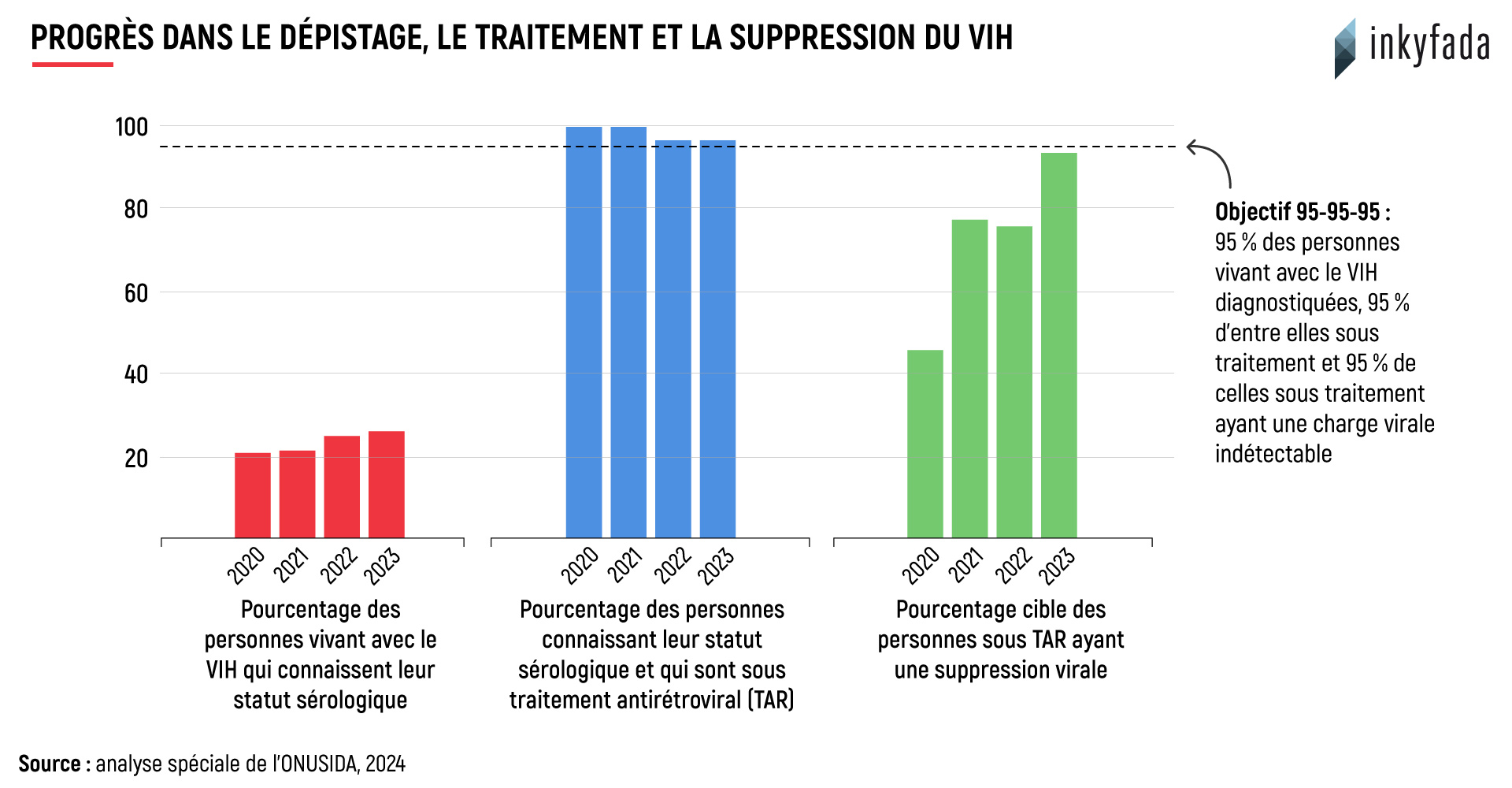

Les traitements antirétroviraux, pris quotidiennement, permettent aujourd’hui de réduire la charge virale à un niveau indétectable, rendant le virus intransmissible. Pourtant, en Tunisie, leur accès reste un défi majeur, et les nouvelles infections continuent d’augmenter. Seules 26 % des personnes vivant avec le VIH connaîtraient leur statut sérologique, et à peine 25 % bénéficieraient d’un traitement antirétroviral. Ces estimations soulignent un retard significatif par rapport aux objectifs internationaux de 95 %.

“Depuis 2010, l’épidémie est concentrée dans des populations spécifiques, mais nous n’arrivons pas à en inverser la courbe. [...] Il y a un gros manque en termes d'accès aux services, de couverture géographique, et de mobilisation des populations concernées.” Lassaad Soua, directeur d’ONUSIDA Tunisie.

À Mellassine et Nabeul, des contraintes budgétaires ont entraîné la fermeture progressive des centres à bas seuil. Ces structures, conçues pour offrir un accès sans conditions strictes à des populations marginalisées, assuraient des services essentiels comme la distribution de seringues stérilisées pour les usagers de drogues injectables. Tandis que leur disparition compromet les efforts de prévention, les centres encore en activité, confrontés à des ressources limitées, peinent à répondre efficacement aux besoins croissants de ces communautés.

En parallèle, la lenteur dans l’introduction d’innovations médicales – comme la prévention combinée et la méthadone pour les usagers de drogues injectables – illustre les limites structurelles du système. “Nous avançons, mais pas au rythme nécessaire pour répondre aux pratiques à haut risque, comme le chemsex ou le partage de seringues”, déplore Soua, soulignant que ces pratiques aggravent la propagation du virus.

Derrière les chiffres, le tabou

Alors que les lacunes du système de santé compliquent la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, le tabou et la stigmatisation continuent d’aggraver la situation. “Des normes sociales conservatrices compliquent l’ouverture de discussions autour de la santé sexuelle et reproductive”, explique Amira Derbali, coordinatrice de projet chez Avocats Sans Frontières, ajoutant que “les IST et le VIH étant associés à des comportements perçus comme déviants et immoraux, la crainte de l’exclusion pousse à l’auto-censure et freine la prévention et le traitement.”

L’impact de cette stigmatisation est mesurable. Une étude réalisée en 2018 montre que 53 % des Tunisien·nes refuseraient d’acheter des légumes à une personne séropositive et 47 % pensent que les enfants vivant avec le VIH ne devraient pas fréquenter les mêmes écoles que les autres.

Les récits de Zina* et Khookha illustrent ces défis. Lors d’un contrôle de routine en 2021, Khookha découvre qu’elle vit avec le VIH et plusieurs autres infections sexuellement transmissibles. “J’étais en mode pilote automatique”, confie-t-elle, encore marquée par l’annonce. Pour Zina, le diagnostic remonte à vingt-cinq ans. Cette femme d’une cinquantaine d’années a contracté le virus lors d’une ultime rencontre avec son ex-partenaire. “Ça a été le début des galères”, soupire-t-elle.

Zina avait pourtant tenté de sensibiliser son compagnon : “Je suis restée avec mon copain pendant dix ans. Je l’ai beaucoup sensibilisé pour qu’il porte un préservatif. Il s’est avéré qu’il avait d’autres relations. Et il n’a pas compris”, raconte-t-elle. Plus tard, son partenaire suivant dévoile son statut sérologique à leur entourage sans son consentement, un acte qu’elle considère comme une trahison. “Après ça, j’ai compris que je serais mieux seule”, conclut-elle, avec une détermination empreinte d’amertume.

De son côté, Khookha a transformé son vécu en un outil de sensibilisation. Depuis son diagnostic, elle partage son expérience sur les réseaux sociaux. “J’exprime ma colère et mes incertitudes pour sensibiliser, mais aussi pour rendre cette réalité plus humaine. Je me dis que si j’avais eu des modèles réels, j’aurais peut-être été mieux sensibilisée”, confie-t-elle. Mais malgré ses efforts, la stigmatisation continue de peser lourdement sur son quotidien.

“Dès que je commence à me présenter, et que la personne connaît mon statut sérologique, le discours et les attitudes changent. Avec le VIH, ce sont surtout les rapports humains, le rapport avec l’autre et, par conséquent, le rapport à sa propre image qui sont affectés”, poursuit-elle.

Khookha reconnaît cependant que son expérience est marquée par un certain privilège. “J’ai eu accès à un soutien fiable. Mon entourage, mes amis proches, ont choisi de s’éduquer sur le sujet. Tout le monde n’a pas cette chance.” Mais selon elle, le véritable problème réside dans les attitudes plus que dans l’ignorance. “Il y a des personnes peu éduquées qui sont incroyablement bienveillantes. La discrimination vient d’un choix : celui de rester indifférent ou dans le jugement.”

Des discriminations persistantes dans les structures de santé

Au sein de l’hôpital de La Rabta, le Dr Rajah Rezgui, interne en maladies infectieuses, observe quotidiennement les effets de ces discriminations. "Beaucoup de patient·es vivent dans une peur affreuse d’être découvert·es par leur entourage ou leurs familles. Ils vont jusqu’à cacher ou camoufler leurs traitements comme s’ils avaient quelque chose d’illégal à dissimuler", déplore-t-il.

Mais la stigmatisation ne se limite pas à la sphère sociale : elle s'immisce jusque dans les établissements médicaux. “Certains patient·es sont laissé·es en dernier pour des consultations, contraint·es de porter un masque, ou même refoulé·es par des services d’hospitalisation”, ajoute Rezgui.

Ces discriminations sont également dénoncées par Khookha, bénéficiant d’une certaine protection grâce à sa notoriété sur les réseaux sociaux. “La manière dont on traite les personnes subsahariennes ou les travailleuses du sexe est vraiment choquante”, déplore-t-elle, évoquant les invectives qu’elle a entendues dans les salles d’attente, souvent prononcées par le personnel paramédical à leur encontre.

“Être stigmatisé au sein même des hôpitaux, c’est peut-être la forme de discrimination la plus terrible”, estime le Dr Rezgui. Résultat : au lieu de trouver refuge dans les structures de santé, les patient·es y rencontrent de nouvelles barrières, renforçant leur isolement et compromettant leur prise en charge.

Pour Souhaila Bensaid, présidente de l’ATP+ – l’Association tunisienne de prévention positive – “la mauvaise annonce, la non confidentialité, la non explication des implications du virus” poussent des patient·es à fuir le circuit hospitalier. En 2022, près de 32 % des personnes vivant avec le VIH inscrites dans les services de prise en charge étaient considérées comme “perdu·es de vue*”, selon l’OMS.

Entre la loi et la pratique

La lutte contre le VIH dépasse les enjeux de santé publique : elle soulève des enjeux cruciaux en matière de droits humains. En Tunisie, malgré les efforts des associations et d’ONUSIDA, le cadre juridique et institutionnel reste inadéquat face aux spécificités du VIH et aux besoins des populations vulnérables.

Bien que la loi de 1992 interdise la discrimination dans le traitement des maladies infectieuses, ses dispositions, en particulier l’article 11 bis ajouté en 2007, ouvrent la voie à des dérives. Celui-ci permet, par décret, l’application de mesures coercitives comme le dépistage ou l’isolement obligatoire pour des maladies considérées comme épidémiques. Amira Derbali, d’ASF, alerte : “Cette loi peut être détournée pour sanctionner des comportements liés à la transmission présumée du VIH, renforçant ainsi la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, au lieu de garantir leur accès à des soins dignes et équitables”, ce qui découragerait à la fois le dépistage et le traitement.

Oussema*, éducateur pair travaillant dans une association de prévention, illustre les conséquences de ces dispositions : “Lorsqu'une personne porte plainte en affirmant qu’une personne vivant avec le VIH lui a transmis le virus, cette dernière peut être condamnée à trois ans de prison.” Une application qui, selon lui, pourrait être justifiée en cas de viol, mais pas dans le cadre d’une relation consentie : “La responsabilité doit être partagée.”

Sur le terrain, ces obstacles juridiques se mêlent aux risques pratiques. Oussema, qui intervient auprès des populations les plus exposées, et malgré des ordres de mission officiels, raconte : “Il arrive parfois que nous ayons des problèmes avec la police si des préservatifs ou des tests de dépistage sont trouvés en notre possession.” Les articles 226 et 226 bis du Code pénal, relatifs à l' ”outrage public à la pudeur" et à l' ”atteinte aux bonnes mœurs”, sont régulièrement invoqués pour justifier ces interventions.

Ces obstacles juridiques et sociaux touchent des groupes à haut risque, où la prévalence du VIH est particulièrement élevée : 8,2 % chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et 8,8 % chez les usagers de drogues injectables, des chiffres bien au-dessus de la moyenne nationale, inférieure à 0,1 %. Alors que les éducateurs pairs s’efforcent de sensibiliser et de protéger ces communautés, les failles légales et les contrôles policiers continuent d’entraver leurs efforts et de renforcer l’exclusion des populations déjà marginalisées.

Face à ces défis, le Plan stratégique national 2021-2025 se concentre sur trois axes : renforcer l'accompagnement psychosocial des personnes vivant avec le VIH, adapter la prévention et les traitements aux besoins spécifiques, et intégrer les droits humains dans chaque étape de la lutte. Des formations ciblées visent à sensibiliser les soignants et les communautés aux enjeux liés aux droits humains.

Toutefois, ces initiatives peinent à produire des résultats significatifs en raison d’un manque de continuité et de coordination dans leur mise en œuvre. “Le ministère de la Santé est prêt à avancer. Maintenant, il faut se coordonner et rendre la riposte durable”, insiste Lassaad Soua, directeur d’ONUSIDA Tunisie, appelant à des efforts concertés pour dépasser ces barrières structurelles.

Alors que le Dr Rajah Rezgui multiplie les séminaires auprès de ses confrères du milieu médical, Amira Derbali souligne l’importance des réformes juridiques pour protéger explicitement les droits des personnes vivant avec le VIH. Elle insiste également sur le rôle des avocats dans l’accompagnement juridique des personnes discriminées, en précisant que ces actions contribuent à leur inclusion sociale et à leur accès aux soins.

Malgré les obstacles, Khookha reste déterminée. “J’ai choisi de partager mon parcours pour briser les tabous et promouvoir une culture de bienveillance. Les retours que je reçois, surtout de personnes qui vivent des expériences similaires, m’encouragent à continuer.” Pour elle, la solution passe par une éducation collective et des campagnes de sensibilisation qui humanisent le VIH. “Ce n’est pas le virus qui nous détruit, c’est le rejet des autres.”