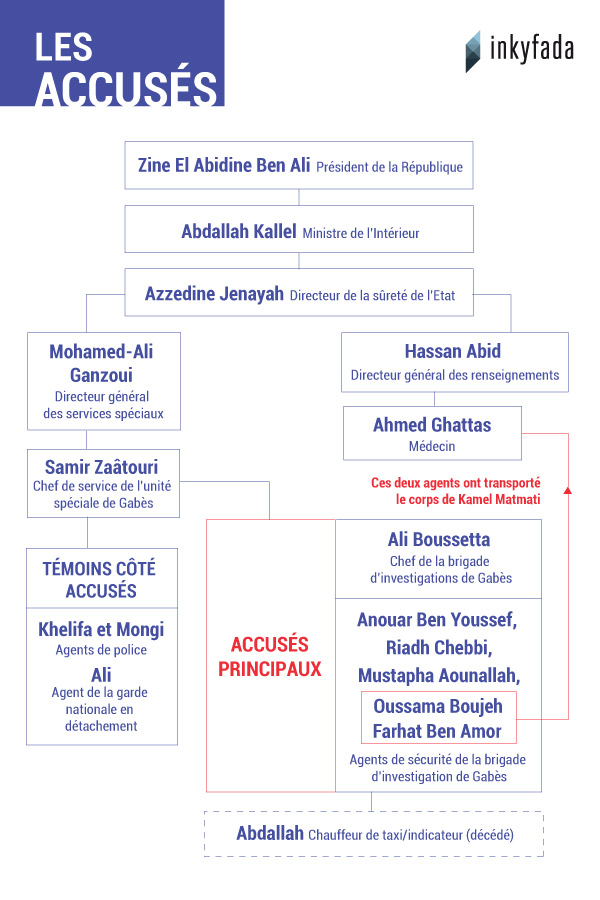

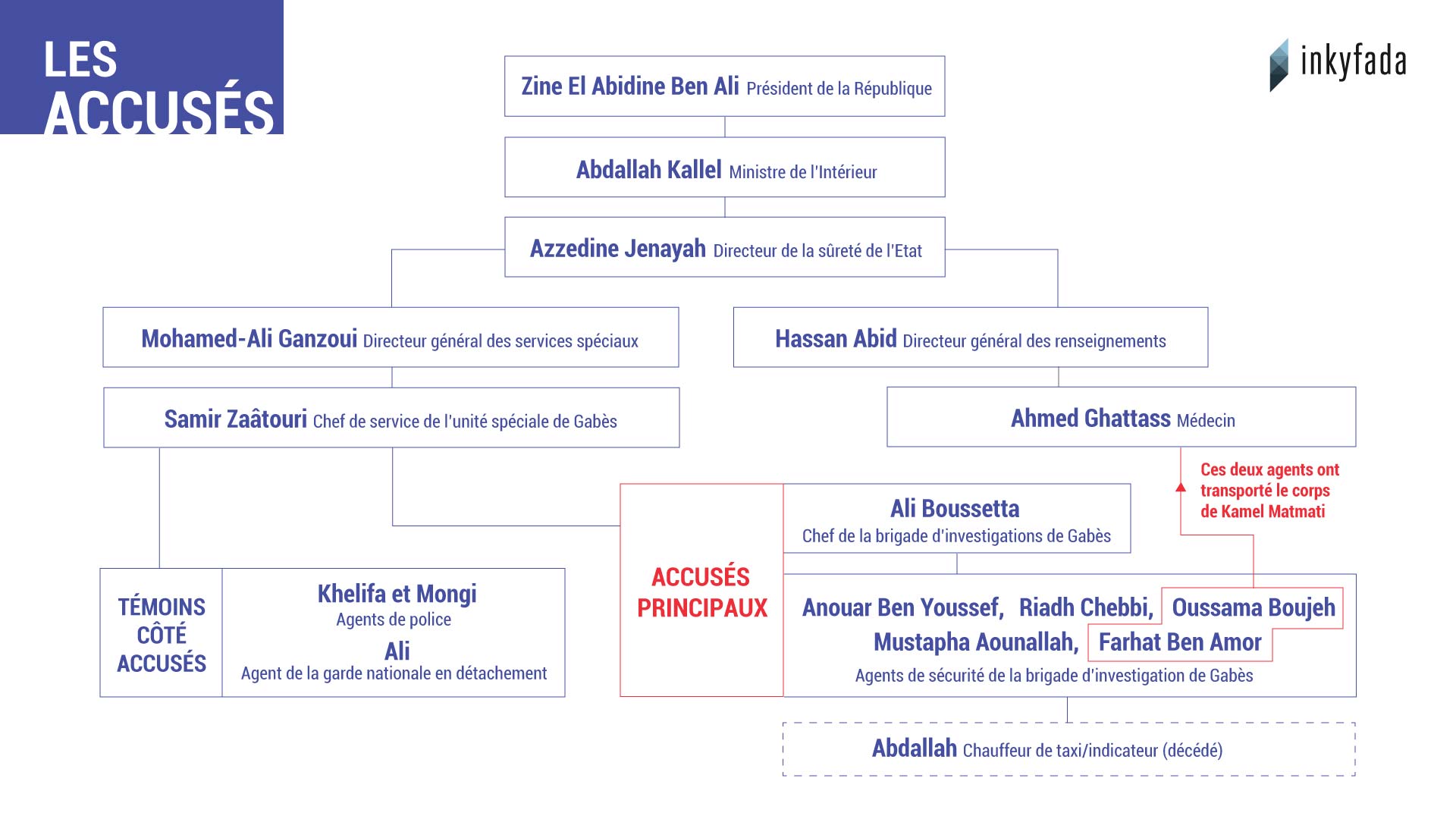

“Homicide volontaire précédé de crime de torture et suivi des crimes de dissimulation de preuves et dissimulation de cadavre”, “Torture ayant entraîné la mort”, “Disparition et détention forcée”... À l’ouverture du procès de Kamel Matmati, dans une salle d’audience surpeuplée, le juge lit l’acte d’accusation de l’Instance Vérité et Dignité. Une douzaine d’accusés, directs ou indirects, sont nommés un par un. Aucun ne se manifestera.

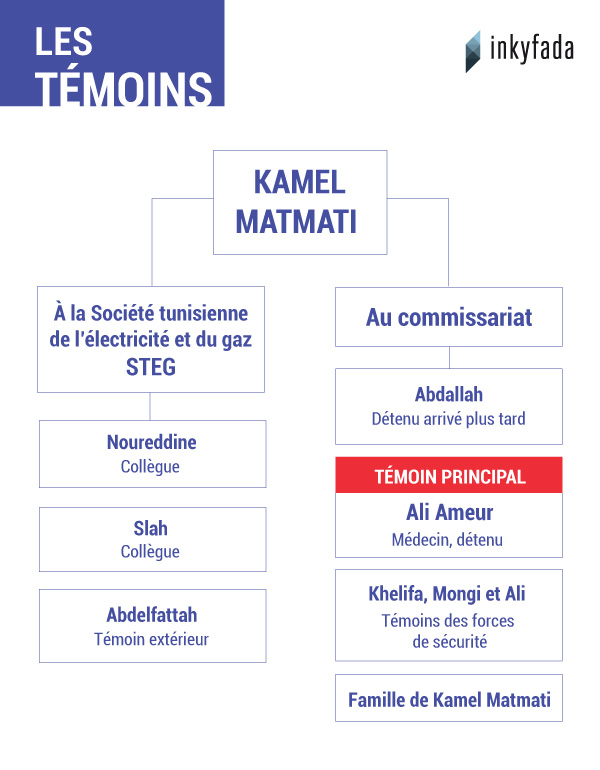

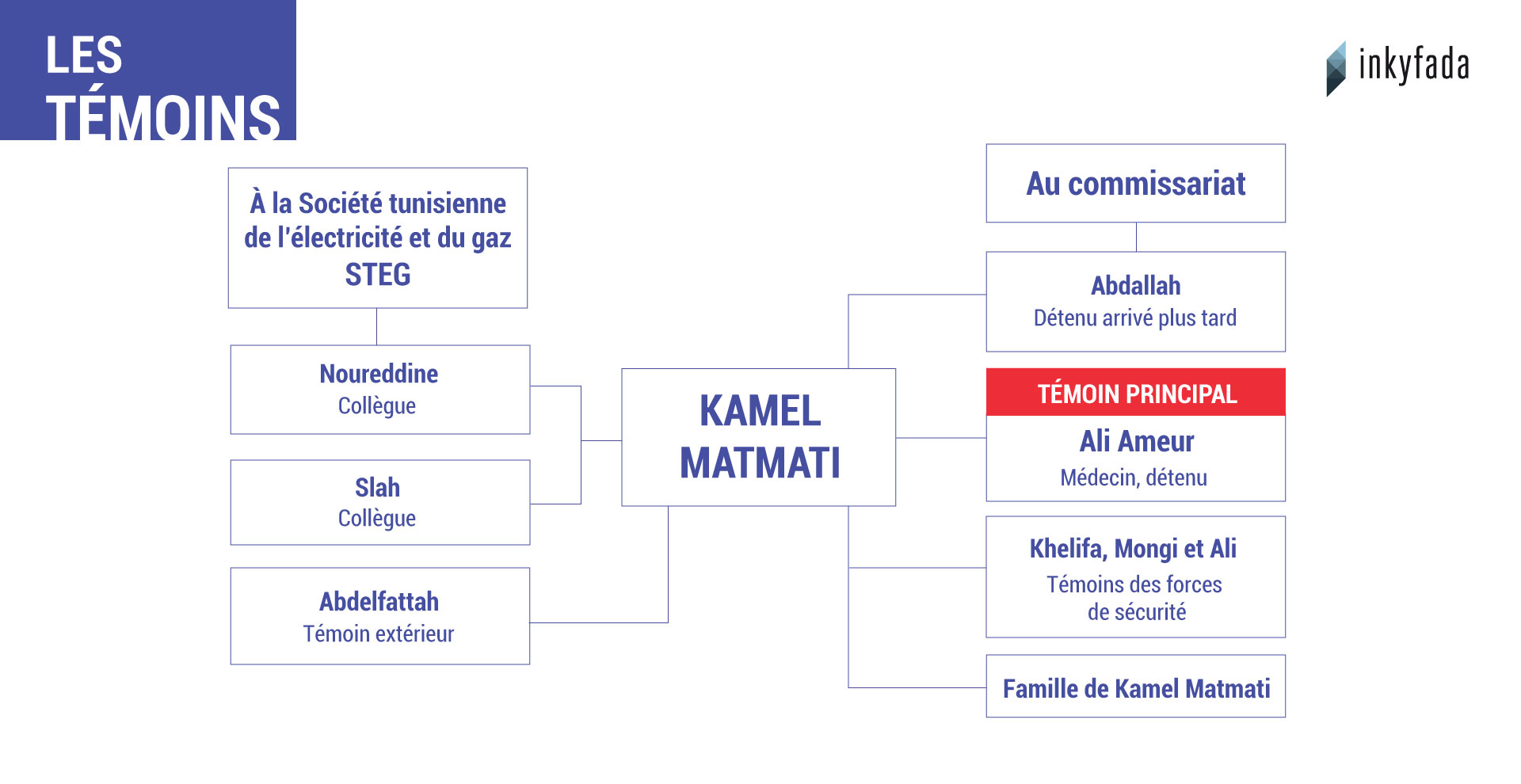

Mais pendant plusieurs heures, les témoins se relaient à la barre, dressant un tableau insoutenable d’une journée où, pour Kamel Matmati, sa famille et ses proches, le temps s’est arrêté.

Terreur à la STEG

Gabès, 1991. Depuis un an, Mohamed-Ali Ganzoui est le redoutable chef des services spéciaux - plus connus sous le nom de “police politique”. Nommé par Zine el-Abidine Ben Ali, son rôle est de contrôler et d’empêcher toute forme d’opposition au nouveau régime répressif qui se met en place.

Progressivement, plusieurs antennes de ces unités spéciales sont créées sur l’ensemble du territoire tunisien. À Gabès, c’est un certain Samir Zaâtouri qui mène le jeu, épaulé par Ali Boussetta, chef de la brigade d’investigation. Avec une équipe consacrée, la surveillance se met en place et l’étau se resserre sur les militant·es islamistes et leurs proches, principales cibles du régime.

C’est dans ce contexte que Kamel Matmati se rend chaque jour à son travail, dans les locaux de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), à Gabès. Âgé alors de 35 ans, Kamel Matmati est ingénieur-assistant et syndicaliste au sein de la société. Il est également membre du parti islamiste Ennahdha.

“On vivait dans la terreur à la STEG”

Slah, un des collègues de K. Matmati, témoigne à la barre. Il se souvient du climat de terreur alimenté par la police sur leur lieu de travail. “Ce n’était pas une société de travail, c’était une société de sécurité d’État. Ils avaient un bureau dans nos locaux”. Pendant des mois, les employé·es redoublent de vigilance. Le moment de la prière est aussi devenu source d’angoisse. “À chaque fois on s’attendait à ce qu’ils emmènent quelqu’un”, assure-t-il.

Surveillé par les services spéciaux, Kamel Matmati est pourtant apprécié par ses collègues. Secrétaire général du syndicat, il prend la défense des autres employé·es et gagne leur respect. Ajouté à son appartenance au mouvement Ennahdha, cela fait du jeune père de famille une cible privilégiée. “On s’attendait à ce qu’ils emmènent Kamel à tout moment”.

Arrestation

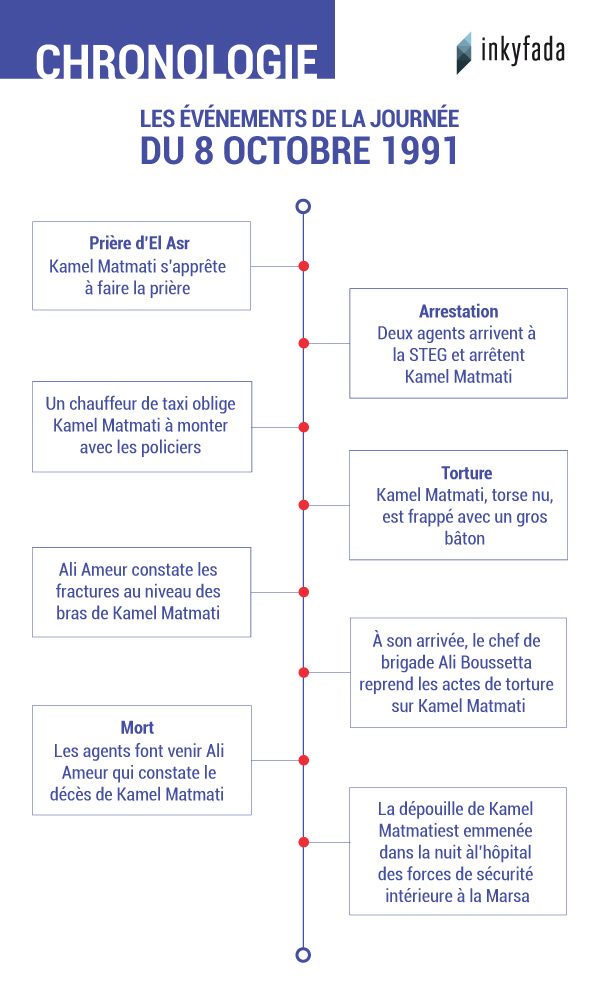

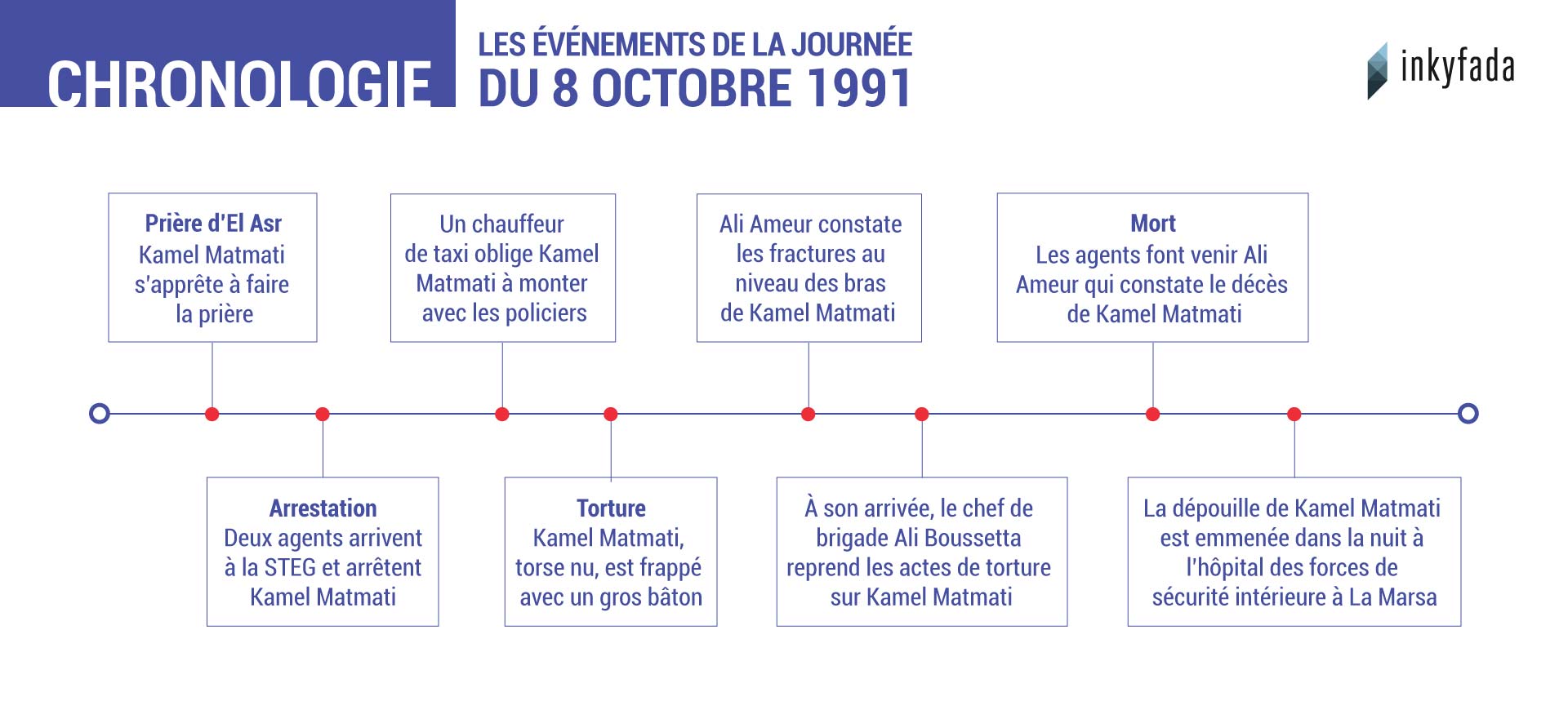

8 octobre 1991*. Cette journée, Noureddine ne l’oubliera pas. “J’étais très proche de ce grand homme, on était très amis”, tient-il à préciser lors de son témoignage. En milieu d’après-midi, Kamel Matmati se trouve au premier étage. Il aime prendre son temps pour faire ses ablutions avant la prière. “Il pouvait rester une heure. Je suis sorti avant lui”, confirme Slah.

En sortant de la salle d’eau pour se diriger vers la salle de prière, Noureddine et Slah remarquent deux policiers postés à quelques mètres. “On les connaissait. Ils travaillaient et vivaient avec nous dans la société”, rappelle Slah. Inquiet, ce dernier commence à avoir des doutes.

“Je me suis demandé si je devais revenir pour prévenir Kamel, mais la peur nous étranglait à ce moment-là”.

Quelques minutes plus tard, Noureddine entend des bruits inhabituels, mais il ne veut pas interrompre sa prière. Des collègues l’attendent pour lui annoncer la mauvaise nouvelle : “Mon frère, ils ont emmené Kamel”.

Slah, quant à lui, n’a rien raté de la scène. En sortant de la salle, il voit les deux policiers encercler son collègue. “L’un l’a pris par l’épaule, l’autre par la ceinture et ils l’ont emmené en l’insultant”. Les agents forcent Kamel Matmati à descendre les escaliers et à prendre la direction du parking de la société où leur voiture est stationnée. Ils tentent alors de l’embarquer mais ce dernier résiste et se cramponne à la portière du véhicule.

Au même moment, un chauffeur de taxi s’arrête, sort de son véhicule et se dirige vers la victime. “C’était Abdallah, on le connaît bien, le pire des indic’”, affirme Slah. Arrivé derrière Kamel Matmati, le chauffeur lui assène un coup de tête dans le dos qui lui fait perdre prise. Les policiers parviennent alors à maîtriser le jeune homme.

Noureddine assiste aussi à la scène. Il sera lui-même arrêté quelques jours plus tard, dans des conditions de détention similaires. Il ne reverra jamais son ami.

Torture au commissariat

Ali Ameur est médecin à l’hôpital régional de Gabès depuis 1986. Un jour avant l’arrestation de Kamel Matmati, il est lui-même arrêté pour son appartenance au mouvement islamiste et emmené au commissariat.

À la barre, Ali Ameur raconte son calvaire et celui de ses co-détenus. Enfermés dans une pièce, les agents de police les obligent à rester debout, les bras en l’air. Pendant plus de 36 heures, le médecin devra rester dans cette position, quand il n’est pas frappé avec un bâton, forcé à s’asseoir sur une bouteille ou déshabillé et suspendu par les mains et les pieds, selon une méthode de torture communément appelée “poulet rôti”. Sa mémoire se brouille. “Psychologiquement, j’étais détruit”, avoue-t-il.

Le lendemain, Kamel Matmati est emmené dans la même pièce. Ali Ameur n’a pas le droit de se retourner, les agents l’obligent à rester face au mur, mais il entend bien les coups de bâton que la victime encaisse sans broncher.

Quelque temps plus tard, un des agents interpelle le médecin. “Il m’a dit : ‘viens voir’. J’y suis allé”. Il découvre alors Kamel Matmati assommé, en pantalon, torse nu et constate plusieurs hématomes. “Je leur ai indiqué que ses bras étaient cassés, ils ont arrêté de le torturer et l’ont jeté dans un coin de la pièce”.

Ce sera un répit de courte durée pour Kamel Matmati. En arrivant, le chef de police demande à ses agents pourquoi ils ont arrêté de frapper. Ces derniers l’informent du diagnostic effectué par Ali Ameur, mais rien n’y fait. Celui que le médecin identifiera plus tard comme étant Ali Boussetta, chef de la brigade d’investigation, s’empare lui-même du bâton et assène plusieurs coups à la victime inanimée.

Constat de décès

Ali Ameur est de nouveau appelé pour constater les dégâts occasionnés sur le corps inerte de la victime. “J’ai mis mon oreille sur son coeur”. Après plusieurs vérifications, le médecin se relève. “Il est mort, il est mort”, dit-il à ses bourreaux.

Immédiatement, les trois agents et leur chef transportent Kamel Matmati et disparaissent. “Mustapha, Riadh et Anouar. Ce sont les trois agents qui l’ont torturé avec Ali Boussetta”, accuse le médecin.

“Ils sont revenus après un moment et l’un d’eux nous a dit : ‘Estimez-vous heureux que votre ami soit mort, cette nuit on va ramener quelques bières et on va faire la fête’”.

Mais le cauchemar d’Ali Ameur ne s’arrête pas là. Le lendemain de la mort de Kamel Matmati, lui et d’autres détenus sont sommés de nettoyer la pièce à l’aide de produits détergents afin d’enlever les traces de sang et les excréments. Ils ne sortiront de là que trois mois plus tard, les agents voulant éviter que la nouvelle ne s’ébruite.

Condamné ensuite à près de 20 ans de prison lors d’un simulacre de procès, Ali Ameur sera finalement libéré en 1999. Affaibli et traumatisé, il n’osera jamais dire à la famille de Kamel Matmati ce qui s’est passé le 8 octobre 1991* au commissariat de Gabès.

La loi du silence

Khelifa était agent de l’unité spéciale de Gabès sous la direction de Samir Zaâtouri, le chef des services spéciaux de Gabès. Son rôle était d’envoyer des rapports à ses supérieurs, notamment sur les personnes qui effectuaient une demande de passeport. “Il fallait savoir s’ils appartenaient à Ennahdha”, précise-t-il, face au juge, caché derrière un paravent afin de protéger son identité.

Rétif aux questions qui lui sont posées, Khelifa reste vague. “Moi je n’étais pas présent, je n’ai rien vu, j’ai juste entendu qu’il y avait un peu de violence pour les faire parler”, assure-t-il. “Quelques coups”, “faire sortir la vérité”, c’est ainsi que Khelifa décrit les violences perpétrées par les agents de police, refusant le mot “torture” qu’il juge exagéré et assurant qu’il n’y avait pas d’instructions en ce sens.

Après quelques hésitations, il concède enfin avoir entendu ses collègues parler de Kamel Matmati. “Ils disaient qu’il était mort entre leurs mains”, affirme-t-il. Le lendemain, il apprend que le corps de la victime a été transporté jusqu’à l’hôpital des forces de sécurité intérieures de La Marsa, dans la banlieue nord de Tunis. “Je suis resté choqué pendant trois jours”, assure Khelifa avant de nommer certains des accusés. Supervisés par Ali Boussetta, ces derniers avaient été récemment envoyés de Tunis pour renforcer la nouvelle unité spéciale à Gabès et poursuivre leur formation. Mais jusque-là, Khelifa n’avait rien dit. “Samir Zaâtouri, notre chef direct, était au courant de l’opération. Qu’est-ce que j’aurais pu faire moi ?”, déplore-t-il. “Dans ces temps-là, on ne pouvait prévenir personne et il fallait bien manger”.

Dans la salle d’audience, des rires éclatent. Mongi, un autre agent venu témoigner, fait mine de ne pas connaître le “rôti”, technique de torture tristement célèbre, alors qu’il l’a citée quelques secondes auparavant. “Après cet évènement, on a arrêté les arrestations, tout le monde était choqué”, poursuit-il, sans broncher.

“J’étais un simple agent de police, je devais gagner ma vie et aucune information ne devait sortir, c’était notre travail. Il fallait bien qu’on vive”.

Les témoignages des agents de police, malgré une banalisation de l’usage de la violence et le peu d’informations fournies, contiennent des éléments concordants : Ali Boussetta, chef de la brigade d’investigation et trois de ses agents étaient présents dans la pièce où se trouvait Kamel Matmati. Dans la nuit, deux autres agents de la même brigade ont transporté le corps jusqu’à l’hôpital de La Marsa et Samir Zaâtouri assurait le suivi des opérations.

Le déroulement des faits contenu dans le dossier transféré par l’IVD confirme ces versions. Selon ce rapport, Samir Zaâtouri a informé Hassan Abid (Directeur général des renseignements) de la mort de Kamel Matmati. Le chef des renseignements lui demande alors de charger deux agents de transporter le cadavre de la victime à l’hôpital des forces de sécurité intérieures à La Marsa et de le livrer au Dr. Ahmed Ghattas. Le cadavre a été transporté dans la nuit sans aucune procédure permettant de le prouver et sans qu’aucun rapport ne soit établi à l'hôpital, afin qu’aucune information ne soit transmise quant au sort réservé à la victime.

20 ans de calvaire

Le lendemain de la disparition de son mari, Latifa Matmati se rend avec son beau-père au poste de police. “On est venus pour Kamel”, dit-elle à l’agent. “Il n’est pas chez nous”, répond ce dernier.

À ce moment-là, profitant d’un moment d’inattention du policier, Latifa jette un oeil au registre ouvert posé sur le comptoir. “Voilà son nom !”, rétorque-t-elle. L’agent ferme alors violemment le registre et leur demande de sortir.

Fatma, la mère de Kamel Matmati, séjournait à ce moment-là chez des membres de sa famille. “On a frappé à la porte, j’ai su qu’il était arrivé quelque chose à Kamel”, raconte-t-elle, des sanglots dans la voix.

Quelque temps plus tard, les agents de police font croire à la famille de Kamel Matmati qu’il est bien détenu chez eux. “Ils m’ont demandé de lui ramener des vêtements”, rapporte la femme de la victime. Un autre jour, il s’agissait de lui apporter de la nourriture. Mais la mascarade ne dure pas. Les vêtements rendus à la famille n’ont pas été portés, ils et elles se doutent du subterfuge.

Pour préserver le secret, les autorités ont ensuite affirmé que Kamel Matmati est toujours recherché et accusent sa famille de le protéger. La victime décédée a ainsi été poursuivie devant la chambre criminelle de la Cour d’appel de Gabès, pour des crimes liés à son affiliation au mouvement islamiste. Il a été condamné par contumace le 20 mai 1992 à une peine de prison de 17 ans et 4 mois auxquels s’ajoutent 4 ans de contrôle administratif.

Pendant des années, la mère de Kamel Matmati sillonne les prisons du pays à la recherche de son fils, allant de faux espoirs en désillusion.

“À la fin je suis allée à la prison de Bizerte, je marchais à pied , je marchais… il n’y avait personne d’autre que moi. Quand je suis arrivée, je me suis évanouie”.

La femme du défunt est, de son côté, soumise à un contrôle administratif et doit indiquer ses déplacements au poste de police. Ce n’est qu’après la révolution que l’État tunisien reconnaît la mort de Kamel Matmati et fournit à la famille un certificat de décès. Même si une plainte est ensuite déposée auprès du tribunal de Gabès, la justice estime alors que la prescription prévaut, le crime ayant été commis plus de vingt ans auparavant.

Épilogue

Après la mise en place du processus de Justice transitionnelle, l’Instance Vérité et Dignité se saisit du dossier. Fatma et Latifa Matmati, sont, dans ce cadre, entendues lors des premières auditions publiques.

Le dossier est ensuite transféré à la chambre spécialisée du tribunal de première instance de Gabès et le procès débute fin mai 2018. Faute de convocation, aucun accusé n’est présent à la barre alors que plusieurs témoins ont assuré avoir aperçu Ali Boussetta dans l’enceinte du tribunal.

Le 10 juillet, une deuxième audience est tenue, toujours en l’absence des accusés qui ont cette fois été officiellement convoqués. Entretemps, Ali Boussetta s’est enfui en France, n’étant pas sous le coup d’une interdiction de voyage. “Son extradition risque d’être compliquée”, craint Mokhtar Jemai, avocat principal des plaignant·es. Les autres accusés présents en Tunisie seront finalement interdits de voyage, mais restent en état de liberté. La prochaine audience est fixée au 9 octobre 2018. En attendant, la dépouille de Kamel Matmati est toujours portée disparue.