PREMIÈRE PARTIE :

À TUNIS

Septembre 2016

Il y avait pourtant eu un signal d'alarme. Au tout début de la Révolution libyenne, en mars 2011, une jeune manifestante, rescapée du régime, débarque à l'hôtel Rixos pour hurler son viol à la face du monde et de la presse étrangère qui y est réunie. Comme une pythie annonçant la chute du règne Kadhafiste, Iman Al Obeidi disparaît sous les huées d'une foule qui la traite de prostituée et finit par émigrer au Canada.

Mais grâce à son geste fou et désespéré, l'histoire est en marche. Très rapidement, la rumeur d'un viol de guerre commis par les troupes du dictateur se propage. La communauté internationale s'alarme, réclame une enquête. Fin avril 2011, le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Luis Moreno Ocampo, promet d'engager des poursuites. Et puis ? Plus rien, ou si peu.

La Libye est apparue dans l'actualité médiatique, le temps de conforter les frappes aériennes de l'OTAN, d'expurger le tyran et d'annoncer l'inévitable transition démocratique. Puis elle a dérivé comme un continent noir, dans l'indifférence d'une communauté internationale sidérée par l'horreur syrienne, par le flot ininterrompu des migrants. Aujourd'hui, le pays est une poudrière. Plus d'État, deux gouvernements sans pouvoirs réel et partout, des centaines de milices qui kidnappent, pillent, torturent... Et personne n'a encore réussi à prouver l'utilisation du viol comme arme de guerre en Libye.

Octobre 2016

Longtemps, Yassine est resté dans l’ombre d’un écran. Sur internet, je ne voyais de lui qu’une silhouette en contre-jour. Il ne disait rien, ou si peu. Un jour, il a accepté de venir à Tunis. Mais il ne suffit pas de passer la frontière pour se libérer de sa peur. Dès son arrivée à l'aéroport, Yassine cherche une échappatoire. Il m'explique qu'il est là au nom d'autres victimes de viol qui cherchent un endroit où se faire soigner à l'abri des regards. “Les victimes se taisent, terrorisées à l'idée d'être dénoncées, de tout perdre... familles, amis, travail... Faire confiance à un médecin ? Non, trop risqué…”. Yassine bégaie, son discours est nerveux, décousu par moments.

Nous arrivons dans un deux pièces anonyme à Tunis, près de l'aéroport. Yassine a dû prendre des calmants, ses mouvements sont engourdis. Il ouvre lentement sa valise, sort un coran, un passeport libyen, un tapis de prière. Elle est lourde à défaire, cette toute petite valise. Yassine se pose sur un fauteuil en skaï fendillé. “Tu peux proposer des millions à des victimes, pour qu'elles témoignent devant un tribunal... elles te diront : jamais. Je préfère rester caché”. Yassine vient de basculer du “elles” au “je”. Il sursaute, me regarde terrorisé.

Comment oublier ce regard ? Cela devait arriver. Yassine est l'une des victimes.

De sa vie d'avant, nous ne dirons pas grand chose. Yassine vivait une vie simple dans un quartier du sud de Misrata. Le 29 mars 2011, après un mois d'un siège éprouvant, l'État-major khadafiste lance un assaut sur l'ouest de la ville. Les soldats forcent une à une les portes des maisons. La rumeur des viols se propage. A la nuit tombée, Yassine tente de fuir, avec un voisin et sa femme, par un chemin de traverse. Une trentaine d'hommes en armes les bloque aussitôt : “certains en tenue officielle, d'autres des mercenaires de Tawargha. Ça, j'en suis sûr », insiste Yasine.

Misrata contre Tawargha. Les premières manœuvres contre-révolutionnaires ravivent les rivalités tribales libyennes. Misrata est une cité côtière, riche, indépendante. Située 35 km plus au sud, Tawargha est la ville-mère de la tribu homonyme, les Tawarghi. Pendant la guerre, Kadhafi utilise la ville comme base arrière, et certains Tawarghi comme hommes de main. Misrata n'a jamais pardonné.

Yassine reprend son récit. “Les hommes ont été ligotés, cagoulés. Ils nous ont pissé dessus, comme des chiens”. Il atterrit dans une maison transformée en prison, dans la ville de Tawargha.

“Une salle était dédiée à la torture. On entendait les cris des autres... Ils visaient les parties sensibles…”

La voix se brise. “J'avais compris ce qu'ils étaient en train de faire…”. Une larme coule sur sa joue. “Le plus dur, c'est de rester en vie sans pouvoir oublier ce qui s'est passé. Ils le savaient”. Yassine s'est figé. Je l'appelle doucement. Il pleure sans un geste, sans un bruit. Il n'est plus là. Après un temps infini, Yassine se lève, part s'allonger sur son lit et s'endort aussitôt.

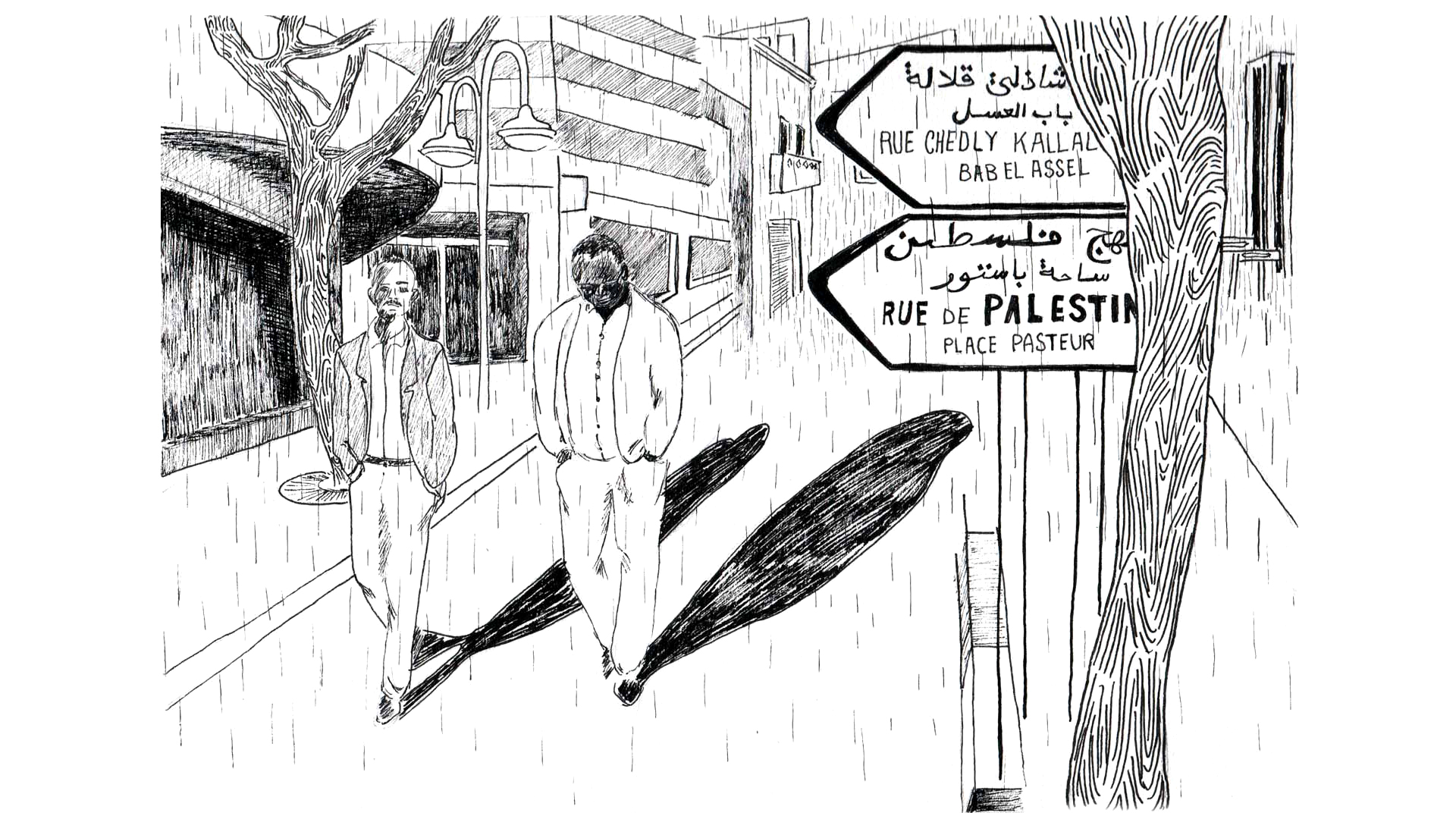

Deux jours plus tard, Yassine me rappelle. “Imagine qu'on te dise : on va tuer ton frère. Ou bien : on va violer ton frère. Qu'est-ce qui serait le plus grave ? La réponse, c'est : on a violé ton frère”. Je marche aux côtés de Yassine tandis qu'il erre dans les rues de Tunis. Il raconte ses déménagements, incessants, d'un quartier à l'autre de Misrata, puis d'une ville à l'autre. Il dit ses cauchemars, ses nuits blanches, sa souffrance de ne pouvoir avoir un autre enfant. Et surtout, cette peur permanente qui le tenaille.

“Même ici, j'ai l'impression que tous voient l'homme souillé que je suis devenu”.

Yassine ne parvient pas à garder une trajectoire rectiligne. Il a besoin d'un médecin. Je propose de l'accompagner. Yassine s'arrête net. Se montrer, face à un homme ? Le lendemain, Yassine disparaît.

Auparavant, il m'a donné le numéro de Fatma, la femme du voisin. De cette nuit de mars 2011, ils n'ont jamais reparlé. Fatma s'est longtemps dérobée, puis m'a donné rendez-vous à Sidi Bou Said, au bord de la mer. C'est une femme jeune, aux traits gracieux et au regard éteint. Elle allume une fine, soupire. “C'est comme ça, la guerre. Et je ne savais rien de la guerre”.

Fatma esquive un temps, puis se lance. “Ma voisine avait été violée la veille. Le lendemain, on a fui.... trop tard…” Ses mains tremblent, elle sanglote. Fatma et son mari avaient été arrêté·es par un groupe d'une dizaine de personnes qu'elle pense originaires de Tawargha. Elle et son mari ont été séparé·es et leurs yeux bandés. Elle ne le reverra plus jamais. « Ils m'ont violée et m'ont jetée au bord d'une route. Je n'ai appris la mort de mon mari qu'en mai 2011”. Fatma fuit alors la Libye, se réfugie dans une petite ville de la frontière, côté tunisien.

Six ans plus tard, elle arrive à peine à marcher, vit d'expédients et fume toute la journée. Il n'y a aucune aide, aucun guichet pour les victimes libyennes en Tunisie. Juste quelques cliniques privées, où les plus fortunés vont discrètement se faire soigner.

Novembre 2016

Il faisait sombre, ce soir-là à Tunis. Un temps lourd, annonçant l'orage. Cheveux et barbe coupés courts, Abderrahmane est un défenseur des droits humains de l'est de la Libye. Des heures durant, il m'explique pourquoi personne ne parlera de cette histoire de viol. Pendant la Révolution, des viols auraient été commis. Ensuite, les vainqueurs auraient voulu se venger.

“C'est un cycle infernal, une violence sans fin”.

A Tunis, il a rejoint un groupe d'exilés qui, ensemble, tentent de recueillir les preuves de ces crimes que l'Histoire n'a pas encore établi, et parmi eux, les viols. La porte du bureau s'ouvre. Entre alors Mahmoud, épaules larges, léger embonpoint et un sourire d'une grande douceur. Mahmoud est un libyen issu de la tribu des Tawarghi, un militant de terrain. “Un homme de l’Est et un Tawarghi qui sont amis, tu vois, il y a encore de l’espoir pour la Libye”.

Mahmoud sourit de bon coeur puis il s'assoit, sort son ordinateur et lance une vidéo qui montre un homme noir, ligoté, hagard. Une voix hurle: “Sale chien Tawarghi !” Mahmoud a une date. “Octobre 2011. Ils l'ont violé avec le canon d'une arme. J'ai réussi à le retrouver. Mais quand j'ai voulu inscrire son viol au dossier, il m'a dit : ‘non. Tu peux tout écrire, sauf ça’.” Dans une seconde vidéo, on aperçoit deux jeunes de Tawargha, mains sur la tête. “Ils ont violé deux frères. L'aîné en est mort, le second s'est suicidé”.

Abderrahmane s'emporte, grille sa cigarette avec un geste de colère une : “le problème Mahmoud, c'est qu'on te dira toujours 'Ystahal', bien fait pour ta gueule ! Tu es violé, tu l'as bien cherché. 'Ystahal' !... on va mettre cinquante ans à se débarrasser de ce problème…”

Le stigma du viol enferme les victimes dans la honte. Parler, c'est déshonorer une famille, une communauté sur des générations. Et puis, parler pour aller où, quand le système judiciaire libyen est en miettes ? Cela fait bientôt trois ans que Mahmoud et Abderrahmane recueillent les preuves des exactions commises en Libye depuis la fin de la Révolution. Enlèvements, extorsions, disparitions, tortures, et bien sûr violences sexuelles... Trois ans de solitude, sans aucun soutien extérieur. Les deux amis marchent dans les rues vides de Tunis. Il commence à pleuvoir. Ils se quittent sans un mot.

Dans le taxi du retour, Mahmoud chantonne une chanson libyenne, comme toujours quand il est inquiet.

“Les bombes fauchent les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Mais le viol est une arme qui ne se voit pas. Il faut que les victimes parlent pour savoir comment l’arme s'est déployée, qui a planifié et organisé cette chose. On est trop peu nombreux à se poser ces questions.”

Début 2014, des milices non identifiées assassinent une centaine de juges et activistes. Survivants des purges, Abderrahmane et Mahmoud fuient le pays en mai. Trois ans plus tard, le groupe d’activistes, fragile, ne compte qu’une poignée d'hommes de l'ombre - juges, avocats, procureurs ou militants exilés, à peine plus à l'intérieur du pays.

Abderrahmane déménage souvent, redoute d'être repéré, enlevé, puni pour avoir parlé. “Tu crois que c'est facile pour un homme arabe de parler… de viol” Il hésite, baisse la voix, allume une cigarette. “Nous sommes convaincus que la torture et le viol continuent d'être utilisés comme armes de guerre en Libye. Mais nous n'avons même pas de quoi prouver les crimes de 2011 ! Nous ne savons pas encore l'ampleur de ce crime”.

Accoudé au balcon, face à un terrain vague, il poursuit : “tu ne peux pas imaginer l'enfer que l'on vit en Libye. Les milices sont partout, contrôlent tout”... Ses yeux cherchent l'horizon de la route, au loin. “Tu vois ce chemin ? En Libye, ce serait une ligne de démarcation entre deux zones tenues par des milices. Il y aurait des check-points tous les cinq cents mètres et des prisons partout, partout ! Tout se transforme en prison là-bas. Un appartement, une cave... même une simple salle de bains!”

Mahmoud partage un modeste trois pièces modeste avec deux autres exilés. Il est devenu militant par devoir, il ne peut plus faire marche arrière. Le frigo est vide. Le lit, intact. Par terre, une valise ouverte avec quelques chemises, un peigne, une brosse… les traces éparses d'une vie provisoire.

“A Tunis, les victimes se sentent plus libres de parler. Mais quand tu tentes d'inscrire le viol dans leur dossier, elles disparaissent aussitôt”.

Pour garantir le silence et couvrir leur crime, les bourreaux filment les viols. Mahmoud montre sa pile de documents : dossiers médicaux, témoignages qui disent les enlèvements, la torture, tout le temps, partout... “J'ai rencontré 300, 350 victimes peut-être. Pas un seul témoignage n'est complet. C'est à devenir fou. Tout peut être écrit, sauf ça !”

Décembre 2016

Samir errait dans Tunis, sans domicile fixe. Il buvait un café, se racontait un peu, disparaissait aussitôt. Simple soldat dans l'armée Kadhafiste, Samir a fait le siège de Misrata. “Ça m'a rendu fou... j'ai vu des choses”. Des choses...

“Les gars entraient, attachaient le père, violaient sa fille, sa femme en disant : t'as voulu la Révolution ? Tiens, prends-la, ta Révolution”.

Qui étaient les violeurs ? Samir secoue la tête. “Je ne te citerai pas de bataillon. Mais un soldat obéit toujours à sa hiérarchie. T'as compris, là ?”. “Maisons forcées”, un terme devenu la métonymie du viol commis sur ordre pendant la Révolution.

“Après la fin de la guerre, les Révolutionnaires nous ont fait mille fois pire”, poursuit Samir. Enlevé deux fois, détenu huit mois, il est massacré par ses geôliers en prison. “Ils disaient : vous, les kadhafistes vous avez violé ? eh bien à notre tour”. Samir tire sur sa cigarette.

“Maintenant c'est trop tard pour la Libye... Tu comprends ? Tu violes, tu casses tout, tu ne peux plus reconstruire un pays, un État”.

Le viol serait l’une des clés de la déconstruction du pays. Une “chose” indicible qui empêche la réconciliation.

Janvier 2017

En janvier 2017, Mahmoud et Abderrahmane ont des centaines de pièces, et aucun dossier recevable juridiquement. L'enquête est dans l'impasse. A Tunis, ils rencontrent la seule personne qui a eu, un jour, un lien avec leur enquête : Céline Bardet. En 2013, quand le ministre de la Justice, Saleh El Marghani, décide d'écrire une loi protégeant des victimes de viol, c'est cette experte qu'il appelle.

Réputée pour son franc-parler et sa ténacité, Céline Bardet a créé une unité crimes de guerre à Brcko, en Bosnie, expédié des dizaines de criminels en prison, certains pour viol de guerre. Le ministre le sait. Mais il sous-estime la violence du chaos : la loi ne sera jamais appliquée. Depuis, Céline a fondé sa propre ONG, We are Not Weapons of War, et lutte contre les violences sexuelles dans les conflits.

Les activistes basés à Tunis acceptent finalement de soumettre à Céline leurs éléments. Elle entre dans un café, s'attable et commence à prendre des notes.

“Le viol de guerre a toujours existé”, explique Céline Bardet.

“La récompense des vainqueurs, le butin du guerrier... ça remonte au rapt des Sabines. Mais il y a eu un tournant dans les années 1990 que personne n'a saisi. C'est là que nous, les enquêteurs criminels internationaux, comprenons que le viol de guerre est devenu une arme de guerre de premier choix. Parce qu'il n'est pas cher à déployer, qu'il ne laisse pas de cadavres et qu'il permet de détruire une nation sur plusieurs générations. C'est le crime parfait.”

Quelques jours plus tard, Céline, Abderrahmane et Mahmoud sont réuni·es dans le bureau prêté par une amie. Céline va droit au but : “pour chacun de vos documents, déterminez précisément le lieu, le moment où ça s'est passé. Ensuite, on croise le tout et on détermine le contexte juridique du crime. Si vous ne le faites pas, vous vous faites démolir devant un tribunal”. Céline évoque le cas de Jean-Claude Bemba, vice-président de la République démocratique du Congo, seul criminel condamné pour viol de guerre par la CPI “pour avoir donné un ordre, sans participer”. Abderrahmane s'exclame : “c'est proche des cas que nous avons aussi !” Céline conclut: “alors il va falloir obtenir, si possible, des témoignages complets. C'est urgent”. Céline Bardet quitte Tunis, mais l’espoir est là.

Février 2017

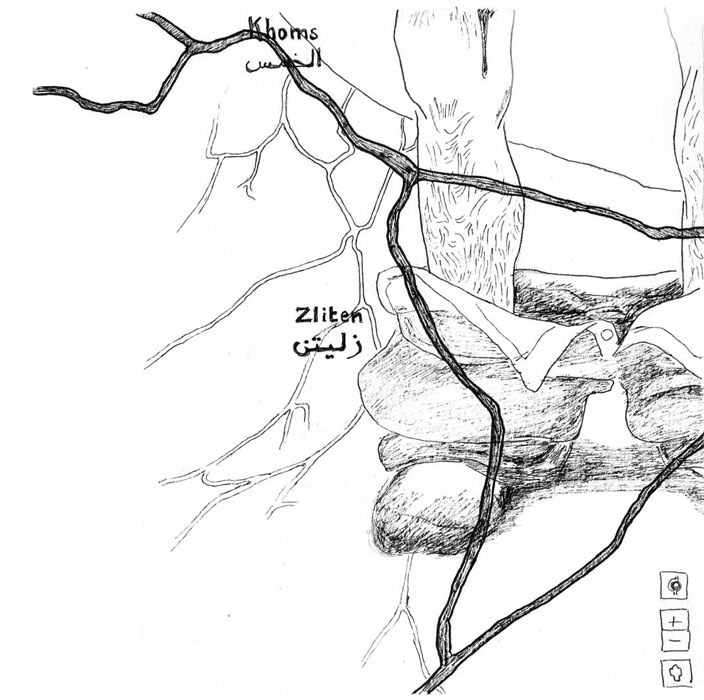

Le mois de février charrie des pluies torrentielles, les égouts de Tunis débordent, lessivant les rues de grands flots boueux. Mahmoud est agité : une victime, qu'il suit depuis quelques semaines, vient de sortir de Libye. C'est un habitant de Zliten, ancienne ville Kadhafiste.

On sonne à la porte. Mahmoud embrasse avec effusion cette silhouette dont il n'a longtemps connu que la voix. Ahmed est maigre, son visage émacié. Enlevé en 2012, il sort tout juste de la terrible geôle de Tomina et veut dire l'horreur dont il vient de réchapper. “Là-bas, ils t'isolent pour te subjuguer… ‘Subjuguer les hommes’, c'est ça leur expression. Pour que tu t'écrases, pour que plus jamais tu ne relèves la tête”. Mahmoud écoute, attentif.

“Tous les jours, ils prennent un balai, le fixent au mur. Et si tu veux manger, tu dois enlever ton pantalon, reculer sur le bâton... et ne pas t'en défaire avant que le geôlier ait vu du sang couler... Personne n'y échappe. Imagine à quel point tu te sens anéanti…”.

Mahmoud demande d'une voix blanche : “c'était quand ?”. “De 2012 à 2016... Le chef de la prison s'appelait Issa Issa, de la famille Chaklaoun. Il se parfumait avec de l'essence de rose. Quand je sentais cette odeur, je savais que j'allait être violé”. Ahmed fait une pause, puis ajoute: “Quand il est mort, son frère Tarek lui a succédé. Il était encore plus violent.”

Mahmoud note les noms, les dates. “Il y avait des femmes ?”. Ahmed change de position péniblement. Il souffre. “Non. Nous étions 450 hommes. Je suis sûr de ce chiffre parce qu'en prison, j'étais de corvée de cuisine : chaque jour, je recomptais les couverts que je lavais”.

Ahmed continue sa longue litanie de tortures, toutes plus sadiques les unes que les autres. Puis il marque un temps d'arrêt. “Il y avait un homme noir, un migrant. Le soir, ils le jetaient dans l'une de nos cellules”.

“Ils disaient : ‘Tu violes ce type. Sinon, tu es mort’. S'il ne violait pas, ils le massacraient”.

Un silence de plomb s'installe dans le salon. Mahmoud se ressaisit, examine les papiers ramenés par Ahmed, une prise de sang, une radio des poumons... “Mais... tu ne t'es jamais fait examiner pour le viol ?”, dit Mahmoud. Ahmed baisse la tête. Quelles que soient ses souffrances, il est encore trop tôt pour qu'il montre sa honte.

Mais ce que révèle Ahmed est stupéfiant : la Libye contemporaine a accouché d’un monstre, un système où les hommes sont devenus les cibles d’une guerre par le viol. Et des migrants, les instruments physiques de la vengeance.

Mars 2017

Devant son dispensaire, Hosni Lahmar attend. Cet urgentiste tunisien a reçu de nombreux hommes libyens. Et Ahmed, accompagné de Mahmoud, vient se faire examiner. Enfin. Il s'assoit face au médecin, tête basse.

“J'ai peur d'avoir attrapé des maladies terribles”.

Le docteur le regarde. “Est-ce qu'il y avait de la violence ?”. “Oui”. Le docteur lui demande avec douceur: “Est-ce que je peux voir ?”. Ahmed se déshabille, se tourne et se laisse examiner, sans un mot. Au bout d'une quarantaine de minutes, le docteur Lahmar écrit : “Homme, 45 ans, viols multiples, avec instruments. Incontinence plus MST. Fissures anales”. Il arrache l'ordonnance, la tend à Ahmed : “Sois plus fort que tes bourreaux, ne te laisse pas casser Ahmed. Et surtout n'aies pas honte, c'est ça la clé de la guérison…”.

Avril 2017

Dans les semaines qui ont suivi la visite chez le médecin, Mahmoud a multiplié les rendez-vous, les rencontres. Céline est revenue. Elle est impressionnée. Enfin un témoin clé, capable de confirmer le nom des bourreaux, des co-détenus. Céline s'enthousiasme : “… des violations systématiques dans un lieu précis, à différentes périodes. Cette fois, on est forts”.

Mahmoud marque un temps de pause. Puis il dit : “J'ai un autre cas. Il m'a décrit les mêmes techniques qu'Ahmed, pourtant il vient d'une autre prison”. Céline se fige. Et Mahmoud raconte : la torture de la bouteille à la capsule crénelée, sur laquelle les prisonniers sont contraints de s'asseoir, avant que leur bourreau ne la retire d'un coup sec. Celle de la roue, où les détenus doivent se glisser, pliés en deux, pour des séances de torture à l'aide de lance roquettes de différentes tailles. Et puis bien sûr, le bâton fixé dans le mur, passage obligé pour avoir accès à la nourriture.

Dans le taxi du retour, Céline confie, dans un sanglot à peine retenu :

“Je n'avais jamais vu ça”.

Des faits précis, des cas concordants, un constat médical formel. Et un homme déterminé à aller jusqu’au bout qui enfin accepte de verser son témoignage au dossier. Pour Céline Bardet, il pourrait y avoir la preuve de l’existence d'un système. L'arrivée d’Ahmed a fait basculer l'enquête de Tunis. Il n’y pas plus le choix : il faut aller en Libye.

DEUXIÈME PARTIE :

EN LIBYE

Avril 2017

La Libye est une incarnation moderne du concept d'omertà. Six ans d'un silence assourdissant ont failli enterrer un crime de guerre d'une ampleur et d'une violence inédites. “Si une milice m'arrête, la première chose que je subirais sera un viol. Pour que je me taise à jamais et que je lâche cette enquête”.

En ce début d'avril, Mahmoud se prépare à repartir en Libye, pour recueillir de nouvelles preuves. Mais à l'intérieur, les milices guettent, les militants se terrent et les victimes se taisent. Mahmoud soupire : “Ce maudit silence... comment en est-on arrivé là ?”

A l'autre bout de Tunis, un homme qui n'appartient pas au groupe se pose précisément la même question. Rio de son nom de guerre, en réalité Rabei Dahan, est un vétéran de la Révolution. Dès janvier 2011, il rejoint avec ses quatre frères la célèbre katiba de Tripoli.

Ecoeuré par la violence, Rio s'exile à Tunis et devient lanceur d'alerte. Désormais, il crée des films d'animation subversifs qu'il diffuse sur les réseaux sociaux... Le prochain sera consacré au viol comme arme de guerre. “On préfère tous se dire que c'est au mieux un mythe, au pire un dommage collatéral de la guerre... Parler du viol chez nous, équivaut à en absorber la souillure. Il faut pourtant qu'on commence à sortir de l'ombre”.

Pour Rio, la source de la violence libyenne plonge ses racines dans le système de torture et de viols pratiqué par l'ancien dictateur Mouammar Kadhafi. “Kadhafi a créé une culture du viol, pour terroriser les gens et générer l'omertà. En ordonnant à ses troupes de violer, il savait ce qu'il faisait : le viol appelle la vengeance, engendre un cycle de représailles sans fin. Or il a été commis partout et par toutes les parties en Libye, même par les Révolutionnaires. Nous avions un seul Kadhafi... nous en avons des milliers aujourd'hui !”

Rio se redresse. “Le viol des femmes dans un conflit, c'est quelque chose d'atroce, mais d'attendu. Mais quand les hommes sont pris pour cible, méthodiquement... là, ça n'a plus rien avoir avec une pulsion sexuelle. L'homme violé n'est plus un homme. C'est un soumis. Ce système a un objectif précis : violer modifie tous les équilibres politiques, tout l'exercice du pouvoir”.

“Ce crime est en train de détruire le pays. Comment reconstruire la Libye si on continue d'ignorer le viol ? Comment briser cette loi du silence ?”.

Comme pour répondre à cet appel au secours, Fatou Bensouda, procureure de la Cour Pénale internationale (CPI), connue pour son engagement contre les violences sexuelles dans les conflits, décide, le 24 avril 2017, de frapper du poing sur la table. En 2013, la CPI avait mis sous accusation Thouali Waled, ancien directeur de la sécurité intérieure du régime de Kadhafi : pendant la Révolution de 2011, le premier flic de Libye aurait ordonné des rafles dans les principales villes libyennes - Benghazi, Misrata, Syrte, Tripoli, Tajoura et Tawargha.

Trois ans plus tard, Fatou Bensouda lève les scellés et révèle les chefs d'inculpation de l'ancien maître de la police secrète de Kadhafi: poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, Waled est également accusé d'avoir commandité des actes de tortures... et des viols.

Le temps presse. Il reste encore à prouver la propagation du viol comme arme de guerre partout en Libye et son utilisation par toutes les milices - quelle que soit leur appartenance tribale, politique ou religieuse. Pour faire progresser l'enquête, il n'y a plus le choix : il faut aller en Libye.

Mai 2017

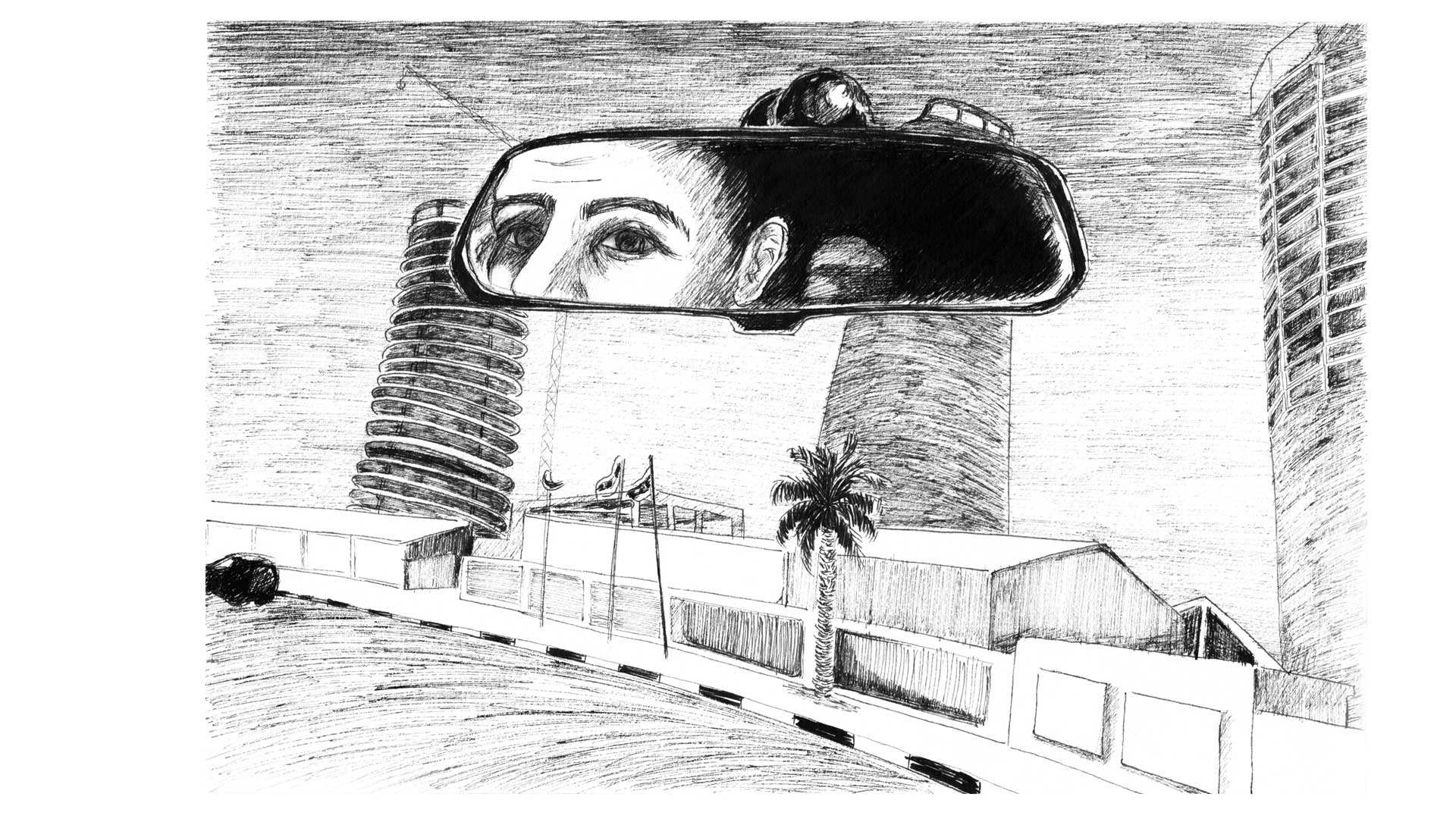

Tripoli est une ville dangereuse. Un jour en guerre, un jour plongée dans un calme trompeur... quadrillée par des dizaines de milices qui dictent leur loi. Mahmoud a accepté que je l'accompagne. L'aéroport de Tripoli Metiga, plusieurs fois fermé depuis le début de l'année, a rouvert fin mars. Mahmoud m'attend à la sortie, accompagné de Mehdi, ancien orthopédiste devenu militant des droits humains.

La voiture roule à toute vitesse sur Al-Shat road, qui relie par le front de mer l'est à l'ouest de la ville. Rangées de palmiers taillés, petits parcs de jeux, restaurants ouverts : Tripoli soigne son apparente normalité. Mais dans les ruelles latérales sont alignés des humvees et des batteries anti-aériennes, prêtes à tout instant à reculer en cordon pour créer des barrages. Mahmoud est silencieux. Et Mehdi, l'oeil rivé aux rétroviseurs, file vers le sud, en empruntant des chemins secondaires pour éviter des check-points.

Première étape dans un bureau prêté par un ami, où patiente Mouna*, une militante de la région de Zuwara. C'est la première fois qu'elle voit le vrai visage de Mahmoud. Assumant son rôle, Mahmoud va droit au but. “Tu as pensé à protéger tes documents ?”. “ Oui, j'ai tout envoyé au bureau des droits de l'Homme pour l'Afrique du Nord des Nations Unies... Mais je n'ai pas eu de réponse”, se désespère Mouna.

Mahmoud la réconforte, demande le nombre de cas qu'elle a documenté : des dizaines, peut-être même une centaine. Mouna raconte à Mahmoud le cas d'un ancien soldat khadafiste, raflé, jeté en prison, violé à répétition. “Avec un bâton, fixé dans un mur ?”, demande Mahmoud. Mouna confirme.

“Mais la famille m'a imploré de tout arrêter : ils recevaient des menaces de mort”, conclut Mouna.

Mouna confirme à Mahmoud les viols systématiques des hommes dans les geôles clandestines détenues par les milices. Elle ajoute : “mais même s'ils sont moins nombreux, les femmes restent victimes de viols plus aléatoires. Récemment, j'ai pris le cas d'une jeune fille de quinze ans, enlevée par une milice sur le chemin de l'école. Comme le père ne payait pas la rançon, ils ont raflé ses deux petits frères. On n'a aucune nouvelles”.

Mahmoud note le nom de la famille, les dates. “J'ai aussi plusieurs cas de mères de familles, enlevées et violées en plein jour, puis relâchées. Le pire, c'est qu'on connaît souvent le violeur et que la victime est obligée de le croiser tous les jours”. La dernière fois que Mouna a tenté de quitter le pays pour sortir ces preuves, trois hommes l'ont bloquée dans une ruelle, couteau sous la gorge : “Salope, tu salis ton pays avec tes magouilles !”. Les miliciens ont déchiré son passeport. Mahmoud la rassure :

“Ça va prendre du temps, mais on va t'aider. Je sors tes documents du pays et on continue le travail”.

Seconde étape, au sud de la ville, à quelques kilomètres à peine de la terrible prison de haute sécurité d'Abou Salim, où Khadafi faisait disparaître ses opposants. Mahmoud pousse une grille, se dirige vers un bâtiment en préfabriqué. Une porte s'ouvre : trois femmes et deux hommes l'accueillent. Ce petit groupe tente de tenir l'inventaire des enlèvements, des détenu·es et des disparitions. L'un d'eux, Mahjoub, ouvre une armoire. Dedans, il y a 650 dossiers rangés par ordre alphabétique. Mahmoud s'installe, commence à feuilleter un document récapitulatif que Mahjoub lui tend. Il n'y a pas de temps à perdre.

“C'est la liste des disparus ?” “Oui”, répond Mahjoub, “on les classe par typologie. Ceux qui ont été enlevés, ceux qui ont disparu en prison, etc.” Mahmoud sourit. “C'est de l'excellent travail. Par contre, regarde le dossier de cet ancien détenu de la prison de Tomina. Là-bas, c'est sûr, il a subi des viols. Mais il n'y a rien dans le dossier ?”. Mahjoub se défend : “pour les anciens détenus, l'urgence c'est déjà de les enregistrer... Il faut du temps”. Mehdi intervient: “avec 650 dossiers, tu ne peux pas tout retenir. Si tu sens que le gars a été violé, je te conseille de rajouter un code en bas de page... Par exemple ‘Sinaï’, pour dire : Viol. Comme ça, quand tu revois la personne, tu sais qu'il faut creuser de ce côté là…” Mahjoub hoche la tête. “Tu as raison... Mais Ali, ce gars qui s'est fait massacrer à Tomina, c'est moi qui l'ai vu. ça m'a bouleversé. Ce qu'on lui a fait, tu ne le souhaiterais pas à ton pire ennemi.”

A l'issue de cette première journée, Mahmoud a recueilli une masse importante d'éléments à recouper. Avec des dates, des lieux, des noms précis.

La majorité des nouveaux cas concernent des Tawarghi. Une tribu libyenne dont Mahmoud lui-même fait partie. Des Tawarghi ont été utilisés par Kadhafi comme hommes de main. Pendant les sièges des grandes villes rebelles, notamment à Misrata, ils soutiennent les troupes loyalistes. Ils sont accusés d’avoir violé mais les faits n’ont jamais été prouvés.

Après la Révolution, la vengeance des Misratiens s'abat sur la ville : Tawargha est rasée, 35 000 Tawarghi dispersé·es dans des camps aux quatre coins du pays. Six ans plus tard, ils et elles n'ont pas retrouvé leur ville et sont devenu·es les boucs émissaires de cet interminable cycle de violence. Le camp de Fellah, au sud de Tripoli, abrite environ 2500 Tawarghi.

Mahmoud s'installe, carnet à la main, dans un petit bureau aménagé entre deux baraques, à l'entrée du camp. La première personne qu'il demande à rencontrer est Ali, l'homme libéré de la prison de Tomina deux semaines auparavant. C'est un masque de douleur qui entre dans la pièce, marchant péniblement, à l'aide d'une canne. Ali a 39 ans, en paraît 65. Face à Mahmoud, il énumère les noms de ceux morts devant lui, les séances de torture avec les chiens, les électrocutions sur les parties génitales... Mahmoud lui glisse: “tu peux tout me dire”. Ali soupire. “Ils nous disaient en permanence : crève, chien de Tawargha !”. Mahmoud note. “Certains d'entre nous ont été enfermés dans une pièce tous nus, avec des groupes de migrants”. Mahmoud s'arrête. “Toute la nuit ?”. Ali hoche la tête.

“Ils ne les ont pas relâchés avant qu'ils ne se soient tous entre-violés”.

Ali ajoute, dans un souffle : “heureusement, je n'ai pas subi ça. Moi je n'ai eu droit qu'au bâton et à la roue”. Mahmoud relève la tête. “Des dizaines de fois”, confirme Ali, anticipant la question. “Et maintenant j'ai des problèmes physiques. Des fuites”.

Mahmoud continue de noter. La torture du bâton, est la méthode qu'un autre témoin, Ahmed, avait décrite à Tunis : fixé au mur, tous les détenus devaient venir s'y empaler jusqu'au sang s'ils voulaient avoir accès à un quignon de pain. Suspendue au plafond, la roue de voiture apparaît au fil du témoignage comme une méthode tout aussi sadique: les détenus doivent s'y glisser nus, pliés en deux, pour faciliter le travail des bourreaux qui les torturent avec des roquettes de tailles différentes.

“Je comprends... Tu te soignes ?”. Ali fait “non” de la tête. Impossible. Le témoignage d'Ali confirme en tous points le système décrit par Ahmed en Tunisie : des méthodes identiques, l'utilisation des migrants pour commettre les viols... S’y ajoute le ciblage systématique des hommes tawarghi.

Le lendemain, Mahmoud concentre ses recherches sur ses contacts de Tawargha, pour tenter de rencontrer de nouvelles victimes. Grâce à son ami Mehdi, il retrouve la trace d'une femme qu'il connaît de longue date. Une habitante d'un autre camp de déplacé·es tawerghi du sud de la ville. Jusqu'ici, Fathia n'avait jamais voulu parler. Elle commence l'entretien d'une voix frêle : “Au début ils ont attrapé ma fille. Elle avait 11 ans à l'époque. Puis ils ont agressé mon mari, qui était tétraplégique. L'un des hommes a essayé de violer ma fille. Et c'était un de nos voisins qui avait une fille du même âge. Je l'avais vue grandir.” Elle soupire. “Ils m'ont coincée dans une pièce de la maison. Ils m'ont violée deux fois, en disant : “vous les Tawarghi, vous payerez pour Misrata !”. A l'un des gars, j'ai dit : “mais je suis ta voisine, ça fait 20 ans qu'on vit ensemble !”

Mahmoud demande le nom du violeur, le note, ainsi que le nom du quartier. Fathia reprend : “Ils m'ont traînée dans la rue, devant tout le monde, en disant : ‘Vous avez violé nos filles. On va vous faire la même chose’... Et ils n'étaient même pas tous Misratiens”. Ensuite, ils m'ont embarquée, sous les yeux de mon aîné. “Et la pire chose qu'ils m'aient fait subir, c'est de me violer devant mon fils... Depuis, il ne me parle plus”. Fathia ne parvient plus à retenir ses larmes. Mahmoud lui tend un mouchoir, propose d'arrêter. “Non !”, répond Fathia, “je veux parler !”.

“Le deuxième jour, un type est entré. Très costaud, je n'ai pas su d'où il venait, s'il était Misratien, Libyen, Syrien... Il était là pour le viol.” Mahmoud la regarde un long moment, essayant de la soutenir du regard. Il demande s'il y avait d'autres détenu·es avec elle, peut-être des femmes ? Fathia secoue la tête :

“J'entendais crier... mais c'étaient des voix d'hommes”.

Fathia soupire. “Ce que je ne savais pas, c'est qu'entre-temps ils avaient enlevé mon troisième fils, qui n'avait que 14 ans”, poursuit Fathia. Mahmoud commence à vaciller. Sa main tremble. L'adolescent est détenu trois ans dans une prison proche de Tomina, massacré par ses geôliers. Et puis un jour, le miracle. “Mon fils m'a appelée : ‘Maman, je sors dans cinq jours’... J'ai repassé ses affaires, préparé son lit, son plat préféré... J'étais si heureuse !”.

Fathia prend sa voiture, traverse courageusement la zone sous domination Misratienne pour aller récupérer son enfant. “Quand je suis arrivée, ils ont jeté un sac mortuaire à mes pieds … Et ils m'ont dit: tiens, voilà ton fils, chienne !”. Fathia explose en sanglots. “J'ai ouvert le sac, il y avait mon petit, tout maigre, les joues creusées, le corps constellé de cicatrices…”. Et elle tend une photo. Mahmoud lâche son stylo et s'effondre, en pleurs.

Juin 2017

Rentré à Tunis, Mahmoud s'entretient de nouveau avec Céline Bardet. Il lui explique le fruit de son enquête libyenne. Les 650 cas. Les nouvelles rencontres, avec d'autres militant·es, confirmant la propagation du viol dans toutes les prisons de l'ouest Libyen. Enfin, le ciblage des Tawarghi.

“Ça a atteint un stade criminel”, insiste Mahmoud. “N'importe quel simple citoyen a le droit d'attraper un Tawarghi, de le violer, de le torturer, c'est normal. Certains pensent même que c'est un devoir national”. “A combien estimes-tu, aujourd'hui, le nombre de victimes Tawarghi ?”, demande Céline. Réponse : “entre 3000 et 5000”. Mahmoud ajoute, dans un mouvement d'exaspération : “Comment alerter la communauté internationale ? Pourquoi la CPI ne fait rien ?”

Le temps de la justice semble toujours trop long aux enquêteurs de terrain. Mais en réalité, la CPI a relancé le dossier libyen, d'abord discrètement, puis publiquement : dès l'automne 2016, devant le Conseil de Sécurité des Nations unies, la procureure Fatou Bensouda, réclame davantage de fonds pour renforcer et élargir ses enquêtes sur la Libye. Mais la patronne de la CPI sait aussi que le dossier libyen est une bombe politique. Ouvrir une enquête sur la Libye, c'est reconstituer une chronologie précise des faits, déterminer la chaîne des crimes... donc des responsabilités.

La tâche est titanesque. Le mandat de la CPI concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Or, officiellement, la Libye n'est pas en guerre depuis … 2011 ! Sauf, évidemment, lors de batailles précises, comme à Benghazi en 2014 ou plus récemment à Syrte. Pour pouvoir traiter des dossiers libyens, la CPI doit donc se lancer dans un gigantesque travail de classement des affaires que leur présentent les enquêteurs libyens. Crimes de guerre ou crimes contre l'humanité ? Mais par quel dossier commencer ? Les violations subies par les Misratiens en 2011 ? Ou celles commises par les milices misratiennes après 2011 ? Les violations subies par les Tawarghi ? Par les Benghaziens ?

Dans cette inextricable guerre civile libyenne, toutes les parties en présence ont commis des crimes.

La responsabilité de la CPI est écrasante : en principe, la Cour devrait attendre d'avoir constitué des dossiers incriminant toutes les factions pour éviter d'être perçue comme partiale et de se voir désavouée. Mais il faudrait des années aux équipes d'enquêteurs de la Haye pour analyser la masse de documents émanant de six années d'anarchie en Libye... En vérité, pour prouver au monde son savoir-faire, la CPI aussi a besoin d'aide.

Céline Bardet, qui a fait ses premières armes à La Haye, le sait. Elle réfléchit longuement. Le travail de Mahmoud sur les violations subies par les Tawarghi vient de lui indiquer une piste possible. Si le dossier est écrit et documenté correctement, ce sera une manière d'accélérer le travail de la justice. Céline pose la pile de documents et dit : “Ecoute Mahmoud. En Bosnie, pendant le conflit de 1992 à 1995, il y a eu des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais à Srebrenica, une enclave qui ne concerne que 8000 personnes, ce crime a été qualifié de génocide, parce qu'il y avait l'intention d'anéantir le peuple de Srebrenica. Là il faut qu'on trouve des éléments d'intention, parce qu'on est peut-être - je dis bien peut-être - proches d'un génocide sur le peuple de Tawargha”.

Août 2017

Tandis qu'à Tunis, les activistes continuent de bâtir leur dossier, la CPI frappe un nouveau coup. Le 15 août, elle lance un mandat d'arrêt international contre le commandant Mahmoud al-Werfalli, accusé de crimes de guerre. Werfalli dirige la brigade Al-Saiqa, alliée du général Khalifa Haftar, l'homme qui depuis des années contrôle l'est de la Libye.

Pour la première fois, des vidéos postées sur internet, montrant des exécutions sommaires perpétrées par Werfalli sont admises par la CPI comme pièces à conviction. En filigrane, la responsabilité du général Haftar commence à être mise en question. Les enquêteurs savent désormais que les vidéos recueillies sont valables juridiquement. Et ce coup porté par la CPI vers l'est leur permet d'envisager l'arrivée de nouvelles victimes – autant de témoins potentiels – issus, cette fois, des geôles clandestines de l'est libyen.

Crime de guerre, crime contre l’humanité, peut-être un génocide sur une partie de sa population… en Libye, le viol des hommes est devenu arme de guerre permanente. Avec l'aide des activistes libyens, Céline Bardet et son ONG se préparent à sortir un rapport qui dira enfin l'horreur déployée en Libye depuis six ans. Pourtant, l'enquête est loin d'être terminée. “Il reste à comprendre l'échelle de ce crime. Nous commençons à avoir des évidences, mais il faut encore du temps”. En attendant à Tunis, militant·es et activistes accumulent les preuves.