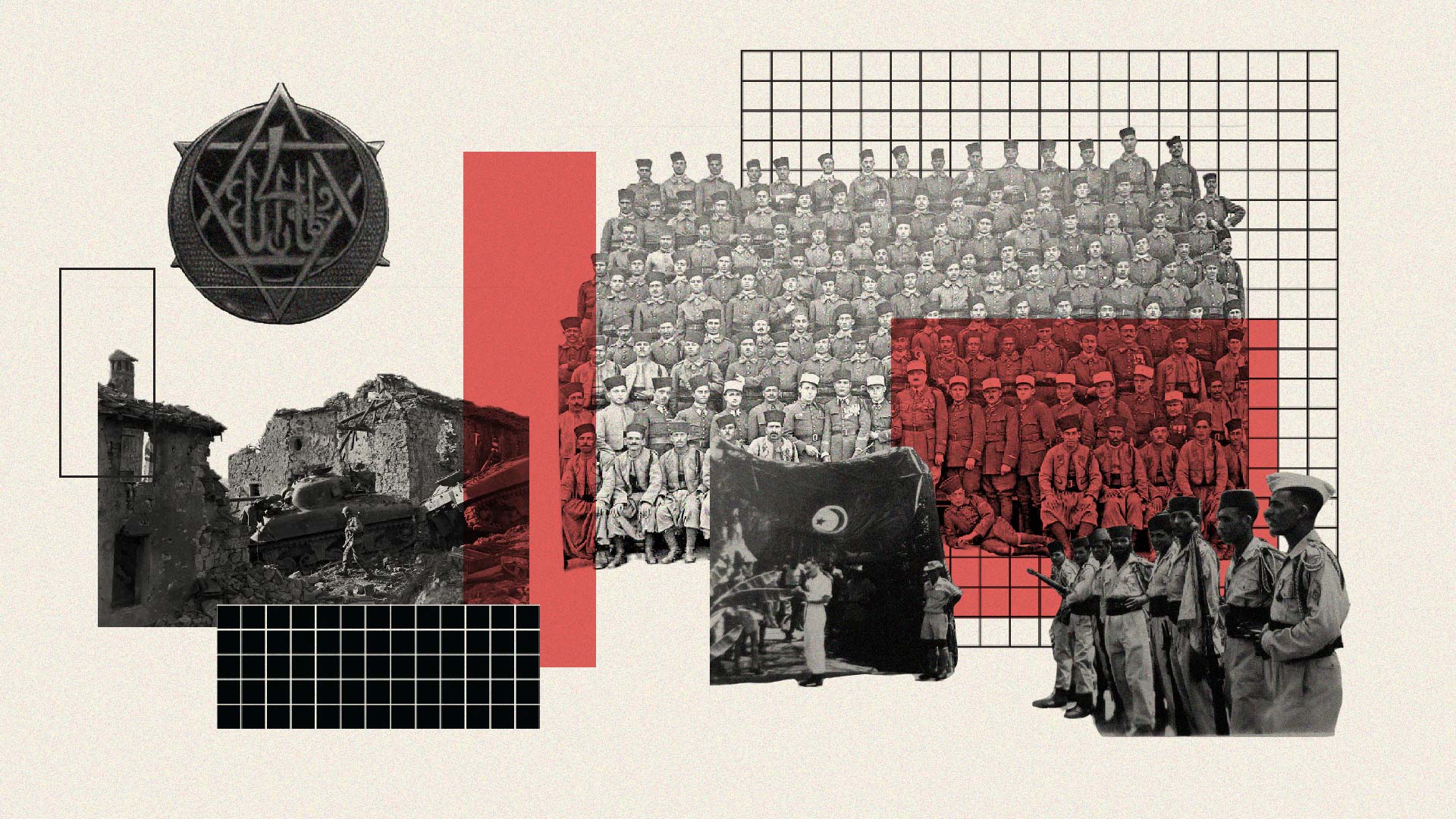

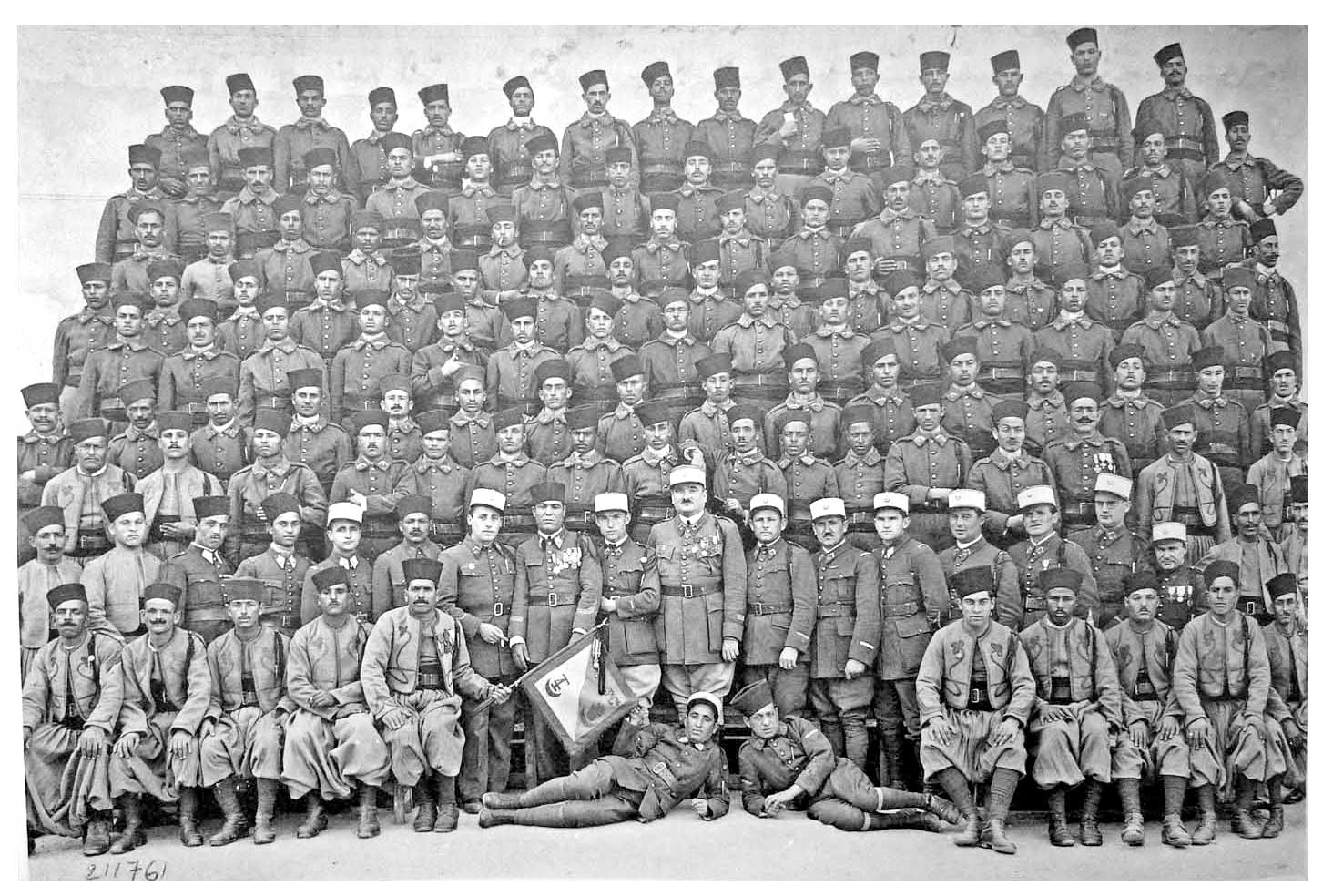

Son fils Najib a recueilli ses mémoires et en a fait un livre, Un Soleil sur les pentes de l’enfer, “afin qu’on n’oublie pas”. Les soldats sur la photo sont tous issus du 4ᵉ régiment de tirailleurs tunisiens (4ᵉ RTT), l’une des unités les plus décorées de l’armée française lors des deux guerres mondiales. Deux jours après la prise de Bischwiller, Ahmed El Abed devient aussi le premier soldat de l’armée française à pénétrer en Allemagne.

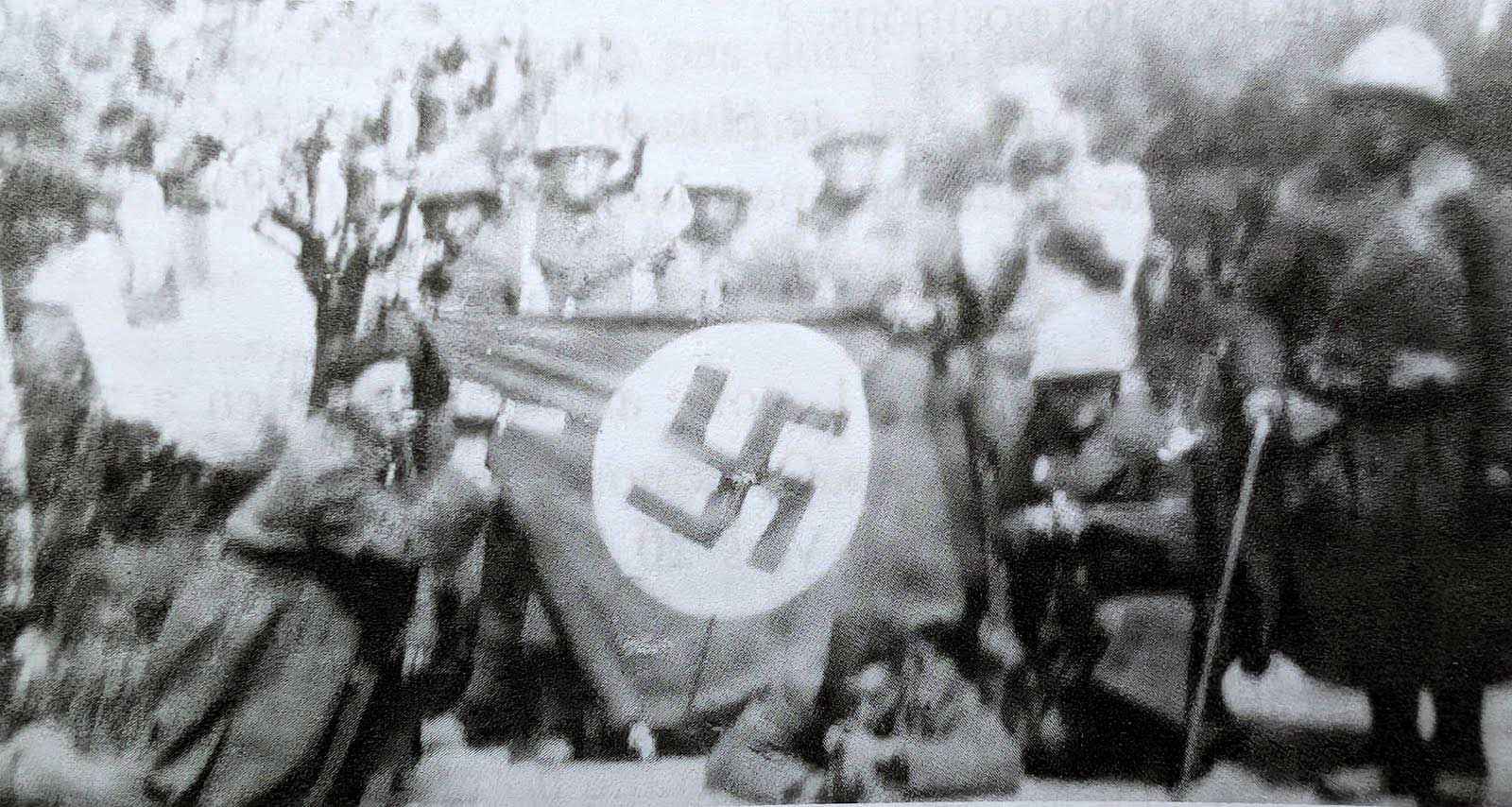

La photo a été transmise par Ahmed El Abed à son fils Najib. Son père la décrit en ces termes : “Regarde, je suis à droite avec ma canne. J'aime bien cette photo. C’est dommage qu’elle soit floue. On était heureux de l’avoir chopé ce drapeau à croix gammé.”

La citation* décernée à l’adjudant-chef El Abed en juin 1945 décrit son fait d’arme : “Chef de section magnifique. Le 19.3.1945 a entraîné sa section dans un élan splendide à l’assaut du village de Scheibenhard fortement tenu par une unité SS [...] contribuant ainsi à la constitution de la 1ʳᵉ tête de pont en territoire allemand.”

Créé en décembre 1884, deux ans après la conquête de la Tunisie par la France, ce régiment servira sans discontinuer jusqu’à l’indépendance — et même après. Unité coloniale par excellence, le 4ᵉ RTT sera d’abord déployé dans des opérations de “pacification” aux quatre coins de l’Empire pour mater les rébellions, en particulier au Maroc dès 1907. Lors de la Première Guerre mondiale, aux côtés de centaines de milliers de soldats des colonies, les Tunisiens du 4ᵉ RTT s’illustrent par leurs participations aux batailles les plus violentes du conflit, notamment à Verdun et au Chemin des Dames. À la fin de la Grande Guerre, le régiment reçoit plusieurs distinctions, dont la Croix de Guerre et la Légion d'honneur, et est décrit plusieurs fois comme un “régiment d’élite” dans ses six citations à l’ordre de l’armée.

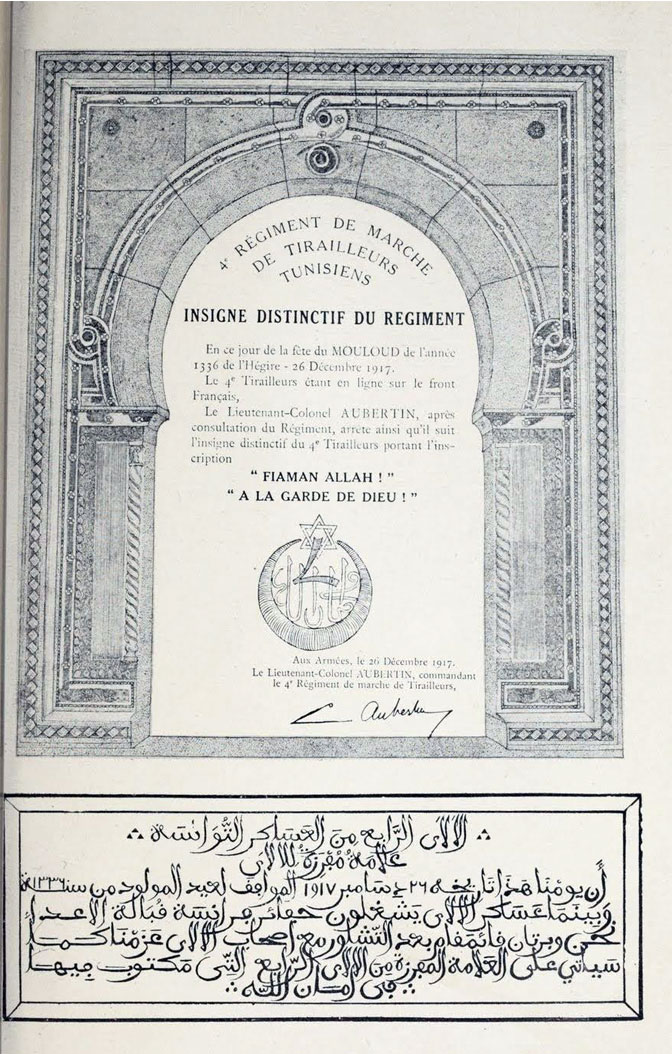

Introduction de la brochure “Campagne 1914-1918 — Historique du 4ᵉ Régiment de Marche de Tirailleurs Tunisiens”, réalisée par l’état-major du régiment en février 1918, alors que les hommes sont encore sur le front.

Dans les années 1930, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, le 4ᵉ RTT est déjà une unité décorée et remarquée pour ses faits d’armes. Au service de l’Empire colonial dès sa création, le régiment ne sait pas encore qu’il sera en première ligne pour repousser les invasions des armées fascistes en Afrique et libérer l’Europe de l’occupation nazie. Un parcours dont la mémoire semble de plus en plus difficile à honorer, face aux réticences à célébrer l’armée coloniale en Tunisie comme en France.

Entre volontaires et appelés, une unité coloniale typique

À sa création en 1884, le 4ᵉ RTT établit sa garnison principale à Sousse, dans la caserne qui fait face à la médina. Au fil des ans, d’autres unités du même genre sont constituées, réformées puis dissoutes, selon l’évolution des besoins de l’armée française : au total, neuf “régiments de tirailleurs tunisiens” verront le jour sur l’ensemble de la période coloniale. Les colons français y sont mobilisés pour leur service militaire au même titre que leurs concitoyens de “métropole”, tandis que les Tunisiens font l’objet d’un tirage au sort par classe d’âge dès leur 19ᵉ anniversaire. Durant l’entre-deux-guerres, le nombre d’appelés augmente au fur et à mesure que les tensions montent en Europe : de 686 matricules pour la classe d’âge 1922 à 1532 appelés en 1939 et près de 2000 l’année suivante.

La 5ᵉ compagnie du 4ᵉ régiment de tirailleurs tunisiens à Sousse, en 1935 - cliché H. Tourte et M. Petitin, Archives d’outre-mer, reproduit par Christophe Giudice dans “Les anciens combattants marocains et tunisiens de l’armée française” . Autour des morts de guerre, ed. Raphaëlle Branche et al, Éditions de la Sorbonne, 2013.

Au 4ᵉ RTT, comme dans les autres régiments de tirailleurs, une part importante des effectifs est aussi recrutée sur la base du volontariat. Beaucoup d’hommes originaires de milieux modestes sont attirés par la promesse de l’argent, “la solde pouvant parfois être quatre ou cinq fois supérieure aux revenus des paysans de l’époque”, précise Christophe Giudice, professeur d’Histoire et spécialiste du Maghreb colonial. Les tirailleurs sont aussi séduits par la soif d’aventure et le prestige d’uniforme, mis en scène à dessin par les recruteurs français. Issu d’une famille pauvre de Msaken, Ahmed El Abed se voit ainsi distribuer un formulaire de recrutement alors qu’il visite un navire de guerre faisant escale à Sousse, à l’occasion du cinquantenaire du protectorat.

“Sur le chemin du retour, on sentait que quelque chose se passait en nous. On avait le sentiment qu’on nous avait donné de l’importance. À notre âge, et venant d’un village, cela nous grandissait un peu”, explique-t-il à son fils Najib.

Les unités coloniales comme les régiments de tirailleurs se réapproprient des codes locaux, linguistiques ou religieux. La devise du 4ᵉ RTT est ainsi “fi aman Allah” [“à la garde de Dieu”]. Comme les autres unités de tirailleurs d’Afrique du Nord, le régiment dispose d’une “nouba”, une fanfare militaire équipée d’instruments maghrébins comme des zokras ou des tbels. Mais ce folklore entretient aussi un imaginaire colonial, et n’efface pas les inégalités entre Français et Tunisiens : “les officiers sont en majorité des Européens”, rappelle Christophe Giudice, notant que “les promotions de Tunisiens sont plus rares, et elles dépassent très rarement le grade de capitaine.”

Insigne régimentaire du 4ᵉ RTT.

En septembre 1939, alors que la France entre en guerre contre l’Allemagne, le 4ᵉ RTT est stationné sur la ligne défensive de Mareth, dans le sud tunisien. Le régiment est envoyé dans l’urgence en France en mai 1940, alors que les Nazis percent les défenses alliées et se dirigent vers Paris. “ À son arrivée en France, le 4ᵉ RTT est à effectif de guerre avec 72 officiers et 3235 sous-officiers, caporaux et tirailleurs”, précise le général Eric de Fleurian, militaire français, ancien chef de corps du 1er régiment de tirailleurs*. Alors qu’ils défendent la région parisienne aux côtés du reste des troupes françaises, les Tunisiens vont subir de plein fouet l’offensive allemande.

Sur le même sujet

Les soldats doivent se replier progressivement vers la Loire, alors que le maréchal Pétain prend le pouvoir et appelle à cesser les combats le 17 juin. À ce moment, “le 4ᵉ RTT ne compte plus que 10 officiers, 22 sous-officiers et 318 gradés et tirailleurs”, précise le général de Fleurian. En deux semaines, le régiment a donc perdu 90% de ses effectifs. L’armée française passe sous le commandement du gouvernement fasciste de Vichy, qui signe un armistice avec l’Allemagne et l’Italie, tandis que le 4ᵉ RTT est renvoyé en Tunisie et reprend sa garnison de Sousse.

La libération de la Tunisie et de l’Italie dans le sang

La tranquillité qui s’installe alors en Tunisie est toute relative. En Libye et en Égypte, les Alliés combattent les Italiens et l’Afrikakorps allemand [ndlr: le corps expéditionnaire allemand en Afrique du Nord]. Puis, le 9 novembre 1942, les Américains commandent un débarquement surprise sur les plages du Maroc et de l’Algérie — elles aussi contrôlées par les forces vichystes. En Tunisie, prise en tenaille, la confusion règne : “les autorités locales hésitaient à choisir un camp, soutenir ou non les Alliés”, se souvient Ahmed El Abed, qui explique à son fils avoir reçu plusieurs “ordres et contre-ordres” entre le 10 et le 16 novembre 1942.

“L’humiliation de 1940 était toujours vivace en nous, une envie de revanche nous rongeait de jour en jour”, explique Ahmed El Abed, cité par son fils Najib.

Finalement, alors qu’il est positionné à Teboursouk (nord-ouest), le 4ᵉ RTT reçoit l’ordre de se joindre aux troupes britanniques et américaines qui traversent la frontière, tandis que les renforts allemands et italiens débarquent au nord du pays. “Hormis les forces françaises présentes à Bizerte qui se rendront aux Allemands, toutes les autres forces vichystes en Afrique du Nord basculent alors du côté des Alliés”, explique le général de Fleurian. S’engagent alors de violents combats pour le contrôle de la Tunisie. Les tirailleurs du 4ᵉ RTT sont parfois coupés de leurs familles, qui se trouvent dans des régions occupées par les Allemands. Ahmed El Abed ne pourra ainsi retourner à Sousse qu’après la libération de la ville, en avril.

Tunis est prise en mai, alors que l’ Afrikakorps et l’armée italienne se rendent aux Alliés. À l’été 1943, ces derniers lancent successivement l’invasion de la Sicile puis de l’Italie, dans le but de libérer le sud de l’Europe. Le 4ᵉ RTT reconstitue ses forces et reçoit de l’équipement américain : “l’habillement, les armes et le matériel roulant étaient flambants neufs”, se souvient Ahmed El Abed. Les tirailleurs débarquent finalement à Naples à partir de décembre 1943, et s’engagent dans les violents combats pour prendre la ligne Gustave, une série de fortifications érigées dans les montagnes, et protégeant la route vers Rome.

Le 4ᵉ RTT se bat aux côtés de troupes américaines et britanniques, mais aussi avec une multitude d’autres régiments coloniaux, dont beaucoup de Nord-Africains. “La géographie des combats est extrêmement difficile, le terrain est accidenté, les Allemands livrent une résistance farouche, et la reconquête de l’Italie sera très lente”, explique Christophe Giudice. En janvier 1944, la bataille pour le col du Belvédère coûte la vie à de nombreux hommes, dont le commandant du régiment, le colonel Jacques Roux.

“Sur cette position, plusieurs fois prise, perdue, reprise, le 4ᵉ régiment de tirailleurs tunisiens accomplit un des faits d'armes les plus brillants de la guerre au prix de pertes énormes”, souligne Charles de Gaulle dans ses mémoires*.

Les Alliés finissent par s’imposer, prennent le contrôle de Rome et ouvrent un second front en France grâce au débarquement de Normandie de juin 1944. À la fin de la campagne d’Italie, près de 1000 tirailleurs du 4ᵉ RTT sont morts ou portés disparus, et le double ont été blessés. Le régiment s’apprête pourtant à entrer à son tour en France dès le mois d’août 1944, en participant au débarquement de Provence.

De la France à l’Allemagne, la construction d’un symbole

Même si les combats décisifs pour la libération de la France se déroulent d’abord dans le nord du pays, en Normandie, le débarquement de Provence est un événement-clé du point de vue de l’image. “C’est l’idée de la France qui se libère par elle-même, en passant par l’Afrique du Nord et le sud”, explique Christophe Giudice, “même si cette armée est encore en grande partie constituée de troupes coloniales”.

Couverture de l’ouvrage L'Épopée du 4ᵉ régiment de tirailleurs Tunisiens, un historique probablement réalisé par des vétérans français et publié après la guerre. Ets BONICI 53, rue de Corse à Tunis, date inconnue.

Reste que l’engagement du 4ᵉ RTT dans la campagne est loin d’être seulement symbolique : entre octobre 1944 et mars 1945, les tirailleurs participent successivement aux combats pour la libération des Vosges, de la Moselle, puis de Strasbourg et de la basse Alsace, encore une fois à travers de violents affrontements et dans un rude climat d’hiver. Leurs rangs sont reconstitués à partir de renforts restés en Afrique pendant la campagne d’Italie, comme l’adjudant-chef Ahmed El Abed.

“Les obus éclataient de toutes parts et les balles sifflaient de tous côtés. Malgré le danger, certains tirailleurs à mes côtés avaient le mot pour rire : "T u l’as entendue celle-là ?’ disait l’un, l’autre répondait ‘Oui, elle a le bruit d’un asfour stah (...) [ndlr: petit oiseau innofensif]. On avait la foi, mais de là à dire qu’on n'avait pas peur serait une erreur”, raconte Ahmed El Abed à son fils.

Puis, en mars 1945, alors que les Américains ont franchi le Rhin à Remagen, l’armée française s’apprête, elle aussi, à entrer en Allemagne. Le 4ᵉ RTT est envoyé dans la petite ville de Scheibenhard, et la section d’Ahmed El Abed reçoit l’ordre de tenir sa position sous le feu ennemi. “Je pense qu’on leur a dit ça, car on voulait que ce soit un Français qui entre le premier en Allemagne”, estime Najib El Abed. Mais son père perçoit une ouverture dans les défenses allemandes et ordonne à ses hommes de traverser rapidement la rivière qui délimite la frontière. “La tentation est trop forte pour ne pas en profiter. La rage de rentrer en Allemagne me ronge”, racontera-t-il plus tard à son fils. L’assaut est un succès, et les tirailleurs ratissent le village maison par maison.

“En foulant le sol allemand, les tirailleurs crient Allah Akbar. On se dirige vers les trois premiers immeubles en criant ‘Grenades, grenades !’, on hurle à tue-tête. C’est l’effet de surprise. Les Allemands ne s’attendaient pas à nous voir de si tôt.”

Après cette bataille, le 4ᵉ RTT se dirige vers la ville de Stuttgart, qui tombera en avril. Quelques jours plus tard, Adolf Hitler se donne la mort dans son bunker à Berlin, assiégé par l’armée soviétique. La guerre en Europe est terminée. Le 14 juillet 1945, le 4ᵉ RTT défile sur les Champs-Élysées avec d’autres troupes coloniales. Lors de cette cérémonie, Lamine Bey est l’invité d’honneur du général de Gaulle et est présenté à la compagnie d’Ahmed El Abed, qui raconte : “Le Bey me regarda droit dans les yeux et me dit en arabe ‘Vous avez fait honneur à la patrie, vous êtes notre fierté. Je serai heureux d’avoir des gens comme vous au pays’”.

Ahmed El Abed photographié une nouvelle fois “quelque part en Alsace, en marche vers la frontière allemande”.

À Paris comme en Alsace, les tirailleurs tunisiens sont accueillis en héros. “Des passants nous arrêtaient à tout bout de champ, nous remerciaient, nous posaient toutes sortes de questions”, se souvient Ahmed El Abed. Son fils est toujours régulièrement invité aux commémorations de la libération de Scheibenhard, “où tout le monde se souvient des tirailleurs tunisiens”. Encore aujourd’hui, le 1ᵉʳ régiment de tirailleurs assure aussi le rôle symbolique de “gardien des traditions des 47 régiments de tirailleurs algériens, tunisiens et marocains ayant existé à l’ordre de bataille de l’armée française de 1842 à 1965”, souligne le général de Fleurian, précisant que “la 4ᵉ compagnie conserve les traditions du 4ᵉ RTT et d’une manière générale des régiments de tirailleurs tunisiens.”

Une mémoire conflictuelle

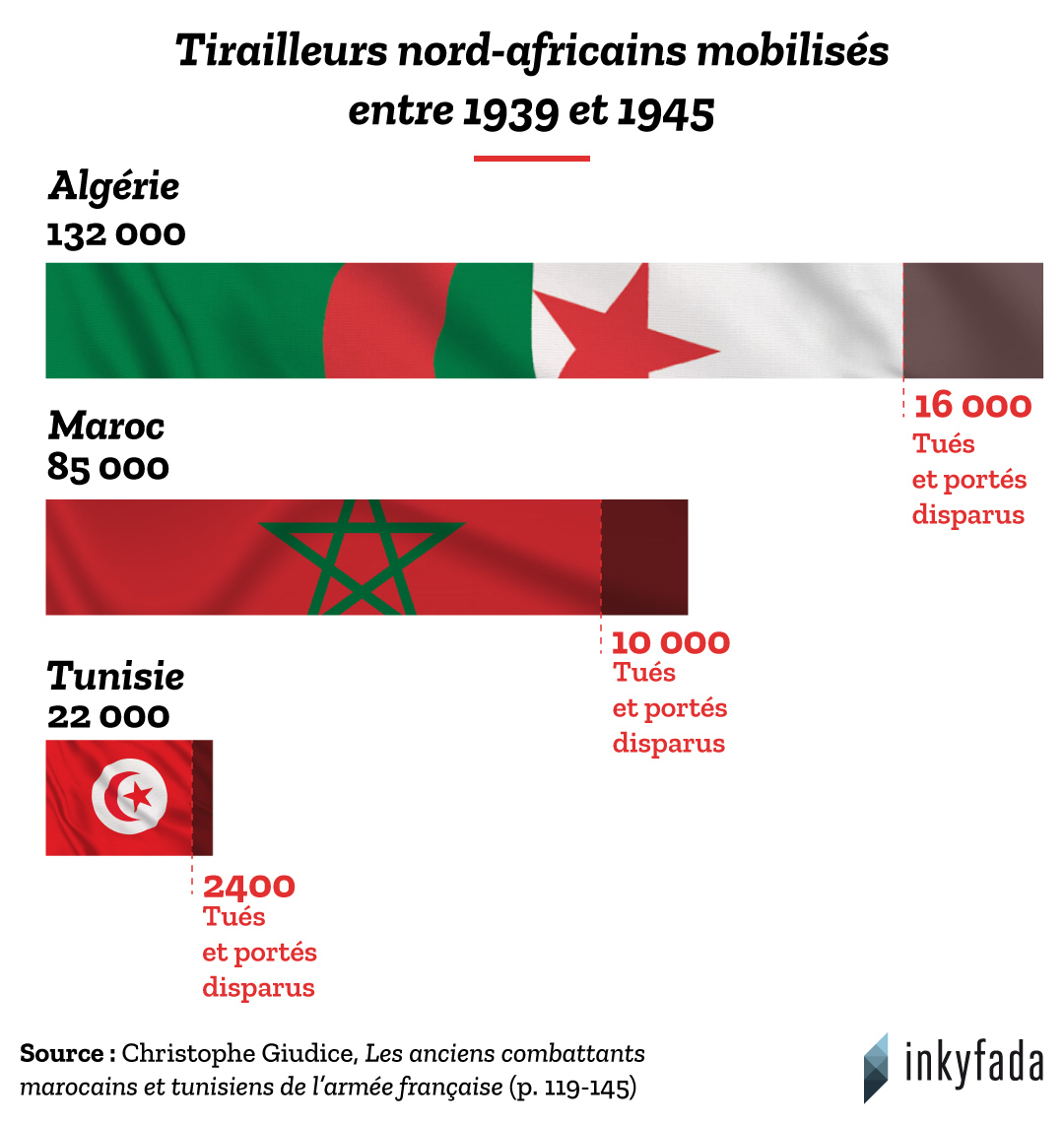

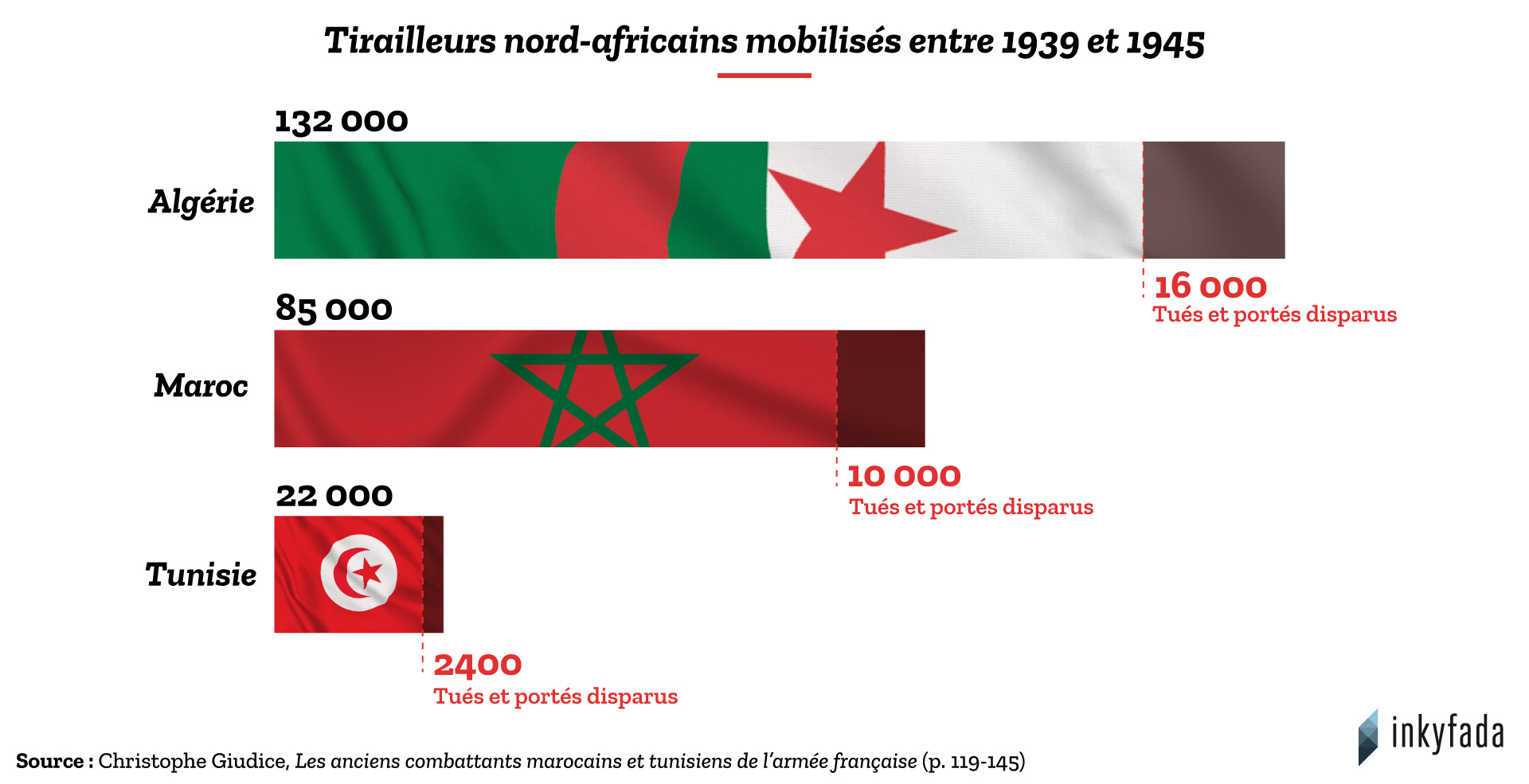

Reste qu’en France, la mémoire des troupes coloniales semble aujourd’hui plus marquée par l’engagement des Algériens, des Marocains, et des “tirailleurs sénégalais”*. Le premier film français à valoriser le parcours des soldats nord-africains, Indigènes (2006), ne fait d’ailleurs figurer aucun engagé tunisien. “Cela peut s’expliquer par le fait que beaucoup plus de Marocains, et surtout d’Algériens, ont combattu pendant la guerre”, souligne Christophe Giudice. Et en Tunisie, l’historien rappelle aussi qu’avec l’indépendance, les tirailleurs se voient souvent reprocher leur engagement “au sein de la force de la répression”. D’ailleurs, le 4ᵉ RTT reprend ses missions de “pacification” peu de temps après la victoire contre les nazis. Dès mars 1947, le régiment part ainsi en Indochine pour mater le mouvement de libération national vietnamien.

Des hommes du 4ᵉ RTT photographiés en Indochine par Ahmed El Abed le jour de l'Aïd el-Kebir, en août 1954. L’armistice vient d’être signé. “Je fais installer le drapeau tunisien au-dessus de la tente principale [...] Chacun se dit : ‘À bientôt, chère Tunisie. On arrive.’”

Là encore, les Tunisiens s'illustrent par de nombreux faits d’armes, cette fois dans le strict but de rétablir l’Empire français, qui s’effondre. Le 4ᵉ RTT sera officiellement dissous en 1962, en Algérie : il n’était presque plus composé que de Français. Pour Najib El Abed, l’héritage colonial du 4ᵉ RTT ne doit pas éclipser le rôle que ses hommes ont joué après l’indépendance. Son père, qui finit la guerre d’Indochine avec le grade de capitaine, est ainsi transféré dès juin 1956 auprès de la toute jeune armée tunisienne. “Comme le commandant Béjaoui, mon père s’est battu en Indochine avec les Français, mais il leur a aussi fait la guerre cinq ans plus tard à Bizerte”, souligne ainsi Najib. Christophe Giudice souligne quant à lui qu’en Tunisie comme dans d’autres pays colonisés par la France, “d’anciens tirailleurs vont gagner les maquis et devenir des cadres de l’armée de résistance”. Des parcours aujourd’hui largement oubliés.

“On peut dire que ces tirailleurs ont été doublement victimes, à la fois de la colonisation, et du regard que les nationalistes ont jeté sur leur engagement”, estime l’historien.

Christophe Giudice rappelle que le retour des tirailleurs au pays a pu, par certains aspects, bouleverser la hiérarchie sociale tunisienne : “ces hommes ont souvent acquis une forme de liberté vis-à-vis de la religion ou des traditions, certains ont connu l’amour et formé des mariages mixtes”. Même si leurs pensions sont injustement cristallisées par la France*, l’argent reçu peut aussi faire accéder les plus démunis à un nouveau statut. “L’ancien combattant devient un ennemi pour les dirigeants nationalistes comme Bourguiba, qui voulaient une population cadrée et fidèle au leader”, explique Giudice.

Le colonel-major Samir Chemi, conservateur du musée militaire national, en visite à Épinal auprès du 1er régiment de tirailleurs de l'armée française, en juin 2024.

Enfin, à l’instar des vétérans d’autres pays, beaucoup d’anciens combattants du 4ᵉ RTT se sont aussi murés dans le silence, participant à l’invisibilisation de leur histoire. “L'idée, c'est que ‘quand on n'a pas vécu la guerre, on ne peut la comprendre’, donc les vétérans se taisent et essaient de se fondre dans la société”, rappelle Christophe Giudice.

Najib El Abed, ému, explique ainsi que son père a attendu la veille de son décès, en 2005, pour révéler à son petit-fils qu’il avait pris la vie “trois Allemands” pendant la guerre. “On a toujours pensé qu’il n’avait jamais tué personne”, souffle Najib, au bord des larmes, “ça veut dire qu’il a gardé ça pour lui durant des dizaines d’années, jusqu’à la fin de sa vie.”