À Kerkennah, la Charfia”, une technique de pêche traditionnelle transmise de génération en génération, est un trésor culturel. Mais depuis plusieurs années, les chalutiers informels ont pris d'assaut ses eaux en utilisant une technique surnommée localement le "Kiss", qui détruit les fonds marins et réduit dangereusement les stocks de poissons.

Entre traditions ancestrales et menaces environnementales, les pêcheurs de Kerkennah cherchent à sauvegarder leur mode de vie, dans une mer désormais livrée à une lutte de contrôle.

Un équilibre fragile

Le golfe de Gabès représente à lui seul 33 % de la production nationale de poisson, et ses eaux abritent une biodiversité unique. Au cœur de ce golfe, Kerkennah, petit archipel, a longtemps prospéré grâce à ses techniques de pêche traditionnelles. Depuis des générations, les pêcheurs y pratiquent la Charfia, une méthode inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2020.

Neji prépare un ragoût de rougets qu’il a pêchés le matin même, tandis qu’il évoque avec passion cette technique ancestrale héritée de sa famille. "Mon grand-père était pêcheur, mon père aussi. Moi-même, je pêche depuis environ cinquante ans. C’est une manière de vivre ici, transmise de père en fils," raconte-t-il.

Reposant sur l'installation de pièges fixes, fabriqués à partir de matériaux naturels comme des branches de palmier, la Charfia canalise les poissons dans des chambres de capture sans dégrader l’environnement. Cette méthode, qui laisse les poissons vivants dans les pièges jusqu'à leur récolte, permet aussi de libérer les jeunes poissons, préservant ainsi la continuité de l’espèce.

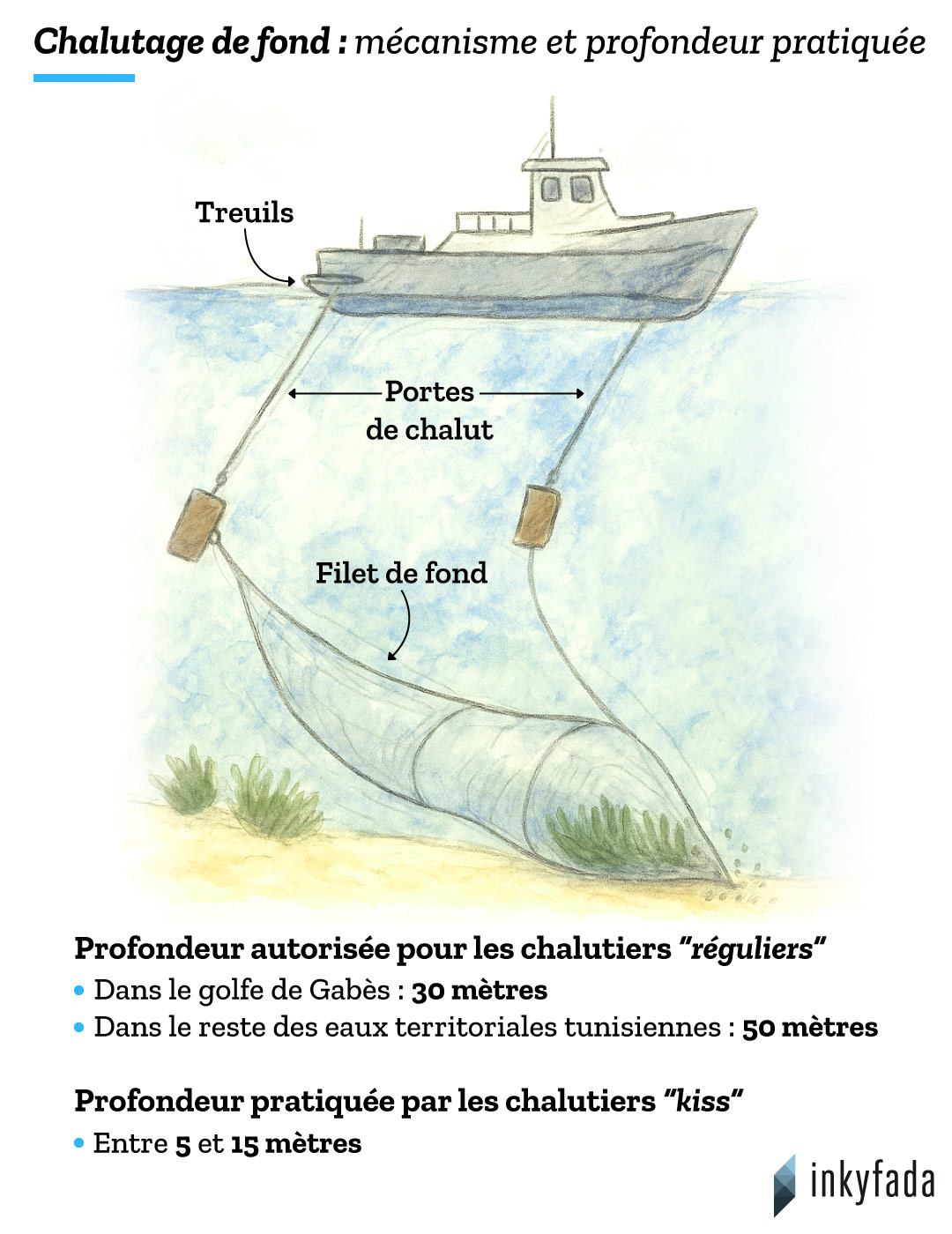

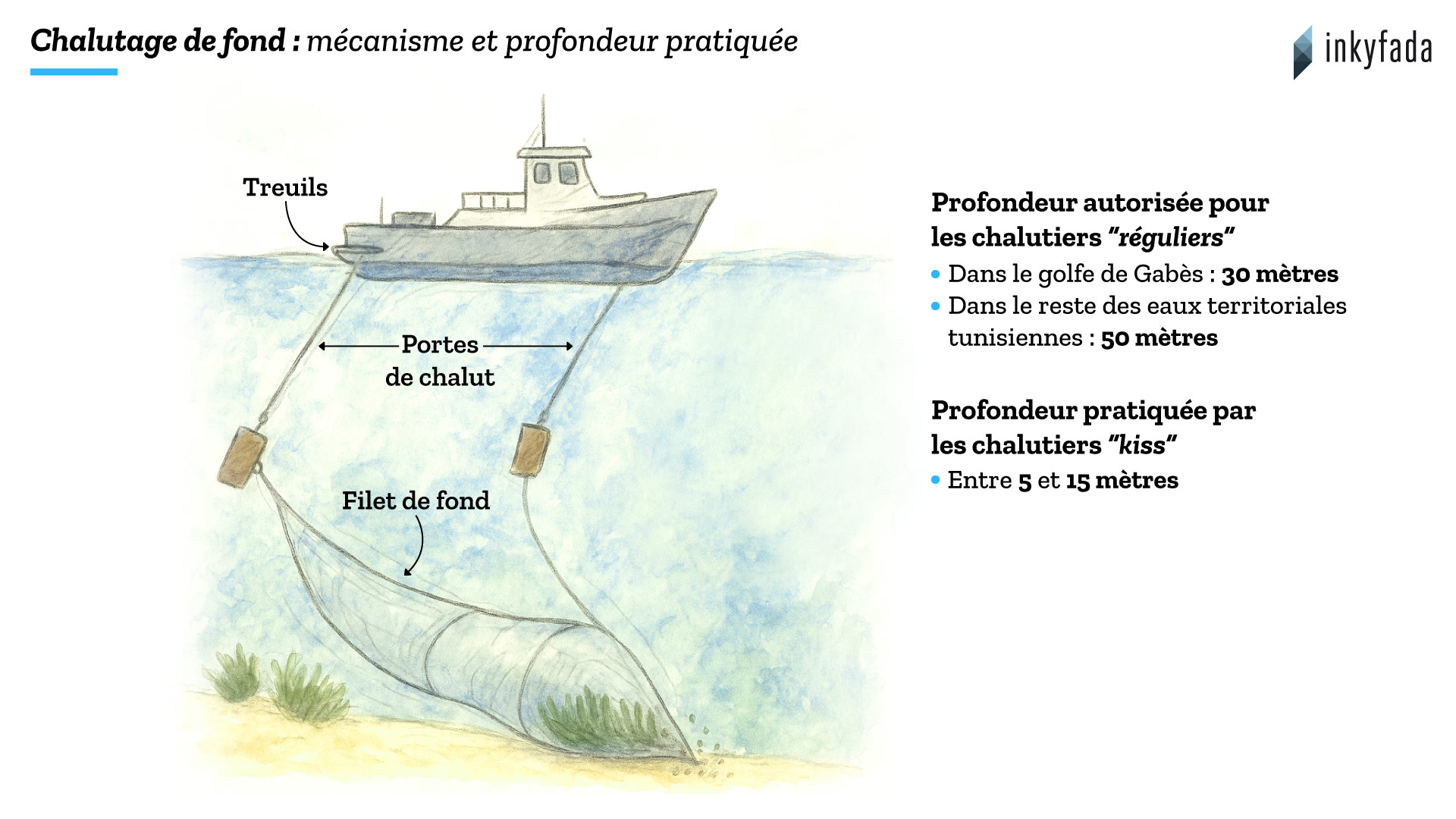

Contrairement à la Charfia, le chalutage illégal, appelé localement "Kiss", consiste à traîner des filets lourds sur le fond marin, détruisant au passage les habitats sous-marins essentiels et capturant toutes les espèces présentes, sans discrimination. Cette méthode intensive, souvent pratiquée par des bateaux non enregistrés, aurait vu le jour dès les années 1990, à Sidi Mansour, sur les côtes de Sfax, avant de gagner le golfe de Gabès.

L'usage du Kiss s’est intensifié après la révolution de 2011, face à un manque de contrôle et de régulation. "Quand les gens ont vu que les autorités ne faisaient pas face aux chalutiers et ne sanctionnaient pas ce qui était déjà illégal, petit à petit, les pêcheurs ont commencé à adopter ce concept," rapporte Ahmed Souissi, membre de l'Association Kraten du Développement Durable de la Culture et du Loisir (AKDDCL).

Les chalutiers illégaux pêchent désormais en eaux peu profondes, de cinq à quinze mètres, bien en deçà des 50 mètres réglementaires pour les chaluts autorisés.

Au sud de l’archipel, désigné comme “l’ouest” pour les habitant·es de Kerkennah, les ports comme celui de Sidi Youssef sont occupés majoritairement par des chalutiers informels.

Ce jour-là, les bateaux sont à l’arrêt. Le vent siffle entre les coques, mêlant le cri des mouettes aux odeurs de gazole et de sel marin. Assis à même le sol, des pêcheurs réparent leurs filets avec empressement.

“On se retrouve avec des dettes ou des factures qu'on n'arrive pas à payer. Chacun essaie de survivre dans ce métier, mais c’est de plus en plus difficile”, explique un pêcheur qui travaille sur un chalutier.

À l’opposé, au nord de l’île, ou à “l’est” pour les locaux, la pêche artisanale tente encore de résister. Là, les techniques traditionnelles subsistent encore, malgré la pression des méthodes destructrices.

Sur le même sujet

Au port de Sidi Youssef, des pêcheurs réparent leurs immenses filets avant de reprendre le large à bord d’un chalutier.

Le chalutage au Kiss se distingue par sa simplicité et son faible coût. Contrairement aux filets traditionnels, coûteux et à renouveler chaque saison, le matériel utilisé pour le Kiss est rudimentaire et bon marché.

“Chaque saison de pêche requiert un matériel de pêche approprié et spécifique qu'il faut se procurer”, explique Souissi. Pour les chalutiers, cependant, “c'est le même matériel de travail qui couvre toute l'année.” Le gain est immédiat, et la technique accessible : "Ça n'a pas grand-chose à voir avec la pêche, pas besoin d'être pêcheur pour faire du chalutage quand le capitaine, c'est le GPS,” ajoute-t-il, esquissant un rictus.

Des conséquences environnementales inquiétantes

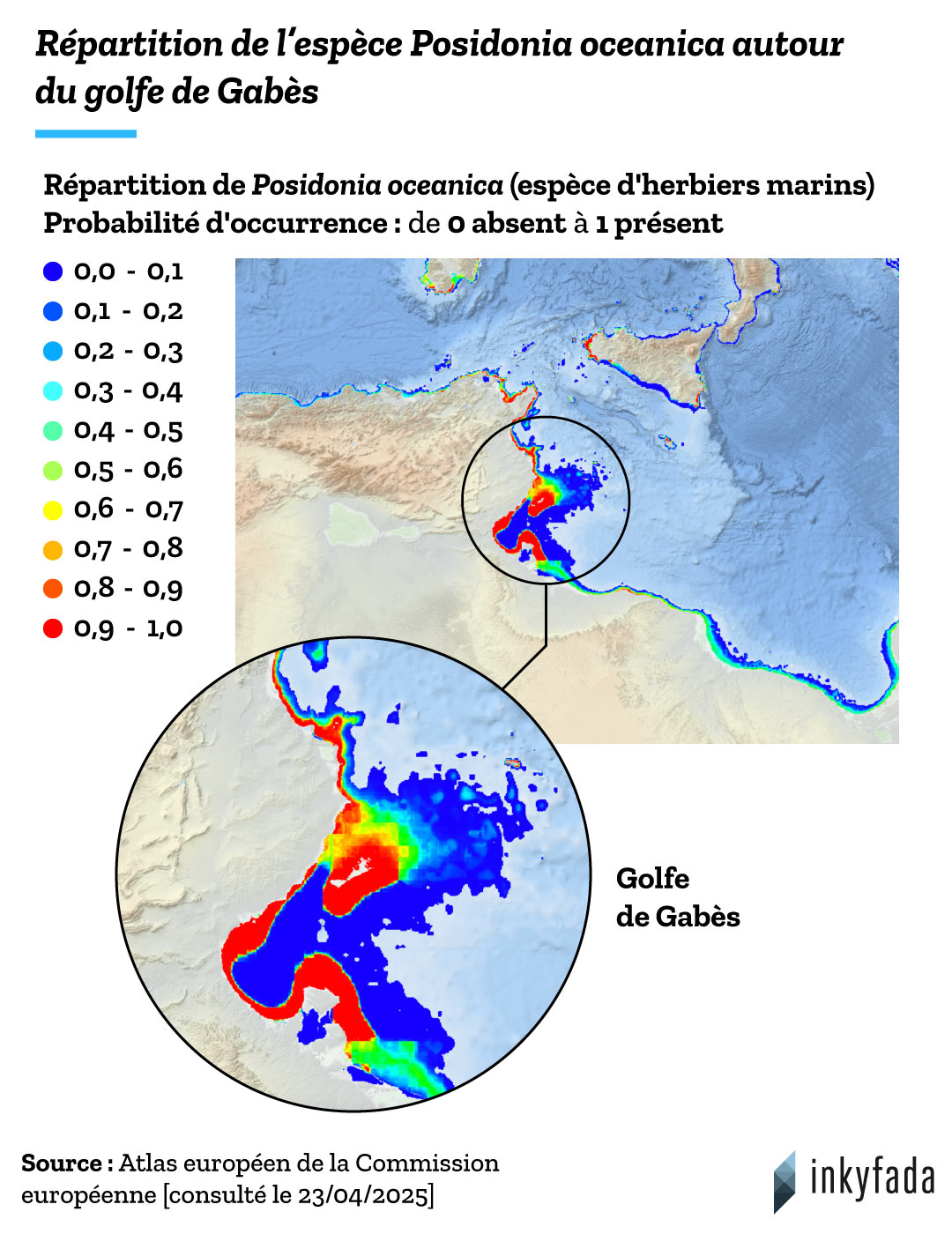

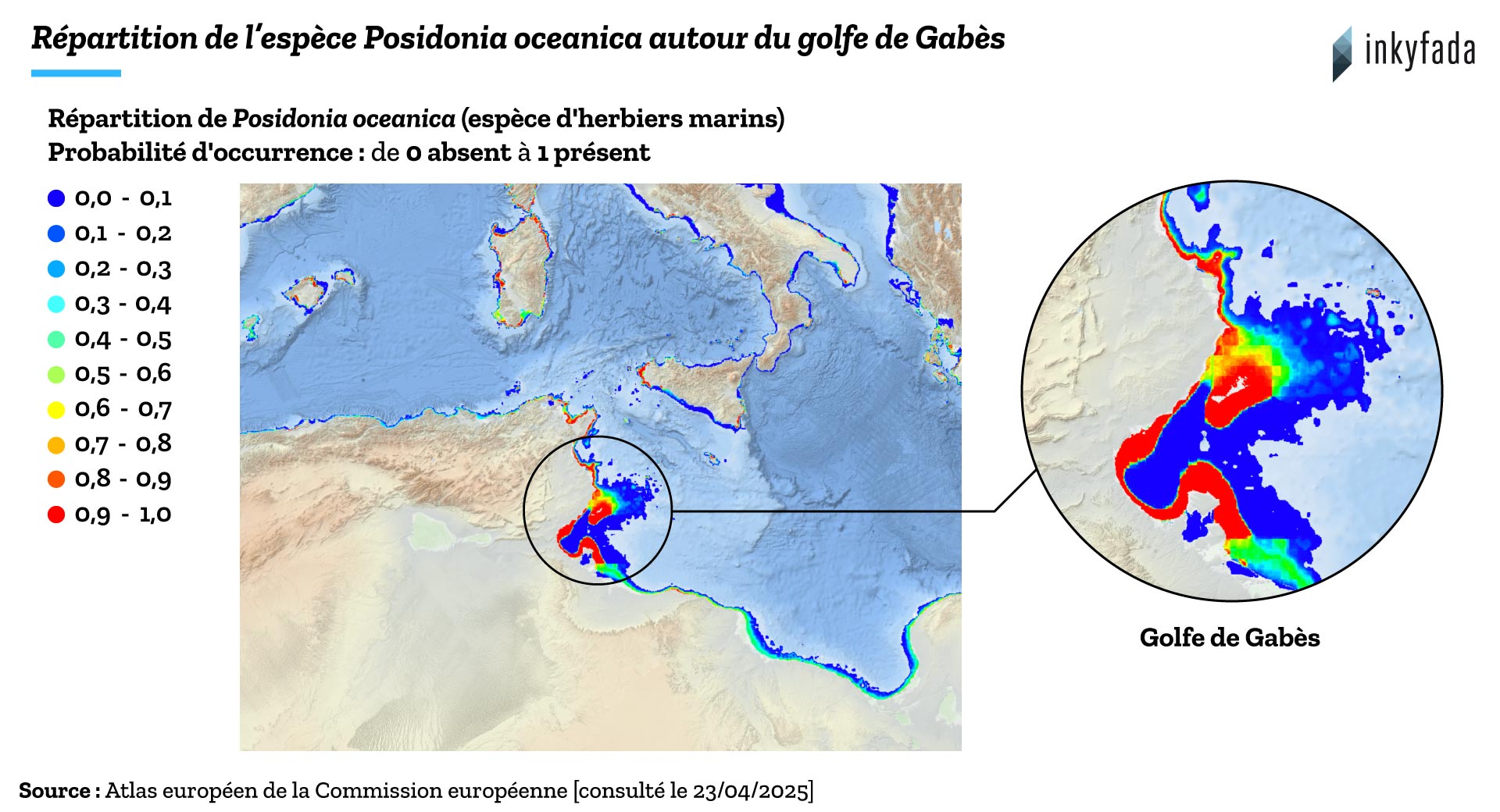

Le golfe de Gabès abrite l’un des écosystèmes les plus riches de la Méditerranée, notamment grâce à ses vastes prairies de Posidonia oceanica. Ces herbiers marins, surnommés "les poumons de la Méditerranée", stabilisent les sédiments et abritent de nombreuses espèces : poissons, crustacés, et autres invertébrés. Ils absorbent également de grandes quantités de CO₂, contribuant à la régulation climatique.

Mais ces prairies sous-marines montrent des signes de détresse. Depuis les années 1970, leur surface a diminué de 34 %, une perte que les scientifiques qualifient d'irréversible en raison de la croissance lente de cette plante.

“Nous voyons de plus en plus de grands bateaux de pêche industrielle venir dans nos zones, détruisant les fonds marins avec leurs filets”, déplore Neji. Cette pression sur les ressources marines met en péril la viabilité de la pêche artisanale et l’équilibre écologique de l’archipel.

En moyenne, 68 % du poids des prises accessoires d’une opération de chalutage au Kiss est constitué d’herbiers de Posidonia oceanica.

Mahmoud, un pêcheur local, subit lui aussi les effets destructeurs du chalutage. Il est seul à partir en mer ce jour-là, désespérant de ramener une prise convenable. “Quand la mer est malade, je le sais. Nous avons travaillé dur cette année, mais pour notre village, c'est une année zéro”, déplore-t-il.

Mahmoud vérifie ses filets de pêche sur son bateau, amarré au port de Kraten.

La pollution plastique est un autre fléau. La pêche avec des nasses en plastique et l'abandon de filets en mer sont des pratiques courantes. Pris dans les herbiers de Posidonia, ces déchets se dégradent en microplastiques, qui finissent par être ingérés par les poissons.

Cette pollution affecte la chaîne alimentaire locale et met en péril la santé de la faune marine. Neji partage son désarroi : “Les déchets plastiques envahissent nos eaux et étouffent nos équipements de pêche. Nous sommes fatigués de voir des filets abandonnés et des pratiques de pêche non réglementées qui détruisent notre écosystème.”

Outre la dégradation causée par la pêche illégale, le dérèglement climatique fragilise davantage cet écosystème unique. La hausse des températures provoque une transformation rapide des habitats marins.

Les espèces invasives, comme le crabe bleu, prolifèrent, exerçant une pression supplémentaire sur les espèces locales. Ce prédateur, qui n’a pas d’ennemis naturels dans la région, bouleverse les chaînes alimentaires et modifie l’équilibre écologique du golfe de Gabès.

Le réchauffement favorise également l’érosion côtière, menaçant les habitats et les zones de pêche des communautés locales, dont la survie dépend de la mer. Les scientifiques prévoient que ces changements risquent d’accélérer, rendant la situation encore plus complexe pour les pêcheurs artisanaux, face à un environnement de plus en plus hostile.

Le chalutage illégal met aussi en danger la reproduction de nombreuses espèces. En détruisant les frayères – des zones de reproduction essentielles – les chalutiers compromettent la continuité des espèces. Cette pression sur les stocks entraîne une baisse des prises. “Le poulpe, par exemple, est surexploité, et maintenant, il n’y en a presque plus”, note Hamed Mallat, biologiste marin et membre de l’AKDDCL.

Face à cette raréfaction, les autorités tunisiennes ont annoncé en avril 2025 une interdiction temporaire de la pêche au poulpe , dans l’espoir de permettre à l’espèce de se régénérer.

L’AKDDCL se félicite de cette décision, saluant “une étape positive, qui devrait être mise en œuvre sur le terrain.” Dans un communiqué, elle insiste sur la nécessité d’un plan d’action concret impliquant les pêcheurs artisanaux, les autorités locales et les structures concernées, afin d’assurer une protection réelle de l’espèce durant sa période de reproduction et de préserver la prochaine saison de pêche. “Le poulpe est le pilier de notre économie maritime. Le protéger, c’est garantir la survie des communautés insulaires”, peut-on y lire.

Sur le même sujet

Des enjeux socio-économiques complexes

Les pêcheurs artisanaux font face à une concurrence injuste. Tandis qu’ils doivent assumer des charges élevées, comme l’entretien du matériel, les cotisations sociales, et le carburant, les chalutiers illégaux, eux, opèrent hors cadre réglementaire et bénéficieraient parfois d’un accès détourné au carburant subventionné par l’État. Selon une enquête de l’ONG FishAct, cet usage frauduleux des aides publiques aurait favorisé l’expansion du Kiss.

“Pour nous, petits pêcheurs, il devient impossible de rivaliser avec de tels équipements”, déplore Neji, dont le quotidien est marqué par l’incertitude.

Les ressources marines de Kerkennah ne répondent pas seulement aux besoins locaux ; elles alimentent également le marché européen. Le poulpe et le crabe, pêchés dans le golfe de Gabès, font l’objet d’une forte demande, mais la surpêche et le déclin des stocks poussent de nombreux jeunes à quitter l’île, souvent au péril de leur vie.

“Beaucoup de jeunes quittent cette île parce qu'ils ne voient aucun avenir dans la pêche. Ils préfèrent partir en France, en Italie ou ailleurs pour trouver un meilleur avenir”, explique Ahmed Souissi.

Une étude de 2020 a estimé la perte économique due à la dégradation des herbiers marins dans le golfe de Gabès à environ 60 millions d'euros pour la seule année 2014, avec une perte économique cumulative pour les pêcheries côtières d'environ 750 millions d'euros entre 1990 et 2014.

“Le manque de surveillance, ils en profitent”, déplore Ahmed Souissi. Malgré les appels répétés des pêcheurs et des associations environnementales, l'inaction des autorités laisse le chalutage illégal prospérer. “Nous aimerions que l’État ‘ferme’ la mer pendant 2-3 mois pour permettre la régénération des stocks”, propose Souissi, tout en regrettant que ces recommandations restent ignorées.

Faute de moyens, la réglementation existante est difficile à appliquer, et le manque de surveillance rend l’exploitation illégale omniprésente dans le quotidien des pêcheurs artisanaux. Sollicitées par inkyfada, les autorités présentes à Kerkennah n’ont pas souhaité s’exprimer sur le sujet.

Sur les murs des hangars situés le long du port de Kraten, l’AKDDCL a commissionné des fresques sensibilisant à une pêche durable.

Pour sauver l’écosystème fragile du golfe de Gabès, des associations comme l’AKDDCL, l’Environmental Justice Foundation et FishAct appellent à la création de zones marines protégées et à la fermeture temporaire de certaines zones de pêche. FishAct recommande également un suivi par satellite des navires pour freiner les activités illégales. Quant à l’Union européenne, elle a un rôle clé : s'assurer que les produits de la mer importés respectent des standards durables. Une action concertée des autorités tunisiennes, des ONG et des partenaires internationaux pourrait encore permettre de préserver le golfe de Gabès et de protéger les moyens de subsistance des habitant·es de Kerkennah.

Mais pour Ahmed Souissi, la clé réside dans la mobilisation des communautés locales et l’éducation des jeunes de l’archipel. Selon lui, “ceux qui veulent vraiment protéger Kerkennah, ce sont les gens d’ici.” En formant les nouvelles générations aux techniques durables et en les sensibilisant aux pratiques responsables, la Tunisie pourrait redonner aux insulaires l’espoir d’un avenir en harmonie avec la mer.