Depuis le 14 janvier 2011, il ne s’agit plus d’un jour férié et l’aura à la fois grotesque et inquiétante du chiffre 7 est devenue fantomatique. Une décennie et des campagnes électorales plus tard, le souvenir de la période Ben Ali s’est stratifié entre nostalgie aguerrie, indifférence ou rejet.

La mémoire se nourrit de faits mais également de non-dits et il est possible aujourd’hui d’appréhender ceux-ci en posant un regard historien sur l’ère Ben Ali, proclamé président un samedi 7 novembre 1987.

“Un astre en a remplacé un autre”

Mettant fin à trente ans de pouvoir bourguibien, Zine El Abidine Ben Ali prend la parole sur les antennes de la radio nationale à 6h30 du matin et annonce que Habib Bourguiba est inapte à exercer ses fonctions :

“Les énormes sacrifices consentis par le leader Habib Bourguiba, premier président de la République, en compagnie d’hommes valeureux, pour la libération de la Tunisie et son développement sont loin de se compter. […] Face à sa sénilité et à l’aggravation de son état de santé et se fondant sur le rapport médical y afférent, le devoir national nous impose de le déclarer dans l’incapacité absolue d’assumer les charges de la présidence de la République […]. L’époque que nous vivons ne peut plus souffrir ni présidence à vie, ni succession automatique à la tête de l’État desquelles le peuple se trouve exclu¹.”

Ainsi, le Premier ministre, également ministre de l’Intérieur, prend la place du président. Cependant, “[l]es instigateurs du coup de force contre Bourguiba font partie du sérail. À cet égard, le 7 novembre 1987 ne constitue pas un renversement du régime bourguibien, mais plutôt une continuation du régime institué à l’indépendance, sans Habib Bourguiba […]².”

Plusieurs travaux sur les coulisses politiques de cette journée ont montré que ce qui s’y est joué entre querelles partisanes et familiales est éminemment complexe. Mais loin des intrigues de cour et des luttes intestines, les répliques en disent également long sur le séisme lui-même.

À quelques kilomètres du palais de Carthage, dans les bureaux de la rédaction du journal La Presse, rue Bach Hamba dans le centre-ville de Tunis, le changement de chef d’État crée un effet de distorsion temporelle puisque le journal sort ce jour-là deux numéros, l’un à l’aube comme à l’accoutumée et un autre, exceptionnel, l’après-midi.

Le premier chante les louanges de Habib Bourguiba avec en une des titres tels que “Le pari de Bourguiba sur la femme est gagné” et des formules telles que “Bourguiba et la femme, c’est une action colossale, une révolution que peu d’hommes en ce siècle peuvent se targuer d’avoir osé entreprendre. Le Combattant Suprême avait osé.”

Première une du 7 novembre 1987.

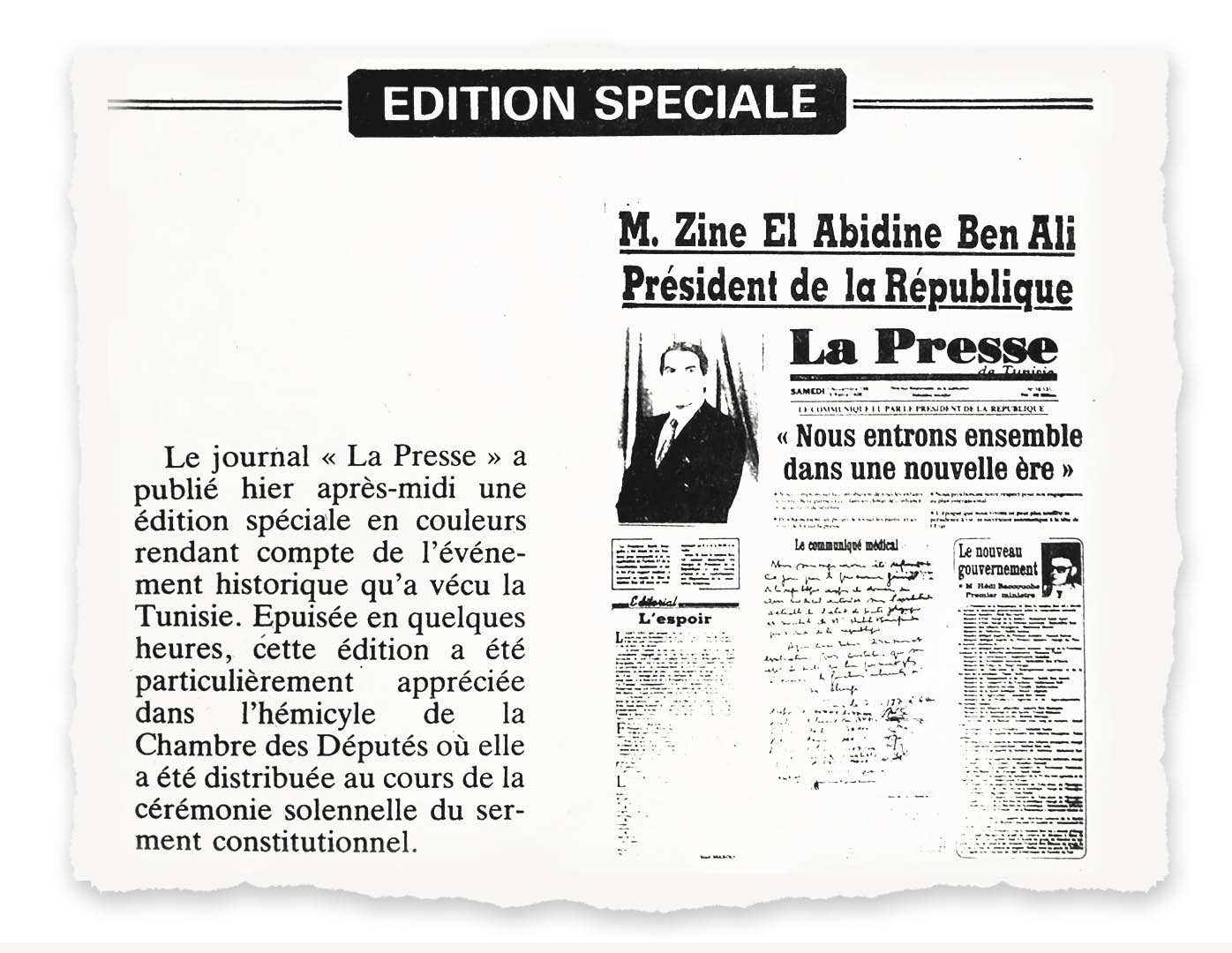

Le deuxième numéro célèbre quant à lui l’arrivée de Zine el Abidine Ben Ali au pouvoir, sa une cite le communiqué du nouveau président en titrant “Nous entrons ensemble dans une nouvelle ère” ; les autres rubriques restent inchangées. Au-delà de cet effet d’une journée dédoublée, il s’agit de comprendre ce qui est arrivé le 7 novembre 1987 dans la rédaction de La Presse et ce qui a impulsé l’impression hâtive d’une “édition spéciale rendant compte de l’événement historique qu’a vécu la Tunisie” (précision faite sur la une du numéro du 8 novembre 1987).

Extrait de la une du 8 novembre 1987.

Cette édition, lue par les député⋅es lors du serment de Ben Ali, a valu au journal les moqueries de la presse française : “En l’espace de quelques heures, un astre en a remplacé un autre” peut-on lire dans un article du Monde³. Pourtant, ce deuxième numéro n’a pas été accueilli avec un enthousiasme général au sein de la rédaction. “Je n’ai jamais eu autant honte, jamais”, témoigne Khaled Tebourbi (critique musical) qui était sur les lieux ce jour-là. “Je n’oublierai jamais cette douche froide”, se souvient Souad Ben Slimane (journaliste culturelle et comédienne). Si le souvenir de cette journée est douloureux pour certain⋅es, c’est qu’il correspond à une sorte d’ascenseur émotionnel assez violent.

“Une douche froide”

Après avoir entendu la nouvelle de la destitution de Bourguiba à la radio très tôt le matin, les journalistes affluent dans les locaux de La Presse, même celles et ceux qui n’avaient pas prévu d’y passer en ce samedi de novembre.

“On s’était débarrassés de trente ans de dictature, on était trop contents ! [...] On se disait ‘on va prendre en main notre journal, on va faire notre journal’, ‘plus de président à la première page, plus de président à la une’... C’était l’effervescence, les paroles fusaient de partout, beaucoup d’espoir, beaucoup de programmes, pour nous c’était ça, on allait devenir une presse libre.” Souad Ben Slimane.

La joie est ainsi palpable dans les locaux de ce média public habitué à publier des éditos dithyrambiques et à mettre la photo du président Bourguiba sur chaque une. Les journalistes témoignent de l’ébullition hors norme qui les a saisi⋅es et du soulagement de voir le pouvoir bourguibien s’achever enfin. “Bourguiba était devenu trop vieux. À la fin de son règne, il commençait à dire n’importe quoi”, affirme Khaled Tebourbi. “On pressentait que ce n’était plus possible que Bourguiba reste, c’était le chaos, le pays vivait une tension insupportable”, se remémore Samira Dami (critique de cinéma).

Néanmoins, cette joie ne dure pas longtemps. Après des discussions passionnées, les journalistes se dirigent vers le bureau du directeur de La Presse, Slaheddine Maaoui (décédé en 2019) et lui exposent leur vision du nouveau média, celui-ci ne réagit pas comme elles et ils l’attendaient.

“Il nous a écoutés puis nous a dit ‘bon, chacun retourne à son bureau, on va sortir le supplément du 7 novembre’”, se souvient Souad Ben Slimane.

“On était tous dans les escaliers, on était en ébullition et d’un coup on s’est calmés et on a commencé à réaliser ce qui allait se passer”, poursuit-elle. Ce qui étonne la journaliste et ses collègues est la rapidité avec laquelle la décision de sortir un numéro concomitant à l’événement a été prise.

“La une a été changée alors qu’on dormait”

En réalité, ce matin-là, une équipe était partie récupérer dans les kiosques les numéros bourguibiens, imprimés la veille et distribués à l’aube, afin de laisser la place à un numéro plus fidèle à l’actualité. Dans cette course contre la montre, on perçoit l’urgence d’être en phase avec la nouvelle retentissante.

“Pour moi il fallait attendre, ce retournement était rapide et mauvais. On m’a dit que des techniciens sont venus tôt pour faire le suivi et le montage afin de changer la une, c’était quand même bien préparé. Slaheddine Maaoui a été appelé durant la nuit et pressé de changer le journal. Toute une équipe a réalisé ça à l’aube, ce n’est pas le coup d’un seul homme. La une a été changée alors qu’on dormait !” Samira Dami

Le témoignage de Khaled Tebourbi corrobore ce caractère prémédité de l’édition d’une deuxième une : “le seul qui ne paraissait pas surpris, c’est Maaoui. La décision de sortir la deuxième une a été prise par deux ou trois conseillers. Abdelwahab Abdallah 4 avait appelé la rédaction, c’était un peu la gestapo.”

En ce sens, Souad Ben Slimane nuance le rôle joué par l’ancien directeur de La Presse qui aurait été forcé à sortir cette deuxième une : “à part ce qui est politique, Maaoui était un très bon rédacteur en chef avant d’être directeur. Un très bon dynamiseur de groupe mais c’est ça un journal gouvernemental, la plupart des journalistes faisaient l’éloge de Bourguiba parce qu’il fallait le faire. Tant que ce n’est pas ton propre journal, tu n’as pas le choix”.

Les deux éditoriaux du premier et second numéros du 7 novembre 1987.

Cependant, le sentiment de désillusion lié à la sortie de la deuxième une n’est pas partagé par tou⋅te⋅s. Selon Hmida Ben Romdhane (journaliste politique et directeur de La Presse de janvier 2011 à janvier 2012), le numéro du matin contenait “un édito en langue de bois de l’époque” alors que celui de l’après-midi témoignait d’une “journée historique” et d’une “décision collective de la rédaction”, assure-t-il.

“On a tous adhéré, on était dans une chambre où on manquait d’oxygène et d’un coup une brèche s’est ouverte”. “Le 7 novembre 1987, les portes de l’espoir se sont ouvertes, pour le pays, le peuple, le gouvernement. Tout le monde s’est inscrit dans la mission de sauvetage du pays 5”, renchérit l’ancien directeur.

Ainsi, les réactions qui étaient mitigées à la suite de la destitution de Bourguiba, l’ont été encore plus à la sortie de la deuxième une. Selon les souvenirs de Khaled Tebourbi, “certains des collègues étaient choqués mais il y en avait qui vantaient Ben Ali alors que la veille ils vantaient Bourguiba. Il y en a qui ont vite retourné leur veste et d’autres qui étaient morts de trouille.”

Samira Dami partage également ce souvenir d’une journée où les émotions étaient disparates et où les commentaires allaient de “oui, c’était nécessaire, il fallait sauver Bourguiba de lui-même”, à “c’est un coup d’État médical”.

“Ce nouveau président est capable de faire sortir les chars dans les rues de Tunis si un jour il n’est pas content”.

Elle se remémore ainsi les différents types de réactions : les avis mitigés, sceptiques voire moqueurs : “Pour les journalistes de la rubrique ‘Culture’, leur sensibilité ne les a pas trahis et ils se sont rendus compte que c’était un dictateur, que c’était de la poudre aux yeux, que c’était un militaire”, développe-t-elle sans jamais prononcer le nom de l’ancien président Ben Ali. Toujours selon la journaliste, certaines personnes étaient aussi inquiètes ou vivaient "dans la douleur" ce changement brutal et “cette trahison envers Bourguiba”. Enfin, il y avait les enthousiastes, qui voulaient que La Presse soit à jour et en adéquation avec le “changement” et les “promesses de démocratie”.

Cette dernière réaction a pris l’ascendant sur le contenu du journal. La foi dans le renouveau s’est alors exprimée ce jour-là et les jours qui ont suivi non seulement dans les locaux mais également dans les colonnes de La Presse... Nulle place pour la contestation ou la remise en question, même subtiles, au sein de cette “vitrine du gouvernement” pour reprendre l’expression de Souad Ben Slimane.

La hâte dans laquelle le deuxième numéro a été préparé, distribué dans les kiosques et jusque dans l’hémicycle témoigne d’une volonté de faire exister l’événement, de l’acter. En reconnaissant de manière instantanée ce qui venait de se produire, les médias avaient fait de la contestation ou du questionnement populaire une entreprise difficile. La radio, la télévision et la presse publiques avaient en effet, par une action performative, rendu l’événement officiel et incontestable, la parole se transformant ainsi en acte.

Extrait du numéro du 8 novembre 1987.

Ce qui permet à certain⋅es d’adhérer et de s’enthousiasmer est, selon les journalistes interrogé⋅es, le “délitement” de la situation sociale, économique et politique durant les dernières années de Bourguiba. Samira Dami se souvient de cette impression de “fraîcheur” qui a secoué les esprits au regard des “annonces très démocratiques du communiqué du 7 novembre”.

“C’était sincère ce qui a été écrit, la nouvelle ère on y a cru au début”.

Le ton quelque peu amer rend compte du désenchantement qui a suivi à partir du début des années 1990, quand “ils ont sifflé la fin de la récréation” selon les mots de la journaliste.

Cependant, les journalistes de la rubrique “Culture” témoignent des privilèges procurés par leur statut de journaliste à la marge du politique et ce, depuis l’ère Bourguiba. “Il n’y avait pas de consignes dans la culture, la page culturelle de La Presse entre les années 1970 et 1980 était incroyable, un paradis, un État dans l’État, la culture était intouchable”, affirme Khaled Tebourbi.

Le passé comme miroir du présent

Pour les quatre journalistes interrogé⋅es, le lien avec la date du 14 janvier 2011 est systématique. L’événement du 7 novembre 1987 est mis en parallèle avec celui du 14 janvier 2011, symbolisant tous deux la fin d’un régime dictatorial et le basculement dans un inconnu plus prometteur, “c’était le même état d’esprit”, affirme Souad Ben Slimane, qui malgré une rapide “désillusion”, considère que “le vrai changement” n’a été vécu qu’après la révolution. “Avec la révolution, c’était un ‘ouf’ de soulagement, c’était la folie, on s’était libérés”, ajoute Samira Dami.

Les journalistes n’accordent cependant pas les mêmes charges symboliques à ces deux journées et leur lecture de l’événement ne se fonde pas sur la même grille d’analyse. Pour Hmida Ben Romdhane, qui avait soutenu l’accession au pouvoir de Ben Ali, le 7 novembre aurait “ouvert les portes de l’espoir”. “Le 14 janvier, malheureusement, on n’a pas eu cette chance.”, avance-t-il.

Ainsi, le souvenir du 7 novembre 1987 s’est entremêlé dans les mémoires avec celui, plus récent, du 14 janvier 2011. Factuellement, il ne s’agit pas des mêmes événements, le 7 novembre renvoyant à un fait purement politique qui s’est joué à huis-clos alors que le 14 janvier est chargé d’un souffle social et collectif.

Pourtant, les deux se télescopent dans les mémoires. Comparées, les deux dates sont évaluées à l’aune de leurs conséquences et du changement induit. Elles sont associées et dissociées par le même mouvement, l’une serait meilleure que l’autre. Toutes les deux sont appréhendées comme des points de bascule, marquant les esprits par leur rareté. Le passé devient ainsi une sorte de référent qui amène à raccorder ce qui arrive aujourd’hui à ce qui a eu lieu hier.