عادل، ربّ أسرة وأب لثلاثة أبناء، ويعمل على قارب صيد تقليدي. يتوجه إلى الصيد لمدة ثلاثة أو أربعة أيام، ويرتاح بعدها أسبوعاً أو أسبوعين، حسب ما تفرضه حالة الطقس التي باتت تؤثر في قوت أبنائه.

عادل ليس الوحيد الذي يخشى ركوب البحر عندما تنذر الأجواء بحدوث تقلبات جوية؛ فالصيادون في تونس يدركون خطورة التغيرات الجوية والأعاصير على حياتهم. كما لا تقتصر الصعوبات على التقلبات الجوية التي تؤثر في محصولهم وحسب؛ إذ هناك مراكب صيد غير قانونية في المناطق الساحلية، أو ما يعرف بـ"الصيد بالكيس"، تُقوض البيئة البحرية وتحرم بقية الصيادين من الحصول على إنتاج جيد في حال سمح لهم البحر بركوبه.

التغيرات المناخية والتقلبات الجوية

في خريف عام 2020، انطلق عشرة صيادين من تونس في رحلة صيد، طامعين في العودة بقوت أسرهم. لم يكونوا على علم بأنها ستكون الرحلة الأخيرة لعدد منهم.

بحلول الفجر، ضربت المركب عاصفة قوية تسبّبت في غرقه، بعد أن وصل إلى نقطة تبعد 20 ميلاً عن أحد المواني. تمكن ثلاثة فقط من النجاة بعد إنقاذهم، فيما فُقد السبعة الباقون.

لم تكن هذه الحادثة الوحيدة لغرق مركب صيد بسبب التغيرات الجوية في المياه التونسية أين ترتفع درجات الحرارة في البحر المتوسط على نحو غير مسبوق. وتُعزز موجات الحر البحرية قوة ظواهر أخرى، مثل الأعاصير المتوسطية، من خلال زيادة درجات حرارة سطح البحر؛ ما يغذي هذه العواصف.

في عام 2023، ضرب إعصار دانييل -الأعنف في سجل الأعاصير المتوسطية- سواحل ليبيا واليونان. وكانت ليبيا الأكثر تضررًا بمقتل نحو ستة آلاف شخص، وتشريد عشرات الآلاف.

ويُعدّ حوض البحر الأبيض المتوسط أحد أبرز "النقاط الساخنة" في مجال التغير المناخي. حيث تؤكد الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن منطقة البحر الأبيض المتوسط معرضة بشكل رئيسي لتأثيرات الاحتباس الحراري، ولا سيما موجات الحر الطويلة والقوية، وزيادة الجفاف في مناخ جاف أصلاً، وخطر الفيضانات الساحلية.

في نفس الموضوع

ويرتفع معدل الوفيات في قطاع الصيد مقارنة بقطاعات أخرى. كما يهدد الطقس السيئ الذي يستمر 100 يوم خلال العام، العمل بشكل خاص في السواحل الشمالية التونسية، ما يؤثر سلباً على موسم الصيد، وفق دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

استنزاف المخزون البحري

في ورشة لإصلاح مراكب الصيد وصيانتها بتَبَرورة، الواقعة بالقرب من ميناء سيدي منصور بولاية صفاقس، التقينا صياداً يُعرف في المنطقة بـ "العم علي"، الذي امتهن الصيد منذ أكثر من ستة عقود.

يتذكر العم علي، الذي ترك مهنة الصيد بعد أن تقدمت به السن، أحوال البحر وتقلباته. يقول : "في حال هيجان البحر، لا يجد البحار قوت يومه، ولا يجد ثمن شراء ضروريات الحياة لأبنائه".

ولا تؤثر التغيرات الجوية وحدها في قوت الصيادين؛ إذ تأثرت قدرة السكان على التكيف مع التغير المناخي بسبب ما يعرف بالصيد بالكيس، الذي يتسبّب بإطلاق كميات كبيرة من مادة الكربون من قاع البحر إلى السطح، ما قد يؤدي إلى زيادة حموضة المياه، ومن ثم تآكل الشواطئ وخفض جودة المياه، وسرقة "أرزاق الصيادين" التي لا يمكن تعويضها، بحسب تقرير لصندوق عدالة البيئة نشر عام 2023.

نجيب بن حسن (34 عاماً) امتهن الصّيد منذ كان على مقاعد الدراسة. وَرث هذه المهنة عن والده وجدِّه، ووَاصَل فيها بعد انقطاعه عن الدراسة.

يوضح نجيب تغير اختفاء بعض أنواع الأسماك في الوقت الراهن. يقول: "أنواع عديدة من الأسماك التي كنا نصطادها، يمكن أن تكون قد هاجرت، لأن الأماكن الملائمة للمرعى أو المبيض أصبحت غير موجودة ".

ويؤكد نجيب أنهم كانوا في السابق يصطادون عدة أنواع من الأسماك حسب المواسم. فعلى سبيل المثال، كانوا يصطادون الأسماك البيضاء في موسم الصيف، والملو والشوابي والقاروص والوراطة في فصل الخريف، أما في فصل الربيع فكانوا يصطادون الأخطبوط.

صيد غير قانوني

خلال العقد الماضي، انتشرت مراكب الصيد بالكيس، العاملة بالمناطق الضحلة القريبة من الشاطئ. اجتذب هذا النوع من الصيد صيادين جدد بسبب "أرباحه الأعلى".

يقول نجيب إن الصيد بالكيس انتشر بعد عام 2011، مع تراجع مردود الصيد التقليدي؛ الأمر الذي دفعه إلى التحول من الصّيد بالشِّباك أو ما يُعرف محلّيا بـ "الصيد بالغْزَلْ"، إلى مجرّد عامل على أحد مراكب الصيد بالكيس.

وتجرف مراكب الصيد بالكيس جميع الأسماك الموجودة في قاع البحر، كما لا تنجو منها معدات الصيادين أيضاً؛ ذلك أن الصيد بالكيس يمزق أيضاً شباك مراكب الصيد التقليدية، وهو سبب آخر لتراجع إنتاج الصيد التقليدي.

تزايدت أعداد مراكب الصيد بالكيس، أو ما يعرف بالصيد بالكركارة، بشكل واضح في السنوات الماضية. حيث سجلت جهة صفاقس مثلا زيادة في عدد تلك المراكب تبلغ 38.5 في المئة في العام 2022 مقارنة بسنة 2018.

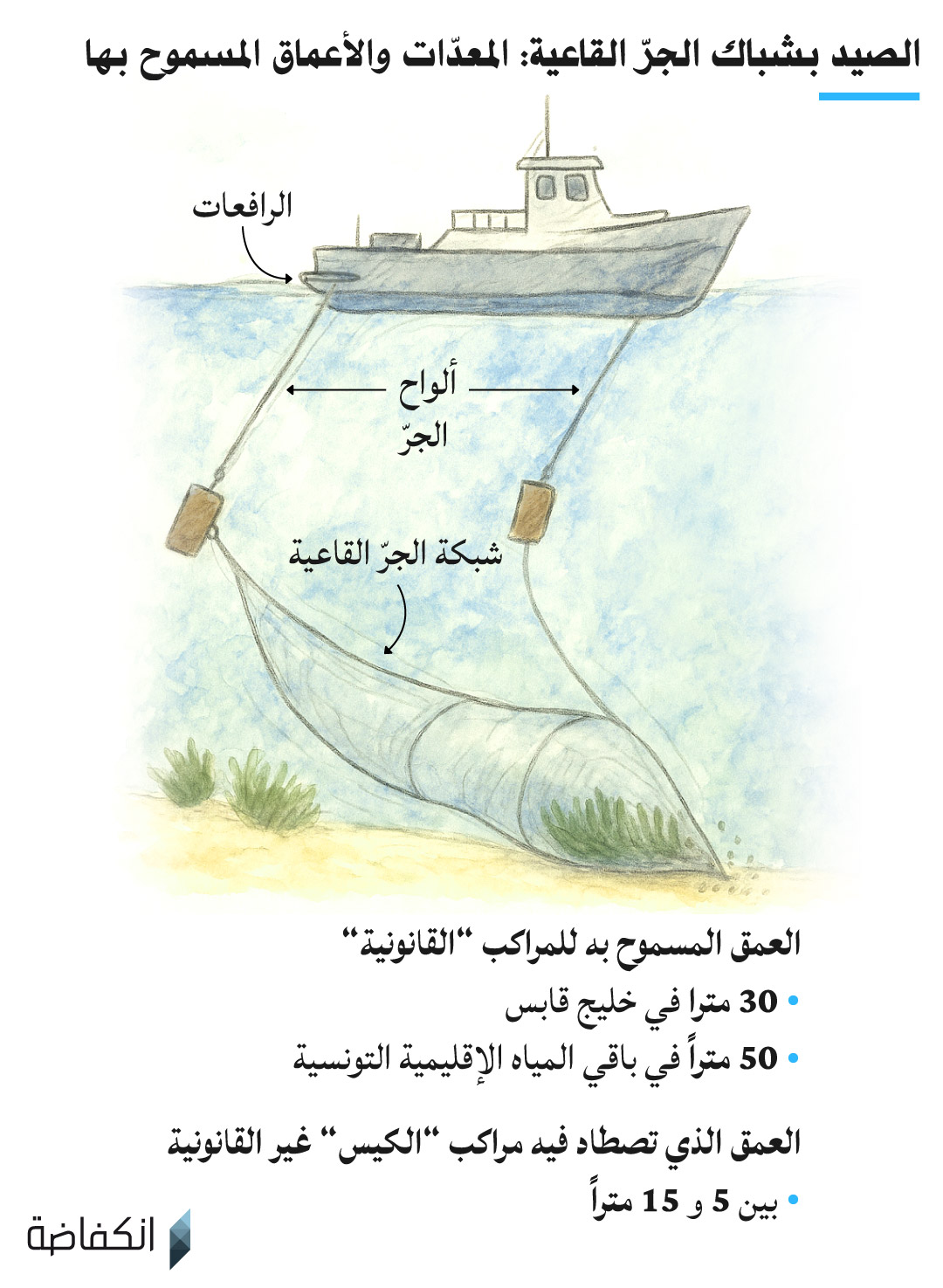

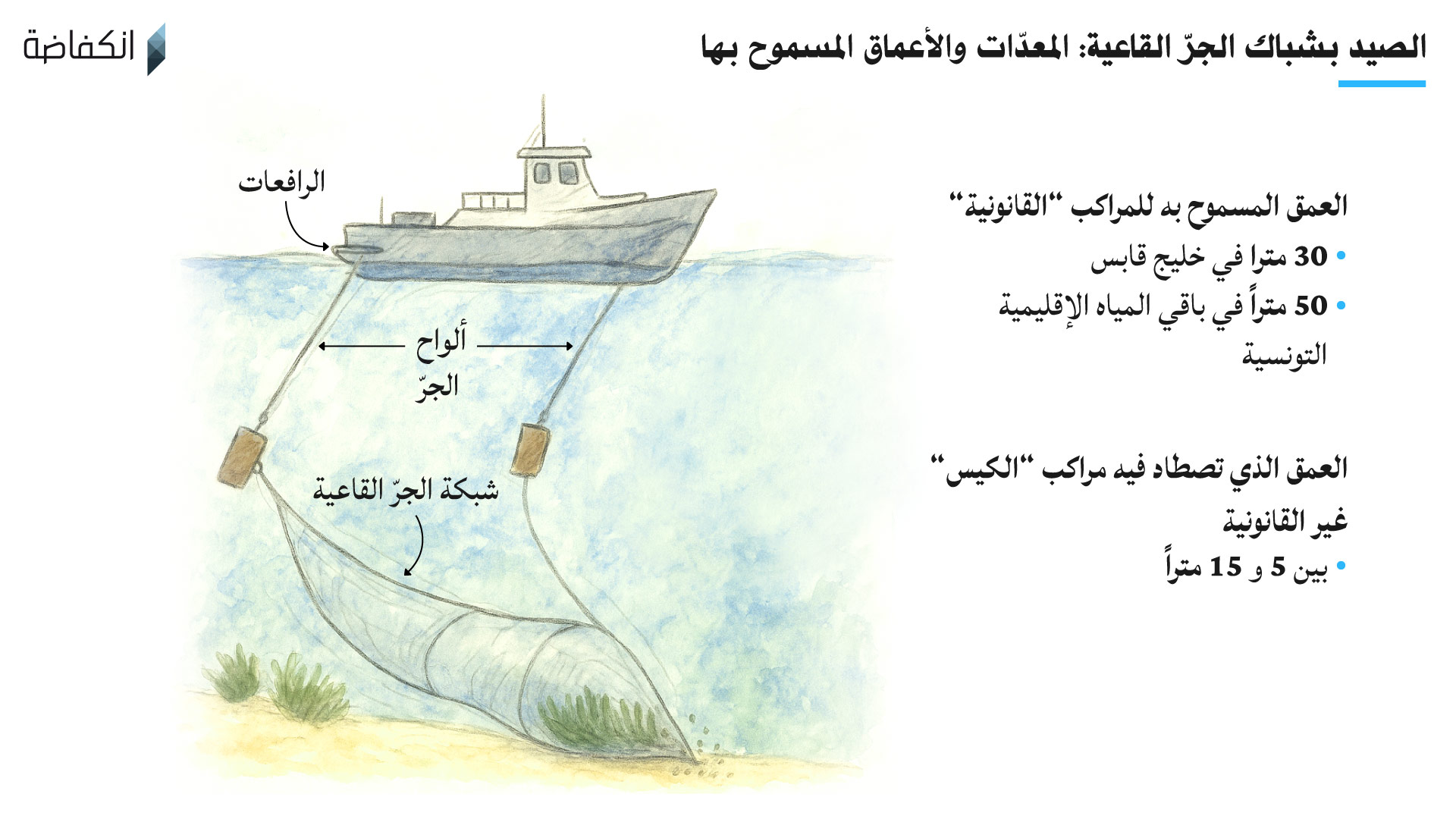

وتُسمى عملية "الصيد بالكيس" بهذا الاسم لاستخدام السفن شباكاً على شكل أكياس في أنشطة الصيد يتم من خلالها تجريف قاع المحيط بشباك مزودة بأثقال أو هياكل صلبة على طول القاع، وهو أكثر أشكال الصيد غير الانتقائية وأكثرها تدميراً.

تقول منظمة "فيش آكت" الناشطة في مجال الحفاظ على الثروة البحرية إن هناك ثغرات في قانون ممارسة الصيد البحري* تُسهّل صيد الأسماك بشباك الجر والاتجار بالأسماك التي تصطادها كما تُعيق جهود الإنفاذ، موضحة أن عدم دقة القرار الوزاري فـي تحديـد المعدات التي يستلزمها هذا النشاط يعوق تنفيذه.

كما يحظر الفصل 27 (5) من قرار 1995 اسـتخدام معدات شـباك الجر القاعية، في أعماق تقل عن 50 متراً في خليج قابس، ويستثنى من ذلك صيد الجمبري في مواسم محددة. وعلى المستوى الإقليمي، تحظر الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط الصيد بشباك الجر بقاع البحر، من الشاطئ إلى عمق 200 متر في خليج قابس في فترات الراحة البيولوجية الممتدة من شهر جويلية وحتى نهاية سبتمبر.

الصيد بالكيس يهدد "المروج البحرية"

يقول الخبير البيئي، حمدي حشاد، إن منطقة خليج قابس تُعدّ من أكبر بيئات أعشاب البوسيدونيا أو "الضريع" وهي بمثابة حاضنة ليرقات الأسماك وأغلب الكائنات البحرية، وتمثل مصدراً للتنوع الحيوي.

وبحسب حشاد، يترافق وجود تلك الأعشاب مع العديد من الكائنات الحية الأخرى. وتسهم البوسيدونيا في إنتاج الأكسيجين بالبحر، حيث تنتج مساحة المتر مربع الواحد منها نحو 12 لتراً من الأكسيجين.

ويقع خليج قابس شرقي البلاد، ضمن المياه الإقليمية التونسية. وإلى الجنوب الشرقي منه تقع جزيرة جربة، في حين تقع جزيرة قرقنة في الناحية الشمالية الشرقية. ويوجد بالخليج ثالث أكبر أسطول لسفن الصيد العاملـة فـي البحر الأبيض المتوسـط.

في نفس الموضوع

كما يشكل خليج قابس موطناً بحرياً فريداً من نوعه، بسبب مروج الأعشاب البحرية الضخمة الأكبر في البحر الأبيض المتوسط، والمعروفة علمياً باسم "بوسيدونيا المحيطية" أو أعشاب الضريع، حيث يعيش في مروجها أكثر من 650 نوعاً من الحيوانات البحرية، والعديد من الأنواع المهاجرة، بعضها مدرج في قائمة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (IUCN) للأنواع المهددة بالانقراض.

تتجاوز القيمة النقدية للهكتار الواحد من تلك الأعشاب قيمة غابات الأمازون والشعاب المرجانية بكثير. ولا تقتصر أهميتها على الحفاظ على التنوع البيئي فهي أيضاً تعمل على احتجاز الكربون وحماية السواحل من التآكل.

وقد قاومت أعشاب الضريع البحري العوامل المناخية المتطرفة عبر ملايين السنين، إلا أنها تواجه حالياً تهديدات كبيرة.

تهدد مراكب الصيد بالكيس حياة أعشاب بوسيدونيا المحمية بموجب اتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط ( اتفاقية برشلونة). وتعتمد عدة أنواع من الأسماك على ما تشكله تلك الأعشاب من حقول خضراء تحت الماء، كمناطق للحصول على الغذاء، ومناطق للتكاثر ووضع البيض وإخفاء الصغار، وفق الصندوق العالمي للطبيعة.

مستقبل مجهول

معز عمار، صياد يبلغ من العمر 43 سنة ويملك مركباً صغيراً. لم يتمكن معز من الزواج بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة. يُقارنُ معز بحسرة بين الوضع الراهن وما كان عليه الحال قبل أكثر من عقد من الزمن، متحدثاً عمّا وصفه بالخيرات التي كانت على الشواطئ، في إشارة إلى وفرة مختلف أنواع الأسماك.

يقول معز: "كان الأخطبوط غذاء البسطاء، ينطلق موسم صيده بداية من شهر نوفمبر إلى غاية مارس، ورغم الدَّخل القليل فإن المداخيل كانت كافية لشراء الحاجيات الأساسية ولا يبقى أحد للجوع. أما اليوم فحتى ميسور الحال لا يستطيع توفيره بسبب الفساد والصيد بالكيس الذي تسبب في تحويل البحر إلى صحراء قاحلة " .

يضيف معز: "حتى ميسورو الحال لا يستطيعون توفيره بسبب الصيد العشوائي والكيس الممنوع الذي حوّل البحر إلى صحراء قاحلة". ويتابع القول بسخرية: "الآن من يصطاد أخطبوطاً يلتقط معه صورة للذكرى...".

يوجد في تونس 14 ألف مركب متحصل على رخصة صيد، منها 92 بالمائة مراكب صيد ساحلي تقليدي مرتكزة تقريبا في كل الولايات الساحلية مثل صفاقس، قابس، مدنين، المهدية، المنستير نابل، تونس وبنزرت. وهي ولايات يوجد بها أكبر أسطول بحري في تونس، حسب ما أفاد به علي الشيخ السبوعي، المدير العام لإدارة الصيد البحري وتربية الأسماك بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وقال السبوعي إن ظاهرة الصيد بالكيس لها انعكاس على ثلاثة مستويات، يتمثل الأول في استنزاف الثروة السمكية والإضرار بالبيئة البحرية وتصحّر البحر. أما المستوى الثاني يتمثل في الإضرار بممتلكات الغير وإتلاف معدّات صيد البحّارة التقليديين ما أدى إلى عزوف الشباب عن تجهيز مراكبهم والعمل في هذا المجال لتيقّنهم من وجود مناطق معينة يتم فيها جرّ الشباك وتقطيعها ما يتسبّب لهم في خسائر مالية كبرى.

أما المستوى الثالث والأهم، حسب المدير العام للصيد البحري وتربية الأسماك، فهو سمعة تونس التي كانت جيدة على المستوى الدولي في الصيد الرّشيد، لكنها أصبحت اليوم تتلقى إنذارات من الاتحاد الأوروبي، الشريك الأول لها، بسبب الصيد بالكيس والصيد العشوائي، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بقطاع الصادرات ومستقبل تونس خاصة على قطاع الصيد البحري الذي يعتبر ثاني مورّد مدرّ للعملة الصعبة بعد قطاع زيت الزيتون.

وعن السياسة المعتمدة للتصدي للصيد العشوائي يقول السبوعي إنها تتمثل في مستوى المراقبة البحرية قائلا انه تم حجز 100 مركب ورفعها إلى اليابسة من شهر أوت 2023 إلى غاية شهر ماي 2025، والقيام بعمليات مراقبة للمنتجات البحريّة المُنزَّلة ومُعدّات الصّيد، إضافة إلى مراقبة مسالك التوزيع سواء كان في الفضاءات التجارية الكبرى ومحلات البيع الخاصة وحجز المنتجات دون وثائق.

وعلى مستوى العمل الرقابي فقد تم انتداب وتكوين 69 عون حرس صيد بحري سنة 2018 وهم بصدد العمل على مستوى الموانئ للتصدي للصيد العشوائي، لكن عدد الأعوان لا يزال ضعيفا حيث يصل في الجملة إلى 140 عون حرس صيد بحري على 1300 كيلومتر، وهو ما جعل وزارة الإشراف تفكّر في انتدابات جديدة للمراقبين.

كما تم خلال سنة 2019 اقتناء خافرتين سريعتين بطول 10 أمتار وهما الآن في حالة عطب في انتظار إيجاد قطع الغيار لهما لإعادة تشغيلهما. وأشار المدير العام لإدارة الصيد البحري اقتناء خافرَتيْن للمراقبة بطول 27 متر، في إطار اتفاقية تعاون تونسي ياباني، ستدخلان العمل الميداني قريبا، بالإضافة إلى رصد 2 مليون دينار سنويا، لإنجاز وإغراق أرصفة اصطناعية في مناطق ذات أعماق قصيرة يتم فيها الصيد بالكيس. وقد وصلت نسبة الانتهاء من هذا المشروع المنجز بالشراكة مع الجانب البلجيكي لإغراق الأرصفة إلى حدود 55 بالمائة.

علاوة على ذلك، تم منع الحصول على رخص صنع مراكب موجهة للصيد بالكيس، وتحديد سقف تكبير مراكب الصيد الساحلي حتى لا تكون في مقاسات تسمح لها بالصيد غير القانوني لأنه في حال إعطاء رخص لصنع مركب بطول 16 متر، بهدف الصيد الساحلي، سنجد عديد المراكب تتخفى وراء رالرخص وتحمل معدّات الصيد بالكيس. كما تم تجهيز المراكب التي يفوق طولها 15 متر بجهاز تتبع بالأقمار الصناعية لتتبع مسار الرّحلة البحرية وأماكن الصيد.

وتم تسجيل 2300 مخالفة سنة 2024 مقابل 1300 مخالفة سنة 2022، في قطاع الصيد البحري ككلّ.

وفي سنة 2024، تم إنتاج 138 ألف طن من السمك في تونس، منها ما يزيد عن 37 ألف طن تم تصديرها مقابل 845 مليون دينار منها حوالي 200 مليون دينار متأتية من تربية الأسماك.

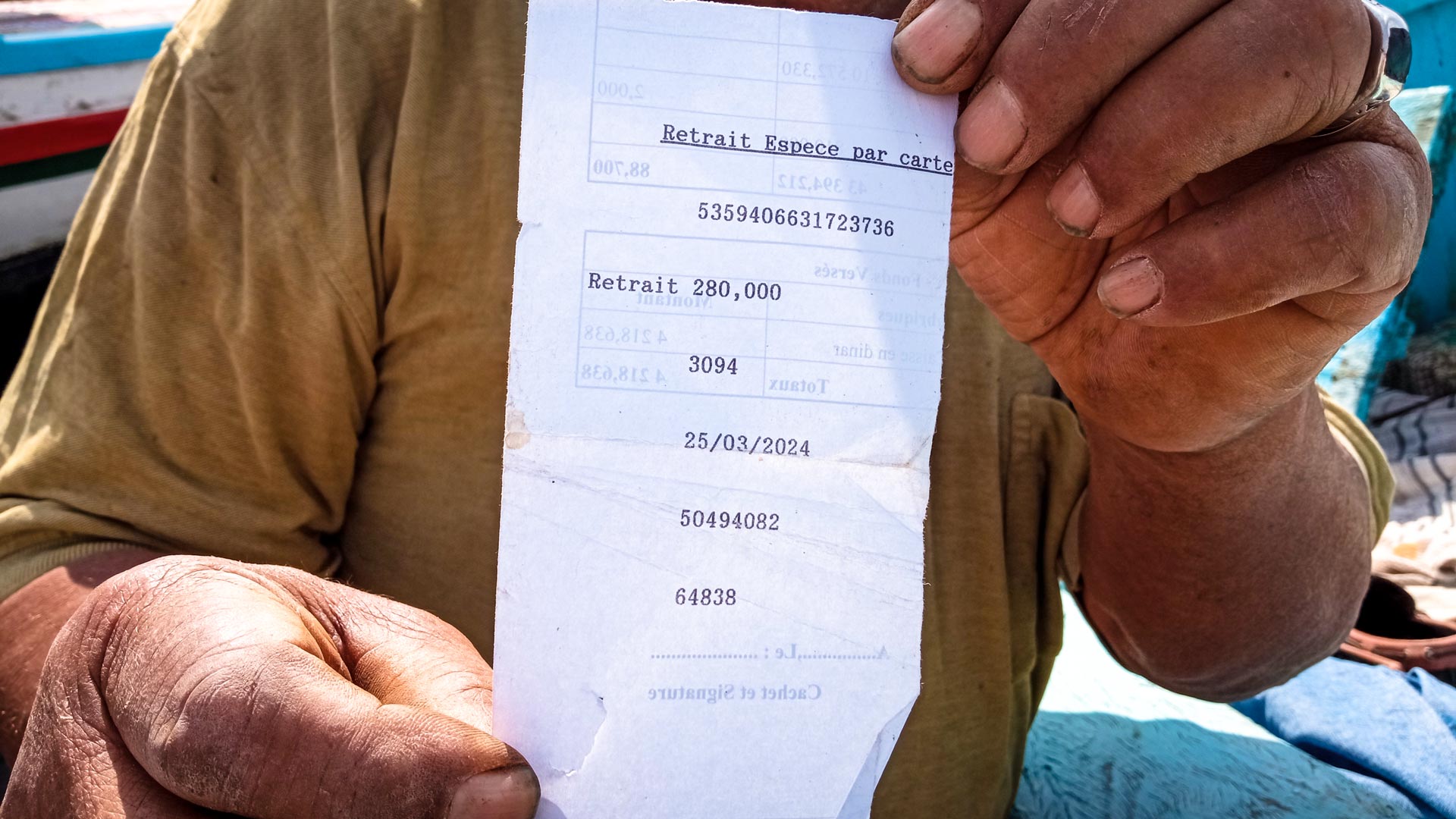

كما تم القيام بعديد الإجراءات لفائدة بحارة الصيد التقليدي مثل تخصيص المنح ودعم المحروقات الذي يتراوح بين 40 و 50 بالمائة، ولا يتم تعويض هذه المبالغ بل تقوم الدولة بتسبقتها لفائدة البحّارة.