أواخر سنة 2010، اندلعت الثورة التونسية جالبة معها نفسا جديدا من الحقوق والحريات، كان من أبرزها حرية تكوين الجمعيات التي كرّسها المرسوم عدد 88 لسنة 2011.

في 19 ديسمبر 2012، اغتنم بهائيون·ـات تونسيون·ـات هذا الحق المكفول بالقانون، واتبعوا الإجراءات كافة من أجل إعلام رئاسة الحكومة بتكوين "الجمعية البهائية بتونس"، على أمل الحصول على الشخصية القانونية.

في نفس الموضوع

أهم مكسبٍ ثوري جاء به هذا المرسوم هو أن يكون "تأسيس الجمعيات خاضعا لنظام التصريح"، أي أن الجمعية لا تحتاج إلى ترخيص، وإنما تصبح في نظر القانون مكوّنةً من يوم إرسال مكتوب مع الإعلام بالبلوغ إلى رئاسة الحكومة، طالما تحترم فيه إجراءات وشكليات التكوين التي يعاينها عدل منفذ.

يروي محمد بن موسى، عضو مكتب إعلام البهائيين·ـات بتونس، عن ذلك الوقت: "كما كل الجمعيات التي أُسّست، ظننا أننا بمقتضى المرسوم 88 لنا الحق في تأسيس جمعية بهائية".

لم يكن في حسبان مؤسسي·ـات الجمعية البهائية أن الأمر سينقلب إلى معركة قانونية ستغلق قريبا عامها الثاني عشر. وأكثر من ذلك، لم يتوقعوا طبيعة الحجج التي ستلجأ إليها الحكومة التونسية ضدهم.

"الجمعية البهائية ضد رئاسة الحكومة"

لأكثر من 30 يوما، انتظر المؤسسون·ـات بفارغ الصبر رجوع "بطاقة الإعلام بالبلوغ" من طرف إدارة الجمعيات والأحزاب لدى رئاسة الحكومة. وبما أن القانون ينص على أن "عدم رجوع البطاقة في أجل 30 يوما يعدّ بلوغاً"، استبشر البهائيون·ـات خيرا، وانطلقوا بعد انقضاء المدة في بداية 2013، في إجراءات نشر إعلان تكوين جمعيتهم بالرائد الرسمي، غير أن المطبعة الرسمية رفضت الأمر رفضا قاطعا.

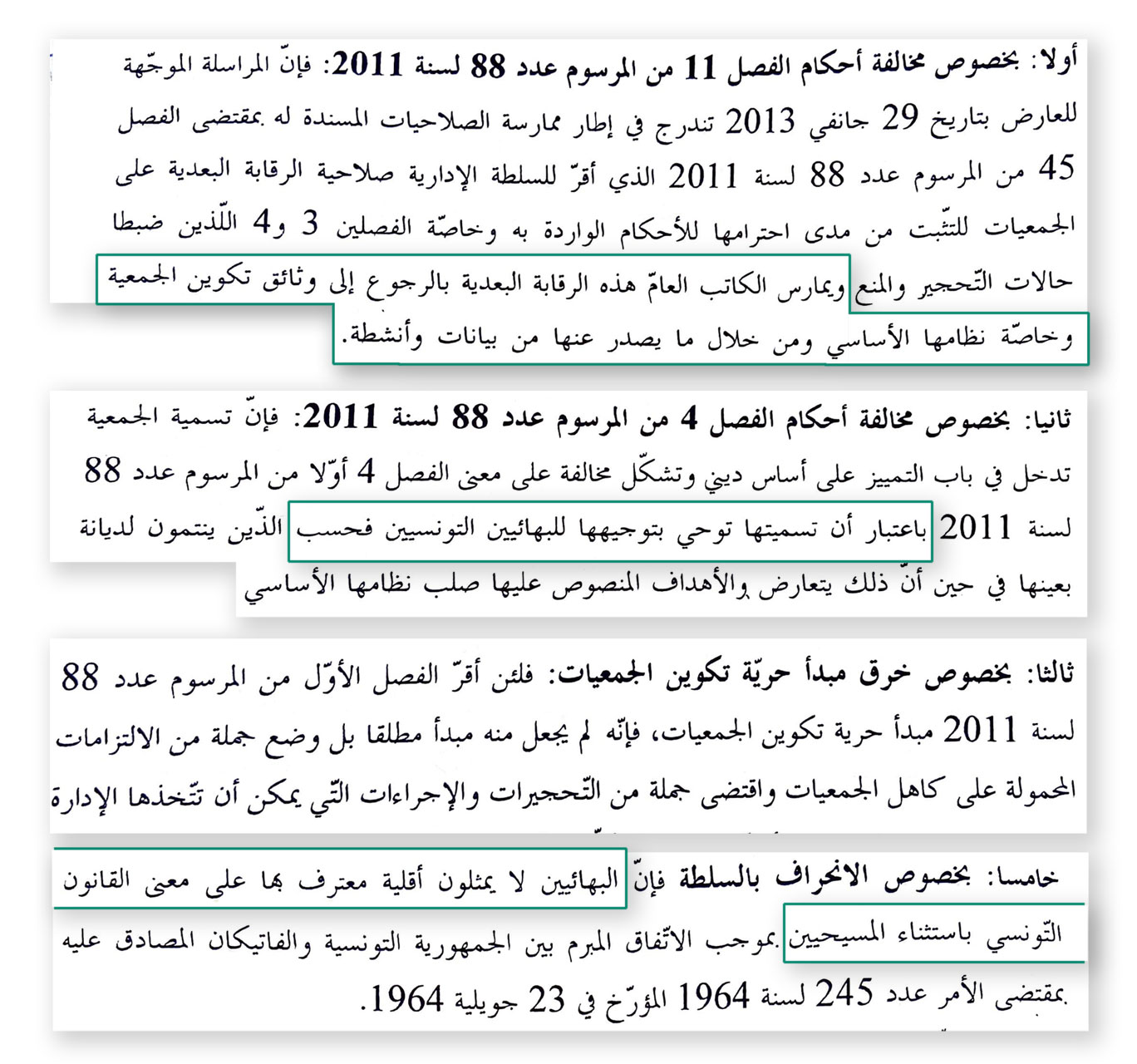

لم تتوقف العراقيل عند ذلك، ففي يوم 29 جانفي 2013، بلغتهم مراسلةٌ من الكاتب العام لحكومة حمادي الجبالي* آنذاك، رضا عبد الحفيظ**، يطالبهم فيها بتغيير اسم الجمعية إذ رأى في كلمة البهائية "دعوةً للتعصب والتمييز على أسس دينية"، وطالبهم بإدراج ملفّ جديد بتسمية أخرى.

سقط الخبر على البهائيين·ـات سقوط الصاعقة، فسارعوا إلى إيداع تظلّم لدى مصالح رئاسة الحكومة لسحب قرارها، إلا أنه بقي دون ردّ.

أمام هذا الصمت الإداري المطبق، رفع ممثلو·ات الجمعية البهائية في شهر جوان من نفس السنة، دعوى لدى المحكمة الإدارية ضد رئيس الحكومة للطعن في قرار كاتبه العام. "ماذا عسانا نفعل إلا أن نلتجئ إلى دولة القانون التي نؤمن بها فعليا؟" يقول بن موسى.

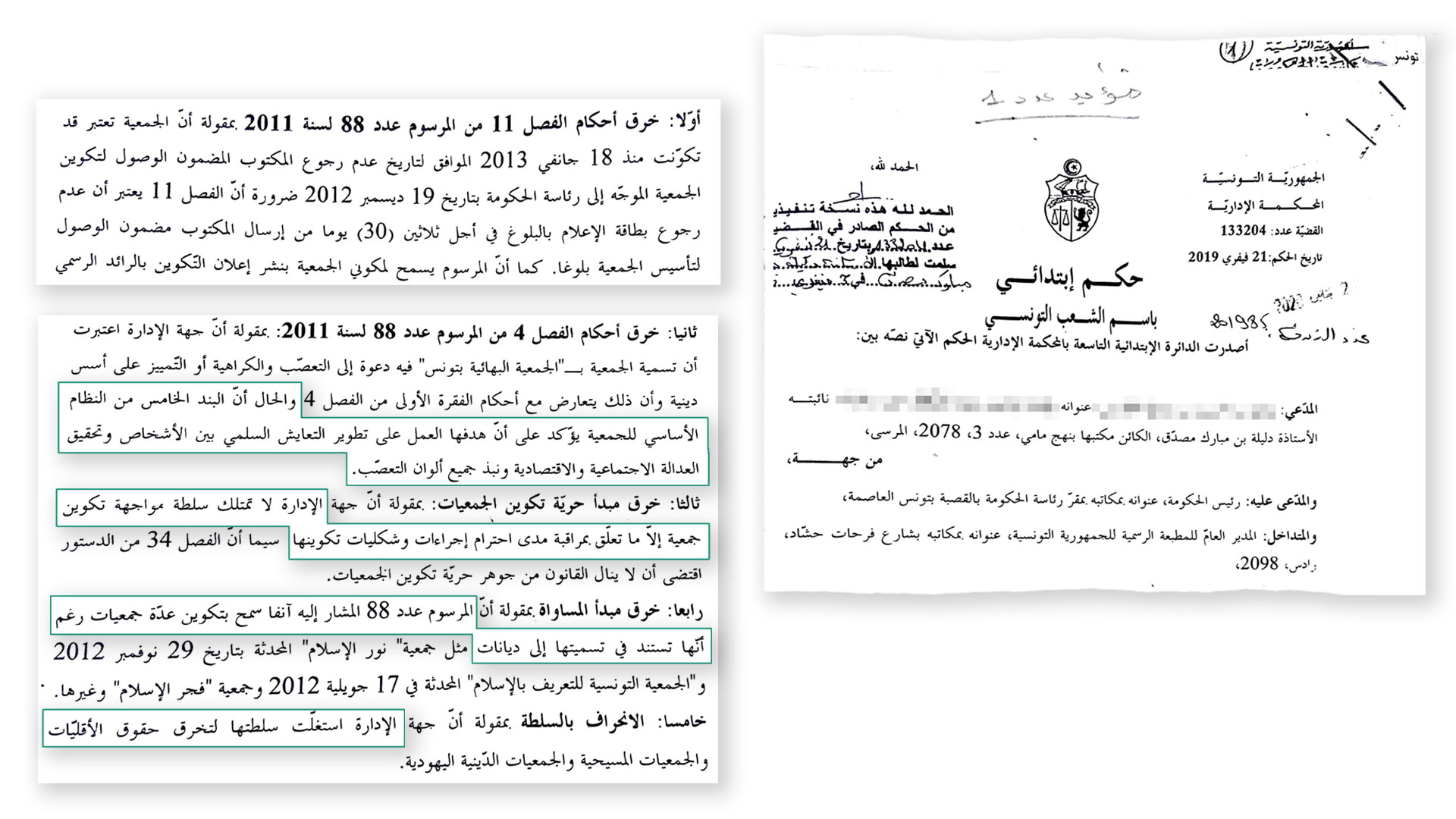

في تقرير المحكمة الذي تحصلت إنكفاضة على نسخة منه، اتهم المؤسسون الحكومةَ بـ "ممارسة رقابة قبلية على تكوين الجمعية" وهو ما يمنعه القانون، و "الانحراف بسلطتها لتخرق حقوق أقلية دينية". وتمسكوا بأن اسم "الجمعية البهائية" الذي اختاروه لا يحمل في طياته أي دعوة للتمييز على أساس الدين، خاصة وأن الجمعيات التي تستند في مسمياتها إلى أديان بعينها كثيرة في تونس.

كما استدلّوا بالبند الخامس من النظام الأساسي للجمعية الذي جاء فيه: "تعمل الجمعية على وضع خطط وبرامج تساعد على: .. العمل على تطوير التعايش السلمي بين الأشخاص عبر المشورة، التسامح، الاحترام المتبادل… ونبذ جميع ألوان التعصب الجنسي والديني والطبقي والعرقي…"، وفق ما يورده تقرير المحكمة الإدارية.

في سبتمبر من نفس السنة، أرسل رئيس الحكومة الموالي، علي لعريّض، القابع بالسجن منذ 2022، تقريرا إلى المحكمة الإدارية، يتمسّك فيه بموقف حكومته من الملف بمقولة أن "تسمية الجمعية توحي بتوجيهها للبهائيين·ـات فقط، وهي تتعارض مع النظام الأساسي للجمعية نفسها".

وتمسّك لعريّض بعدم اختصاص المحكمة الإدارية في البت في القضية، لكون "مراسلة الكاتب العام لا ترتقي إلى مرتبة القرار الإداري وإنما هي مجرد تنبيه"، مضيفا أن "الرقابة البعدية [أي بعد تكوين الجمعية] تدخل في صلاحيات الكاتب العام ... الذي يمارسها بالرجوع إلى وثائق الجمعية وخاصة نظامها الأساسي".

لم تكتفِ رئاسة الحكومة بذلك وتمادت قائلةً أن "البهائيين لا يمثلون أقليةً معترف بها قانونا باستثناء المسيحيين بموجب الاتفاق المبرم بين الجمهورية التونسية والفاتيكان".

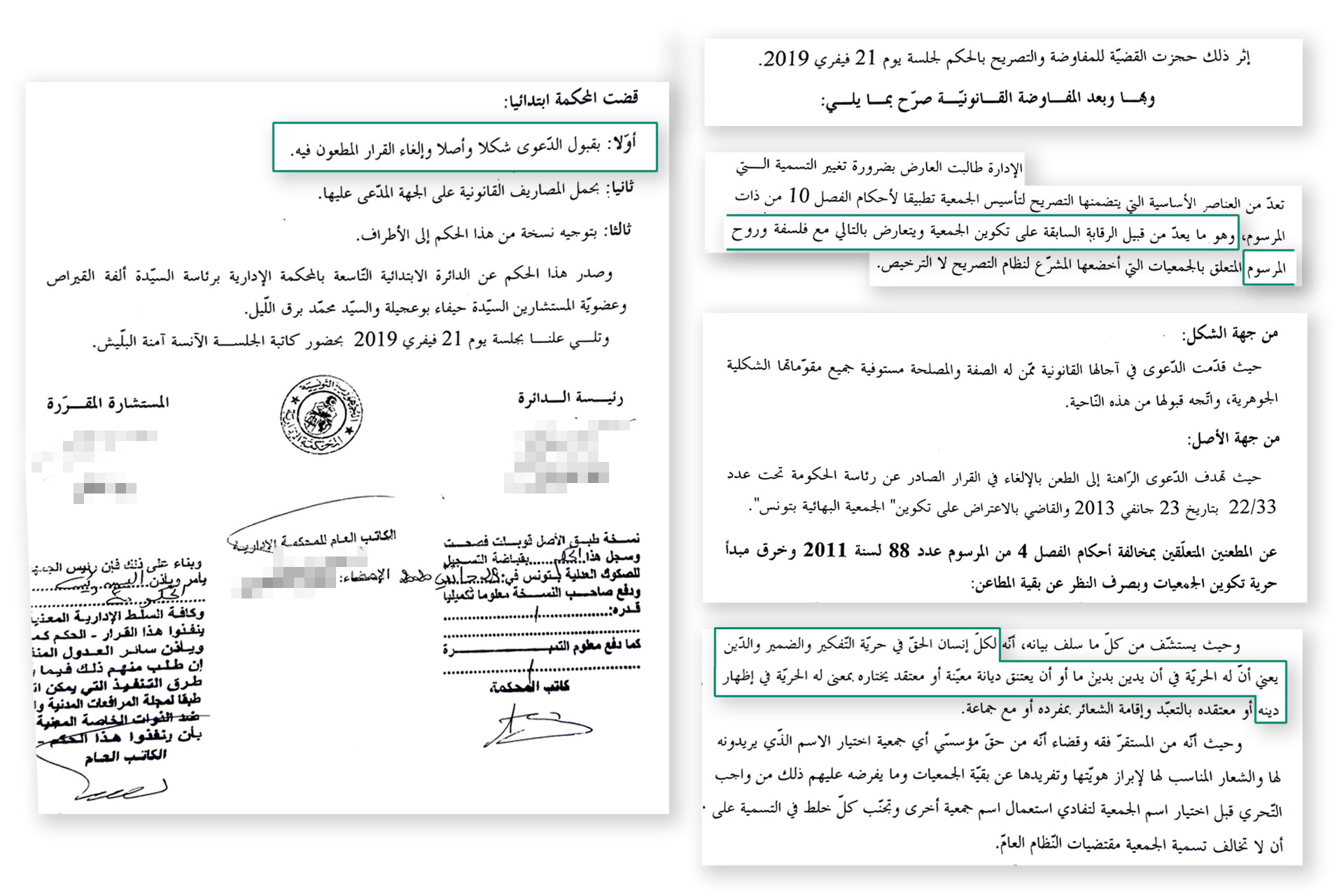

استغرق الطور الابتدائي للقضية 6 سنوات بين أخذ وردّ، حتى عُقدت جلسةٌ رافعت فيها المحامية دليلة بن مبارك المصدّق نيابة عن البهائيين·ـات أكدت فيها أن ما جرى "يعدّ غير قانونيا"، وفق ما تورده وثائق القضية.

وأخيرا، يوم 21 فيفري 2019، أصدرت المحكمة الإدارية حكما جاء فيه: "إن الاعتراض على تكوين الجمعية من خلال مطالبتها بتغيير اسمها في غير طريقه ومفتقر لما يؤسسه واقعا وقانونا."

استندت المحكمة في حكمها لصالح الجمعية البهائية إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة (1948) والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966)، واللّذين ينصان على أن "لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والدين وله الحرية في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر بمفرده أو مع جماعة".

وأضافت المحكمة أن "من حق مؤسسي أي جمعية اختيار الاسم الذي يريدونه لإبراز هويتها وتفريدها عن باقي الجمعيات ... ولا شيء يوحي بأن التسمية تخالف مقتضيات النظام العام أو تتعارض مع نظامها الأساسي".

التكفير يدخل على الخط

لم يحصد الحكم الابتدائي رضا رئاسة الحكومة، فأودعت مطلب استئناف مرة أولى في 6 مارس 2020، وثانية في 12 مارس، وثالثة في 17 جوان أرفقته بمذكرة في بيان أسباب الاستئناف. ولئن يبدو استئناف حكم قضائي وحيد ثلاث مرات أمرا غريبا، إلا أننا سنخوض في تفاصيل ذلك لاحقا في نهاية هذا العنوان.

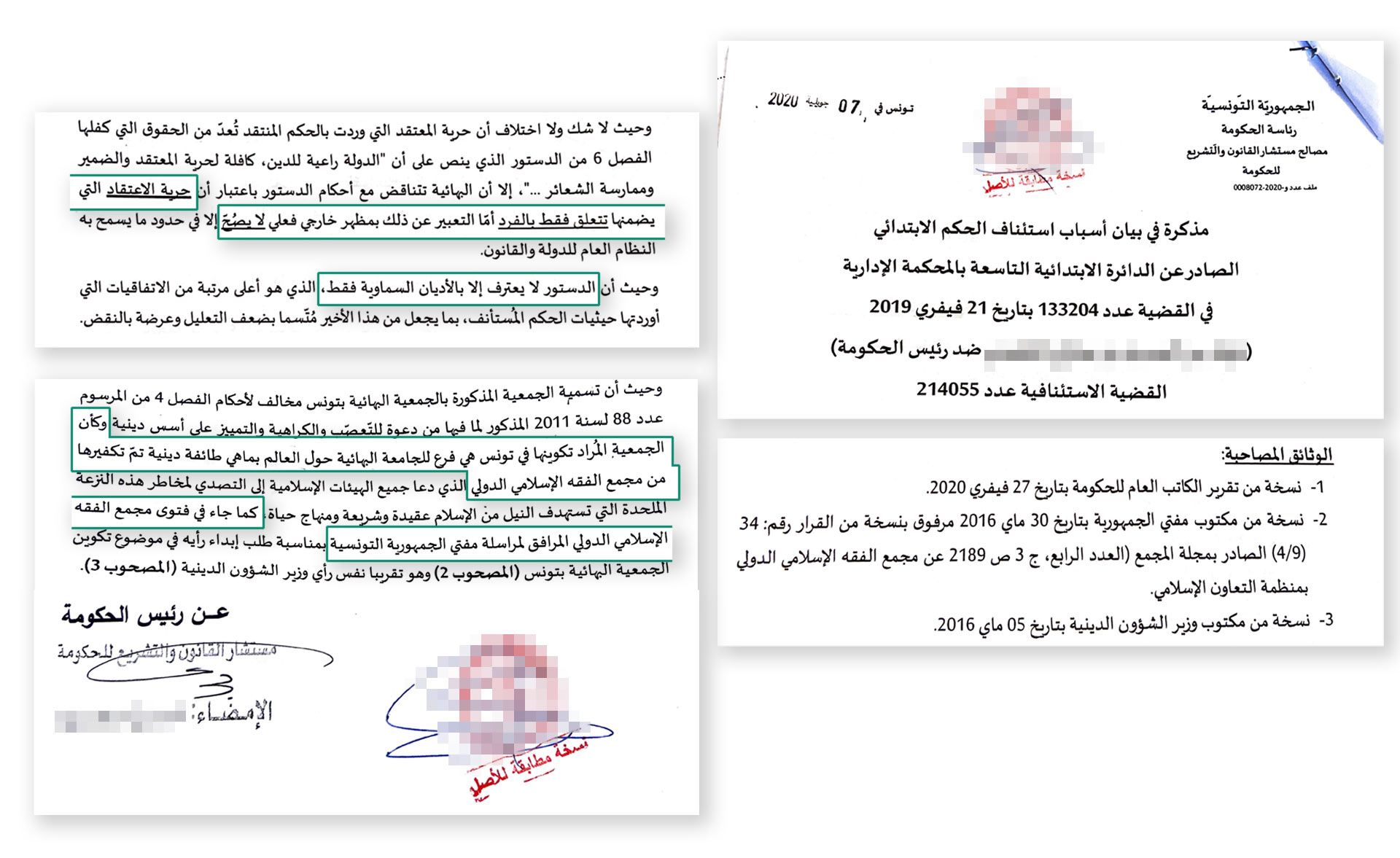

لكن ما يشد الانتباه هو ما ورد في مذكرة بيان أسباب الاستئناف التي أرسلها مستشار القانون لدى رئاسة الحكومة إلى المحكمة في جويلية/يوليو 2020، وتحصلت إنكفاضة على نسخة منها.

في الوثيقة، استعاد المستشار تقريبا نفس الحجج السابقة بمقولة أن "للإدارة سلطة تقديرية ودور تعديلي وتوجيهي" يمكنّها من الاعتراض على التسمية كون ذلك "يدخل في إطار الرقابة اللاحقة" وهو من صلاحياتها.

واستفاض المستشار القانوني قائلا: "إن حرية المعتقد تتعلق بالفرد، والتعبير عن ذلك لا يصح إلا في حدود ما يسمح به النظام العام ... والدستور لا يعترف سوى بالديانات السماوية".

"هذا غير صحيح!"، تعلّق سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري ورئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري، إجابةً على أسئلة إنكفاضة في هذا الصدد. "إن دستوريْ 2014 و 2022 ضمنا حرية المعتقد وحرية الضمير والقيام بالشعائر الدينية ما لم تخلّ بالأمن العام … ولا ذكر في الدستور لصنف من الديانات مُعترف بها دون أخرى، باستثناء الدين الإسلامي الذي أُولي مكانة متميزة فيه".

غير أن مذكرة الاستئناف الصادرة عن رئاسة الحكومة تمادت في ذكر أسباب جديدة من نوع آخر لم ترد في وثائق القضية من قبل.

يكتب المستشار الحكومي: "وكأن الجمعية هي فرع من الجامعة البهائية العالمية بما هي طائفة دينية تم تكفيرها من مجمع الفقه الذي دعا جميع الهيئات الإسلامية إلى التصدي إلى هذه النزعة الملحدة التي تستهدف النيل من الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة".

هنا، تظهر لأول مرة كلمتا "تكفير" و "فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي" في ملفات القضية.

يعلّق بن موسى على ذلك قائلا: "إذا كانت الذهنية لا تؤمن بدولة القانون فعلا، سيتم اللجوء حينها إلى 'شقلبات بهلوانية' من قبيل الفتاوى بالتكفير والردة".

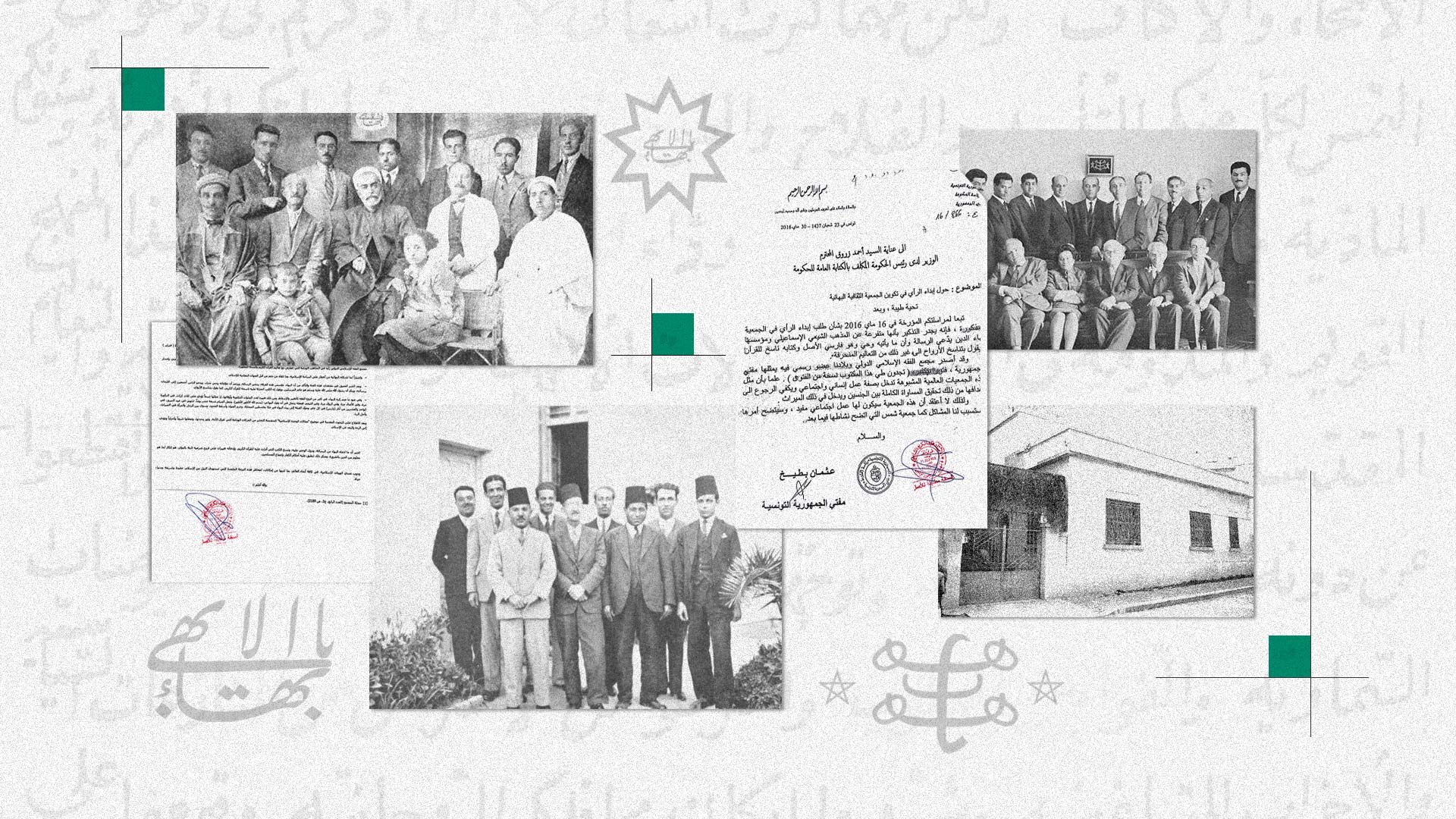

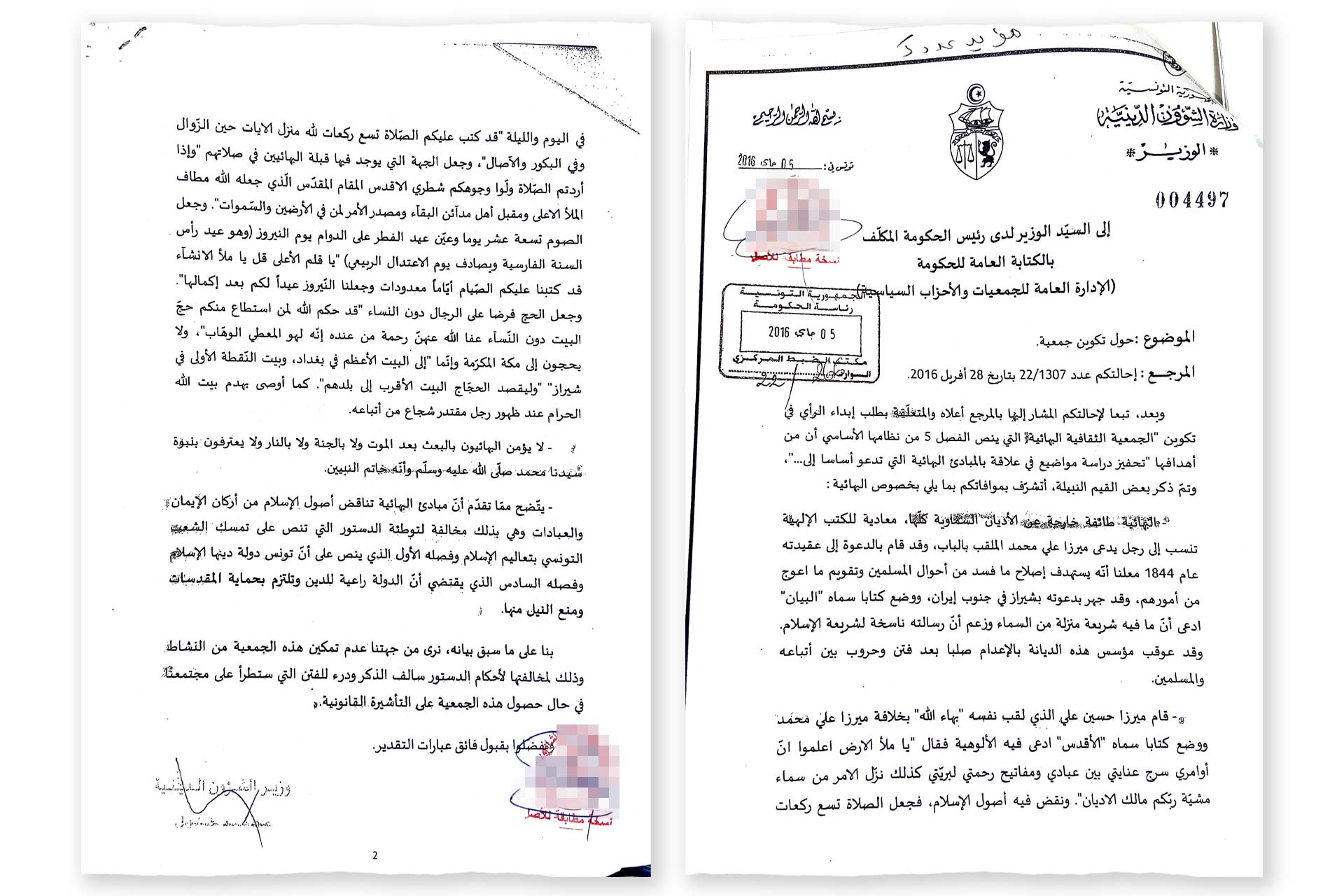

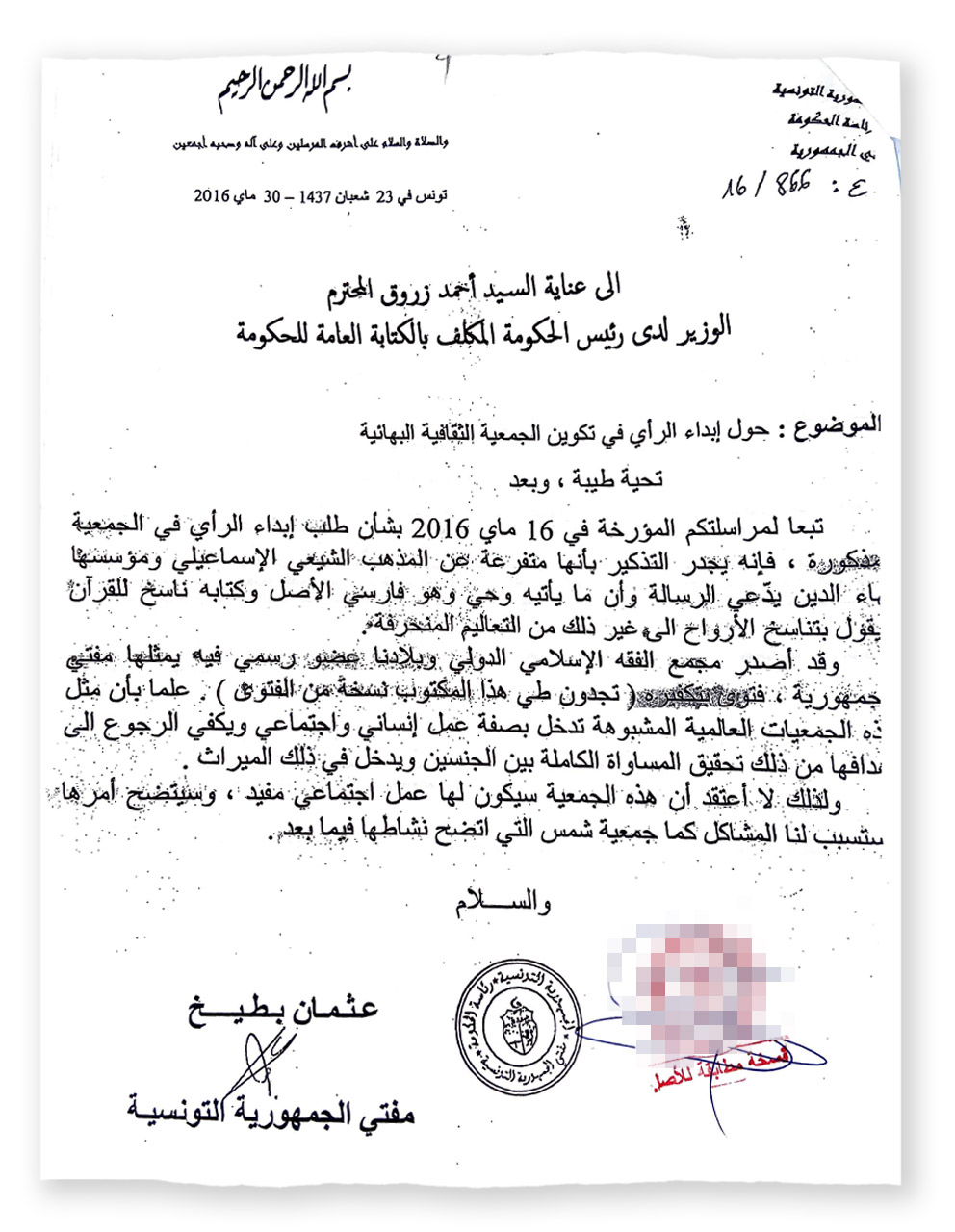

استند مستشار الحكومة في ذلك إلى طلبٍ كان قد أرسله الكاتب العام للحكومة إلى وزير الشؤون الدينية آنذاك، محمد خليل، ومفتي الجمهورية الراحل، عثمان بطيخ، يطلب منهما إبداء رأيهما في الموضوع، وفق ما تظهره وثائق تعود إلى سنة 2016 أي قبل صدور الحكم الابتدائي لصالح البهائيين·ـات.

ردُّ وزير الشؤون الدينية جاء مستفيضا، استعرض فيه رأيه حول مبادئ الديانة البهائية ومواطن الاختلاف العقدي والشعائري بينها وبين الديانة الإسلامية، مما يدلّ حسب رأيه على "أن مبادئ البهائية ... مخالفة لتوطئة الدستور التي تنص على تمسك الشعب التونسي بمبادئ الإسلام، وفصله الأول الذي ينص على أن تونس دينها الإسلام". وبالتالي يرى "عدم تمكين هذه الجمعية من النشاط ... درءاً للفتن التي ستطرأ على مجتمعنا".

أما من جهة مفتي الجمهورية فكانت الإجابة مقتضبة: "مثل هذه الجمعيات العالمية المشبوهة ... يكفي الرجوع إلى أهدافها من ذلك تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وفي الميراث". واكتفى بطّيخ بالإحالة إلى "فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي" من أجل تمتين رأيه - متغافلاً عن كون المجمع نفسه هو منظمة عالمية.

وبصرف النظر عن مدى أهليّة وزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية لإبداء رأيهما حول تكوين جمعية راجعة بالنظر إلى مصالح رئاسة الحكومة وحدها، إلا أن ذلك شكّل صدمة لمؤسسي·ـات الجمعية البهائية.

يقول بن موسى متعجبا: "هل من المعقول أن تقول مؤسسات الدولة في حق مواطنين أنهم كفار ومرتدون؟ أراه تفكيرا قروسطيا خارجاً عن التاريخ، لأننا كمواطنين يُفترض أن نكون سواسية أمام القانون".

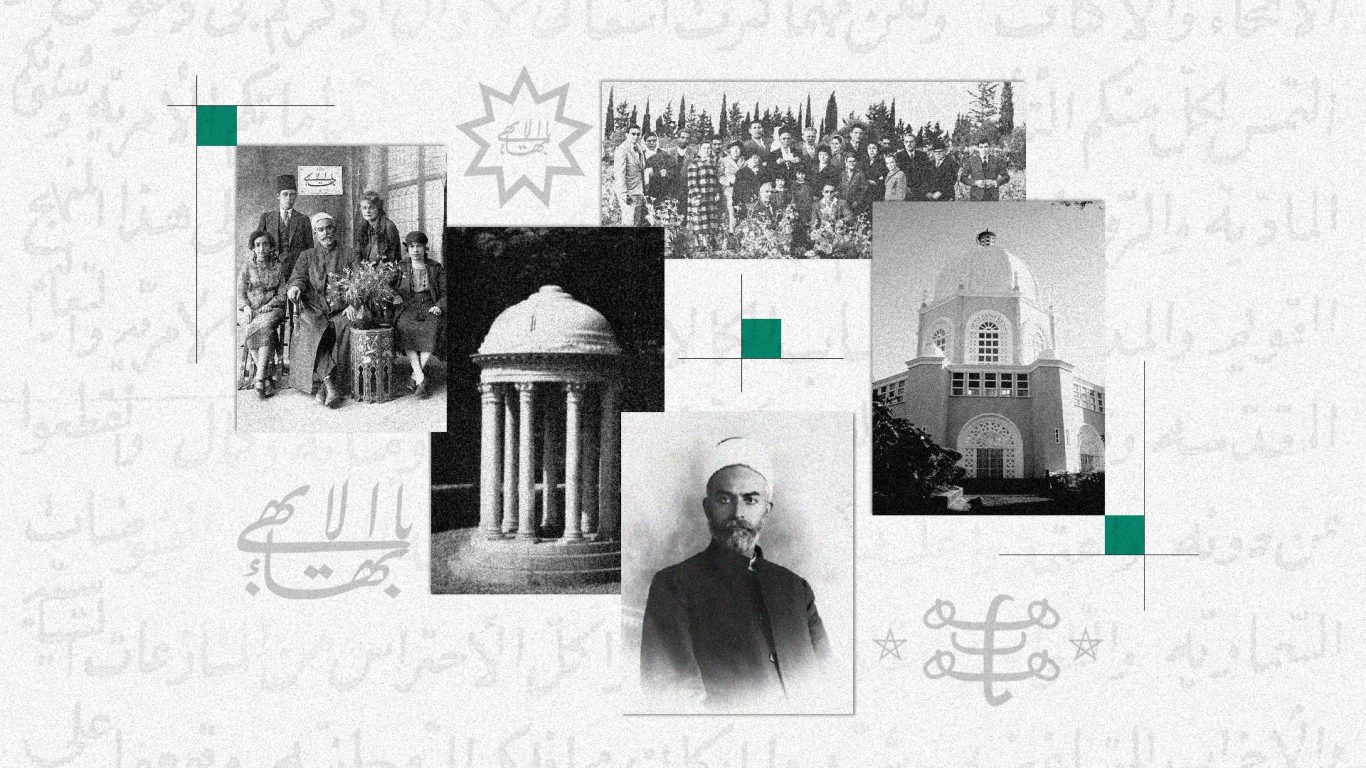

غير أن التكفير الذي يلاحق البهائيين·ـات في عديد الأقطار العربية والإسلامية ليس بالأمر الحديث، وإنما يرجع إلى عقود مضت. هذا الموقف المعادي للبهائية ومعتنقيها لطالما انحصر في حدود البلد المعني ولم يأخذ شكلا مؤسساتيا عبر-قُطري إلا بدخول 'منظمة التعاون الإسلامي'* إلى المشهد السياسي.

في سنة 1987، اجتمعت المنظمة في دورتها الخامسة لمؤتمر القمة الإسلامي بمدينة الكويت. وأعلنت على مدار ثلاثة أيام عشرات القرارات المختلفة، كان من بينها أن "تطلب من مجمع الفقه الإسلامي* [التابع لها] إصدار رأيه في المذاهب الهدامة ..." على حد تعبيرها.

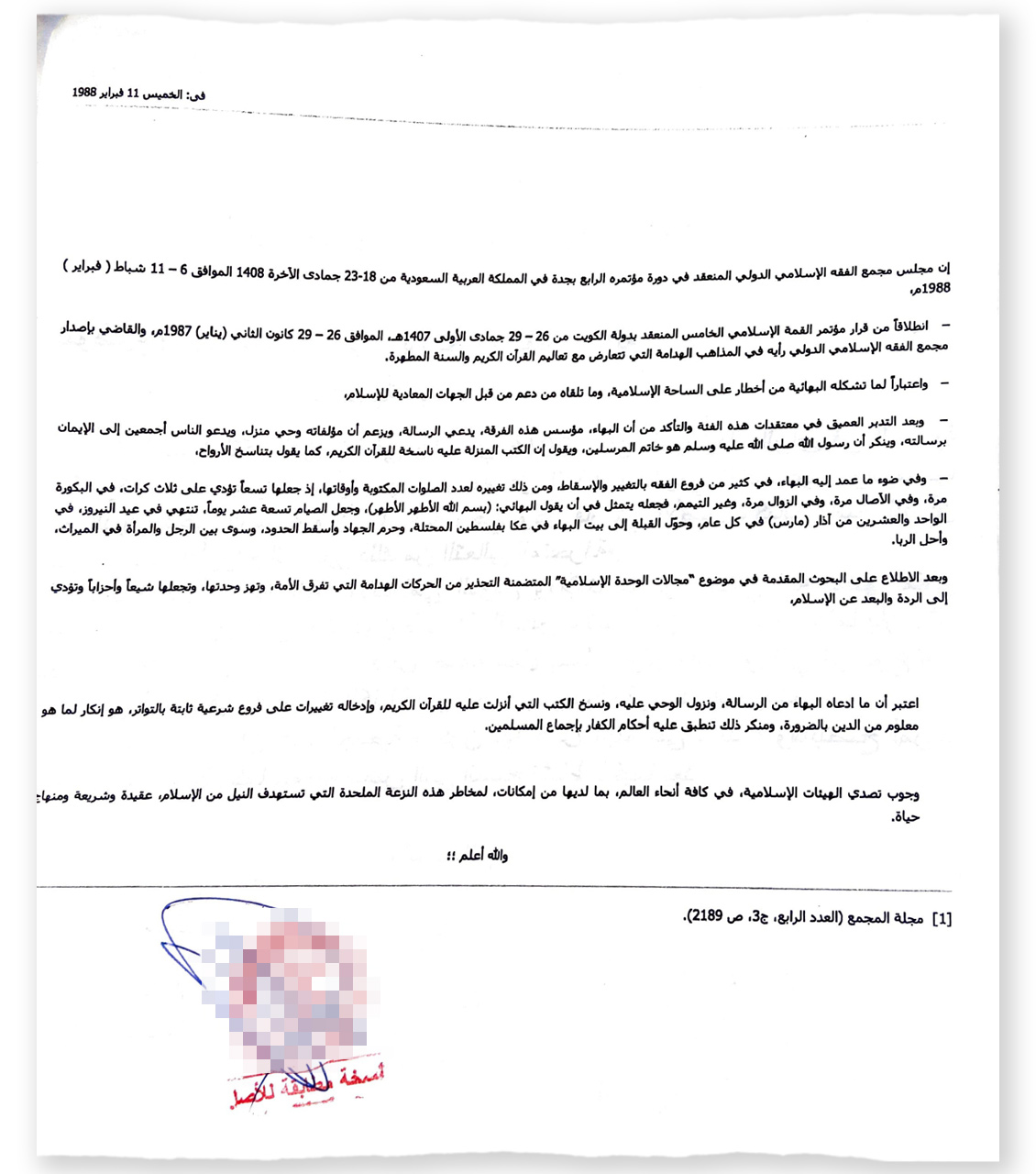

التأم مجمع الفقه، بعد سنة من ذلك، في مؤتمره الرابع بمدينة جدة في فيفري 1988 برئاسة التونسي محمد الحبيب بن خوجة*. وخاض المجمع في شتى المواضيع مبديا رأيه في ما يعنيه وما لا يعنيه من شؤون شرعية واقتصادية وغيرها. ومن بين القرارات التي أفرزها، خصّ البهائية دون غيرها من الأديان والملل، بقرار تكفيري منفصل قال فيه:

"ما ادعاه البهاء ... منكر تنطبق عليه أحكام الكفر بإجماع المسلمين. ووجوب تصدي الهيئات الإسلامية في كافة أنحاء العالم، بما لديها من إمكانات، لمخاطر هذه النزعة الملحدة … والله أعلم!!"

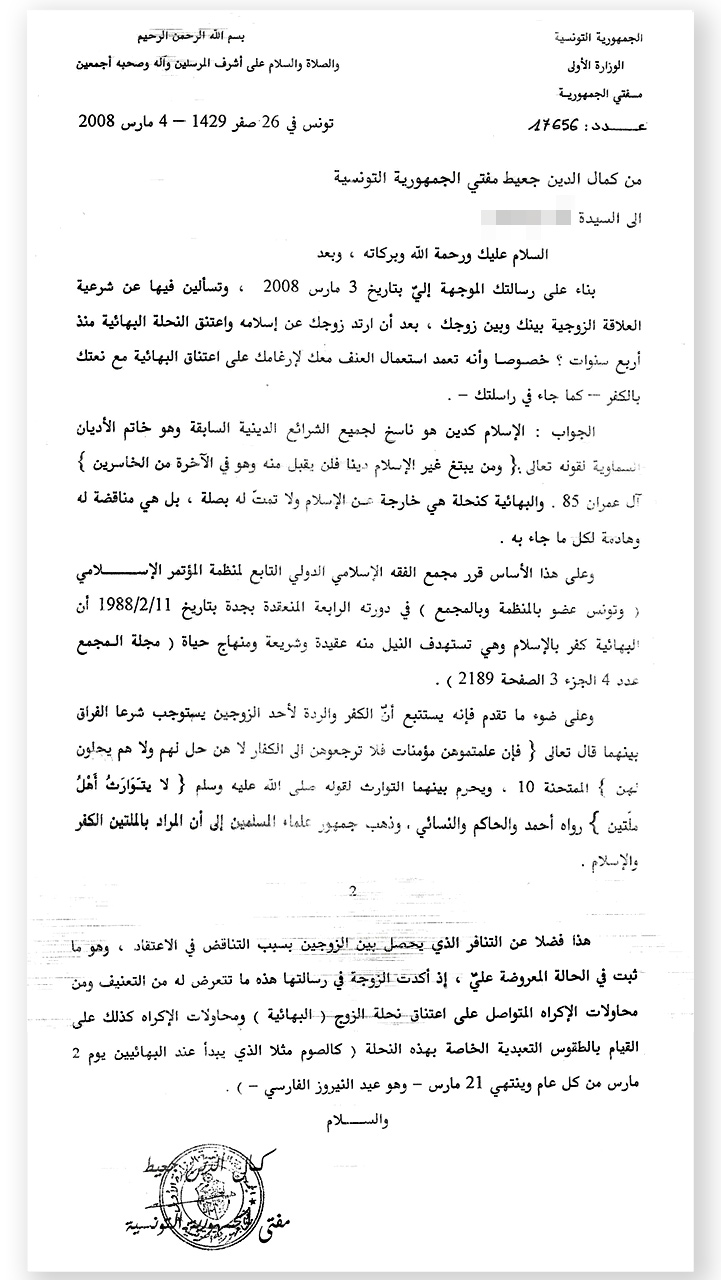

ترك قرار مجمع الفقه آثارا طويلة المدى على مواقف وسياسات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من هذه الديانة، ولم تكن تونس بمنأى عن ذلك. في سنة 2008 على سبيل المثال، بلغ مكتب مفتي الجمهورية آنذاك، كمال الدين جعيّط، سؤال ورده من امرأة تونسية اعتنق زوجها "النحلة البهائية" على حد قوله. فذهب جعيّط في فتواه، مردّداً قرار مجمع الفقه، إلى أن "الفراق مستوجب بينهما" بسبب "كفر أو ردة" أحدهما.

يقول بن موسى: "بصراحة داعش قالت هكذا في حق الناس في العراق أو في سوريا أو في تونس، داعش هي من أفتت في كفر شكري بلعيد مثلا. فكيف يليق بدولتنا -لا سمح الله- أن تقول هذا مواطن كافر وهذا مرتدّ؟"

لم تقف ردة فعل ممثلي الجمعية البهائية عند التنديد. حيث رفعت 'هيئة الدفاع عن الجمعية البهائية'، في مارس 2021 شكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بتهمة "التكفير" ضد إلياس فخفاخ وهشام المشيشي (رئيسا الحكومة الأسبقيْن)، وعثمان بطيخ (مفتي الجمهورية)، وأحمد خليل (وزير الشؤون الدينية الأسبق)، والكاتب العام للحكومة.

ونقلت مصادر إعلامية آنذاك عن محامية الجمعية، دليلة بن مبارك مصدّق، أن هذه التهمة هي "جريمة إرهابية يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب "*.

رفض وكيل الجمهورية شكاية التكفير "مما استوجب حاليا رفعها بالحق الشخصي" وفق تأكيد بن موسى. أما فيما يخص قضية الجمعية البهائية فقد حكمت المحكمة مجددا في طور الاستئناف، يوم 28 مارس 2022، لصالح البهائيين·ـات.

في تعليل حكمها، لم تخض دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية في حجج رئاسة الحكومة وما أرفقته من آراء وزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية الأسبقيْن، واكتفت بتحليلها من جهة الشكل فقط.

مردُّ ذلك هو أن الحكومة "توصّلت بمحضر إعلامها بالحكم" الإبتدائي الصادر ضدها في شهر فيفري 2020، أي بعد سنة من صدوره. ولم تستطع إنكفاضة التوصّل إلى أسباب ذلك التأخير، إلا أنه من المعلوم أن نهاية تلك الفترة شهدت بوادر انتشار جائحة الكوفيد التي نجمت عنها اضطرابات في المسارات الإجرائية والقضائية. فأصدر رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، آنذاك قانونا يفوّض بمقتضاه إلى رئيس الحكومة الأسبق، إلياس الفخفاخ، صلاحيّة إصدار المراسيم.

أحد هذه المراسيم كان المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال، والذي نص على "تعليق الإجراءات والآجال.. وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى.. مهما كانت طبيعتها.. بداية من 11 مارس 2020"، إلى غاية 15 جوان 2020 موعد استئناف احتساب الآجال.

أودعت الحكومة في المجمل ثلاثة مطالب استئناف بتاريخ 6 مارس 2020، و12 مارس، و17 جوان من نفس السنة. وبما أن المطلب الثاني وقع في فترة تعليق الآجال، اعتبرته المحكمة "لاغياً" ولم تحتسب سوى مطلبيْ 6 مارس و 17 جوان، ثم قرّرت:

"وحيث تقتضي القاعدة الأصولية الراسخة.. أن حق الطعن بالإستئناف لا يُمارس مرّتين في نفس الحكم ومن نفس الطرف وأمام نفس الجهاز القضائي.. فإن مآل المطلب الراهن هو عدم القبول"، وفق ما أورده نص الحكم.

التسلسل الزمني لطور الاستئناف

ورغم محاولات إنكفاضة في أكثر من مناسبة التواصل مع مصالح رئاسة الحكومة ودار الإفتاء المنضوية تحتها ووزارة الشؤون الدينية، من أجل الاستفسار عن مدى تمسكها بالحجج الواردة في الأطوار الأولى من القضية إلا أننا لم نتلقّ ردا إلى تاريخ نشر هذا المقال.

قيود دستورية ؟

في مصادفة تثير الاندهاش، وفي خضمّ القضية، زار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، أحمد شهيد، البلاد بدعوة من الحكومة التونسية يوم 9 أفريل 2018 "لفحص مدى احترام الحق في حرية التفكير والضمير والدين أو المعتقد ... في نطاق الجمهورية التونسية"، وفق ما جاء في تقريره.

قابل أحمد شهيد في زيارة دامت عشرة أيام مختلف المسؤولين·ـات، بدءاً من يوسف الشاهد، رئيس الحكومة آنذاك، مرورا بمختلف الوزارات والهيئات الدستورية، ووصولاً إلى ممثلين·ـات عن مختلف الديانات الموجودة في تونس.

الفرق بين حرية المعتقد وحرية الضمير، وفق سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري:

مفهوم "حرية الضمير" أوسع من "حرية المعتقد" (تسمى أيضا الحرية الدينية - Liberté religieuse). وتُعتبر الأخيرة جزءاً من الأولى، وهو ما أقرّته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على سبيل المثال.

ترتبط

حرية المعتقد (أو الحرية الدينية) بديانات مُعترَف بها بصفتها تلك وتختصّ بها مجموعات تعتبرها جزءاً من هويتها الجماعية. ولا تنحصر في الديانات السماوية/الإبراهيمية بل تحتضن أيضا ديانات أخرى كالبوذية والهندوسية مثلا.

بينما

حرية الضمير تشمل لا فقط الديانات بل أيضا الأفكار والقناعات التي قد تكون غير عقائدية (Non confessionnelle)، فتكون فلسفية مثلا لها علاقة بمعنى الوجود وبقَدَر الإنسان، مهما كانت الإجابات التي تقدّمها لهذه الأسئلة الوجودية، كأن يكون الفرد مفكّرا

حرّا مثلا (Libre penseur) أو لا أدرياً (Agnostique). وتطرح حرية الضمير إشكالا في حصرها أو إحصائها أو ضبط المعتقدات التي تغطّيها، إذ يصعب تحديد طبيعتها ومضامينها، ومن ثمّة تصبح الضمانات المستحقّة لحامليها هشة.

لاحظ مقرر الأمم المتحدة خلال زيارته كيف أن "المجموعات الدينية 'غير التقليدية' فشلت في الحصول على الاعتراف الرسمي والتسجيل في البلاد"، ضارباً مثال "البهائيين الذين تقدموا بمطلب اعتراف في مناسبتين فرُفض كلاهما".

ورغم أن لا شيء في القانون التونسي يفرض -فعليّا- على المجموعات الدينية التقدم بمطالب تسجيل حتى يتمتع أفرادها بحق التعبّد وفق ما تتطلبه شرائعهم، إلا أنه وبدون "اكتساب الشخصية القانونية، يواجه هؤلاء عدة عراقيل في إظهار دينهم عبر العبادة والممارسة" يواصل التقرير الأممي.

في إجابة على استفسارات إنكفاضة، تؤكد رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري، سلسبيل القليبي : "عموما، لا حاجة لأي مجموعة دينية (تقليدية كانت أو غير تقليدية) للتسجيل بصفتها تلك إذ لا وجود لسجل وطني للديانات والمعتقدات. خاصة وأن حقها كمجموعة دينية مكفول بنص الدستور".

إلا أن مقرر الأمم المتحدة، عندما واجه السلطات بوضعية البهائيين·ـات أجابته بأن "العائق أمام تسجيل الطائفة البهائية يكمن في 'القيود الدستورية' التي تمنع الاعتراف بأي مجموعة تدّعي تمثيل جميع أفراد طائفة دينية أو معتقدية".

ارتأت الحكومة إذن ألا تذكر موقفها من "كفر" الطائفة البهائية لمقرر الأمم المتحدة كسببٍ يمنعها من منحها الشخصية القانونية. لكن بالرجوع إلى وثائق القضية، من المثير للاهتمام أن الحكومة تعلّلت في طور الابتداء بأن "البهائيين لا يمثلون أقلية معترف بها على معنى القانون التونسي باستثناء المسيحيين بموجب الاتفاقية المبرمة بين تونس والفاتيكان في سنة 1964". وهو ما قد يطرح تساؤلات حول ماهية "القيود الدستورية" التي تتعلّل بها الحكومة ومدى تباينها بين مجموعة دينية وأخرى.

تذكّر الأستاذة القليبي في هذا الصدد أن "الطائفة المسيحية في تونس لم تُسجَّل بصفتها طائفة دينية، بل تمّ فقط إبرام اتفاق* مع السلطة التي ترجع إليها بالنظر وهي دولة الفاتيكان. وتبقى هذه الطائفة - كغيرها من الطوائف - خاضعة في ما يخص ممارسة شعائرها للدستور التونسي" .

الفصلان 27 و 28 من دستور 2022

وتحيل الأستاذة القليبي هنا إلى أن نفس الدستور، في فصوله اللاحقة، نصّ على ألّا توضع قيود على الحقوق والحريات (بما فيها حرية الضمير والمعتقد وممارسة الشعائر) "إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي ... وأن تكون مبرّرة بأهدافها متناسبة مع دواعيها". وبالتالي، ترى القليبي أن "هذا الفصل من المفروض أن يضمن التمتّع بها فعليا أي أن يكفل حظوظ ممارستها على أرض الواقع".

جمعية دينية ؟

خلال زيارته، استفسر مقرر الأمم المتحدة لحرية الدين عن وضعية الجمعية البهائية، فكان موقف الحكومة وفق ما ينقله التقرير "يتمثل في كون الإطار القانوني الحالي لا يسمح بتسجيل أي جمعية ذات صبغة دينية".

وبالفعل، لئن حجّر قانون الجمعيات على أي جمعية "الدعوة إلى التمييز على أسس دينيّة"، إلا أن المسافة شاسعة بين الصبغة الدينية والتمييز على أساس الدين. تشرح الأستاذة القليبي أن "لا وجود لأي حضر في المرسوم للجمعيات ذات الطابع الديني الذي نستشفه من تسميتها وموضوع نشاطها، ولا تختص هذه الجمعيات بنظام قانوني خاص بها.*"

أما التمييز على أساس الدين، وفق القليبي، فهو "يتعلّق بما يمكن أن يظهر من خطاب الجمعية أو بياناتها أو نشاطها إن كان فيه حثّ على التمييز أو تمجيد أو تبرير له أو عنف أو تعصّب". وبالتالي فإن كل ما في وسع السلطة القيام به وفق القليبي، هو "بسط رقابة لاحقة على الجمعية، من خلال التثبّت من ألا يخلّ نشاطها بالالتزامات الواردة بالمرسوم وألا ترتكب جرائم".

وقد أثبت الواقع أن عشرات -إن لم تكن مئات- الجمعيات القرآنية والإسلامية التي مارست ولا تزال أنشطةً تعليمية وخيرية هامة بالبلاد من منطلق مبادئها الدينية، هي ذات طابع ديني، ولا يعني ذلك بالضرورة أنها تمارس التمييز على أساس الدين.

"كل الجمعيات يجب أن تعامل من حيث إنشائها على قدم المساواة بناء على الضمان الدستوري لحرية إنشائها" تضيف سلسبيل القليبي.

في تقريره إلى الأمم المتحدة، يكتب أحمد شهيد أن الحكومة التونسية بررت موقفها بأنه "ضروري لحماية النظام العام والوحدة الوطنية ... في سعيها لمنع أي انقسامات طائفية قد تهدد الاستقرار الاجتماعي". وهو رجعُ صدىً يذكّرنا برأي وزير الشؤون الدينية الأسبق الذي تعلّلت به رئاسة الحكومة في ملف القضية حول "درء الفتن التي ستطرأ على مجتمعنا".

من جانبه، يرفض بن موسى هذه الفرضيّة موضّحا: "من مبادئ الدين البهائي الولاء للدولة، ولا نتدخل في لونها لأن لا رغبة سياسية لنا في منصب ولا سلطة. فكل دولة أيا كان لونها نسعى للتواصل معها. وفعليا نبادر ونقدم مطالبنا رغبةً في مقابلة هذا الوزير وذاك. حتى أننا قابلنا الباجي قايد السبسي في عهدته، وقدمنا أنفسنا إلى قيس سعيد عندما كان أستاذا".

ولئن لم تستطع إنكفاضة التثبّت من ذلك بشكل مستقلّ، إلا أن مقرر الأمم المتحدة يتحدث بالفعل عن "الإشارات الإيجابية التي أبلغ عنها عدة أفراد من الطائفة البهائية حول تحسُّن الصلة مع الحكومة خلال السنوات الأخيرة"، قبل أن يستدرك أن ذلك "لم يُترجَم حتى اليوم إلى إجراءات تعالج تظلّماتهم".

تبيّن لمقرر الأمم المتحدة إثر زيارته أن "الحكومة تُظهر إخفاقًا مستمرًا في الوفاء بالتزاماتها الدولية بتمكين أفراد الطائفة البهائية من ممارسة حقهم في حرية الدين، وفقًا للمادتين 18 و27 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس، ورغم النصوص الدستورية التي تكفل هذه الحريات".

الالتزامات الدولية

في تعليل حكمها لصالح البهائيين، اعتمدت المحكمة الإدارية من بين نصوص أخرى، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والفصل 6 من الدستور التونسي (2014) اللّذين يتعلقان بحرية الديانة وممارسة الشعائر. لكن هذين النّصّين ليسا إلا عنصرين من ترسانة قانونية دولية ومحلية ذات صلة صادقت عليها بلادنا.

في الرسم البياني التالي حوصلة لها:

ينتفض بن موسى قائلا: "هناك قلق، بل وحتى انفصام في الشخصية: إذا كان تطلّعك عالمي وتؤمن بحقوق الإنسان، لكنك لا تمارسها ؛ تؤمن بالحقوق الدينية، ولا تمارسها ؛ تصادق على كل المعاهدات، ثم لا تطبقها!"

في اختتام تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان، يشير أحمد شهيد إلى أن الحكومة التونسية يجب عليها "تأمين اكتساب الطائفة البهائية للشخصية القانونية حتى يتمكن أفرادها من ممارسة دينهم".

غير أن الرهان الحقيقي، بحسب الأستاذة القليبي، لا يقف عند تكريس هذه الحرية في الدستور، بل يتعلق بمدى وجود آليات تضمنها بشكل فعال، وتحديدا "القضاء الذي يجب أن يؤدي مسؤوليته في حماية هذه الحرية كغيرها من الحريات من أي انتهاك، وفقا لما جاء به الدستور."

في معركة قضائية متشعّبة وممتدة منذ سنوات، أنصف القضاء الإداري ممثلي·ـات الجمعية البهائية في الطوريْن الابتدائي والاستئنافي، في حين قامت الحكومة بالتعقيب على الأحكام الصادرة. إلا أن ذلك لم يحبط بعدُ عزيمة البهائيين·ـات، إذ يستبعد محمد بن موسى أن يتنازلوا عن حقهم، قائلا: "ما ضاع حق وراءه طالبٌ، هذا مبدأنا وإيماننا".