"تلك الفواجع وإن طغت كانت بعقباها سعيدة

القرية الحمراء أضحت من قرى الخضراء شهيدة

لكنها الساقية الثكلى ببقياها فريدة

كانت فجيعتها لنا بدء انتصارات جديدة"

تظهر هذه القصيدة عند مدخل مدينة ساقية سيدي يوسف، وهي بلدة حدودية تقع في أعالي ولاية الكاف وترجع إليها بالنظر. يحيط بالواجهة التذكارية رسم للعلمين التونسي والجزائري مترابطين. وفي أعلاها نقرأ عبارة "الساقية، أرض الأخوّة".

يبدو صوت عبد العزيز روابح، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما في ذلك الوقت، متحفظاً لا يكاد يُسمع أمام مرأى الشواهد البيضاء في النصب التذكاري المطل على المدينة. هنا في هذه المقبرة الجماعية دُفن شقيقه المقتول يوم 8 فيفري 1958 خلال الهجوم الفرنسي على ساقية سيدي يوسف.

"قاعدة خلفية"

في عام 1958، كانت رحى حرب الاستقلال الجزائرية تدور بالفعل منذ أربع سنوات بين جبهة التحرير الوطني وفرنسا. اندلعت في 1 نوفمبر 1954 تحديدا وانتهت في 5 جويلية 1962 يوم تم الاعتراف باستقلال الجزائر.

لجأ الجيش الفرنسي خلال هذه الحرب إلى أساليب مروّعة شملت التهجير القسري للسكان والإعدام والتعذيب والاغتصاب وما إلى ذلك، وحتى النابالم كان أيضا أحد الأسلحة المستخدمة.

غادرت مئات العائلات الجزائر للاستقرار في مخيمات أُعدّت للاجئين في البلدين الجارين: المغرب وتونس.

وكانت تونس تلعب دور ساقة لوجستية لجبهة التحرير الوطني:

"إن المحاذاة مع الجزائر سمحت لتونس بأن تكون القاعدة الخلفية، بلا منازع، للثورة الجزائرية. قدمت لها الأسلحة ووضعت على ذمتها معسكرات التدريب وقاعدات الانسحاب والدعم اللوجستي للأعمال العسكرية... كما قبلت أن تتخذ الحكومة المنفية للدولة الجزائرية في طور التشكّل مقرا لها في تونس. وزيادة على ذلك كانت تونس الناطق باسم نضال الجزائر في مختلف مسارح الدبلوماسية الدولية وكانت دائما وسيطا محتملا مع فرنسا".

على الرغم من خط الفصل والدفاع الذي رسمته فرنسا بين الجزائر وتونس*، أفلتت المناطق الجبلية الشمالية من السيطرة الكاملة لقوات الاحتلال الفرنسية.

يروي عبد العزيز روابح أصيل الساقية أن "الثوار كانت بحوزتهم كماشات يقطعون بها الأسلاك رغم أنه كان مكهربا".

بدأ السكان الجزائريون يتدفقون إلى هذه البلدة الحدودية ابتداء من 1954 فرارا من الحرب. وكانت البلدة تتألف من عائلات لاجئة استقرت في المخيم الذي كان على مشارف المدينة وعائلات أخرى استقرت وتعمل في المدينة (في التجارة والبناء وما إلى ذلك). كما كانت المنطقة بمثابة قاعدة عسكرية لجبهة التحرير الوطني الجزائرية*.

هذا الوجود الجزائري في ساقية سيدي يوسف التونسية جعلها هدفا لفرنسا وضغوطاتها ومضايقاتها بالرغم من الاستقلال التونسي المكتسب حديثا في 20 مارس 1956. يتذكر عبد العزيز روابح كيف أن "العديد من التونسيين شاركوا في الحرب إلى حين استقلال الجزائر، فنحن كالعائلة الواحدة وقد كنا دائما قريبين وتجمعنا الروابط الأسرية"، لكن الرجل يعتقد بمرارة أن بلدته حُرمت من نسيم الاستقلال الجديد بسبب انخراط تونس في حرب التحرير:

"حلّقت الطائرات حول المدينة كل ليلة. كان الخوف من فرنسا يدفعنا إلى النوم كل ليلة في الريف أو في الكهوف لنعود في صباح اليوم التالي ونفتح المتاجر ونعمل. هكذا عشنا ... حتى أصابتنا الغارة»، يتذكر الموظف الحكومي المتقاعد.

في صبيحة يوم 8 فيفري 1958، عمد الجيش الفرنسي إلى القيام بغارة قاتلة متعلّلا برغبته في مهاجمة معسكر محسوب على جبهة التحرير الوطني. فأقلعت خمس وعشرون طائرة بما في ذلك إحدى عشرة قاذفة قنابل من طراز B26، من قاعدة بون الجوية [عنابة حاليا] في اتجاه ساقية سيدي يوسف.

"أطنان من القنابل"

كان عبد العزيز روابح في ذلك الوقت طالبا زيتونيا قدم ليقضي العطلة الشتوية مع عائلته في ساقية سيدي يوسف. يتذكر الرجل الطائرات التي هاجمت بلدته على الساعة 10 صباحا وسوّتها بالأرض برمّتها. كان يوم السبت هذا يوم سوق أسبوعي، والمدينة نابضة بالحياة أكثر من عادتها نظرا لأن ذلك اليوم كان موعد توزيع المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية على العائلات الجزائرية:

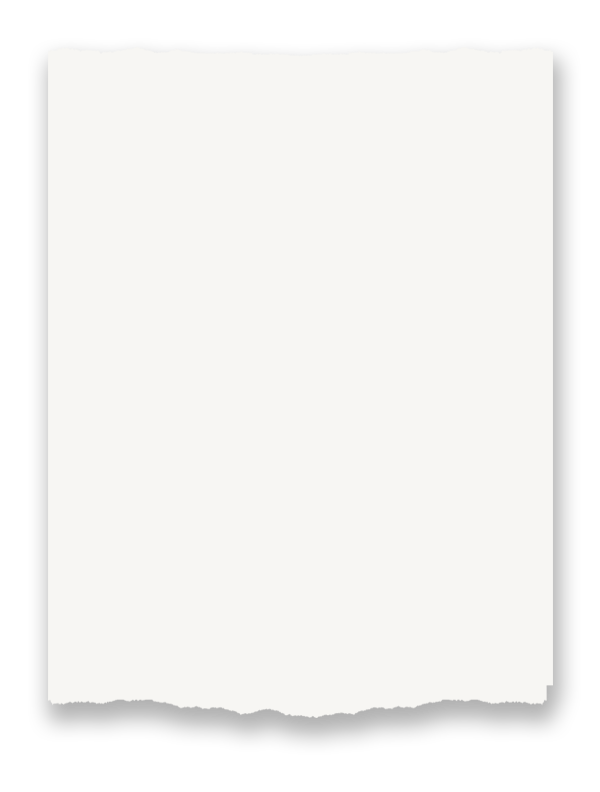

"لحقت الأضرار بشكل مخصوص مبنى الديوانة والحرس الوطني والمعتمدية والمتاجر المصطفة على جانبي الشارع الرئيسي وساحة السوق. يمكننا رؤية شاحنتين متضرّرتين، واحدة تابعة للصليب الأحمر [...] وأخرى للهلال الأحمر، وحولها طرود المعونات الغذائية وحزم ملابس متناثرة". (لو بتي ماتان ، 5 مارس 1958)

ساحة السوق أضحت حطاما "تنتشر فيه أكوام الخضروات وأرغفة الخبز المتناثرة تعرقل الخطوات المحمومة للحشود الهاربة. وفي كل مكان برك من الدم، هنا سقطت امرأة، وهناك، طفل". (L'Humanité، يوم 10 فيفري 1958)

قارنت الصحافة الجزائرية الهجوم بالإبادة الجماعية قائلة أن "كمية الدمار أظهرت بشكل وافٍ مدى السخط الذي ارتُكبت به الإبادة الجماعية. وعلى مدار أكثر من ساعة، أُسقطت أطنان من القنابل من شتى الأحجام على البلدة التي دُمّرت بالكامل تقريبا". (المجاهد، 17 فيفري 1971)

استهدف الهجوم المميت في الأصل معسكر جيش التحرير الوطني الجزائري (ALN)، ولكن تحذيراتٍ وردت في اليوم السابق أفادت باحتمال خطر داهم فاختبأ مئات الثوار الجزائريين المتمركزين في ساقية سيدي يوسف في الغابات القريبة. يقول عبد العزيز روابح أن التنبيه جاء من القايد الجزائري للبلدة المجاورة بعد أن تم إبلاغه بهجوم وشيك. ولدى قدومهم، وجد المفجّرون المخيم الذي كان يقع في منطقة المنجم فارغا، فما كان منهم إلا أن هاجموا مدرسة كانت موجودة هناك.

"طـ.. طا.. طائرة"

قُصفت ساقية سيدي يوسف بالقنابل والرشاشات طوال الساعة الفاصلة بين العاشرة والحادية عشرة صباحا، ومن بين الأماكن التي تعرّضت للهجوم مدرسةٌ تقع على بعد كيلومترين من ساحة السوق، ناحية المنجم*.

.

"في هذه القرية الضئيلة كانت توجد مدرسة بقسم واحد تستقبل 60 تلميذا صغيرا من عائلات فلاحية مجاورة. أحصينا خمس حفر خلّفتها القنابل داخل دائرة شعاعها 30 مترا حول المدرسة. لقد نُسفت نسفاً". (لو بتي ماتان ، 5 مارس 1958)

وفقا لشهادة معلم المدرسة آنذاك، توجهت ست طائرات إلى منطقة المنجم حوالي الساعة 10:50 صباحا:

"أخذت الأطفال للاحتماء في فتحات قنوات المنجم. ولكن لسوء الحظ ركض بعض الأطفال المذعورين في كل الاتجاهات فقُتل 12 منهم إما بشظايا أو بالرصاص لأن الطائرات قفلت عائدةً وفاتحةً عليهم رشاشاتها". (لو بتي ماتان، 5 مارس 1958)

أتاح تحليق القاذفات على علو متوسط رؤية مثالية لها غير أنها استهدفت رغم ذلك أولادا صغارا هاربين ومذعورين. كان تلاميذ تلك المدرسة -وأكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما- يتعلمون كلمة "طائرة" باللغة العربية في ذلك اليوم. وتحت أنقاض المدرسة كان لا يزال بإمكان المرء رؤية سبورة القسم وألواح التلاميذ تحمل الأحرف الأولى من كلمة "طائرة" *.

ط طائرة

عمل فني من إنجاز انتصار بلعيد لهذا المقال.

"رأينا ثلاث نساء ميتات وإلى جانبهن فرس هامدة"

قُتل شقيق عبد العزيز روابح، محمد الناصر في سن 23 عاما يومها بنيران المدافع الرشاشة. كان الشاب يعمل في فرنسا وقد عاد إلى تونس قبل أسبوع من الهجوم ليمضي إجازة بناء على طلب والديه اللذين تملّكهما القلق بشأن الوضع المتوتر في فرنسا. خشيت عليه عائلته من أن تمسّه تداعيات حرب التحرير الجزائرية في فرنسا المتروبولية، فكانت من مفارقات القدر أن أصابه الخطر حيث جاء يبحث عن ملجأ.

في نفس ذلك المساء وُلدت طفلة في ظروف عصيبة. تتذكر والدتها، رقية روابح التي تبلغ من العمر الآن 93 عاما (وابنة عم عبد العزيز روابح)، ذلك السباق المحموم الذي خاضته وهي حامل فرارا من الموت. بحلول الوقت الذي بدأ فيه الهجوم الفرنسي بدأت المرأة تعاني من تقلصات المخاض. لكن حرارة الموقف دفعتها إلى الفرار فتوقفت تقلصاتها إلى حين وجدت ملجأً في أحد أقبية المنجم. هناك أنجبت بمساعدة عمتها التي قطعت الحبل السُّرّي بشظية زجاج مكسور:

قضت الأم وطفلتها ليلتهما في القبو بلا أكل ولا ماء. وبحلول الغد نقلتهما سيارة إسعاف إلى مستشفى الكاف. تستحضر رقية روابح تلك المحنة العويصة بينما كانت الرضيعة التي أنجبتها لتوها مريضة، وكانت هي نفسها تشعر بالضعف ومهمومة كون عائلتها مشتتة وليس لديها خبر عن أي منهم*.

رڨية

عمل فني من إنجاز انتصار بلعيد من أجل هذا المقال

أمضت رقية روابح عشرة أيام في المستشفى قبل أن تعود إلى بيتها الذي وجدته قد دُمّر بالكامل تقريبا. فتركته وانتقلت إلى منزل حماتها التي قُتلت في الغارة:

ذكرى قصف ساقية سيدي يوسف ترتبط في ذهن رقية بصدمات أخرى عاشتها خلال الحرب. وُلدت المرأة في عام 1930 وكانت حياتها سلسلة من المشاق منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية والهجمات التي قام بها الجيش الألماني في تونس. وتَشكّل معيشها حول المصائب التاريخية والعسكرية لكن ذلك لا يمنع المرأة التسعينية من مقاربتها بنحو لا يخلو من السخرية:

ما بعد القصف

تراوح عدد الوفيات في ذلك الوقت ما بين 69 و 76 وفقا للصحف. وذكرت طبعة 5 مارس 1958 من جريدة لو بتي ماتان أن 104 شخصا أُصيب بجروح خطيرة (66 رجلا و 13 امرأة و 14 فتى و 11 فتاة). ومن بين الذين لقوا حتفهم (69 وفقا لنفس الصحيفة) نعدّ 38 رجلا و 11 امرأة و 15 فتى و 5 بنات، بعضهم·ن سقط تحت النيران والقنابل، ولفظ آخرون أنفاسهم في المستشفى. وكانت حصيلة الضحايا معظمها من التونسيين·ـات مع بعض الجزائريين·ـات.

نفت الدولة الفرنسية في ردودها الأولية أن تكون الغارة قد قتلت مدنيين أو هاجمت وكالات إنسانية. وأعادت مرارا وتكرارا أن هدفها كان هدفا عسكريا بحتا، وتذرّعت بـ "الدفاع الشرعي عن النفس" أو "حقها في مطاردة" المقاتلين والمقاتلات الجزائريين خارج الجزائر. اشتكت فرنسا إثر الهجوم لدى الأمم المتحدة و "نددت بالعدوانية والازدواجية التونسية" في ما يتعلق بالصراع الجزائري (لو باريزيان، 15 فيفري 1958). وركزت الدولة الفرنسية على تكتيك دفاعي في عيون الرأي العام الدولي، فضاعفت تصريحاتها التي تدّعي أن الجيش الفرنسي كان يسعى فقط إلى ملاحقة وحدة كوماندو جزائرية.

صُوّر قصف ساقية سيدي يوسف على أنه تتمّة منطقية لهجوم 11 جانفي 1958 لمّا عبرت قوات جيش التحرير الوطني الجزائري الحدود من تونس وهاجمت دورية فرنسية من تسعة عشر نفرا فقتلت منهم 14 وسجنت خمسة.

سعدت بعض الصحف المتروبولية لكون "تفجير المنجم من وجهة نظر تشغيلية بحتة كان عملا جميلا"، دون تحديد أن ذلك العمل الجميل استهدف تلاميذ المنجم (باريس برس، 13 فيفري 1958). فـ"هل علينا أن نسمح لأنفسنا أن نركع أو أن نُذبح دون أن نقاتل؟" تتساءل الصحيفة في عنوانها.

تذكرنا حجة الدفاع الشرعي عن النفس بالذريعة التي استعملها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد 27 عاما من ذلك، عندما قصف حمام الشط في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة. ولا يخفى أن هذين الحدثين متشابهان إلى حدّ غريب، ففي كليهما هاجم جيش الدولة المحتلّة الأراضيَ التونسيةَ التي تستضيف منظمات التحرير الوطني (جبهة التحرير الوطني الجزائرية ومنظمة التحرير الفلسطينية). ووقعت كلتا الغارتين ردّا على ذلك، لكنهما أخطأتا أهدافهما الرئيسية وتسببتا في سقوط غالبية من الضحايا المدنيين. غارة الساقية كانت موجهة إلى معسكر جيش التحرير الوطني لكنه كان خاليا في ذلك اليوم، وكانت غارة حمام الشط موجهة لمقر منظمة التحرير الفلسيطينية الذي يفترض به استضافة اجتماع بحضور ياسر عرفات لكن تم تأجيله. وعلى الرغم من هذه الأخطاء إلا أن الهجومين تسببا في أضرار بشرية ومادية مهولة.

في نفس الموضوع

من جانبها لم تلطّف الدولة التونسية كلماتها، فعندما سُئل الحبيب بورقيبة عن سبب قصف فرنسا لساقية سيدي يوسف أجاب قائلا:

"لأنهم يعلمون الآن أنه لم يعد بإمكانهم كسب حرب الجزائر. إنهم يريدون ضرب الجميع في كل مكان مثلما يفعل وحش جريح مُطارد. بعد إذلالهم وهزمهم في ساحة المعركة [...]، اضطروا أخيرا إلى اللجوء إلى ساقية سيدي يوسف". (مقابلة مع مجلة نيوزويك، 18 فيفري 1958).

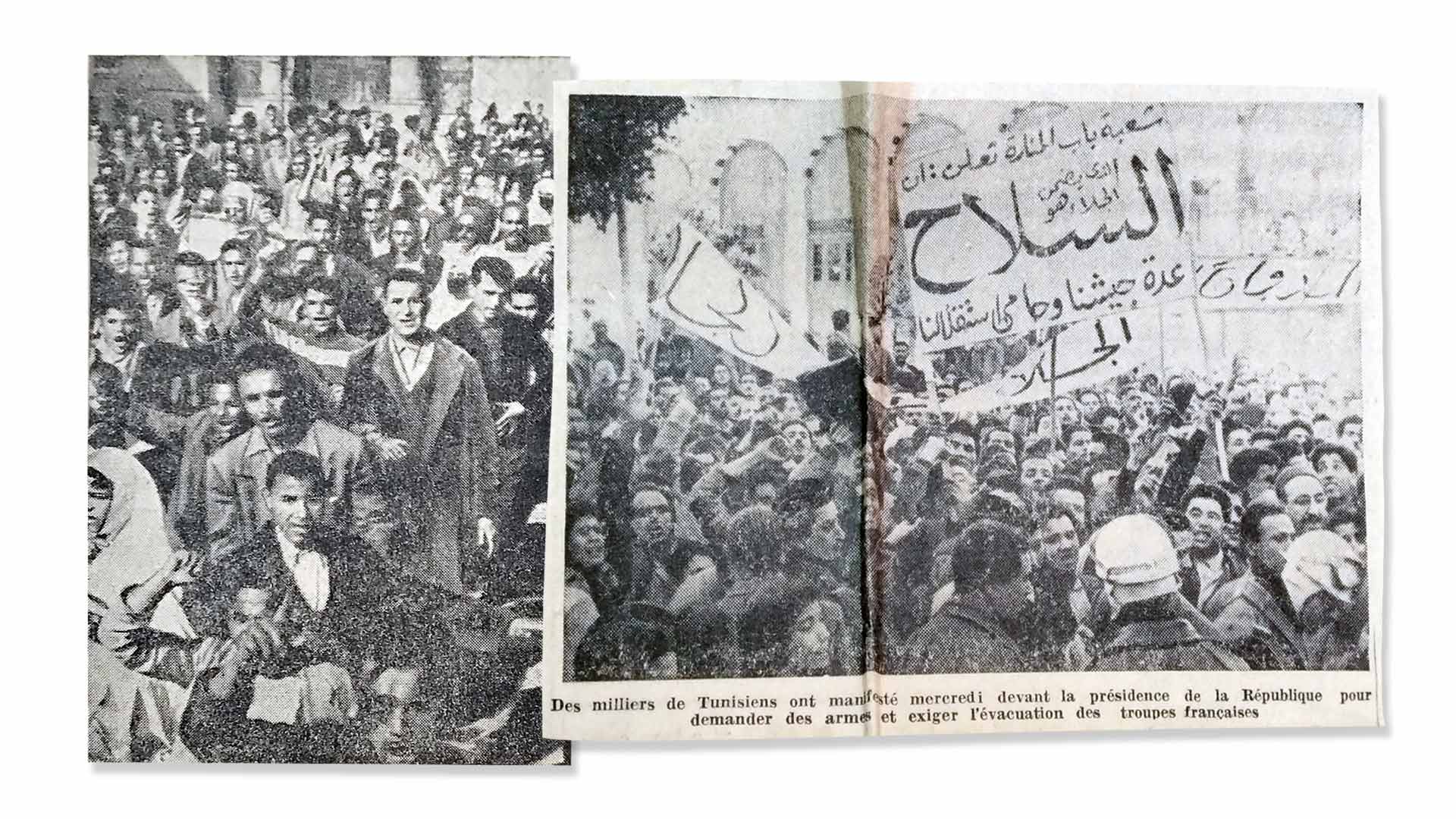

هددت تونس العائلات الفرنسية المقيمة فيها بالطرد وطالبت الحكومة التونسية بإغلاق القنصليات الفرنسية الواقعة نحو الغرب في الكاف وسوق الأربعاء [جندوبة الحالية] وقفصة ومجاز الباب (لومانيتي، بتاريخ 12 فيفري ، 1958). كما دعا الحزب الدستوري الجديد إلى مظاهرات وإضرابات كبيرة في جميع أنحاء البلاد. فانتفضت تونس وبنزرت ورأس الجبل وحمام الأنف وطبرقة وغار الدماء ومدن أخرى تنديدا بالهجوم الفرنسي على الأراضي التونسية المستقلة حديثا. وطالبت الحشود بإجلاء القاعدة العسكرية الفرنسية ببنزرت بما فيها من أسلحة.

في نفس الموضوع

"بالنظر إلى كل هذه التوغلات صار التونسيون أكثر وعيا بالطبيعة الهشة لاستقلالهم. حيث تعود جذور هذه الهشاشة أولا إلى الصراع الفرنسي الجزائري، ثم إلى تركيز قوات عسكرية فرنسية على الأراضي الوطنية [...]. لم نفكّر بما فيه الكفاية في ذلك التلاقي الذي جمع الكلمتين الأكثر شيوعا منذ 8 فيفري: "الجلاء" و "الأسلحة". فالشعب التونسي يدرك أن الفرنسيين ليسوا على وشك مغادرة ثكناتهم "بلطف". ويعلم التونسيون أنه سيكون من الضروري مرة أخرى دفع الجنود الفرنسيين في البحر"، فرانتز فانون، "لن يسيل الدم المغاربي هدرا"، يومية المجاهد، العدد 18، 15 فيفري 1958.

أكّد الباهي الأدغم، وزير الدولة لشؤون الدفاع آنذاك أن "الإجلاء الكامل للقوات الفرنسية صار ضرورة مطلقة" (لوموند، 11 فيفري 1958). ومنذ مساء يوم القصف أقامت الدولة حواجز على الطرق ومنعت وصول الإمدادات إلى القاعدة العسكرية الفرنسية في بنزرت كما مُنعت السفن الفرنسية من دخولها. وبالنسبة لعبد العزيز روابح، فإن تفجير ساقية سيدي يوسف كان السبب في جلاء بنزرت يوم 15 أكتوبر 1963: "بدون الساقية لم يكن ليكون هناك جلاء". وهكذا، فإن الحدود الشمالية الغربية لتونس، والتي كانت في قلب الاحتجاجات الفرنسية عندما احتلّت قواتُها البلاد ذات يوم 12 ماي 1881، كانت أيضا في قلب عملية استكمال تونس لاستقلالها.

في نفس الموضوع

لم تكد تونس تلجأ إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مباشرة إثر الهجوم على ساقية سيدي يوسف حتى اجتذبت تعاطفا دوليا واسعا. عينت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى لجنة للمساعي الحميدة لمراقبة الأزمة التونسية الفرنسية، ووجدت فرنسا المتّهمة نفسها تواجه أزمة سياسية كبيرة نجم عنها سقوط الجمهورية الرابعة.

جدلية إحياء الذكرى

باتت الحياة في ساقية سيدي يوسف تجاهد لتستأنف على الرغم من الصدمة الجماعية والندوب الجسدية التي أضحت جزءا من حياة العديد من سكانها.

"عشنا لمدة أشهر مع الخوف من قصف آخر. انتهت محنتنا باستقلال الجزائر" يروي أحد السكان. "صرنا كل ليلة نتوقع أن يسقط على رؤوسنا سقف المنزل... كنا نعيش في رعب"، يضيف آخر (لاكسيون، 8 فيفري 1983).

لكنها الساقية الثكلى ببقياها فريدة

عمل فني من إنجاز انتصار بلعيد من أجل هذا المقال

تمت إعادة بناء البلدة تدريجيا بفضل العديد من المساعدات الوطنية والدولية، وأضحى يوم 8 فيفري 1958 تاريخا تُحيَى ذكراه حيث يجتمع في كل سنة مسؤولون من الجزائر وتونس في ساقية سيدي يوسف لتكريم ذكرى الضحايا.

ليس لهذه الاحتفالات بالنسبة لبعض السكان أي معنى طالما أن المدينة والمناطق المحيطة بها تعيش في الفقر. وبما أن المصنع الوحيد في المنطقة مغلق منذ عدة سنوات، فإن العديد من السكان معطّلون عن العمل حيث يبلغ معدل الفقر حوالي 40٪*. يأسف طارق وهو شاب ثلاثيني يعمل في متجر في البلدة لحقيقة أن السياسيين لا يتذكرون ساقية سيدي يوسف سوى مرة وحيدة في السنة. ومع اقتراب تاريخ 8 فيفري يعبّر الرجل لنا على خيبة أمله:

على بعد كيلومترين من هناك، في منطقة المنجم القديم حيث سقط تلاميذ المدارس الصغار ضحايا، تنظم الأمهات اعتصاما للتنديد بحادث أصاب تلميذة صغيرة بجروح خطيرة في القرية في صباح نفس اليوم. مرت خمسة وستون عاما على هجوم 8 فيفري إلا أن أطفال ساقية سيدي يوسف لا يزالون معرضين للخطر، بشكل أو بآخر. تحتج الأمهات على الظروف الاجتماعية والاقتصادية العسيرة، وتعريض أطفالهن للخطر الدائم في طريقهم إلى المدرسة بسبب نقص البنية التحتية للطرق في هذه القرية الملاصقة لجرف:

صورة الموت غالبا ما تتكرر في كلام الأهالي الذين التقيناهم. تجادل إحداهن بأن ابنها "كالميّت لا حياة له". بالنسبة لأخرى فإن القرية عبارة عن "مقبرة كبيرة" وسكانها "مردومون تحت الجبل". 8 فيفري 1958 هو تاريخ يولّد فيهم حنقاً فهو لا يكتفي بمطاردة الذاكرة الجماعية لمنطقة بأسرها فحسب، بل ليس له أي فعل حقيقي على حياتهم. تقول إحدى الأمهات أن "الساقية لها قيمة تراثية ويمكن أن تتحول إلى مزار تاريخي غير أنهم لا يتذكروننا إلا وقت إحياء الذكرى".

ولا ريب في أن ملاحظتها هذه تطرح سؤالا أساسيا: ما معنى أن نحيي ذكرى الموتى بينما الأحياء منسيّون؟