استُعبدت خديجة بنت فاطمة منذ نعومة أظافرها. وُلدت في بورنو كانو بشمال شرق نيجيريا الحالية، فُصلت عن أبويها إلى الأبد لما كانت في السابعة من عمرها، وبيعت لرجل وضعها في مسكنه بتونس لتعمل لديه كخادمة منزلية. في شتاء عام 1893، في وقت كان يُفترض بالعبودية أن تكون قد اختفت فيه كلّيا، بيعت خديجة مجددا مع طفلها الصغير مقابل 300 فرنك لرجل من الحاضرة كان على غاية من العنف. ولم يمض عام على ذلك حتى لاذت خديجة بالفرار.

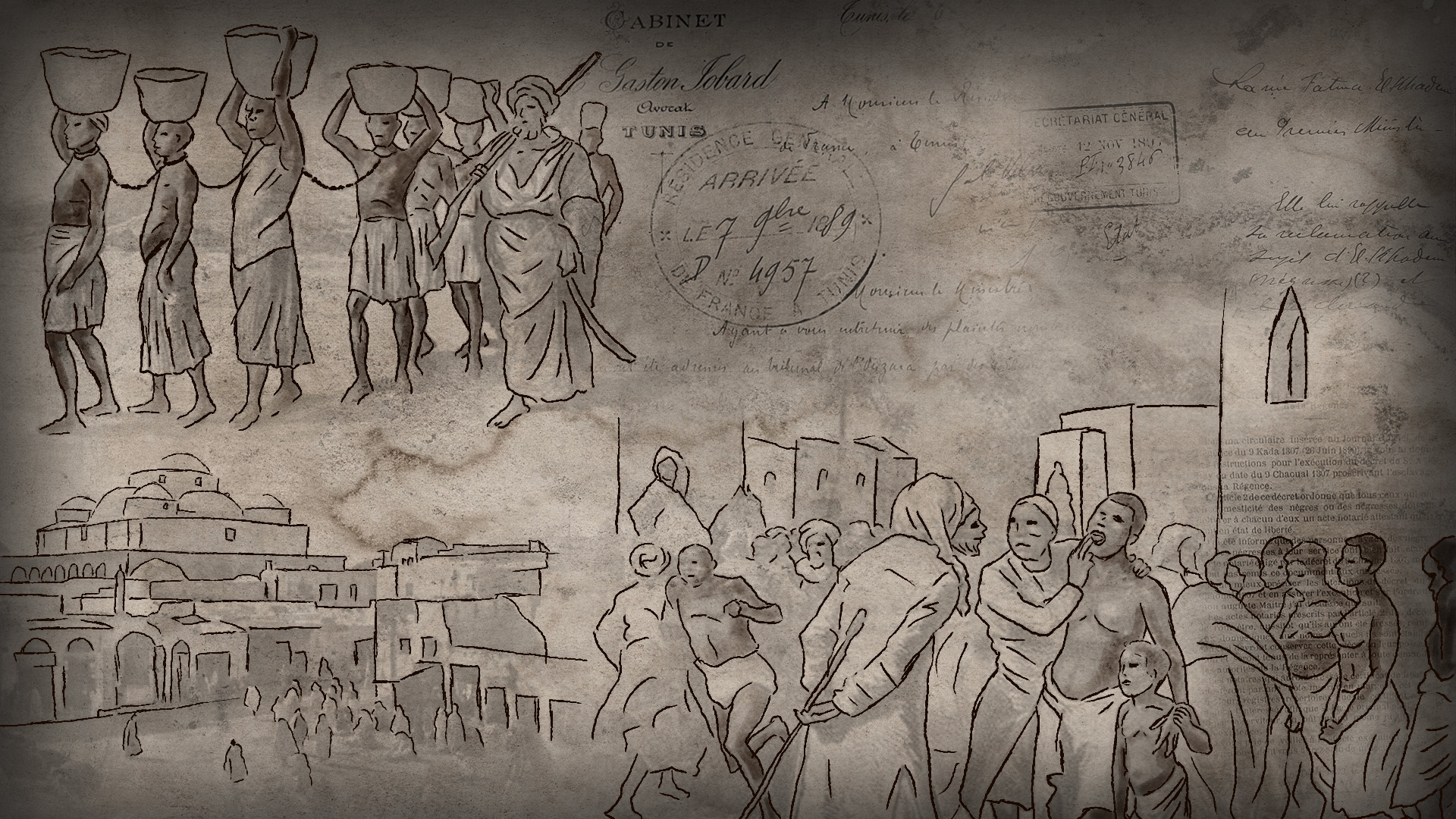

تنضح رفوف الأرشيف الوطني بملفات تروي قصص العبيد الذين حاولوا الهروب من أسيادهم، وروايات الرق السري الذي دام حتى أوائل القرن العشرين بعد فترة طويلة من إلغائه رسميا. وانطلاقا من هذه الوثائق ومن تعليقات المؤرخين والمؤرخات، تتقفّى إنكفاضة الأسباب التي دفعت بأحمد باي إلى إلغاء العبودية سنة 1846 وما انجر عن ذلك من نتائج.

تنبيه: قد تحتوي بعض الوثائق المستمدة من الأرشيف وبعض الاقتباسات المضمنة في هذا المقال على عبارات صادمة.

أشكال العبودية المختلفة

في تونس العاصمة وكبرى المدن الساحلية كان معظم الرقيق -كشأن خديجة- من عمال وعاملات المنازل، وكانت مهامهم الرئيسية تتمثل في إدارة شؤون البيوت أو مساعدة أصحاب المتاجر في أعمالهم اليومية. أما في الواحات بجنوب البلاد فكان العبيد يعملون أكثر في الفلاحة وتُفرض عليهم مهام مجهدة وخطرة، خصوصا منهم من تجلبهم تجارة الرق عبر الصحراء الكبرى فكانوا يعملون في زراعة التمور.

منذ قدوم العثمانيين وعلى مر القرون المتتابعة، كانت القوافل تشق الصحراء بانتظام متجهة إلى تونس ومحمّلة بعشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين يتم بيعهم بعد ذلك في كبرى الأسواق ليلتحق معظمهم بباقي أراضي الإمبراطورية العثمانية.

صورة "لقافلة رقيق"، نقشية مستمدة من كتاب "سبل الصحراء: الطريق إلى داخل الصحراء الكبرى بإفريقيا" لـ م. جيمس ريتشاردسون، 1849.

في أربعينات القرن التاسع عشر، شهدت تجارة الرقيق عبر الصحراء ازدهارا متصاعدا مع انخراط ملحوظ للعديد من القناصل الأوروبيين والمسؤولين من حاشية الباي. وبلغ عدد العبيد المقيمين في تونس آنذاك 200.000 شخص نصفهم من الغرب الإفريقي، وفقا لما وصلنا من تقديرات جيمس ريتشاردسون رئيس الجمعية البريطانية والأجنبية لمكافحة الرق (BFASS) وهي أهم الجمعيات البريطانية المناهضة للعبودية في ذلك الوقت.

وإلى جانب تجارة الرق عبر الصحراء الكبرى، جُلب العبيد إلى تونس كذلك من دول أوروبا الشرقية كالقوقاز وجورجيا واليونان وغيرها. وكان هؤلاء المماليك والجواري يُختطفون ويُستعبدون وهم أطفال، ويشغلون مناصب عليا في الدولة أو يُزوّجون لكبار موظفيها. ولعل أشهرهم خير الدين باشا التونسي، الذي شغل خطة الوزير الأكبر من 1873 إلى 1877 وهو ذاته من مواليد شمالي غرب القوقاز.

بعض العبيد من أصيلي أوروبا الغربية كانوا يقعون في قبضة القراصنة خلال المعارك البحرية، إذ كانت عمليات الخطف هذه والغنائم والفديات أساليب الدولة لملء نصيب هام من خزائنها. فأمّ أحمد باي -وهي أصيلة سردينيا- كانت هي أيضا ضحية غارة. غير أن ذلك الوضع لم يلبث أن أثار غضب القوى الأوروبية، وفي سنة 1816 هددت بعثة بحرية أوروبية بقصف المدن الرئيسية في شمال إفريقيا إذا لم يتم تحرير أولئك العبيد، فاُطلق سراحهم وكان ذلك قبل عقود من صدور مرسوم أحمد باي.

أولى الخطوات نحو إلغاء العبودية

انطلق أحمد باي في سنة 1841 ومعه القنصل الإنقليزي في تونس رحلتهما نحو إلغاء العبودية في البلاد. والتقى الرجلان لأول مرة في قصر باردو في شهر أفريل من نفس السنة،

فقطع الباي على ضيفه وعدا بأن "يبذل ما في وسعه لوضع حد [ليس فقط] لتصدير الرقيق وإنما للعبودية عامة".

ولم تمض سويعات على ذلك اللقاء، قبل حتى مغادرة القنصل القصر، حتى أعتق أحمد باي ما يملكه من رقيق وأصدر أوامر بتقييد تصديرهم كدليل على جدّيته. ولكن قرارات الباي هذه، وإن كان لا يخفى جانبها الإنساني، كانت تهدف بشكل رئيسي إلى استجداء رضا حليفته إنقلترا.

أمِل الباي في التقرب من القوة البريطانية بسبب الضغوط التي كانت تمارسها دول الجوار. فمنذ استعمرت فرنسا الجزائر في سنة 1830، بادر الباب العالي إلى تثبيت هيمنته على إيالاته في شمال إفريقيا وخاصة ليبيا وتونس وأُنزل أحمد باي في منزلة الحاكم البسيط. وجد الأخير نفسه يرزح تحت ضغوط عثمانية من جهة وفرنسية من الجهة الأخرى، فتوجه نحو إنقلترا التي كانت تسعى آنذاك إلى إبقاء الوضع الراهن في تونس على حاله.

وفقا لبعض المؤرخين والمؤرخات، كان لإنقلترا مصلحة اقتصادية وسياسية في الدفع نحو إبطال العبودية، فمن ناحية، كانت هذه الاستراتيجية تنزّلها في منزلة التفوق الأخلاقي المفيد دوليا ولدى الرأي العام، ومن ناحية أخرى من شأن الإلغاء أن يزعزع كيان البنية الاجتماعية للدولة العثمانية. كما أن استبدال العبودية بالتجارة العادية سيؤدي لا محالة إلى تدعيم الاقتصاد الإنقليزي على حساب العثمانيين. يفسر محمد والدي المؤرخ المختص في العبودية في شمال إفريقيا أنه "إلى جانب هذه السياسة [الإلغائية] التي من الممكن أن تكون سياسة صادقة، كانت هناك أيضا سياسة ترنو إلى فتح الأسواق ولَبْرَلَتها".

شجعت إنقلترا تونس إذاًً لتنخرط هي الأخرى في هذا المد العتقي. ففي صائفة 1841 استقبل القنصل البريطاني ريد لديه عبدة هاربة من عنف سيدها، وألهمه ذلك حسبما ورد بأن يطرح على مسامع الباي إمكانية إلغاء العبودية كليةً. وكان العبيد في ذلك الوقت يلجأون إلى القنصليات الأجنبية بشكل متزايد بالرغم من وجود مؤسسات محلية كان يفترض بها توفير الحماية لهم لا سيما في حالات سوء المعاملة.

وهكذا أراد أحمد باي أيضا من خلال هذا الإجراء "تفادي أن يلجأ العبيد إلى القنصليات الأوروبية لأن ذلك سيشكل ضربا من ضروب التدخل ومساً بالسيادة التونسية"،على حد تعبير محمد والدي.

سوق البركة، سوق الرقيق القديم بتونس، بطاقة بريدية، سلسلة 97، نشرتها الشركة الآلزاسية للفنون الفوطوميكانيكية، سترازبورغ، فرنسا.

جاء قرار الباي في هذا السياق بإغلاق سوق الرقيق بتونس العاصمة في سبتمبر 1841، وكان "يوما تاريخيا" على حد وصف الحركات البريطانية المناهضة للعبودية. كما زخرت السنوات السابقة لأمر 1846 بالنصوص والمراسيم والأوامر الرامية إلى إبادة الرق والمُرسلة إلى الزعماء المحليين، غير أن واقع الحال كان مغايرا، حيث لم يكن لكل تلك التدابير تأثير يذكر على معيش العبيد.

"كانت هناك عدة لحظات منع، غير أن النصف الثاني للقرن التاسع عشر شهد إحياءً لتجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى، وهذا خير دليل على أن النصوص لم يكن لها تأثير جوهري على إلغاء الرق" يواصل المؤرخ والدي.

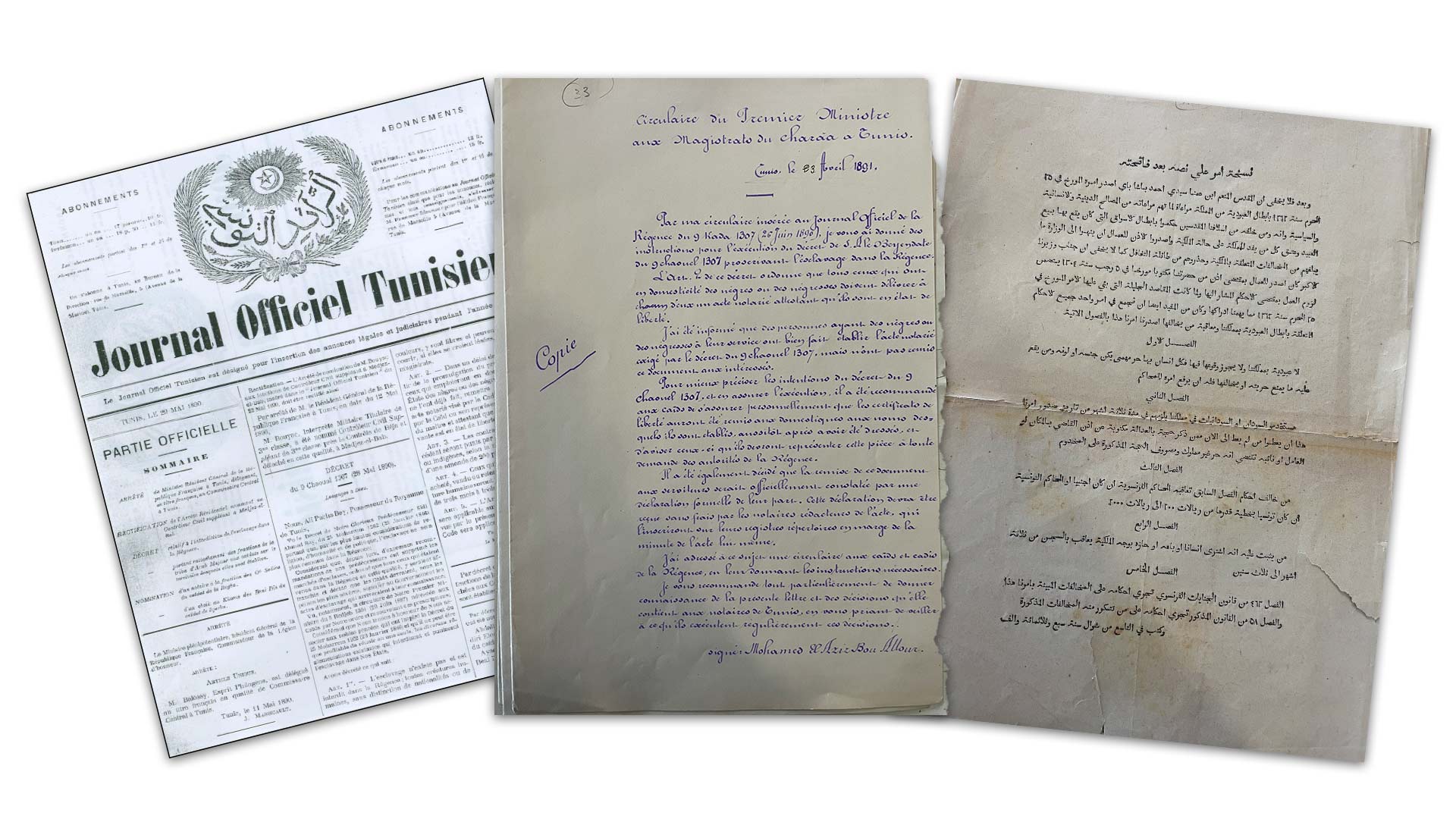

دعا مرسوم 1846 إلى عتق كل العبيد في تراب المملكة وإلى منحهم حجة تنص على أنهم أحرار غير مملوكين، فاحتفت به الصحافة الأوروبية آنذاك أيما احتفاء. يفسر محمد والدي أن "المنطق في ذلك الوقت تمثل في وضع حد للعبودية من خلال عتق العبيد"، فتوجّب على الزوايا التي مثلت في السابق ملجأ للعبيد الفارين، أن توفر هذه الحجج حتى يختمها عدل ومن ثم تُرسل إلى قاضٍ وبذلك تكون ضمانا للعتق وحرية الشخص الذي تحمل اسمه.

زاوية سيدي محرز بباب سويقة، تونس، 1899. عدسة: برتراند بوريه، من المجموعة الخاصة لإسماعيل مونتانا.

إلغاء لا يحظى بالامتثال

فرض الأمر العلي لـ 23 جانفي 1846 على جميع الأسياد عتق عبيدهم، لكن هذا النص لم يتعد في الحقيقة كونه مجرد إعلان، فلم يمتثل له كثيرون مثلما يتجلى لنا من قصة مبروكة.

استُرقّت مبروكة في سن مبكرة جدا ووصلت إلى منزل عبد الله المرياني وهي طفلة من أجل القيام على "احتياجات والدته الخاصة" وفقا لشهادة سيدها. انقضت ثلاثون عاما على ذلك الحال، إلى أن اتخذت في فيفري 1893 قرار الفرار مع أطفالها الثلاثة، فاطمة وسعيد ومسعود، لتنضم لابنها في جرجيس. وقعت عليها السلطات أثناء هروبها وأدركت أنها عبدة لم تُمنح حريتها بعدُ في حين أن المرسوم كان قد صدر منذ زهاء النصف قرن.

ردا على سؤال طرحه عليه ضابط فرنسي حول حيازته غير القانونية للعبيد، قال سيدها عبد الله إنه "أهمل" تحريرها كونه اعتبر الإلغاء مجرد إجراء شكلي.

"عندما ظهر أمر الباي جمعت عبيدي وقلت لهم: من أراد منكم المغادرة فليغادر. لكن بعضهم بقي لأنهم ألِفوني وأسرتي [..] ولا يزال بحوزتي بضع زنوج، ولكن بما أنكم مصرّون، سوف أكتب لهم حجج الإعتاق".

بحسب محمد والدي، تؤكد شهادة عبد الله المرياني "أن شريحة من السكان لم يفهموا هذه الإجراءات واعتبروها مخالفة لما نص عليه الإسلام"، فحتى أفراد عائلة الباي لم ينصاعوا لهذا القرار ومثال على ذلك أن عبدةً كانت مملوكة لولي العهد، محمّد باي، هربت في اليوم التالي لإعلان الإلغاء وقصدت زاوية سيدي محرز طالبة إعتاقها، فقُوبلت بالاعتداء عليها وأُعيدت قسرا إلى الحريم الذي جاءت منه.

وهكذا وفقا للمؤرخين·ـات الذين تم محاورتهم، فُرض إلغاء العبودية عام 1846 بإرادة عليا من أحمد باي دون أن ينساق ذلك الأمر في حركية اجتماعية تدين العبودية ودون أن يرافقه وعي عام بضرورة إبطالها. يقول المؤرخ إسماعيل مونتانا الذي ألف كتابا عن إلغاء الرق في تونس أن "القطاع الاقتصادي في جنوب البلاد ودواخلها كان قائما على العبيد، فتجاهل المُلّاك هذا الأمر وواصلوا شؤونهم وكأن شيئا لم يكن"، حيث لم تتم مساءلةُ شرعيةِ هذه الممارسة بشكل عميق وجوهري.

لم يتم تحرير سوى أقل من ربع الـ200.000 عبد·ة الموجودين في تونس آنذاك بعد أيام قليلة من صدور الأمر، وفقا لريد.

إلغاءٌ ثانٍ

وافت المنية أحمد باي في سنة 1855 فتولى ابن عمه محمد الذي وُصف بأنه تقليدي زمام الحكم في البلاد، في وقت كانت فيه تونس ترزح بشدة تحت طائلة الديون الأوروبية. فما كان من محمد باي آنذاك سوى رفض الإلغاء، لغرض وحيد هو صدّ الإمبريالية الأوروبية. يشرح إسماعيل مونتانا كيف "كانت العبودية في واحات الجنوب مسألة استرزاق للمجموعات القبلية، أما بالنسبة للبايات فقد كانت رسالة ذات مضمون سياسي مفادها تحدي الدائنين وتدخلهم في شؤون الدولة".

يروي أحد المؤرخين أن محمد باي كان يعمد إلى تمزيق حجج إعتاق العبيد الذين جاءوه يشتكون لديه.

استمر الاتجار بالرقيق إذاً في جو من الإفلات التام من العقاب. وتواصل جلب عشرات الرجال والنساء في ثمانينات القرن التاسع عشر من السودان وغرب أفريقيا إلى تونس حيث يُباعون ويُشترون إلى جانب آخرين يتم تهريبهم من المغرب على ظهور الجمال أو في القوافل، وقد تتم تغطية هؤلاء بالبطانيات أو إلباسهم ملابس مزخرفة لتمريرهم على أنهم تونسيون وتونسيات من أصحاب الجاه قدموا من مكان إقامتهم الثانوي.

في نفس الموضوع

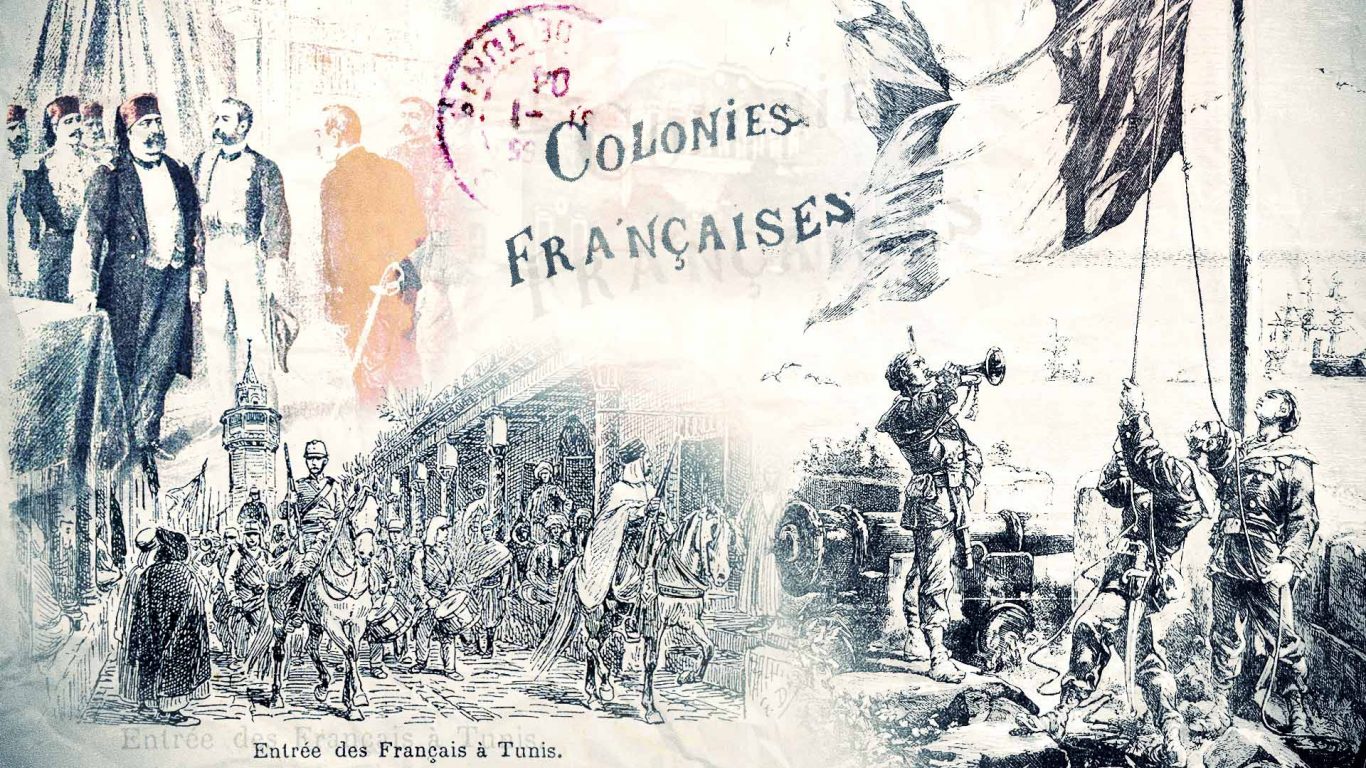

مع بدء الاستعمار الفرنسي بتونس سنة 1881، زاد نشاط المنظمات الفرنسية المناهضة للعبودية وزادت ضغوطها على الدولة. يفسر مونتانا أن "الإلغاء الثاني حدث في سياق مهمة حضارية وقد تم دفعه بشكل خاص من قبل المبشرين الفرنسيين. ولهذا السبب جاءت عديد ردود الفعل الرجعية ضده من طرف الفقهاء المسلمين"، ذلك أن توظيف إلغاء العبودية لتبرير الإمبريالية كان أداة شائعة في ذلك الوقت وفق المؤرخ.

وعموما طوال القرن التاسع عشر، استُخدم الإلغاء كذريعة للمد الإمبريالي الأوروبي، أولا من قبل البريطانيين وهم أول من ألغاها في عام 1833، ثم من قبل بقية الدول الأوروبية عندما تقاسموا القارة الإفريقية فيما بينهم خلال مؤتمر برلين (1885).

في 29 ماي من سنة 1890 نشر الرائد الرسمي التونسي مرسوما يجمع النصوص المتعلقة بالعبودية ويؤكد أن "لا عبودية بعد الآن في الإيالة". وصار لدى مالكي العبيد أجل ثلاثة أشهر لتحرير حجة الإعتاق وإعطاء نسخة منها للعبد المحرّر، تحت طائلة غرامة تتراوح بين 200 و 2000 ريال أو ما يعادل 120 إلى 1200 فرنك. كما يُعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من اشترى أو باع أو احتجز لديه عبدا أو عبدة.

نهاية العبودية ؟

حتى بعد الإلغاء الثاني لم يتم تحرير كل من وقع تحت طائلة العبودية في تونس. ومثلما كان الحال في عام 1846 رفض بعض المُلّاك تسليم رقيقهم حجج الإعتاق. فُتح سنة 1890 تحقيق ضد عرش بالقرب من قفصة اشتُبه في تهرّبهم من أمر الإلغاء عبر الزواج من عبيدهم وتوظيفهم. حيث ذكر مسؤول تونسي في رسالة صاغها بشأن القضية في نفس السنة أن "أولاد سيدي عبد الحمادي كانوا يملكون حوالي 21 عبدا أسود من كلا الجنسين [...] ولقد سعوا إلى تجنب الإجراء الحكومي بدهاءٍ بتعلّة الزواج". تواصل الرسالة القول بأن بكر بن مبارك، زعيم القبيلة، قرر عدم الانصياع للأمر الحكومي وشجع مالكي العبيد من بني قبيلته على التغاضي عن تطبيق القانون. فأُدين وحُكم عليه وحده من دون أفراد العرش الآخرين بغرامة قدرها 500 من الفرنكات كونه كان يملك عبدا شابا.

في نفس الموضوع

ولكن مع استثناءات قليلة، كان من النادر أن تتدخل السلطات بالنيابة عن العبيد في حالات تعرضوا فيها لسوء المعاملة، على الرغم من وجود تدابير حماية نص عليها القانون. إذ كان بإمكان العبيد المعتقين أو المملوكين رفع شكوى ضد أسيادهم مباشرة لدى المحاكم أو التوجه إلى القنصليات الأجنبية، وخصوصا منها الأوروبية التي عُرف عنها التعامل مع قضايا العتق. وحتى في الحالات التي أُثبتت فيها إدانة المالك غالبا ما تكون العقوبات منخفضة وتندر حالات السجن.

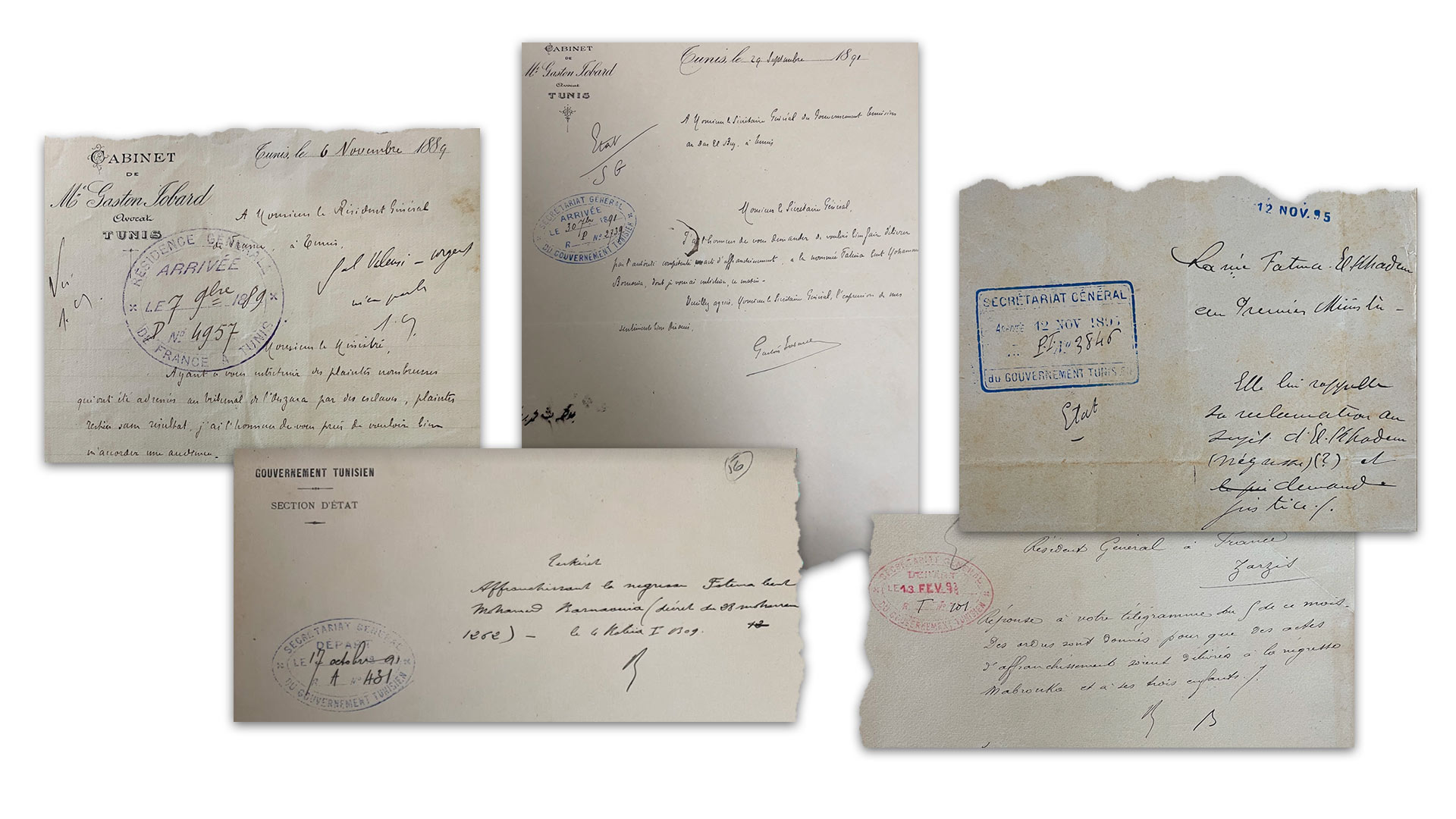

المصدر: الأرشيف الوطني التونسي

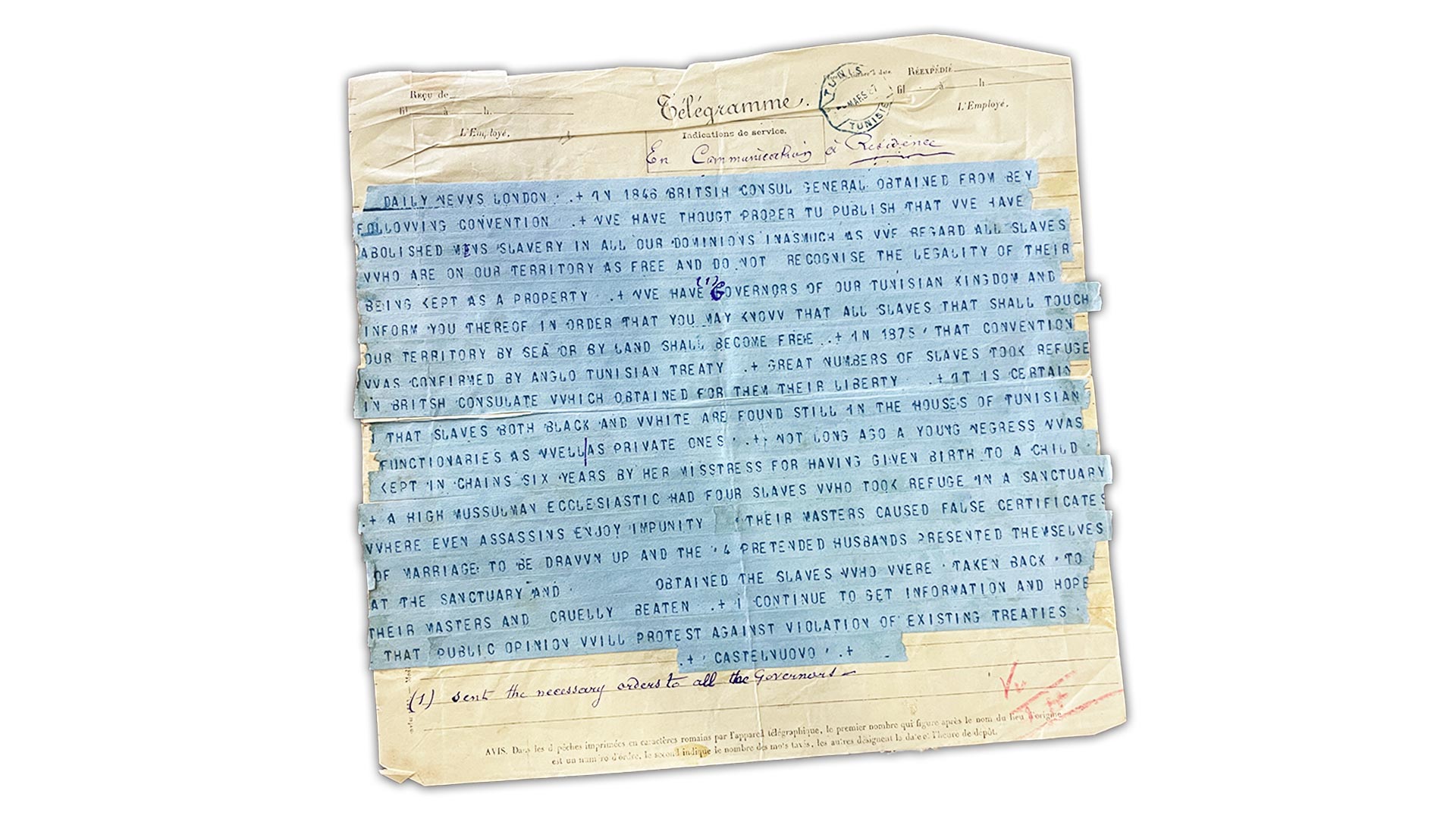

حينما التجأت خديجة بنت فاطمة لدى القنصلية البريطانية في عام 1895 كان أملها أن تنال حريتها وتفلت من براثن سيدها محمد رضوان. ففُتح تحقيق لمحاولة تقصّي رحلتها واقتفاء آثار أسيادها السابقين. وكما هو الحال في العديد من القضايا التي تعارض الرقيق بمالكيهم، عاكست إفادات محمد رضوان أقوال خديجة وقدمها على أنها زوجته بل وأصدر حجة قران قبلتها القنصلية. فرفضت خديجة وكذّبت قوله، إلا أن القنصلية لم تسع لاستكشاف ظروف المرأة وابنها في بيت رضوان أو ما إذا كانت لا تزال مستعبدة.

أُمرت خديجة "بالعودة إلى بيت الزوجية" في رسالة من القنصلية الإنقليزية بتاريخ جويلية من سنة 1895.

توجّب على محمد دفع تكاليف إقامة خديجة بالقنصلية، وتظهر عديد المراسلات كيف حاولت السلطات المحلية العثور عليه وجلبه إلى تونس لاسترجاع خديجة ولكن دون جدوى. وإلى حدود نوفمبر 1895 تاريخ آخر مراسلة بشأن هذه القضية، أي بعد ثمانية أشهر من فرارها، كانت خديجة لا تزال تكافح من أجل نيل حقها في الحرية.

Source : Les Archives Nationales de Tunisie

رِقّ بأشكال جديدة

لم يكن إلغاء العبودية بالنسبة للعبيد المُحررين حديثاً مرادفاً للحرية دوماً، حيث ظلوا في غالب الأحيان على هامش المجتمع. ولئن صاروا يتمتعون بمزيد من الحقوق في أعمالهم ومواريثهم فإن مصادر دخلهم بقيت محدودة لأن الانعتاق ليس ضمانا للعمل المستقر.

ظل المُعتَقون في الأغلب في بيوت أسيادهم السابقين. وفي ظل غياب بديل آخر تحولت بعض العبدات المعتوقات إلى مومسات. يوضح المؤرخ مونتانا أن "لدينا أدلة على وجود نوع من الدعم المجتمعي للمُعتقين، لكننا في معظم الحالات لا ندري كيف كان شكل هذا الدعم المتاح لهم بخلاف بعض الأمثلة القليلة على إحسان المُلّاك السابقين".

يعزو المؤرخون الذين تحاورنا معهم التغيير الذي طرأ على ممارسة العبودية في تونس إلى التغييرات في العمل وبالخصوص في مجال الفلاحة أكثر منه إلى النصوص والمراسيم. وبذلك لم تختف العبودية تماما، مثلما ترى المؤرخة إيناس دالي، بل تحولت إلى أشكال أخرى من الخضوع والإذعان، فاستُبدلت الخادمات المنزليات بفتيات صغيرات يُعهد بهن إلى العائلات الثرية مقابل مبلغ من المال يرسل إلى أسرهنّ. أما في مجال الفلاحة فصارت مجموعات من العبيد المحررين تعمل في المزارع مقابل خمس الحصاد.

في نفس الموضوع

أما العبودية فلم تنته بنفس الطريقة لكافة الرقيق، فنحو نهايات القرن التاسع عشر، اختفت حالات المماليك والجواري الذين جُلبوا أطفالاً من بلاد القوقاز واستُعبدوا. ويقول المؤرخ والدي إن هذه الفئة "قد امتزجت -في سياق الهيمنة الفرنسية- بأغلبيةٍ عرّفتها موجة القومية العربية المناهضة للاستعمار، والتي ظهرت في عشرينات القرن الماضي، على أنها أغلبية عربية مسلمة". أما بالنسبة لاستعباد الأفارقة من غرب القارة السمراء فقد بدأ يضمحل بعد ذلك بكثير، خلال عشرينات القرن العشرين أو حتى إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وفقا للمؤرخ لم تندمج هاتان المجموعتان بنفس الشاكلة في المجتمع التونسي، وهو ما "يؤكد على مدى ما يقرب من ثلاثة قرون ما نخلص إليه اليوم من معاملة متباينة للتونسيين على أساس لون بشرتهم".

ماضٍ مغيّب

في 2019 أي بعد مضي 126 عاما من صدور الأمر العلي القاضي بإلغاء العبودية، أعلن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي يوم 23 جانفي يوما وطنيا لإلغاء العبودية والرق في تونس. يومٌ خُصص جزئيا لتقديم تونس كأول دولة عربية وإسلامية ألغت الاتجار بالرقيق، سابقةً في ذلك فرنسا بعامين.

يكتب محمد والدي أن "أحد الأهداف الرئيسية لسياسة إحياء الذكرى هذه هو تقديم تونس بلا هوادة كمنارة للحداثة والاصرار على ما يسمى بـ "الاستثناء" التونسي في العالم العربي الإسلامي".

وفي المقابل ترى سعدية مصباح إحدى مؤسسات ومؤسسي جمعية منامتي لمناهضة العنصرية أن تاريخ هذا اليوم غير موجود فعليا في الذاكرة الجماعية الوطنية، وتاريخ العبودية والعنصرية في تونس لا يزال مغيّبا. "إنه تاريخ محفور فقط في ذاكرة من عاشوه وإن لم يعودوا موجودين اليوم، وفي أذهان أحفادهم من بعدهم. ولئن وجب علينا الخوض فيه إلا أنه لم يُطرح أبدا على طاولة الحوار كموضوع جاد أو كمشروع للعيش المشترك. إنه تاريخ لا يزال ثانويا إلى يوم الناس هذا".