هذه الصورة “المشوّشة” عن التعذيب -التي راكمها الرأي العام تحت تأثير التعتيم والدعاية الرسمية المضادة لا يمكن لها أن تصمد كثيرا أمام الملفات والشكاوي التي تتلقاها بعض المنظّمات المحلية والدولية غير الحكومية، وفي مقدّمتها، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، التي أصبحت تتلقّى الشكاوى بنسق شبه يومي منذ أن سُمِح لها بالنشاط القانوني في النصف الثاني من شهر جانفي سنة 2011.

مئات الملفات والشهادات والتقارير الطبّية المُودعة في مكتب المنظمة بشارع الحرية بالعاصمة باتت تطرح الكثير من الأسئلة حول هذه الممارسة المركبة، والمحاطة بالكثير من الأسرار بخصوص: حيثياتها، أسماء المتورطين فيها، وحقيقة الجهات التي توفر لهم الحماية. وتزداد الأمور تعقيدا عندما نجري مقارنة بسيطة بين عدد الضحايا الذين يقدّرون بالمئات ونسبة الإدانة التي تكاد تكون معدومة.

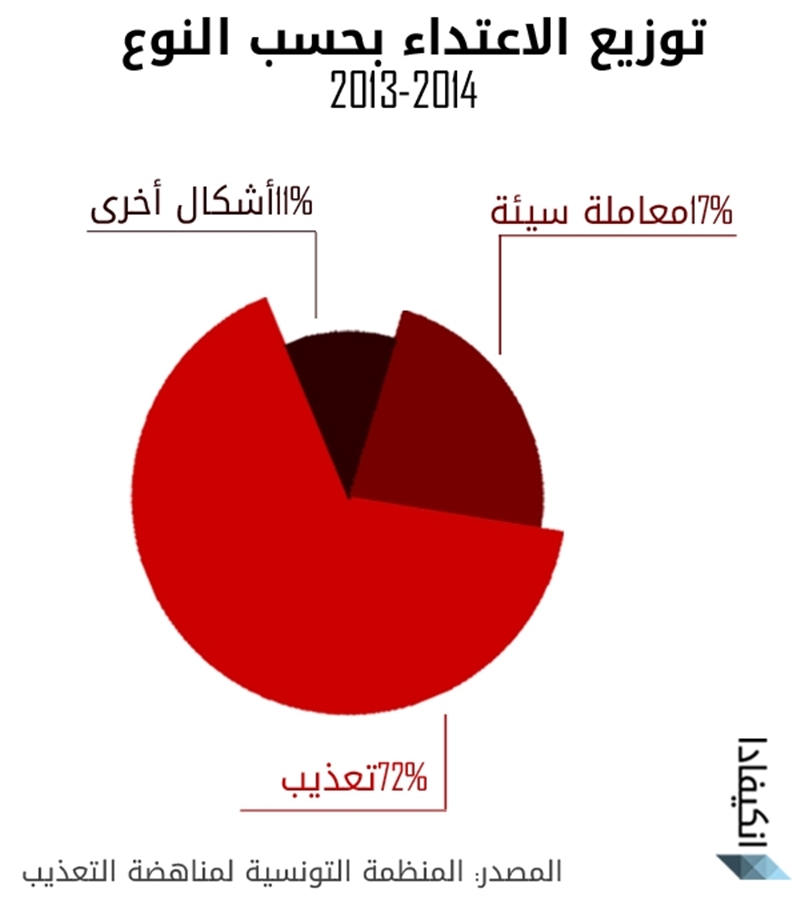

ومهما يكن من أمر فإننا بصدد مواجهة جملة من الأرقام التي تعكس بأكثر واقعية ظاهرة التعذيب في تونس، وفي نفس الوقت لا يمكن اعتبارها نهائية أو شاملة لأنها تجسد الفترة الزمنية الممتدة بين سنة 2013 وسنة 2014، علاوة على أن القائمين على المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب يؤكّدون طابعها “النسبي” مقارنة بحقيقة ما يجري في الواقع.

هذه الأرقام ستكون موضوعا للمساءلة الأمنية والقانونية والاجتماعية والنفسية، لأنها تمثل في نهاية المطاف معاناة مئات منالمواطنين التونسيين، تعرضوا إلى الضرب بالهراوات وبالقضبان الحديدية والركل بالأحذية العسكرية والصّعق الكهربائي والحرمان من الأكل والشرب والعزل والسجن الانفرادي…وغيرها من الأشكال، ما تسبّب لهم في مضاعفات نفسية واجتماعية تكاد تكون في بعض الأحيان أعنف من التعذيب المادي في حد ذاته.

التعذيب “المُمَؤسس”

يظهر من خلال الخارطة الجغرافية أن التعذيب ممارسة منتشرة في كل الولايات تقريبا. وتتفاوت نسب ممارسة التعذيب من مكان إلى آخر، فإقليم تونس الكبرى يسجل 142 حالة تعذيب من جملة 228 حالة موزعة على كامل ولايات الجمهورية تمّ تسجيلها خلال الفترة الممتدّة بين

2°13 و 2014. ويمكن إرجاع هذا الأمر إلى تفاوت الكثافة السكانية بين الولايات.

وتشير شهادات الضحايا وشكاوى عائلاتهم إلى أن التعذيب “ظاهرة متغلغلة” داخل الأجهزة الأمنية للدولة وخصوصا جهازيْ الشرطة والمؤسسة السجنية. و جهاز الشرطة يُعدَ الأكثر ضلوعا في هذه الممارسة نظرا لاتساع مناطق تدخله الترابي مقارنة بجهاز الحرس الوطني، بالإضافة

إلى أنه يمارس صلاحية الاحتفاظ التي تصل مدتها إلى 6 أيام في بعض الأحيان.

التوزّع الجغرافي لحالات التعذيب وسوء المعاملة (2013-2014)

وفي هذا السياق يقول إبراهيم بن طالب، المسؤول عن المشاريع والتظاهرات بالمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب:

“إن أغلب الشكاوى التي تلقتها المنظمة تتعلق بحالات تعرضت إلى التعذيب أو سوء المعاملة في مراكز الاحتفاظ، وتعد الساعات الأولى للاحتفاظ الأشد خطورة على الموقوفين حيث يجري فيها التعذيب في ظل العديد من الخروقات القانونية والإنسانية، من أهمها عدم تمكين الضحية من محام ومن العرض على الفحص الطبي، وتتجاوز مدة الاحتفاظ 3 أيام وهو ما يوفر أرضية خصبة للانتهاكات، وفي معظم الأحيان لا يتم إعلام العائلات بقرار الاحتفاظ أو بمكانه رغم طول المدة”.

وتشهد المؤسسة السجنية، هي الأخرى، حالات تعذيب وسوء معاملة تصل إلى المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب عن طريق الشكاوى التي ترفعها إليها عائلات المساجين. ولا تعكس هذه الشكاوى في نظر إبراهيم بن طالب حقيقة تغلغل ممارسة التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون نظرا لعدم توفر المعطيات الكافية عن حقيقة ما يجري داخل أسوار السجن باعتبار أنه لا يُسمح للمنظمات الحقوقية بزيارة السجون بصفة فجئية. وعادة ما تكون الزيارات، على قلّتها، مُرتّبة مسبقا، علاوة على أن المساجين يتجنبون، في أغلب الأحيان، الإعلام عن تعرضهم للتعذيب خوفا من ردة فعل إدارة السجن.

تغلغل ممارسة التعذيب داخل الأجهزة الرسمية يَشي بالانقلاب الجذري لأدوار الدولة، حيث تحوّلت هذه الأخيرة من ضامنة للحرمات الجسدية إلى منتهكة لها. عبد الستار السحباني، أستاذ علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس، يفسّر هذا التحول في دور الدولة قائلا انّ:

“ممارسة التعذيب أسلوب ترسّخ في سلوك الدولة التونسية منذ الاستقلال وقد أفرزه في أول الأمر الصراع المحموم على السلطة، حيث تمت إدارة كل الخلافات السياسية باللجوء إلى العنف الدموي، ثم تحول هذا العنف إلى آلية للسيطرة على المجتمع وعادة ما يتم اللجوء إلى تبريره تحت طائلة فك ملابسات الجريمة”.

تنوعت الأشكال وتعددت الأسباب

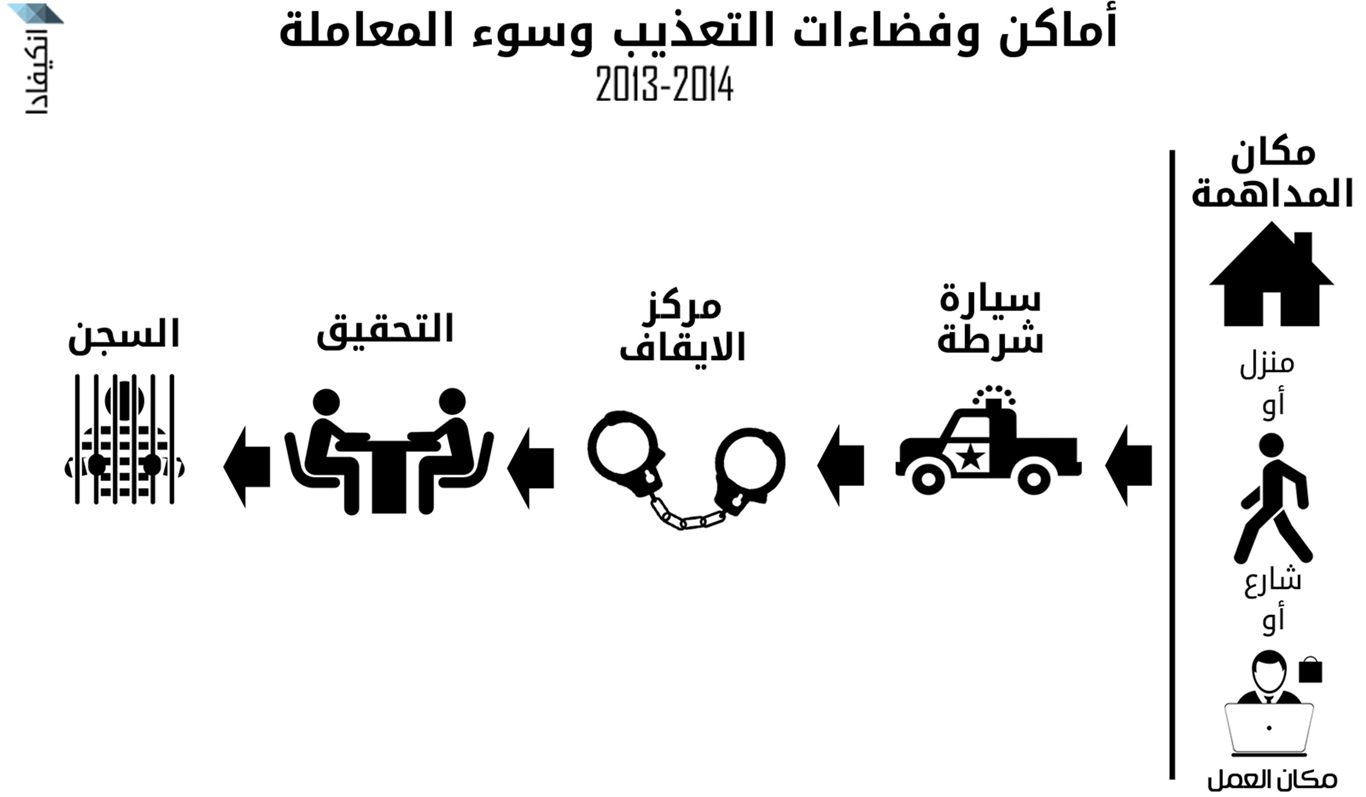

يشكل التعذيب ما يشبه الدورة التي تترابط فصولها، يبدأ بالإهانة والإذلال والعنف اللفظي أثناء الإيقاف وهو شكل رمزي من أشكال التعذيب، ثم يمر إلى المرحلة الأكثر وحشية وهي مرحلة اقتلاع الاعترافات التي تصبح فيها كل أساليب العنف المادية والمعنوية متاحة. ولا ينتهي التعذيب بالمحاكمة وإنما يرافق المُتَّهم إلى المؤسسة السجنيّة التي تسعى هي الأخرى إلى فرض “الانضباط المطلق” الذي تُنتهك بموجبه أبسط حقوق النزلاء ويصبحون عرضة للسجن الانفرادي والحرمان من الزيارات، ويزوّدهم أعوان السجن في بعض الأحيان بمعطيات خاطئة عن عائلاتهم، وبالتالي يصبح التعذيب مرادفا للحرمان من الراحة النفسية.

يعد الضرب الشديد من أكثر أشكال التعذيب الجسدي استخداما، إذ تجتمعُ جلّ شهادات الضحايا على أنّ هذا الشكل – يجنحُ إليه أعوان الشرطة بشكل خاص- يحصل في بعض الأحيان داخل السيارات الأمنية ويتواصل في مراكز الإيقاف، وفي منازل الضحايا أثناء المداهمات أو في بعض الفضاءات العامة، ويخلّف الضرب العشوائي سقوطا بدنيا للضحايا يخلف لهم في بعض الأحيان عاهات عضوية مستديمة.

الأجهزة الرسمية للدولة تُعلّل الاستخدام المفرط للضرب بضرورة اللجوء إلى شيء من القوة للسيطرة على حركة المقاومة التي يبديها المشتبه بهم. هذا التعليل يعتبره نشطاء حقوق الإنسان “ذريعة وهمية” مؤكدين أن حالات الضرب القاسية كثيرا ما تحصل عندما يكون الضحايا مُكَبَّلين وبالتالي فاقدين لأدنى قدرة على المقاومة.

ويتلازم الضرب المتواصل، في بعض الأحيان، مع بعض أشكال التعذيب الأخرى من بينها الصعق الكهربائي والاعتداءات الجنسية. ويتم اللجوء إلى هذه الأشكال أثناء مرحلة الاستنطاق وخصوصا من قبل أعوان الشرطة العدلية حيث تشير تقارير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إلى أن أغلب الشكاوى تأتي من هذا السلك الأمني.

وإزاء تكرّر التعذيب الوحشي أثناء عملية الاستنطاق، يقول حليم المدّب المحامي والمستشار القانوني للمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب:

“يقع التعذيب أثناء الاستنطاق في مراكز الشرطة، وذلك بسبب سعي بعض الأعوان إلى انتزاع الاعترافات من الضحايا، وغالبا ما يكون اللجوء إلى هذا الأسلوب من أجل غلق الملفات وليس معرفة الحقيقة، هذا مع العلم أن البحث عن الحقيقة لا يبرر التعذيب بأي حال من الأحوال.”

ويشير الأستاذ حليم المدب إلى وجود أشكال تعذيب معنوية من بينهاالتجويع أثناء فترة الإيقاف، التهديد بالنيل من شرف الزوجة أو الأخت، الإرهاق بكثرة الاستنطاق، العزل عن العالم الخارجي إلى درجة يفقد فيها الضحية القدرة على تحديد المكان والزمان.

ويصنف العزل ضمن أكثر أنواع التعذيب الرمزي وحشية. ويقول الفيلسوف الفرنسي والرئيس الشرفي للمعهد الدولي للفلسفة بول ريكور في هذا السياق:

“إن التعذيب يبدأ حين يقع عزل السجين عن العالم الخارجي، ويجب أن نعلم ما ينجر عن عملية العزل هذه من تدمير للشخصية وأن نندد بذلك”.

التعذيب وسوء المعاملة لا ينتهيان في معظم الأحيان بمجرد إحالة المتهمين على المحاكمة وإنما يرافقهم إلى السجون، التي تشكل بدورها حاضنة “مؤسساتية” لهذه الممارسة.

وبحسب الشهادات التي أدلت بها عائلات المساجين للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب فإن أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون تتراوح بين عقوبة السجن الانفرادي دون عرض على لجنة التأديب، والركل بالأحذية العسكرية والإهمال الصحي والغذائي، والحرمان من العلاج، وعادة ما تقع حالات التعذيب بسبب مطالب بسيطة كالمطالبة بالعلاج أو طلب خدمة اجتماعية، وفي معظم الأحيان بسبب خلاف هامشي مع أعوان السجن أو الإدارة.

التعذيب يقود إلى الموت وفقدان البصر

تنتهي “دراما” التعذيب في بعض الأحيان بالموت، وهو ما يطلق عليه الحقوقيون بالموت “المستراب” لأن ملابساته يلفها الكثير من الغموض. وتقع حالات الوفاة في سياق الاحتفاظ داخل أماكن الاحتجاز أو داخل السجون، وفي هذا السياق سجلت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أواخر شهر سبتمبر من سنة 2014 وفاة الشاب محمد علي السنوسي، البالغ من العمر 25 سنة، إثر الاعتداء عليه من قبل أعوان الفرقة 17 بمنطقة الملاسين، الأمر الذي استوجب نقله إلى مستشفى “شارنيكول” بالعاصمة ليفارق الحياة يوم 30 سبتمبر 2014. وتشير آثار التعذيب التي عاينتها المنظمة على جثة الهالك وجل الشهادات التي جمعتها إلى أن حالة الوفاة كانت ناجمة عن هذا الاعتداء.

وفي أحيان أخرى يؤدي الضرب العشوائي إلى فقدان البصر، هذا المآل “التراجيدي” تجسده حالة الشاب هيكل العشي، بائع النعناع المتجول الذي وقع في قبضة أعوان الشرطة البلدية بصفاقس المدينة يوم 4 جوان 2014. تعرّض إلى الركل والدفع القوي داخل سيارة الحجز البلدي رغم الإعاقة التي يشكو منها على مستوى ساقه اليسرى، وانتهت به رجات العنف إلى الاستفاقة في قسم العيون بالمستشفى الجامعي بصفاقس على شبح الظلام الدامس ليصبح “ضريرا” بسبب خطورة ما تعرض إليه.

“فقدت بصري بسبب نصبة النعناع التي لا يتجاوز سعرها سبعة دنانير، والتي كنت أقتات منها حتى لا يلتهمني الفقر والاحتياج”.

هكذا يلخص هيكل العش بحسرة ما تعرض إليه من طرف أعوان الشرطة البلدية، مسترجعا بدقة أسماء جلاديه وكل تفاصيل الحادثة التي باتت ظله الذي لا يفارقه.

ورغم أن التقرير الطبي -الذي تحصلنا على نسخة منه- يشير إلى أن هيكل العشي فقد بصره بسبب الاصطدام بأشياء راضّة وحادة فإنه لم يتم بعد توجيه إدانة صريحة لأعوان الشرطة الذين اعتدوا عليه.

مضاعفات نفسية واجتماعية

مظاهر التعذيب الجسدية والرمزية تخفي وراءها مضاعفات نفسية واجتماعية يُجمع علماء النفس والاجتماع على أنها أكثر خطورة من التعذيب في حد ذاته، لأنها تشكل حلقة جديدة من إعادة تَمَثُّل التعذيب وإنتاجه بشكل أو بآخر.

وفي هذا السياق يشير أستاذ علم الاجتماع عبد الستار السحباني إلى ظاهرة “الانسحاب” (le retrait)، والتي يفسرها قائلا:

“الانسحاب هو أحد مضاعفات التعذيب وهو شكل من أشكال الإقصاء الذاتي الذي يمارسه الفرد الواقع تحت التعذيب الوحشي على نفسه، وذلك بسبب انعدام الثقة بالمحيط الاجتماعي وعدم توفر أطر التبادل والنقاش التي تساعده على تجاوز محنته وتيسّر اندماجه من جديد في محيطه الاجتماعي، وتنتشر حالات الانسحاب خصوصا لدى الضحايا الذين تسبب لهم التعذيب في عاهات مستديمة كالشلل أو فقدان البصر أو أولئك الذين تعرضوا إلى اعتداءات جنسية أثناء الاستنطاق”.

ويضيف الأستاذ السحباني منبّها إلى خطورة تجاهل الإحاطة بضحايا التعذيب قائلا:

“إهمال ضحايا التعذيب من شأنه أن يجعل من ضحية الأمس جلاد المستقبل، حيث يسعى إلى التخلص من الآثار الجسدية والنفسية للتعذيب عبر إعادة إنتاجها في فضاءات أخرى وبأشكال متعددة، وبالتالي على الدولة أن تعترف بضحايا التعذيب بوصفهم “ضحايا تعذيب” وأن توفر لهم العناية النفسية والاجتماعية الخاصة”.

تقنين التعذيب

إن استقراء ظاهرة التعذيب يطرح أهمية الوقوف على الجانب التشريعي، خصوصا وأن التحول السياسي الذي شهدته البلاد منذ 14 جانفي 2011 أخرج موضوع التعذيب من دائرة “التابوهات” وفتح الباب أمام تعديل القوانين وتطويرها لتصبح أكثرة تطابقا مع مطلبي الحرية والكرامة اللذين كانا في قلب الشعارات المركزية للثورة التونسية.ورغم هذا الممكن العملي الذي أتاحته مرحلة التحول السياسي فإن العديد من الثغرات ظلت تشوب القوانين التونسية، وما فتئت هذه الأخيرة تسمح -في جانب منها- بممارسة التعذيب “المُقَنّن”.

ومن بين هذه الثغرات القانونية يشير الأستاذ منذر الشارني، المحامي والكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، إلى المرسوم عدد 106 لسنة 2011، حيث يعتبره منقوصا ومنافيا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويشرح هذه الثغرة القانونية قائلا:

“إن هذا المرسوم لا يعتبر العنف المسلط على الشخص بدافع العقاب تعذيبا وإنما يحصر أهداف التعذيب في اقتلاع الاعترافات والترهيب والتخويف والتمييز، وبالتالي يحظى هذا الصنف من التعذيب بالشرعية في القانون التونسي رغم أنه مُجرَّم في الاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب التي صادقت عليها الدولة التونسية سنة 1988، ومن المعلوم أن الاتفاقيات والمعاهدات في مرتبة أعلى من القوانين ودون الدستور”.

ويحيل الأستاذ الشارني، أثناء قراءة الجوانب القانونية التي غذّت ممارسة التعذيب، إلى بعض الإخلالات الأخرى. ومن بين هذه الاخلالات عدم ملائمة القوانين لمضمون الدستور، حيث ينص هذا الأخير على حق المُتّهم في الاستعانة بمحام في جميع مراحل البحث، في حين أن القوانين التونسية مازالت تحرم (المتهم) من الاستعانة بمحام أثناء مرحلة البحث الابتدائي. هذا التناقض – وفق الرؤية القانونية للكاتب العام للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب- يؤسّس لفراغ قانوني يؤسّس بدوره في تغلغل التعذيب في مراكز الشرطة وخصوصا في حالات الاحتفاظ.

ديمومة الإفلات من العقاب

علاوة على الثغرات القانونية تتضافر العديد من العناصر الأخرى لتساهم في تعقيد المعركة ضد التعذيب. ولعل الإفلات من العقاب يقف على رأس هذه العناصر حيث يجمع الحقوقيون المحليون والدوليون على البطء الكبير في نسق التقاضي عندما يتعلق الأمر بحالة تعذيب.

وهذه الملاحظة يدعمها الانعدام شبه الكلي لإدانة مرتكبي جرائم التعذيب رغم انتشار الظاهرة وتغلغلها داخل المؤسسات الأمنية. ولم تسجل الفترة الممتدة بين سنة 2013 وسنة 2014 سوى حالة إدانة وحيدة، وذلك في ما بات يعرف بـ”قضية الشابة مريم” التي تعرضت للاغتصاب من قبل أعوان الشرطة بالضاحية الشمالية للعاصمة سنة 2013.

ارتباط مسار التقاضي بمسار البحث ساهم في تعزيز الإفلات من العقاب، حيث جرت العادة أن يُفتَح البحث في جرائم التعذيب داخل مراكز الشرطة وفي بعض الأحيان في نفس المركز الذي وقعت فيه حالة التعذيب، وهو ما ينسف شرط الحياد والموضوعية الذي من المفترض أن يتأسس عليه المسار “البحثي”، وذلك بسبب الهيمنة العامة لحالة التضامن بين الأمنيين والتي تلقي بضلالها في معظم الأحيان على القائمين على مجريات البحث.

وقد وقع التنبّه إلى هذه الثغرة في بعض التجارب القضائية المقارنة، وتم بعث جهاز قضائي جديد يحمل اسم “مكتب التقاضي ضد الشرطة” على غرار التجربة الدنماركية. وفي ظل انعدام مثل هذه الأجهزة في التجربة التونسية تطالب المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بسحب صلاحيات البحث في قضايا التعذيب من جهاز الشرطة ومنحها لوكيل الجمهورية.

ويتواصل الإفلات من العقاب أيضا في حالات التعذيب التي نجم عنها الموت، وهو ما بات يطرح الكثير من الأسئلة خصوصا أنّ التقارير الطبية التي تصدر في هذا السياق تخلص إلى أن حالات الوفاة كانت طبيعية في حين أن عائلات الضحايا وتقارير منظمات حقوق الإنسان تشير إلى أن الضحايا لقوا حتفهم في سياقات يكتنفها الكثير من الغموض.

وإزاء هذه الظروف المشبوهة للوفاة أصبحت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تطالب بضرورة إجراء الاختبارات من قبل لجنة متكونة من ثلاثة أطباء يتم اختيار أحدهم من قبل عائلة الضحية. استفحال ظاهرة التعذيب الذي تدعمه الإحصائيات، تواجِهه الأجهزة الرسمية بالاستنكار أوالانكار والتملّص، ملقية في بعض الأحيان بالمسؤولية على منظمات حقوق الإنسان التي تجنح -حسب رأي الأجهزة الرسمية- إلى المبالغة والتهويل خدمة لأجنداتها الخاصة.

وزير العدل، محمد صالح بن عيسى، الذّي تولّى الوزراة منذ فترة وجيزة (حكومة الصيد) توعّد خلال حوار أجريناه معه كلّ من يمارس التعذيب أو يعامل المساجين أو الموقوفين معاملة سيّئة بالعقاب الشديد. الوزير أكّد في السياق ذاته أنّ:

“التغلّب على آفة التعذيب والتجاوزات في المؤسسات السجنية ومراكز الايقاف يتطلّب توفّر ثلاثة عناصر: اعلام حرّ ونزيه ومسؤول يشهّر بكل الممارسات التي تخلّ بقيم حقوق الانسان الكونية.. مجتمع مدني قويّ ويقظ.. ومؤسسات رسمية على غرار التفقديات تكون بمثابة اليد الطولى التي تضرب على أيدي كلّ المخالفين”.

وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو علّق، في وقت سابق، على تواتر حالات التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون بالقول انّه لا يمكن اعتبارها ظاهرة “ممنهجة” وإنما تُصنّف –حسب رأيه- ضمن الحالات المعزولة. بين تملص الدولة من مسؤولياتها وبين تقارير المنظمات المحلية والدولية المستقلة يظل ملف التعذيب في تونس يتأرجح بين دائرتي النفي والإثباب. نفي تتحصن به الأجهزة الرسمية للتملص من مسؤوليات الاعتراف والملاحقة، وإثبات تدعمه تقارير منظمات حقوق الإنسان وشهادات المئات من الضحايا الذين مازال معظمهم يحتفظ بآثار التعذيب ويصارع تبعاته.