À la différence de la carte d’identité nationale actuelle, une carte biométrique possède une puce électronique. Grâce à un lecteur, cette puce peut être scannée et fournir toutes les informations du ou de la propriétaire de la carte : son nom, sa photo, son adresse ou encore son empreinte digitale.

Pourtant, ces renseignements sont déjà inscrits sur la carte actuelle* : la seule différence concerne cette puce électronique. Selon les estimations du gouvernement, cette modification coûterait près de 30 millions dinars, à une période où la Tunisie traverse une crise économique importante. Quel serait le but de ce changement ?

Les arguments avancés sont l’informatisation et la simplification des démarches administratives. Cette technologie permettrait aussi de réduire les risques d’usurpation d’identité ou de falsification de documents. Selon le ministère de l’Intérieur, la carte biométrique “assurera plus de sécurité”, notamment dans la lutte contre le terrorisme.

Un projet opaque

Dès la présentation du projet au Conseil des ministres en août 2016 certaines associations comme Al Bawsala ou Access Now, cherchent à en savoir plus. Elles essaient d’obtenir le texte intégral afin de l’étudier plus en détails.

Mais il est impossible d’y avoir accès : une véritable opacité entoure ce projet. Wafa Ben Hassine, conseillère stratégique de la région Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA) à Access Now, le réclame à plusieurs reprises, en vain. “Les personnes qui avaient des informations à ce sujet ne voulaient pas les donner”, raconte-t-elle, “J’avais l’impression de devoir les supplier pour obtenir ce texte !”

Mais la teneur du projet alerte déjà les associations. Ce nouveau système prévoit de collecter tous les renseignements à caractère personnel des Tunisien·nes, sans préciser où ces informations seraient sauvegardées, combien de temps elles seraient conservées ni qui exactement y auraient accès.

Rien n’est non plus prévu pour que les citoyen·nes puissent consulter cette base de données, même pour vérifier leurs propres informations, sachant qu’une personne qui tenterait d’accéder à ces renseignements illégalement risque une peine de cinq ans de prison.

Les risques du système biométrique

Des membres de la société civile estiment que ce système s’apparente à un “fichage national”. Cette base de données porterait atteinte à la Constitution tunisienne qui stipule, dans l’article 24, que “l’État protège la vie privée, l’inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, des communications et des données personnelles”. Certain·es activistes craignent également que l’utilisation de la puce soit détournée. Étant lisible à distance, il serait possible de tracer les déplacements des citoyen·nes à leur insu.

Dans un communiqué publié le 18 novembre 2016, six associations appellent l’ARP à rejeter ce projet en raison de ces risques. Elles soulignent que le ministère de l’Intérieur n’a pas consulté l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) pour élaborer ce texte, alors que cette institution indépendante “peut rendre un avis consultatif pour toute question qui porte sur les données à caractère personnel.”**

Cette absence de garantie de protection est renforcée par le fait qu’aucune information n’a été donnée sur l’entreprise qui serait en charge de créer ces cartes. Car l’enjeu est de taille. “Pour réaliser ces cartes biométriques, la plupart des États font appel à une société externe, souvent étrangère, qui a donc accès à toutes ces données”, explique Emna Sayadi, également mitante au sein d’Access Now. La jeune femme fait référence à d’autres pays, comme le Maroc et l’Inde qui ont déjà instauré ce système grâce à des partenariats avec des sociétés françaises.

L’expérience menée en Inde depuis 2009, nommée système “Aadhaar”, a d’ailleurs déjà présenté plusieurs limites. Pour inscrire les citoyen·nes au sein de la base de données, le gouvernement indien a eu ponctuellement recours à des opérateurs. Ces accès étaient censés être temporaires mais ils n’ont pas tous été désactivés. Une journaliste anglaise a pu obtenir un identifiant en payant un de ces agents moins de 10 euros. Profitant ensuite d’une faille sécuritaire, elle a pu accéder, en quelques minutes, au serveur contenant l’intégralité des données de 1,2 milliards d’Indien·nes.

En plus de ce piratage, le système Aadhaar a eu d’autres ratés : de nombreuses erreurs d’identification ont empêché des centaines de milliers de personnes bénéficiant de programmes sociaux d’obtenir des denrées alimentaires à prix subventionné. À la moindre erreur de saisie dans le système, ou si une coupure d’électricité survient lors de la transaction, ces populations pauvres ne peuvent obtenir leurs produits. Le 20 février 2018, le gouvernement a décidé de suspendre le système biométrique dans les magasins fournissant ces produits subventionnés.

Un débat peu prioritaire

Malgré l’enjeu, la question de la carte biométrique tunisienne est longtemps délaissée, tant au niveau du débat public qu’au sein de l’Assemblée. Après avoir été validé par le Conseil des ministres en août 2016, le projet de loi a été transmis à la Commission des droits et libertés et des relations extérieures. Les député·es sont censé·es y examiner le texte pour y apporter d’éventuelles modifications.

Mais le temps parlementaire est souvent incertain et ce sujet ne fera pas exception. Mis de côté pendant plusieurs mois, ce n’est qu’en mai 2017 que le projet est remis à l’ordre du jour, “sûrement sous la pression du ministère de l’Intérieur”, estime Wafa Ben Hassine d’Access Now. Des discussions sont entamées et la date du débat en plénière est fixée au 19 juillet.

“Le ministère de l’Intérieur disait qu’il fallait avoir ces débats le plus rapidement possible, que c’était important pour le pays car c’est quelque chose qui peut nous protéger du terrorisme, mettre le pays à jour, etc.”, appuie Emna Sayadi.

Les membres de la Commission acceptent d’auditionner Chawki Gaddes, président de l’INPDP, ainsi que des représentant·es du ministère de l’Intérieur pour écouter leurs arguments respectifs. Chawki Gaddes insiste sur l’absence de garantie de protection des données personnelles tandis que les membres du gouvernement soulignent le côté pratique et sécuritaire de ce nouveau système.

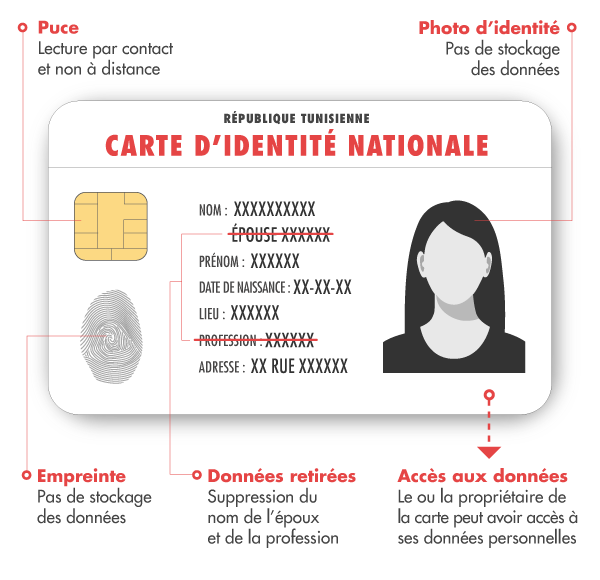

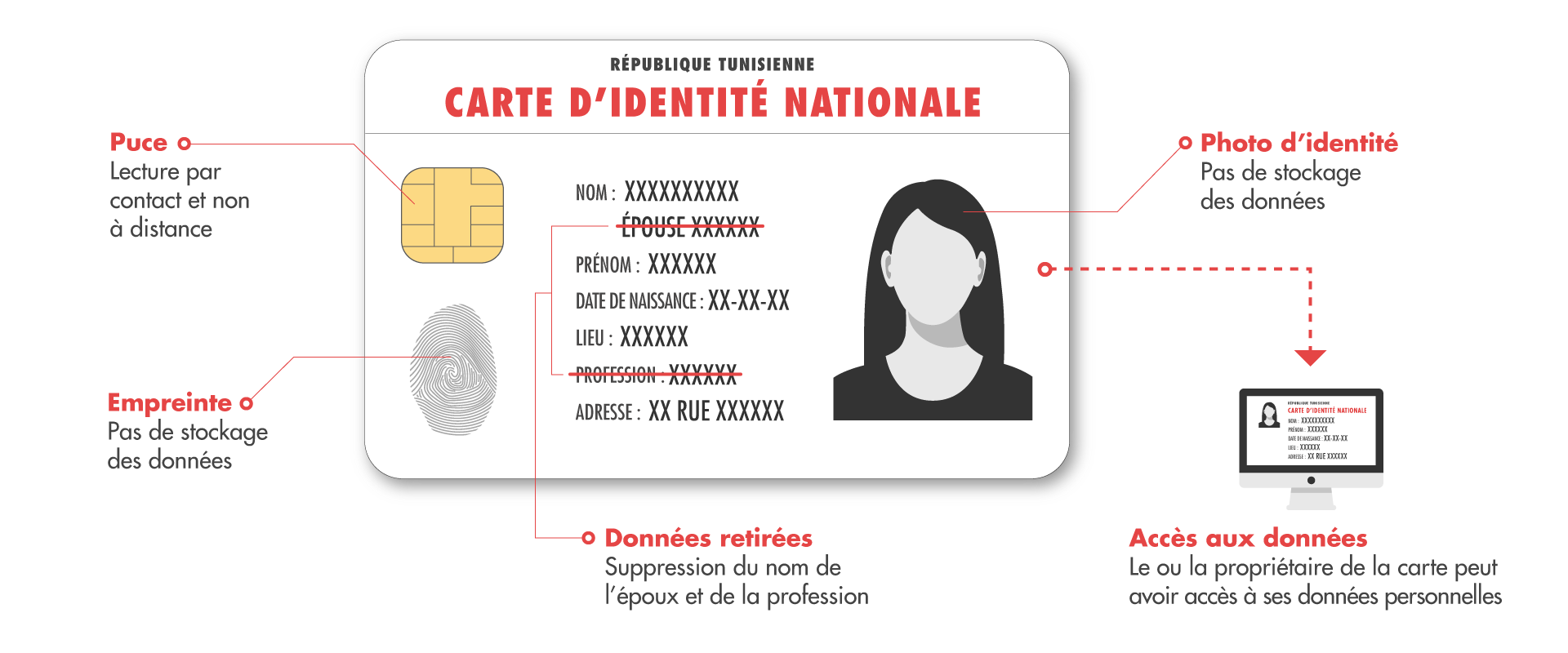

Malgré les remarques de Chawki Gaddes, les député·es n’effectuent que des changements mineurs, comme la possibilité pour les Tunisiennes mariées de ne pas indiquer le nom de leur époux. Au lieu de débattre des questions de fond, “ils se sont concentrés sur la logistique, la manière dont cela allait être financé, ce qu’il se passe quand on perd la carte…”, déplore Emna Sayadi.

Le 7 juillet 2017, le texte est validé tel quel par la Commission et transmis pour être débattu en plénière. Une décision “catastrophique” estime Wafa Ben Hassine. Le projet doit être discuté dans l’hémicycle une dizaine de jours plus tard.

Mais à cette période, l’ARP a d’autres priorités. Les débats en plénière se focalisent sur le projet de loi contre la violence faites aux femmes. D’autres sujets importants, comme l’élections des membres pour les postes vacants de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) ou la révision du règlement intérieur de l’ARP ne sont pas débattus. C’est également le cas du projet de carte d’identité biométrique qui est finalement renvoyé à la Commission des droits et libertés et des relations extérieures.

De nouveaux amendements

Un “soulagement” pour les membres de la société civile. Plusieurs associations décident d’utiliser ce délai pour définir une stratégie. “On avait réalisé l’ampleur de ce projet de loi et les dangers qu’il représentait pour les droits et libertés constitutionnelles”, explique Mohammed Ben Hamida d’Al Bawsala, “alors on a décidé de passer à la vitesse supérieure”.

Avec l’appui de Chawki Gaddes, Access Now et Al Bawsala se mettent à travailler ensemble sur des recommandations à transmettre aux député·es de la Commission afin de les inciter à rédiger de nouveaux amendements. Chaque article du projet est soigneusement étudié et une modification est proposée si nécessaire.

Début 2018, tout s’accélère. Le débat du projet en plénière est programmé pour le 9 janvier. La Commission droits et libertés et des relations extérieures, dont la composition a changé entretemps, reprend les discussions. Cette fois, les député·es semblent plus sensibles aux risques que présentent ce projet de loi. “Ils voulaient savoir si cette carte d’identité était un document à but administratif ou bien sécuritaire”, commente Mohammed Ben Hamida.

Les membres d’Access Now, Wafa Ben Hassine et Emna Sayadi sont en contact avec certain·es député·es de cette Commission, issus de différents bords politiques. Ils et elles les préviennent par message lorsqu’une réunion est prévue et les tiennent au courant de l’évolution des discussions. Cela permet aux activistes de donner leurs avis sur le système biométrique et de leur suggérer des recommandations.

Le 4 janvier 2018, le président de l’INPDP Chawki Gaddes est auditionné de nouveau. Dans le même temps, les militant·es d’Al Bawsala et d’Access Now transmettent leurs recommandations au président de la Commission et à au moins un·e représentant·e de chaque parti politique.

“Certains membres s’exclamaient ‘Comment ce projet a-t-il pu passer (la première fois) ? C’est ridicule !”, rapporte Emna Sayadi.

Le lendemain, c’est au tour de représentant·es du ministère de l’Intérieur d’être auditionné. L’un d’eux, un lecteur de carte biométrique à la main, le présente aux membres de la Commission. “Donc voilà la machine. Vous mettez juste la carte de cette manière, et voilà ça marche, c’est incroyable !’”, raconte Wafa Ben Hassine. “C’était comme s’il essayait de nous vendre quelque chose”, appuie Emna Sayadi.

Concernant la possibilité que ces données soient volées, aucune inquiétude, assure le représentant du gouvernement, car “le ministère de l’Intérieur est le plus fort de tous les ministères” et que “toutes les données seront sécurisées”. Et quand certain·e·s député·es se montrent sceptiques en soulignant les risques de fuite ou de piratage, la réponse est presque menaçante : “Quoi, vous ne faites pas confiance au ministère de l’Intérieur ?”.

“Est-ce un État de confiance ou un État de droit ?”, rétorque le président de la Commission.

“C’était une vraie bataille entre le ministère et la Commission”, résume Wafa Ben Hassine.

Le lundi 8 janvier, c’est au tour de la “Commission du consensus” de se réunir. Ce groupe, composé de membres influent·es de l’Assemblée, n’a pas d’existence légale à proprement parler mais les accords conclus entre les principaux groupes parlementaires y sont généralement respectés lors du vote en séance plénière. Ils et elles se réunissent à huis-clos. La société civile est alors exclue des débats.

“Dans cette situation, cette Commission, même si elle est illégale, a joué en notre faveur”, commente Wafa Ben Hassine. Les député·es tiennent compte des recommandations de la société civile : trois modifications d’amendements sont finalement définies.

La première concerne la lecture de la puce électronique. Elle doit se faire par contact et non à distance. Le but est d’éviter que les données contenues puissent être interceptées à l’insu du détenteur ou la détentrice de la carte.

Un second amendement doit permettre aux citoyen·nes d’accéder aux données présentes sur sa carte d’identité, afin qu’il ou elle puisse savoir quelles données sont collectées et rectifier d’éventuelles erreurs.

Enfin, la photo d’identité et l’empreinte digitale ne pourront être conservées après l’édition de la carte d’identité.

“Du coup, il n’était plus question d’une base de données”, explique Emna Sayadi, “cela a été totalement abandonné”.

Le retrait du projet de loi

Dès le lundi 8 janvier, des rumeurs commencent à circuler : n’étant pas satisfait des dernières modifications, plus protectrices des données personnelles, le ministère de l’Intérieur envisagerait de renoncer à la carte biométrique.

Le lendemain, le 9 janvier, le projet de loi doit être débattu en plénière. Mais en raison des manifestations ayant éclaté à travers le pays, les député·es se concentrent sur l’actualité et l’agenda général est annulé, reportant les débats à plus tard dans l’après-midi. Jusqu’à 15h, le doute persiste.

“Et là juste avant le débat, la vice-présidente de l’Assemblée a déclaré qu’elle avait reçu un communiqué du ministère de l’Intérieur annonçant que le projet de loi était abandonné”, s’exclame Emna Sayadi.

C’est une victoire pour la société civile. “Mais finalement, on aurait presque préféré que cette loi passe parce qu’on était sûres qu’elle protégeait les données personnelles des Tunisiens”, nuance Wafa Ben Hassine, “la suppression de la base de données, c’est déjà quelque chose d’énorme !”

Les militant·es restent par ailleurs prudent·es. Car même si ce projet de loi a été retiré, cela n’élimine pas la possibilité qu’il revienne sous une autre forme, “par décret gouvernemental par exemple”, redoute Wafa Ben Hassine. Un moyen pour le ministère de l’Intérieur d’éviter l’étape parlementaire et d’imposer son projet.