La réponse des forces de sécurité à l’attentat contre un bus de la garde présidentielle, le 24 novembre dernier, qui a fait 12 morts, est visible. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Depuis l’attentat, plus de 3000 perquisitions ont été menées. Selon l’avocat Ghazi Mrabet environ 70 personnes comparaîtraient au tribunal quotidiennement pour avoir outrepassé le couvre-feu. Outre les chiffres qui gonflent, les dépassements et les atteintes aux droits de l’homme sont commis en toute impunité.

Journalistes “terroristes” ?

La violence utilisée à l’encontre des journalistes, lors de l’attentat du 24 novembre sur l’avenue Mohamed V a donné le ton. Le Centre de Tunis pour la liberté de la presse, tout comme Reporters Sans Frontières ont dénoncé ces exactions.

Asma Baccouche, journaliste à Radio Culturelle, onze ans de métier, était sur le terrain le 24 novembre. Rapidement sur les lieux, elle raconte avoir commencé à questionner les policiers pour savoir si le bus était un bus civil ou appartenant aux forces de sécurité. “Ils ont refusé de répondre, je me suis dis qu’ils étaient choqués.” Rapidement elle se fait insulter “Moi, ma mère, la presse” tout y passe.

“J’ai montré ma carte de presse et avec les autres journalistes, nous nous sommes pliés à leurs instructions. Nous leur avons fait part de notre soutien, nous leur avons dit que nous voulions établir la vérité” explique-t-elle.

"Certains policiers nous ont dit que en tant que média, nous sommes la source du terrorisme, que les journalistes sont des terroristes."

Les forces de l’ordre dépassées par la situation, ont alors commencé à utiliser la force pour évacuer les lieux. “Je courrais, j’ai senti un coup de pied dans mon dos, j’ai fait un vol plané et je suis retombée sur mes genoux.” Après un passage à l’hôpital elle ressort avec dix jours d’arrêt de travail.

“C’est une situation anormale, que l’on ne peut pas tolérer.” Asma Baccouche compte porter plainte, même si il n’y a pas de suite et qu’il ne s’agit que de marquer le coup :

"Nous n’avons jamais vu un policier condamné, mais il faut essayer et réessayer. C’est une atteinte aux libertés, petit à petit, ils veulent nous voler la liberté de la presse, d’ailleurs le soir de l’attentat, sur les plateaux télé on entendait déjà le discours qui disaient que le terrorisme est lié à trop de libertés..."

Face à ces affrontements et incompréhensions des forces de l’ordre, certains journalistes s’expriment, d’autres continuent de craindre des représailles. Imen Béjaoui, avocate auprès du SNJT, en charge des plaintes au pénal contre les journalistes raconte : “J’étais étonnée que la violence soit à nouveau utilisée, mais j’ai l’impression que les journalistes ont pris sur eux. Sans doute à cause de l’ambiance, des morts, du fait qu’il s’agisse d’un attentat…”

L’avocate ajoute qu’il y a un sentiment latent de resserrement autour des libertés depuis quelques temps. “Depuis un an,il n’y a pas eu de stabilité quant à la liberté de la presse. Pourtant, après les élections je pensais que cela changerait. On harcèle encore les journalistes et les politiciens n’ont pas encore compris que la liberté d’expression et de la presse sont les seuls atouts de la révolution. Il faut donc s’y accrocher.”

Même si les agressions et les convocations devant le juge des journalistes ont diminué, l’avocate attend de les voir disparaître complètement. “D’autant plus qu’avec le décret loi 115 il n’y a plus de raison que les journalistes soient encore jugés sur le base du code pénal pour des erreurs professionnelles, puisqu’il y a des sanctions prévues par ce nouveau décret loi.”

Policiers de la brigade canine lors du meeting du 19 mai 2013 interdit de Ansar Al Charia qui devait se dérouler le 19 mai 2013 à Kairouan. Crédit: Amine Boufaied.

Des descentes musclées

L’utilisation du Code pénal, alors qu’un régime spécial pour les journalistes existe, n’est pas le seul dépassement, et certains citoyens témoignent ouvertement des dérives de cet état sécuritaire.

Dans un communiqué l’organisation Amnesty international dénonce, au début du mois de décembre, une utilisation abusive des mesures d’exception. Elle mentionne ce qu’il s’est passé autour de l’attentat de l’avenue Mohamed V, mais aussi la descente musclée de la Brigade de lutte contre le terrorisme qui a eu lieu à La Goulette, la nuit du 27 novembre, durant laquelle “des dizaines d’hommes – entre 50 et 70 en tout selon les témoins – ont été appréhendés, y compris des résidents malades et âgés (…)Certains ont été frappés lors du transfert jusqu’au poste de police, où on les conduisait afin de leur faire subir un interrogatoire.”

Amna Guellali, du bureau tunisien de Human Rights Watch confirme avoir eu les mêmes types de témoignages : “Nous avons rédigé un rapport à la suite de ces descentes. Nous avons récolté les témoignages des habitants qui étaient trés choqués, du fait de la violence des forces de l’ordre, qui sont entrées dans les domiciles sans ordre judiciaire ou du procureur.”

Si le texte de l’état d’urgence permet des “ajustements” à la loi, ces dépassements posent question. Ce n’est pas la première fois que le pays est en état d’urgence cette année. Le 4 juillet, quelques jours après les attentats de Sousse qui ont fait 38 victimes, le président Béji Caïd Essebssi annonce l’instauration de l’état d’urgence et de mesures sécuritaires renforcées.

Datant d’un décret de 1978 instauré après un soulèvement syndicaliste sous Bourguiba, l’état d’urgence permet aux autorités la suspension des manifestations, publications et réunions, les perquisitions, réquisitions de véhicules et les arrestations de toute personne suspectée de porter atteinte à l’ordre public.

S’ajoute à cela la dernière loi antiterroriste votée en juillet 2015 qui autorise des gardes-à-vue prolongées de 15 jours et en détention provisoire au nom de la lutte antiterroriste, laissant ainsi une marge pour les dérives et les mauvais traitements. Nizar Chouk, juge d’instruction et président de l’Observatoire de la qualité de la législation, du syndicat des magistrats explique que la loi reste floue sur les perquisitions et qu’elle laisse une marge de manoeuvre large aux forces de l’ordre. Dans cette loi, tout comme dans le code pénal, le flagrant délit est défini de façon plus large, permettant par exemple aux policiers d’agir si une situation leur parait suspecte.

Sur les réseaux sociaux, on trouve différents témoignages de citoyens malmenés par les forces de l’ordre, comme celui de Slim Ghedira qui s’est retrouvé tabassé et emmené au poste de police par 5 agents en civil alors qu’il attendait pour entrer dans un cinéma durant les Journées Cinématographiques de Carthage. Certificat médical à l’appui, il dit aujourd’hui constituer un dossier pour porter plainte, mais son cas semble rare.

A la Goulette par exemple, les habitants ont été quelque peu “dissuadés” de dénoncer la situation, rapporte Amna Guellali.

«Les gens sont apeurés et il y a une sorte d’intimidation sociale. Comme si il valait mieux ne rien dire plutôt que de trahir la grande cause de la lutte contre le terrorisme.»

Ahmed Redissi, 40 ans, entrepreneur franco-tunisien, fervent pratiquant, installé en Tunisie depuis juin 2015, a voulu rendre visite à son père hospitalisé à l’hôpital militaire. Il raconte le délit de faciès qu’il subit au quotidien depuis le dernier attentat.

Alors qu’il tente de rentrer dans l’hôpital, le 1er décembre, un soldat lui en interdit l’accès prétextant que le règlement de l’hôpital interdit le port de la barbe. Après s’être renseigné, c’est le port du qamis qui serait interdit. Ahmed change de vêtement, mais rien n’y fait. C’est en fait sa barbe qui pose problème.

Lundi 7 décembre, des policiers en civil viennent chez lui et lui demandent de venir au commissariat pour une plainte qu’il a déposé pour un vol de scooter. Il se retrouve en fait interrogé pendant une heure sur sa pratique religieuse et les policiers

vont jusqu’à demander l’accès à ses comptes de réseaux sociaux.

Mardi 8 décembre, il est à nouveau interrogé par la police alors qu’il se rend à un rendez-vous avec l’un de nos journalistes. La encore les mêmes questions “

absurdes”. “

Il y avait deux autres hommes avec moi. Il portaient aussi la barbe. Mais aussi une femme en niqab”

"Je comprend qu’ils aient des ordres qui viennent d’en haut, d’ailleurs plusieurs policiers étaient gênés et réalisaient des fois l’absurdité des questions qu’ils me posaient. Le ton était correct, parfois même, cordial. Mais sincèrement je ne pense pas qu’ils obtiendront des résultats avec ces méthodes. Pire, ces agissements peuvent conduire les plus fragiles à se radicaliser."

Pourtant Ahmed ne compte pas porter plainte pour éviter des désagréments à sa famille. Son père est malade et il n’avait pas envie de rentrer en conflit avec les autorités. “

Je suis dans mon pays, j’y ai rapatrié mon entreprise et je suis près de ma famille et ces désagréments n’y changent rien pour l’instant”

Le retour de l’autoritarisme et des pratiques de l’ancien régime sont flagrants. Sous Ben Ali, la chasse aux “

barbus” et aux “

voiles” un peu trop voyants était pratique courante, tout comme le harcèlement policier pratiqué à l’encontre des militants de gauche. Ce genre de pratique a laissé des traumatismes dans l’esprit des citoyens comme le confirme Amnesty International.

“

La longue et pénible expérience des violations commises sous le régime de l’ancien président, Zine el Abidine Ben Ali, fait planer une ombre sur les progrès effectués les cinq dernières années, et le gouvernement actuel doit veiller scrupuleusement

à ce qu’il n’y ait pas de retour à la torture et à la répression au nom de la lutte contre le terrorisme”, a déclaré Said Boumedouha, directeur adjoint du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty International dans le rapport.

Autre “

technique” utilisée à l’encontre de la population, la loi 52, qui criminalise la consommation de cannabis. Depuis l’instauration de l’état d’urgence au moins 5 artistes ou activistes des droits humains ont été arrêtés et condamnés, dans des

procédures express.

C’est notamment le cas de Adnen Meddeb et Amine Mabrouk, bénévoles lors des JCC, alors qu’ils se trouvaient dans la rue quelques minutes après la tombée du couvre feu à 21h, le 28 novembre. Ils seront arrêtés sous couvert de la loi 52, car ils étaient en possession de papier à rouler.

Quelques jours avant l’attentat, le 19 novembre, c’est le cinéaste et producteur indépendant Alaeddine Slim dont le domicile était perquisitionné au motif d’activités terroristes. Il se trouvait chez lui avec Atef Maatallah, artiste plasticien et Fakhri

El Ghezal, photographe. Ils ont tous trois été arrêtés par une quinzaine de policiers armés, qui, a défaut de pouvoir trouver des indices d’activités terroristes, les ont arrêtés pour consommation de cannabis, explique Ismaël Leamsi, cinéaste et co-fondateur

de Exit Productions avec Alaeddine Slim.

Un des avocats des trois jeunes hommes, Maître Ayoub Ghalloussi, explique que, de son point de vue, l’affaire relève plutôt de l’approximation du travail des autorités. “

Si une perquisition est lancée pour un motif, une enquête ne peut pas être ouverte pour une autre raison, à moins de flagrant délit, ce qui n’est pas le cas pour mes clients.”

Cette affaire qui suit d’autres emprisonnements de jeunes soi-disant “ consommateurs de cannabis” illustre malgré tout une sorte de course au rendement et une lecture élargie des lois.

Perquisitions, arrestations et surcharge de dossiers

Depuis le début de l’état d’urgence, le 24 novembre dernier, il y a eu, selon les chiffres du ministère de l’intérieur : 3000 perquisitions qui ont donné lieu à 306 arrestations et mise en détention (décompte jusqu’à 7 décembre). Soit une moyenne de 200 perquisitions et une vingtaine d’arrestation par jour.

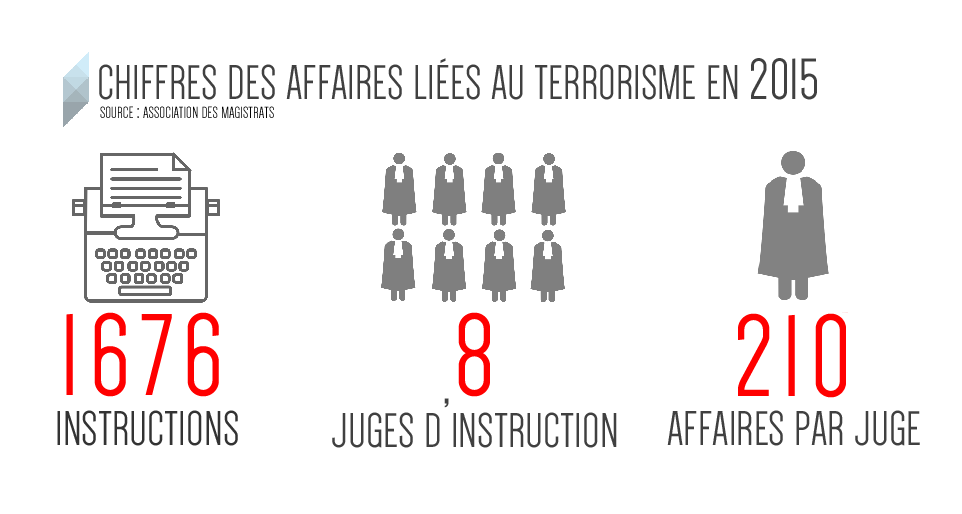

Depuis le mois de janvier 2015 et jusqu’à la fin du mois de novembre on compte 2934 arrestations en lien avec le terrorisme. Et selon une déclaration de Raoudha Grafi, présidente de l’association des magistrats : 1697 instructions liées au terrorisme ont été ouvertes en 2015.

Huit juges seraient en charge des instructions des affaires terroristes, se qui fait une moyenne de 210 instructions par juge, un chiffre qui explique en partie la lenteur des procédures. Mourad Massoudi, le président de l’association des jeunes magistrats raconte qu’une grève a été faite en octobre dernier pour augmenter le nombre de juge en charge des affaires terroristes et pour faire face aux campagnes d’intimidation à l’encontre des juges.

Il témoigne du fait que depuis l’état d’urgence, dès qu’il y un élément de terrorisme dans un dossier, le juge en charge s’en déleste en le passant au pôle antiterroriste, augmentant le nombre d’affaires à traiter.

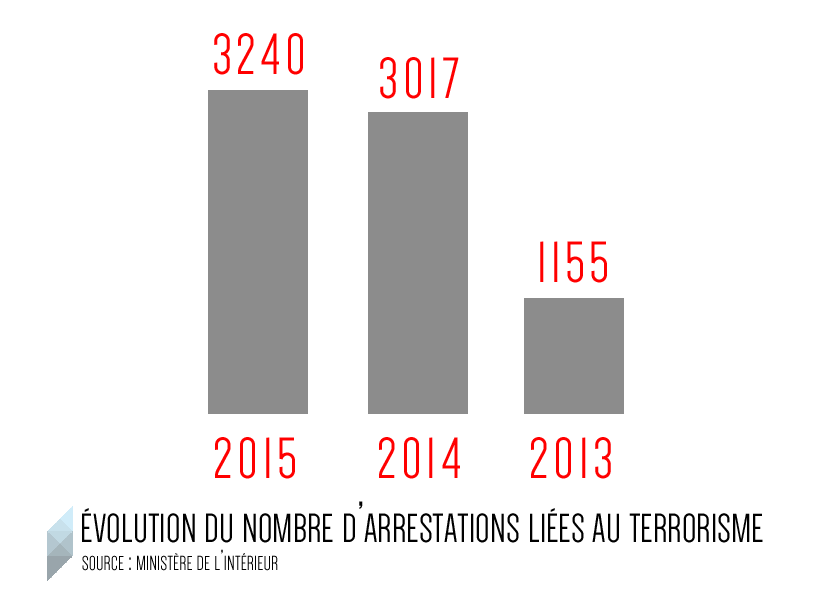

En comparaison en 2013, on comptait 1155 arrestations liées au terrorisme. C’est en 2014 que le chiffre a quasiment triplé avec 3017 arrestations liées au terrorisme, jusqu’à la mi décembre. En tout, 571 personnes ont été transférées à la justice pour envoi de jihadistes en zones de conflit, et 2446 autres ont été impliquées dans des activités terroristes, toujours selon les chiffres du ministère.

Amna Guellali tient à souligner un nouvel élément: le placement en résidence surveillée de personnes revenant de Syrie, de plus en plus mis en oeuvre par les autorités. “Différents témoignages concordants disent qu’il s’agit en fait de personnes revenues depuis longtemps.”

Amna Guellali mentionne notamment le cas d’un ancien prisonnier de Guantanamo, victime de harcèlement policier et placé en résidence surveillée : “Pourtant il n’y a aucune procédure ou procès à son encontre.”

Le retour de l’état d’urgence et de la rhétorique sécuritaire

Face à ces dépassements qui donnent rarement lieu à des poursuites judiciaires de la part des citoyens, l’impunité continue. Pour beaucoup de Tunisiens, le dispositif de l’état d’urgence est devenue presque banal comme le confirme le chercheur au Carnegie Middle East Center Hamza Meddeb, qui est basé à Tunis:

“L’opinion publique reste assez soucieuse de la question sécuritaire, donc même si les gens critiquent les abus faits à l’encontre des libertés pendant cette période, la menace terroriste devient pesante et l’état d’urgence peut se banaliser facilement. Le risque, c’est de tomber dans un certaine normalisation de l’instauration de mesures restrictives dès qu’il y a un danger, et que les gens l’acceptent.”

Pour Hamza Meddeb, le débat n’est pas tant celui des libertés versus la sécurité mais de pourquoi recoure-t-on encore à ce texte et pourquoi rien ne semble changer malgré les derniers attentats de cette année? “Ces recours à la force et aux arrestations à tout va ne cachent pas le manque de refonte du secteur de la sécurité. Je le répète encore, nous n’avons pas de réelle stratégie de lutte contre le terrorisme et le problème ne sera pas résolu en changeant les têtes.”

Des changements de tête plutôt qu’une réelle réforme du système

Après l’attentat du 24 novembre, le chef du gouvernement Habib Essid a nommé un ancien cadre de Bourguiba, Abderrahmane Belhaj Ali comme nouveau directeur de la Sécurité nationale. Selon le magazine Leaders, l’homme aurait été en charge de la garde présidentielle en 1987 avant d’être envoyé par Ben Ali comme ambassadeur en Mauritanie. L’homme n’a donc pas exercé de fonctions sécuritaires depuis plus de vingt ans. Tout comme Rafik Chelly récemment démis de ses fonctions en tant que secrétaire d’état aux affaires sécuritaires qui était considéré comme une référence en matière de lutte contre le terrorisme.

Ces limogeages en série et le manque de réforme au sein du secteur de la sécurité continuent de montrer les défaillances d’un système déjà pointé du doigt après les attentats du Bardo et de Sousse dans un rapport de l’International Crisis Group. Face à ces difficultés, la question des libertés contre le gage de la sécurité est devenue plus un outil de rhétorique politique qu’une mesure efficace.

Rhétorique politique et absence de contre-pouvoir

«Aujourd’hui le problème est double: Il y a le chantage qui est fait dans le débat public sur la concession des libertés en échange de la sécurité d’un côté. De l’autre, il y a ce manque de réforme qui persiste. Le fait que chaque mesure soit le fait du pouvoir discrétionnaire du Ministère de l’Intérieur et de la présidence, laisse ainsi place à l’impunité. Il n’y a pas de mécanisme parlementaire pour contrôler les dérives ni de réel recours en justice possible face à cela” ajoute Hamza Meddeb.»

Comme le pointe une étude du Carnegie Middle East center sur les “opportunités manquées” pour réformer le secteur en Tunisie, la victoire de Nida Tounes aux élections législatives en 2014 est loin de marquer une avancée en la matière.

“En théorie, la formation d’un gouvernement de coalition comprenant le parti séculaire Nidaa Tounes et Ennahdha le 5 Février, 2015, pourrait conduire à un effort concerté pour faire valoir un contrôle significatif sur le secteur de la sécurité. Mais dans la pratique, le secteur est plus susceptible de devenir un lieu de contestation entre les principaux partis, tandis que ses membres cherchent à exploiter la rivalité entre les parties à protéger l’autonomie et acquis les intérêts du secteur de la sécurité.” (traduit de l’anglais) écrit le chercheur Yezid Sayih en mars 2015.

Dans le rapport de l’International Crisis Group, le chercheur Michaël Ayari appelait aussi à une réforme des forces de sécurité intérieure, dénonçant la politisation des réformes et ses dysfonctionnements. Ce rapport date de juillet 2015 tout comme les nombreux articles qui ont été écrits cette année sur le manque de changement au sein du ministère de l’Intérieur.

“En particulier entre 2012 et 2014, aux yeux des FSI, le langage de la révolution et de la transition démocratique est devenu symbole de luttes partisanes et de déstabilisation. D’autre part, la question de la réforme sécuritaire a été phagocytée par la polarisation politique. Au cours de cette période, nombre d’anti islamistes accusaient An-Nahda de mettre en place un appareil de sécurité parallèle et d’être à l’origine directe ou indirecte du jihadisme. Pour leur part, les "révolutionnaires" pro-troïka étaient méfiants envers l’institution. Certains la considéraient comme une entité contre-révolutionnaire dont il fallait refréner les élans putschistes, d’où leur difficulté à ériger la question de la sécurité au rang de priorité politique.”

Peut-être faut-il aussi rappeler que la Tunisie a signé le 4 novembre 2015, un accord de 23 millions d’euros avec l’Union européenne destiné à financer un programme d’appui à la réforme et à la modernisation du secteur de la sécurité en Tunisie.

Sur le même sujet

Les derniers éléments de l’enquête autour de l’attentat du 24 novembre dévoilés par Inkyfada montrent encore les difficultés malgré des sources de renseignements nombreuses, à cerner l’ampleur de la menace terroriste en Tunisie. Face à ce danger récupéré aisément par la parole politique, la question des libertés joue un rôle mineur.

Mais plus encore, malgré les témoignages et les dénonciations de ces pratiques qu’Inkyfada a récoltés, le silence majoritaire et l’absence de contre-pouvoir sur les abus policiers montrent le danger d’un consensus progressif des citoyens à l’égard d’un retour du pouvoir autoritaire. L’ efficacité de ces méthodes se fait aussi attendre et pose la question d’une réforme en profondeur, nécessaire. Face à l’usure de l’insécurité et la répétition des attentats, la banalisation de l’Etat d’urgence et de ses dérives est aussi une menace pour la transition démocratique en Tunisie.