ولد فيصل في عائلة ميسورة، وكبُر في حي شعبي. كان يعمل في شركة على ملك والديه، ما وفّر له استقلالية مادية وحياة مستقرة.

بعد الثورة، دفعته "بيئته" التي يصفها بالمحافظة إلى التوجه نحو التديّن. فبدأ بالتردد على جامع الحي والمشاركة في دروس الشريعة التي يلقيها الإمام. وبما أنّ وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي لم تنفكّ تتحدث عن الحرب السورية، فإنّ فيصل أصبح هو أيضا مهتما بها. "عندما ترى نساء وأطفالا يُذبحون، من المستحيل أن تبقى مكتوف اليدين -يضيف فيصل متذكّرا- العديد من الشبان سافروا إلى سوريا، وهم متأكدون بأنّ واجبهم هو حماية إخوانهم من السنة".

الرحيل

في سنة 2013، كان فيصل يبلغ من العمر 24 عاما. على مدى أشهر، شهد رحيل أصدقائه نحو سوريا للمشاركة في الحرب. اشتدت به الرغبة للقيام بالجهاد، فقرّر الإلتحاق بهم. "فالحركات السلفية، والأنترنات، والأصدقاء الذين رحلوا، بالإضافة إلى مشاكل شخصية"، كلّها عوامل دفعته للرحيل. كان يأمل أيضا أن "يربح شيئا في هذه الدنيا أو في الآخرة".

دون أن يقول شيئا لعائلته، بدأ بالتحضير للرحيل، وطلب من أصدقائه الذين سبقوه إلى سوريا، تزويده بأرقام "المهربين". المرحلة الأولى: اسطنبول

عند شرطة الحدود في مطار تونس قرطاج، قال الشرطي المكلف بختم الجوازات لفيصل وهو يتأمله: "أعرف أنك ذاهب إلى سوريا، فلتذهب بلا رجعة!". ملاحظته أثّرت في الشابّ عميق التأثير "تألّمت كثيرا لتلك الملاحظة. ففي الأخير، أنا أحب بلادي".

عند وصوله إلى اسطنبول، لم يتم التعرّض لفيصل، فتركيا بلد يمكن دخوله بدون فيزا بالنسبة الى التونسيين. ولكن الفتى لاحظ عدم اهتمام السلطات التركية، رغم أن التونسيين يمرّون يوميا من الحدود بهدف الإلتحاق بالمعارضة السورية لنظام بشار الأسد.

تلقّى فيصل الأوامر بالتوجّه إلى مدينة أورفا، الواقعة على مسافة 1300 كلم عن اسطنبول، لينتقل منها نحو الممرّ الحدودي بتل أبيض. هناكـ وجد صديقا تونسيا كان يحاول هو أيضا العبور إلى سوريا. معا، التحقا بالمهرب السوري. وضع هذا الأخير ورقة نقدية في جيب عون الحدود التركي الذي أشاح بوجهه عند عبورهما.

في الجهة السورية، كان هناك تونسي آخر في استقبالهما وقام بأخذهما ليلا نحو الوجهة الجديدة لفيصل: دير الزور.

الإختبار

في تلك الفترة، كانت مدينة دير الزور، 250 كيلومترا على معبر تل أبيض، تحت سيطرة المعارضة السورية. وكانت أهم مجموعة معارضة هي الجيش السوري الحر المتحالف مع مجموعات سلفية مختلفة.

قرر فيصل الانضمام إلى جبهة النصرة، مجموعة تنتمي إلى تنظيم القاعدة تضمّ في صفوفها العديد من التونسيين. هناك أصبح يُلقّب ب"أبي إسلام"، وهو لقب أُعطي له تكريما لروح شاب من نفس المدينة سقط "شهيدا" قبل يومين من وصول فيصل.

في البداية، أقام في فضاء مخصص للقادمين الجدد يُطلق عليه المقاتلون اسم "المضافة". كان من المفروض، أن تتم معاملته هناك "كضيف"، ولكن في الحقيقة، كان في فترة "اختبار"، حيث كان أعضاء المجموعة يراقبون كل حركاته وسكناته. فالحذر كان سيّد الموقف.

" لم أكن على وفاق مع بقية المجموعة وخاصة التونسيين"، يروي فيصل، "فبين الصورة التي يسوّقون لها في فيديوهاتهم على الإنترنت -حيث يتشبّهون فيها بصحابة الرسول- وبين حقيقتهم كأشخاص باردين ومُناورين، هناك فرق شاسع."

"هي فقط خدعة لإغراء الشباب".

كان يجب إطاعة الأوامر يوميا. وأية مخالفة تنجرّ عنها عقوبة قد تصل إلى السجن وحتى الإعدام. كان فيصل يقول لنفسه في تلك الفترة : "الآن وقد أصبحتَ بعيدا عن بلدك، هم يعرفون أنك لا تستطيع التراجع".

تحت أشعة الشمس الحارقة في المنطقة الصحراوية بدير الزور، كان الفتى يُفضّل أن يتم إعفاؤه من الأنشطة البدنية. "لقد قلت لهم انني بدين ولا أستطيع الركض، خاصة في هذا الحر. فأنا لم أخلق للرياضة، إذ بمجرّد أن أركض قليلا حتى تصاب منطقة ما بين الفخذين بتقرّحات والتهابات"، يؤكد فيصل بضيق.

كان رفاقه، خاصة التونسيون منهم، يُثقلون عليه بملاحظاتهم، حيث يتهمونه بأنه لا يأخذ مهمته على محمل الجد. وكان فيصل يشعر بأنهم يسيؤون الحكم عليه، فتدهورت علاقته بجبهة النصرة. لذلك اتجه إلى مجموعة أخرى موالية، وهي أحرار الشام.

في البداية، تم تكليفه بالقيام بأعمال لوجيستية صغيرة. "هناك، كل شيء منظّم: الإدارة والبوليس والمحاكم، كما لو كانت هناك دولة حقيقية". يقول فيصل شارحا.

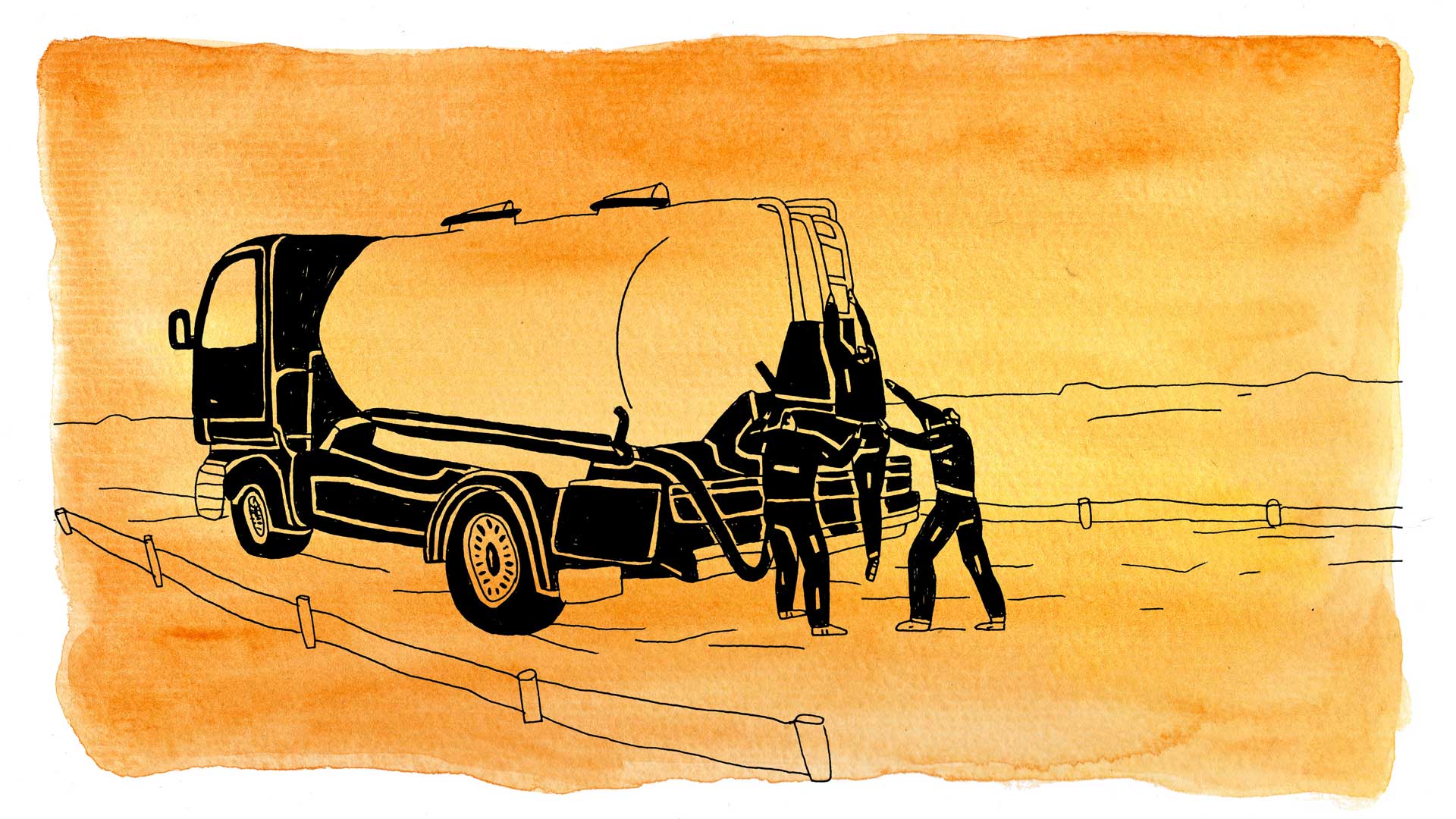

بفضل مخزونها من البترول والغاز، عدا تجارة السلاح، كانت دير الزور تتمتع باكتفاء ذاتي اقتصادي. "كان هناك أكثر من 120 بئرا تحت سيطرة القبائل المحلية والفصائل المتمردة، وكان ذلك يدُرّ مئات الآلاف من الدولارات يوميا"، وفق ما يؤكده فيصل، مضيفا أنّ الجيش السوري الحر، المجموعة الرئيسية في المعارضة، وحلفاؤه كانوا يبيعون هذا البترول إلى الأردن وتركيا، عبر وسطاء.

بفضل هذا الرخاء الإقتصادي، فإن الأزواج والأسر التي تعيش في مناطق المتمردين كانت تتمتع بمنزل مجاني وإعانة مادية. أما غير المتزوجين، فقد كانوا يتقاضون مبلغا شهريا "ضئيلا" يُقدّر ب10 آلاف ليرة سورية، أي ما يعادل 55 دينارا تونسيا.

تهديد داعش

مع أحرار الشام، وجد فيصل مكانته، حيث كُلّف بتوزيع النقود والغذاء. حين تمت محاصرة دير الزور، وقع تعيينه "كأمير" وكان مسؤولا على إدارة الحبوب، وهي "مسألة حياتية في فترات الحصار". علاوة على ذلك، كان مسؤولا عن توزيع الأدوية. "كان الجيش الحر يأخذها من الهلال الأحمر ويوزعها على الفصائل الأخرى (الموالية)".

كانت هناك جنسيات مختلفة في صفوف المقاتلين. وكان أغلبهم من البلدان العربية مثل تونس والعراق وليبيا والعربية السعودية وبلدان الخليج. يأتي بعد ذلك الشيشانيون، الأوزباكستانيون، الطاجيكستانيون وبعض الإيرانيين السنة، وبنسبة أقل الغربيون، الأوروبيون والأمريكان. "هناك، ايضا، مجاهدون من جمهورية ترينيداد وتوباجو!"، يؤكد فيصل.

في هذا النظام، تبوّأ التونسيون، بفضل عددهم الكبير، أماكن متقدمة. وتمكّنوا من احتلال المناصب الرئيسية في الإدارة العسكرية والقضائية. "كان بعضهم قضاة وآخرون في مناصب قيادية، لكنّ الباقين وهم الأكثرية -يضيف فيصل شارحا- كانوا يقومون بالأعمال السيئة ويهاجمون المنازل".

من خلال تجربته، يؤكد الفتى أن التونسيين كانوا "مكروهين من قبل السوريين الذين كانوا يخافون منهم ويتفادونهم".

"كان الكثير منهم، يأتون من أحياء فقيرة ولم يزاولوا تعليمهم، أو خرجوا للتو من عالم الجريمة. تصوروا كيف سيكون سلوكهم عندما يمتلكون أسلحة وسلطة!".

عندما وصل فيصل إلى دير الزور، كان الوضع مستقرا. وكان الجيش الحر وبقية الفصائل المتمردة يتعايشون في سلام، ويتقاسمون مختلف المدن في المنطقة. في تلك الفترة، كان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) فصيلا ضمن فصائل أخرى.

"عندما وصل داعش انطلقت المشاكل، فقد كان مقاتلوه يكفّرون الجميع ولا يرحمون أحدا!".

تمكّن فيصل من التواصل مع التونسيين المنضمين إلى داعش عبر فايسبوك وسكايب. ووجد أنهم "كانوا تحت السيطرة الكاملة لقائدهم، أبو بكر البغدادي، وغير قادرين على التفكير بأنفسهم" ، فقد تم "غسل أدمغتهم".

"لم يترددوا في قتل تونسيين آخرين من غير المنتمين إلى داعش"

لاحظ فيصل أن داعش تمدّد شيئا فشيئا، حيث احتلّ العديد من الأحياء والبعض من آبار البترول في دير الزور. "أحيانا، كانوا يبيعون البترول والغاز إلى النظام السوري، فقد كنا نرى ناقلاتهم الكبيرة تتحرك بحرية في المنطقة".

في الأخير، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الحرب على المتمردين. واندلعت معارك بينه وبين التحالف المتكوّن من الجيش السوري الحر والفصائل السلفية مثل جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وأنصار الشام. ودامت المعارك أشهرا عديدة.

"كانت مذبحة، حيث تجاوزت شراسة المعارك ما كان يحصل مع النظام. وانتصر داعش في الأخير."

الفرار

بعد هذه الهزيمة، فرّ فيصل سريعا من هذه المدينة مع ناجين آخرين في قافلة ضمّت مئات العربات. "كان الفرار من دير الزور كابوسا حقيقيا، فقد كنّا محاصرين تماما". يروي فيصل.

أصبحت القافلة سريعا، هدفا للطلقات النارية. من جهة، كان مقاتلو داعش يستهدفونها منذ خروجها من دير الزور، ومن جهة أخرى، كانت قوات النظام تنصب لها كمينا في مدخل درعا، جنوب سوريا. "كانت الطلقات تتالى وطائرات الهليكوبتر تحلق فوق رؤوسنا بأضوائها. تم استهداف القافلة بعيارات كبيرة وصواريخ"، يروي فيصل. في تلك الليلة، قُتل أكثر من 200 رجل.

في درعا، كانت الظروف أسوأ من دير الزور، فقد كانت المدينة في قلب المواجهات بين قوات النظام والمتمردين. كانت المعارك مندلعة في كل حي. "لذلك وجب إحداث ثقوب في جدران المنازل للتنقل من مكان إلى آخر والفرار من القناصة"، يضيف فيصل متذكّرا.

فيصل لم يكن مقاتلا، حيث يؤكد أنه لم يقتل أبدا أي شخص. "كان من الممكن أن يرسلوني إلى القتال ولكن لم تكن لدي اللياقة الجسدية اللازمة، لذلك عهدوا إليّ بمهام أخرى". بالنسبة اليه، لم يكن هناك الكثير لفعله في درعا، تلك المدينة التي كانت تعاني صعوبات اقتصادية أكثر من دير الزور. "هنا، الموارد الأساسية متأتية من الزراعة وتجارة الأسلحة"، يُبيّن فيصل الذي كان يساعد المقاتلين ويقوم بجولات مراقبة.

في هذه المدينة، كان الفتى شاهدا على مذابح يستطيع بالكاد الحديث عنها، حيث "قام جيش الأسد بأشياء مروّعة للسكان. ففي كل حي ينسحب منه، كان يرتكب مذابح بشكل منظم. كان مقاتلوه يعذبون السكّان ويغتصبون النساء ويذبحون الشيوخ وحتى الأطفال…".

حسب فيصل، لم يكن النظام، تقريبا، يواجه القوات المتمردة بشكل مباشر، وإنما كان يُفضّل أن يقصف الأهالي، ليدفع المدنيون حتى يثوروا. والهدف من ذلك دفع المواطنين للندم على الثورة والقول انّ الوضع كان أفضل في السابق".

يؤكد الشاب، أيضا، أن مقاتلي المعارضة تعرّضوا عديد المرات، أثناء قتالهم النظام، إلى الهجوم من الخلف من قبل داعش. "كان من المستحيل أن تعرف من كان في صف من، ولا يمكنك أن تثق في أحد. كان يجب أن تكون ذئبا بين الذئاب".

لاحظ فيصل أيضا أن الجيش السوري الحر ربط علاقات وطيدة مع المخابرات العسكرية الأردنية، خاصة وأن الحدود مع الأردن كان تبعد كيلومترات قليلة عن درعا. ويؤكد أيضا أن الأردنيين كانوا يسمحون لضباط من الجيش الحر بالدخول إلى "قاعدة أمريكية"، موجودة في الأردن. في هذه القاعدة، تمكّنوا من "تلقي التدريب والدعم اللوجستي". تصريحات فيصل تمّ تأكيدها لاحقا على لسان مقاتلين من الجيش الحر تمتعوا بهذه التدريبات.

بحسب فيصل، قبل كل قرار مهمّ، كان الجيش الحر يطلب موافقة المخابرات الأردنية. "كان الموضوع يسبب حساسيات مع الفصائل الأخرى، خاصة الجماعات الإسلامية التي تمنع التعامل مع هذه الحكومات الكافرة". أما بالنسبة الى فيصل، فقد كان سلوك المقاتلين السلفيين متناقضا، لأنهم عند الحاجة كانوا يقبلون الأسلحة والدعم اللوجستي الذي تقدمه هذه الحكومات.

دائما حسب شهادة فيصل، كان الأتراك يلعبون نفس الدور في شمال سوريا، حيث يدخل الجميع ويخرجون من الحدود التركية، كما أن الجرحى، سواء كانوا من داعش أو من فصائل أخرى، كانوا يذهبون للعلاج في المستشفيات التركية".

“أمام كل هذا التداخل في المصالح والشكوك في وجود تواطئ، أصبح الشاب التونسي يجهل تحديات كل طرف ودوافعه، فقد غاب عنه كل شيء تقريبا. كما أن ما اكتشفه في سوريا، كان يختلف كثيرا عما وعدوه به، قبل رحيله من تونس.

خيبة الأمل

بمرور الوقت، لم يعد الفتى يحس أنه في مكانه وأصبح يتسائل عن جدوى وجوده في سوريا. كان يقول لنفسه "رحلت لتمارس الجهاد باسم الله، ولكنك لم تفعل، رحلت لتُنقذ الناس، لا لتقتلهم...ليس هذا ما كنت تريد فعله".

أحس الشاب أن الأحداث تجاوزته، في بلد غريب لم يكن يدرك مدى تعقيده. "يأتيك أحد ويقول لك أن هذا الشخص شيعي، وهذا الآخر خائن … ولا يمكنك أن تتأكد من ذلك أو تُشكّك في كلامهم. فالأمر خطير جدا!"، يبيّن فيصل.

ذات مساء، كُلّفت مجموعته بمهمة محددة. وقع اتهام رجل باختطاف امرأة وابنائها وتسليمهم إلى النظام. "وقام من كانوا معي بقتله والاستيلاء على خزنة ماله". بعد ذلك، علم بالصدفة أن الضحية كان بائع مصوغ وأن الغرض الوحيد من العملية كان الاستحواذ على أمواله.

“أحسست أنه تم خداعنا"، يقول الشاب غاضبا، مضيفا "كل ما كنت أراه وأسمعه كان يغذي شكوكي يوما بعد يوم". بالنسبة اليه، أصبحت الدوافع الخسيسة لمعظم الفصائل وأمرائها،واضحة.

فكَر فيصل بترك كل شيء والعودة إلى تونس، رغم ما كان يمثله الهروب من خطر. لم يكن الشاب يثق بأحد، "فإذا أعربت عن نيّتك الرحيل، يبدأون بتكليفك بمهام خطرة، حيث من المحتمل أن تُقتل…".

حضر فيصل مرات عديدة على عمليات إعدام سريعة، حيث من المؤكد أن الضحايا كانوا يريدون الفرار. "ليس من الممكن أبدا أن تبوح بأسرارك إلى مقاتل آخر تونسي"، يؤكد الفتى، متابعا "لأنه يعتقد أنك، بعد عودتك إلى تونس، ستعطي اسمه ومكانه للسلطات". ورغم أن فيصل كان يعلم أنه حال عودته إلى أرض الوطن، من الممكن تتبعه عدليا وسجنه وتعذيبه، فإنه اتخذ قراره.

“كنت أفضّل أن أكون في السجن في تونس، على أن أواصل العيش بتلك الطريقة".

خلال الأشهر التي قضّاها في سوريا، تمكّن فيصل من التواصل تليفونيا مع عائلته، باستعمال شبكات الإتصال العراقية والأردنية. ولكن المحادثات كانت مؤلمة، سواء له أو لأهله. وبمرور الوقـت، أصبح يُفضّل أن لا يتصل بهم "حتى لا يستمع إلى بكائهم".

بعد أسابيع قليلة، على آخر محادثة بينه وبينهم، قرّر فيصل أن يعود للإتصال بهم، ليساعدوه في تنظيم رحلة العودة. ولكن كان لابد له أن ينجح في الخروج من درعا.

العودة

"كان سَلك طريق درعا أمرا مستحيلا. فبين داعش من جهة والنظام السوري من جهة أخرى، كان من الصعب الهروب". حاول فيصل أن يجد حلا ليغادر هذه القلعة الحصينة.

أسرّ لصديقه السوري من دير الزور أنه يريد الذهاب إلى حلب، قريبا من الحدود التركية. "لم أخبره أنني أريد الرحيل، لكنه فهم ذلك".

نظّم له أصدقاؤه رحلة العودة، وانطلق الشاب في اتجاه حلب، وهو مختبئ في مؤخرة الشاحنة.

استمرت السفرة بضعة أيام، توقفت خلالها الشاحنة مرات عديدة وحوّلت وجهتها لتفادي نقاط التفتيش التابعة للنظام وتلك التابعة للفصائل المعارضة. كان لابد أيضا من التوقف أحيانا للاستراحة والحصول على الإمدادات. استقبلهم بعض البدو الذين يعيشون في الخيام وكان أكثرهم موالون لتنظيم الدولة الإسلامية. "تظاهرت بأنني فارّ من جبهة النصرة وأريد الإلتحاق بداعش"، يفسّر فيصل. "كان ذلك السبيل الوحيد للخروج سالما".

وصل الفتى أخيرا إلى حلب، حيث بقي أقل من شهر، في انتظار ايجاد طريقة للهروب. منذ وصوله هناك، وجد نفسه وحيدا. كشخص غريب، كان لابد أن يجد مكانا ينام فيه، حيث "كان للسوريين منازل يعيشون فيها، أما الغرباء فلم يكن هناك من يهتم لأمرهم. لذلك نمتُ مرات عديدة تحت شجرة زيتون، ولم يكترث أي مسؤول إلى حالي، فبالنسبة اليهم، فانّ الغرباء جاؤوا ليموتوا".

وجد فيصل أخيرا طريقة ليغادر حلب، ساعده في ذلك صديق سوري آخر نظّم خروجه، على أن يقوم شخص تركي بعد ذلك باستقباله على الجهة الأخرى من الحدود. و للوصول إلى هناك، استقلّ الفتى حافلة نحو أعزاز، على مسافة ساعة شمال حلب. أما بقية الطريق، فأكملها مترجّلا، سالكا طرقا وعرة.

كان الخطر الأكبر بالنسبة اليه هو أن يجد نفسه في منطقة عازلة تبدأ قبل الحدود وتتواصل على مدى 500 متر بعدها. يسيطر على هذه المنطقة الجيش التركي. في ذهن فيصل، كان الأمر بسيطا: "إما أن أموت وامّا أن أعبر".

عندما حاول العبور، كانت دورية تركية تقوم بعملية مراقبة للحدود. "انبطحتُ أرضا، حبست أنفاسي ودعوت الله كي لا يراني أحد". من حسن حظ فيصل، كان الظلام حالكا، فلم يتفطن العساكر إلى وجوده. تمكن الشاب بعد ذلك بدقائق، من عبور الحدود. فتنفّس الصعداء!

مشى لبعض الكيلومترات إلى أن وصل إلى أوّل قرية حدودية، حيث تمكّن من أن يستقلّ حافلة في اتجاه غازي عنتاب. هناك كان الشخص التركي ينتظره. "استطعت أن أرتاح قليلا في بيته وأن أستحم ثم اتصلت بأخي".

كان هذا الأخير على علم بهروب فيصل حيث اتفقا أن يلتقيا في اسطنبول. لذلك استقلّ حافلة أخرى من غازي عنتاب إلى اسطنبول، أي على مسافة 1200 كلم. استمرت الرحلة، ما يقارب يوما كاملا.

عند نقطة تفتيش البوليس، توقفت الحافلة بهدف تدقيق الهويات. ارتعب فيصل من فكرة كشف هويته. لم يكن يفهم كلمة واحدة من التركية. بأعجوبة، لم يتفطن إليه عون الحدود ومرّ إلى جاره. لم يصدّق الشاب التونسي ما حصل، فقد ابتسم له الحظ من جديد.

عندما وصل إلى وجهته، أقام في نزل وبقي ينتظر أخاه. "بقي أخي بضعة أيام، أعطاني نقودا ثم رحل".

"في تلك اللحظة، ترددت -يتذكر فيصل- هل يجب أن أعود إلى تونس أو أبقى في تركيا أو أهرب إلى أي بلد آخر، أوروبا مثلا؟"

العودة إلى البيت

قرّر فيصل أخيرا أن يستقلّ الطائرة نحو تونس. خلافا للعديد من المقاتلين الأجانب الذين تمت مصادرة جوازات سفرهم منذ وصولهم إلى سوريا لمنعهم من العودة، نجح فيصل في الإحتفاظ بجواز سفره وبطاقة هويته.

عندما حطّت طائرته في مطار تونس-قرطاج، كانت السلطات التونسية في انتظاره. اعترف أنه عاد مباشرة من سوريا. "كنت صريحا منذ البداية، فلم يضربوني"، يقول والإبتسامة تعلو محياه.

تم توقيف الشاب. كانت فرقة مقاومة الإرهاب بالقرجاني أقل تعاطفا معه، "لكنني كنت مستعدا لذلك"، يعترف فيصل، "فأنا أعرف بلدي وأدرك تماما أنني لست في أوروبا، حتى يتم احترام حقوق الإنسان في التعامل معي".

وقعت فيما بعد إحالته إلى مركز الإيقاف ببوشوشة أين تعرّض إلى استعمال العنف. "لا أدري إن كانت تلك طريقتهم في التعامل، فقد كان هناك شرطيان، أحدهما يتكلّم بلطف والآخر يضربك". من جهتي، "كنت صادقا واعترفت بكل شيء". كان أعوان الشرطة يريدون الحصول على أسماء التونسيين الذين عاش معهم في سوريا ولكنه لم يكن في الغالب يعرف أسماءهم الحقيقية، فقد كانوا يدعونهم بأسماء مستعارة. "لم يصدقوني ولكنني لم أكن لأختلق أسماء من عندي!"

قضىّ أربعة أيام في مركز الإيقاف، قبل أن يمثل أمام القاضي. ما إن رآه هذا الأخير، حتى قال له: "أنت عائد من سوريا، تستحق السجن مباشرة!". تم توجيه تهم عديدة له. "لقد اتهموني بأشياء كثيرة...لم أستطع حتى أن أقرأها كلها قبل أن أُوقّع المحضر. لقد كتبوا ما أرادوا سماعه مني". رغم كل التهم التي تم توجيهها إليه، فقد نجح محاميه في الإفراج عنه، في انتظار موعد الجلسة الموالية.

ثلاث جلسات فقط كانت كافية كي يقرّر القاضي ايقاف التتبّعات في حقّ المتّهم. "ليس بإمكاني القاء اللّائمة على تونس في أيّ شيء. هنا، لم تعترضني أيّة مشاكل قطّ، كنت أشتغل وأعيش حياة هادئة". فيصل شفعت له عدّة عوامل لاطلاق سراحه، أوّلها أنّه لم يشارك في القتال بالاضافة إلى قبوله التعاون مع الجهات الأمنية بمجرّد عودته الى تونس.

عاد فيصل للعيش عند أبويه. لم يخرج من غرفته طيلة شهر كامل. كان يشكّ في أنه مراقب وكذلك هاتفه، لكنه لم يكن يهتم كثيرا لذلك. "في كل الأحوال، كنت أتكلم فقط مع أفراد عائلتي".

مع ذلك، تلقى زيارة صديق كان بمثابة الأخ". ولكن سريعا، تفطّن الشاب أن هذا الأخير لم يأت ليطمئن عليه وإنما ليسأله عن موقفه الحالي. "لقد أراد أن يعرف مع أي مجموعة كنت ولماذا عدت…". لم يعجبه خطاب فيصل وانتقاداته لداعش.

بالنسبة إليه، لم يقم فيصل بواجبه الديني ومن المحتمل أن يكون جاسوسا. أما بالنسبة الى الآخرين، فقد اعتُبر فيصل ارهابيا خطيرا.

حاليا، ندم فيصل على خوضه تلك التجربة. وقد تفطن إلى التداعيات الكبيرة لذلك على حياته. "لقد قضيت على فرصي في العمل والتنقل وحتى الزواج"، يقول متنهّدا. ولكنه "سعيد" لأنه اكتشف الحقيقة المخفية وراء، الوعود بالجهاد ووراء نفاق البعض. "لازلت أقوم بواجباتي الدينية، لأن هذا مهم بالنسبة الي، لكن هذه التجربة مكّنتني من أن أفتح عينيّ على الحقيقة".

يوميا، يحدّق فيه سكّان الحي. "يتجنبني الناس ولا أحد يريد الحديث معي. أحسّ أنهم يٌفضّلون لو أنني قُتلت هناك".

لا يستغرب الشاب هذه الإنتقادات، فبالنسبة إليه، هذا يُثبت أنّ وسائل الإعلام والمجتمع "لا يسعون لفهم ما يمكن أن يحصل" في أدمغة هؤلاء التونسيين الذين رحلوا بأعداد كبيرة. وهو يُصرّ على أهمية خلق حوار، خاصة "مع الشباب المُهمّش" وضرورة طرح الأسئلة الصحيحة. "فليسوا كلهم ارهابيين متعطشين للدماء".

“عندما نقول انّه يجب سجنهم أو قتلهم، فنحن نعزّز العنف".

بالنسبة الى فيصل، يجب إيجاد طريقة لإعادة إدماج الأشخاص الذين حادوا عن طريقهم مثله. "لكل قصته، ودوافعه. ولكن للأسف، نحن لا نغفر لأولئك الذين رحلوا إلى سوريا. لأن لا أحد يرغب في فهمهم."